早期半卧位对肝脏手术康复影响的探讨

李春萍

在全身麻醉技术广泛应用于肝脏手术的今天,如何提高患者在康复期的舒适度,越来越受到人们的重视。我科经过临床实践,将全麻术后传统上的去枕平卧 6 h改为早期半卧位,对患者在引流、舒适度等方面有明显的作用。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选择 2007年 4~12月全麻腹部手术患者 60例,男 30例,女 30例。年龄 20~70岁,平均 52.6岁。术前均无严重的心、肺等脏器疾病。

1.2 方法

随机将 60例患者分为实验组和对照组,每组 30例,两组在性别、年龄、手术方式上比较没有差异性。实验组在患者手术回到病房后,首次测量生命体征正常的情况下即给予枕头,并采用床头逐步摇高法:将床头逐步摇高 15°~45°。对照组即给予去枕平卧 6 h,待患者完全清醒,麻醉后续作用消失后再采取半卧位。

1.3 评定指标

(1)在术后 6 h和术后 24 h,分别记录腹腔引流量,计算出 6 h引流量所占 24 h引流量的百分比,用此值来反映术后6h引流的畅通度,统计出<50%的两组例数加以比较。(2)在术后 24 h,测定患者的生命体征,统计出异常变化的例数,加以比较。(3)术后 6h听取患者的主诉,用症状自评量表[1]评定患者的烦躁、头痛、头晕、腹痛、腰酸、呕吐情况。

2 结 果(表 1,表 2)

表1 两组患者各项指标对比 (例)

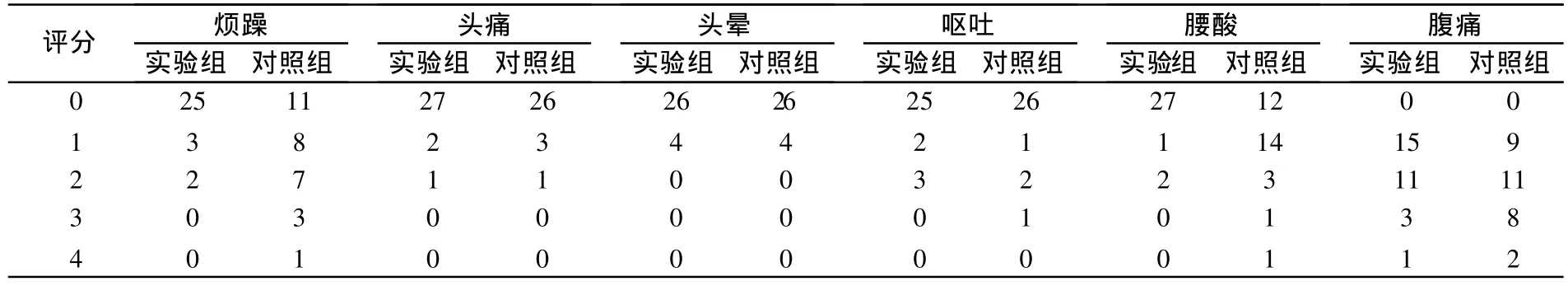

表2 两组患者症状程度对照 (例)

从表 1,表 2中发现,两组在腹腔引流、烦躁、腰酸、腹痛方面比较存在明显差异性,说明实验组对舒适度的恢复有明显的作用,也有利于腹腔的引流。其他方面比较没有明显差异性,说明实验组不会引起其他的副作用。因此,早期半卧位能全面提高全麻肝脏手术后的康复质量。

3 讨 论

全麻术后传统上用去枕平卧 6 h后改为半卧位,其目的主要是为了防止患者未清醒时呕吐引起吸入性肺炎。但一般经麻醉恢复室的复苏,患者回病室时大多已清醒,如继续采取去枕平卧位,常使患者感到不适,不仅造成患者心理上及全身肌肉紧张,甚至造成肌肉拉伤。此外有研究认为,床头低和长时间仰卧位是吸入性细菌性肺炎的一个危险因素[2]。我科通过对全麻术后给予半卧位和去枕平卧位的研究比较,认为全麻手术患者清醒后,血压平稳即可垫枕或改为半卧位。

3.1 早期半卧位有利于引流,以降低机体的炎症反应

从表 1看,半卧位组在 6 h内的腹腔引流通畅度明显比平卧位组提高,术后生命体征、腹部体征两组比较没有显著差异性,可能和术后应用镇痛泵、机体个体反应差异等因素有关。传统上只强调术后去枕平卧 6 h,而这 6 h正值机体对术后创伤炎症反应的高峰期,也是术后腹腔渗血、渗液的高峰期,因此,及时采取半卧位,可使积液集中于腹腔的最低位,通过低位引流管的放置,及时引流到体外,以减少腹膜对积液的吸收,降低术后炎症反应。同时,也可以预防膈下感染[3]。

3.2 早期半卧位有利于提高术后的舒适度

从表 2看,两组在烦躁、腰酸、腹痛方面存在明显差异性,说明早期半卧位更易为患者所接受。因为术中长时间的平卧位,术后再延续同样的体位,患者会随着感觉的逐渐恢复而感到全身疲劳和部分肌群酸痛,故患者渴望通过及早改变体位来缓解不适[4]。并且半卧位有利肺部扩张,在一定程度上能提高患者血氧含量,使呼吸平稳,幅度减小,从而有助缓解疼痛。

3.3 早期采取半卧位的注意事项

因为术后早期患者生命体征不稳定,切勿一次性将床头摇得过高,可采取逐步摇高床头法:一般术后 1~2 h,床头可摇高 15°左右;2~ 4 h,摇高到 15°~ 30°;4 h后,可摇高到 45°左右。在摇高床头的同时,也可将床尾适当摇高,这样可以防止患者重心下移而下滑,以稳定半卧位。还可用小的软枕,轮换衬垫腰背部,间隙性改变支撑点,有利于缓解患者的疲劳,但要注意在短时间内,活动频率和幅度不能改变过多,因为受麻醉后续作用的抑制,患者的生理调节功能还未恢复到正常水平,不能适应过度的刺激。另外,目前大多手术患者都应用持续的镇痛泵,患者的应激反应和感觉反应受到一定的抑制,因此,采取半卧位后,应密切观察患者的呼吸情况,保持胃肠减压通畅,防止呕吐、窒息,有呕吐倾向的患者,将头偏向一侧。

[1] 吴文源.症状自评量表[J].中华精神科杂志,1986,19(5):121-293.

[2] 柳 骅,姚梅芳.体位护理[J].国外医学护理杂志分册,2000,19(6):253.

[3] 郑文雅,王 坚.全麻腹部术后早期半卧位和康复关系的探讨[J].上海护理,2002,2(2):11-13.

[4] 柯晓策.早期半卧位预防腹部术后腰肌酸痛的探讨[J].中华现代临床护理学杂志,2007,2(2):138-139.