利用矿泉水瓶进行《压强 浮力》单元复习课例透析

王安民

摘要:在新课程背景下,物理教师应增强复习课堂的实践意识,充分利用废旧物品进行复习教学,开展有效复习教学的新探索。

关键词:复习课;教学模式;新探索

中图分类号:G633.7 文献标识码:A文章编号:1003-6148(2009)5(S)-0013-3

复习课是课堂教学的重要课型。通过单元复习、阶段复习与总复习,有利于巩固和深化知识,拓展思维空间,提高分析和解决问题的能力。传统复习课多采用“知识点罗列隼题讲解鱿疤馓捉狻钡男问健U庵中问降ヒ弧⒁约且洹⒛7挛主要行为特征的复习方式,致使学生缺乏真正的感受和体验,复习目标很难全面达成。在新课程背景下,为探索有效的复习方式,我区开展了一学期的区级主题式教研活动,从增强复习课堂的实践意识入手,开展复习教学有效性的行动研究。下面通过对该活动某教师在“利用废旧物品进行复习教学”主题中的一节课堂实录的呈现与分析,探讨复习教学的实践策略。

1 课例呈现

1.1 设计思路

在人教版九年级《压强浮力》的单元复习中,该教师利用生活中常见的矿泉水瓶设计实验,并将其贯穿复习全过程。通过对原实验的情境再现,唤起回忆,再引导学生利用矿泉水瓶设计实验来验证压强和浮力的相关规律并了解其应用。学生经历原实验的过程、再对原实验二度创新设计以及用所学知识解决身边实际问题的过程,实现了物理知识回归生活、由过分偏重理性、抽象的知识复习回归到直观、生动的生活世界,从而有利于学生深刻理解知识,强化实践意识,领悟科学研究方法,提高分析与解决问题的能力。基本课堂设计思路如图1所示。

1.2 提出问题

(1)压强大小由哪些决定因素?

(2)液体压强有哪些特点?

(3)大气压强存在与应用的事实?

(4)浮力产生的原因是什么?求浮力的方法有哪些?

(5)流体压强与流速有什么关系?

1.3 教学过程(节选部分片段)

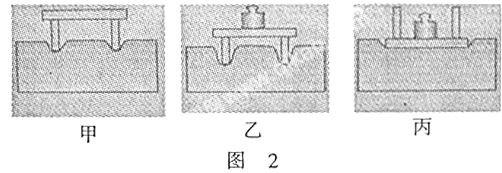

问题1 压强大小的决定因素

(1)情境再现,回忆旧知:展现新课学习时的实验情境,学生回顾相关知识的建构过程与研究方法。结论:压强大小的决定因素:压力(S)和受力面积(F)

评述:思维起源于直接经验的情境。通过原情境再现,激活原有的认知结构,唤起学生的记忆并使其沿着知识的形成背景和建立过程快速地回忆一遍,从中再次体会科学思维方法。

(2)提供材料,二度创新:向学生提供材料,如海绵、矿泉水瓶等,要求学生两人一组自主设计能演示压强大小决定因素的实验。

(3)成果展示,交流分享:展示典型的实验设计方案,老师和学生交流并对方案的原理、实施等要素提出问题,设计者予以必要的回答。

评述:学生对方法的掌握是在解决问题的过程中逐步获得的。教学中教师应尽可能为学生创造有利于自主学习的条件,提供学生运用所学方法解决一些实际问题的机会,这充分体现了自主学习的精神。给定器材设计方案,进行实验,然后小组演示,互相交流与启迪,这一过程扩大了课堂容量,增强了学生探索、发现和解决问题的能力,并让学生领悟到物理知识可以在客观世界中找到它的“原型” ,从而进一步激发学生的学习热情。

(4)知识梳理,应用深化:引导学生对知识进行必要的归纳和梳理,在解决实际问题过程中活化知识,深化理解,拓展思维空间,提高分析解决问题的能力。

①压强的决定因素:压力(F)、受力面积(S)。

②压强定义式:P=F/S,适用固体压强、液体压强和气体压强。

例1 请判断分别放在软沙发和木凳子上的矿泉水瓶所产生的压强的大小关系。

例2 解释货车要限制载重量的原因。

评述:有了前面的再现记忆和拓展探索,知识梳理便水到渠成,处理具体问题能力也得到提升。

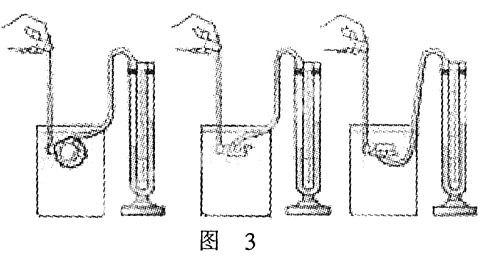

问题2 液体压强的特点:液体内部各个方向都有压强且相等

(1)情境再现,回忆旧知:要求学生回答图3反映了液体压强的什么特点。

(2)提供材料,二度创新:学生利用提供的材料(如大头针、矿泉水瓶、剪刀、刻度尺等)自主设计能演示“液体内部各个方向都有压强且相等”的实验。

(3)成果展示,交流分享:学生展示出设计的实验:同一深度的小孔喷出的水柱的远近相同。

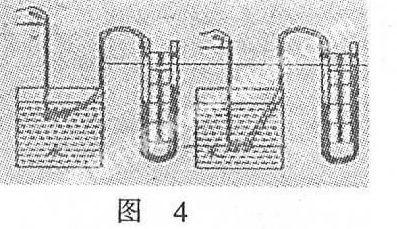

问题3 展示液体压强的特点:同种液体随深度的增加压强变大

(1)情境再现,回忆旧知:要求学生回答图4反映液体压强的什么特点。

(2)提供材料,二度创新:给提供学生矿泉水瓶(水)、空笔芯、量筒等材料,要求设计实验演示“同种液体随深度的增加压强变大”。

(3)成果展示,交流分享:将学生设计的实验演示给全班同学。学生观察教师将空笔芯插入瓶塞,将插有空笔芯的空瓶倒插入盛水容器中,随着深度增加,空笔心上端喷出的水柱增高。

(4)知识梳理,应用深化:

①液体压强特点(略)

②液体压强公式及物理意义:P=ρgh

例3 将装满水的矿泉水瓶由正立改为倒立放置在桌面上时,水对瓶底产生的压强怎样变化?

例4 将未装满水的矿泉水瓶由正立改为倒立放置在桌面上时,水对瓶底产生的压强怎样变化?

问题4 验证阿基米德原理

(1)情境再现,回忆旧知:(略)

(2)提供材料,二度创新:提供矿泉水瓶、烧杯、细绳、软木块等材料,要求学生验证阿基米德原理。

(3)成果展示,交流分享:教师在启发引导学生设计出如下实验方案:先让两矿泉水瓶(A、B)盛等量的水,挂在杠杆上使之平衡,然后将软木块放入水杯中漂浮,把溢出的水倒入A瓶,再把软木块放入B瓶,最后再次把它们挂在杠杆两端,发现杠杆仍平衡。

评述:通过开放性的探究实验设计这一挑战性任务,激发了学生探究的欲望,有效促进了学生思维深刻性的形成。

(4)知识梳理,应用深化:

浮力的计算方法:①差值法;②平衡法;③阿基米德原理

例6 将一木块放到装满水的溢水杯中,木块漂浮在水面上,经测量有300g水溢出。求: ①木块受到的浮力的大小? ②木块的重力是多少? ③木块浸入水中的体积?

例7 轮船从内河开到外河,船所受到的浮力如何变化?船体是上浮还是下沉?

例8 鱼口中吐出的气泡上升过程中所受到的压强和浮力如何变化?如果将一个小石头扔到水里,情况又怎样?

2 课例透析

本课例以学生身边废旧的矿泉水瓶为线索组织《压强、浮力》单元复习,改变传统以知识梳理和解题训练为主的单一课堂模式。通过原实验情境再现与实验的二度创新,辅之以知识梳理与相关应用。这样的复习课既巩固和加深了学生对所学知识的记忆和理解,又进一步激发了学习物理的热情,同时思维能力和实践意识得到良好的培养。本节复习课例对以下几个问题进行了有意义的探索和尝试。

2.1 探索复习课如何落实三维教学目标

新课程提出“从过分注重知识与技能的单一学习目标转向知识与技能、过程与方法、情感、态度与价值观的三维目标”。因此,三维教学目标应当是组织和实施新课教学、复习教学以及习题教学的出发点和落脚点,应贯穿教学的始终。复习课仍要关注知识的形成发展过程,对知识的复习,笔者认为应过好“三道门槛”:它从哪儿来——知识形成过程(引入背景、建立过程、渗透方法);它到底怎么样——知识涵义(识记、理解、表述、联系);它能干什么——知识应用(情境识别、现象解释、分析计算)。本节课中学生进行了大量的实验设计和实践活动,通过对本节课的观察,我们发现学生喜欢动手、乐于探究,参与课堂学习的积极性得到了极大调动。学生精彩的实验设计和大胆的表述显示出他们蕴涵着巨大的学习热情和创造力,从而让教师意识到创造条件引发学生学习动机和大胆想象,唤醒学习潜能的重要意义。在该复习目标指导下的教学过程,既锻炼了学生动手能力与想象能力、探索知识与应用知识解决实际问题的能力,同时体会到了学习的快乐,增强了学习物理的兴趣。

2.2 探索以实践活动为线索的复习课堂

目前,课堂上老师常采用“知识点归纳隼题讲评隽废疤捉狻钡母聪胺绞健U庋的复习方式把原本生动、有趣的物理课堂变成了死记硬背知识点和简单模仿的解题训练的课堂。为改变这一现状,我们从增强学生探索性实践活动入手,如本课例中通过实验进行复习教学,再现概念、规律和知识体系的形成发展过程,学生经历原实验情境的再现回忆、新实验设计、生活事例分析、典型问题解答等过程,使知识情境化,把核心知识融入多变的问题情境,情境问题化,让学生在解决问题中形成认知结构,即知识点清晰、彼此关联且与典型物理情境相融合的认知结构。

2.3 探索“再现记忆与情境创设”的互补教学策略

复习课面对的突出矛盾是时间短而内容多。因此,处理好满足学生实践探索的时间与增大复习课容量的矛盾是上好复习课的关键。我们采取再现记忆与拓展创新相结合。物理图景常常暗含较多信息,它常常是建构知识的起点,通过原实验图景再现形成知识的过程,唤起学生对原所学知识和研究方法的快速回忆;然后让学生用指定材料对原实验进行二度创新,创设问题情境,把学生置于问题之中,从不同角度揭示现象的本质和规律,使学生的认知水平由回忆、复述上升为分析、想象、迁移和变通,这有利于学生认知目标的全面达成。为使探索活动有序有效,课堂活动设计思路或以某一知识发展为线索,或以某一方法的贯穿,或以某一物品为载体的延伸,本节课例中以矿泉水瓶为线索按知识发展的顺序进行实验设计。在各小组交流中扩大课堂信息量,使知识梳理顺利完成,在链接到典型问题情境对核心知识的理解和应用中,让学生在实际的问题情境中建构自己的“知识塔”,在这“知识塔”里有生动的物理事实、典型的物理模型、与核心知识相关的物理思想与方法等。

2.4 探索开发和利用教学资源的有效途径

充分应用身边的废旧物品作为物理课程资源,把物理教学由过分偏重文本解读和抽象归纳转为情境感知和探索建构的过程,让学生学习的过程变得更为生动有趣。在本节课中,面对实验器材不足的问题,通过“变废为宝”的实践活动,解决了一些实验器材缺乏的问题,也增强了师生开发与利用课程资源的意识和能力。同时,我们还应注重教材、教辅、报刊杂志等文本纸质资源、网络媒体资源和自然社会资源的开发和利用。

通过开放性实验中知识与方法的复习,给学生提供思维能力发展的平台,使学生在情境想象、合作探索、自我陈述、动手操作等方面得到训练,从而在复习课堂中实现新课程的三维教学目标全面落实。

(栏目编辑赵保钢)