物理“探究性学习”中学生猜想能力的培养

杨亨时

新课程改革要求我们要注重学生创造能力的培养,强调要改变过去那种“教师讲,学生听”的教学方式,努力寻找能够激发学生创新意识和培养学生实践能力的教学途径。新课程标准与原教学大纲相比,最大的区别就是重视科学探究的教育作用,强调过程和方法的学习。物理教学,不仅仅是把物理知识传授给学生,更重要的是要培养学生学习物理的能力,使他们拥有敏捷的物理思维。对学生猜想能力的培养,是物理探究过程中的一个重要环节,也是教师在教学过程中较难把握的难点。笔者在教学实践中对学生猜想能力的培养进行了一些尝试,有一些心得体会。

一、重视猜想与假设是学习物理的重要方法

牛顿说过:“没有大胆的猜想,就做不出伟大的发现”。中学物理教学中的探究活动是引导学生获取物理知识、进行类科学研究探索,培养科学探索创新能力的重要途径。在探究活动中,根据已知的一些物理现象,进行猜想与假设,然后制定计划与设计实验,这本身是科学探究的内容和要求。事实上,在物理学史上很多伟大的发明和发现都是源于猜想。在奥斯特发现了电流的磁效应之后,“电能生磁,磁应该也能生电吧?”法拉第就是在这样的猜想下,经过长期努力,最终发现了电磁感应现象。

二、要创造氛围,鼓励学生敢于猜想

创设有利于科学探究的教学情境,是每个物理教师应认真思考、并付诸实践的一项重要工作。愉悦的学习环境有利于学生投入学习,能使学生都能在自然和谐的氛围中进行探究学习。教师要积极营造有利于学生好奇、感悟、反思的课堂氛围,让学生感到物理学科是那样生动、有趣;要努力构建有利于学生想象、质疑、理性思维的学习环境,要想方设法创设民主、平等、自由的学习空间。这就要求教者周密思考,做好必要的准备、合理安排教学内容、巧妙设置探究问题、科学安排探究作业,使学生的思维能力、语言表达能力、动手操作能力等不断提高。学生的能力不断提高就能产生强烈的学习欲望,就能形成乐于学习,勤于动手,努力求知,发奋进取的积极状态,从而避免产生学习受挫的诱因。在过去的课堂教学中,学生们的好奇心受到了压制,他们想象的空间受到挤压。他们只能是被动的,接受式的学习,在这样的情况下,一开始时,学生往往不敢猜,一方面由于他们习惯了老师说什么就是什么,另一方面他们怕自己说错了,受到老师的指责,或同学的嘲笑。这时就需要教师的鼓励和引导,不管他们的猜测是否准确合理,教师都要持肯定的态度。培养他们的猜想要从最容易的人手,逐步让学生养成积极思维,积极猜想的习惯,才能逐步使他们形成良好的物理学习方法。

三、要让学生学会正确的猜想方法

抛出一枚硬币,等它落定后,是正面朝上,还是反面朝上?这也是一种猜测,但这种猜测没有任何依据,其结果完全是随机的,科学探究中的猜想与假设不是这种胡乱的瞎猜,而是科学思维的一种形式,是对所研究的问题根据已知事实材料和科学知识作出的一种猜测性陈述,对问题中事物的因果性、规律性作出假定性解释。它的两个基本特征是:第一具有一个客观事实;第二研究者原有的知识和经验。在课堂教学中,教师放手让学生猜想,经常遇到三种尴尬的局面,一是课堂气氛沉闷,不敢猜想;二是学生怎么猜也猜不到点子上;三是学生的猜想漫无边际,占用课堂时间较长。怎样避免上述情况的发生呢?

(一)物理情景的创设,生活经验的提炼是猜想的重要铺垫。

学生学习了探究问题的一般方法,并不代表已经会探究,仍然需要一定时间的训练,需要经过量的积累。特别是对高一学生,在探究学习一开始训练时,可从物理情景的创设,生活经验的提炼开始,先重形式轻结果,而不必求全求深,给学生一个逐步适应的过程。例如新课标教材必修1第2章第4节“自由落体运动”这节课,教师可设置如下的探究问题——探究影响落体运动快慢的因素。这个问题探究的起点较低,源于生活中的常见现象,但学生平时对这一现象并没有深入、理性的思考,问题一经提出,学生在新奇之余,是愿意、也是能够进行自主探究的。由于该探究活动比较简单,主要采用控制变量法,进行对比性实验,探究过程中的猜想与假设、制定方案、实验探究、收集证据、解释与结论、表达与交流等各个要素都易于操作和实施,如果在探究之后再让学生谈感受,讲收获,学生可以说出许多,并能从中享受学习成功的快乐,由此也就能形成积极向上的心理趋向。学生从类似这样比较简单的探究活动中初步了解探究学习的方法和步骤,再经过较长时间的训练,就能初步形成技能。再比如,在研究电流通过导体时产生的热跟什么因素有关时,一般学生比较直接的就能猜想到电流的大小,至于与电阻的关系,可以让学生先亲自体验一下“电路丝热得发红,而导线却不怎么发热”的生活实景,再让他们进行猜想。也可以创设物理情景:“用电热水壶烧开水需要一定的时间”,来猜想电热与时间有关。

(二)在物理教学过程中,根据具体探究实验的实验方法进行合理猜想。

实验方法可以有下述几个步骤:(1)明确研究本课题的目的和要求;(2)大胆进行“科学猜想;(3)对猜想结果进行讨论,去伪存真,去繁求精。

比如说在探究滑动摩擦力的大小可能与什么因素有关的过程中,在让学生进行猜想时,如果教师引导不够,学生的猜想往往会出乎教师的意料。学生不仅猜想可能与压力大小有关,可能与速度大小有关,可能与摩擦面的粗糙程度有关,可能与接触面的面积有关,还猜想到了可能与质量大小有关,可能与材料有关,可能与密度有关,可能与形状有关等等……这样学生的猜想放得太开,不容易猜到关键的点子上,如果所有的猜想都要设计实验进行验证,实际上在课堂教学的有限时间里也不可能做到,这时可以借助于简单的演示实验进行引导,比如,让学生体验一下推重一些的箱子和轻一些的箱子,或者让学生体验怎样抓牢啤酒瓶,然后进行猜想,学生的猜想有了明确的指向性,就能做到有的放矢,有助于学生学习任务的顺利完成。学生掌握了探究学习方法并具备了一定技能之后,就可以进入实质性的探究学习,以求质的发展。这里再以“自由落体运动”这节课为例,我们可以继续设置如下探究问题一探究自由落地运动的性质。猜想自由落体运动是初速度为零的匀加速运动相对容易,但通过什么样的实验、什么样的方法来验证这种猜想则有一定的困难。所以这个探究问题的重点就在于如何设计可操作的具体实验并进行实际测量,再通过分析和计算得出结论,这才是实质性的探究学习。探究小组通过思考、讨论可设计出多种方案,有利用秒表和米尺的,有利用书本上的频闪照片的,有利用打点计时器和刻度尺的,有利用速度传感器和计算机的,等等。通过这样具体而深入的探究活动,学生对落体运动从感性认识上升到理性认识,并对科学的研究方法有了深刻的体会,真正达到科学探究教学的目的。

(三)在学习某一个物理概念进行理论分析有关的

猜想。

理论分析的几个步骤:(1)有关物理定义的阐述;(2)定义中关键词的分析;(3)针对定义中的关键词进行猜想;(4)对猜想进行结果讨论,去伪存真。

比如在探究物体动能的大小可能与哪些因素有关时,在猜想的环节中,可以这样进行操作。首先给出动能的定义:物体由于运动而具有的能叫动能;筛选关键词:物体,运动;根据关键词进行猜想:有关物体可以猜想到:密度,体积,质量;有关运动可以猜想到:速度;分析:体积相同时密度越大质量越大,因此密度和质量其实都是与质量有关,而密度相同时,体积越大质量越大,因此其实也是与质量有关。接下来再设计实验进行验证,也就水到渠成。

(四)教师既要放手也要引领。

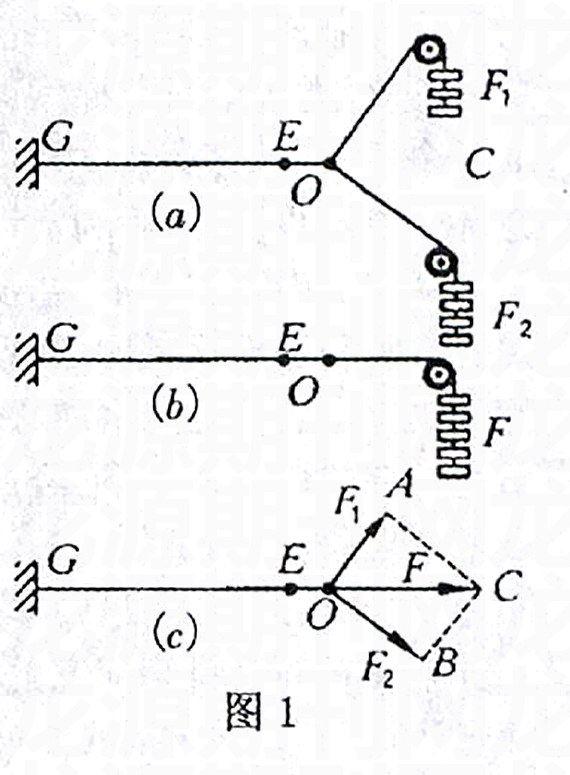

学生是学习的主体,新课程探究性教学中提倡放手让学生自主学习、自主探究,但这种放手绝对不是放羊。放羊式教学必然会导致大面积学生的学习受挫。教师在探究过程中要做好指导者和帮助者,及时调控学生的探究活动,并在恰当的时候给受挫的学生以指导和帮助,掌握技巧,控制分寸,点到为止。例如在“探究图1求合力的方法”的教学中,如直接要求学生猜想合力与分力的关系,学生是不可能想到“平行四边形”关系的。为防止学生受挫,教师可先进行如下的演示:用两组钩码成900拉橡皮条[图1(a)],再用一组钩码拉橡皮条[图1(b)],然后引导学生猜想,这时学生几乎都能猜想出“勾股定理”的关系。最后再采用教材的做法,在白纸板上利用弹簧秤拉橡皮条的方法,深入探究合力与分力的关系,这样通过教师的引领,降低台阶。学生就能比较容易得到正确结论。

总之,作为老师,尽量要多想办法,多创造一些机会,不断激励学生通过观察、比较、实验、归纳、类比等手段提出种种假设或猜想,使学生逐步学会运用假设或猜想的方法解决问题,要让学生善于模仿科学家进行科学的探究。探究的过程应当有悬念,有波澜,要让学生感受到成功的喜悦与失败的痛苦,并从中培养学生科学的、正确的情感、态度和价值观。还要在猜想的同时发动学生进行交流、讨论,培养发散性思维。中学物理的探究过程实际上再现前人是如何创造、发明的,让学生在前人走过的轨迹上,亲自体验科学探究的过程与方法,使他们真正成为善于学习的人。