认真解读 深刻体会 指导复习

张琳朴

福建省2009年高考《考试说明》出炉后,全省生物教师认真学习,深刻体会。本人在参加县教育局,学校组织的相关学习指导会后,在参考阅读2008年新课标卷与其他省份相关试卷后,结合个人的体会,就考试范围中的“实验”和“选修3”的相关考试要求谈谈个人的解读。限于水平,对《考试说明》的理解难免存在局限性,甚至出现错误,谨请同仁不吝赐教。

一、实验考试要求

《考试说明》中对实验与探究能力的要求(1)是:能独立完成“生物知识内容表”所列的生物实验,包括理解实验目的、原理、方法和操作步骤,掌握相关的操作技能,并能将这些实验涉及的方法和技能进行综合运用。

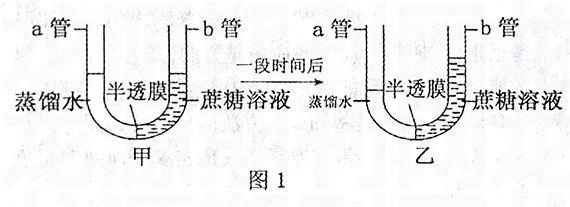

在认真阅读、研究课改先行省份的新课标卷后,对《考试说明》中的这一要求,有了更深的理解。能独立完成“生物知识内容表”所列的生物实验,就是要求教师在平时实验教学、复习过程中,真正的把每个实验的目的、原理、方法和操作步骤,指导学生去理解、掌握,让学生真正能了然于胸。高考试题可以单纯就“生物知识内容表”所列的实验去考查,也可以利用你所学的实验知识和技能,进行实验知识与操作的迁移,真正考查你对相关实验的原理、操作步骤是否真正掌握。也就是在实验教学中,要注意知识的迁移应用,即利用“生物知识内容表”所列的生物实验的相关基础知识,注意迁移应用到教材中没有出现的实验。如2008年江苏高考卷的33题:某同学进行实验,图1中甲为实验开始状态,乙为实验结束状态。请在乙所示实验结果的基础上继续实验,探究蔗糖的水解产物能否通过半透膜。

增添的实验材料:蔗糖酶溶液、斐林试剂、试管、滴管、水浴锅等。

(1)设计出继续实验的简要步骤:①_____。②_____;

(2)预测实验现象并作出结论。

[答案:(1)①向a、b两管分别加入等量蔗糖酶溶液,水浴加热(或隔水加热)u型管至适宜温度,观察a、b两管内波面变化②吸取“b两管内适量液体,分别加入A、B两试管中。并加入斐林试剂,置于60~65℃水浴锅中加热,观察A、B试管内有无砖红色沉淀。(2)如果a、b两管液面高度差缩小且A、B试管内均有砖红色沉淀,则蔗糖的水解产物能通过半透膜;如果a、b两管液面高度差增大且A试管内无砖红色沉淀。B试管内有砖红色沉淀,则蔗糖的水解产物不能通过半透膜。]

这是一道很好的高考实验试题,考查学生是否真正掌握了教材中“还原糖的鉴定”的原理、斐林试剂的使用、实验操作、实验设计应遵循的基本原则、实验结果的预测与分析等内容。同时可结合渗透原理,进行基础知识的小迁移:实验目的为探究蔗糖的水解产物能否透过半透膜。由提供的实验材料可推知实验原理:蔗糖的水解产物若能透过半透膜,则由于渗透作用,两边的液面差会缩小,用斐林试剂检验,水浴条件下会出现砖红色沉淀;否则,两边的液面会因为蔗糖的水解使溶质分子数增加而液面差变大,且检验时无砖红色沉淀。实验设计步骤时,重点考查无关变量的控制,如两侧加入等量的蔗糖酶溶液、水浴控制酶活性的最适温度等。

再如2008年四川高考的30题Ⅱ,就是利用教材中探究酵母菌的呼吸方式的原理迁移到人体细胞呼吸的探究实验。

为确定人体在运动时呼出气体中的cO:浓度是否比静止时高,某同学进行了如下探究:

作出假设:人体在运动时呼出气体中C02的浓度比静止时高。

实验过程:①在3个烧杯中,分别注入100ml蒸馏水,测定其pH。②试验者在安静状态(静坐2min)、中度运动(步行2min)、以及剧烈运动(跳绳2min)后,立即分别向上述3个烧杯的水中吹入等量气体,测定其pH。经多次重复实验,所得平均数据如表1。

(1)作出上述假设的依据是:________。

(2)该实验的原理是:________。

(3)从表中数据可以看出________越大,下降幅度越大,由此可以得出结论:

。

(4)人体代谢产生的CO2,正常情况下来自3大类有机物的分解,这3大类物质是:________,人体糖代谢产生CO2的细胞器是________。

[答案:(1)由于人体在运动时耗能增加,呼吸作用加强,产生的co:的量增加,所以呼出CO2的浓度增加。(2)CO2在水中溶解后使水的pH下降,人在不同运动状态下产生的CO2的量不同,溶于水后也就导致水的pH不同。通过测定水pH的变化可以推测呼出气体中CO2浓度的变化。(3)运动强度;pH;随着运动强度的增加,呼出的CO2浓度增加。(4)糖类、脂肪和蛋白质;线粒体]

该道题由实验假设“人体在运动时呼出气体中CO2的浓度比静止时高”可知,该探究实验的自变量为“运动强度”,因变量为“呼出气体中CO2的浓度”。由实验步骤可知,通过改变活动方式,来实现对白变量的控制,通过测定相关溶液的pH大小对因变量加以检测。

二、《选修3》的考试内容要求

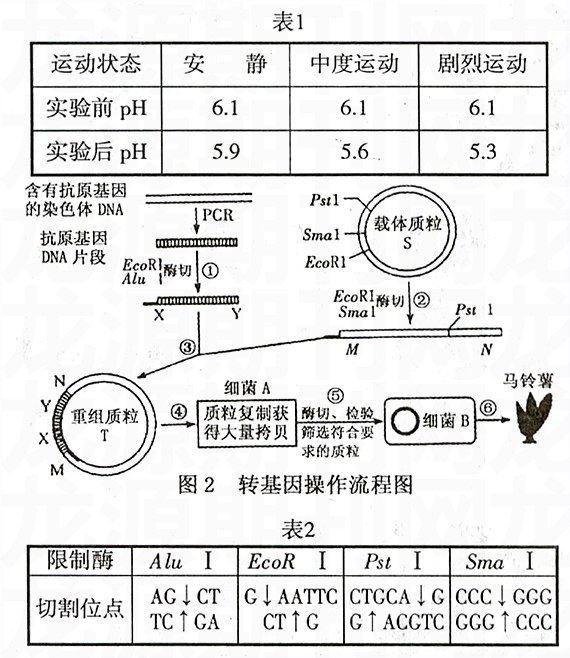

《考试说明》中《选修3》的考试要求除了“基因工程的原理及技术”与《植物的组织培养》这两项考试内容要求达到Ⅱ层次(理解所列知识和其他相关知识之间的联系和区别,并能在较复杂的情境中综合运用其进行分析、判断、推理和评价)外,其余都是在I层次,即“对所列知识点要知道其含义,能够在试题所给的相对简单的情境中识别和使用它们”,也就是教材相关基础知识的应用。在平时的教学、复习中,要注意学生基础的扎实掌握,更要提高学生对基础知识的迁移应用。如2008年江苏高考32题(5)小题:将动物致病菌的抗原基因导入马铃薯制成植物疫苗,饲喂转基因马铃薯可使动物获得免疫力。见图2与表2植物疫苗制备过程相关的图和表。(s)对符合设计要求的重组质粒T进行酶切。假设所用的酶均可将识别位点完全切开,请根据图2中标示的酶切位点和表2所列的识别序列,对以下酶切结果作出判断:

①采用EcoRI和PstI酶切,得到______种DNA片段。(2种)

②采用EcoR I和Sma I酶切,得到______种DNA片段。(1种)

这一道高考试题能很好地考查出学生对“限制酶特点”的这一基础知识是否真正的理解、掌握。学生在上课时都懂得:每一种限制酶只能识别DNA分子的某种特定核苷酸序列,并加以酶切。也就是说,限制酶具有专一性。把这一大家都懂得的基础知识点放到高考的大环境下去考查,结果绝大多数的同学懵了,不知如何解答。我把这一道江苏的高考试题印发给本人所教的2个班级同学去做,103位学生,在15分钟的时间里,结果只有13位同学答对答案,其中,只有5位能”知其所以然“。通过点评,学生才恍然大悟:原来这么简单。这就是基础知识的灵活应用,属于高考考试要求的1层次。那学生为何不知如何解答呢?我认为,关键在于学生没有很好的去识图,去把所学的有关“限制酶的特点”理解明白,未能把图2中的信息与表2相结合:从圈2的①和表2可以知道DNA片段XY的x端是由EcoR I酶切得到的黏性末端,Y端是由Atu I酶切得到的平末端;从图2中的②和表2可以知道DNA片段MN的M端是由EcoR I酶切得到的平末端,N端是由Sma I酶切得到的平末端,在DNA片段NN中还有一个Pst I的酶切位点。x、M黏性末端在E,eoliDNA连接酶作用下连接;N、Y平末端在T4DNA连接酶作用下连接,形成了图2中的重组质粒T。当用EcoR I和Pst I酶切重组质粒T时,EcoR I可把重组质粒中的x、M连接处切割,因为X、M连接处是由同一种限制酶EcoR I酶切后再由连接酶缝合的。而在N、Y连接处,从表2可以看出,该处的DNA核苷酸序列已发生改变Alu I、SmaI都不能把它酶切。在DNA片段MN中,有一个Pst I的酶切位点,所以,当用EcoR I和Pst I酶切重组质粒T时,可以得到2个DNA片段。同样,当用EcoR I和$maI酶切重组质粒T时,只有在x、M连接处用EcoR I酶切开,整个重组质粒T没有SmaI的酶切位点,所以,得到的DNA片段只有1个。这些知识点,在平时的教学中,学生都能懂得,但在高考的大环境下,未能很好的把基础知识进行运用。故本人认为,《考试说明》考查中的知识点要求虽然是I,在好的高考试题中同样可以达到像《考试说明》中要求的Ⅱ层次。在平时教学、复习过程中,要注意提高学生对“双基”的扎实及知识点的灵活应用和迁移训练。真正掌握、理解基础知识的内涵,做到万变不离其宗,游刃有余的去解决实际问题。

总之,高考《考试说明》给我们指明了学习,复习的总体方向,如何针对每个知识点和《考试说明》中要求的层次细化,在平时的学习和复习中,需要我们每位老师、学生认真去领会、思索,这也是问题的关键。按照新课标的教学要求和《考试说明》层次,真正去扎实基础,做好基础知识的迁移、应用。概念人人会背。应用则未必人人能够掌握。也只有做好基础知识的迁移应用,引导学生迁移知识,推理应用知识,在经过一定的训练后,能得心应手地去解决问题,才是真正的理解了基本概念,基本原理。相信经过老师同学的共同努力,在高考考试中会取得良好的成绩。