“阅读——写作”迁移原理在作文教学中的应用

阅读与写作有着紧密的关系,这是大家都有共识的。阅读是吸收,写作是表达;阅读是写作的基础,写作是阅读的应用。换言之,只有读得通,才能写得通;读得好,才能写得好。鲁迅先生指出,要想写好文章,最要紧的,就是“多看和练习”。又进一步指出写好作文的方法:“……读,做,读,做;做得不好,又读,又作”。由此可知,阅读之于写作是十分重要的。但是阅读能力是怎样转化为写作能力的呢?也即是说,阅读过程是如何迁移而形成写作能力的?

一、“阅读——写作”之间的迁移实验

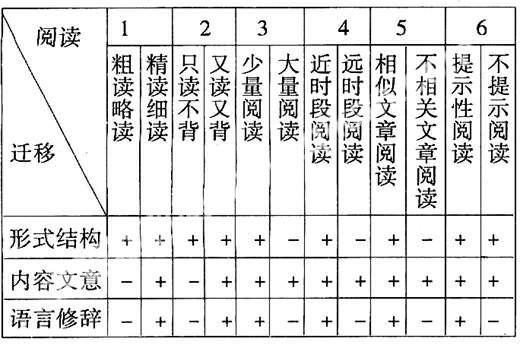

所谓迁移是指一种学习影响另一种学习,也可以说是将学得的经验,包括概念、原理原则、技能技巧,技术方法以及态度等变化地运用到新的情境中。基于上述的认识,阅读与写作之间的迁移实质就是指在阅读过程中吸收的知识和形成的能力内化为写作表达能力的过程。为了弄清“阅读——写作”之间的迁移规律,本人对本校的100位学生进行了六个方面的相关迁移实验,得到了下列数据。(“+”表强相关迁移;“—”表弱相关迁移)

由上表可知:①粗读和略读迁移得较多的是文章的形式结构,而精读细读则对形式结构、内容文意、语言修辞都有积极的迁移。②只读不背迁移的只有形式结构,又读又背则可以迁移三方面的能力。③少量阅读可以迁移三方面的能力,而大量阅读的效果并不是很好,只能更多地迁移内容文意。④近时段的阅读可以积极地迁移三方面的能力,而远时段的阅读更多的是迁移内容文意和语言修辞。⑤具有相似性文章的阅读可以进行三方面能力的有效迁移,不相关文章的阅读迁移的只是文章的内容文意。⑥教师没有提示的阅读对形式结构的迁移比较积极,对其它两方面的迁移相对较弱,而经过教师提示的阅读,则在三方面的能力迁移都十分的明显。

二、迁移原理在“阅读——写作”教学中的应用

教学在某种意义上说,是为促进迁移而教。因此,教学中应充分运用迁移原理更好地把在阅读中吸收的知识和形成的能力迁移到写作中去,切实地提高学生的写作水平。根据上述的迁移实验,本人设计了下列六种“阅读——写作”迁移的教学方式。

1.利用阅读类型的相关性迁移相应写作能力

心理学家指出,为求达到迁移或类化目的而采取有计划的细心教学,使学习者能觉知“方法”,是训练迁移的重要手段。因此根据培养写作能力的具体要求进行针对性的阅读是十分必要的。基于上面的迁移实验结果,如果要培养学生对文章形式结构的生成能力,就可引导学生粗读略读相关的课文。如写《的春天》,教师可以安排朱自清的《春》让学生们感受其结构“咏春”、“绘春”、“赞春”,从整体上感知文章的形式结构。而如果还要进一步培养学生的语言表达和内容组织,则要求学生精读细读课文,在阅读《春》中领悟文中长短句的运用,比喻、拟人、排比等修辞手法的运用,动词、形容词、语气词的运用等;领悟文中“春花图”、“春雨图”、“春风图”等详细内容。通过精读细读迁移范文的形式结构、内容文意、语言修辞等能力。

2.利用背诵迁移相关的写作能力

传统教学过程中十分反对“死记硬背”,其结果是不但没有使学生“活背活用”,却使学生成为既不会背诵也不会作文的人。因此同时参照上面的迁移实验结果,本人在教学中特别强调阅读中的背诵作用。著名的语文教育专家张鸿苓说要提高作文水平,必须“要熟读背诵名著名篇”,可见背诵在迁移中的作用。在阅读中背诵一些名篇,如《背影》、《在烈日和暴雨下》、《敬畏生命》、《我的母亲》等,如果只读不背,就只能迁移范文的形式结构,而背诵则可以迁移其综合方面的能力。这样,学生如写“我的父母”、“我的同学”等作文就会更容易迁移上述阅读中吸收的知识和形成的能力而完成作文。

3.课内课外的阅读结合迁移写作能力

迁移过程中,由某种材料所训练的记忆,观察及推理等能力,除了对所练习的材料有显著进步外,对其他材料影响甚微,甚至毫无影响。换言之,一种范文的阅读迁移的能力只是类似此种范文的能力。因此,为了广泛迁移学生的作文能力,在阅读教学中增加阅读的数量就十分必要,如由课内延伸到课外,由单个文本扩大到多个文本的阅读。在教学生写作《 的桥》时,引导学生既要阅读课内的《中国石拱桥》,也要阅读课外的《世界十大名桥》、《我心目中的桥》、《思念的桥》等。虽然少量阅读效果很明显,大量阅读的迁移难以奏效,但它也有其积极的作用,特别是对丰富作文的内容文意和语言修辞是比较明显的。因此,在阅读教学中有计划地扩大学生的阅读量,必能收到连续迁移和提高的效果。

4.近时段阅读与远时段阅读结合迁移作文能力

科学地安排阅读的计划,可以系统地、持续地迁移阅读能力而形成作文能力。由上面的迁移实验可知,远时段的阅读只对内容文意的迁移明显,但不能因此而否定和放弃运用远时段阅读。正是由于远时段的阅读的效果不明显而易为教者忽视,应该在教学中重视这个方面的阅读。教师为学生制订一个远近结合的读书计划,便可为“阅读——写作”的迁移注入源泉和活力。如为完成某个单元的作文,则可安排近时段的阅读计划;为了完成某一学期或某一年的作文,则就要安排远时段的阅读计划。如教八年级语文(上册),为完成第一单元的作文安排学生阅读《战争与和平》(节选)、《一双美丽的眼睛》、《战火下的伊拉克》等相关文章;为完成全册作文则安排:①第5-7周阅读《让世界充满爱》、《父爱无价》;②第8-10周阅读《世界名桥》,《生命这桥》;③第11-13周阅读《奇妙的克隆》,《唯一的答案》……通过远近时段的阅读结合,为“阅读——写作”迁移提供充足的后劲。

5.创设“阅读——写作”迁移的有利条件

由实验与可知,跟习作相似的文章阅读,其迁移效果是十分高效的。因此,教师要帮助学生在学习的内容和习作内容之间的联系和形式结构的相似性进行针对性的阅读,满足顺利迁移的各种条件,而不是任由学生自发地进行迁移。在习作前提供高度相关或相似的文章给学生阅读是十分有用的,如写作文“我的老师”,就可以提供魏巍的《我的老师》,赵广存的《“柿把儿”老师》、王涛的《师者老马》、韩少华的《老师窗内的灯光》等给学生阅读。由于上述文章跟习作具有高度的相关性,学生在阅读过程中迁移作文能力就易于达成。无论在形式结构,还是在内容文意和语言修辞方面,都有十分积极的迁移。另外,提供不相关的文章虽然只能迁移内容文意,但作为一个阅读的参考和背景,也有微弱的迁移发生。

6.用明确的习作目标指引迁移的进行

教师在学生“阅读——写作”的迁移过程中,并不是放任不管,而是要起到组织和启发、指引的作用。在这个过程中,培养学生在明确的习作目标指引下进行阅读和迁移,这是十分有效的迁移训练手段。人在阅读中具有选择性、跳跃性、概括性,但由于学生阅读经验的欠缺,在阅读中容易迷失在文本信息的包围中而不知所措,因此,使学生明确迁移的目标是十分重要的。如写话题作文“感动”,提供高考满分作文《四季的感动》给学生阅读,并明确指出此文的形式结构是本次阅读迁移的重点;写作文“我的母亲”,提供彭名燕的《母亲》给学生阅读,并明确指出此文中比喻、排比手法是本次阅读迁移的重点。通过迁移目标的指引,使迁移的方向、路径、切入点更加明确,学生在阅读作品过程中就会有意识地、针对性地获取和吸收相关的材料信息,并把它内化为自己的作文能力。这是花力少而收效显著的方法,每一次“阅读——作文”的迁移训练都应该使学生明确迁移的目标。

钟真祥,广东河源市和平县福和高级中学教师。