接受美学视觉下的《红楼梦》诗歌翻译

李文凤 王鹏飞

摘要:把接受美学引入翻译,以译文读者为中心来解读译文读本是当代翻译理论与实践研究的一个重大发展。以娆斯的诗歌三级接受理论为鉴,本文选取了《红楼梦》“葬花辞”杨译译文。拟在以译文读者的视角分析汉译英诗歌翻译,从“他者”的审美立场和文化语境中审视本土文学在异质文学中的接受和变异。

关键词:接受美学;诗歌三级接受论;“葬花辞”诗歌英译

中图分类号:H059文献标识码:A

文章编号:1673-2111(2009)05-004-03

作者:李文凤,西南交通大学外国语学院/王鹏飞,西南交通大学外国语学院副教授,副院长;四川,成都。610031

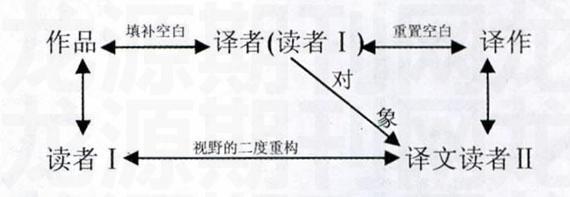

二十世纪六七十年代,德国康斯坦茨大学兴起了一种新颖的美学思潮。以娆斯和伊瑟尔为代表的接受美学学派认为美学研究应把注意力转向读者,应集中在读者对作品的接受、反应、阅读过程和读者的审美经验以及接受效果在文学的社会功能中的作用等方面。把接受美学引入翻译领域,用接受理论来解读译文文本是当代翻译理论与实践研究的一个重大发展。“译文也是一个文学文本,译文的存在本身也不能产生独立的意义。而要通过译文读者的阅读才使其意义具体化。以接受美学的观点来看译文文本。翻译就是一种再创造。译者在与原作的不断交流中用自己的理解与知识来填补原文文本中的“空白”,从而构建了文本的审美意义。但实际上。译者却并不能把他理解到的所有与原文有关的阐释、想象、意义都如实写在译文文本中,他必须给他的译文读者留下充分的想象空间。让他的译文读者与文本对话。因此,翻译过程实际上也是一种感受文本空白与再现空白的过程。”在翻译过程中,其接受过程图示如下:

在《走向接受美学》一书中,娆斯以波德莱尔的诗“厌烦”为例,阐释视野嬗变中的诗歌文本,并区分了不同的阅读视野,把诗歌文本接受看作是一个瞬间连续的三级阅读过程:初级审美感觉阅读、二级反思性阐释阅读、以及三级历史阅读。本文试图借用娆斯诗歌三级接受阅读实验分析,从异质的审美立场和文化语境中,选取杨宪益英译《红楼梦》中的“葬花辞”进行阐释,寻着“他者”的声音,用不同的视角对自己文化和学术研究进行反思,达到交流学习的目的。以“葬花辞”为例是考虑到其作为中国古典抒情诗歌,已有久远的接受历史,在“红学”中也有很高的诗学研究价值;用三级接受论分析其在异质文化中的接受与变异具有一定的代表性。

一、翻译过程中初级直觉性审美接受

娆斯认为初级审美感觉阅读是指“审美感觉范围内的直接理解阶段,主要指向感觉过程,尤其是具有历史距离的文本或封闭抒情诗,通过反复阅读,掌握其形态上的一致性及意义。”嘲换而言之,译者从诗歌微观表象上把握审美感觉。从词汇、音韵等细节在形式上阐释诗歌,感受诗歌的美感,填补诗歌文本空白,同时按照自己的理解在译文中留下足够的想象空间,让译文读者积极参与译文的审美活动。

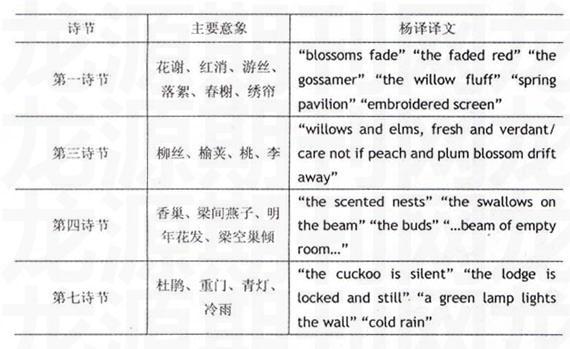

在《红楼梦》第二十七章节中黛玉怅然涕泪把花葬,一曲《葬花辞》感动了千万读者,诗行间的画卷美、音乐美无不让读者流连忘返。这首诗主要由两个色调对比鲜明的画卷组成,一个是动态的飞花图:桃花坠落、柳絮纷飞,红白交融,春目的暖阳印染在读者眼前;另外一幅则是由“青灯”“重门”等意象构成的静态“冷雨夜”图:协调两幅画卷的正是“葬花”这一行为。在翻译时,译者通过阅读在脑海里形成各种意象性画面,同时也提出各种疑问,为何葬花?两幅反差极大的画面是怎么交融在一起的?读者能从这首咏叹调中迸发出什么样的情感?读者能体会到什么样的画卷美和音韵美?译者在自问自答的同时,也填补原作的“网状空白”,因而便能在译文中按照译文读者的审美文化重置这些“网状空白”。下图是主要“葬花”和“人亡”意象在杨译译文中的体现:

上图中,杨译较多采用等化手法,注重细节,力求保存原诗意象和由此所能营造的意境气氛。第一诗节中“the faded red”给译文读者,特别是受到中国文化熏陶而有能力鉴赏“红诗”的读者留下了许多想象空间。随后“willows and elms”和“peach and plum”构成了一对粘联性意象,意象的对立相反在译文中得到了很好的保存,尤其是后者的情韵义,给译文读者留下了许多寻味诗歌启示义的空间,在保存了译文读者视觉冲击的同时,

又召唤起读者的能动作用,让其主动挖掘图画美后面的意义。第四诗节中“巢”作为了核心意象。以“鸟巢”象征或比喻家庭温馨和谐,爱情美满均出现在中西文坛,因而译文读者对于这一直译手法下意趣情韵的把握自然会十分贴切。原作第七诗节跳出了冷暖色调的对比,以凄恻动人的画面覆盖了读者的整个视野。“杜鹃、重门、青灯、冷雨”都具有浓厚的文化底蕴,因而译文读者很可能在初次阅读过程中不能填补画面中的空白点。然而,杨译贴近原诗,重视意象效果,披情入文,把握了原诗的主要情趣,如:“the lodge islocked and still”之静态气氛,“a green lamplights the wall”“cold rain”之动态情韵。这些画中画的意境渲染,在更大更深的层面上不断召唤译文读者做进一步的接受阐释活动。

又召唤起读者的能动作用,让其主动挖掘图画美后面的意义。第四诗节中“巢”作为了核心意象。以“鸟巢”象征或比喻家庭温馨和谐,爱情美满均出现在中西文坛,因而译文读者对于这一直译手法下意趣情韵的把握自然会十分贴切。原作第七诗节跳出了冷暖色调的对比,以凄恻动人的画面覆盖了读者的整个视野。“杜鹃、重门、青灯、冷雨”都具有浓厚的文化底蕴,因而译文读者很可能在初次阅读过程中不能填补画面中的空白点。然而,杨译贴近原诗,重视意象效果,披情入文,把握了原诗的主要情趣,如:“the lodge islocked and still”之静态气氛,“a green lamplights the wall”“cold rain”之动态情韵。这些画中画的意境渲染,在更大更深的层面上不断召唤译文读者做进一步的接受阐释活动。

总体上讲,原作是仿初唐体的咏叹调,杨译则呈现出abeb隔行押韵韵式,虽不及原文整饬,但其直译文笔下的意象却凸显了画卷凄楚悲凉之境。正如许渊中先生在谈“翻译三美”时讲到:“在‘三美之中,‘意美是最重要的,第一位的,‘音美是次要的,是第二位的,‘形美是更次要的,是第三位的。”译文读者在初次审美阅读中感受到了一幅凄美画卷的同时也发现了更多的“网络空白”有待进一步阅读阐释和补充。

二、翻译过程中二级反思性阐释阅读

“反思性阐释阶段是在初级的审美活动之上的二级阅读阶段,读者通过重新阅读,从完成的形式的角度,

由终及始,由整体及个别回过头来建立仍未完成的意义……人们可以期望从意义的未定不同方面通过阐释工作建立起意义层次上完成的整体”。译文读者在经过第一遍审美感知后,以对诗歌译本在形式上有了整体把握,但诗歌意义空白还需再做进一步阅读,从特殊走向形式与意义的可能整体,从形式的整体走向意义的整体性。

由终及始,由整体及个别回过头来建立仍未完成的意义……人们可以期望从意义的未定不同方面通过阐释工作建立起意义层次上完成的整体”。译文读者在经过第一遍审美感知后,以对诗歌译本在形式上有了整体把握,但诗歌意义空白还需再做进一步阅读,从特殊走向形式与意义的可能整体,从形式的整体走向意义的整体性。

通过初级阅读,译文读者已对这首诗获得了视听美感,从上下文能体味出这是女主人公在葬花时产生的“意识流”性思想活动,其中的各个意象虚实相加,流露出悲凉情怀。但同时译文读者也留下了更多的意义空白亟待阐释,特别是对文化意象性词汇隐含意义的理解,这些画面到底寓意什么?与葬花又有什么联系?“文化意象一般都有表层和深层两层含义…由于原文中原本非常和谐、有机结合在一起的意义和意象的语言统一体,在译语中不得不隔裂为二,这就常常使译者陷入了顾此失彼的困境,导致文化意象的失落与歪

曲”。杨译多采用等化的手法,将原文中的意象直接植入到译文中,由于东西方两种文化的差异,译文读者很可能形成一定程度上的意象偏离。在这首诗中这种错位偏离因素主要有两种:文化传统因素和认知因素。下图为主要意象偏离:

在这首诗中,“杜鹃、重门、青灯、冷雨”等文化意象均是中国古代文人墨客笔下的抒情之物,如:“杜鹃啼血猿哀鸣”,“花影压重门”,“一点青灯人千里,锦字凭谁寄”,“浮烟冷雨,今日还九重”。这些意象大多含有凄婉、清幽、孤静、寒、怜的韵味。但对译文读者而言,其身处不同的文化底蕴,这些个别的意象不免会有一定偏差。比如:“绣帘”透出了典型的中国文化气息,象征着闺秀女子的气质及其住所。但英语世界的读者由于没有受到东方文化的熏陶,在初次阅读时很有可能对“embroidered screen”只形成了一种直观美,不能迅速的进行意境叠加,使得意象偏离。在英语世界里,“the cuckoo”通常为报春的意思,具有前驱的情韵,与原文意思相去甚远。如果说“a green lamp,coldrain”在生理感知上会给译文读者留下凄婉的韵味,那么“the lodge”这一意象则不具备任何的深层含义。因而,译文读者读到此处时,若没有深厚的东方文化功底,很可能体会不到其中的韵味,造成意象偏移。但总的来说,杨译在音韵方面虽不及原文和谐圆畅,但其所采用的直译手法在一定程度上贴近原诗的意境,把握住了原诗的主要情趣。

在《翻译美学》一书中提到“英语是形态型语言,汉语是语意型语言。英语以逻辑为美,汉语以意境为美。”在杨译文中,更多出现在读者跟前的是一幅幅画卷,而非听觉上的音韵美感。这种以意象为主。形式为辅的直译手法无疑给译文读者带来了期待视野的挑战,召唤读者跳出藩篱,以一种新的经验视角重构其期待视野。从而,历史视野的问题就应运而生。

三、翻译过程中三级历史性接受阅读

和彼得·松迪的观点一样,娆斯认为“文学解释学是把审美特性当作阐释本身的前提”,诗歌的整体意义只有通过视角的选择才能建立。一二级审美反思为诗歌文本的阐释接受奠定了基础,而三级接受阅读中“历史视野构成了作品生成和效果的条件”,使得诗歌文本达到最终的意义整饬。

《红楼梦》最早进入英语世界是在十九世纪三四十年代。John Davis曾翻译了第三回片断,从此《红》就踏上了西行之旅。而“葬花辞”这首诗出现在英语世界里,还要等到1973年第一部全译本的问世,杨译则是1978年出版的第二部全译本。早期的海外红学研究大多都停留在小说故事情节上,对思想主题、美学的研究甚少。随着全译本的问世,海外红学逐步深入,对“葬花辞”这首诗的主题也有了更深的理解。关于青春难在,命运叵测的艺术母体在英语世界也有很多,译文读者也很容易把握住,达到视野的融合。而对于译文的诗学效果,即各种意象性画面的把握,早在20世纪初的英语世界里,“意象派诗歌代表人庞德就认为中国古典诗歌整个的浸泡在意象之中,甚至说每个汉字都具有一个独立完整的意象,”并翻译和著作了许多的意象派诗歌,受到英语世界读者的广为传颂。因而,杨译所体现的意象派特点:使用普通语言,但是贴近原文的字眼以画面为主音韵辅之;使用原文意象呈现出具体、坚定和肯定的画面;暗示出意思,而不是直抒胸臆;这些特点对于译文读者来说既是延续其本族诗学传统也是对其诗学视野挑战,最终形成期待视野的二度重构,达到对“葬花辞”诗歌整体意义的整饬。

娆斯的诗歌三级阅读接受活动是一个瞬间连续的过程,每一级环环相扣。而译文作为整体在异质文化中的接受与变异同当时的时代特征有很大的关系,每一个特定历史时期的译文读者都有其特定的期待视野,期待视野也会随之不断更新向前发展。对于译者而言,译作的过程既是阅读接受的过程,也是空白填补过程,由审美-反思-历史空白填补再到特定历史时期定位-反思性空白重置-审美性空白重置。每一级的阐释翻译过程势必会体现出特定的文化痕迹以及相应的文学系统特征。杨译所采用的意象性直译法,在当代译文读者看来需要投入更多的阅读活动,但就一部严肃文学作品而言,这样做不仅只是为了文学娱乐消遣的作用,同时还达到文化文学传播交流的目的,更好的为本土文学在异质文学中的传播和接受服务。