“语文素养”二分模式的理论建构

屠锦红

任何一次课程改革总有与其相关的教育理念作支撑,其背后的学理依据在现实情境中的运行阐释总要借助相关的术语概念。无疑,理论先行是必要的,但从学理上讲,运行的理论术语必须有严谨而清晰的涵蕴,否则,无论是“理论”的运作,还是“实践”的操作,都将遭遇重重尴尬。本次语文新课程改革就出现了这一现象,其中,在对课程目标的界定上,问题的聚焦点在——“语文素养”。

自2001年颁布的《全日制义务教育阶段语文课程标准(实验稿)》隆重启用“语文素养”一词以来,语文教育界对阐释这一概念的争鸣就从未停止过。就概念本身而言,“语文素养”是一个短语式的复合概念,即语文(科)的素养。“素养”一词《现代汉语大词典》解释为“平日的修养”,据此,对“语文素养”内涵的把握似乎不太困难,我们完全可以把“语文素养”其“本体”通过对“素养”的释意,移释为“语文(科)修养”。事实上,实际情况也表明,人们在对“语文素养”的探讨与争鸣中,用力最深、分歧最大的,并不是“语文素养”这一概念的内涵,而是它的外延;换言之,人们着力研讨的是“语文素养”的构成,即它到底应该有哪些内容。因为“内容”决定“方法”,只有知道“语文素养”的构成要素,才能根据这些所指来架构达成目标的具体路径。从这一意义上讲,人们探讨的价值取向是对路的。

在对“语文素养”外延的厘定上,目前语文教育界存有两种模式,一是单一型,一是复合型。“单一论”者多数主张把“语文素养”的核心定位在语文能力上,显然,这种定位是较为狭隘的。“‘能力是指人能胜任、完成某项工作的自身条件,重在‘功用性。‘素养是指人通过长期的学习和实践在某方面所达到的高度,包括‘功用性和‘非功用性”①。由此可见,“非功用性”是“语文能力”超越“语文素养”的核心所在。无疑,把语文教育主要作为一种功用性教育来看待,显然忽视了语文教育应有的特性,诸如审美性、思想性等,从而使语文教育失去了作为母语教育应有的品位与格调。

“复合论”者主张“语文素养”的构成是多种元素的组合,平心而论,此种观点的分析理路是正确的,因为“语文素养”确实是一个复合式的概念。但是,在具体离析“语文素养”的构成元素之际,诸多持“复合论”者的解说却并非令人满意。以新课程标准研制组表述为例,新课程标准研制组对“语文素养”其外延给出的解说是:“字词句篇的积累,语感,思维品质,语文学习方法和习惯,识字写字、阅读、写作和口语交际的能力,文化品味,审美情趣,知识视野,情感态度,思想观念等内容。”②从形式上看,这种罗列式表述方法不具备逻辑学揭示概念外延所要求的周延性;而更为重要的是,从内容来看,其列举的子概念事实上诸多并不是同一个层级,有的甚至是包含关系或交叉关系。譬如,上述的“阅读能力”与“字词句篇的积累”显然是包容与被包含的关系;又如,“文化品味”与“知识视野”显然是相互交叉的,这些都违背了逻辑学在划分概念外延时所要求的子概念不相容的原则。总之,从学理上讲,这种蕴含层叠、交融的叙说,是缺乏严谨的科学性与逻辑性的。从某种意义上讲,什么都有也就意味着什么都没有,“泛说”也就等于“白说”。

从课程论的角度来考察,课程目标从本质上讲受制于课程性质;换言之,课程目标从根本上讲,其确立的理据根植于课程性质的阐释。因此,对语文课程终极目标即“语文素养”之外延的厘定,其逻辑起点需退回到对语文课程性质的认定上。

按官方文件,语文课程性质即“工具性与人文性的统一”。对此,目前学界非议颇多。本文无意去评论孰是谁非,这里想指出的是:如果从当下的话语平台或者说目前的阐释框架来看,无论是一味强调工具性抑或孤意张扬人文性,如此的做法,事实上犹如在做翘翘板式的运动。明智的做法,应是从长计议去审议、研讨两者该如何统一;或者来个“釜底抽薪”,像有的学者那样,重新来寻觅一个“分析框架”③。但无论怎样,在界定语文课程性质之际,有两点我们需点明:一是作为基础教育阶段语言类课程的语文课程与其他非语言类课程的区别;二是作为基础教育阶段母语教育的语文课程与同为语言类课程的外语课程的区别。如果基于这两点来考察,实际上也是现实情境中较为稳妥的做法,我们会发现:一方面,语文教育绝不像其他非语言类课程独钟情于“内容”范畴里的教育;另一方面,语文教育也绝不像同为语言类课程的外语课程偏执于“形式”范畴里的教育。也许还是钟启泉先生说得好:“语文学科就是从形式和内容两个侧面发展学生语言能力的、兼具‘形式训练与‘实质训练的一门综合性的基础学科。”④

马克思、恩格斯在《德意志意识形态》中指出:语言不但有自然代码的性质,而且有文化代码的性质;不但有鲜明的工具属性,而且有鲜明的人文属性。⑤也就是说,语言实际上具有双重性,它不仅具有工具性,还具有人文性,是工具性与人文性的统一。语文教育就是以语言及语言运用的教学为己任的,而语言本身兼有工具性与人文性的双重品格,因此,单从这一视角来看,把语文课程性质定位为“工具性与人文性的统一”,应该是可以接受的。只不过为了避免歧义,关于“工具性”和“人文性”我们确实应该重新寻觅另种说法,毕竟“语言是工具”是一种比喻的说法,在表述一门课程的基本属性之际依然采用比喻性的语词,确实有欠妥当。但不管怎样,“工具性与人文性的统一”其表达的“内涵”还是符合客观事理的。

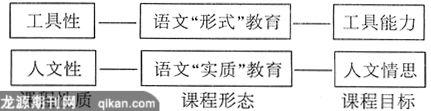

课程性质制约、决定课程目标,课程目标体现、呼应课程性质。因此,根据语文课程的性质,可以断定,语文课程目标应该蕴含两方面的内容,一为工具性教育目标,一为人文性教育目标。从根本上而言,工具性及工具性目标指向的是语文课程的“形式教育”,人文性及人文性目标指向的是语文课程的“实质教育”。从这一视角来看,语文“形式教育”与语文“实质教育”构成了语文教育两种基本的课程形态。综上可见,这里我们可以逻辑地离析出作为语文课程总目标的“语文素养”其内在的两个基本成分,它们分别对应着语文教育的两种基本课程形态,即指涉“形式教育”方面和指涉“实质教育”方面。

基于教育学意义上的“形式教育”,主要关涉的是智力、能力的历练,而“实质教育”则主要侧重的是思想、情意的获取。结合语文课程的实际情形,遵循上述逻辑理路,并参照当下学界常态的话语系统,这里,我们对“语文素养”之“形式教育”目标方面不妨予以“工具能力”来指称,而对“实质教育”目标方面不妨予以“人文情思”来指称。如此,从语文课程性质离析出的关于“语文素养”的两个基本成分也就得到了合法确认,即“语文素养”的构成实质上乃“工具能力”与“人文情思”的合并。

上述分析我们用一个图式来呈现:

“工具能力” 指涉的是个体运用语言文字的能力,体现着语文课程的工具性,表征着语文课程的“形式教育”。“人文情思”指涉的是个体对人、事、物的情意态度,体现着语文课程的人文性,表征着语文课程的“实质教育”。“工具能力”其价值指向为语言工具的实践与掌握,目的在于“丰富语言的积累,培养语感,发展思维,使他们具有适应实际需要的识字写字的能力、阅读能力、写作能力、口语交际能力”(新课程标准语)。“人文情思”其价值指向为精神家园的陶冶与培育,目的在于“提高学生的品德修养和审美情趣,使他们逐步形成良好的个性和健全的人格,促进德、智、体、美的和谐发展”(新课程标准语)。

最后需要指出的是,从基础教育课程比照的角度来看,语文课程的“形式教育”目标(即“工具能力”方面)构成了语文课程的特有目标,而“实质教育”目标(即“人文情思”方面)同其他课程特别是人文学科类课程目标在某些方面存有一定的共通性。换言之,若撇开“人文情思”中独属语文课程的一些质料,剩余的可能会与其他课程特别是人文学科类课程目标重叠,而形成所谓的课程间的“共同目标”。对这一现象有两点值得注意:一是“共同目标”是合乎逻辑的必然存在,其原由在于,基础教育阶段各门课程目标均服从、服务于教育学意义上的学校教育的总目标,各课程子目标(下位目标)对总目标(上位目标)的传承与表达乃天经地义,这其中共通成分的存在也就十分自然。二是“共同目标”也是“目标”,虽然语文课程有自身的“特有目标”,但这并不排斥其课程所应有的“共同目标”。只不过语文课程的一些“共同目标”在传承与表达基础教育课程总目标的某些方面,要表露得更加丰盈与明显些。

————————

注释:

①②《全日制义务教育语文课程标准(实验稿)解读》,湖北教育出版社2002年版,第35页。

③王荣生:《语文科课程论基础》,上海教育出版社2005年版。

④钟启泉:《中外母语教材比较丛书·序》,江苏教育出版社2000年版。

⑤王文彦、蔡明:《语文课程与教学论》,高等教育出版社2006年版,第61页。

[作者通联:江苏宿迁学院教育系]