从课标到课堂:小学道德与法治政治认同素养的培养

[摘要] 政治认同作为道德与法治课程核心素养之一,不仅对其他核心素养具有引领作用,还关系到学生个人的素质发展、学校的意识形态工作、社会的和谐稳定。以五年级下册第三单元“百年追梦 复兴中华”的教学为例,在实践中总结出“课程标准生本化,实现标准转化;任务框架学程化,实现标准落地;学业评价动态化,实现标准创生”等一系列策略,以期优化小学道德与法治教学,培养学生的政治认同素养。

[关键词] 小学道德与法治;核心素养;政治认同;生活化

小学道德与法治核心素养中,政治认同是非常重要的一环。《义务教育道德与法治课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)指出,政治认同是指具备热爱伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的情感,以及为中华民族伟大复兴而奋斗的志向,能够自觉践行和弘扬社会主义核心价值观。政治认同素养主要表现为政治方向、价值取向和家国情怀。在小学道德与法治课程中培养学生的政治认同核心素养,就是要引导学生形成对以中国共产党领导为中国特色社会主义最本质特征的心理归属感。

五年级下册第三单元“百年追梦 复兴中华”以中国共产党的百年奋斗历程为着力点,展现了在中国共产党的领导下,中国人民实现了从站起来到富起来再到强起来的伟大发展历程,激励学生坚持正确的政治方向,争做社会主义现代化建设的主力军。在信息来源多元化、接收方式碎片化的新时代,小学生的心智和人格仍然处于发展阶段,思想观念仍处于萌芽阶段,自主意识相对薄弱。如何引导学生从厚重的历史学习中领悟历史内涵,如何实现学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行,笔者在教学中进行了一系列尝试。

一、标准转化:课程标准生本化

对于任何学段、任何学科的教学而言,学习内容的要求是否能够落实,核心素养发展目标是否能够达成,要看教师是否准确把握新课标的理念与内涵。

1.前端分析,确定单元核心

单元目标是教学的灵魂,具有总领全局的作用。目标的确立首先要找准核心点。指向核心素养的教学,应当创造真实的问题解决环境,为学生提供解决问题所需的知识体系和相应的方法。对新课标和教材有整体把握后,根据教材的单元内容,对接核心素养发展目标,把单元目标与核心素养、新课标理念关联起来,从而确立本单元的核心概念。

道德与法治课程中的中国近现代史教学是以培养学生道德素养、促进学生的社会性发展为宗旨的。“百年追梦 复兴中华”这一单元的六篇课文,以时间为脉络,以精神为核心,以史实明线与精神暗线“双线并行”的方式来呈现,凸显了以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。通过学习教材中“辛亥革命”“红军长征”“抗美援朝”“改革开放”等中国发展进程中的重大事件、伟大人物,感悟其中蕴含的革命精神、爱国精神、民族精神,这不仅是本单元教学的落脚点,还是学生政治认同素养培养的关键。

2.剖析经验,确定教学目标

道德与法治学科的课时、单元教学目标在逻辑上应该从想要达到的学习结果导出,落实到“学生学完这个单元后,能获得什么样的学习成果、形成何种素养”。因此,教师在确定教学目标的过程中,首先要做的就是用生活价值来校准单元目标,根据学生的学习起点和生活经验,确定本单元中需要重点培养的核心素养。

对于这些历史故事、伟大成就,学生通过日常的教材学习、书籍阅读、影视观看、调查访问等,已经有了一些零散的了解,但是处于新时代的他们对这些事件的历史意义和影响了解不多、不全面,甚至不感兴趣,难以产生精神共鸣,而对爱国情怀、政治认同等核心素养更是无从谈起了。教师只有把握学生的发展起点与发展需求,才能增强教学目标的针对性和适切性,使教学目标的设计真正服务于学生核心素养的培养。

二、标准落地:任务框架学程化

素养导向下的历史主题课堂需要将众多的历史知识与事件情境化,将平面的知识立体化、场景化,从而引导学生在思考、讨论、交流中强化理解认同。为了防止这些学习任务的分割化、碎片化、孤立化,教师在设计时可以将学习进程的认知进阶和达成程度作为学习任务的主旋律。

1.连贯性情境,激发“我”的经验体悟

核心素养的培养无法通过对陈述性知识的机械记忆而实现,只有在真实、多样、综合化、结构化的情境中,素养才能得以真正形成。同时,为了让课堂更具整体性,也为了更大程度上帮助学生建构学习经验,教师需要创设连贯性情境,将学生的学习置于实际情境中,开展“情境化→去情境化→再情境化”的有效教学。

以“保家卫国 独立自主”一课为例,教师从学生们熟悉的电影《长津湖》聊起,设计“光影长廊”活动。一观影片,出示金日成的亲笔求援信,教师把真实的问题抛在学生们面前,激发他们的学习动机。二观影片,帮助学生学习了解“新中国百废待兴、国际地位不高、外交力量薄弱”等知识,并建立所学知识与自身经验间的联系,从而意识到抗美援朝的重要意义,感受革命先辈们的伟大和中华民族的自强不息。三观影片,创设“致敬最可爱的人”真实的任务情境,让学生读一读抗美援朝英雄人物事迹,看一看英雄人物的光辉形象,写一写致敬志愿军的话语,指向知识的迁移和具体运用。如此一来,学生们在“光影长廊”里一起看电影、评电影、拍电影,通过电影画面回顾历史,深刻感受到在中国共产党的领导下,中华儿女舍家为国、不怕牺牲的大无畏精神,认识到我们屹立于世界东方,正在谱写中华民族新篇章。

这样,用一个大的情境贯穿课堂始终,在环环相扣的情境中走近历史,通过一个个小情境拉近他们与陌生知识的距离,获得新知,涵养精神,从而提高学生课堂上的参与度,培养学生的理解能力和应用能力。

2.生活化链接,激发“我”的思维体验

道德学习只有对接学生生活,才能真正内化于心、外化于行。宏大的历史叙事和学生的生活经验往往存在着较大的落差。正因如此,教师在教学中要寻找历史与生活的交汇点,落脚于历史在生活中留下的各种形式的印记,为学生搭建由生活通往历史的桥梁。

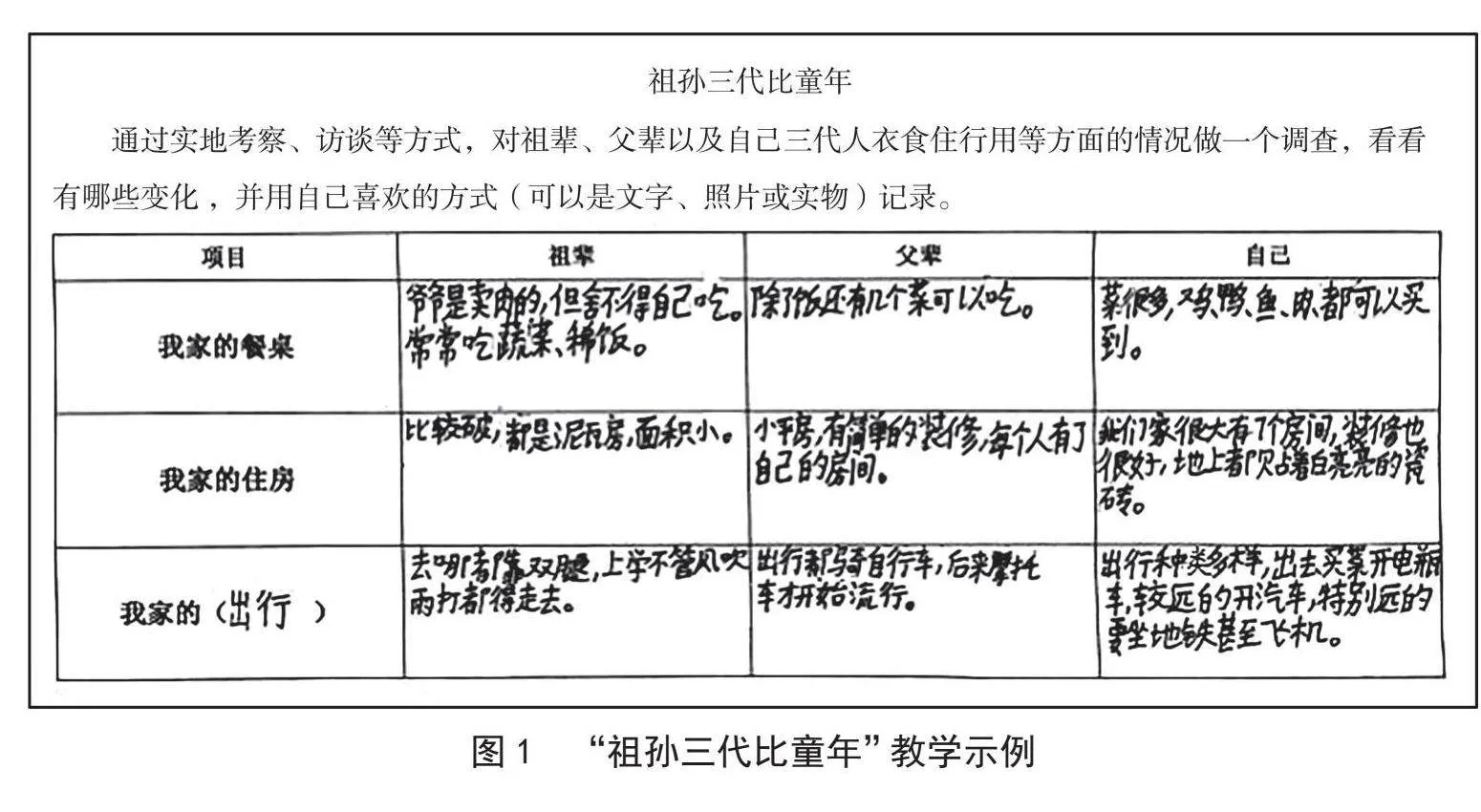

首先,对话过往生活,反刍史料价值。如在“祖孙三代比童年”这一教学环节中,教师秉承生活化理念,对教材中所提供的表格进行调整,设计了“衣食住行用”五个项目,为学生提供全方位视角去自主调查、发现、反省,助力学生激活已有的生活经验(见图1)。

一个简单的访谈调查过程,就是学生们不断回顾与思考祖父辈过去生活的过程。学生在与自己当下生活的对比中,深刻感受到改革开放带给我们的巨大变化。最后的“我的发现”“我的感受”一栏,使学生的感受得到具象化呈现,在关联过去生活中初步建立起改革开放与“我”的联系。

其次,对话当下生活,触摸时代脉搏。道德教育要以学生的真实生活为基础,只有对接社会,寻找到历史与学生当下生活的交汇点,才能激发学生的学习欲望,从而获得真认知,升华真情感,生成真行动。以本单元“富起来到强起来”一课的教学为例,通过看图片、听歌谣、猜收入、看视频,引导学生了解小岗村改革创新带来大变样后,组织学生说一说家乡“奉化滕头”的新农村面貌。滕头村是学生们熟悉的,是正在发生着的生活,因此他们有话可说,有情可诉;也就是在这样看似简单的交流分享中,学生们真正感受到小岗村改革对全国农村发展带来的影响,体会到广大一线建设者们无畏和奉献的精神。

最后,对话未来生活,促发传承自觉。道德与法治教学的落点在于未来,在于引导学生懂得如何面对将来。以本单元“众志成城”一课的教学为例,在“解读一组浮雕”环节中,让学生与浮雕“对话”,说一说背后的故事,充分感受每一位中华儿女都有保家卫国的责任和使命。通过真切的活动,学生将历史知识、理论变成真正被充分理解的、属于自己的知识和力量,从而形成坚定的政治认同和强烈的民族自豪感,推动了革命精神的自觉传承。

这样的自主学习,其实就是“实践→认识→再实践→再认识”的过程。一次次对话历史,其实就是一次次对话自己的未来。

三、标准创生:学业评价动态化

1.基于学习起点设计评价

“教—学—评”一致性明确了教学评价不再是教学过程的末端,而是贯穿教学始终,不仅对教学目标的确定起参考作用,也对教学效果起验证作用。教师在设定教学目标时要有融入评价的意识。例如,“富起来到强起来”一课教学目标的设计中,融入具有很强生活实践元素的“祖孙三代比童年”微调查。再如,“保家卫国 独立自主”一课,在课前预学环节布置“搜集新中国成立后其他的外交故事”的学习任务。上述这些都是对学生学习态度的一个评价点。我们说学习目标有导学、导教、导评的功能,只有将课前调查作为“教—学—评”一体化设计的起点,综合学生的已学知识、已有生活经验和已具备能力,才能为精准确定教学目标、合理设计相应的评价标准打好基础。

2.聚焦问题解决深化评价

灵动的课堂往往取决于教师是否能够催生、发现、研判、处理学习信息,是否充分观照学习信息与目标之间的吻合度。教师要在课堂上全程关注学生的动态学习,以学生的真实生活为基础,突出问题导向,积极引导学生发现问题、分析问题、解决问题,提升道德理解力和判断力。以“众志成城”一课“致敬英雄,永续精神”这一环节为例,教师引导学生读英雄故事,看感人事迹,写致敬话语,促使每个组员都参与到讨论过程中。在交流分享过程中,教师聚焦爱国华侨陈嘉庚的故事,提出“为什么在自己企业很不景气的情况下,陈嘉庚仍然坚持支援祖国抗日呢”这个驱动性问题,从而引导学生二读陈嘉庚的故事,在真实情境下用所学知识解决问题。学生在一次次记录和表达中实现了学习可视化,凸显了学习的主体地位。“正如你所说的,陈嘉庚心里想的是天下兴亡,匹夫有责”“千千万万像陈嘉庚一样的爱国华人,他们虽身在国外,但仍心系祖国,为民族生存和国家独立做出了重要贡献”……一句句深情到位的点评,不断调动着学生参与课堂会话的积极情绪,呈现出智慧而高效的生命课堂。

[参考文献]

[1]张华.论核心素养的内涵[J].全球教育展望,2016,45(04):10-24.

[2]崔允漷.学科核心素养呼唤大单元教学设计[J].上海教育科研,2019(04):1.

[3]司徒敏.“教—学—评”一体化单元设计的“奖杯”模型及其运用——以小学科学“发光礼物”单元设计为例[J].基础教育课程,2023(09):18-25.