共享共担——公共图书馆转型构建PPP模式研究

摘 要:在数字化背景下,PPP模式成为公共图书馆新的供给模式。面对“十四五”时期资金不足和服务效率低等问题,PPP模式通过政府与社会资本合作,缓解财政压力,提高建设与运营效率。文章探讨了PPP模式在公共图书馆建设中的应用及优化,分析了传统模式与PPP模式各自的优势和劣势,并提出优化措施,如扩大项目规模、创新服务模式、健全法规、引入多样化合作模式和加强沟通协作,以期促进公共文化服务的全面提升和均衡发展。

关键词:PPP模式;公共图书馆;公共服务

中图分类号:G258. 2 文献标识码:A 文章编号:1003-1588(2025)01-0047-03

1 PPP模式的背景与应用

“十四五”时期,我国公共文化建设将继续推动公共图书馆免费开放与数字化发展,发展智慧图书馆,扩大优质服务覆盖面。公共图书馆不仅提供书籍借阅服务,还通过文化教育提升公民素养,而传统财政支持和服务模式难以满足读者的新需求,资金不足和服务效率低等问题凸显。引入PPP模式可优化资源配置,解决资金和效率问题,实现资源效益最大化[1]。截至2023年年底,全国有公共图书馆3,309家,总流通人次达112,668万。目前,我国公共图书馆PPP模式的应用模式多种多样,包括合作建设模式、统一完善合作模式、特定项目合作及服务外包等,如:公办民助类的地铁图书馆、佛山市联合图书馆的智能图书馆等,民办公助类的广州市社区图书馆、合肥市保罗的口袋书店等。以江阴市图书馆实施的“三味书咖”全民阅读项目为例,其成功之处在于实现了政府、图书馆、企业和读者之间的四方共赢。通过PPP合作模式,政府能够利用社会力量提供图书馆服务,企业则获得了宣传品牌、扩大影响力的机会,而读者也因此能享受到更加便捷、优质的阅读体验[2],为公共图书馆构建了新型的服务体系和运作机制,展示了PPP模式在推动公共文化服务发展中的价值。

2 公共图书馆PPP模式构建的可行性分析

公共图书馆PPP模式构建的核心理念是公私伙伴关系(Public-Private Partnership),即政府与私营部门合作,共同提供公共服务和基础设施,旨在通过引入市场机制提高效率、创新服务并吸引更多投资[3]。

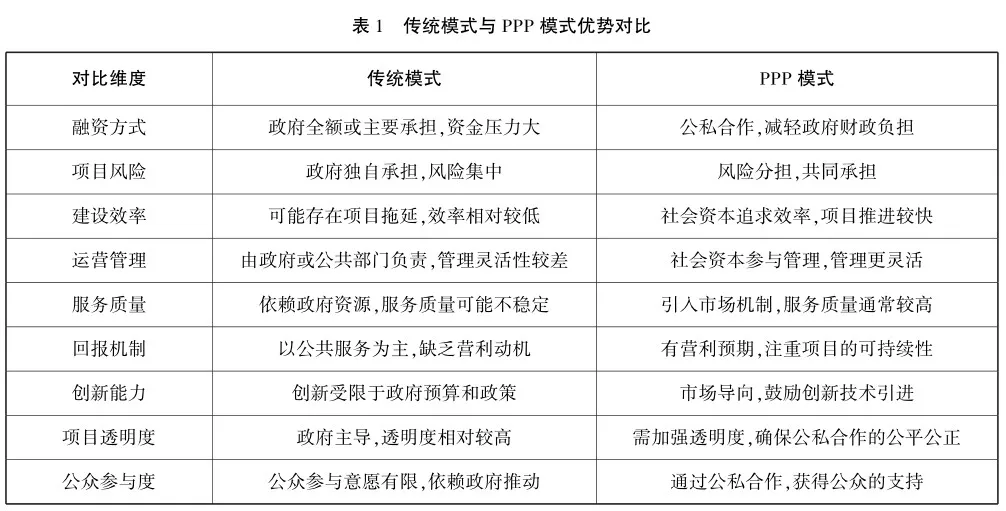

PPP模式在图书馆的应用不仅能提供资金支持,还能促进设备购置、设施升级和服务扩展,通过竞争激励私营企业提升服务质量和创新,但需识别财务与运营风险。特许权契约明确了政府的角色,确保其既是监督者又是参与者,建立长期合作关系。相比传统模式,PPP模式为公众带来更多收益,并在信息资源开发、社会参与和文化遗产保护方面实现社会效益的最大化,合理设计和执行该模式有助于满足公众需求并确保项目的经济可持续性。与传统模式相比,PPP模式在融资、风险管理、建设效率、运营管理、服务质量、回报机制、创新能力、项目透明度和公众参与度等方面优势明显,见下页表1。

3 共享共担:公共图书馆PPP模式的优化措施

3. 1 扩大项目规模与优化营利模式

3. 1. 1 共享资源整合,提高合作效益。公共图书馆PPP项目因规模有限和营利模式单一,难以吸引社会资本。为提升吸引力,公共图书馆应通过资源整合,与周边商业设施、社区文化中心进行联合开发,形成兼具文化与商业价值的综合体。这类商业收入可弥补运营资金不足,扩大服务范围,实现共赢。区域化整合多个图书馆项目也能产生规模效应,如:将市县级图书馆的建设项目进行统一招标,实现资源的共享和效益的共担,扩大项目规模,优化营利模式。

3. 1. 2 拓展服务模式,共担发展责任。为推动PPP模式的创新发展,公共图书馆应引入更多创新服务和激励机制,促进社会资本与公共文化的深度融合。单一服务难以满足公众需求,公共图书馆需增加数字化服务、文化创意活动等多元服务,提升营利能力。同时,公共图书馆应通过激励机制鼓励社会资本在PPP项目中进行创新,如:通过设立文化创新奖,对在图书馆运营中表现突出的企业给予表彰和资金支持,激发企业的创新活力,提升公共图书馆的服务质量,实现社会与企业的共同发展。

3. 2 推动公共文化领域法律法规的制定

3. 2. 1 健全法律体系,保障共享共担。为推进公共图书馆PPP模式,我国需要完善法律保障,制定专门法规为合作提供明确依据。我国要借鉴国际经验,明确权责分配、风险共担和收益分配方式,确保各方利益平衡和项目稳定。在制定法律法规时,政府应广泛征求意见,确保法律的科学性和可操作性,并有效明确三方责任,规避引入PPP模式可能引发的风险。政府要邀请公共文化服务专家、法律学者和社会资本代表参与立法讨论,确保法律条文能够有效保护各方权益,实现公共图书馆的长期发展[4]。

3. 2. 2 强化监督管理,确保效益共享。政府应设立专门的监管机构,对项目的资金使用、运营管理和服务质量进行全面监督。法国在公共文化PPP项目中设立了独立审计机构,负责项目全过程的资金和运营监督,提升了项目的透明度和公信力。我国政府应建立定期的绩效评估机制,根据项目的不同阶段设立明确的评估指标,根据评估结果及时调整合作机制。严格的评估机制确保了公共图书馆项目的高效运行,保障合作双方的共同权益。

3. 3 引入多样化的合作模式

3. 3. 1 创新合作模式,共享多元成果。在公共图书馆PPP模式的应用中,单一的合作模式难以满足不同项目的多样化需求。引入多样化的合作模式,如BOOT(建设—拥有—运营—移交)和BOO(建设—拥有—运营)模式能适应不同类型的图书馆项目,为合作各方提供更大的灵活性。BOO模式是由企业负责图书馆的建设与运营,政府则提供政策支持,提升图书馆的服务质量,促进社会资本的积极参与,实现了各方的效益共享[5]。在BOOT模式下,政府将图书馆的建设、拥有和运营全权交给私人企业,释放了公共资金,提升了服务质量,吸引了社会资本积极参与。各方在此过程中共享效益,最终实现资源的优化配置和社会效益的最大化。

3. 3. 2 因地制宜,推动效益共担。不同地区和类型公共图书馆的项目需求和运营环境各异,因此需要灵活调整合作模式。对于资金需求较大的新建图书馆项目宜采用BOOT模式,确保项目的长期可持续性;对于已建成的图书馆运营项目可以选择TOT(移交—运营—移交)模式,充分利用现有资源提高项目的运营效率。

3. 4 加强政府与企业的沟通与协作

3. 4. 1 深化沟通合作,构建共赢机制。在新的市场环境下,深化内部沟通与外部合作至关重要,通过建立基于信任和共同目标的共赢机制,可打破合作壁垒,实现资源的优化配置。在公共图书馆PPP项目中,政府与企业定期召开项目协调会议,确保目标一致,减少摩擦,推动项目顺利实施,并增强合作信心。同时,政府应尊重社会资本的利益诉求,设立企业咨询委员会保障企业在决策中的发言权,提升其参与积极性,确保合作的公平公正。

3. 4. 2 鼓励广泛参与,共享文化成果。政府应采取多种激励措施,鼓励社会资本的广泛参与,如设立文化发展基金、提供融资支持等,可以为社会资本参与公共文化建设提供更便利的条件。同时,政府还应通过举办文化论坛、开展行业交流等活动,提高社会资本对公共文化项目的兴趣,拓宽社会资本的参与渠道。

3. 5 加大对PPP模式的宣传力度

3. 5. 1 强化政策宣传,推动项目普及。政府应加大对PPP模式相关政策的宣传力度,通过多种形式和渠道向社会资本和公众普及PPP模式的优势与运作方式,通过新闻报道、政策解读、专题讲座等方式提升社会各界对PPP模式的理解和接受度,推动更多公共文化项目采用PPP模式进行建设和运营。宣传活动增强了社会资本对PPP模式的信心,提升了公众对公共文化项目的认知度,促进了PPP模式在公共图书馆的普及。

3. 5. 2 吸引公众参与,共享文化资源。公众是公共图书馆服务的主要受益者,其对PPP项目的认知和参与至关重要。政府和公共图书馆应通过开放日、社会调研等活动提升公众认知度,并鼓励公众参与运营与管理,收集其反馈意见并进行改进,提高公共图书馆的服务能力。

4 结语

PPP模式丰富了公共文化服务的内涵与外延,推动了从“政府单独提供”到“多方协同提供”的深刻转型,在“十四五”期间为我国公共文化建设注入了新的动能,使资源配置更加多元化。PPP模式的引入标志着公共文化服务进入更加开放的新时代,为社会各界共同参与公共文化建设创造了广阔空间,打破了以往的资源瓶颈,助力我国公共文化事业迈向新阶段。

参考文献:

[1] 邝孔强.“十四五”时期公共图书馆力求转型的发展思考[J].河南图书馆学刊,2023(6):58-61.

[2] 姜丽宁.基于PPP模式的公共图书馆读者服务优化研究[J].河南图书馆学刊,2023(3):43-45.

[3] 李英珍.国外图书馆政府与社会资本合作(PPP)模式的发展及启示[J].图书馆工作与研究,2019(9):22-28,128.

[4] 金武刚.跨界VS越界:新时代公共图书馆社会化发展定位、边界与突破[J].图书馆杂志,2019(5):4-12.

[5] 王丽.基于PPP模式的图书馆创客空间研究[J].河南图书馆学刊,2019(9):63-64,73.

(编校:周雪芹)