应用批判的方法形成实验创新思路 促进生物概念教学

摘" 要:教材中的部分简单实验易开展,但有的实验在帮助学生构建概念的作用方面略显不足。以制作铸型标本创新羊肺观察实验为例,通过对原有实验的批判,形成实验创新思路,使实验更有效地服务概念的构建,促进生物概念教学。研讨批判形成实验创新思路的基本途径。

关键词:批判;生物学;铸型标本;实验创新;哺乳动物的肺;羊肺

文章编号:1671-489X(2025)01-0-06

DOI:10.3969/j.issn.1671-489X.2025.01.

0" 引言

实验创新必须突发奇想或灵机一动?有没有一种方法,可以让实验创新变得顺理成章、有章可循?课内实验一般明确地被安排在各章节之中,服务该章节的概念教学。然而有些实验现象,特别是供试生物材料被摘除于躯体之外,或是失去生理功能后,给学生呈现的现象,不但不足以帮助学生理解其背后的科学规律,反而徒增学生的认知冲突。《生物学》(京版教材)七年级下册中“观察哺乳动物的肺”的实验简单易行,但是学生面对眼前用镊子可以触碰的肺块,难免会产生吸入大量气体与致密的肺块之间的认知冲突。此实验紧密配合章节内容的教学,应用批判的方法予以分析,很容易找到其不足的原因,并加以创新,可以使创新后的实验更有效地服务相应概念的构建。

1" 批判的界定

复旦大学马克思主义研究院原院长吴晓明用八个字概括了批判最原初和最基本的含义:澄清前提,划定界限。所谓批判,所谓批判的工作,首先是这样两个含义:“某个事物,某种理论,它的前提是什么?它的限度在哪里?”[1]

2" 教材原学习活动分析

《生物学》(京版教材)七年级下册第六章“生物的呼吸”第一节“人的呼吸”中的“学习活动”板块(教材第32~33页),安排了一个题目为“观察哺乳动物的肺”的观察实验[2]。该实验设计如下。

【实验题目】观察哺乳动物的肺。

【目的要求】认识肺的形状和颜色,描述肺组织块的特点。

【材料器具】哺乳动物(牛或羊)新鲜的肺;放大镜,解剖盘,解剖剪,镊子,小烧杯;清水。

【方法步骤】

1)教师演示,观察完整的肺,学生描述并记录肺的形状、颜色以及左右肺各分成几叶。

2)教师将肺剪成若干小块。

3)学生两人一组,取一块肺组织,放入盛有清水的小烧杯中。

4)用镊子触探一下肺组织,感觉一下肺组织块的弹性。

5)用放大镜找一找支气管和小血管。

【讨论】

1)肺组织块为什么会浮在水面上?

2)肺具有多级分支的气管、丰富的毛细血管以及很好的弹性,这对呼吸有什么意义?

该实验充分贴合初一学生的学情,充分面向全体学生,让学生可以充分地达成实验目标。

然而,此观察实验存在两方面的观察困难和认知冲突:1)学生看到、触碰到的是肉眼观察下的宏观的肺块,但是,实现肺的气体交换功能的是肺的微观结构;2)学生亲身体验的吸入和呼出的气体量很大,特别是同册书第36~37页“学习活动”板块,用气球测定肺活量的过程中,学生可以亲眼看到呼出气体的量非常大,但是,即便用放大镜观察肺块,观察到的肺依然是致密的,学生难以想象肺块与肺是如何容纳气体的。

3" 应用批判的方法分析“观察哺乳动物的" "肺”实验

3.1" 实验的批判分析

3.1.1" 澄清前提

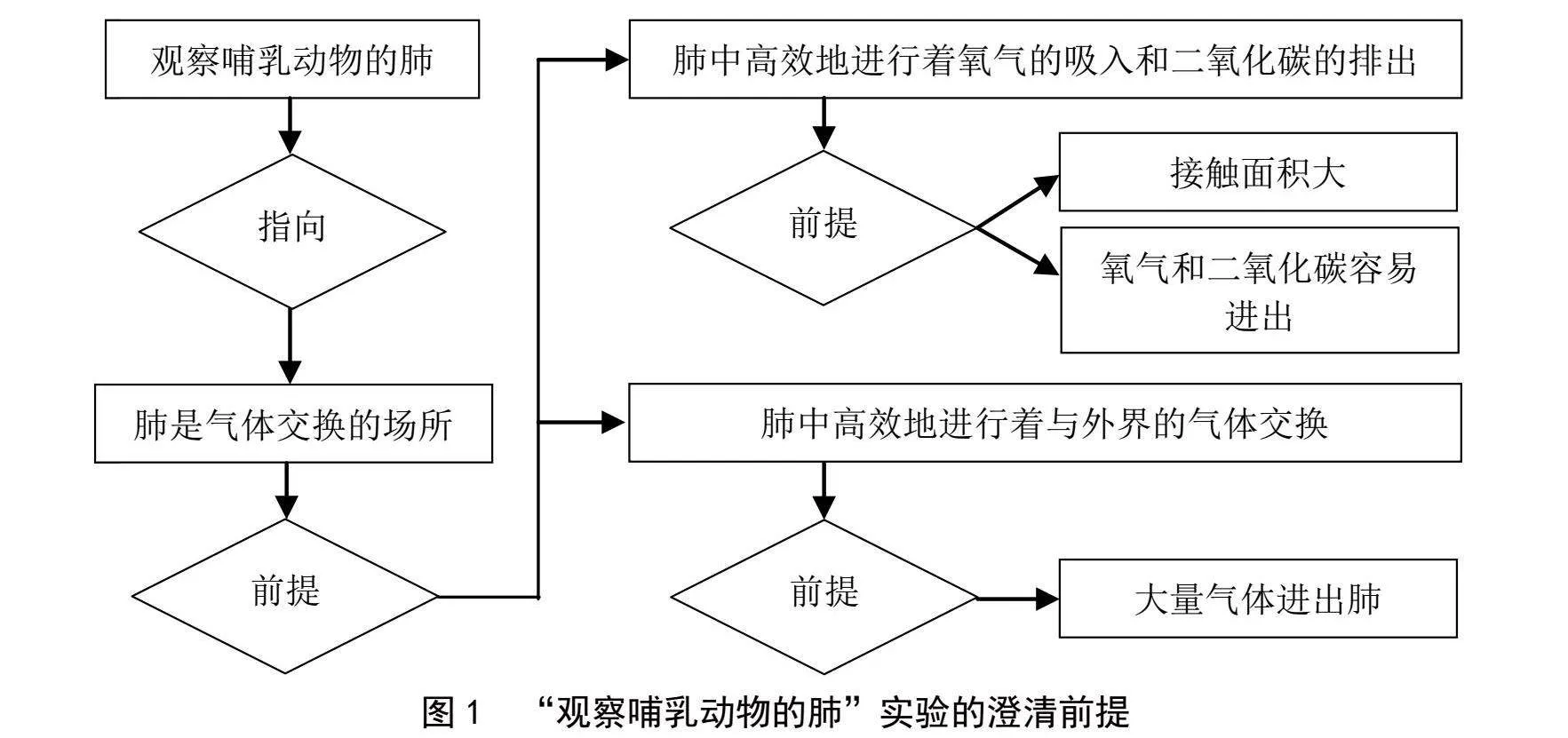

“观察哺乳动物的肺”这一实验主要为了让学生构建“肺是气体交换的场所”的概念。构建“肺是气体交换的场所”的概念是“观察哺乳动物的肺”这一实验的前提。康德是批判哲学的开创者[1],他说,科学性的理性概念包含着整体的目的和形式[3]。从目的的角度分析,“肺是气体交换的场所”指的是两方面:1)肺中高效地进行着氧气的吸入和二氧化碳的排出;2)肺中高效地进行着与外界的气体交换。可以进一步澄清的是:“接触面积大、氧气和二氧化碳容易进出”是“肺高效地进行着氧气进入体内并排出二氧化碳”的前提;“大量气体进出肺(进行肺通气)”是“肺高效地进行着与外界的气体交换”的前提。因此,“观察哺乳动物的肺”实验在实验内容设计上应尽可能指向三点生理或结构特征:1)接触面积大;2)氧气和二氧化碳容易进出;3)大量气体进出肺(进行肺通气)。此三点是“观察哺乳动物的肺”实验的澄清前提,相互关系点如图1所示。

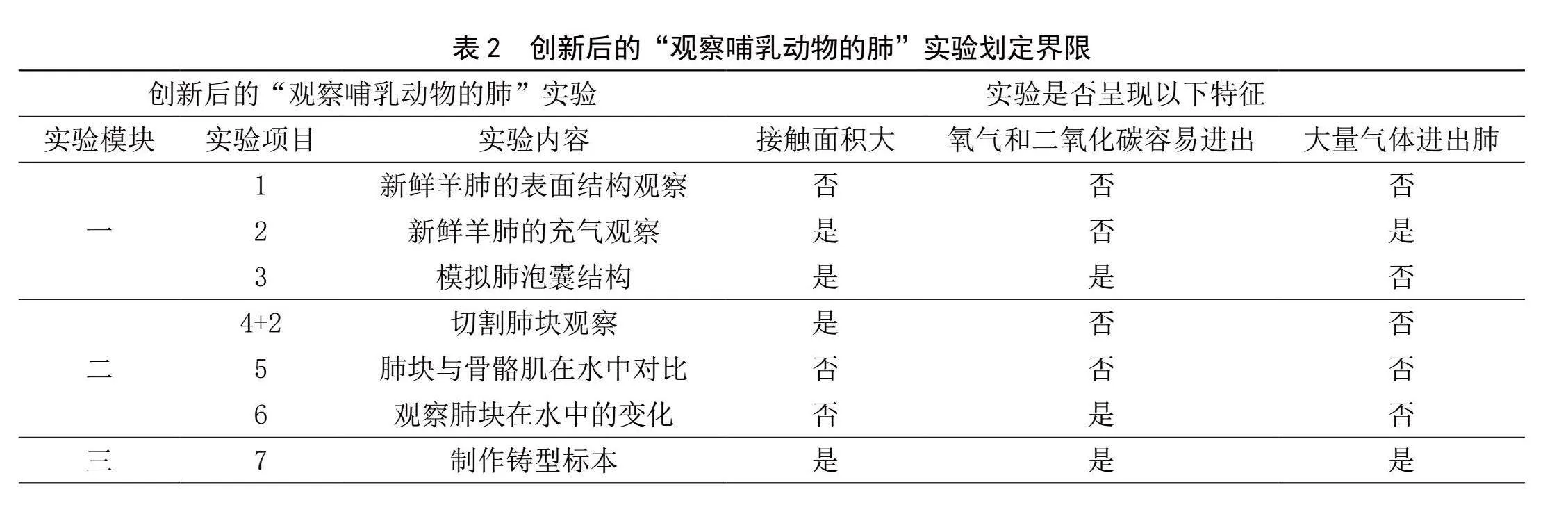

3.1.2" 划定界限

将本实验应尽可能指向的三点生理或结构特征与教材中的实验方法步骤进行对比分析,见表1。比较教材原实验步骤,发现只有步骤5“用放大镜找一找支气管和小血管”能呈现肺特征(接触面积大),但在这个步骤,不同学生之间可能产生分歧:有的学生可能联想到“一小块肺内可以发现支气管,那么整个肺支气管的总量会很大”;有的学生借助放大镜看到肺块内支气管很稀疏,进而认为“肺里面的支气管很少”。

3.2" 应用批判的方法对实验进行创新分析

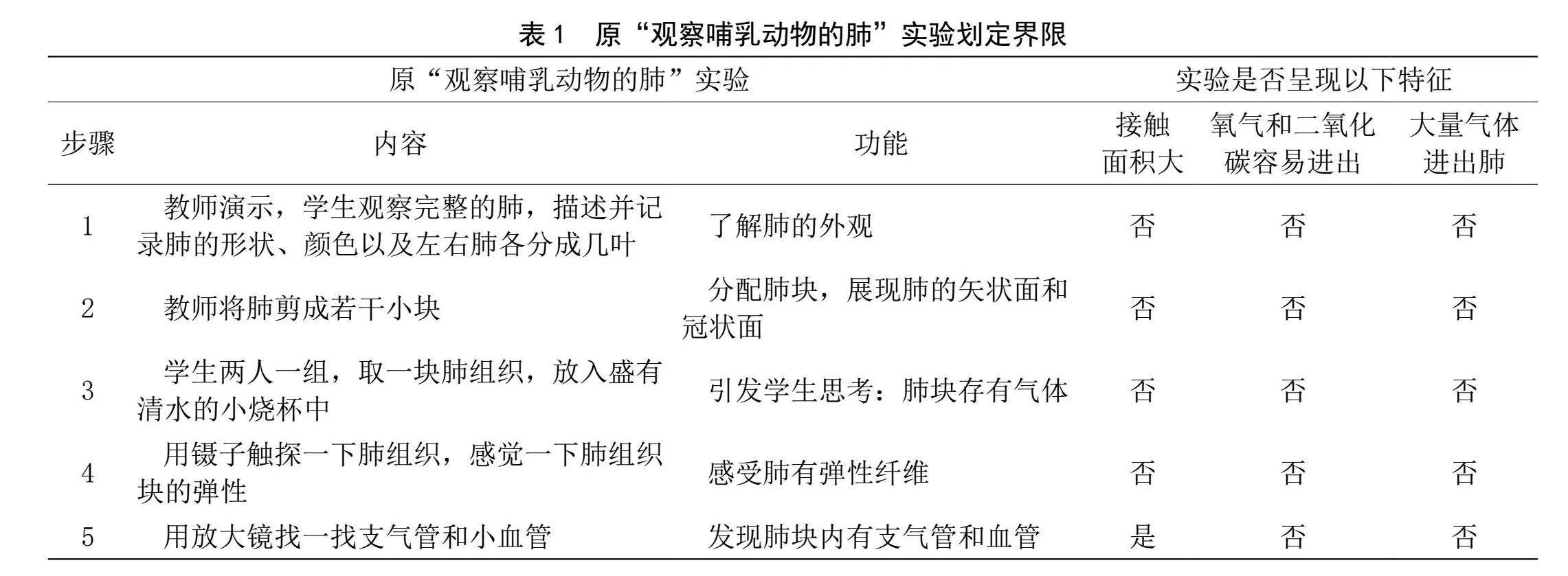

通过对教材原实验进行澄清前提和划定界限得出,使实验步骤能够呈现三点生理或结构特征是本实验创新的基本思路。这三点生理或结构特征分别是接触面积大、氧气和二氧化碳容易进出、大量气体进出肺。

3.2.1" 接触面积大的创新思路

对“接触面积大”继续澄清前提,可以发现两个适用范围。1)气体与膜(肺泡膜)的接触面积大。这就需要设计一个可以呈现大量气体与膜接触的实验操作,可以向肺内充气,创新出“新鲜羊肺的充气观察”实验项目。2)气体与膜(肺泡膜)接触的结构单位数量多。这就需要设计一个可以呈现大量该结构单位的实验操作,可以创新设计“制作铸型标本”实验项目,以呈现支气管越分越细、越分越多的状态。

在这两个实验项目中衔接一个“切割肺块观察”的项目。学生在“新鲜羊肺的充气观察”实验项目中直观地看到肺容纳大量气体,但是在“切割肺块观察”实验项目中却找不到肺泡。只有进一步呈现肺泡微小、数量多的特征,学生才可以推导出肺的总表面积大的结构特征。

3.2.2" 氧气和二氧化碳容易进出的创新思路

对“氧气和二氧化碳容易进出”继续澄清前提,可以发现两个适用范围。1)血液与肺泡气体交换时,氧气和二氧化碳穿越的障碍少(肺泡壁薄)。这就需要设计一个可以呈现肺泡壁极薄的实验操作,可以让学生制作模型,创新设计“模拟肺泡囊结构”实验项目。同时,将教材原学习活动中的“一块肺组织,放入盛有清水的小烧杯中”环节拓展为“肺块与骨骼肌在水中对比”,充分呈现肺内留存一定气体的小结构。2)肺泡与毛细血管毗邻、肺泡外毛细血管丰富。这就需要设计一个可以呈现肺内丰富毛细血管的实验操作,可以观察新鲜羊肺肺块渗出的血液,间接地推测出肺内有丰富的毛细血管,设计一个“观察肺块在水中的变化”的实验项目。

3.2.3" 大量气体进出肺的创新思路

对“大量气体进出肺”继续澄清前提,可以发现两个适用范围。1)肺内可以容纳大量气体。这就需要设计一个可以呈现大量的气体进到肺内的实验操作,可以依然采用“新鲜羊肺的充气观察”的创新实验项目。2)肺内有容纳大量气体的结构,可以依然采用“制作铸型标本”的创新实验项目。

3.3" 批判分析后的创新梳理

围绕本实验应尽可能指向的三点生理或结构特征进行创新。本节课的实验教学内容包含三个实验模块,细分为七个实验项目。

实验模块一:新鲜羊肺的充气观察实验,目的是了解肺容纳气体的结构原理,进一步归纳出肺泡位于支气管的分支(肺泡管)末端、肺泡数量多的结论。

实验模块二:切割肺块与骨骼肌对比实验,目的是确认肺泡微小数量多、肺内容纳气体、肺内有丰富的毛细血管。

实验模块三:制作新鲜羊肺的铸型标本的观察实验,目的是直观地了解肺内支气管的分布结构,增强学生对肺内部结构的理解,发展学生结构与功能相适应的生命观念。

创新后的“观察哺乳动物的肺”实验与本实验应尽可能指向的三点生理或结构特征分析如表2所示。

3.4" 创新与拓展后的实验原理

本节课的实验原理为离体的新鲜羊肺保持着适宜肺通气和气体交换的结构特征,可以通过充气观察、解剖对比观察、制作铸型标本观察发现肺适宜气体交换的结构特征。

4" 实验教学过程

4.1" 实验材料和器具

供试生物材料:新鲜的羊肺、新鲜的羊骨骼肌。

用具和其他材料:解剖盘、解剖剪、镊子、三脚架、烧杯、塑料打气筒、双筒胶枪、一次性PE手套(全程佩戴)、丁腈手套(全程佩戴)、塑料管、气球、环氧填缝剂。其中,环氧填缝剂是家庭装修时填补瓷砖缝隙的装修材料,灌入肺气管和支气管后12 h会固化,固化后韧性高、不挥发、不溶解、耐油耐水、无毒害,可以作为制作长期观察的铸型标本的原材料。

4.2" 新鲜羊肺的充气观察实验

4.2.1" 新鲜羊肺表面结构观察

取气管完好的新鲜羊肺,按从整体到局部的顺序观察气管与肺。沿着气管找到支气管,看清支气管入肺的位置,观察肺的表面(披浆膜,光滑湿润),数清左右两肺的肺叶。寻找入肺的血管口。

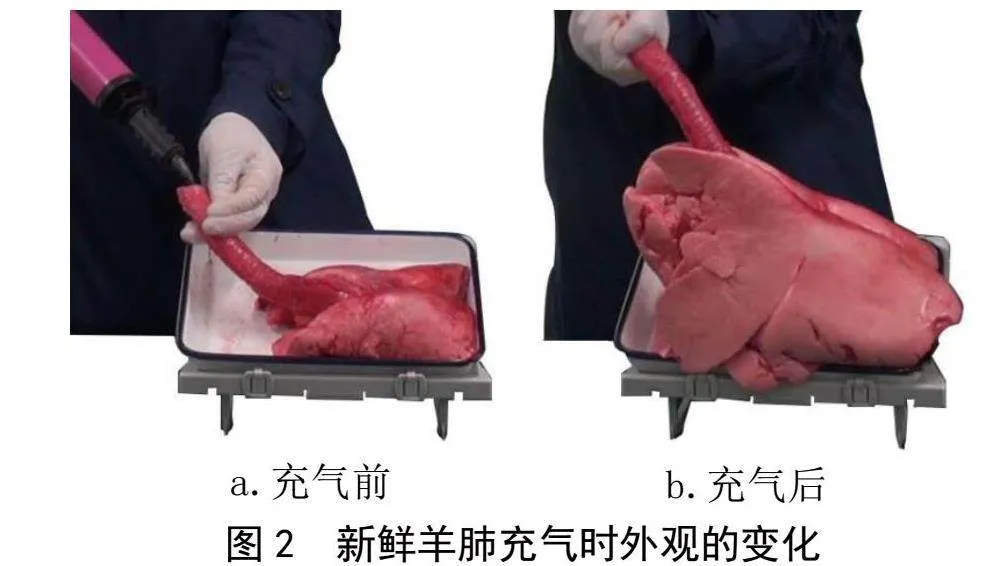

4.2.2" 新鲜羊肺的充气观察实验

用塑料打气筒对准气管开口向气管内打气,演示气体进入肺的过程,并观察肺的变化,如图2所示。随后观察气体有无从与肺相通的血管开口处排出。引导学生分析:是较粗的支气管在里面将肺撑大,还是支气管的分支(肺泡管)末端也充分地容纳了气体?学生通过现象认识到整个肺都在容纳气体,说明支气管的分支(肺泡管)末端也充分地容纳了气体。

4.2.3" 模拟肺泡囊结构

连接塑料管和气球,制作示意模型。向塑料管吹气模拟细支气管容纳气体的状态和变化。解释支气管的分支(肺泡管)末端也有类似这个(气球)示意模型的囊泡状结构,并向学生讲解每个肺泡囊约由17个肺泡组成,引入肺泡的概念[4]。

4.3" 切割肺块与骨骼肌对比实验

4.3.1" 切割肺块观察

1)切割肺块观察环节的引入逻辑。根据新鲜羊肺的充气观察实验和模拟肺泡囊结构两个实验环节所提出的肺泡概念,延伸出切取肺块找肺泡的环节。

2)切割肺块观察的操作步骤。做新鲜羊肺的充气观察实验时,明显充分容纳了气体的位置,切取3 cm×3 cm的肺块,观察得出肺泡肉眼不可见的结论,以此说明肺泡十分微小。

4.3.2" 肺块与骨骼肌在水中对比实验

用镊子将切下的肺块与同等大小的羊骨骼肌分别放入盛有清水的烧杯中。肺块漂浮在水面,而羊骨骼肌沉入水中,可以推测肺内存留了一定的气体。

4.3.3" 观察肺块在水中的变化

静置水中的肺块,近距离观察,可以发现肺块的周围有一些红色的液体缓缓渗出,说明肺内有血液存在。血液一定存在于血管之内,说明肺内有丰富的毛细血管。

4.4" 制作新鲜羊肺的铸型标本的观察实验

4.4.1" 制作新鲜羊肺的铸型标本

1)制作永久铸型标本。

①制作准备。取环氧填缝剂的注射管,将管头切去约1 cm,使注射孔直径扩大至0.5~1.0 cm。

将环氧填缝剂及其注射管装入双筒胶枪。

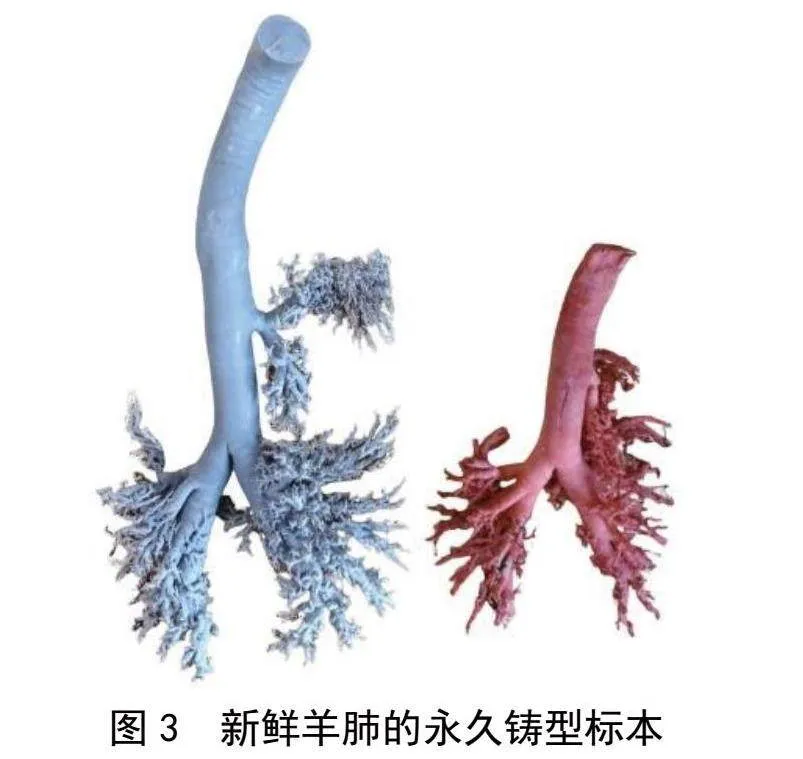

②灌注填充材料。另取气管完好的新鲜羊肺,用解剖剪剪断部分气管,使与支气管相连的气管长度略小于注射管的长度。将双筒胶枪注射管伸入气管,管头对准气管与支气管交汇处,随后将环氧填缝剂注入气管与交汇处。注射时,一只手攥紧气管,使环氧填缝剂不易从气管口溢出。注射满后,将三脚架放在解剖盘旁,使气管搭在三脚架内侧,防止气管内的环氧填缝剂流出。随后静置12 h(固化成型)。本研究的永久铸型标本成品如图3所示。

③剥离铸型标本。铸型标本从肺中剥离的方法分为两种情况。一种是在便于剥离的前提下,制作尽可能分叉多的铸型标本。在沿气管注入环氧填缝剂的时候,边注入边简单按压数次,注入约400 mL(混合固化剂的)环氧填缝剂即可。此种铸型标本会呈现出支气管的第四级分支,即小支气管,可以用解剖剪沿支气管剪开肺组织并拔出。另一种是在不考虑剥离环节的前提下,制作尽可能分叉多的铸型标本。在沿气管注入环氧填缝剂的时候,注入与按压肺部交替进行,按压时一手攥紧气管口(避免溢出),另一只手用力按压,直至无法注入为止。注入约800~1 000 mL(混合固化剂的)环氧填缝剂。此种情况铸型标本会呈现出支气管的第八级分支(约1 mm),即细支气管。此种标本无法用解剖剪剥离。研究在夏季进行,采用开窗引蝇,约一周时间,苍蝇幼虫将肺组织全部吃干净,可以得到用苍蝇幼虫剥离的铸型标本,如图4所示。此方法可以最大限度地保护铸型标本的完整性。

2)制作快速成型铸型标本。

①制作准备。用胶状树脂材料替换掉环氧填缝剂。胶状树脂材料,如某玻璃钢用胶黏剂,黏度约为411 mPa·s(25 ℃),凝胶时间约为10′50″

(25 ℃)。因此,可以在一堂实验课内完整地完成全部实验环节。某玻璃钢用胶黏剂由红色透明的玻璃钢用胶黏剂主料和无色透明的固化剂组成。玻璃钢用胶黏剂成分包括634环氧树脂、邻苯二甲酸酐、苯乙烯、3193聚酯树脂、过氧化苯甲酰。固化剂主要成分为过氧化甲乙酮。凝胶速度快是此材料的最大优势,但是因其含有苯乙烯(Styrene,C8H8)等有害健康的物质,要谨慎使用。在购买原材料前应谨慎查明其成分组成,选择更环保、无健康影响的树脂材料。本研究选用的该款玻璃钢用胶黏剂仅供分析研究。

②灌注填充材料。灌注时,提前准备好气管完好的新鲜羊肺。在本研究中,按照玻璃钢用胶黏剂主料与固化剂的体积比为100∶2~100∶3的配比原则,先取400 mL红色透明的玻璃钢用胶黏剂主料作为基础溶液倒入烧杯中。取10 mL的固化剂加入玻璃钢用胶黏剂主料,用玻璃棒或小木棒将其搅拌均匀。搅拌均匀后,无须等待,直接将混合后的玻璃钢用胶黏剂沿气管灌入新鲜羊肺。灌注后无须按压。将三脚架放在解剖盘旁,使气管搭在三脚架内侧,防止气管内的玻璃钢用胶黏剂流出。需要注意的是,每次添加固化剂时,只可以少量取(如400 mL或200 mL)玻璃钢用胶黏剂主料,各自加入固化剂。如果制作更多的铸型标本,可以在多个400 mL及以内的烧杯中分别添加固化剂。切忌将固化剂直接加入500 mL及以上的玻璃钢用胶黏剂主料中,因为混合后的玻璃钢用胶黏剂总量越多,反应速度越快,放热温度越高。

③剥离铸型标本。用玻璃钢用胶黏剂制作快速成型铸型标本。灌注后不按压的情况下,铸型标本会呈现出支气管的第四级分支,即小支气管。此种情况可以用解剖剪沿支气管剪开肺组织并拔出。

新鲜羊肺的快速成型铸型标本成品如图5所示。

4.4.2" 气管和支气管铸型标本与学生对支气管分支的固有想象比较

引导学生对气管和支气管铸型标本与树枝状进行比较,引导学生从自然选择的角度分析两者产生形态结构差异的原因。

5" 实验效果评价

5.1" 充分利用观察实验的多样技巧,强化学生结构

与功能的生命观念

通过新鲜羊肺的充气观察实验、肺块与骨骼肌在水中对比实验和制作新鲜羊肺的铸型标本的观察实验,学生可以发现肺的结构与肺的气体交换功能相适应的内在逻辑关系。

5.2" 增强学生开展观察类实验的技巧

通过对气管充气的方法,还原离体器官在体内的生理过程,让学生掌握观察方法。通过制作新鲜羊肺的铸型标本,呈现器官内部空间结构,让学生掌握观察方法。

5.3" 有助于学生理解肺泡数量多、总表面积大的抽象内容

肺泡微小,肉眼不可见,学生不容易找到肺泡数量多的证据。通过制作新鲜羊肺的铸型标本,学生反馈,支气管的分支结构比想象中密集。肺在离体状态下质地与骨骼肌相似,学生不容易观察到呼吸运动过程中肺容纳大量气体的状态。利用新鲜羊肺的充气观察实验可以解决这一问题。

6" 结束语

实验创新需要产生创新的价值。使实验更有效地服务于概念的构建,是实验创新的价值之一。概念规定着其内知识的范围,并包含着其内知识的理性目的和形式[3]。复旦大学马克思主义研究院原院长吴晓明用八个字概括了批判最原初和最基本的含义:澄清前提,划定界限。对实验进行“澄清前提”和“划定界限”的批判,可以很容易地找到实验服务于概念构建的不足,并在批判分析中找到创新的路径。通过对原有实验的批判,可以形成实验创新思路,使实验更有效地服务于概念的构建,促进生物概念教学。

通过对教材原实验“观察哺乳动物的肺”的批判,创新提出“新鲜羊肺的充气观察实验”“模拟肺泡囊结构”“肺块与骨骼肌在水中对比实验”和“制作新鲜羊肺的铸型标本”等实验项目。这些创新项目让学生观察到教材学习活动中所不能直观了解的肺的结构,可以从现象到本质深化学生结构与功能的生命观念。总的看来,应用批判的方法可以形成实验创新思路。

7" 参考文献

[1] 吴晓明.哲学与我们时代的当务之急[C]//上海市社会科学界联合会.上海学术报告(2014).上海人民出版社,2015:7.

[2] 北京教育科学研究院.义务教育教科书 生物学 七年级下册[M].北京:北京出版社,2013:32-33.

[3] 康德.纯粹理性批判[M].韩林合,译.北京:商务印书馆,2022:867.

[4] 王玢,左明雪.人体及动物生理学[M].2版.北京:高等教育出版社,2001:249.