马王堆:中华文明的璀璨一隅

当阳光透过玻璃照进湖南博物院三层的走廊,长沙马王堆汉墓陈列的入口处形成了鲜明的光线分割。这犹如一条历史与现实的分界线:落地窗外,街市熙攘;序厅内,沉寂静好。当参观者走向序厅,仿佛走进了两千年前的西汉生活。在这里,人们得以窥见古人的生活方式、热烈浪漫的想象、对宇宙和生命的认识。

马王堆汉墓完成考古发掘的半个世纪以来,一代代文博人接力探寻、勤耕不辍。在讲究见“物”、见“人”、最好还要见“思想”的考古发现中,马王堆有“物”、有“人”、有“思想”的发现,意义重大,引起人类社会的广泛关注。进入新时代,马王堆研究迎来“黄金时代”。透过研究成果,马王堆所展现的不仅是一个家族的浪漫时光、一个时代的雄阔记忆,更是中华文明的闪耀璀璨。

举世轰动

马王堆,地处湖南长沙芙蓉区。据清朝嘉庆年间的《长沙县志》记载,它的两个土堆是五代时期楚王马殷的墓地,因而被称为“马王堆”,并将这个名称一直沿用至今。曾经,它远不及浏阳河、橘子洲大桥和岳麓山声名远播。但当人们无意间“撞破”了土堆中尘封地下两千年的“秘密”,一切开始变化。

1971年冬,解放军366医院为符合军队医院战备要求,开始打防空洞。马王堆,这一位于医院内的山包被看中。然而,随着挖掘工作的推进,工作人员发现了可燃气体。1971年12月,时任湖南省博物馆(湖南博物院前身)革委会副主任的侯良接到报告电话后,立即叫上同事急赶去现场。

他们在现场查看后,发现这是“火洞子”,也叫“火坑墓”。墓中的有机物腐烂后产生大量可燃气体,遇火则会燃烧。长沙古墓素有“十墓九空”说法,但“火洞子”的出现,说明墓室处于完全密封状态,也就意味着墓室未遭遇破坏,里面的文物应该保存得很好。

之后,湖南省博物馆建议立即停止防空洞的挖掘,并于1972年1月开始了马王堆一号墓的发掘工作。当时,正值湖南阴冷多雨的冬日。考古工作人员和长沙多所学校的学生们一起奋战,身上沾满泥水与汗水。湖南博物院马王堆汉墓及藏品研究展示中心主任、研究馆员喻燕姣说,周恩来总理对马王堆发掘等相关工作作出批示,相关部门调集了当时中国考古学、历史学、植物学、动物学、医学、文物保护等众多学科的顶级学者参与发掘和研究。

然而,工作人员在墓口发现了三个盗洞,其中一个圆形的古代盗洞消失在了距离椁顶几十公分处。万幸,盗墓者没有再往下挖。1972年4月,马王堆一号汉墓最后一层椁室顶板被开启,古墓中的华丽景象一扫现场考古人员数月工作的疲惫。琳琅满目的随葬物品数量之多、制作之精美、保存之完好,史无前例,因深埋、密封、缺氧、恒温恒湿的环境而保存下来的一具不朽女尸,更是世界上已发现的保存时间最长的一具湿尸。1972年7月30日,新华社公布了马王堆一号墓发掘情况,举世轰动,160余个国家和地区的新闻媒体竞相报道、转载,将马王堆誉为“20世纪中国与世界最重大的考古发现之一”。

她是谁?一枚刻有“妾辛追”的印章,解开了墓主人的谜团。在随后至1974年的发掘中,考古人员共发掘出三座古墓。经证实,这里是西汉长沙国丞相、轪侯利苍一家三口的墓葬。三座古墓共整理出26937件文物,主要包括漆木器、纺织品、简帛三大主要门类。日本岩手大学平泉文化研究中心教授广濑薰雄曾说,具有重大学术意义的考古发现不胜枚举,但像马王堆汉墓这样引起人类社会广泛关注的,并不多见。

耀眼文明

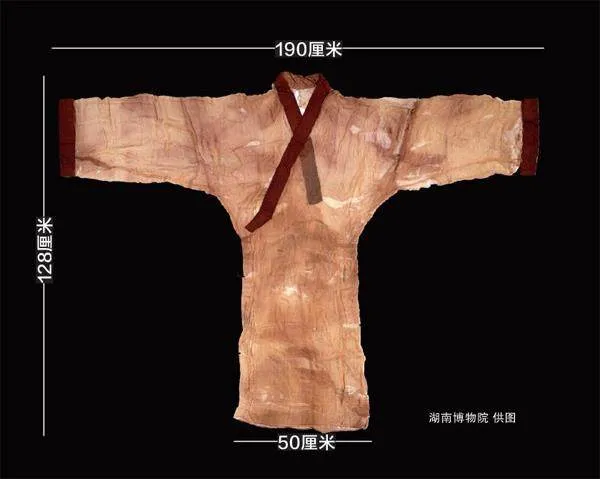

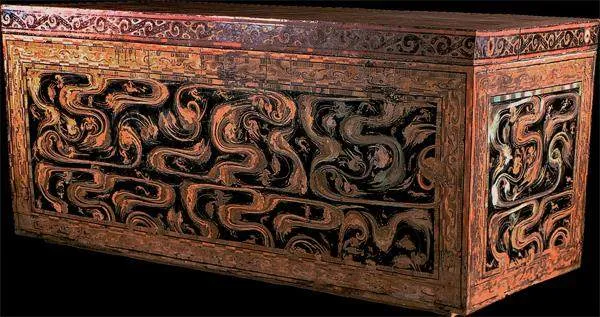

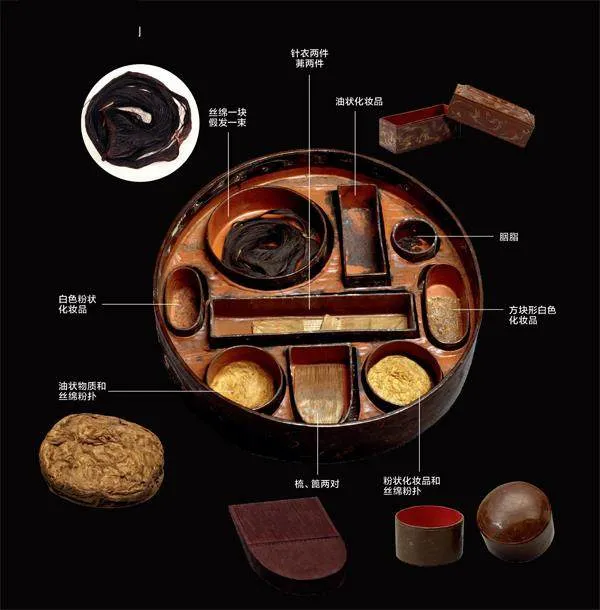

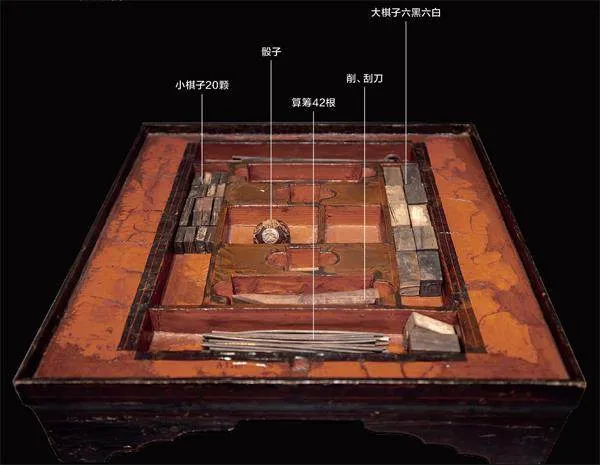

对于马王堆汉墓来讲,辛追遗体的千年不朽称得上世界人类防腐史上的奇迹;亮丽如新的漆木器,代表了髹漆业鼎盛时期的最高水平;织精绣美的丝织衣物,力证了西方文献中“丝国”的记载;十三万余字的帛书和简牍文献,堪称“秦汉时代图书馆”;奇异诡谲的神秘帛画,是中国早期绘画艺术的杰出代表;形形色色各类其他生活用品,彰显了汉代“千金之家”的真实面貌……马王堆汉墓,是“汉初文明标杆”。

其中,出土的7 2 2支遣册中,有3 5 0 余支关于食物、食具的记载,既有显示身份礼制的饮食器,又有各式方法烹饪的佳肴。发达的漆器制造水平下,随葬有10 0 0多件精美漆木器,小漆盘、漆耳杯上镌刻着“君幸食”“君幸酒”(意为“请您吃好喝好”之意)等字样,漆鼎在发掘时仍残盛鲫鱼藕片芹菜羹;食物有稻米、大麦、小麦等五谷杂粮,搭配梨、枣、杨梅等时蔬鲜果,还有猪、羊、牛、鹿、兔、鹤等家禽野味;烹饪方式有熏制、烧烤、煎炸、涮火锅、蒸菜……来自马王堆汉墓的一缕炊烟,让钟鸣鼎食有了具象化的落地。

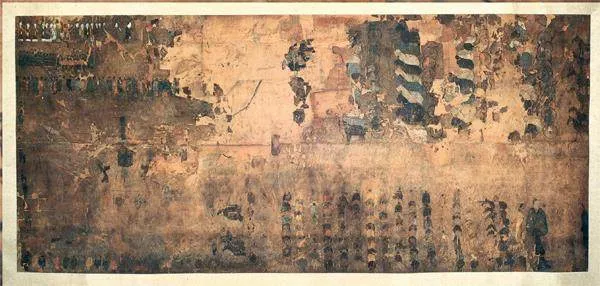

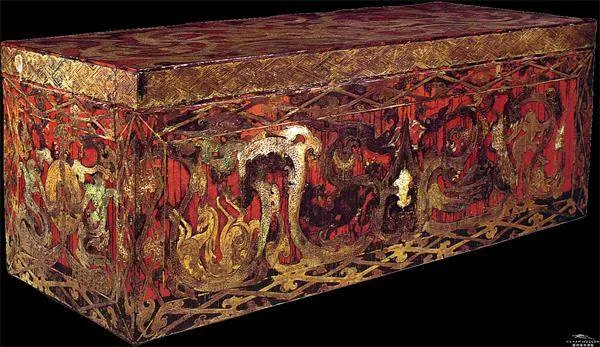

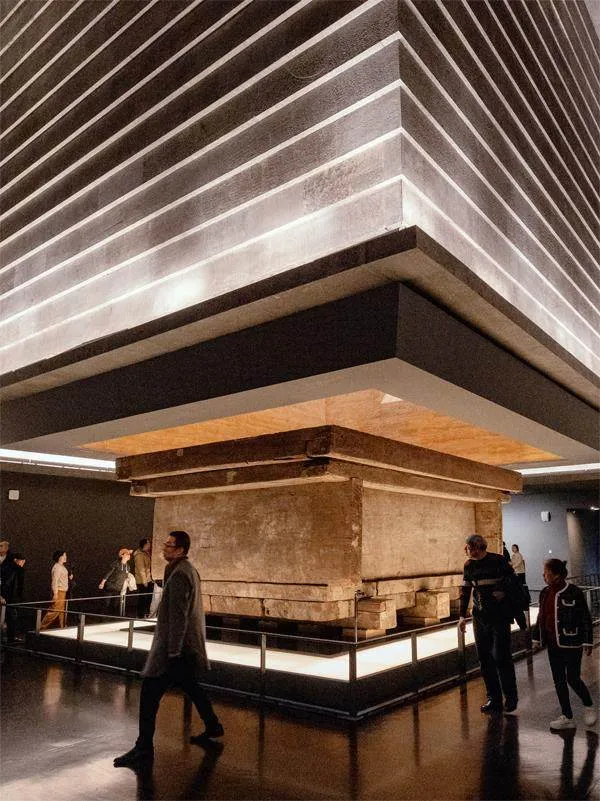

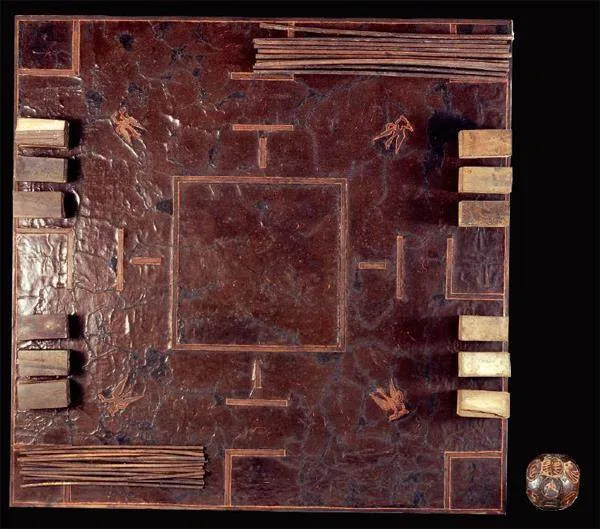

安放辛追夫人的木椁,中间放置四层套棺,四周为放满陪葬品的东南西北四个边厢,整体形同“井”字。先秦文献中有关于“井椁”的记载,但一直以来只知其名,未见其形。这次发掘,也是今人首次看到古代“井椁”的真实样貌,而四层套棺的第四重棺—锦饰漆棺的外侧,以素绢作底、绒绣镀边,粘有黑色羽毛的绢条贴成菱形,这是以前仅存在于传说里的羽衣棺,在中国考古发掘史中尚属首次发现。

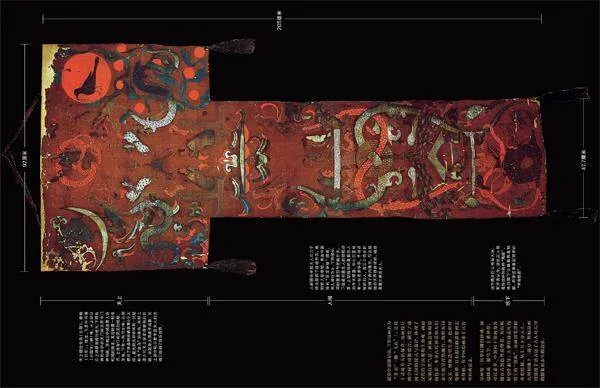

放置于锦饰漆棺上的T 形帛画,设计有上古传说中的众多祥瑞元素,描绘了天、地、人相通的境界,不仅成为中国古代丧葬文化的重要体现,也是绘画史上难得一见的杰作。T形帛画天象图中,血红的太阳里有一只乌黑的鸟,实际上是古代观测到的日斑,即太阳黑子的形象化。美国天文学家海尔在《宇宙的深度》一书中说:“中国观察天象如此精勤,实属惊人,他们发现日斑,比西方早约两千年。”

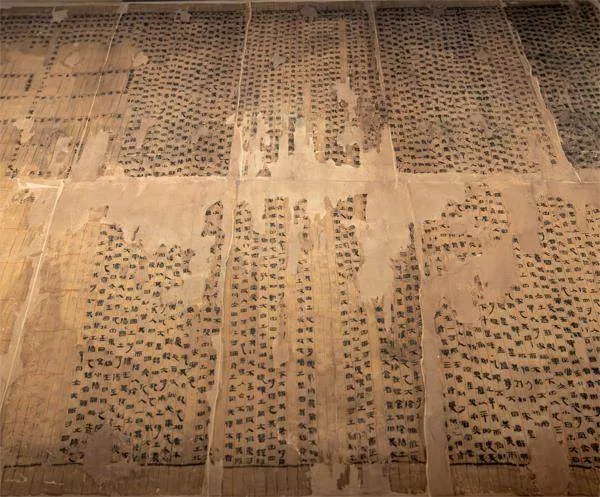

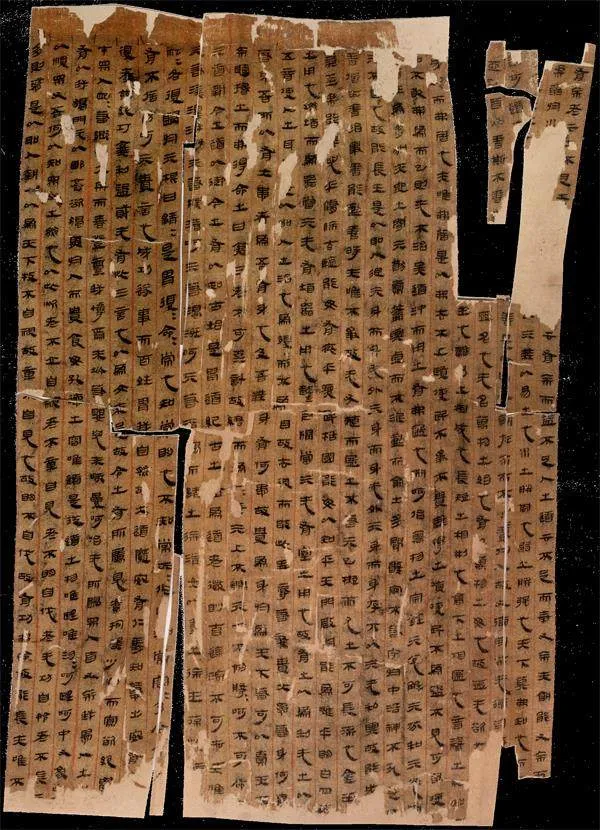

出土的简帛,据《长沙马王堆汉墓简帛集成》(修订本)责编、中华书局哲学室副主任石玉介绍,帛书《周易经传》《老子》,分别是儒家、道家的核心典籍,是勘正传世本文字讹误、理解经文本义的重要文本依据;《五十二病方》《胎产书》《养生方》《导引图》等医学文献,为研究秦汉时期的中医医疗、生活养生等提供了丰富材料;《刑德》《阴阳五行》《五星占》等数术类文献,对研究古代天文历法、阴阳五行思想极有帮助……经、史、子、集均有涉及的马王堆帛书,除了少部分有传本或近似内容流传外,大部分都不曾面世,具有极高的学术价值。

中国著名历史学家、考古学家李学勤曾评价,马王堆汉墓的发现、整理和研究,“改变了我们对历史上一个时代、一个民族或者一种文化的认识,不是所有的墓都能做到这一点。”的确,对马王堆的关注超越了国界。在哈佛大学中国艺术实验室,有一个马王堆汉代文化艺术研究组。哈佛大学中国艺术实验室主任汪悦进曾表示,在全球视野中,马王堆文化遗产是一座巅峰,不仅增强了世界对中国古代文明的理解,也促进了东西方在考古、艺术研究方面的交流。

接力研究与保护

2022年4月的一天,喻燕姣与同事一起整理着马王堆三号墓出土的丝织品残片。他们对些许特殊的图案仔细辨别后,发现是个篆体的“無”字。团队十分欣喜。但之后的几个月中,他们未再找到其他文字。喻燕姣决定转换思路。

他们通过装有残片包装袋的编号入手,在编号相同的残片中寻找。

编号“西21”,这是“無”字残片所在的原始编号,即西边厢编号第21号竹笥。于是,喻燕姣找出原始文物,一片一片地查看。就这样,她和同事陆续找到80多个字,字自上而下排列,有“安乐”“无极”“乐如意”“如意长寿”“寿无”,但不外乎八个字:“安乐如意 长寿无极”。“这是目前中国出土的丝织品中,发现最早用织机织入的成句文字,填补了相关研究领域的空白。”喻燕姣说。

“安乐如意 长寿无极”的发现,是马王堆汉墓研究不断取得成果的缩影。5 0年来,国内外学术界对马王堆汉墓的研究成果丰硕。据不完全统计,全球有4 0 0 0多名学者投身马王堆汉墓研究,出版相关学术著作600余种,发表研究论文70 0 0多篇。2 02 4年8月18日,《长沙马王堆汉墓简帛集成》《长沙马王堆汉墓文库》《中国丝绸大系·湖南博物院卷(战国至汉代)》等马王堆汉墓研究阶段性最新成果出版发布。其中,《长沙马王堆汉墓简帛集成》公布了最新整理发现的230余片帛书、帛画残片,对全书图版进行调整和调色,并对书中文字进行了62 0多处修订;《长沙马王堆汉墓文库》(首批4卷)内容涵盖马王堆一号汉墓纺织品全部资料和黄老帛书研究的最新成果,更正以往思想研究方面的错误,首次揭示了《经法》等四篇中“形名”与“天地”的关系,讨论了其“势”思想,为黄老学研究打开了思想空间;《中国丝绸大系·湖南博物院卷(战国至汉代)》为进一步研究战国、西汉时期的纺织技术以及当时的服饰制度提供了珍贵的参考资料。

成果的取得,也得益于修复与保护。目前,湖南博物院设有6个文物保护修复室,涵盖了马王堆汉墓文物的所有门类。漆器,是马王堆汉墓出土文物主要门类之一。湖南博物院藏品保护中心漆木器保护修复室成员胡茜说,马王堆文物经保护修复后,部分文物陈列展览,其余均保存在库房。“南方墓地出土的竹漆木器,一般要经过脱水处理,通过自然干燥等物理方法或乙二醛等化学方法将文物中的水分去除。”脱水干燥后,根据文物状态会涉及断裂、残缺、脱落、漆膜卷曲等病害。胡茜说,即使最简单的修复也需要10天左右,因为文物修复是仔细活,修复后也需要放置观察效果。“至于一些重度病害文物,则需要半年甚至更长时间。文物经过保护修复后,会移交给各研究部门存放库房或进行展览。”

马王堆文物的保管库房,在1973年5月马王堆一号墓发掘完成一年后便破土开建,1974年7月,专门用于存放马王堆汉墓出土文物和“辛追夫人”的文物库房投入使用,安装了中央空调,并配备了三套发电机以防出现断电情况,以让文物保持恒温恒湿的状态。如今,依靠国家的支持和技术的进步,湖南博物院文物保护的库房已十分现代化,有着手术室级别的层流空气净化系统,28个无线大气温湿度监测终端和多方位全天候监测体系,力保保存室内文物的任何细微变化都能被及时捕捉应对;专门存放丝织品的8号库房,处于极其严格的恒温恒湿保护之中,丝织品存放在用最先进的材料制作的盒子里,既轻便又防水,这些盒子再被存放在库房一排排巨大的金属柜子里。

即使在展厅展示,文物也处在严格保护中。“马王堆展厅大部分是漆器、丝织品,对光线十分敏感,所以展厅要暗。特别是丝织品展厅,照度要低于50lx。如果不加以保护,文物褪色会十分严重。”喻燕姣说。50lx是颜色辨别的最低限值,这是室内空间最低的照度标准。这种情况下,确实需要“牺牲”一些观展体验。但这一切的努力,都是为了将文物完好地传承下去。

从历史走向生活

有学者认为,博物馆有着自己的迭代轨迹:1.0版本,即将文物摆出来、让观众看到;2.0版本,不仅有文物,还要有文化价值的专业阐述;3.0版本,生态越发丰富,逐渐“无处不在”。而湖南博物院,正从历史走向生活,逐渐融入人们的生活中。

位于博物院四楼的博物馆公园,是人们沉浸式体验“汉生活”的好去处。这里汇集了五家与汉代或湖湘文化相关的特色餐饮品牌,以及名为“汉生活博物集”的新文创零售空间。在这里,能品尝到根据马王堆出土的食物和菜谱遣册创新而来的“辛追推荐主题套餐”,能吃到素纱单衣、皿方罍慕斯蛋糕,小狸猫龟苓膏,长沙小钵子甜酒混搭奶冻的“君幸食”甜品等产品,能使用西汉同款式不同材质的盘子和印有“君幸食”“君幸酒”的餐具,能挑选充满马王堆元素的毛绒玩具、笔记本、装饰画、考古盲盒等伴手礼。“数字汉生活”项目经理孙剑琴说,“博物馆公园”希望突出这一空间的开放性,让文物、文化离大家更近一些,“希望让汉文化深入到生活当中,成为人们生活中某种程度上的‘无处不在’”。据孙剑琴介绍,自2024年8月份开业以来,“博物馆公园推出的产品和文化消费体验,得到了越来越多的肯定和好评。”

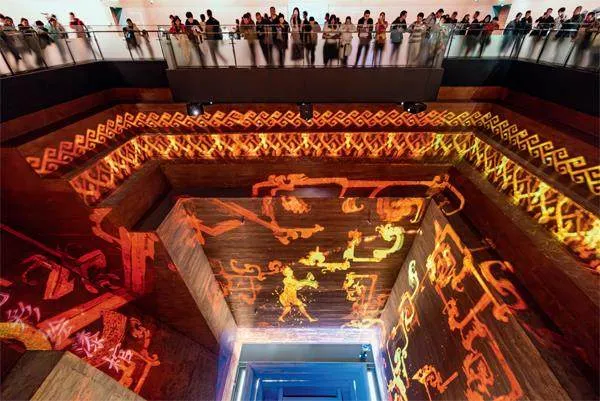

与此同时,文化创意、数字技术的助力,让马王堆实现“穿越”。在位于一层的马王堆汉墓陈列出口的不远处,是“生命艺术—马王堆汉代文化沉浸式数字大展”。这一展览由时空、阴阳、生命三个板块构成,光影交错间带领观众打开汉代文化的艺术、想象与认知世界。来自广东湛江的吴女士说,参观展览的过程中,有一种穿越时空的感觉,而且展览对于古人的宇宙观和生命观阐释得比较深刻。

除此之外,改编自现存最古老气功图谱《导引图》的“马王堆导引术”养生功法,已成为湖南中医药大学的体育必修课;与长沙银行、奶茶品牌茶颜悦色合作,以“君幸食”狸猫纹漆盘为图案灵感来源,联名推出“喝呗卡”的信用卡获得市民的欢迎;基于马王堆“文物+非遗+数字技术”为观众提供沉浸式视听的马王堆动态复原展“一念·辛追梦”,目前观演人数约10万人次;以湖湘文化为核心,开展的“古乐湘音”湖湘音乐文化遗产沙龙、《汉宫玉人》《觅境博物院》舞蹈表演等教育活动、艺术演出轮番为观众带来独特体验。据悉,湖南博物院2 02 4年在文创、临展、演艺、教育等“大文创”方面的总收入达1.3亿元。以马王堆为主题的多元体验,让遥远的汉代文化与当下的生活紧密相连。