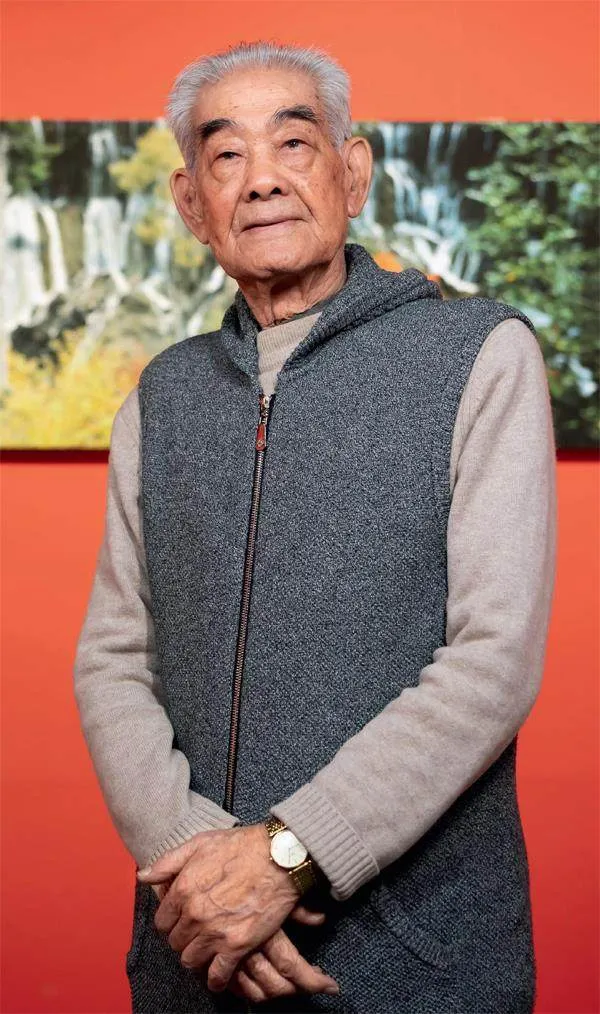

对话何世尧:我是《人民画报》“小记者”

90岁高龄的何世尧身体硬朗、精神矍铄,人民画报社年轻后辈皆视其为楷模。而当年,他也是人民画报社意气风发的少年郎。那段时间里,他跟随摄影大师敖恩洪学习摄影,独自赴西藏采访,拍摄经典之作《巍巍长城》,完成120余组专题摄影报道……这些都成为令他难以忘怀的人生华彩。至今,何世尧仍这样介绍自己:我是《人民画报》“小记者”。

在中国文联终身成就奖(摄影)颁授之前,何世尧接受了《人民画报》的专访。

《人民画报》:从创刊至今超过74年,《人民画报》已经连续出版9 0 0多期。是怎样的机缘,促使您来到人民画报社开启职业生涯?

何世尧:《人民画报》创刊于1950年7月,我在1952年11月成为其中的一员。那时画报尚处初创阶段,仅出版了20多期。

高中快要毕业时,有一天班主任来找我,问我:“小何,愿意去北京吗?”我立刻回答:“当然愿意!”那时的《人民画报》要培养一批年轻记者,从上海选了10名高中生入社培训,其中就有我。经过一段时间的培训,有8名同学返回报考大学,我和另一名小记者邓永庆被留了下来。就是这么一个偶然的机会,确定了我的人生道路—成为摄影记者。对我来讲,没有《人民画报》,就没有我这个小记者。

来到人民画报社之前,我对摄影的了解几乎是零。是人民画报社的老记者、老编辑手把手地教我。

当时社领导是丁聪、胡考、李千峰等,均为业界翘楚。他们觉得我在摄影上有天资,就把我交给了摄影大师敖恩洪,让我跟他学。引导我走上摄影之路的正是敖老,他是我的摄影老师,更是我的“业师”。1953年春天,敖老带着我到广西漓江采访,我们一老一小徜徉在漓江翠竹丛中,至今我还能清晰地记得当时有多么兴奋。就是在这次,敖老拍下了他的传世佳作《漓江翠竹》。可以毫不夸张地说,我的摄影风格是在敖老的言传身教和潜移默化中形成的。

《人民画报》:您当年虽为小记者,但很快就独当一面,2 0岁就被派往西藏独自采访。这是一段怎样的经历?

何世尧:我18岁到内蒙古采访,19岁到海南,20岁到西藏。几个采访报道任务完成得都不错,得到领导和大家的肯定。我也就在人民画报社“站住脚了”。

1955年,西藏还是《人民画报》记者采访的“空白点”,主要原因是交通不便。人民画报社第一次派记者前往西藏采访,竟然选择了不到2 0岁的我。我那时“初生之犊不怕虎”,接到任务十分兴奋。

我首先到成都,去运输公司专门找一位劳模司机,搭他开的货车,沿刚通车不久的康藏公路向拉萨进发。当时康藏公路的路况很惊险,不仅要穿越高山峻岭,还要经过多处急流险弯。在一些被称为“鬼门关”的路段,胆小的司机都不敢往前开。沿途我不时点香烟递给司机,心想他可千万别打瞌睡,结果我却学会了抽烟。

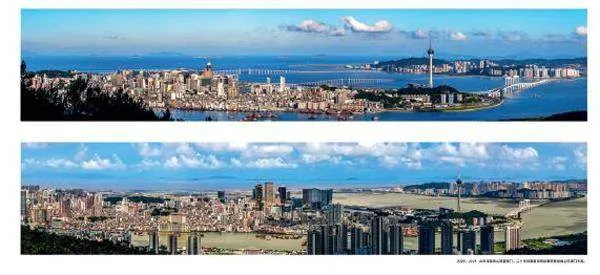

走走停停,坐了一个月零六天的汽车,磨破了一条裤子,终于到达拉萨。在途中我就完成了一组报道—《从雅安到拉萨》,这是《人民画报》首次刊登由本刊记者采访的西藏报道。1959年,我第二次进藏采访。前后两次进藏完成了20多组专题,外加一个封面、三个封底。

人民画报:您拍摄的《巍巍长城》影响极为深远,根据这幅作品织就的挂毯《长城》也被作为国礼赠送联合国。您能分享一下当时拍摄的经历和背后的故事吗?

何世尧:拍这张照片时我27岁。可以说,20世纪60年代初是我摄影创作上的第一个高峰期,完成了一系列专题摄影报道,其中就包括《巍巍长城》。1962年夏末秋初,《人民画报》计划较有创意地连载报道长城,为此组织有关记者、编辑查阅有长城摄影作品的中外报刊。我发现,以往拍长城普遍是“一多一少”—站在长城拍长城的多,早晚时分拍长城的少。为此我设想出拍摄一张“一抹朝阳染红燕山峰巅,长城在灰蓝色的群山中隐约盘旋”的照片。

拍摄当天,我与敖老等一行人天不亮就出发了。为了这次采访,社里还专门派了一辆车。但到了八达岭,我发现由于东边有高山遮挡,阳光照到峰巅时不是“染红”,而是“照亮”,这让之前的美妙设想变成了空想。我就开始琢磨:因为“一多一少”,肯定是要“离开长城拍长城”的。我沿长城走到有“游人止步”牌子的一处缺口,刚准备跳出去,远远地看到敖老站在秋阳似火的烽火台上取景。我向他挥手并指向长城外的山岩,敖老向我点头示意。我随即爬到山岩上的一处制高点。

从下午三四点到五点多钟,我静等光线变化。当侧逆的阳光勾勒出山峦起伏的条条轮廓,微微的雾霭使远近山体明显分离时,我连续按下快门,拍摄了8张6×9彩色片。从林哈夫相机取景框中看到的长城是“多一分则满,少一分则空”,盘亘起伏的八达岭游览段被完美地包容在取景框内,这使我兴奋地瘫坐在山岩上。

夏秋交替的季节,坐等这个季节的侧逆光,寻找到离开长城的一个制高点,这就是“天时地利”。再加上事前的准备,脑海中有很多长城的形象,这就是“形象储存”。正是《巍巍长城》的拍摄经历,让我悟到“现场构思”和“形象储存”在风光摄影中的重要性,总结出一幅好的风光摄影作品的诞生需要“天时、地利、人和”三者统一。更重要的在于人的情怀,达到“山水为我生,草木为我长”。

《人民画报》:在您的摄影生涯中,最重要的是12 0多组专题摄影,关于专题摄影您有何体会?

何世尧:我认为专题摄影是《人民画报》最主要的报道形式,它实际上就是“用图片做文章,用图片表达主题思想,用图片吸引读者”。这是我在采访时的体会。文学创作用文字的艺术表达来吸引读者,画报拿什么吸引读者?就是用图做文章来吸引读者,风光摄影实际上是摄影人在专题摄影风格上的延伸和折射。

《人民画报》:摄影报道、创作贯穿了您的摄影生涯,对您来说,摄影意味着什么?

何世尧:对我来说,摄影就是我的人生职业。这条职业道路是我在上海格致中学被选到《人民画报》开启的。如果我没有被送到《人民画报》当小记者学习摄影,我的人生道路就不知道是什么样了。是《人民画报》的老领导、老记者、老编辑,把一个不知道相机是什么样的高中生培养成可独立采访的小记者,成长为一位善于专题摄影、人物报道和风光摄影的记者。《人民画报》就是我的摄影母校。如果说我在摄影生涯上的一点成就,主要是那幅《巍巍长城》。这幅作品虽然没有得过什么摄影类的奖项,但最令我欣慰的是,这幅作品被制成巨幅壁毯,至今悬挂在联合国会议大厅。