由“增负减能”到“减负增能”:基层考核负向效应的统合式消解策略

[摘 要]

作为一种功能偏差现象,基层考核负向效应表征为考核对利益相关者和基层治理产生的负向影响,其结果是考核会增加行动主体负担和消减基层治理效能,呈现出“增负减能”的不良态势,不利于推进基层考核式善治和治理现代化转型。基层考核负向效应的生成逻辑表现为机制运行冲击下考核困境的滋生、压力传导冲击下作用对象的扩大、影响扩散冲击下关联领域的泛化、逐利减能冲击下治理目标的偏移。在推进基层治理现代化进程中,应着力消解基层考核的负向效应,立足考核驱动基层治理“增负减能”转向“减负增能”的目标定位,统筹推进基层考核价值取向的整合重塑、放权赋能的系统优化、权力运行的流程规范和实施机制的立体重构。

[关键词]

基层治理;基层考核;治理效能;政府绩效管理

中图分类号:D630.3 文献标识码:A 文章编号:1008-410X(2025)01-0085-11

一、问题提出

《中共中央 国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》指出,基层治理是国家治理的基石,要统筹推进乡镇(街道)和城乡社区治理,改进基层考核评价。基层可以具体划分为乡镇(街道)和村(社区)两部分。“基层考核”是指为实现一定的政策目标,推进基层工作的一种制度安排或治理工具,表现为围绕乡镇(街道)和村(社区)干部工作表现及其履职情况而进行的检查、审查与评估等一系列活动。基层考核旨在通过检查和评价工作绩效来调动基层工作积极性,有效推动政策落实和治理效能转化。党的二十届三中全会指出,严格控制面向基层的督查、检查、考核总量,提高调研质量,下大气力解决考核过频过繁问题。基层考核在实践中并非总朝着正向预期轨道行进,在基层治理场合中走偏或失效,表现为基层治理中考核存在“方法”替代了“目的”[1],不严谨不规范的基层考核网络投票[2],基层各单位工作重点陷入年底不太科学的多头考核[3],以及疲于应付、材料靠编、现场靠演等基层迎检乱象[4],给基层治理造成了“加压”和“减能”的危害,滋生基层考核的负向功能。考核正向功能的发挥与否直接决定了考核绩效产出和治理效能的转化,即正向功能有助于调适系统的后果,负向功能则削弱系统调适的后果[5]。作为与负向功能高度关联的概念,负向效应是指在特定限制性情境下,存在某种动因刺激下所产生的负向影响[6],是一种消极负面的功能偏差现象。“基层考核负向效应”是指基层考核受内外部条件约束影响,在实践中背离了政策目标初衷与偏离了预期运行轨道,对考核的利益相关者和基层治理产生的负向影响,结果是考核会增加利益相关者负担和消减基层治理效能,即考核起到“增负减能”作用。

目前学界将基层考核视为前因变量,探究基层考核作用效应。一是对基层考核正向效应的研究,大致可划分为考核对基层行动者、业务工作、治理效能等方面产生的正向影响,包括促进积极工作、绩效改进、团队协作、优化管理、提升基层治理效能等[7][8]。二是对基层考核负向效应的研究,基层考核偏差会造成工作失范、工作负担过重、催生形式主义和功利主义、阻碍基层治理成效等,这是导致负向效应产生的直接原因[9][10]。三是对基层考核制度变迁的历时性研究,从制度视角分析基层考核变迁对基层治理的实际影响,厘清不同阶段考核制度定位和功能,并提出总体发展建议[11][12]。总体而言,基层考核正向效应分析多于考核负向效应的探讨,二者间似乎展开了一场看似实力悬殊的“内在较量”,某种程度上遮蔽了对考核本质问题的深化探究:一方面,当前研究的理论关照有待提升,对基层考核负向效应的分析较为零散、碎片,主要将考核负向效应当作一种微观变量,对其现象的梳理和概括仍有待系统化;另一方面,研究视角层面有待丰富,对基层考核负向效应的生成机制及治理逻辑仅从考核体系本身出发加以思考,未能充分链接“制度环境、行动者和作用对象”三者之间的内在关系。本文将在廓清基层考核负向效应基本概念的基础上,探究基层考核何以驱动基层治理由“增负减能”转向“减负增能”,厘清基层考核负向效应消解的重要意蕴与现实障碍,围绕“环境刺激—行动反应”分析框架,系统性剖析基层考核负向效应的生成逻辑与消解之道,为推进基层考核式善治提供理论关照。

二、“环境刺激—行动反应”:基层考核负向效应的分析框架

基层考核涉及事项面广、参与主体多元,且考核负向效应的作用对象较多、生成因素复杂,“环境刺激—行动反应”框架为分析基层考核负向效应提供了有益参照。

(一)“环境刺激—行动反应”的理论基础

“刺激—机体—反应”(SOR)模型是心理学中的一种理论框架,用以分析、判断和预测行动者的行为及心理过程。“刺激”表示个体接受外界带来的物理刺激,对个体意识和行为产生相应影响。“机体”表示个体受到外界刺激后,会依据其认知对刺激信号进行感知加工。“反应”表示个体对刺激及刺激信号进行加工处理之后,产生相关的行为反应[13](P125-136)。在行为过程中,外界“刺激”被视为前因变量,“机体”被视为中介变量,“反应”被视为结果变量[14]。外界刺激是个体产生心理反应(机体活动)的前提,这一心理反应会进一步导致个体的行为产出;个体的行为反应又会反作用于“刺激”和“机体”。基层考核是个体行动的呈现,可以将其纳入SOR模型中观测,将“基层考核负向效应”视为“反应”,这是由于考核主体和考核对象等“机体”受到了综合性环境因素“刺激”的结果。

理性选择理论为观察和评价个体或群体行为提供了一种理论视角,其构建了自利动机的行动假设[15]。该理论以“理性人”为基本假设和出发点,认为行动者所采取的行动是经过权衡利弊和理性思考之后做出的。如果一个行动者既是自然人又是法人代表和代理人,他将有意无意地变换角色,以最大限度地控制资源谋取利益[16](P491-510)。该理论回应了社会行动者是如何利用自己手中的资源实现期待的价值最大化或帮助他人实现价值最大化的过程[17](P428-439)。

科尔曼认为,对人的行动有决定性影响的因素有两个:一是个人的利益和价值偏好;另一个是结构制约。其中,结构可分为市场结构、权威结构和信任结构三种类型[18](P110)。将基层考核负向效应纳入理性选择理论分析,可知考核负向效应现象可能受到外部结构制约和个体利益偏好双重因素的影响。厘清其内在作用机制,可以为规避考核的负向效应提供精准依据。

SOR模型与理性选择理论存在三个差异。一是在理论基础方面,SOR模型属于心理学理论,旨在揭示外部刺激对个体心理及其行为反应的影响;而理性选择理论由经济学、社会学等理论综合演化而成,旨在揭示个体依据自身偏好和目标做出最优选择的决策。二是在适用原理方面,SOR模型重点关注外部环境刺激、个体心理状态(情绪、情感、态度、意识等)及行为反应三者之间的关系;理性选择理论则关注个体对决策行为的选择,追求理性决策的过程,包括可选行为的预期评估、收益和成本的权衡等。三是在应用领域方面,SOR模型更偏向于心理学和个体行为的研究,用于解释个体对于外部刺激的感知和反应;理性选择理论则更关注个体的理性思考和最佳选择,用于解释个体决策行为背后的理性动机和决策过程。SOR模型与理性选择理论也具有共通点,二者均试图通过揭示个体所处的不同特定情境,解释个体行为选择背后的因果关系逻辑,具体包括三个方面:一是均以个体为观测对象;二是均涉及个体内部的心理机制,尽管侧重点不同;三是均承认外部环境刺激对个体行为选择的影响。

(二)“环境刺激—行动反应”的分析框架

从SOR模型与理性选择理论的异同点分析可知,个体决策行为的选择离不开环境的刺激,包括内部环境刺激和外部环境刺激、直接刺激和间接刺激等。

正是受到环境刺激,个体才会产生心理过程和动机塑造,进而产生相应的行动及结果。将SOR模型与理性选择理论的中介要素进行适应性有机融合:前者是“心理过程”,表示个体受环境刺激后所产生的情绪、情感、态度、意识等;后者是“动机塑造”,表示个体在环境刺激后表现出来的理性判断、价值偏好、成本收益分析等。

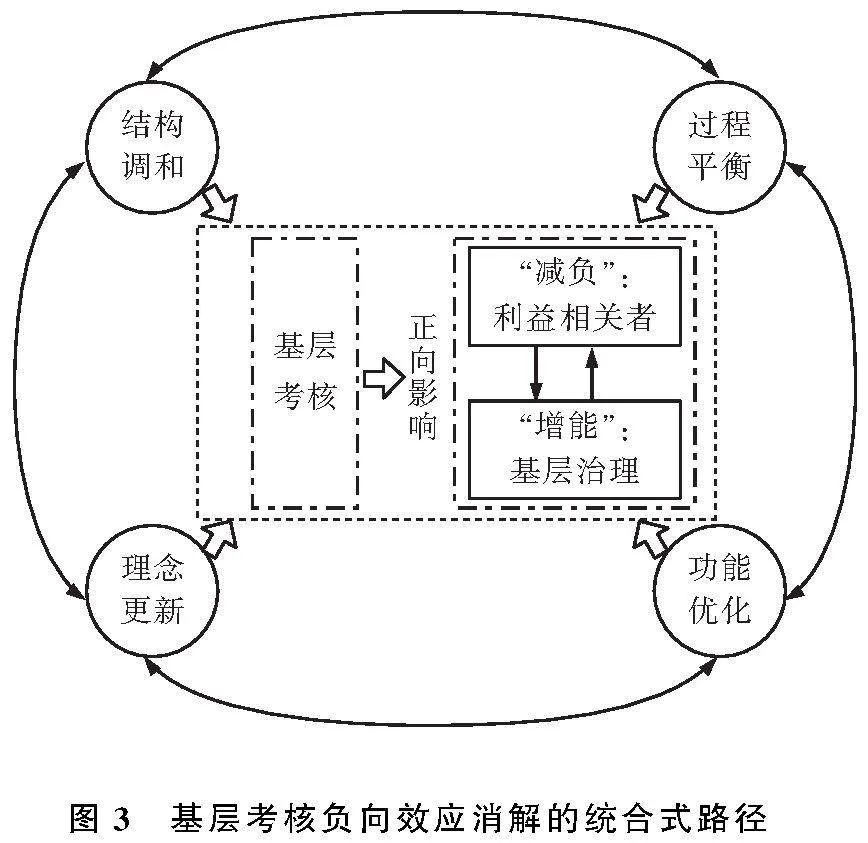

打通“环境刺激—行动反应”二者间的链接路径,包括“心理过程”和“动机塑造”,形成“环境刺激—行动反应”的整体性框架(见图1),以便对个体决策行为进行解释。

基层考核负向效应是基于行动者在环境刺激后所产生的一种行动反应,在环境、心理和动机的持续作用过程中,行动者会进一步衍生考核偏差行为,对考核利益相关者和基层治理产生消极影响。“环境刺激—行动反应”分析框架契合基层考核负向效应的分析。一是行动者基本定位的契合。基层考核负向效应离不开个体行动者的直接介入,包括考核主体、考核对象等利益相关者群体,这与“环境刺激—行动反应”框架中行动者要素直接挂钩,行动者也具有相应的心理过程和动机塑造。二是外部环境影响的契合。基层考核负向效应作为一种客观结果,深受外部环境因素的影响,如组织结构、管理制度、激励机制与文化氛围等因素,这与“环境刺激—行动反应”框架中环境刺激直接匹配。三是行动反应外化的契合。基层考核负向效应是行动反应的外化表现,可将其视为“环境刺激—行动反应”框架中的行动反应,会进一步导致相关联的影响。

在“环境刺激—行动反应”分析框架下,基层考核作用效应的产生可归结为在复杂多变的环境刺激下,考核行动者会动态地作出一定的行动反应,选择和实施不同的考核模式,造成不同的考核后果。一是基层考核主体或考核对象在既定的环境中,受到积极因素的刺激,会激发正向的心理过程和动机塑造,促使考核主体选择实施正确的考核模式或考核对象有效适应考核工作,释放考核式善治功效,进而促进基层减负增能,即产生考核正向效应。二是基层考核主体或考核对象在既定的环境中,受到不当因素的刺激和影响,会激发负向的心理过程和动机塑造,促使考核主体采取不合理的考核行为或考核对象采取偏差的应考行为,造成考核增负减能的结局,即产生考核负向效应。受环境刺激(组织结构、管理制度、激励机制与文化氛围等因素)、心理过程(情绪、情感、态度、意识等)和动机塑造(理性判断、价值偏好、成本收益分析等)的偏差性影响,基层考核的负向效应得以产生(呈现一种行动反应),在这些因素的持续作用下,会进一步催生或加剧考核的负面影响。

三、基层考核负向效应的生成逻辑

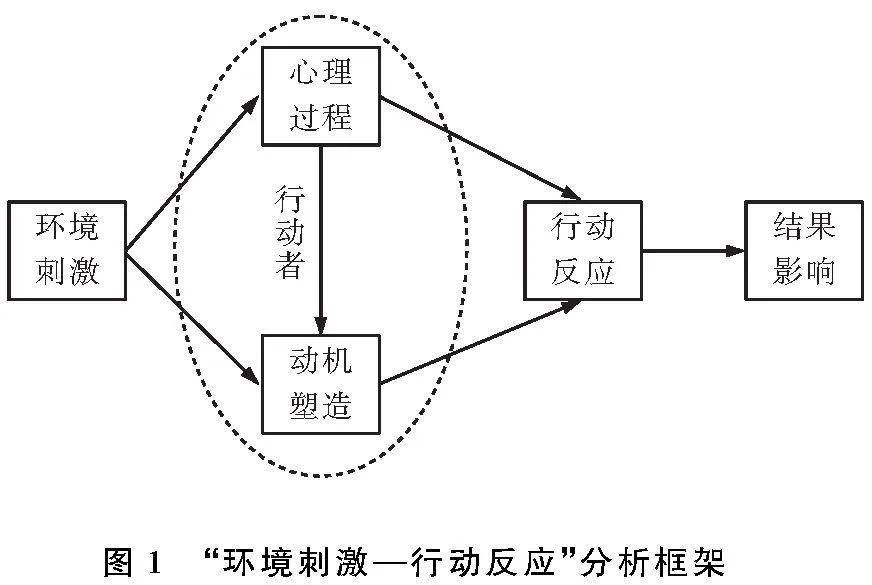

基层考核负向效应的产生主要源自机制运行冲击、压力传导冲击、影响扩散冲击和逐利减能冲击等,这些因素不仅制约考核的有效性,也对考核利益相关者和基层治理造成增负减能的影响(见图2)。

(一)溢出反应:机制运行冲击下考核困境的滋生

考核机制运行是检验考核成效的前提和依据,在环境因素刺激下,考核机制运行困境会导致考核偏离预期目标的行动反应,呈现考核主体被动俘获、考核路径锁定和考核结果偏差的溢出反应。

第一,基层考核主体被动俘获困境。当基层考核进入程序化实施环节,在考核目标未被考核对象充分理解和接受、考核信息自下而上传递滞后和失真、考核指标设计过程缺乏考核对象参与的情况下,考核主体容易陷入被动状态。这包括被动调整预设考核目标,在政绩和利益需要驱动下淡化考核的责任目标,甚至出现和考核对象“共谋”的情况;出于节省成本和程序简便的考虑,对上报的考核信息被动接受,缺乏必要的信息核查手段;更加关注考核指标在形式上的完成度,选择性接受指标的实际完成情况等。部分基层考核主体倾向于首先保证考核要求在层级体系中进行形式上的传达和告知,侧重承担职责范围内的责任,并不会过多考虑考核是否能够充分改进考核对象的工作,从而被上下趋同化的目标、单向度传递的信息、形式化的考核指标等俘获。看似在程序上完成了考核工作,但在一定程度上造成考核陷入“龙头起、蛇尾收”的困境,不断催生考核负向效应,影响了考核实际效果。

第二,基层考核运行路径锁定困境。一是“显绩化”。基层考核在不违背上级考核要求,即在保留“一票否决”“顶格管理”式指标的前提下,倾向于选择各方关注较高和整改难度较小的指标,那些能够凸显基层治理效能改善的显性指标更容易被纳入考核指标体系。二是“痕迹化”。基层考核实施过程要求处处留痕,容易陷入“文牍主义”的泥沼;过度运用痕迹管理工具,要求考核完成情况限时或实时上传,沉迷于“技术主义”的控制。三是“应激化”。当基层治理过程中出现急难险重工作且受到上级、媒体、民众的高度关注时,带有督促、问责等特征的临时性考核就会启动,基层考核应对外部环境刺激的特征愈加明显。在基层考核信息传递失真与接收滞后、考核指标过多过滥与缺乏重点、考核激励负面施压与外在诱导的消极影响下,基层考核会不断加剧重显绩、轻实绩,重过程留痕、轻结果改进,重外部关注、轻内在提升的路径锁定状态,催化了基层考核负向效应的持续影响。

第三,基层考核预期结果偏差困境。以结果为导向的基层考核应聚焦考核对象的工作实绩,达到考准考实的目标。实践中,基层政府始终处于一定压力之中,过度压力则会导致行政结果扭曲,造成压力型体制异化[19]。加之信息失真效应与激励错位效应的叠加,考核对象的内在动机难以持续激发、工作积极性难以长时间调动,原本以适度压力传导为目的的基层考核变成了过度压力施加,形成结果偏差困境。一是工作实绩考核可能被基于政策注意力和时限性要求增强的考核所替代,长期社会效益与短期经济成本的考核指标可能发生冲突。二是考核要求可能偏离基层一线的实际工作,使考核对象有苦难言和选择式应对,进而试图依靠提供表面上看得过去、实际上可能篡改的绩效信息来满足严格的考核要求。三是治理资源不断下沉但基层依然“活多事累”的现实,塑造出大量的考核任务,一些激励错位的考核难以激发基层干部干事创业的动机和热情,加剧了基层需要人才但又留不住人才的结构性困境。

(二)传导反应:压力传导冲击下作用对象的扩大

基层考核在环境压力的冲击下会形成传导反应,导致考核直接作用对象和间接作用对象范围的扩大,并在这一过程中形成压力的转移,以实现考核目标。

第一,层级体系中考核主体的判断和选定行为在考核需求主义的诱导下,导致考核直接作用对象的范围扩大。基层考核主体出于目标分解、压力传导的考虑,自主判断考核范围,选定更多的直接作用对象,以满足责任落实和任务完成需求。一是层级对应,上下同构。基层考核主体注重与上级对其考核的内容和规模保持大体一致,自身被考核的对象有哪些,就可能要求在自身主导的考核中选定哪些对象。从消极的角度来说,这会造成考核直接作用对象临时设岗、不当效仿。例如,单纯为了保持上下同构,成立各类工作组、任务群等,对标对表完成考核任务。二是横向到边,全面覆盖。由于基层工作千头万绪,作为上级组织的基层考核主体在既有的条块框架内,倾向于让更多的部门等纳入考核目标和任务的完成过程,尽管有些部门的工作与考核内容的关联性并不强。基层考核直接作用对象扩大,是上述两类情形部分特征的叠加,在实践中形成更加复杂的考核主体与考核直接作用对象之间的沟通过程与行为博弈状态。

第二,指标驱动下考核对象缓解压力、逃避问责的意图及其实践行为,在缺乏监督和约束的情况下,造成考核间接作用对象的数量增加。与基层考核主体扩大考核直接作用对象的逻辑相似,考核对象对其能够直接管理与指导的对象进行扩大范围的选定。例如,上级部门对处在基层一线的业务主管单位、乡镇(街道)对所辖社区、基层领导干部对其下属工作人员等的考核,均可能在考核压力驱动、责任倒逼的情况下扩大间接作用对象,形成从中心到边缘的考核链条,大大延伸了基层考核负向效应的影响范围。

例如,在推进城市创文创卫过程中,规范主城区临街商铺广告牌设置,营造整洁美观的城市环境成为创文创卫工作任务之一。在时间任务紧、考核压力大的情况下,部分城市管理者要求辖区内所有主要街道的临街商铺按照统一的颜色背景、规定样式、悬挂高度等标准更换广告牌,政府给予一定补助。尽管一些商户认为此举会增加成本,以牺牲店面宣传个性为代价来达到表面整齐划一的目的,但这项工作依然被推行下去。

第三,作为考核直接作用对象的基层政府,在与基层社会各类主体打交道的过程中,将相关生产企业、个体商户、社会组织等纳入考核间接作用对象范围,将自身承受的考核压力转化为执行与考核事项相关的政策推力,转移与施加到政策执行客体身上。例如,在城市创文创卫工作考核中,承接工作任务的基层政府将考核压力转变为商户参与和支持创文创卫的外部驱动力,众多商户实际上成为考核的间接作用对象。类似的情况可能在基层单位、部门等面临较大考核压力且需要较快改进工作或体现成效的条件下产生。这种间接转移压力、扩大范围的行为,特别是“一刀切”式的刚性策略,容易遭到考核间接作用对象的质疑和反感,实质上可能削弱基层工作的社会公信力,不仅难以转移考核压力,反而催生了负面影响。

(三)扩散反应:影响扩散冲击下关联领域的泛化

基层考核在影响扩散冲击下产生扩散效应,考核指标体系会越来越杂、考核任务要求会越来越高、考核过程投入会越来越多,导致考核负向效应的产生。

第一, 基层考核指标体系越来越杂,催生“表僚主义”[20]。在“上面千条线、下面一根针”的治理格局下,上级部门可以通过与自身职责相关联的基层工作业务领域对基层单位提出要求,大部分以考核、督查等方式进行。基层政权主要围绕行政体制内部的指标化管理制度来运作[21](P108),产生了多种多样的基层考核指标。不断杂糅的各类考核指标体系尽管让作为考核对象的基层单位苦不堪言,但由于考核与基层贯彻落实政策的资源支持数量多寡密切关联,基层只能尽力完成各类考核任务。在考核指标繁杂的情况下,“表僚主义”则体现在上级部门与基层民众等服务对象打交道的过程及与考核对象的互动过程中:前者表现为“有样学样”,提供服务和开展工作以填表留痕为准;后者表现为“利益博弈”,受困于或热衷于填表而忽视实际工作,填报带有一定“水分”但核查相对困难的表格。

第二,基层考核任务要求越来越高,导致“顶格管理”。在治理重心下移过程中,基层考核对象范围不断扩大、指标内容持续增加,随之而来的是考核任务要求越来越高。在考核方式上,有的基层倾向于“一票否决”类的考核事项,过高的甚至不切实际的目标要求,最终导致基层弄虚作假之风盛行,于实际工作毫无裨益。

在时间要求上,倾向于对表工作部署时的推进路线计划,越来越紧迫。不同的考核领域在时效性上存在差异,有些考核领域见效快,有些则需要一定时间。单纯以抢时间、抢进度为导向的工作路线图,忽视了不同考核领域产生实效的差异性。在质量要求上,倾向于对标上级考核下的压力传导路径,一些原本要求逐步解决的、部分达标或由于客观原因难以完成的工作任务,到基层就变成了事事“百分百完成”“百分百达标”或者动辄“零事故”“零差错”“零容忍”,成为基层工作的沉重包袱。

第三,基层考核过程投入越来越多,加大“机会成本”。一是政治成本加大。考核关联领域扩大,造成资源过度消耗,会带来行政成本不断升高,严重影响其行政能力和合法性[22]。尤其是在基层考核作用对象范围扩大的情况下,基层干部和群众的认可度受到影响,一定程度上增加了考核的政治成本。

二是人力成本加大。在泛化考核关联领域的情况下,为了有效完成复杂的基层考核工作,考核主体需要征求更多的意见、设计更多的指标、提出更多的要求,人力、物力投入随之加大。三是制度成本加大。为应对考核偏差和有效推动考核工作,需要不断出台相应的配套制度,包括基层考核的目标管理制度、信息核查制度、指标修正制度、责任追究制度等,这些制度面临着试错风险和执行成本等挑战。

(四)偏离反应:逐利减能冲击下治理目标的偏移

在考核主体与考核对象逐利的互动博弈下,基层考核会产生治理目标的偏移,相关利益主张和逐利行为会影响基层善治格局、损害基层政府形象和损耗基层治理效能。

第一,基层考核主体过强的利益主张观念,影响了基层善治格局。在考核权扩张风险的影响下,考核主体往往选择过度彰显基于自身考核权力所产生的利益主张,导致考核的权力操控。如果组织成员发现考核结果明显偏离预期的实际贡献,会认为评估者已把考核作为实现自我利益的工具,这将极大地伤害组织良性运行[23]。耗费的基层政治资源越多,基层政权领导力、组织力、执行力建设的难度就越大。换言之,考核主体过多地追求考核的工具性价值、强化自身利益主张,不仅影响基层考核对象的实际工作成效,也会让自身建设引领基层治理的实践效果受到耗损。这将进一步消解基层政府、市场与社会组织等协同参与的积极性,不利于基层治理合作生产和价值共创[24],基层合作善治局面难以有效实现。

第二,基层考核对象不当的利益追逐行为,损害了基层政府形象。基层考核直接影响考核对象的切身利益,关乎名次排位、职位晋升、资源分配等方面。如果考核对象偏离基层考核致力于改进工作、服务人民的初衷,一味追求小集体的利益,则会在常态化治理中夹杂个人化诉求,甚至出现以权谋私,极大削弱基层治理的纠偏与创新能力,导致基层政府的形象危机。基层考核对象过分追逐经济利益、眼前利益或局部利益,对基层常态化管理与非常态化管理的效果都会产生不良的影响。

第三,基层考核不良互动衍生的利益影响,耗损了基层治理效能。基层治理既要增强合法性,提高治理体系被社会秩序和制度规范的认可程度,也要确保有效性,保持“治理体系能够最大限度地妥善处理公共性社会事务的能力”[25]。以基层考核结果为导向的制度设计,在考核主体和考核对象不良互动下会衍生出争取更多上级政策与财政资源的利益影响,催生唯上唯利导向,使基层治理的公共服务能力、议事协商能力等难以提升。其后果就是基层治理的“制度性权力变大了,社会治理的事务也增加了,可治理能力还有待增强”[26](P133)。只有承认和关注基层考核过程中的利益认知与活动,考核主体与考核对象在相互沟通、换位思考的基础上,优化考核内容、环节与流程,才能使基层考核达到预期目标,实现“以考促治”的效能转化。

四、消解基层考核负向效应的统合式路径

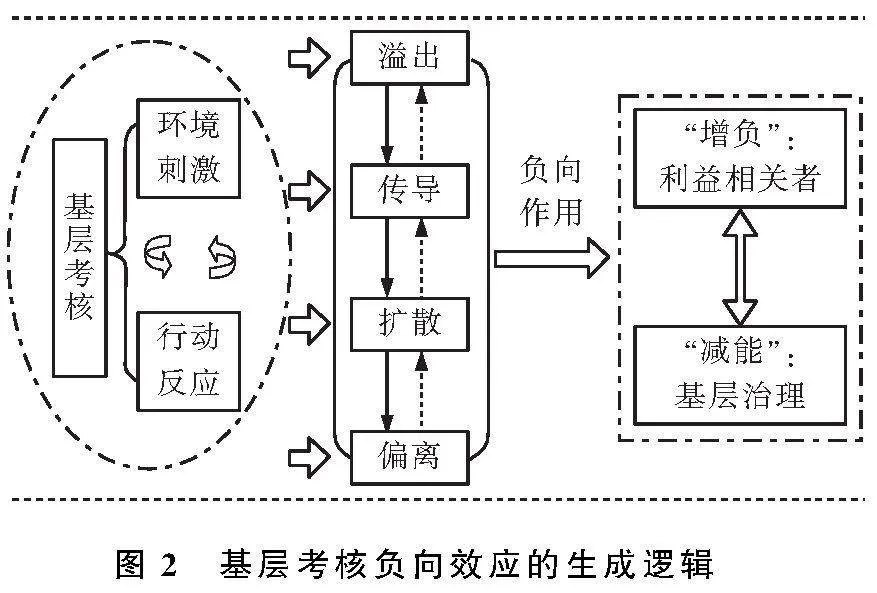

实现基层考核驱动基层治理由“增负减能”转向“减负增能”的目标,应分别在理念更新、结构调和、过程平衡、功能优化维度,对消解基层考核负向效应进行统合式对策探析(见图3)。

(一)理念更新:基层考核价值取向的整合重塑

从理念出发,首要解决基层考核的认知偏差,正向驱动“环境刺激与行动反应”间的心理过程和动机塑造,以考核价值取向的整体性重塑推动基层考核发挥善治效果。

第一,彰显人民至上的绩效理念。一是构建为人民服务的政绩观。坚持群众路线的工作方法,将民众的需求和满意度作为工作和考核的重点。建立健全基层干部群众工作常态化交流机制,明确实施细则,确立常规、高效的工作目标和步骤。二是采取以人民为中心的考核视角,充分发挥考核的风向标作用。在考核任务制定和实施环节引导考评对象提升重视度和参与度,通过问卷调查方式收集和评估民众对基层单位工作的满意度。三是克服与民众需求相悖的绩效理念,让考核绩效真正为民众服务。建立考核过程中的统筹机制,强化基层考核目标设定的回应性,通过定期开展听证会、座谈会等形式,征求民众的意见和建议,及时调整和改进基层考核工作。

第二,筑牢考准考实的责任观念。一是筑牢追求实绩实效的考核观,促进问题解决和绩效改进。克服不问实际不求实效的路径依赖,科学设置考核的目标和操作体系。二是保持考核的准确性和针对性,避免撒胡椒面和大水漫灌式考核,构建符合基层实际的考核体系。立足分层分类原则,针对农业乡镇、城乡结合部、核心经济发展区等不同功能性区域,设置差异化的考核体系,强化考核方案精准落地。三是加强对基层考核主体的教育培训,使其树立正确的考核责任观。通过形式多样的宣传教育活动,向基层干部普及考核的业务知识。各考核主体间不仅要厘清责任边界,更应该秉持为绩效负责的理念,实现化零为整的治理合力。

第三,明确考核激励的目标导向。一是明确考核风向标,精准设置“考题”。立足高质量发展的新阶段,围绕特定重点任务,制定具体的考核指标和评分标准,使考核过程和结果能够客观、可衡量。二是细化考核指标体系,回应基层治理难题。考核既要坚持经济建设等可量化指标,也要关注难以量化的民生服务领域指标,分配科学合理的指标权重。三是健全激励机制,提升基层考核实效性。基层考核要兼顾正向激励与负向约束的功能发挥,充分发挥绩效信息的作用,科学调适考评信息的奖惩功能,建立更加畅通的绩效结果运用体系。

第四,顺应基层减负的价值要求。一是严格落实基层减负要求。上级应赋予基层政府一定的治理调适空间,关注问题的解决和方法的优化,而不仅仅关注形式合规性,在层级沟通中推动责任履行与工作减负的有效平衡。二是简化考核指标。准确把握基层政府的基本职能,将考核建立在明晰的权责清单基础上,明确什么能考、什么不用考,减少不必要的考核内容。三是提升基层治理自主性。给予基层政府更多的自主权和灵活性,让其有更大的空间去探索和创新。考核部门不得基于部门小团体的利益而忽视政府整体利益,要摒弃为基层甩锅、推卸责任等考核畸变现象。

(二)结构调和:基层考核放权赋能的系统优化

从环境嵌入,深层探究基层考核的结构性问题,以结构调和正向释放环境刺激的积极作用,以考核放权赋能的系统性优化来推动基层考核良性生态营造。

第一,健全基层权责清单制度。一是理顺上下级之间的权责关系,明晰各方权责的真正归属。明晰乡镇(街道)政府与上级政府部门的权责归属,健全基层权责清单,打通制约基层考核效能发挥的权责关系梗阻。二是建立健全权责配置的配套制度,强化制度和法律的保障作用。通过完善沟通渠道和协调机制,细化基层单位内部各项工作的流程和操作规则,促进上下级、部门之间的沟通和合作,解决考核加压增负等问题。三是对接基层赋权增能的改革需求,确保治理资源的有效供给。精简束缚基层干部的繁杂事项责任,切实解决基层干部的职业发展和资源保障等问题。

第二,加速基层治权资源下移。一是推动基层治权资源下移的制度化。专门制定相关政策,明确基层治权资源下移的目标、程序和实施步骤,以制度化权力赋能基层有效治理。二是强化基层政府对治权资源下移的对接能力。鼓励基层单位积极参与基层治权资源下移工作,加强对基层干部的培训,提高基层干部的业务能力。三是确保治权资源下移的有效性。加强对基层单位的督导,及时纠偏治权资源转移过程中存在的问题,确保基层治权资源下移的顺利进行。保障基层政府作为治理主体完成基层治理任务的自主性,以及应对各类考核任务的有效性。

第三,增强基层条块合作互嵌。一是创造性整合上级条线设置,实现对条线部门职能的有机整合。通过理顺条块的相互关系、明确条块的职能定位,不断增强基层条块的合作互嵌。例如,整合成立条线部门工作专班,通过成立考核牵头主体,理清工作责任与事项范围,整合各相近业务和职能要求的考核任务,从而有效克服多部门重复考核的现象。二是充分发挥条条对块块的正向调动作用,以条条优势带动条块协同的整体进阶。充分发挥条条部门对基层政府的业务指导功能,保障基层政府在业务工作中的反馈和建议权,同时,建立上下双向沟通和评价机制,防止条条部门的自利化偏差。三是以党建引领统筹条块联动,实现基层党组织在条块互动的统合作用。以党组织力量强化条块交流和协作,增强基层条块之间的合作,使被纳入考核的治理任务具备更多抓手,一定程度上有助于化解基层考核压力。

第四,构建一核多元共治格局。一是基层一核多元共治格局的构建,以党对基层治理工作的全面领导为前提和核心,形成结构完整、权责明确、监督到位的政府架构,进一步调动市场和社会组织等多方力量参与。一核多元共治格局有助于释放基层工作活力,让基层工作具有更强的统筹性和系统性,基层考核也会更加有效地嵌入其中。二是强化政府作为构建基层共治格局的作用,通过政策制定和执行,引导和推动基层治理,促进政府层级间和部门间的畅通沟通和协作,特别是增强基层考核工作的双向沟通和协作。三是培育社会多元参与力量,增强社会协同和公众参与,充分发挥多元主体的合力作用,有效回应基层治理内卷化、基层考核高压化等内生性治理难题。

第五,推动数字赋能高效考核。一是优化数字化考核指标,提升基层考核的科学性。在数字时代,调整基层考核重点,需制定科学的绩效考评标准,划分合理的考核类目,创设精准的考核指标体系。二是借助数字赋能效应,实现数字化考核导向下考核过程与考核结果并重。摒弃只注重考核结果而忽略考核过程的“唯结果论”,实现“过程表现”和“绩效结果”并重。三是以数字赋能优化考核过程,实现基层考核高效运转。调整基层考核的基本程序、方法与模式,如通过建立基层绩效信息平台,凭借数字技术实现扁平化考核,压缩考核层级,减少因层级过多而导致的绩效信息失真等问题。

(三)过程平衡:基层考核权力运行的流程规范

从过程审视,解决基层考核权力运行的规范问题,实现“环境刺激—行动反应”的考核过程平衡,以考核权力运行规范来推动基层考核减负增能。

第一,规范控制考核权边界和限度。一是明确考核权的介入情形。进一步细化督查检查考核等事项所归属的相关部门,严格控制条线工作转化为基层工作增量,建立动态的条线考核进出机制。同时,明晰考核权力运用的制度条件,考核权的指派工作要具备明确的适用情形和操作程序。二是厘清考核权的适用边界。明确规定一般性和基础性的考核事项,结合地区发展实际需求,充分发挥专家咨询、群众建言和座谈论证的优势,认真研判缩减不合理或冗余的考核项目。三是限制考核权力的滥用。对考核过程和结果进行监督和管理,对考核失范或违规的行为加以明确的法律或制度规定。

第二,提升考核实践应用转化能力。一是完善考核实践应用转化的机制。建立经验分享机制,鼓励基层干部之间相互学习和借鉴,促进实践应用转化能力的提升。二是明确考核的功能定位。各层级考核主体应明确责任定位,强化对考核任务的理解和领悟,主动防范以考核实现责任兜底、风险转化的倾向,避免低效或无效考核。三是强化考核执行和应用反馈。在面对上级的政策指令时,考核主体要及时有效地传达目标任务,在推进工作中及时将考核结果向考评对象进行反馈,向民众进行公开,保障实现考评结果的应用转化[27]。

第三,完善考核主体责任追究制度。一是完善考核主体考核行为约束细则。约束上级条线部门过度运用考核权力对下级实施过于频繁的考核,使考核的频次和范围保持在合适范围,以及约束考核过度问责倾向等。二是健全考核行为监督制度。建立以党委为核心的考核监督机制,将人大、政协等重要主体纳入监督系统,全方位、全过程地监督政府考核行为,不断强化考核主体权力运用的责任意识。三是健全考核失范责任追究制度。对那些不能严格遵守考核程序和职责、造成考核结果失真的主体,根据情况予以相应处理,加强对考核工作的督导。

第四,健全考核对象申诉救济制度。一是拓展考核申诉救济的基本情形。既要对督考不当情形进行界定,也要赋予考核对象寻求救济申诉的渠道和权利,如设立申诉邮箱、热线电话,接收考核对象的申诉。二是细化考核申诉救济操作规程。制定详细的申诉程序,明确考核对象在提出申诉时应遵循的步骤和要求,确保考核对象毫无顾虑地提出自身的合理性和合规性诉求。三是完善考核申诉救济保障机制。拓展基层考核纠错机制的适用性情境,提供更加具有风险托底功能的缓冲区,保护考核对象的申诉权利,禁止打压报复行为。同时,对滥用申诉权进行惩处,防止恶意利用申诉制度损害考核的公正性。

(四)功能优化:基层考核实施机制的立体重构

从功能分析出发,旨在解决基层考核机制的功能运行问题,让“环境刺激—行动反应”下的考核正向功能得到充分释放,以考核实施机制的立体化重构来推动基层考核功能优化。

第一,构建考核指标筛选机制。一是树立为干部担当负责的鲜明导向,明确为基层减负增能的评价标准。考核指标设计不仅关注减负的结果,还要考虑减负过程中是否存在其他问题。二是构建上级与基层政府间的双向协调机制,以上下协商的方式进行考核指标设计。同时,广泛吸纳群众意见,构建多方参与的指标体系评价机制。三是在筛选考核指标时注重指标的合理性与时效性,避免考评指标内部相互之间的冲突。考核指标应更加注重地区的实际情况,注重突出工作的实绩导向。

第二,夯实考核多方参与机制。一是重塑多方参与理念。以获取民众需求与满意程度为目标,将基层考核的内部性与外部性相结合,将刚性的行为规范、业务要求与民众满意相结合。二是拓宽考核参与渠道。建立多方参与的决策机制,设立考核委员会或小组,吸纳基层工作人员、民众、第三方机构等利益相关者共同参与考核过程。三是提升考核对象参与效果。引导和激励考核对象参与考核的全过程,让考核对象了解自己被考核的内容和标准,鼓励他们积极参与考核并对考核提供意见和建议。

第三,优化考核信息共享机制。一是以数据互通为基础,有效强化部门间考核数据信息对接。在强化各部门数据信息统一标准的基础上,梳理各部门数据信息的规划、收集和利用情况,克服基层考核信息并不完全互通的内生性困局。二是以平台建构为载体,系统供给基层数字化考核的协同渠道。建立考核信息共享机制,搭建多方参与、运转有效的平台,为推动开放、有效的考核信息共享提供支撑。三是以技术协同为形式,充分释放基层考核主体协同效能。减少因职能交叉而产生的重复信息获取,建立各部门间的协同联动关系,实施低冲突化的激励约束[28],不断调整考核结构,让考核变得精准和高效。

第四,健全考核结果运用机制。一是增强基层治理整体观念,以观念引领考核结果运用。积极营造组织考核文化生态,关注基层考核结果运用成效对基层治理的整体效用。二是实施全过程管理,实时调整考核结果运用。建设动态全过程的考核数据抓取与结果获取机制,通过抓实各管理环节实现动态反馈,促进考核结果运用的迭代更新。三是加强干部激励,让激励机制匹配发展目标。建立基层干部长效考核存档机制,通过设立档案的方式记录历次考核信息,为干部考核提供精准画像,将激励举措充分嵌入考核结果运用环节,提升激励实效性。

第五,完善考核评价纠偏机制。一是优化考核方式,强化考核动态互动。在基层考核中进一步完善自评和互评的机制,让基层单位能够对自身进行评估和反思,通过互相评价来发现和改进基层考核存在的问题。二是提升考核沟通能力,以沟通协商促进共同参与。考核主体要增强信息收集和处理能力,在积极促进各方协调参与沟通过程中,帮助基层单位发现问题并提供相应的改进意见和建议,推动考核过程纠偏。三是提升考核纠偏能力,构建正向案例宣传示范机制。一方面,增强对于考核结果的纠偏能力,及时调整不当结果,使考核结果能够助益考核制度建构与能力提升;另一方面,加强正向纠偏案例的宣传示范,促进考核评价纠偏效应的形成。

参考文献:

[1]钱君俊.基层考核应为“方法”而非“目的”[EB/OL].[2024-08-20].http:∥www.dzzkw.org.cn/show-36-28418-1.html.

[2]李东雪.基层考核“拉票刷票”现象当警惕[EB/OL].[2024-08-21].http:∥comment.hebnews.cn/2022-02/21/content_8731227.html.

[3]赵春秀. 整治考核“多头重复”乱象 切实减轻基层负担[N].人民政协报,2021-01-04.

[4]刘巍巍.材料靠编,现场靠演“奇葩考核”逼出年终迎检乱象[EB/OL].[2024-08-25].https:∥www.sohu.com/a/216314114_120078003.

[5]王胜利,胡美娟.论默顿的制度分析范式及其当代意义[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2011,(2).

[6]王新爱,王 微.领导方式规则化趋势引发的负向效应及规避方略[J].领导科学,2020,(15).

[7]吴晓林,白一媚.以考核促治理:基层治理专项考核的效能转化机制——来自四川省宜宾市的考察[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2022,(5).

[8]苗 青.以完善的考核机制治理基层“庸者逍遥”现象[J].国家治理,2022,(6)

[9]战旭英.地方政府绩效考核中的目标置换现象审视[J].理论探索,2023,(5).

[10]李 波,于 水.考核式治理失灵:基层形式主义的生成逻辑与防治对策研究[J].宁夏社会科学,2022,(3).

[11]任 敏,李 玄.渐进式整合:基层干部绩效考核的统一化逻辑[J].公共管理与政策评论,2021,(1).

[12]陈廷栋.基层考核机制变迁的轨迹、逻辑与展望——基于“价值—制度—行动”的整合性分析[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版),2024,(6).

[13]Mehrabian A,Ruessell J A.An Approach to Environmental Psychology[M].The MIT Press,1974.

[14]丁 煌,张绍飞.SOR理论视角下地方政府应急预防协同失灵的生成解释——基于X区“城镇燃气整治专项行动”的案例研究[J].理论与改革,2022,(6).

[15]刘 洁.理性选择理论及其困境思考[J].学理论,2011,(4).

[16][美]詹姆斯·S.科尔曼.社会理论的基础(上)[M].北京:社会科学文献出版社,2008.

[17]侯钧生.西方社会学理论教程[M].天津:南开大学出版社,2010.

[18]杨善华.当代西方社会学理论[M].北京:北京大学出版社,1999.

[19]张文翠.基层政府政绩目标设置博弈与压力型体制异化——基于北方七个地市的实地调研[J].公共管理学报,2021,(3).

[20]张乾友.“表僚主义”论[J].公共管理与政策评论,2022,(5).

[21]印 子.乡村治理能力建设研究[M].西安:陕西人民出版社,2021.

[22]陈万明.党政领导人才政绩成本考核探析[J].中国行政管理,2006,(3).

[23]赵 君,张永军,刘智强,等.绩效考核政治结构及其对反生产行为的影响[J].管理工程学报,2022,(1).

[24]谭英俊,吴欢欢.合作共产与价值共创:基层社会治理共同体可持续发展的新思路[J].中共天津市委党校学报,2024,(5).

[25]徐 娜.合法性与有效性:现代化转型时期基层治理的双重目标导向[J].湖北民族大学学报(哲学社会科学版),2021, (5).

[26]吕德文.基层中国——国家治理的基石[M].北京:东方出版社,2021.

[27]盛明科,陈廷栋.基层考核“口袋效应”的形成、风险与规制——基于督考权扩张的分析[J].江苏行政学院学报,2023,(2).

[28]王春城,苏 菲.基层形式主义困局何以发生与矫治?——基于“模糊—冲突”政策执行模型的解析[J].中共天津市委党校学报,2024,(3).

From “Increasing Burden and Reducing Energy”to “Reducing Burden"and Increasing Energy”:A Unified Strategy to Eliminate the Negative Effect of Grassroots Assessment

Abstract:

As a phenomenon of functional deviation, the negative effect of grassroots assessment is characterized as the negative impact of assessment on stakeholders and grassroots governance, and the result is that assessment will increase the burden on stakeholders and reduce the effectiveness of grassroots governance. It presents an unfavorable situation of “increasing burden and reducing energy”, which is not conducive to promoting the transformation of grassroots assessment of good governance and governance modernization. The generation logic of the negative effect of grassroots assessment is presented as the breeding of assessment dilemmas under the impact of mechanism operation, the expansion of the affected object under the impact of pressure conduction, the generalization of related fields under the impact of influence diffusion, and the deviation of governance goals under the impact of profit-seeking and energy reduction. In the process of promoting the modernization of grassroots governance, efforts should be made to eliminate the negative effect of grassroots assessment, based on the goal positioning of grassroots assessment driving grassroots governance from “increasing burden and reducing energy” to “reducing burden and increasing energy”, and coordinate and promote the integration and reshaping of grassroots assessment value orientation, the system optimization of decentralization and empowerment, the process specification of power operation, and the three-dimensional reconstruction of the implementation mechanism.

Key words:

grassroots governance, grassroots assessment, governance effectiveness, government performance management