多层级任务型组织的结构特征、运作机制及其制度功效

[摘 要]

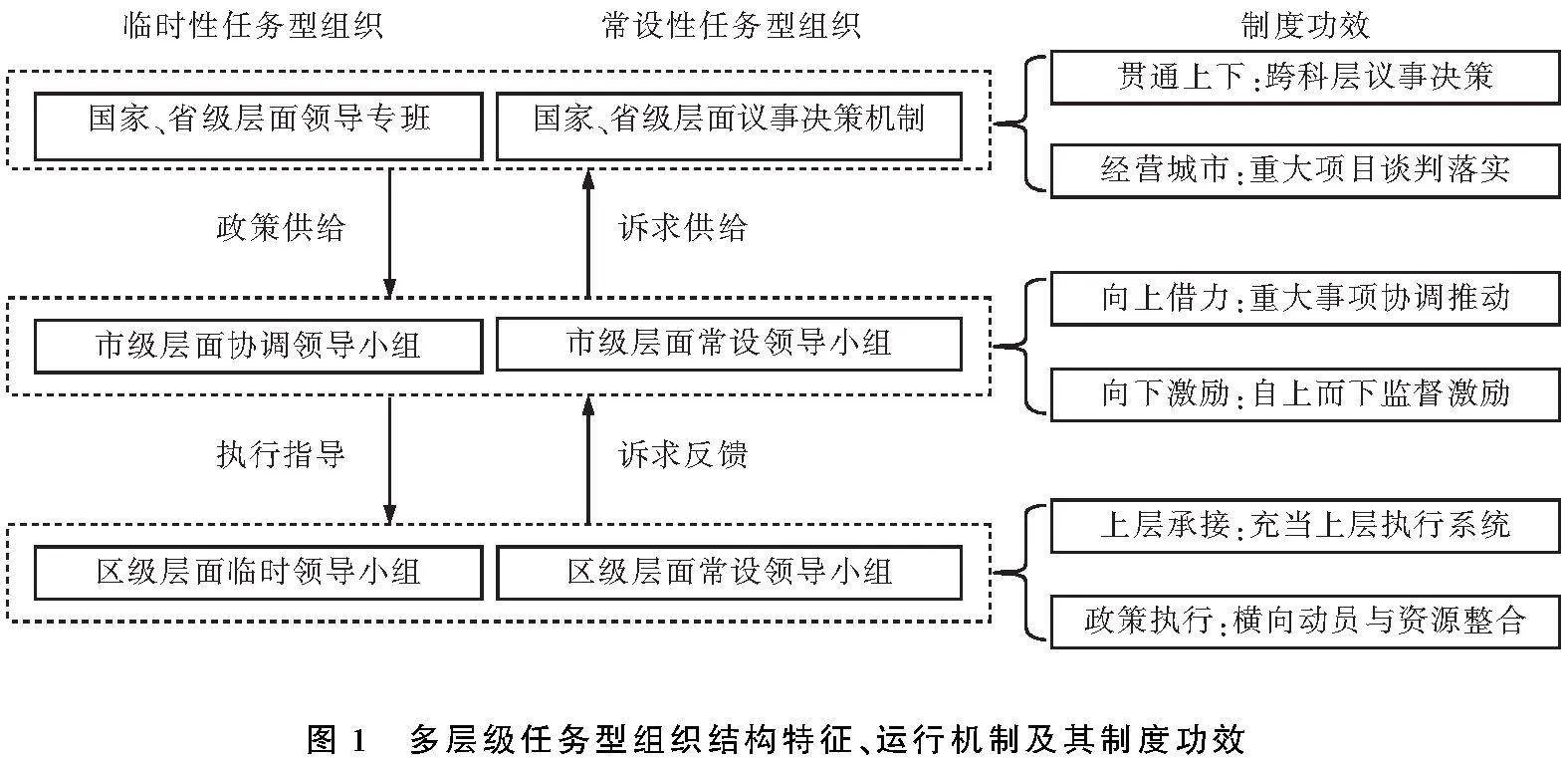

任务型组织因特定任务而设置,具有灵活性与适应性,显示多重形态及其制度功效。国家级、省级的议事决策型任务型组织、市级的协调型任务型组织和区级的执行型任务型组织,其结构特征、运行机制和制度功效各具特点,根据多重任务属性及所需制度功效,各级政府会选择不同的任务型组织类型。这些任务型组织根据任务需求,形成临时性或常设性的任务组织的形式,将不同层级政府以灵活的方式组织起来构建具有“多层级科层矩阵”特征的决策、协调、执行系统,共同推动功能区重大事项决策、落实。

[关键词]

任务型组织;功能区;议事协调机制;领导小组

中图分类号:D035 文献标识码:A 文章编号:1008-410X(2025)01-0028-11

一、问题提出

科层制自诞生以来就因其依赖规则运作和严格分工而被称为“效率”的代名词[1],但在应对突发性、临时性任务则显得难以适应。以“科层化矩阵”的方式组织起来的议事协调机制等任务型组织,能够有效弥补科层制灵活性与适应性的不足,在重大事项动员、纵向权威嵌入、横向资源整合等方面发挥重要作用[2]。这两种体制机制相互配合、相互促进,使中国政府组织呈现稳定性的同时具备适应性。在传统的政府体制中,任务型组织多为科层制的补充,已有研究大多集中在对于传统行政区划背景下某一层级政府、某一类型的任务型组织,如领导小组、工作专班等,探讨任务型组织的组织结构、制度功效、运作机制,较少有学者关注在城市功能区中存在的多层级任务型组织的特征及其运作。

城市功能区如经济特区、自贸区、开发区等,作为一种地域性的规划单位,一般由中央政府批准设立,被赋予广泛的自主权[3],发挥着政策创新策源地、改革开放试验田、特定功能孵化器等制度功效[4]。城市功能区因其试验性特质肩负着制度创新与政策创新的使命,跨层级、跨部门事项发生频次高,且由于功能区管理体制多为服务于特定经济社会发展任务的管委会体制,在横向上与行政区政府协同和纵向上寻求上级资源支持方面均存在较大需求。城市功能区试验性的特征使其治理情景更为复杂,常常面临临时性、探索性的任务,且由于承接国家战略往往需要处理超越地方政府权限的任务事项,仅仅依靠地方政府组织自身难以有效解决[5]。为满足城市功能区发展需求,设置以纵向权威嵌入和横向资源整合为主要目标的不同层级、不同类型的任务型组织,为观察多种类型的任务型组织提供了合适的场域。城市功能区在其发展和治理过程中设立任务型组织,不同层级的部门被纳入不同类型的任务型组织,使传统科层组织被打破,并重组形成科层网络,与传统科层组织一起构成功能区治理结构的重要组成部分[6]。在城市功能区的行政体制架构中存在着管委会这一正式的组织架构,包含以临时性任务完成为目标的领导小组及不同层级政府设置的用于指导功能区发展的常设性议事协调机制。目前,对于功能区广泛存在的常设性任务型组织的探讨较少,对于不同层级设置的常设性任务型组织的结构特征、运行机制、制度功效分析也甚少涉及,对于功能区存在的多层级任务型组织特征及其制度功效有待进一步提炼和分析。

本研究关注的W功能区为理解不同类型的任务型组织提供了合适的场域。W功能区在发展过程中,国家级、省级、市级和区级设置了多层级、多种类型且分工明确的任务型组织,共同参与该区的发展重大事项的决策、执行过程,形成多尺度共治的治理场景。多层级的任务型组织具有怎样的结构特征,如何运作,怎样发挥制度功效?本文在将不同类型任务型组织与传统科层制比较的基础上提出分析思路,并基于W功能区发展过程中设立的任务型组织的结构特征、运行机制及其制度功效等分析,进一步探讨多层级任务型组织运作规律。

二、文献综述与案例引入

自韦伯提出科层制以来,科层制作为现代国家组织的根基得到广泛关注[7](P44-47),但因其缺乏灵活度、适应性等饱受质疑,任务型组织作为科层制的补充在政府组织中广泛存在。我国政府组织中存在大量任务型组织,出现过各种各样的议事协调机制,包括领导小组、专项任务组、跨越层级的议事协调机制等多种形式。任务型组织并非铁板一块,包含常设性和临时性两种类型,常设性任务型组织是一种介于科层制和临时性任务组织之间组织形态。

(一)多种组织形式比较

1. 从组织结构与权威来源看,任务型组织可以被归纳为“科层化矩阵”结构,是科层权威以矩阵组织的运行方式呈现的一种非常规组织运行方式[8]。矩阵结构是一种结合职能制与项目管理混合的组织架构,具备双重领导机制,组织成员既有部门的上级(职能经理),也有项目上级(项目经理),横向多职能部门经理与纵向多项目经理双重领导下的组织架构呈现矩阵式的组织形式[9]。以项目为核心聚集多个职能部门共同促进项目的规划、执行与控制,通过有效的整合可以在很大程度上利用职能部门的专业知识和项目管理的灵活性,达到更高的组织绩效[10]。政府领导小组是比较常见的矩阵结构组织架构,领导小组的成员一般来自政府组织内部职能部门,以临时性任务小组的形式将多个政府职能部门聚集在一起,具备职能部门领导和小组领导双重领导机制。不同于常规矩阵组织各个主体之间具有相对平等的地位,领导小组内部成员具有不同的行政级别,包含领导系统和执行系统,纵向贯通领导层和执行层,形成集决策、执行的完整行动链条[11]。领导系统一般由党政系统领导担任,如市级领导小组由市委书记与市委常委组成领导系统,以凸显事项的重要性,吸引职能部门的注意力资源。

有的领导小组设置领导小组办公室负责定期组织协调落实上级部署要求,重要任务指导与统筹协调、督查督办等任务。执行系统则主要涵盖重大事项涉及的职能部门,由牵头部门会同协作部门统筹落实领导系统决策部署。领导小组这一机制设置从纵向上高位推动、横向上资源整合,促进了政策决策与政策执行的统一[12]。任务型组织一般会汇聚较高层级的党委系统领导担任小组组长、副组长,高层级权威的嵌入对于促进跨部门协调各部门集体行动方面具有一定的优越性,在促进优势资源聚集与倾斜方面发挥着重要作用[13]。

2. 从任务类型和运行机制看,科层制往往处理的是常态化的政府事项,临时性任务型组织一般以运动式治理处理非常规的临时性任务,而常设性任务型组织以长期性运动式动员的方式处理非常规的政府事项[14]。领导小组建设之初是为了加强党中央对关键事项的领导,并逐渐扩散至政治、经济、社会、环保等多领域[15]。传统科层组织强调层级节制、部门分工以提高组织效率,但严格的科层组织在应对变化的环境和层出不穷的问题缺乏灵活性,在解决跨部门协调事项方面缺乏相应的协调能力,容易陷入部门主义,甚至落入官僚主义的窠臼[16](P184)。领导小组在促进危机或临时的重大事项的解决中具有优势[17]。作为嵌入政府科层组织的灵活机制[18],任务型组织能够积聚各种资源,以较为强大的组织性力量克服部门主义,促进关键性事项的解决[19]。但实践中,对于一些具有非常规性任务性质又需要借助跨越科层部门的力量来进行的重要的长期性事项,则通过设置常设性的任务型组织的方式来解决。如国家级功能区存在大量为落实国家战略超越地方权限、需要借助中央政府权威和资源来实现的事项,通过设置相应的长期性的议事协调机制,以不定期召开会议的形式促进相关事项的解决。议事协调机制的设立往往较为机动,成员单位、会议召开频次、主题均较为灵活,主要以任务为导向而进行灵活的设置[8]。常设性任务型组织在面对特定的长期性任务时采取的是常规化运动式治理模式。

3. 从制度功效与组织成本看,科层制与任务型组织的制度功能相互补充,任务型组织的组织成本更低。科层制作为一种基于法理权威与层级制体制,具有高效、稳定、专业化等制度功效。任务型组织作为注入高层权威注意力、迅速聚集组织资源的非制度化的组织形式[20],在我国重大决策、执行等过程中起到重要的作用[11],其产生源自政府科层制组织运行过程中向上负责、条块分割而导致的“权威落实困境”与“资源整合困境”[21]。任务型组织纵向上以“高位推动”链接决策层与执行层,弥补政策制定与执行过程中的权威落实困境,横向上借助领导权威调动各职能部门参与积极性,弱化跨部门合作过程中的资源整合困境[13]。此外,任务型组织的组织设计使原本基于科层的弱激励模式转变为以“项目”运作,辅之以上级领导监督的激励机制,从而形成对于地方执行层级部门的“强激励”,使其具有更强大的动力来促使重大事项的解决,进一步强化权威落实与资源整合[22]。这三种不同的组织就成本而言,科层制需要固定的人员和编制,任务型组织往往从已有的人员中产生因而成本更低,常设性任务型组织由于常规设置成为正式组织的亚组织的部分,每年需要固定经费保障其运行,组织成本也会高于任务完成后就解散的临时性任务型组织。由于科层组织金字塔结构,考虑到层级因素,高层级如国家级、省级的临时性和任务型组织成本往往高于同等类型低层级的任务型组织。科层组织、临时性任务型组织、常设性任务型组织在组织形态、权威来源、任务类型及其运作等方面存在异同(见表1)。

(二)研究评述与案例引入

现有研究对于任务型组织的研究有助于理解其结构特征及制度功效,但仍有进一步拓展的空间。

第一,现有研究主要集中在传统行政区政府组织中产生的某一层级的任务型组织[12],对于功能区中广泛存在的不同层级政府设置的多层级任务型组织的揭示较为缺乏。功能区往往被赋予特定领域的创新探索或改革试验,上级政府对于基层创新变革方向与风险的把控,以及基层政府对于上级政府变革意图与政策支持的把握尤为重要。跨层级任务型组织的设置作为连接基层与高层级政府的纽带,对于减少信息不对称、增进信息传递效率具有重要作用[22]。有学者关注到任务型组织对于功能区建设的重要价值,如在功能区设立阶段设置的开发建设领导小组[6],发展过程中设置可以实现跨层级科层互动的联席会议机制[23]等。因此,需要对功能区中存在的任务型组织尤其是多层级政府设置的跨科层议事协调机制给予更为深入、系统的分析与揭示。

第二,已有研究多将任务型组织作为科层制实现适应性、运动式治理的补充机制,强调其临时性、运动式的特征,但需要看到作为衍生于科层制的任务型组织与科层制之间的联系,尤其是对于“类科层化”运作的常设性任务型组织要给予更多的关注。有学者关注到任务型组织在强治理压力和单一任务驱动的治理情景下会转化为政府的职能部门成为科层制的一部分[24],也有学者意识到部分任务型组织并未走向终结而是被常设化[25]。这两种现象均指向任务型组织科层化或类科层化的组织现象,对于任务型组织类科层化还有进一步探究的空间。在实践中存在大量“常设化”的任务型组织,这些常设化的组织是一种“亚正式”的组织形态,既不同于传统科层制常设且以常规化的任务作为目标,也不似临时性任务型组织以任务完成作为终结[23],而是从已有科层组织中抽调人员形成科层化矩阵,且以常设性的组织架构、常态化的议事协商来运作[26]。本研究聚焦于功能区广泛存在的多层级设置的多种类型的任务型组织,并关注到常设性任务型组织的组织结构及其制度功效,进一步完善任务型组织的研究。

本研究以W功能区为例,关注到其发展过程中成立的诸多类型的任务型组织,包括国家级、省级、市级、区级多层级政府设置的常设性议事协调机制,也包含不同层级设置的多种临时性任务型组织,以及各个层级任务型组织之间的互动与联系,聚焦功能区中广泛存在的多层级常设性任务型组织,对其结构特征、运作机制和制度功效进行揭示。

W功能区的发展大致可以划分为初创期、升级期和制度化三个阶段。在初创期,功能区项目成立并最终落户。在成立之初,功能区所属市成立了功能区发展战略指挥部,用于指导功能区的各项事宜。随着功能区的发展,战略指挥部升格为市级功能区领导小组,对功能区发展的重大事项进行指导、决策。这一阶段,省级设置的用于指导省内功能区的议事协调机制,对于促进功能区省级资源倾斜、上升为国家级功能区均起到重要作用。进入升级期,功能区成立了致力于升级为国家级功能区的领导小组,推动升级各类事项,在各级政府的共同努力下,成功升级为国家级功能区。升级后中央政府为功能区设立了国家级部委联席会议,省级政府也建立了相应的联席会议机制专门对功能区的发展进行指导。这些机制的建立,使功能区能够突破传统的行政层级限制,直接与高层政府进行互动,为功能区争取到更多的政策支持和资源,为功能区的持续发展和创新提供了更加有力的政策支持和制度保障。除了常设性任务型组织,在功能区发展的过程中涉及具体事项如总体规划制定、省级条例编制、创新试点探索、重大项目落地均设立了临时性的领导小组用于推动相关事项进程,在涉及上级行政权属方面,高层如省级政府也设置相应的工作专班专门服务于事项的落实、落地。在事项完成后,临时性组织依据相关程序予以撤销。

三、案例呈现:W国家级功能区发展过程多层级任务型组织分析

功能区的治理体制呈现“科层组织+科层网络”共同治理的治理结构[6],W功能区的每个发展阶段的关键事项均有任务型组织的出现,且发挥着重要作用,发展过程出现了不同层级设置的多种类型的任务型组织(见图1)。常设性任务型组织包括国家级、省级的议事决策会议机制和市级协调执行领导小组,临时性任务型组织主要包含各个层级成立的执行性领导小组。这些组织构成集议事决策、上下协同、执行协商于一体的组织体系,共同参与功能区发展的过程。

(一)跨层级互动:国家级、省级议事决策机制

W功能区在升级为国家级功能区之后具备了与国家级、省级政府互动的议事协调机制。这一体制设置不仅源于国家级功能区在机构设置上,一般需要配备国家层级的体制机制,体现正当性逻辑,而且有助于超越地方权限事项的解决,体现效率性逻辑[27]。跨层级机制具有政治经济双重属性,这些跨科层的议事协调机制使其得以打破政府科层限制,不受行政级别制约,直接与国家部委和省级政府直接互动,为向上扩权、寻求政策支持开辟通道。同时,跨层级的机制会充当经营城市“发力场”,使高层级政府参与地方政府的招商引资或重大项目引入过程。

1.区域定位:重要议事决策的“互动场”。设置越高级别的议事协调机制的难度越大,对于W功能区行政改革或创新而言,获得行政资源与权威资源的支持以增强行为的正当性是基层政府较为渴望的,得到国家的政策支持如同拿到“指挥棒”的同时获得“护身符”,不仅会启动地方政府的项目制运作,省、市、区政府也会配套投入相应的资源和支持[27],而且得到高层级政府的支持意味着赋予其改革创新行为正当性,使基层政府得以“放心大胆”地推动改革[28]。因而,高层级政府的参与和认可对于促进地方政府改革创新具有重要价值[29],升级为国家级项目、获取国家级试点项目等权限均属于中央政府,且突破地方权限的改革创新的干预权和否决权也由高层级政府掌控[30]。每一年国家级和省级跨越层级召开的机制会,其议定事项均会对功能区发展产生影响,在上升为国家级战略合作项目、总体发展规划制定、制度建设、试点争取等议定均发挥了重要作用。通过机制会议召开的契机,重大事项的决策得以获得高层级政府的支持,大大减少了科层组织的协调难度。协调可以为机制的建立带来更大的协调力度,虽然机制可以协调,但没有可行的机制,工作推进会比较困难。获得高层级政府的批准对于基层政府而言是从寻求上级支持转变为政策执行,如果地方政府主动提出并按照公文旅行的方式进行层层上报,其效率和成效将大打折扣。

2.城市营销:重大项目引进的“发力场”。随着我国经济发展的转型升级[31],地方政府对于城市的营销体现在注重高科技企业、科研院所、教育医疗等公共服务机构的引入[32],尤其是具有双边合作意义的机制,其中一个重要环节为项目签约,基层政府会以重大项目为节点促进项目的签约、落地。由于行政层级的差别,高层级政府的资源调动能力更强,对于重大项目引入过程中的事项协调起到更大助力。地方政府在重大机制会议召开前会做好布局,积极收集项目并帮助企业在项目协议、落地等方面进行协调,以此推动项目顺利落地。对于企业而言,能够参与到高层级领导见证签约的会议中,也具有较好的宣传功效。

在W功能区,省级机制会议自成立以来十余年间签约项目四十余项,国家级项目十余项,对于促进区域发展产生较大影响。机制会议所呈现的官员激励及良性政企互动是产业园区官员激励与市场激发的缩影。在这一过程中涉及重大项目落地或重要试点推行的具体工作需要高层级政府加以解决的,也会以设置相应的专班等临时性任务型组织的形式推进工作落实。

(二)承上启下:市级层面常设领导小组

市级层面常设领导小组同国家级和省级的议事协调机制一样,也是W功能区常设性任务型组织之一。但相较于高层级的任务型组织,市级层面常设领导小组是承上启下的一环,主要在向上借力和向下激励方面发挥作用。市级层面常设领导小组借助市级权威资源协调推动重大事项,确保重大问题得到有效解决。通过自上而下的监督激励机制,领导小组不仅提升了议题的重要性,增强了基层执行的积极性,还通过事项督办和绩效考核等方式,确保各项工作落实到位。

1. 向上借力:重大事项协调推动。市级层面常设领导小组可以调动市级权威资源协助重大事项解决,且功能区管委会属于市政府派出机构,市级政府直接管辖功能区各项事务,对功能区的发展产生了重大影响。关键性事项,如高层级政府权限争取、跨区域基础设施建设、园区层级提升等事项超越了地方职能权限,向上借力推动事项协调、落实是管委会解决发展重大问题的重要手段。具体而言,在功能区成立之初成立指挥部,对于区域项目谈判、落地、制度机制建设方面起到重要作用。市级政策权限下放与制度保障均在指挥部的指导下完成,指挥部逐渐发展为管委会长期指导区域发展事项。在园区升级方面,有关升级为国家级等具体细节的沟通,市级任务型组织起到关键性作用,对于纵向上协调争取高层级政府权限,横向上学习同类的园区体制机制、政策创新、园区发展方面均发挥了重要作用。市级层面常设领导小组对于地方发展诉求积极响应,而对于功能区土地资源、跨区域基础设施建设、政策创新等方面的诉求,也可以经由其反馈、协商解决。

2. 向下激励:自上而下监督激励。市级层面常设领导小组的激励功能既体现在“领导高度重视”带来的正向激励,还来自科层督查督办带来的监督激励。首先,高规格领导小组的成立是领导“注意力”倾斜的集中体现,进而影响议题的“显著性”[33],形成对基层执行部门的强激励[34]。

市级层面常设领导小组通过组织机构重组的方式重构委托代理结构,将基层部门与上层领导以临时性小组的形式纳入一个组织,使跨越层级的委托代理转化为直接委托,降低信息传递、沟通协调等交易成本,也使委托代理更为有效。市级层面常设领导小组由党委一把手任小组组长,政府部门一把手任常务副组长,使纵向的“条条”激励转化为“块块”激励,产生更强的激励效果。其次,市级层面常设领导小组通过事项督办、绩效考核等方式强化对基层的监督激励。督查督办是我国政府运行过程中促进事项落实的关键制度,其将高位决策、中层推动与基层落实之间有效衔接起来,形成以任务结果为导向的一种监督激励制度[35]。

W功能区在成立市级层面常设领导小组之后每次开会之后都会形成议定事项的会议纪要,明确责任单位和工作要求,在督办的时候作为督办依据,以此督促基层政府部门促进具体事项的落实,了解事项进展情况,落实推进功能区的发展。

(三)执行协商:区级执行领导小组

区级除了包含承接高层级政府议事协调的重要组成部分的常设性任务型组织,更多的是大量自下而上创设的基于重大事项解决的临时性领导小组。

区级常设性任务型组织作为市级层面常设领导小组的执行系统,可以确保高层级政府战略决策高效贯彻到基层,同时有效反馈基层诉求,实现中央与地方的贯通。区级临时性领导小组主要负责政策执行,通过横向动员和资源整合,克服职能部门间的协调障碍,推动重大项目引进和重要政策制定。

1.上层承接:上层常设性任务型组织执行系统。区级的常设性组织从功能区管委会和区政府的职能部门中产生,并不以独立的形式成立任务型组织,而是充当市级层面常设领导小组的执行系统,并以在区级部门设置领导小组办公室的形式来参与到高层级政府议事协调的过程中。区级领导小组办公室主要负责领导小组日常工作,定期组织会议协调落实上级部署的国家战略工作任务;制定区域战略工作方案、目标任务、实施计划,制定部署重点工作任务并进行宏观指导和统筹协调,开展专项工作督查督办,完成领导小组交办的其他工作。区级执行领导小组办公室的设置使市级政府的议定事项可以快速传达到区级执行部门,基层政策诉求也可以直接向高层级政府提出。不同层级常设性任务型组织形成从中央到地方贯通的系统,促进功能区发展事项的上传下达、决策执行。

2.政策执行:横向动员与资源整合。在高层级政府就重要事项作出决策后,决策执行环节一般需要基层政府落实。区级的临时性领导小组核心任务是如何实现同级别的职能部门的行政资源调度,横向职能部门的资源整合功能是领导小组所具有的“高位推动”功能的延续[36]。我国政府组织的条块分割及向上负责的特征,会使平级部门的横向调度陷入权威缺乏的困境,但诸多事项的落实均需要职能部门的协调配合方能完成,具体事项落实的牵头部门就可通过成立领导小组的形式借助领导权威实现对职能部门的调度。在政策执行过程中,如果面临需要调动领导权威资源和横向联动频次较高的事项时,会通过设置领导小组的形式将领导权威和同层级职能部门组织起来以推进事项更高效解决,事项完成后依照程序解体。在W功能区发展过程中设置了诸多区级临时性任务型组织,这些领导小组包括重大项目引进(如“创新研究院”建设工作领导小组)、重要政策制定(如总体发展规划、省条例制定等领导小组)等。在引进重大项目“创新研究院”时,主要由功能区项目引进部门作为牵头部门落实,但研究院从引进落地到运营涉及诸多事项,如项目申请、筹建、管理等需要属地管理部门、科技局、组织部、人力资源社会保障局、财政局等部门协同解决。借助领导小组的领导权威可解决平级协调权威缺乏的困境,实现资源整合促进项目落地,降低沟通成本。此外,借助领导小组可克服不同职能部门的专业壁垒,促进需要跨专业知识的关键事项的解决,如重要政策制定类的领导小组。对于影响整个区域发展如规划文本、条例等的制定,由于其涉及多个部门的具体业务,政策条文的梳理起草存在专业知识壁垒,仅仅依靠牵头部门难以驾驭,需要协调相关职能部门把关。在此过程中,涉及权限修订或争取也需要职能部门与对应的上级职能部门进行沟通协商达成。区级领导小组对于落实重大事项资源调度、协商沟通具有重要价值,可以推进事项得以更为顺利、高效的解决。

四、基于任务属性与制度功效的任务型组织逻辑

国家级功能区发展过程中不同层级政府设置常设性任务型组织和临时性任务型组织。任务型组织在发展过程中形成集决策、协调与执行于一体的多层级任务型组织,以多层级科层矩阵的形式将不同层级政府的力量纳入基层治理过程。不同层级政府的任务型组织呈现不同的组织类型,对不同类型的任务型组织结构、运作机制及其功效进行分析,可以进一步深究任务型组织类型选择的底层逻辑,并探讨任务属性与制度功效如何影响任务型组织的选择与走向。

(一)多层级任务型组织结构与类型

功能区中不同层级设置的任务型组织并非独立运作的,这些组织之间的相互协调配合构成多层级决策、协调、执行体系,使高层级政府的权威得以嵌入,跨越科层的组织资源进行有效整合,在促进功能区发展过程中重大事项决策、沟通协调、政策执行方面均发挥了重要作用。不同于常规政府运作所遵从的逐级互动,我国的功能区存在跨越层级的互动机制,基层政府可以跨越一个或多个行政层级进行府际互动,如昆山开发区的部省级联席会议制度[23]、自贸区的工作联席会议制度[37]。跨层级的议事协调机制的组织架构也是以科层化的矩阵形式,将高层级政府纳入地方的决策议程,有效降低传统科层体制信息不对称,吸引中央、省级政策注意力,提升向上寻求政策、资源支持的效率[23]。不同层级的常设性组织设置是遵从政府科层体制上下职责同构而整体设置的,具备完整的从决策至执行监督的完整行政链条,高层级的常设性任务型组织负责决策、指导,下一层级的任务型组织需要向上层组织汇报工作进展。这些常设性任务型组织用于指导功能区的长期工作,是功能区行政体制长期存在的重要补充。临时性任务型组织则主要作为科层制职能部门与常设性任务型组织的补充,就重大事项的具体落实、执行工作进行统筹谋划。

按层级看,国家级、省级协调会议机制具有较高的行政位阶,充当重大事项的决策机制,发挥着信息沟通、战略决策的作用。政府属于金字塔式的科层机构,越往上行政组织人员幅度越小、权威越高,注意力资源也更为稀缺,所能调度的行政资源、权威资源、财政资源越大。国家级、省级常设性任务型组织主要起议事决策的功效,这一制度设计能够有效贯通上下各层级为地方发展注入高层级政府力量,有针对性地指导地方功能区发展,尤其是国家级功能区设置国家级议事协调机制是完善管理体制机制的常规手段。

国家级或省级任务型组织主要对区域发展进行整体性指导,在宏观规划、重大事项决策、重大项目引入等方面发挥作用,这些任务对于功能区发展是贯穿始终的,其往往常设,且设置固定的人员和经费保障其运行。由于这类组织涉及事项的重大,且受层级较高领导者的注意力资源限制,举行会议的频次往往为一年一次。在常设性任务型组织就事项议定之后,需要高层级政府完成的事项也会设置相应的临时性任务型组织就事项具体工作进行推进,如重要政策制定或重大项目引入的协调领导小组。市级层面常设领导小组作为链接基层与高层级政府的中间层级起到承上启下的作用,向上可以协助地方政府反馈诉求以寻求高层级政府政策支持,向下对区级领导小组及区级政府进行指导、监督激励等。区级常设性任务型组织除了充当上层常设性任务型组织的执行系统外,更多以重大事项落实的临时性任务型组织为主,为承接上层任务或主动完成某项工作而设立。

不论是高层还是基层的临时性任务型组织,其任务型组织随着项目的设立和结束而成立、撤销。

(二)任务属性与制度功效:任务型组织类型选择

不同层级政府设置的多种类型的任务型组织为实现跨层级跨部门任务的完成提供了组织基础,结合政府面临的多重任务属性(如长期性和短期性),以及所需制度效果(是否需要整合高层级或低层级政府资源),可以将任务型组织的结构特征(类型选择)进行归纳(见表2)。为应对不同的治理任务类型和实现不同的制度功效,政府会选择设置不同类型的任务型组织。本研究聚焦任务型组织这一组织形式,单一任务类型往往设置职能部门(长期性)或部门化(纳入部门工作)的方式[24],不在讨论范围。

在我国行政管理实践中,任务属性具有异常的复杂性[24],这种复杂性在以创新探索为目标的功能区中更为突出,伴随这种复杂性,设置多种类型的任务型组织成为适应任务复杂性的回应方式。功能区在发展过程中,不但承担着探索形成可复制、可推广的制度创新任务,也面临着充当经济增长极、引入促进经济社会发展项目的职责,还受到宏观规制和严控编制数量以降低组织成本的约束[6],设置多种类型的任务型组织成为保持组织弹性适应复杂的治理情景的现实选择。功能区治理任务属性的复杂性既源于时间维度上任务的长期性与临时性,也源于任务跨越多个政府层级需要调动高层级政府力量。对于长期性的多重任务类型往往设置长期性的任务型组织,短期性的任务则多设置临时性任务型组织来完成。将制度功效与成本(是否需要调动更高行政层级政府资源)考虑其中,对于需要实现高层级政府动员的事项制度功效高、成本高,往往会设置多层级的常设性或临时性任务型组织,贯通不同层级政府实现某一临时性或长期性任务的解决。对于无需高层动员低制度功效与低制度成本的任务则主要由低层级政府以常设性或临时性的任务型组织来完成。

第一, 常设性任务型组织。常设性任务型组织的存在是由于任务的常规性与高层组织行政资源的稀缺性来决定的,是为解决常规性的跨层级任务而不设置专门的职能部门的一种替代性做法。国家级或省级等高级别的功能区,其作为国家或省级政府战略实施的空间载体,需要承担国家或省级的事权或承接更大体量的项目落地。但国家或省级政府难以设置或指定专门的职能部门用于某一功能区发展事项的决策,因而设置常设性的任务型组织(多为议事协调机制)成为解决功能区行政体制问题的关键方式。我国政府的职责同构的性质使高层级政府设立常设性任务型组织用于议事决策,下层政府需要设置对应的任务型组织用于决策执行,呈现自上而下的多层级常设性任务型组织共治的特征。

国家设置议事协调机制后,省级、市级政府会设置对应层级的议事协调机制以承接上级政府任务指示,这些常设性任务型组织与管委会等常规职能部门构成功能区的治理体制的重要组成部分。如此,国家级或省级的功能区就具备了从中央至省市区完整的行政链条,用于促进区域发展重大事项的决策落实。低层级的常设性任务型组织主要用于应对长期性的常规事项,用于基层政府的动员和向上协调。功能区发展早期并未超过基层事权,市区政府设置的指挥部(常设性低层级任务型组织)是在早期用于指导区域发展的重要机制,在功能区升级后也会继续作为高层议事协调机制的承接组织来完成高层级政府交办的事务。

第二, 临时性任务型组织。临时性任务型组织与领导小组类似,其成立与撤销较为灵活,多为某项任务的执行而设立。在高层级的常设性任务型组织就某一事项议定之后,需要就这一具体事项进行推进落实,具体工作落实往往由临时性任务型组织来完成。临时性任务型组织也可能涉及不同的层级和部门,由于我国政府组织职责同构的性质,对于需要涉及高层级政府部门的事项往往会设置多层级的临时性任务型组织,如省市区政府成立的政策制定专班等,仅仅涉及低层级政府行政权限的事项则往往由低层级设置临时性的任务型组织来完成。这些多层级任务型组织是功能区行政体制的重要组成部分,以柔性的方式促进了高层级政府的权威嵌入,形成了多尺度共治的治理体制。

(三) 多类型的任务型组织及其适用情景

多类型的任务型组织作为一种灵活的体制机制设置,构成功能区和行政区政府应对跨部门、跨层级协同联动事项的重要组织基础。对于多种类型任务型组织结构特征、制度功效及其选择逻辑的分析,有助于加强对于我国政府多种组织形式及其运行机制的理解。

第一,为适应不同任务属性下的治理情景,政府会选择不同的组织形式应对,多种类型的任务型组织应运而生。基层运动型治理是一种常规性的行政机制[38],与此相适应,任务型组织成为基层实现高效动员的组织基础。任务型组织在特定组织环境下科层化为常设的职能部门而丧失任务型组织的属性,但任务型组织

“类科层化”,即其长期设置但并非以常规的职能部门存在。这主要受到组织任务的长期性与跨科层性,以及设置专门的职能部门面临制度功效与组织成本的约束。科层制职能部门与任务一一对应的设置难以实现跨越层级、部门协调的功效,面临更高的组织成本,尤其是在高层级政府中设置专门的职能部门面临更大的规制和成本约束。常设性的跨科层的任务型组织便以更低成本的组织动员实现跨科层的议事协商和组织动员,对于解决超越基层管理权限的长期性任务具有较强的组织适用性。常设性任务型组织在解决一些跨域协商方面具有较强的适用性,如长三角地区政协联动机制、京津冀政协主席联席会议、“9+2”城市协作体联席会议等。此外,在面临临时性跨部门任务的过程中,临时性任务型组织可以实现高效的组织动员、纵向权威嵌入与横向资源整合,是科层制重要补充。

第二,不同类型的任务型组织之间并非彼此孤立存在的,其内嵌于科层制,也受科层制组织上下级关系的影响。功能区多层级任务型组织形成集议事决策、协调沟通、政策执行于一体系统化的组织架构,这些多层级任务型组织形成一种“类科层化”运作模式,将不同层级政府以更为扁平化的形式聚集于地方,在促进关键事项落实方面起到重要作用。任务型组织作为政府组织非常规的运作方式,其依靠的是科层组织的运作,呈现“科层为体、小组为用”的特征,尽管存在运行保障不到位,小组泛化而带来的效率不足、重要性降低等问题,但在促进功能区政策制度创新、重大项目建设等方面均发挥了重要作用。

新任务持续不断地产生是地方治理的基本情景,任务型组织作为弹性治理组织形态蕴含多种形态,也实现了诸多制度功效。改革开放以来,单一制的行政科层体制演化成各种形态,不同层级、类型的任务型组织之间及其与科层组织部门之间形成相互联系、嵌套的多层级科层矩阵,共同参与治理任务的完成。任务型组织因任务的属性而被常设、撤销、合并,甚至有的科层化为正式的职能部门[26]。组织形态的不断演进保持了组织整体的灵活性与适应性,避免了陷入僵化的“理性牢笼”的困局之中。

参考文献:

[1]王春娟.科层制的涵义及结构特征分析——兼评韦伯的科层制理论[J].学术交流,2006,(5).

[2]张康之,李圣鑫.组织分类以及任务型组织的研究[J].河南社会科学,2007,(1).

[3]杨 龙.全域功能区:一种新的治理单元[J].中共天津市委党校学报,2023,(4).

[4]高恩新.事权分化、尺度重构与权威嵌入:开发区管理体制变迁的三重逻辑[J].行政论坛,2021,(3).

[5]李 萌,叶 林.柔性尺度重构:城市创新区发展的行政逻辑——基于A国家级创新功能区发展的分析[J].华南师范大学学报(社会科学版),2024,(4).

[6]吴晓林.模糊行政:国家级新区管理体制的一种解释[J].公共管理学报,2017,(4).

[7][德]马克斯·韦伯.经济与社会[M].北京:北京出版社,2008.

[8]达尔罕.领导小组机制的运行逻辑与优化建构[J].领导科学,2022,(6).

[9]Ford R C,Randolph W A.Cross-Functional Structures:A Review and Integration of Matrix Organization and Project Management[J].Journal of Management,1992,(2).

[10]Sy T,Beach L,D’Annunzio L S.Challenges and Strategies of Matrix Organizations[J].Human Resource Planning,2005,(1).

[11]原 超.理解“议事协调小组”:中国特色政策执行的实践工具[J].领导科学论坛,2019,(15).

[12]罗湖平,郑 鹏.从分割到协同:领导小组重塑条块关系的实践机制[J].中国行政管理,2021,(12).

[13]赖静萍,刘 晖.制度化与有效性的平衡——领导小组与政府部门协调机制研究[J].中国行政管理,2011,(8).

[14]张 铮,李政华.“领导小组”机制的发展理路与经验——基于历史制度主义的分析[J].中国行政管理,2019,(12).

[15]赖静萍.当代中国领导小组类型的扩展与现代国家成长[J].中共党史研究,2014,(10).

[16][德]马克斯·韦伯.新教伦理与资本主义精神[M].北京:北京大学出版社,2007.

[17]童 宁.地方政府非常设机构成因探析[J].中国行政管理,2007,(3).

[18]樊晓晨,聂月岩.国家治理现代化背景下“领导小组”问题探析[J].中共天津市委党校学报,2015,(5).

[19]杨雪冬.“小组政治”与制度弹性[J].人民论坛,2014,(15).

[20]刘圣中.临时组织——一体化行政与官僚制缺陷下的组织安排[J].江苏行政学院学报,2007,(3).

[21]原 超.“领导小组机制”:科层治理运动化的实践渠道[J].甘肃行政学院学报,2017,(5).

[22]原 超,李 妮.地方领导小组的运作逻辑及对政府治理的影响——基于组织激励视角的分析[J].公共管理学报,2017,(1).

[23]叶志鹏.上下互动式扩权:内生型经济发展中的地方政府行为逻辑——对昆山经济发展的长时段考察[J].公共管理学报, 2022,(3).

[24]管 兵,罗 俊.任务型组织的科层化——以W市城镇化过程中的组织变迁为例[J].社会学研究, 2023,(6).

[25]刘军强,谢延会.非常规任务、官员注意力与中国地方议事协调小组治理机制——基于W省W市的研究(2002~2012)[J].政治学研究,2015,(4).

[26]王心怡,孟天广.重访科层制:对议事协调机制的类型学探究[J].西安交通大学学报(社会科学版),2024,(1).

[27]陈家建.项目制与基层政府动员——对社会管理项目化运作的社会学考察[J].中国社会科学,2013,(2).

[28]刘世定.历史的理论研究路径和理论模型对《中国的集权与分权:“风险论”与历史证据》一文的几点评论[J].社会,2017,(3).

[29]冯 猛.目标权衡与过程控制:地方政府创新的行为逻辑[J].社会学研究,2020,(2).

[30]韩博天,石 磊.中国经济腾飞中的分级制政策试验[J].开放时代,2008,(5).

[31]周诚君,洪银兴.城市经营中的市场、政府与现代城市治理:经验回顾和理论反思[J].改革, 2003,(4).

[32]陈 玲,王晓丹,赵 静.发展型政府:地方政府转型的过渡态——基于沪、苏、锡的海归创业政策案例调研[J].公共管理学报,2010,(3).

[33]Nicholson-Crotty S.The Politics of Diffusion:Public Policy in the American States[J].The Journal of Politics,2009,(1).

[34]庞明礼.领导高度重视:一种科层运作的注意力分配方式[J].中国行政管理,2019,(4).

[35]陈水生.从压力型体制到督办责任体制:中国国家现代化导向下政府运作模式的转型与机制创新[J].行政论坛,2017,(5).

[36]周 望.超越议事协调:领导小组的运行逻辑及模式分化[J].中国行政管理,2018,(3).

[37]殷 洁,罗小龙,肖 菲.国家级新区的空间生产与治理尺度建构[J].人文地理,2018,(3).

[38]欧阳静.论基层运动型治理——兼与周雪光等商榷[J].开放时代,2014,(6).

Structural Characteristics, Operating Mechanisms and Institutional Effectiveness of Multi-Level Task-Based Organizations

——An Analysis Based on the W National-Level Functional Zone

Abstract:

Task-based organizations are established to address specific tasks, characterized by flexibility and adaptability, exhibiting diverse forms and institutional functions. National and provincial task-based organizations primarily focus on deliberation and decision-making, municipal-level organizations emphasize coordination, while district-level organizations are execution-oriented. Each type demonstrates unique structural charactoristics, operational mechanisms, and institutional effectiveness. Based on the attributes of various tasks and the required institutional functions, governments at different levels opt for specific types of task-based organizations. These organizations, according to task demands, adopt temporary or permanent forms, flexibly integrating multiple levels of government into a “multi-tiered bureaucratic matrix” system. This system, encompassing decision-making, coordination, and execution functions, collectively facilitates the decision-making and implementation of major initiatives within functional zones.

Key words:

task-based organization, functional zone, deliberative coordination mechanism, leadership group

——基于马克思和韦伯文本的研究