数字人赋能政务服务创新的实现机理及未来进路

[摘 要]

数字人作为政府数字化、智能化运行的新实践,为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。立足数字技术赋能政务服务创新背景,从“技术复杂度”和“组织整合度”两个维度将地方政府对数字人的应用划分为信息发布型、信息交互型、业务导办型和智慧服务型四种类型。信息丰富性、服务可及性和交互同步性是数字人在政务服务过程中展现的特征优势,三者共同构成数字人赋能政务服务创新的实现机理。从“技术—组织—环境”视角看,保障数字人赋能政务服务创新的具体路径包括加快技术创新与要素供给,健全技术审查和责任机制,完善政府内部协同机制、统筹推进机制和数据共享机制,践行民主化价值准则、创新多层次治理工具及建立多主体共治机制。

[关键词]

数字人;政务服务;技术执行;数字政府

中图分类号:D63 文献标识码:A 文章编号:1008-410X(2025)01-0039-11

一、问题的提出

数字人,又称“虚拟人”或“虚拟数字人”,是通过人工智能技术赋予智能化和自主性的人格化数字实体。数字人在政务服务过程中能准确识别民众办事意图、指导填写办事信息、自动生成申请材料、大幅降低办事成本。党的十八大以来,党和国家高度重视数字政府建设,习近平强调:“把数字技术广泛应用于政府管理服务,推动政府数字化、智能化运行,为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。”[1]2024年1月,我国颁布《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》,要求“推动政务服务由人力服务型向人机交互型转变”[2]。上述要求为党和国家深入推动政务服务提质增效、进一步提升人民群众获得感指明了方向。

在党和国家的支持领导下,各地政府陆续上线多个政务服务数字人应用,如深圳龙岗区政府网站的政策解读数字人、上海数字文旅中心数字人、济南行政审批服务局的智能导办数字人、北京经济技术开发区数字人等。数字人赋能政务服务实践,推动了政府治理模式变革[3]。当前,学界对数字人赋能政务服务创新的研究刚起步,主要集中在概念认知、角色画像、标准体系和交互情感等方面,而对数字人赋能政务服务创新的类型特征和实现逻辑尚未开展深入研究。

马克斯·韦伯指出,基于核心特征的“理想类型建构”和“类型比较”是认识世界、改造世界的重要手段[4](P40)。

鉴于类型学分析的重要意义,本研究遵循“是什么、为什么、怎么做”的研究逻辑:一是从“技术复杂度”和“组织整合度”两个维度对数字人赋能政务服务创新进行类型划分;二是选择深圳龙岗区政府网站数字人、上海数字文旅中心数字人、济南行政审批服务局数字人、北京经济技术开发区数字人四个典型案例,探究数字人赋能政务服务创新的内在逻辑,明确数字人发挥作用的实现机理;三是立足“技术—组织—环境”视角,就政务服务数字人在技术就绪、组织调适和环境支撑等方面存在的不足,提出对策建议,为未来实践提供参考。这在理论上,有助于进一步深化研究,增加该领域知识积累;实践上,有利于明确工作方向,回应党的二十届三中全会继续推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标。

二、数字人赋能政务服务创新的类型:基于技术复杂度和组织整合度考察

技术复杂度和组织整合度是数字人赋能政务服务创新类型划分的重要依据[5]。政务服务数字人建设属于“技术影响下的政府创新实施”范畴,各地政府运用数字人赋能政务服务遵循技术和组织互构的逻辑:一方面,政府组织对数字人有关技术的采纳态度和使用策略构成一种约束性条件,对技术选择、设计、感知和使用等执行过程产生影响[6];另一方面,技术作为创新工具,

为提高政府运行效率、优化政务服务质量提供新的方法路径,并以非工具思维驱动组织安排进行更深层次的革新与变迁,形成与技术相调适的组织安排[7](P11)。从“技术复杂度”看,技术工具为政务服务难题破解和模式创新提供了技术化的解决思路,技术的复杂程度影响其治理目标的实现。就“组织整合度”而言,组织结构的既有形态、约束条件和变革程度决定了技术赋能效果,组织结构的整合水平影响技术赋能的广度和深度。从“技术复杂度”和“组织整合度”两个维度,数字人赋能政务服务创新的类型可以划分为四种,即信息发布型、信息交互型、业务导办型和智慧服务型(见图1)。

(一)信息发布型数字人

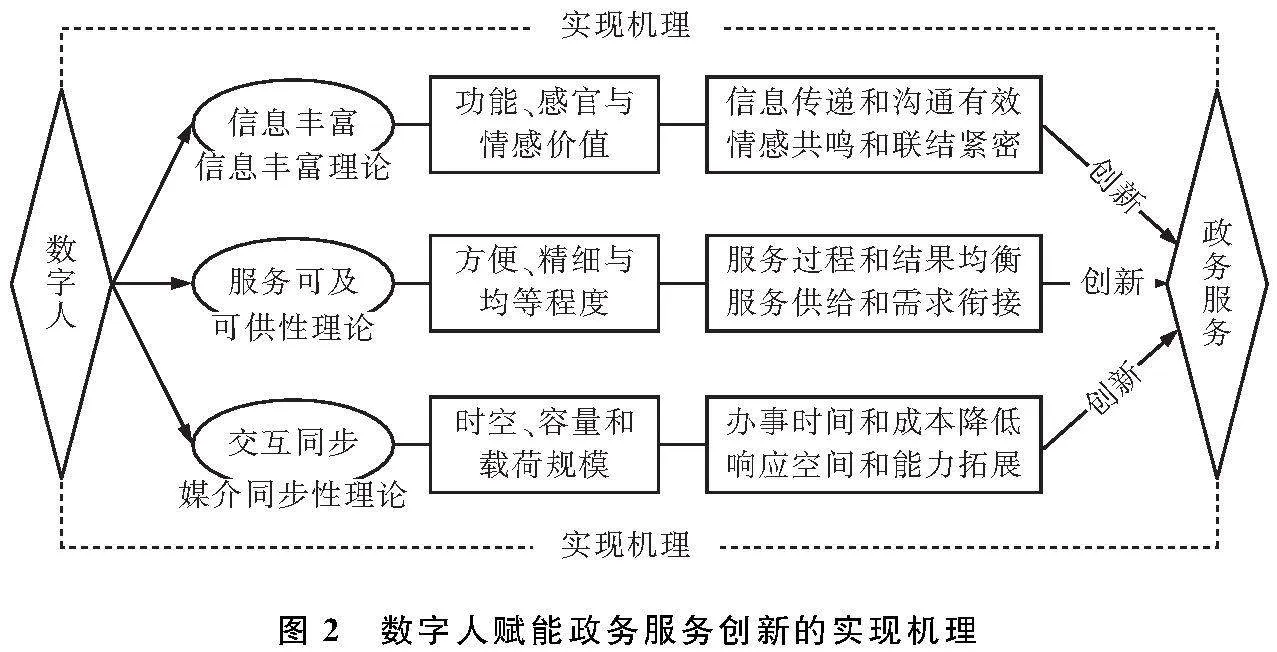

信息发布作为深化政务公开与加强政务服务的基础性工作,是实现政府工作透明度和公信力的关键[8]。信息发布型政务服务数字人作为政务信息制作和传递的新载体、新介质,创新了政务信息发布的表现形式和表达方式,对于政府,是低成本高效率发布政务信息的工具,对于民众,是便捷、快速获取信息的通道。此类型数字人对技术复杂度和组织整合度的要求较低,运用场景相对广泛、核心技术较为成熟,在资讯播报、政策解读、新闻发言、手语播报等政务信息发布场景中已经涌现大量实践。信息发布型政务服务数字人的核心功能是:参与政务信息、内容生产和内容呈现等多个环节,通过整合供给侧的政务信息数据集,构建融合声音、图片、文字和视频等多模态的传播手段,发布兼具准确性、权威性与生动性、亲民性特征的政务信息。信息发布型政务服务数字人传递的信息内容特征、发布形式、数量质量等将对政务信息发布的最终效果产生显著影响。

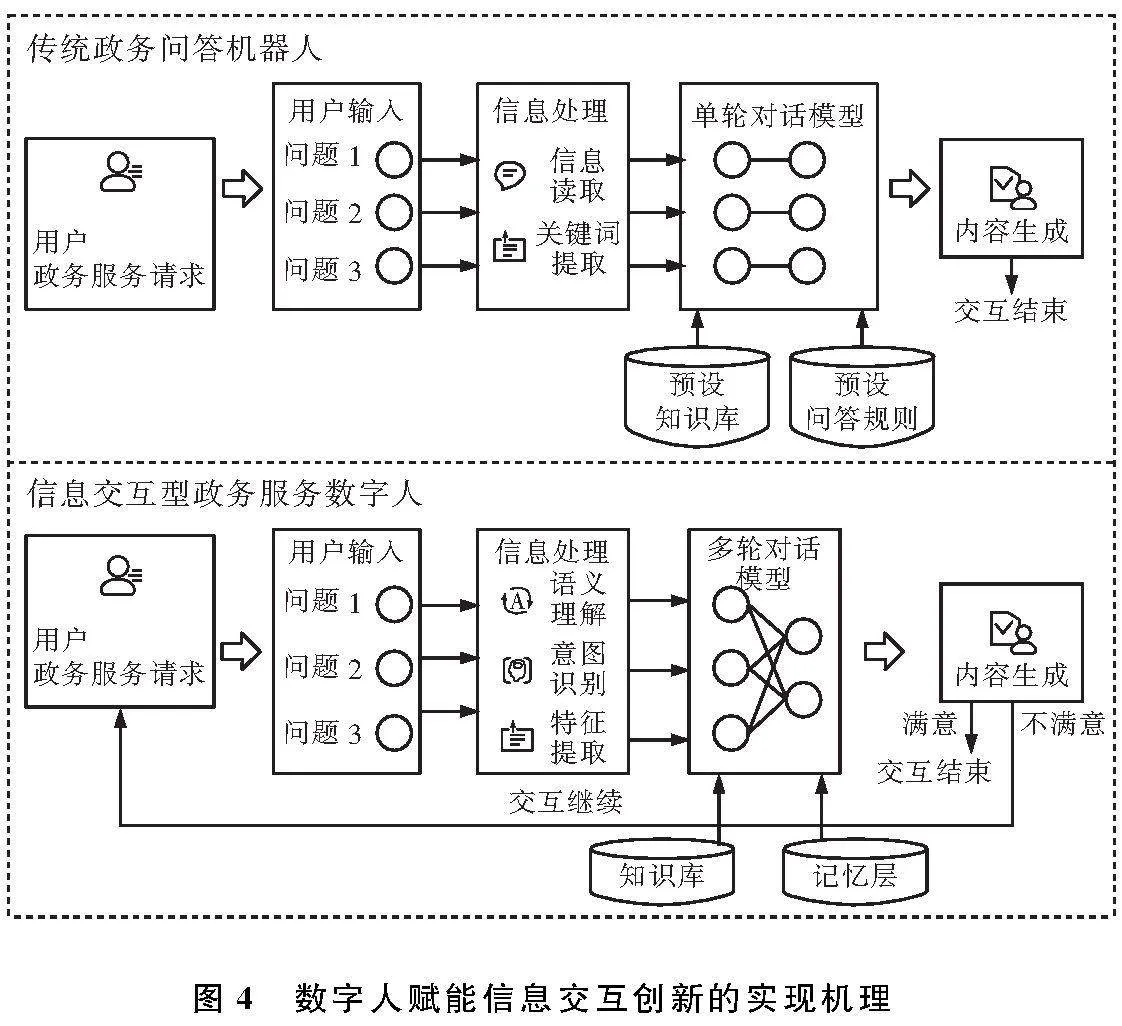

(二)信息交互型数字人

政务信息交互是指政府和民众之间发出和接收信息的动态交流过程[9],旨在于政务信息生产与传递的基础上,构建政府和民众之间的信息交换机制,达成有效的沟通交流和社会互动[10]。信息交互型政务服务数字人通过多轮对话为民众提供政务智能咨询、问答服务,相较于信息发布工作,突出了互动与对话,在技术层面提出了更高的要求。随着政务服务的交往互动新需求不断增长,实现政府与民众之间的多层次对话、拟人化交互、无障碍沟通乃至多向度互动,成为技术发展的重要驱动力。信息交互型数字人的出现,为上述需求的实现提供了有力的技术支撑。同时,技术性变革引发了政务信息传播特性的变化,信息交互型政务服务数字人具备双向传播、循环互动、多向交互特征,将用户即时的对话指令和反馈作为多轮交互的触发机制,一定程度上增强了用户在交互过程中的参与度和控制力,打破了高度集中的话语权利和信息控制[11](P159),有助于构建政府传递信息、用户反馈意见的自上而下和自下而上的政民双向沟通机制,这种机制涵盖了形式层面的对话沟通、知识层面的流动交换、情感层面的互动共鸣,以及关系层面的主体对称[12](P13)[13]。

(三)业务导办型数字人

业务导办作为民众办理服务事项的首个环节,其核心价值在于为民众提供政务服务事项办理前的导航与指引服务,重点解决政务服务事项办什么、怎么办、哪里办的问题,最大限度减少办事民众跑腿次数,提供更加便捷高效的办事体验。业务导办型政务服务数字人依托信息资源的整合与关联,旨在提供精准化、集成化的事前指导服务,对组织整合度要求较高,而对技术复杂度的要求相对较低。政务服务事项的办理,尤其是需要跑多个部门、交多份材料的复杂事项,民众常出现不知晓、看不懂、折返跑等问题,这主要源于申报政务服务事项的办理标准不一、办事流程复杂、办事情景多变、申报材料零散、审查要点模糊等因素。为解决上述问题,业务导办型政务服务数字人围绕政务服务事项的最小单元,在厘清业务逻辑、梳理事项清单的基础上,强化跨层级、跨部门的数据协同共享和信息集成管理,形成多层级覆盖、多渠道整合的政务服务事项查询体系,提供一网通查、一键搜索的业务导办服务,有助于优化审前服务,推动政务服务从能办、可办向好办、易办转变。

(四)智慧服务型数字人

智慧服务作为一个兼具客观属性与主观特质的复合概念,其价值取向蕴含着提升服务客观效能和满足民众主观体验的双重目标[14]。智慧服务型数字人的核心内涵是以用户需求为导向,集服务、决策和监管功能于一体,提供主动式、精准化、个性化、体系化的服务[15],需要高复杂度的技术工具和强整合度的组织结构进行支撑[16]。一方面,该类型数字人通过系统性设计和整体性部署,打造纵向贯通、横向畅通、协同共享、业务融合的政务服务格局,面向民众提供无缝隙、集约化的政务服务[17];另一方面,智慧服务型政务服务数字人将民众需求和用户体验作为政务服务的价值起点,运用数字技术和互联网思维,持续满足公共价值与多样化、异质性的高阶政务服务需求[18](P2),最大程度容纳多元群体深度参与,进一步实现政务服务供给的精准个性、服务内容的全面覆盖、资源配置的公平普惠,以及服务交互的即时回应[19],形成更具包容性、灵活性、智能化、交互性特征的政务服务生态[20]。

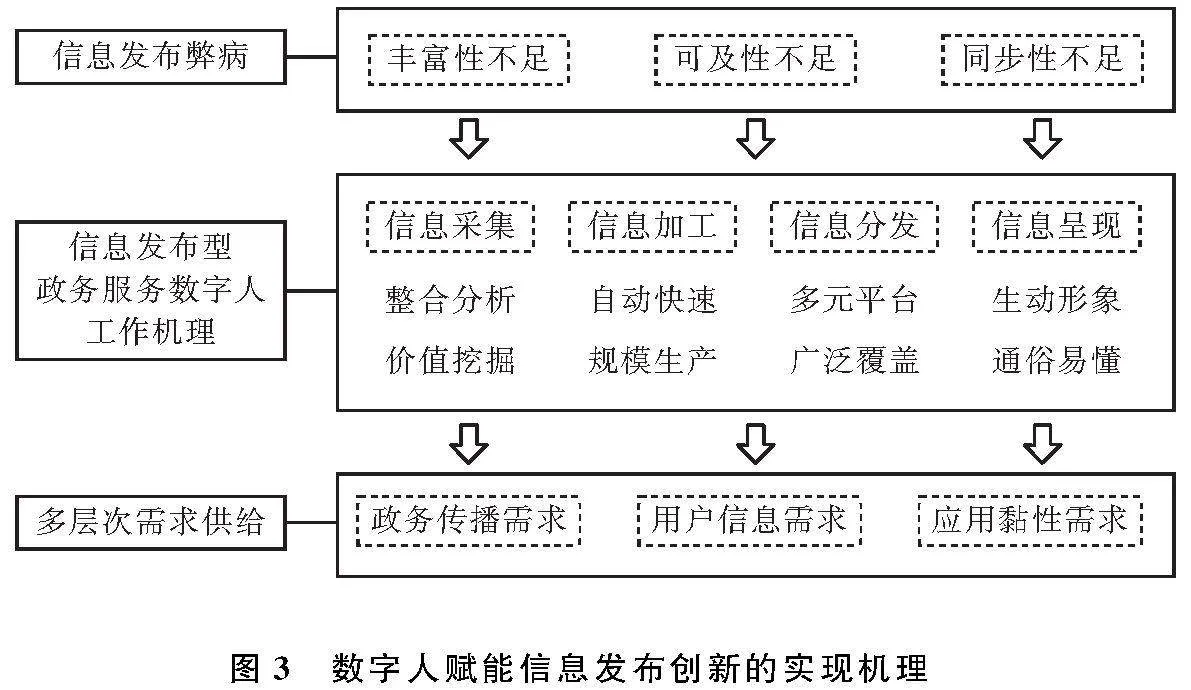

三、数字人赋能政务服务创新的实现机理:信息丰富、服务可及和交互同步

政务服务数字人本质上是以处理政务信息或数据流为目的的人机交互系统,在实践中具有信息丰富、服务可及和交互同步等显著优势。选择信息丰富理论、可供性理论、媒介同步性理论,构建“信息丰富—服务可及—交互同步”的理论分析框架(见图2),以深圳龙岗区政府网站数字人(信息发布型)、上海数字文旅中心数字人(信息交互型)、济南行政审批服务局数字人(业务导办型)和北京经济技术开发区数字人(智慧服务型)四个典型案例作为分析对象,深入阐释数字人赋能政务服务创新的实现机理。“信息丰富”强调媒介的信息承载量及所传达信息的质量效果对促进沟通的重要影响[21]。数字人在人工智能、机器学习与图形技术等支持下,不仅可以快速整合、学习、理解海量政务信息,还能优化政务信息的呈现与传递方式,提升政务信息的可理解性、准确性和有用性,减少民众因信息负荷、认知超载而产生的行政负担。“服务可及”侧重数字人的技术属性赋予开展政务服务的能力[22],体现在使用便捷程度和群体覆盖范围等方面。数字人具有易用性、有用性等特征,可以有效降低民众办事过程中的行政负担及消除技术门槛限制,确保政务服务普遍性供给和包容性交互。“交互同步”主要关注数字人在政务服务中具备的即时互动能力与服务交互同步之间的匹配程度[23]。数字人具备并行交互、迅速响应及处理复杂任务的能力,能够确保信息传递、处理和反馈的时效性和一致性,达到时间无断档、空间无阻挡的服务目标,实现高连贯性、高准确性的服务效果。

(一)重塑政务信息内容生产、呈现形式与传播效果

信息发布型政务服务数字人担任着政务信息生成与传递的责任[24](P165),是民众沉浸式接触政务公开信息的体验性媒介[25]。2022年,深圳龙岗区积极探索政务元宇宙新模式,率先使用政务数字人打造政策解读“新形式”与在线访谈“新模式”,提供无障碍阅读“新技能”,是该类数字人的典型案例,主要提供两类信息发布服务。一是政策解读,借助数字人实现视频、音频、图像、文字的全媒体呈现,将政策文件公文转化为富有表现力的语言和生动的办事场景。二是资讯播报,利用数字人实景复刻并沉浸展示政务话题在线访谈全过程,使政务信息的传递更加直观和互动。信息发布型政务服务数字人优势在于,通过数字人代替自然人执行政务信息发布任务,实现内容呈现形态和表达形式的丰富性与多样性,降低政务信息获取门槛和学习成本,优化效率,最终逐步达到听觉与视觉均衡、权威与趣味均衡、效率与质量均衡的信息发布生态,持续扩大政务信息的传播力、吸引力和影响力(见图3)。

从信息丰富性来看,政务信息严肃性有余而亲民性不足、趣味性不够制约政务传播效果。信息发布型政务服务数字人提供一种沉浸式、临场化的政务传播新媒介和场域[26],借助超写实精度的虚拟人建模传递政务信息,弱化了文本、图像主导的政务传播形态,突破了教条式、填鸭式的说教话语体系,进而强化了政务信息的表现力和感染力。从政务服务的可及性看,受制于政务信息晦涩抽象、个体素养参差不齐等主客观因素,当发布内容超出受众的知识储备和理解范畴,可能会导致认知片面或认知偏差。借助数字人创新政务信息“编码”形式[27],将其转译、简化为通俗易懂、更符合受众认知水平的话语和场景,有助于增强信息的知晓度和理解度。

无障碍阅读、手语播报、多语言翻译等附加功能可以有效消解少数群体的政务信息获取障碍。从交互同步性来看,时效性要求及时、准确传递政务信息,然而,信息制作与发布周期长、量产难等桎梏导致专业性和时效性难以兼顾。此类数字人提供了一种信息发布降本增效和创新升级的解决方案,即借助数字人制作平台实现常态化政务发布内容的快捷生成与批量生产,并通过多元化传播渠道的同步分发与集中管理,全方位简化制作流程,提高生产效率,降低投入成本[28]。

(二)提升政务问答的回应精度、响应速度和交互温度

信息交互型政务服务数字人主要通过问答交互的形式,为用户提供便捷实时、友好智能的政务信息咨询服务,其功能的设计和实现依托高技术复杂度和弱组织整合度。

2022年初,上海数字文旅中心率先在全国范围内推出文旅领域的可交互政务服务数字人,被评为文旅部数字化创新的优秀实践,是此类型数字人的典型案例。该数字人在实践中支持语音、文字输入等多种交互方式,根据用户的咨询指令互动对话,实时、自动、便捷地提供政策法规、办事流程、业务办理等方面的“自助式”咨询问答服务,推动政务信息交互由传统人力服务型向人机交互型转变。信息交互型政务服务数字人建立了实时对话、高效便捷的数字沟通渠道,具有听得懂、答的准、全时办、即时应的服务优势。一是问答模板、知识库丰富,涵盖多个领域的政务服务咨询事项;二是交互方式、操作界面友好,民众能够快速上手并获取相关服务;三是处理性能、交互容量拓宽,减少民众等待时间和人工座席压力,有效提升了信息交互的回应精度、交互深度和响应速度(见图4)。

在信息丰富性方面,不同于传统政务智能客服依赖预设的静态规划和知识库进行对话互动,信息交互型政务服务数字人基于深度学习任务模型,针对不同职能部门的政务专业知识,构建数据库、整合资源、进行持续学习和自动更新,具备巨大政务数据和参数规模,能够在多轮连贯对话中处理复杂问题和非标准化请求,从而提供更为灵活和流畅的交互体验。在政务服务可及性上,该类数字人支持“对话即服务”交互模式,即用户通过文本或语音输入问题,其利用上下文信息和深层次的语言模式,在启发式对话过程中准确拆解复杂化需求、获悉用户意图并生成相关内容。这一交互方式有效降低了民众在获取政务服务时因界面不友好、功能不便捷、操作难度大而产生的学习成本、心理成本等行政负担[29],有效消解用户的数字负担感知[30]。在交互同步性维度,得益于信息交互型政务服务数字人的可扩展性和并行计算架构,允许数字人系统多线程响应大量任务请求,有效扩展了信息交互的容量和渠道,提高了即时响应的速度和能力。在信息交互过程中,提供一种“有问必答”和“即问即答”的服务体验,缓解政务资源有效性和需求无限性之间的矛盾。

(三)减少服务过程的信息碎片、时空限制及行政负担

业务导办型政务服务数字人涵盖办事材料梳理、办事路径规划、办理流程了解及办事渠道查询等多项服务内容,其设计与实现基于较低的技术复杂度和较高的组织整合度。济南行政审批服务局的智能导办数字人作为该类型的典型案例,依托全国首个“元宇宙”政务服务云大厅,曾荣获济南2023年度市直机关优秀项目。该智能导办数字人聚焦民众办事“最先一公里”的咨询堵点问题,依托政务信息的互联互通和政务服务事项的精细梳理,实现了对政务服务事项部门归属和领域属性的细致分类,能够帮助用户精准定位所需服务事项,提供详尽的办事情景描述和所需材料清单。以数字人赋能业务导办服务的实践优势在于通过汇聚融合线上线下政务服务和数据资源,构建出逻辑清晰、层次分明且要素联动的政务服务知识图谱,便于民众全面直观地获取政务信息,自主灵活地选择导航办事,有效减少民众叫号排队等待时间、减轻窗口座席工作人员压力、提高服务效率与体验,进一步提升民众办事获得感和满意度(见图5)。

从信息丰富性来看,业务导办型政务服务数字人能详尽提供涵盖材料、流程、时限等在内的办事信息,有效缓解了因政务信息不对称、不完备和复杂性所导致的重复咨询和操作失误问题。此类数字人通过直观立体的场景化演示,将晦涩难懂的政务服务术语、业务要点和办事流程转化为通俗易懂、生动形象的办事攻略,提高了政务信息的易理解性和可访问性。就政务服务可及性而言,面对异质无序、碎片分散的政务信息分布情形,业务导办型政务服务数字人采用自然语言处理与知识图谱技术,推进各类政务服务事项集约展示与共享应用,用户仅需按照系统指引,完成与自身需求相关的问答,系统能够精准识别办事需求,快速定位政务服务事项,进而直观展示办事情形,自动调取材料信息并分类显示办事渠道,极大地提升导办服务的可达性和便捷性。在交互同步性方面,政务服务大厅的咨询导办服务台存在服务空间、时间上的不足,业务导办型政务服务数字人则打破时空限制,将导办服务场景从物理空间和社会空间延伸至数字空间,提供7×24小时不间断在线业务导办服务,能够快速响应民众需求,使业务导办服务从“定时定点”人工模式转变为“随时随地”自助模式。

(四)增强政务服务的个性体验、开放包容和智慧敏捷

智慧服务型政务服务数字人综合咨询服务、行政审批、决策监管等多个政务场景,具备高技术复杂度和高组织整合度特征。北京经济技术开发区的政务服务数字人内嵌于北京首个政务大模型服务平台,是该类型的代表性案例。该政务服务数字人提供的服务场景有:一是提供咨询互动、事项办理、材料预审等便利服务;二是承担政民沟通、供需对接功能,提供政策体系和产业信息的沉浸式交互体验,并根据用户个性化需求提供定制化的解决方案;三是初步实现智能决策功能,采用交互问答方式,动态呈现全域政务服务领域的决策指标分析、预测研判等信息,有效辅助决策调度和指挥应用。智慧服务型政务服务数字人刚刚起步,有待持续完善。该类数字人能够实现虚拟政务和实体政务间的高度同步与无缝联动,通过丰富的身体语言、情感交互及个性化的服务内容,提升服务体验感;借助灵活的互动操作、语言支持及无障碍的服务设计,提升服务便捷度;通过主动的全域感知、科学决策及前置化的服务策略,提升服务回应性,有效构建起供需对接、灵活适应、敏捷响应、人机高度融合的泛政务服务智慧体系[31](见图6)。

在信息丰富性方面,具有强大会话功能的智慧服务型政务服务数字人,不仅能够根据民众的异质需求和偏好,提供定制化服务方案[32],还可以感知、理解和回应用户的复杂需求和情感状态,进而与用户建立情感、意识层面的深层次互动关系和认同信任感,使互动体验更加人性化、个性化。在政务服务可及性方面,智慧服务型政务服务数字人全面考量了不同用户群体在界面设计、操作流程等方面的多元偏好,以及在数字接入和使用方面的能力差异[33],大幅提升系统基础性、普惠性和兜底性服务能力,赋能用户低门槛乃至零门槛获取服务,有效规避技术应用所产生的行政排斥、隐性行政负担过重或分配不合理等问题。通过提供不同性别、外貌的数字人形象选择,改变被动代表性,提升政务服务多样性和吸引力[34],达成“千人千面”的建设目标。在交互同步性方面,智慧服务型政务服务数字人具备强大的数据存储和计算能力,通过汇聚融合大体量、多维度的政务数据,形成上下贯通、左右联动的知识体系,实现信息的高效化、体系性调用,确保该类政务服务数字人能够更灵活敏捷、实时连续地进行政务服务决策、供给、管理和监督。

四、“技术-组织-环境”:数字人赋能政务服务创新的构建策略

“人类的每一代都会比上一代更加数字化”[35](P272)。政务服务数字人作为继政务电子化、政务网络化、政务数字化、政务智能化之后,元宇宙政务阶段的创新载体,实现了政务服务在信息丰富、服务可及和交互同步层面的跃迁。与此同时,作为一种全新的技术形态,由于缺乏正确的实践路径可能会引发一系列问题,如技术悖论、价值破坏等[36],制约着政务服务数字人的应用效果。可从“技术—组织—环境”视角出发,探索数字人赋能政务服务创新的可行路径。

(一)技术善治路径:创新、监管与矫正

技术发展具有一体两面的特点,技术善治路径包含两个层面:一是充分拓宽技术赋能的程度和效度,推动政务服务数字人的技术能力、功能场景和服务体验再升级;二是充分认识技术的内在缺陷和短板,规避技术利维坦、参差赋权等潜在风险,摒弃技术万能、技术替代等多重幻象[37]。以技术善治路径促进政务服务数字人高质量、可持续发展,需要将技术创新作为建设基础、数据算力作为核心要素、技术审查作为关键保障,实现技术赋能的最大化和绩效的持续释放。

第一,加快关键技术迭代与创新。政务服务数字人作为数字化技术的集群应用具有技术更新速度快的特点。一是针对数字人技术发展的迫切需求和薄弱环节,加强核心技术研发和投资支持力度,以形态多元化、应用多样化和服务高效化为目标,持续优化与升级政务服务数字人感知层、网络层、数据智能层和应用层相关技术,加快技术成果转化应用,与多元泛政务场景相衔接适配。二是以技术手段解决技术伴生的治理风险,通过完善公开透明的算法决策机制、设计效率公平均衡的算法共谋模型、健全数据清洁和生成内容纠错制度,引入特殊技术设定等手段,有效规避算法黑箱、算法歧视,以及隐性行政负担过重或分配不合理等风险[38][39]。

第二,加强关键要素调度与供给。充分发挥算力数据在政务服务数字人建设过程中的基础资源作用和创新引擎作用。通过集中资源、优化配置,加强政务大模型算力基础设施建设,形成布局合理、资源多样、覆盖全面、跨区跨域的一体化算力体系。构建政务数据目录体系,推进数据标准化工作,并依据敏感度、安全度等要素对政务数据进行分类、分级和授权管理。建立健全政务数据质量管理和保护机制,制定统一的数据格式、标准和规范,明确政务服务数字人数据采集、处理和利用的程序和范围限度,确保政务数据高质、可信、合法、合规地供给和使用。通过高质量数据和高性能算力的系统集成,为推动政务服务数字人的规模化发展与应用提供坚实基础,加快形成具有示范效应的标杆项目。

第三,健全技术审查和责任机制。为压缩设备漏洞、管理失误、算法缺陷等潜在问题的滋生空间,须加强事前、事中和事后全链条监管,对政务服务数字人的设计、实施和操作进行动态评估与监督。

在应用前,对政务服务数字人相关的生产主体、算法程序进行规范审查和备案工作,确保资质合规、技术合规;在使用环节,建立健全动态监测评估与反馈投诉机制,设定应急响应机制,以便及时发现问题并纠正执行偏差;在应用后期,遵循多元主体共同承担风险责任的原则,完善和细化政务服务数字人责任划分标准、责任判定与追责机制,确保责任可追溯、可执行。

(二)组织调适路径:统筹、协同与扩容

数字人赋能政务服务创新是一项系统性、整体性工作,政府既有的组织形态和权力结构提供技术运行场域、形塑技术应用方式,是影响技术赋能效果发挥的关键因素。然而,技术与组织结构并非总是天然契合,这要求政府在组织层面跟随技术条件的变化主动调适,减缓技术应用和组织结构不兼容、不协调所产生的风险,将技术改革的效益最大化。组织调适的关键在于协调,即通过结构调整、流程再造与资源整合等构建有利于数字人技术赋能和赋权的组织架构。其中,自上而下的工作推进、数据资源的整合共享、协同合作的行动逻辑等措施是组织调适路径的具体体现。

第一,完善政务服务数字人的内部协同机制。一是政务服务数字人的复杂业务办理涉及跨部门、跨业务和跨区域的协作,这要求政府必须破解现有科层结构中的条块分割和碎片化困境,打破部门间、地区间的界限和职能分割,推动形成横向联动、纵向贯通的组织结构,通过政府内部的资源整合和流程优化,实现政务服务数字人的一体化运作。二是数字人赋能政务服务的创新过程是对政府自身变革能力的重要考验,要求政府重塑善用新兴技术的公共行政文化,扩容支撑政务服务数字人运营的政府技术部门和专业人才的数量结构,提升相关组织行动者的数字能力素养,有效避免监管空白和治理失灵等问题[40]。

第二,优化政务服务数字人的统筹推进机制。一是明确相关建管单位和主责部门,设置专门的领导和执行机构,统筹推进政务服务数字人建设的各项具体工作,明晰具体的理念构想、战略规划、建设任务和行动措施。二是改变传统政务服务碎片化、粗放式的建设模式,地方政府遵循因地制宜差异化建设、特质化发展策略,从各自为政、分散建设向集成应用转变,以规避多头部署、重复建设及由此导致的数据烟囱、信息孤岛等现象,实现政务服务数字人使用效率和规模效应的最大化。三是区别于以往的工程项目制建设思路,将政务服务数字人建设视作一个长期性、整体性的转向过程,构建一种渐进更新、动态调整的长效建设机制,根据动态需求和推进状况对政务服务数字人的开发和部署工作进行适应性变更。

第三,建立政务服务数字人的数据共享机制。着力破解政务数据不愿共享、不会共享、不便共享和不敢共享的困境。一是完善政务数据共享标准规范,并根据不同政务数据资源的保密性需求,建立政务数据分类分级保护制度。二是推动构建跨层级、跨地域、跨部门的政务数据协同合作机制,分区域、分层次、分阶段实现政务数据的互联互通和共享利用,减少和避免不必要的重复的数据采集和传递工作。三是在明确数据权属和权责分工的基础上,建立健全科学有效的政务数据共享激励约束机制,制定相关绩效考核标准,将评估结果与具体奖惩措施相挂钩,提高数据自主、持续共享的动机和意愿[41]。四是加强政务数据的质量管理和安全防护,确保政务数据可信安全汇聚、依法有序流动。

(三)环境优化路径:准则、规制与合作

技术与组织之间的互构过程会受到外部环境因素的影响[42],构建灵活、敏捷、动态、持续的治理环境,对于解决政务服务数字人技术赋能、组织形塑过程中的“治理赤字”难题至关重要。在数字人赋能政务服务创新的实际运作中,政务服务的多样性特质,包括规模化的服务事项、多元化的民众诉求,以及复杂化的协同机制,使采用单一治理方式适用不同政务服务数字人创新情景变得不切实际[43]。相应地,应超越“治理万能药”的范式,从兼顾多维价值准则、运用多元治理工具、协同多元行动主体等方面构建数字人赋能政务服务创新的环境优化路径。

第一,践行民主化的政务服务数字人价值准则。为确保数字人赋能政务服务创新路径能够充分体现民众权利的实现,应践行两个重要准则。一是安全隐私原则,政务服务数字人的开发与应用需要充分保障民众的知情权、自主选择权、个人信息权等权益。为实现这一目标,应进一步完善和细化知情同意机制,用户信息收集遵循“最小必要”原则,敏感信息处理遵循“单独同意”原则等[44]。

二是公平开放原则,政务服务数字人的设计与使用,应合理权衡多数人利益和少数人的利益需求,有效容纳民众多样化、差异化的政务服务诉求表达,并制定符合不同群体利益诉求的服务创新方案[45],重点保障因数字权利缺失和数字能力不足而产生的边缘化群体或数字弱势群体的实质利益,减少数字鸿沟、促进数字包容。

第二,创新多层次的政务服务数字人治理工具。治理工具的应用强调刚柔并济、软硬兼施和灵活运用,以实现技术创新和规范治理之间的动态平衡。在宏观层面,在现有法律法规的基础上进行系统性、针对性完善,形成包含综合性法律、专项性政策和针对性法规的法律规则体系,旨在对共性问题实施普适性约束,对个性问题进行专门治理。在中观层面,制定与政务服务数字人相关的伦理规范、技术标准、行为准则,将其作为法律的重要补充嵌入政务服务数字人开发、运行等各个阶段。在微观层面,鼓励制定自主性较强的行业自治倡议、企业自我规制,促进行业内的自我管理和自我监督。此外,还应认识到不同治理工具间的互补和协同效应,加强衔接与融合,并依据治理场景的具体需求,选择适宜的治理工具。

第三,建立多主体的政务服务数字人共治机制。政务服务数字人涉及政府、第三方机构、企业及民众等利益责任主体,应依托不同主体优势,构建多元协同互动的行动合作机制。一是界定多元主体在政务服务数字人运行过程中的角色和功能,明确相关权利、义务和责任。与高校、科研院所、产业链上下游企业等建立合作关系,推动政务服务数字人相关创新链、产业链、人才链深度融合,实现协同技术攻关与成果转化。二是审慎选择外包、合作等形式引入企业参与政务服务数字人建设与运营,厘清政府与企业的权责边界,加强企业规制与政府监管衔接互动。通过构建数字素养培育体系,提升全民权利意识、技术素养和数据素养,建立民主参与和反馈机制,鼓励民众参与校正技术设计偏向等行动。

五、结 语

我国治国理政的历史可以视为一部技术实践史,文书技术让政府沟通效率和中央集权同步加强,编户齐民让国家获得稳定税收和大规模集体行动的必备资源[46]。进入数字时代,大数据、人工智能、区块链等新兴技术不断涌现,提供了更适应时代需要的治理手段,催生出越来越多的治理场景。

党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》中提出,“促进政务服务标准化、规范化、便利化”[47]。这是建设人民满意的法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府,推进国家治理体系和治理能力现代化,更好推动高质量发展、满足人民日益增长的美好生活需要的必然要求。作为新兴技术应用的政务服务数字人是政府数字化转型过程中的必然产物,随着大语言模型、图像识别和智能语音等技术的日臻成熟,具有信息丰富、服务可及、交互同步等特征的政务服务数字人,为弥补传统政务服务过程中存在的短板与弱项,实现政务服务标准化、规范化、便利化,提供了技术上的可能。

现实中一些政府部门存在“门难进、脸难看、事难办”,导致群众办不成事、服务体验差,极大地影响了政府公信力和政府形象。作为技术产物的标准物——政务服务数字人不会因为办事人员的不同而“看人下菜”提供歧视性服务,而是根据内置算法与程序对每一位办事人员“一视同仁”,根据政务服务事项清单提供标准化、规范化的服务。政务服务数字人具有技术与社会双重属性,具有拟人化外表与共情能力,可以在提供“精度”服务的同时让群众感受到服务“温度”。由于数字技术自带的“门槛”让部分民众成为“数字难民”,无法享受“数字红利”。政务服务数字人集成了多项智能技术,强大的知识数据库不仅可通过智能语音互动减少民众手动操作,还能通过图像识别、动作捕捉等为残障人士提供手语服务,充分实现了技术适老化、便民化和无障碍化,真正做到“以人民为中心”。

在实现办事方式多样化的同时,推动办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化等目标实现,最大限度利企便民。当前,政务服务数字人的发展与应用尚处于早期阶段,相信在不久的将来,政务服务数字人将在日常工作、生活中扮演越来越重要的角色并发挥重要作用。

参考文献:

[1]习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二十五次会议强调 加强数字政府建设 推进省以下财政体制改革[N].人民日报,2022-04-20.

[2]国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见(国发〔2024〕3号)[EB/OL].[2024-01-09].https:∥www.gov.cn/gongbao/2024/issue_11126/202401/content_6928804.html.

[3]阙天舒,吕俊延.智能时代下技术革新与政府治理的范式变革——计算式治理的效度与限度[J].中国行政管理,2021,(2)

[4][德]马克斯·韦伯.社会科学方法论[M].北京:中国人民大学出版社,1999.

[5]邱泽奇.技术与组织的互构——以信息技术在制造企业的应用为例[J].社会学研究,2005,(2).

[6][美]简·E.芳汀,董 丽,陈 曦.美国的官僚制改革和电子政府:一个制度的视角[J].吉林大学社会科学学报,2010,(5).

[7][美]简·E.芳汀.构建虚拟政府——信息技术与制度创新[M].北京:中国人民大学出版社,2010.

[8]杨 萍,刘 冰.政府电子信息服务质量的公众期望概念模型构建[J].情报资料工作,2015,(6).

[9]张雅欣,王 红.基于信息交互行为的图书馆个性化服务策略[J].农业图书情报学刊,2015,(11).

[10]商红日,孙 珏.政府传播:公众信息反馈问题[J].中州学刊,2003,(1).

[11]张 杰.变革与回归:中国政府网络信息传播研究[M].中国社会科学出版社,2010.

[12][德]哈贝马斯.交往与社会进化[M].重庆:重庆出版社,1989.

[13]邓小昭.试析因特网用户的信息交互行为[J].情报资料工作,2003,(5).

[14]翁列恩,唐茜茜,齐胤植.增值化改革:政务服务提能增效的行动策略[J].中国行政管理,2024,(2).

[15]刘 祺.从便捷服务到增值服务:政务服务体系重塑与治理变革[J].中共天津市委党校学报,2024,(3).

[16]沈费伟.数字化时代的政府智慧政务平台:实践逻辑与优化路径[J].天津行政学院学报,2022,(3).

[17]Pollitt C.Joined-Up Government:A Survey[J].Political Studies Review,2003,(1).

[18]Doug Washburn,et al.Helping CIOs Understand “Smart City” Initiatives:Defining the Smart City,Its Drivers,and the Role of the ClO[M].Forrester Research,2010.

[19]沈费伟,诸靖文.大数据时代的智慧政府治理:优势价值、治理限度与优化路径[J].电子政务,2019,(10).

[20]卢 珂,梁照鸿.智慧政务服务的过程性整合分析[J].中国行政管理,2022,(3).

[21]Karpen I O,Gemser G,Calabretta G.A Multilevel Consideration of Service Design Conditions:Towards a Portfolio of Organisational Capabilities, Interactive Practices and Individual Abilities[J].Journal of Service Theory and Practice,2017,(2).

[22]Hutchby I.Technologies,Texts and Affordances[J].Sociology,2001,(2).

[23]Dennis A R,Fuller R M,Valacich J S.Media,Tasks,and Communication Processes:A Theory of Media Synchronicity[J].MIS Quarterly,2008,(3).

[24]孟庆国,严 妍,赵国栋.政务元宇宙[M].北京:中译出版社,2022.

[25]程思琪,喻国明,杨嘉仪,等.虚拟数字人:一种体验性媒介——试析虚拟数字人的连接机制与媒介属性[J].新闻界,2022,(7).

[26]喻发胜,张 玥.沉浸式传播:感官共振、形象还原与在场参与[J].南昌大学学报(人文社会科学版),2020,(2).

[27]曾润喜,杨 璨.信息时代的政策茧房现象与政策传播效能提升路径研究[J].中国行政管理,2023,(9).

[28]邓 祯.社交媒体超写实虚拟人:身份重组与关系赋能下的媒介升维[J].学习与实践,2022,(9).

[29]Moynihan D,Herd P,Harvey H.Administrative Burden:Learning,Psychological,and Compliance Costs in Citizen State Interactions[J].Journal of Public Administration Research and Theory,2014,(1).

[30]何艳玲,王 铮.回归民本性:行政负担研究反思及其对城市政务服务改革的启示[J].同济大学学报(社会科学版),2022,(5).

[31]何 哲.人工智能时代的政务智慧转型[J].北京行政学院学报,2018,(1).

[32]杨名宜,喻国明.赋能与“赋魂”:数字虚拟人的个性化建构[J].编辑之友,2022,(9).

[33]张怡梦,胡业飞,潘嘉懿.数字政府个性化服务提供:公众偏好什么样的政府网站?——基于网站功能设计、信息供给和视觉风格的实证分析[J].电子政务,2024,(4).

[34]Johnston K,Alberti F,Kravariti F.Representative Bureaucracy and Organizational Attractiveness:An Experimental Study of Symbolic Representation of the US and UK Police[J].Public Administration Review,2024,(2).

[35][美]尼葛洛庞帝.数字化生存[M].海口:海南出版社,1997.

[36]谢新水.虚拟数字人的进化历程及成长困境——以“双重宇宙”为场域的分析[J].南京社会科学,2022,(6).

[37]韩志明.技术治理的四重幻象——城市治理中的信息技术及其反思[J].探索与争鸣,2019,(6).

[38]臧雷振,张 晴.生成式人工智能与公共服务中的行政负担:减压助手还是增压工具?[J].浙江学刊,2024,(2).

[39]施雷格,任运月,杨 峰.数字政府缘何生成行政负担?——对丹麦数字ID升级项目的审视[J].中国行政管理,2024,(4).

[40]郁建兴,刘宇轩,吴 超.人工智能大模型的变革与治理[J].中国行政管理,2023,(4).

[41]锁利铭.府际数据共享的双重困境:生成逻辑与政策启示[J].探索,2020,(5).

[42]Provan K G,Kenis P N.Modes of Network Governance:Structure,Management,and Effectiveness[J].Journal of Public Administration Research and Theory,2008,(2).

[43]李文钊.理解治理多样性:一种国家治理的新科学[J].北京行政学院学报,2016,(6).

[44]钭晓东.风险与控制:论生成式人工智能应用的个人信息保护[J].政法论丛,2023,(4).

[45]何艳玲,蒋良竹.人民算法:如何理解治理过程中的“人民”[J].治理研究,2024,(3).

[46]彭亚平.照看社会:技术治理的思想素描[J].社会学研究,2020,(6).

[47]中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定[N].人民日报,2024-07-22.

Realization Mechanism and Future Approach of Digital Human"Empowering Government Service Innovation

Abstract:

Digital human, as a new practice of digitization and intelligent operation of the government, provides strong support for promoting the modernizing China’s governance system and capacity for governance.Based on the background of digital technology empowering government service innovation, the application of digital human by local governments is divided into four types from two dimensions of “technical complexity” and “organizational integration”, namely, information dissemination, information interaction, service guide and intelligent service.The mechanisms by which digital human support government service innovation are information richness, service accessibility and interaction synchronicity. From the perspective of “technology—organization—environment”, we propose three paths to safeguard digital human empowering government service innovation, namely, accelerating technological innovation and data supply while improving technical examination and accountability mechanisms, improving intro-governmental coordination, promotion and data-sharing mechanisms, practicing public values, innovating governance tools and establishing multi-stakeholder governance mechanisms.

Key words:

digital human, government service, technology enactment, digital government