钱乘旦,探寻大国崛起的秘密

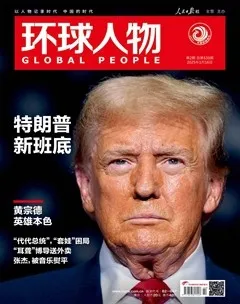

2003年11月底的一个清晨,央视纪录片导演任学安在上班途中听收音机,无意间听到一则新闻:中央政治局集体学习“15世纪以来世界主要国家的发展历史”。在会上,两位教授对9个大国的发展历程和兴衰经验进行讲解,一位是首都师范大学齐世荣,一位是南京大学钱乘旦。听完新闻后,任学安脑子里蹦出四个字:大国崛起。到办公室后,他一口气写下纪录片《大国崛起》的创作提纲,试图以影像的方式梳理500年的世界历史,用历史的眼光和全球视野为中国的发展寻找世界性坐标。

这一选题很快被通过,2004年春节后,电视纪录片《大国崛起》正式立项。不久,钱乘旦接到任学安的电话,被邀请做纪录片的学术指导。之后,近3年的时间里,编导组一班人全身心投入该片的制作,钱乘旦也忙前忙后,指导创作,参与脚本的审定和修改。2006年底,电视纪录片《大国崛起》在央视开播,反响强烈,无论是普通民众还是学界,无论在国内还是国外。

“如此强烈的反响,是我们所有人都没有预料到的,这也让我更加意识到,学术研究不能只坐在象牙塔里,研究成果要拿到大众那里去检验,要能够被大众理解和接受,否则就太狭窄。”钱乘旦对《环球人物》记者说。纪录片热播时,他已离开南京大学,到北京大学历史系任教。

6年后,钱乘旦开始在北京大学开设“大国崛起”课程,前后开了近10次,每次12讲,场场爆满,成为北大热门课程。如今,他将课程内容转写成书——《风起云飞扬:钱乘旦讲大国崛起》,于近日出版。书名出自刘邦的《大风歌》,“《大风歌》一唱两千多年,见证了多少风起云落。历史长河无休无止,大国兴衰也是一部不断演绎的历史剧”。

世界大国,引领时代潮流

时隔多年,钱乘旦对参与《大国崛起》创作时的情形记忆犹新。

一开始,这部纪录片的主线就被定为9个世界性大国崛起的历史及其兴衰背后的原因。9个大国分别是葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、法国、德国、日本、苏联和美国。“那时,在国内外有两种声音,一种是中国威胁论,一种是中国崩溃论。中国到底是崛起还是衰落,也是当时国际学术界激烈争论的话题。”钱乘旦说,纪录片的初衷是通过诠释各大国500年的兴起史,为中国的现代化发展寻找镜鉴。

刚加入创作团队,钱乘旦就建议大家去看书,对各大国历史有系统了解。“他们真的买来几百册相关历史书,先通读一遍,再找相关历史学者讨论,请学者对9国崛起历史做梳理,写成文字稿。最后,再将文字稿转化为纪录片脚本。我主要是看脚本,一遍一遍看,一遍一遍改。”钱乘旦说。

为了更真实地还原历史,摄制组分赴9国进行实地拍摄和深入采访,用镜头记录了大量历史档案、文物、遗迹等。在英国,他们专门到大英图书馆,拍下现存的英国《大宪章》官方抄本之一,那是一张黑粗泛黄的羊皮纸,纸的边缘已经残破,笔迹也有些模糊,却成为对君主权力进行限制的永久见证。样片拍出来后,钱乘旦坐在电视机前,一段一段看,一字一句改,从头到尾,边看边做记录。之后,他再把意见汇总,交由制作组修改。整个工作做了近三年之久。

最终,12集的《大国崛起》制作完成,用影像回答一个又一个问题:荷兰为什么能在17世纪成为世界的中心并以自己的名字标志整个世纪?英国是无意间打开神秘的崛起之门吗?它在18世纪、19世纪称雄世界近两百年的基础到底是什么?法国凭借什么始终能够引领世界风潮?独特的法兰西精神究竟源自哪里……

2006年11月13日,《大国崛起》在中央电视台财经频道首播。钱乘旦一直关注着播出的反响,“第一集播完,很平静,没有什么声音。等到第二集播完,热度一下子就起来了,周边的人都在看,都在讨论,真可以用‘万人空巷’来形容。这种热度一直持续到12集播完,”钱乘旦回忆说。为什么会如此?他后来也复盘过,“它可能触动了当时大量普通中国人的心灵深处,讲出了他们正在思考而未能表达出来的某种情怀。看到历史上的大国崛起,自然也就联想到我们这个国家也正走在崛起的道路上”。

《大国崛起》的火爆,也让钱乘旦看到了“向大众传播学者的思考很重要”。之后,他的研究也双线并行,既面向大众,讲西方文化通论,出版《西方那一块土》,翻译8册的《剑桥艺术史》等;又专攻学术,主编10卷本《世界现代化历程》等。

2012年,钱乘旦开始在北京大学开设“大国崛起”课程。第一次开课,设定150个选课名额,结果上课时教室被“挤破了”。后来,他每次开课都增加名额,一直增加到500人,依然爆满,地板上、台阶上、窗台上都坐了人,有学生站着听课。有一次学期结束之后,网上出现这样一本“书”,厚厚的102页,每一页都是密密麻麻的五号小字,“封面”上写着“2012—2013年秋季学期课堂笔记《大国崛起》,钱乘旦教授口授,燕园33楼632宿舍出品”。

“这跟当代大学生关注国家命运、人类命运有关,我常常为他们的这种情怀所感动。”钱乘旦说。为了让更多人了解大国兴衰的机理,他将课程内容进行整理,再重新撰写,最终形成《风起云飞扬:钱乘旦讲大国崛起》这本书。在书中,他给世界大国下定义,梳理9个大国崛起的历史,寻找普遍性和差异性。

几百年来,大国兴衰来去往复,很多人都好奇其规制何在?“世界大国是引领时代潮流的国家,它们开启新时代,成为被模仿的榜样。随着时代的变化,新的潮流出现,引领新潮流的国家会成为新的‘世界大国’;原有的大国若不能再继续引领新潮流,甚至跟不上潮流变化,那它就会衰落,会被超越,会被新的‘大国’取代。”钱乘旦说。

中国现代化研究的开创者之一

钱乘旦走上史学研究之路极其偶然。

他生于1949年,青年时期到苏北农村插队。农闲时,他到处找书看,有外国文学,也有政治经济学、哲学、逻辑学,如康德的《宇宙发展史概论》、黑格尔的《历史哲学》、达尔文的《物种起源》等,“能找到的都找来读,如饥似渴地读,还做了很多笔记”。1973年,他作为工农兵大学生,到南京师范大学读书,专修外语,毕业后到中学教书。

1978年,南京大学历史系开始招收研究生,钱乘旦报考并被录取,导师是著名历史学家、中国英国史研究“第一人”蒋孟引教授。初见蒋先生,钱乘旦有些胆怯。先生一上来就问:“你跟我学英国史好不好?英国史不难学。”钱乘旦说好。先生又说:“那么,明天你就跟我到图书馆去看书吧!”

第二天,二人来到南京大学历史系的特藏室,那里放的都是外国出版的历史书籍,大部分是英文的,也有俄文的。蒋孟引不多说话,挑了几本,对钱乘旦说,你拿回去读吧。“读完之后就要向先生汇报心得体会,听他的指导,他会告诉你哪些地方理解得不够。过一段时间就写一个读书报告,再过一段时间,看看能不能写一篇小论文。”

就这样,钱乘旦走上了英国史研究之路。从1978年到1985年,他一路跟着蒋孟引读到博士毕业。在学术上,蒋孟引非常开明,鼓励学生标新立异,开辟新领域。

钱乘旦第一次发表论文,就离不开先生的鼓励和支持。当时,他写硕士论文,内容是英国1832年的议会改革。在当时,大家都说“革命是历史前进的火车头”,改革被批判为改良主义,他的这个题目有点敏感。“蒋老师鼓励我大胆去做,没有问题,只要把材料做实就可以了。”钱乘旦回忆。后来这篇论文发表于《世界历史》,是这本核心期刊首次发表30岁以下学者的论文。再后来,他写博士论文,也与议会改革相关。

“硕士、博士阶段的研究,奠定了我后来提出的重要观点,即改革是社会发展的一种可能的途径。这个观点是我最早提出的,除了革命,改革也是一种方式。”钱乘旦说。沿着这一脉络,他开始深入研究英国,再扩展到法国、德国,之后是欧洲。“我讨论的不是某一个国家的某些事,而是每一个国家的发展道路,这就是现代化的切入点。从英国到欧洲,再到世界,最后有了‘世界现代化’。”

1985年,钱乘旦获南京大学历史学博士学位。然后,他在南京大学任教,2005年调入北京大学历史系,曾任北京大学区域与国别研究院首任院长。

作为史学工作者,他多年来一边授课,一边专注于研究“现代化”。1987年,他出版《走向现代化国家之路》,成为国内第一部系统探讨现代化研究的著作;后来,他又主编《世界现代化历程》,分地区深入分析多种多样的现代化模式;他还合作撰写了《现代化的迷途》,探索现代化的陷阱……也因为此,他被认为是中国现代化研究领域的开创者之一。

“过去几百年中发生的重大变故,包括政治、经济、社会、思想、文化等,无一不是在现代化的主题下进行的。世界近现代史的主线是现代化。”他说。

世界史具有更直接的启示作用,因为外国的现代化过程——无论已经过去或正在经历的,都能为中国式现代化提供更多的思考。

现代化让古老文明焕发青春

《环球人物》:多年来,您一直聚焦“现代化”做研究。您如何看待中国式现代化?

钱乘旦:西方政治现代化过程,大体上可归纳为3种模式:以英国为典型的和平、渐进方式;以法国为典型的革命、暴力方式;以德国为典型的旧统治集团主导现代化的方式。中国式现代化,强调的是我们中国人走自己的路。与西方国家的本质区别,就在于我们的现代化是以人为中心的,为人民的福祉实行现代化;而西方现代化是以资本为中心的,资本利益最大化是其根本原则。

《环球人物》:2024年文化强国建设高峰论坛主论坛上,您曾做了《文明的生成、延续与现代化转型》的演讲,您如何看现代化与文明之间的关系?

钱乘旦:20世纪是世界现代化的世纪,风起云涌的现代化浪潮席卷全球。一个又一个非西方国家摆脱西方控制,通过民族解放运动创建独立自主的民族国家。这些国家努力推进工业化,发展现代经济,进行各种改革,建设繁荣富强的现代社会。到21世纪开始时,非西方国家的群体崛起已势不可挡,通过推进现代化摆脱了西方的控制,恢复了自我的力量,找回了自我的信心。细看当今世界会发现:正是那些人类古老文明的中心所在地,包括中国、印度、巴西等,创造了显著成就,使古老文明又一次焕发青春,打破了近代以来的“西方文明中心论”。

事实证明,现代化并不等于西方化,实现现代化并非只有西方式现代化一条路可走。现代化意味着古老文明的现代转型,是人类文明一次深刻的再造。

《环球人物》:研究历史的意义是什么?尤其是世界史,和当下的我们有何联系?

钱乘旦:历史学一向有两个功能——复原过去和启示当前。在历史学领域,复原过去是一个迷人的目标,许多人为此奋斗不息。但历史的复原一定是在与当代对话的过程中进行的,于是历史的当代意义即启发作用便隐藏于背后,指导着历史学家的活动。

其实,无论东方还是西方,早期的历史学家都把“还原过去”和“镜鉴现实”融为一体,东方史学和西方史学也一直坚持两轨并行。不过在世界彼此分割的时代,也就是在大航海和全球贸易尚未开启“历史向世界历史转变”的时代,东方和西方都只能还原各自的过去,思考各自的现实,相互学习和相互借鉴几乎不存在。

今天的世界不同了,它是个“地球村”,彼此学习和借鉴已不可避免。于是在历史学的功能中,学习和思考的对象必须是全世界的历史。再进一步讲,在今天,中国人努力实现中国式现代化的现实背景下,世界史具有更直接的启示作用,因为外国的现代化过程——无论已经过去或正在经历的,都能为中国式现代化提供更多的思考。他们取得过很多成功的经验,需要我们去了解和借鉴;他们出现的问题和失误,需要我们尽可能地避免。历史像一个巨人,我们可以站在他的肩膀上,看世界文明的沧海桑田,也能把眼光投向更远的未来。

编辑 余驰疆 / 美编 徐雪梅 / 编审 张勉

钱乘旦

1949年生于江苏常州,北京大学博雅讲席教授、博士生导师,北京大学区域与国别研究院创始院长。著有《在传统与变革之间》《西方那一块土》等,主编《英国通史》(6卷)、《英帝国史》(8卷)、《世界现代化历程》(10卷)等。近日出版新书《风起云飞扬:钱乘旦讲大国崛起》。