永远走不出您的视线

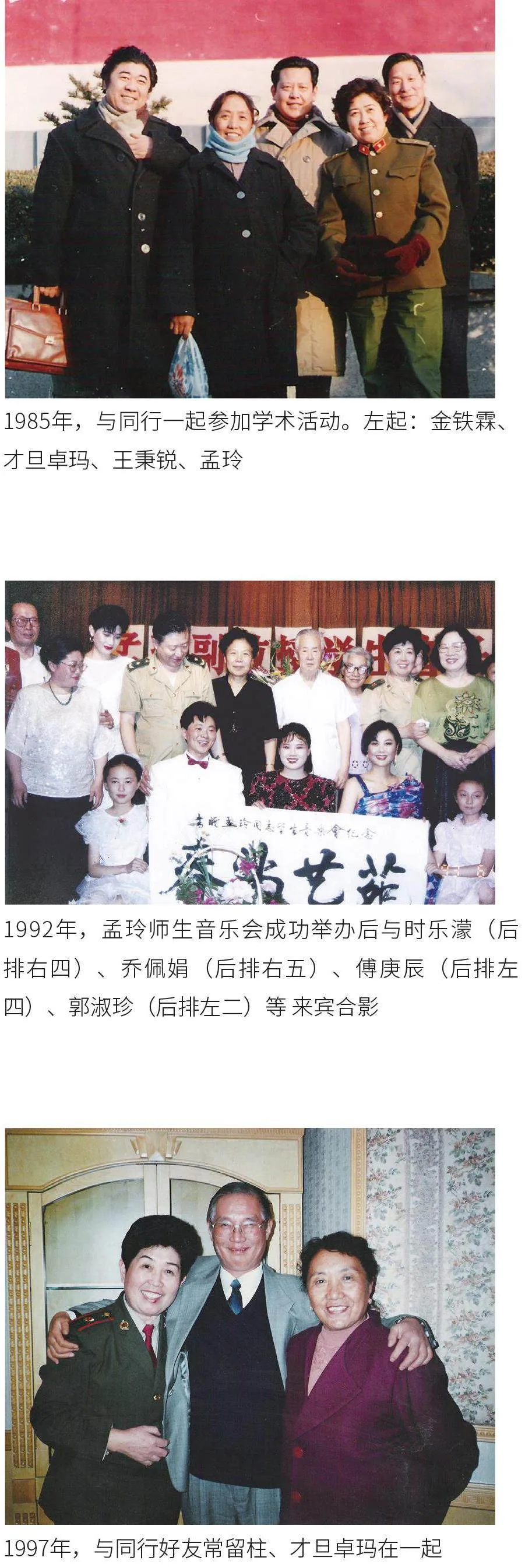

2024年9月3日,在第四十个教师节即将来临之际,北京音乐厅迎来了“桃李芬芳梦之声——孟玲先生从艺65周年师生音乐会”,这场意义非凡的音乐会为首都的金秋增添了一抹温暖浓郁的艺术色彩。作为孟老师的学生,我与众多同门齐聚一堂,用歌声唱响从师路上的点点滴滴,共同礼赞恩师数十年来在声乐教育与艺术传承上的非凡成就。

“不是你的骨肉却像你的娃,年复一年的心血培育我长大,教我人生的路上,要一步一个脚印,教我做人要写好一撇一捺。”簇拥着已逾八十的老师,抒发着心底绵密的深情——这一刻,我们是一群幸福的孩子。

师承:饮其流者怀其源,学其成时念吾师

伴随着一首家喻户晓的《在希望的田野上》,音乐会在熟悉而感人的旋律中缓缓拉开帷幕。沉浸在欢快的、对未来充满期待的旋律中,看着身边精神矍铄的孟老师,我的脑海中突然像过电影一样——“看到了”那个带稚气有英气的小战士,那个意气风发的大学生,那位呕心沥血的教师……“听到了”恩师如同这首旋律般跌宕起伏却又始终充满温暖与力量的生命之曲。从八岁孩童到八十岁的智者,她的一生不仅是个人艺术追求的历程,更是与国家民族命运紧密相连的见证。“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。”老师言传身教的模样,永为我辈心隅熠熠的圭臬。破迷津、引征帆,践正道、赴遥岑,今记一二为之感念。

(一)战友的小铃铛

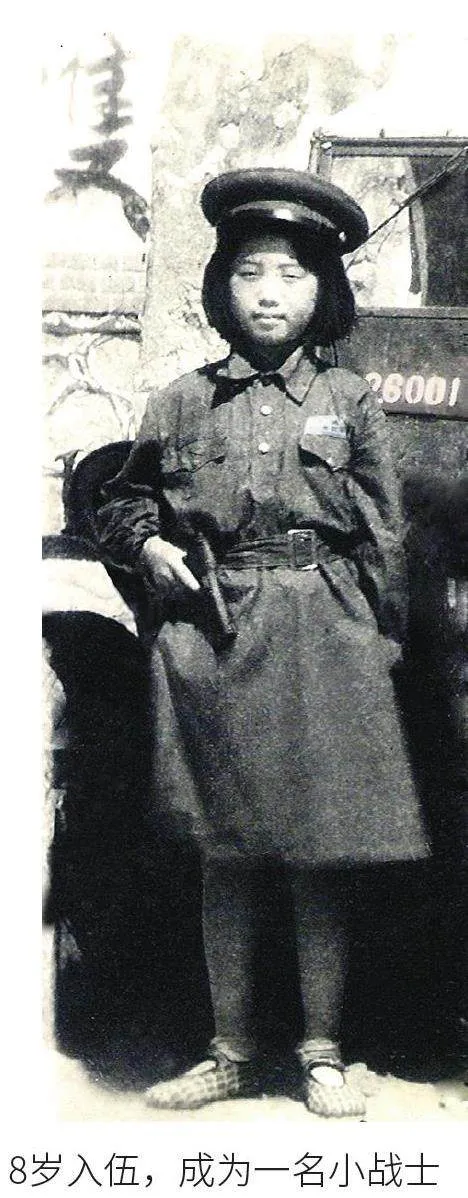

恩师孟玲8岁即入伍成为一名小战士。

初次知晓孟老师的经历,我内心满是震撼。8岁,本应是在父母身边撒娇的年纪,她却已然成为一名小战士,因擅长唱歌跳舞又比较聪明伶俐, 战友们都叫她“小铃铛”。抗美援朝战争爆发后,11岁的孟玲随文工团奔赴前线,在那段战火纷飞、条件艰苦的岁月里,她作为文工团的主要演员之一要经常随团辗转各地演出,遇到空袭时,战友便匆忙把她藏在身旁的弹坑里,有时候来不及躲闪便以自己为掩体保护她,有的战友甚至牺牲了……每每忆起那段时光,老师都会眼闪泪光,“那些保护我的‘老兵’也不过十七八岁的孩子啊”。这个时候,我眼前总会幻化出跨越时空的情境——古时木兰“唧唧复唧唧,木兰当户织”的宁静与坚韧,恰似孟老师童年时的模样,虽身处逆境却心怀家国,织就了一段不平凡的童年岁月。2019年,孟老师去了湖南毛主席故居和湖北洪湖革命遗址,站在毛主席9米铜像前,徜徉于经典歌剧的发源地洪湖旁,她久久不愿离去,“我是党的女儿,无论是作为一名教师还是作为一名军人,都应该把先烈们的爱国精神传承下去,应把这种家国情怀融入教学创作中,教给我的孩子们”。

跟随老师学习的三十多年来,每当我工作学习生活遇到瓶颈,几近沮丧想要放弃时,脑海中便浮现出恩师8岁的模样。她那么幼小,却扛着远超年龄的担当一路勇往直前,我有何理由打退堂鼓?她能在枪林弹雨中为战友带来力量,我必须在音乐之路上用歌声传递温暖与坚韧,不负恩师过往的坚毅,不断向着艺术巅峰精进。

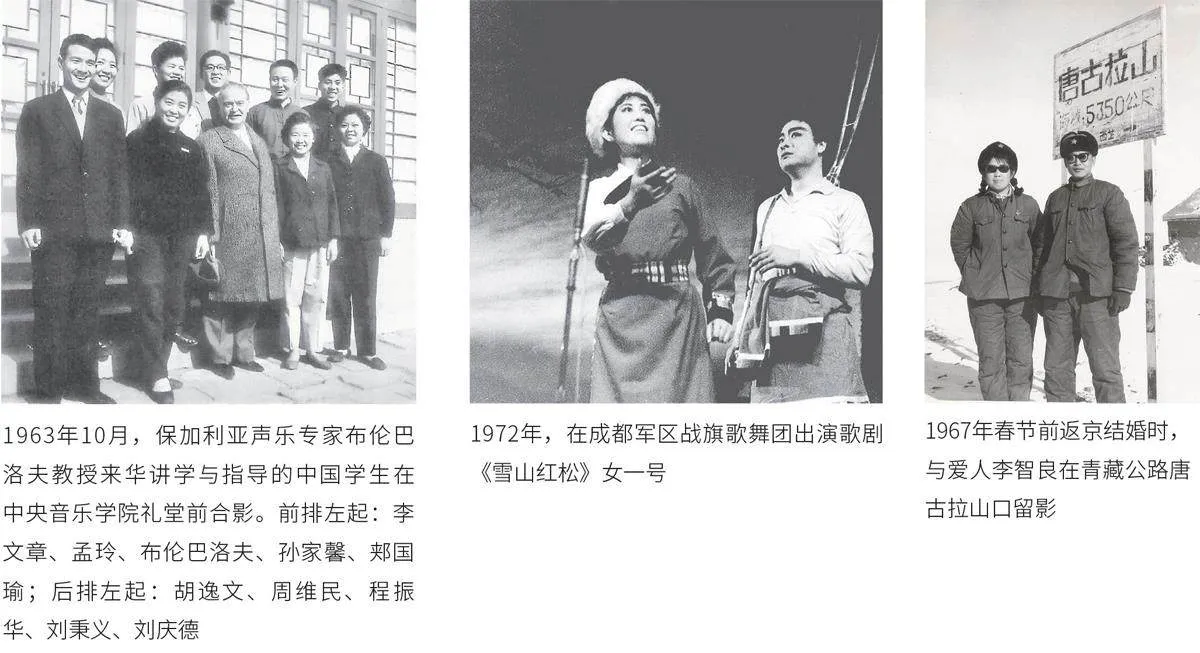

(二)老师的得意门生

1959年,18岁的孟玲以优异成绩考入中央音乐学院,师从女高音歌唱家、教育家郭淑珍,成了郭先生回国执教的第一个学生,也是最得意的门生之一。在中央音乐学院,孟老师接受了系统而严格的美声专业训练,同时对京剧、河北梆子、粤剧、豫剧以及各地民歌广泛涉猎,汲取了良好的民族音乐素养,积累了丰富的理论知识和专业积淀,为她后来的艺术表演与专业教学奠定了坚实的基础。在那个物资匮乏的年代,正在长身体的年轻人常常为吃不饱饭苦恼,有时甚至饿得眼冒金星,到了飙高音的时候根本顶不上去。为了给学生补充营养,郭先生有一天把孟老师叫到家里,给她“独享”了半碗红烧肉和一碗米饭。那是先生每月仅有的半斤配给肉,她不顾自己也饿得双腿发肿同样需要营养,却把这份稀缺的美味送到爱徒手中,只为了让学生有更好的身体状态去追求艺术。后来,老师成为了一名教育工作者,她从先生手里接棒,始终把对学生的爱传承下来。“半碗红烧肉”的故事几十年来一直深深打动着每一位同门学子,也激励着我们在从艺从教的路上如两位先生那样身体力行,在学生成长的关键节点务须倾尽全力给予支持。这份饱含大爱的师道传承,让艺术的火种永不熄灭,让后来者在温暖与滋养中接续茁壮成长。

如今,孟老师已是誉满杏坛,却仍秉持“老骥伏枥,志在千里”的精神,以“桃李不言,下自成蹊”的风范,以“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”的毅力,依然活跃在艺术领域,将自己的经验和智慧传授给年轻人,致力于培养新一代的艺术人才。她非常注重文化的传承与发展,深耕传统音乐之田,鼓励青年学子既要“承前启后”,更要“继往开来”,为国家的文化繁荣贡献力量。她相信,只有不断地传承和创新,才能让中华民族的文化瑰宝永远闪耀在世界文化的璀璨星空。

师道:守本固源,探新求变

“师者,传道、授业、解惑”,其中“传道”是核心。孟玲老师师承郭淑珍先生,她们立足中华优秀传统文化的宝贵资源,始终在更广阔的文化空间,以其独特的教学理念和因材施教的教学方法,不断为中国声乐教育注入新的活力,形成“守本固源、探新求变”的教育思想。作为学生,我在几十年的从师学艺过程中,深刻体会并受益于师门这种既观照专业素养和教学能力训练,更注重人文关怀和社会责任感培养的师道传承。

(一)守中华优秀传统文化之源

孟玲老师对中国民族民间艺术的学习和传承十分重视。她深入研究各类戏曲剧种和民歌,并将其融入声乐教学中。她认为,中国民族民间音乐是取之不尽、用之不竭的文化宝库。同时,她对少数民族语言和地方方言有深刻了解,能讲一口流利的藏语及多种地方方言,能有效指导学生解决发音中的问题,帮助他们更好地演绎具有地方特色的民歌。她强调:“艺无止境,声乐艺术更是如此。民族声乐不但要从戏曲、曲艺、民歌以及西洋音乐中提炼精华、汲取营养,同时,还应从舞蹈、美术等姐妹艺术中吸取优长,展开想象的翅膀。艺术是相通的,借鉴姐妹艺术并以此来充实我们民族声乐教学,无疑是十分有益的。”老师常说,“音乐没有高低之分、门第之见,我的学生就应该采百家之长的同时保留自己的特色”。

孟玲老师注重培养德才兼备的学生,认为教育教学负有服务国家与社会的使命,并非个人的功利追求,其中教师的人格示范作用至关重要。作为一名军人,孟老师始终坚守家国立场,她常说自己是“党的女儿”,希望以自己的毕生所学为党和国家培养更多的人才。她在此次从艺65周年师生音乐会后的发言中深情说道:“感谢伟大的祖国、伟大的党、伟大的人民军队培育了我。感谢中央音乐学院我的母校,感谢我的恩师郭树珍先生,感谢解放军艺术学院,感谢国防大学军事文化学院。我从1979年至今,45年一直在这教学,解放军艺术学院给我做了坚强的后盾,在各方面帮助、支持我。”她精心挑选音乐会曲目,不仅满足了观众的审美需求,更通过音乐传递了真善美的价值观,学生们通过对这些经典歌曲的演绎,将人民的喜怒哀乐、国家的繁荣昌盛和对美好生活的向往展现在观众面前,使艺术真正走进了人民的心中,“艺术为人民服务”的理念再一次充分体现。

孟老师坚守声乐教学的核心原则:无论唱法如何,都追求优美的歌声和真挚的情感表达。她不拘泥于唱法的界限,而注重共通的演唱标准,例如良好的气息支持、高位置发声、清晰的吐字技巧,以及深刻的情感表达。她强调用心歌唱,让每位学生都能通过歌声传递美的感受。在总结教学经验时,孟玲老师谈道,其实我也教了很多学习美声唱法的学生,除此之外我还有一些学习流行唱法的学生。在老百姓看来,可能会觉得我教的民族唱法的学生更多一些,实际上我的教学在唱法上并没有什么绝对的界限。因为在我这里的演唱标准都是一样的,都要有很好的气息支持、高位置和很好的吐字技巧,而且有能打动人的情感处理,都要求用心去唱。所有的这些和美声唱法的要求都是一样的。“美声”是说美的歌唱,美的歌声给人们以美的感觉,民族唱法就更应该这样了。

这种教学理念体现了老师对中国声乐教育传统的守成。一方面,她尊重并传承了对基本功的严格要求,强调发声方法与技巧的规范性。另一方面,也注重情感的表达,鼓励学生在演唱中融入真情,用歌声打动听众的心,这正是中国声乐教育中“以情带声”“声情并茂”的精髓。

(二)探中国声乐教学理念之变

孟玲老师以其独特的教学理念和创新精神,为中国声乐教育注入了新的活力。她的教学实践不仅在方法上具有前瞻性,也为声乐教育的理论发展提供了新的思路,展现出“开新求变”的教学风采。在当代中国声乐教育的发展过程中,如何兼顾传统与现代,避免歌唱风格的同质化,已成为声乐教育领域的重要议题。对此,孟老师以自己多年的教学实践给出了很好的解决方案。

首先,以多元化曲目选择拓宽学生的艺术视野。孟老师鼓励学生挑战不同风格和类型的音乐作品,包括民歌、戏曲、艺术歌曲和歌剧选段等。这同样体现在当天的音乐会上,学生们演唱了《洞庭鱼米乡》《看秧歌》《光辉照儿永向前》《今夜无人入眠》等作品,涵盖了中国各地的民族文化和西方经典歌剧。这不仅丰富了学生的演唱经验,也拓展了他们对不同文化背景和音乐风格的理解,培养了跨文化区域的音乐素养。

其次,融合传统与现代,实现文化传承与创新。孟老师注重将中国传统音乐元素与现代声乐技巧相结合,体现了文化融合的教育理念。她指导学生在演唱民歌和戏曲选段时,既保留民族韵味,又融入现代声乐的发声技巧。例如,张欢在演唱《看秧歌》和现代京剧《光辉照儿永向前》时,成功地融合了戏曲唱腔、祁太秧歌独特音调与现代声乐技巧,既传承了传统艺术的精髓,又展现了时代的创新。这种教学方法体现了文化传承理论中“活态传承”的理念,强调文化的动态发展和创新性。

再次,因材施教,注重个性化培养。孟老师注重挖掘每位学生的潜力,可谓“不愤不启,不悱不发”,充分尊重个体差异性,为学生量身定制个性化的教学方案。作为她的学生,我对这一点有着切身的体会。1991年,我从新疆考入解放军艺术学院时,和班里的其他同学相比显得十分普通。他们一个个唱功扎实,而我这个“小个子、小嗓子”显得毫不起眼。孟老师用心观察我的特点,耐心引导,从我最熟悉的新疆民歌入手,歌曲《在那遥远的地方》《我的花儿》《燕子》不知道唱过几千遍。为不断拓宽专业视野、提高专业水平,她亲自带着我去找吴雁泽、姜嘉锵、郭淑珍等名家上课。她没有也不会强行灌输所谓的“固定方法论”,而是根据我的音色特点“因材施教”,帮我选择适合的作品,并鼓励我大胆探索民歌领域。她并不试图让我“改造”自己,而是帮助我找到最自然、最适合的艺术表达方式。孟老师的评价让我至今记忆犹新:“王宏伟的高音非常高亢,这与他出生于歌舞之乡——新疆,有着必然的联系。再加之他从小就热爱歌唱,广泛涉猎不同风格的音乐,歌与词的处理都有独到之处。他从不挑食,只要觉得好听,他都会去唱,所以他的音乐营养特别丰富。”这些话让我意识到,原来自己的成长环境和多样化的积累恰恰是我的优势所在,这极大地增强了当年那个对音乐充满热情却略显青涩的青年的自信。正是这种自信,成为我在艺术之路上立得住、站得稳、行得远的不竭动力。

师恩:鹤发银丝映日月,丹心热血沃新花

岁在甲辰,孟玲老师从艺六十五载。值此“桃李芬芳梦之声”音乐会隆重举行,既是对老师辉煌从艺从教生涯的回望,也是对其在音乐教育领域卓越贡献的致敬,更是我们同门子弟对老师意笃情长的感激之情。65年来,恩师怀热血丹心,承先辈风骨,聚微光而燃学子勇毅奋进之焰,化繁星以照我辈蒙昧求知之径。浩浩师恩,永铭肺腑,众子弟纵殚精竭虑、兀兀穷年,犹恐难报万一。

(一)师恩恒贯成长之途

自1991年考入解放军艺术学院孟老师门下,与她结缘已整整三十三载。1992年,学校组织全国青年歌手电视大奖赛选拔,需要学生录制作品,孟老师多方联系,帮我落实好乐队和录音棚。到了录音那一天,她早早骑着自行车来找我,等四下里终于找到我时非常着急,“你现在不在宿舍待着,瞎跑什么?!”那语气虽严厉,却透着对我深深的关心。随后,她拿出洗好的黄瓜和一些小吃递给我,叮嘱道:“赶紧坐公交车去录音,不然时间来不及了。”又递给我一张纸条,上面标明了乘车的具体路线、下车地点以及要联系的人。虽然那次选拔我最终没能入选,但老师的用心呵护深深感动着我,激励着我。

1993年,即将从解放军艺术学院毕业,我要在毕业音乐会上演唱著名作曲家赵季平老师改编的陕北民歌《古老的信天游》。听说赵老师在北京,孟老师“逼着”老同学、作曲家胡炳旭,硬是把当时忙得不可开交的赵季平老师请到了军艺礼堂看我演出。正是那次观演的天假其便,我有幸结识了赵老师并与他缔结深厚情缘。毕业后,由于种种原因我又被分配回新疆,成了一名仓库干事。离开北京时,与孟老师的告别真是恋恋不舍。我深知,这一别,即与我的音乐梦想相去甚远。那段时间,每次和老师通电话,她都会一遍又一遍地鼓励我:“别放弃专业!只要坚持,咱们一定能有机会。”我去北京出差,都会第一时间去家里看孟老师,不善做饭的老师,每次都会亲手为我煮碗面、炒个鸡蛋,还不断帮我联系演出机会,向她认识的朋友和机构多方推荐。那个时候,老师最温暖的支持和帮助不仅坚定了我对艺术的追求,更擎起我人生希望的明灯。

1997年,我调入新疆军区文工团,正式回归专业领域,事业渐渐步入正轨。2000年,参加中央电视台第九届青年歌手电视大奖赛,我获得一等奖,被调到总政歌舞团,同时被保送解放军艺术学院攻读研究生——终于又回到了孟老师的身边!到学校报到的第一天,孟老师早早迎着我,带我到宿舍,已为我准备好了簇新的被褥、床单、脸盆以及教材等一应的学习用具……

孟老师用她深厚的专业知识和慈母般的爱心,成就了包括我在内的所有同门子弟,这份师恩恒贯我们成长之途。

(二)师恩厚聚睦族之力

孟玲老师品德高尚、才艺精湛,对学生好是出了名的,对少数民族的学生更是关爱有加,凝聚起促进民族团结的强大力量,很多学生都深受她的恩泽,泽旺多吉就是其中一位。

泽旺多吉来自藏区,天生一副好嗓子,孟老师爱才惜才,主动收入门下。刚开始,他汉语不太流利,交流起来困难重重,孟玲老师不但没有丝毫嫌弃,反而心疼他,亲自教他汉语,一个字、一个词、一句句地耐心讲解,帮他突破语言障碍。学习专业技能时,老师结合泽旺多吉民族唱腔的优势,专门为他制定个性化的训练方案,每次有演出机会都极力推荐他,给他创造展现自我的舞台。生活中,老师的关怀更是无微不至,她深知藏地风俗习惯,总是给予充分尊重与贴心呵护,逢年过节常把泽旺多吉叫到家里,让他感受家的温暖,缓解思乡之情。在孟老师的精心培养与悉心爱护下,泽旺多吉的专业技艺日益精湛,知名度不断提高,为民族文化交流作出诸多贡献。

老师常说,“各民族学生是我们这个大家庭不可少的一部分,对他们每一个都应该付出更多的关爱”。学生来自藏族、回族、满族、壮族、维吾尔族等,她称呼自己的学生为“我的孩子”,我们也称呼她为“孟妈妈”,这种温暖而独特的师生关系应该是少见的。李阳妹妹(孟老师的女儿)常感慨,“妈妈对我像对她的学生一样就好了”。年轻时我们每每说起还争宠逗乐,现在随着年龄增大,特别是看着被我们拥在臂弯里、腰背不再那么挺拔的“妈妈”,不禁心里发紧眼眶发热。为了学生,老师对家人的爱封存太多了!

在“桃李芬芳梦之声——孟玲先生从艺65周年师生音乐会”接近尾声时,我作为学生代表发自肺腑地表达了对孟老师的感激与敬意:

认识老师已经30多年了,忘不了每一次老师深情的目光注视着我,也忘不了每一次我从北京即将返回新疆的时候,老师送我一程又一程。我记得有一年的夏天,我要回新疆了,老师骑着她的小自行车带着一个硕大的大西瓜送我上火车,流着眼泪与我告别,这样一幕幕的场景永远刻在我的心里。我想,作为孩子,我们长大了,但永远也走不出妈妈的视线。

这番感慨,既是对孟老师无私教诲的真挚回忆,也是对“师恩”的深切礼赞。她不仅赋予了我们专业技艺,更用她的爱与坚持,让每一位学生都感受到教育的温度与生命的热度,春风化雨,润物无声。孟老师的艺术教育之路,宛如一座不朽丰碑,矗立在我们每位学子心间,她启迪我们——艺术绝非单纯技艺,更承载责任;教育不只是知识传输,更是灵魂的雕琢。

愿以毕生之勤勉与坚守,报其信任与厚爱!

愿承师之精神,常怀艺术热忱与敬畏,赓续历史文脉、谱写当代华章!

王宏伟 天津音乐学院院长,教授

(责任编辑 张萌)