室外雨水回收系统设计与海绵城市建设研究

摘 要:为深入探讨室外雨水回收系统与海绵城市建设的紧密关联,提高城市水资源的可持续利用、减少洪涝风险、改善城市环境质量。本文以南京市某办公园区为例,围绕雨水回收系统设计、海绵城市建筑设计、水资源可持续性、环境影响评估等进行深入研究和实践,从经济、技术、环境以及社会角度论述了雨水回收系统和海绵设施在建筑中的使用效益,并提出了具有实用性的方案,指出了未来海绵城市的发展方向,以此推动城市可持续发展和环保建设。

关键词:雨水回收利用;海绵城市;建筑设计;城市内涝

1 前言

在传统城市给排水框架下,雨水常被视为无用的废水,迅速导向排水系统,此举不仅挥霍了宝贵的雨水资源,还加剧了城市洪涝。相较之下,海绵城市理念引领了一场雨水管理的革新。它通过构建雨水花园、绿色屋顶、生态湿地公园等多元化设施,智慧地捕捉并储存雨水,不仅削减了雨水地表径流,有效减轻了城市防洪压力,还赋予城市以绿色生态的新风貌,营造出宜人的居住环境。海绵城市战略深刻关注生态系统的恢复,通过大幅增加绿化面积、精心打造湿地与生态水系,不仅显著改善了城市空气质量,调节了微气候,使城市更加凉爽宜人,还极大地丰富了自然景观层次,为生物多样性开辟了更广阔的生存空间。这一系列综合性的生态举措,不仅提升了居民的生活品质,更为城市的可持续发展奠定了坚实基础[1]。

文中以南京市一个办公园区为例,制定一个雨水收集方案,旨在帮助该地区应对城市内涝的问题。本文使用先进的技术来实现这一目标,包括优化水质、加强水资源的收集与使用,以实现节水减排,促进南京城市建设的绿色发展。

2项目概况

本项目坐落于南京市江北新区,集高层办公建筑群与综合园区规划于一体。其主体部分构建了一个现代化的办公园区环境,地下空间配备了完备的停车场区域及必要的设备用房。该项目所占土地依据规划被界定为公共设施用地,整个区域的占地面积约73358.06m2,建筑总面积约307330.20m2。本项目的规划容积率设定为2.47,密度达到26.43%。此外,项目特别注重生态环境建设,绿化率高达30.02%。

3室外雨水回收系统设计

3.1雨水利用设计方案

本办公园区项目创新性地实施了下凹绿地系统,以替代原有的污染物处理机制,显著降低了初期建设及运营成本。在源头削减屋顶雨水中的污染物含量,通过将绿地构造为下凹形态,巧妙利用自然重力原理构建内部排水体系,直接引导雨水高效排出,实现了污染物的初步净化与有效控制,进一步促进了环境友好型园区的构建,减轻了对自然地表的不良影响[2]。

针对下沉式广场与汽车坡道区域的雨水管理,项目采取了综合策略,包括构建明渠、暗渠与集水设施相结合的排水网络,并强化排水泵站的效能与稳定性,确保在雨水高峰时段也能迅速、有效地将积水排出园区,有效预防了水浸风险,保障了园区的安全与顺畅运行。为了提升室内空间的美感,在“海绵体”规范的基础上,大力推行绿色屋顶、渗水路面、深埋式绿化、植物隔离带和生态保护系统,这些都有助于优化办公场所的空间布局,并且保护和维护地下水资源[3]。

3.2校核园区调蓄能力

3.2.1综合雨量径流系数

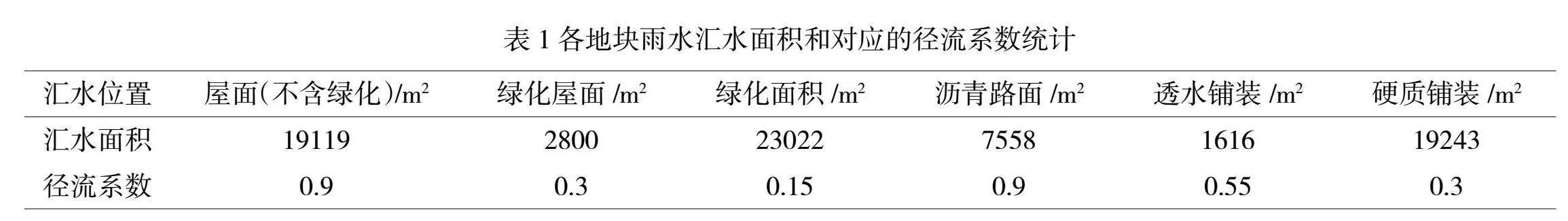

按照《南京市海绵城市规划建设指南》的要求,本项目的雨水汇集面积及其相关的径流量统计结果见表1。

通过系统性地分析多样化的地表覆盖材料,采用了加权平均的科学方法,得出了该场地综合径流系数[4]的精确数值,即0.477。

3.2.2园区储蓄的降雨控制量

经过详尽的数据汇总,南京市长期以来的平均年降水量稳定在约1062.4毫米的水平。参考《南京市海绵城市规划建设指南》中的指导原则[2],当区域年径流总量得到有效控制,达到80%的阈值时,相应的设计目标降水量约为31.1毫米。

针对本项目具体场地,其设计降雨控制量的确定依据以下逻辑推导:

V=×73358.06m2=2281.4m3

基于场地综合径流系数0.477的计算结果,推导出场地自然入渗所能实现的径流控制率为52.3%,进而确定了直接由场地特性实现的降雨控制量V1=22814×0.523=1193.2m3。

为弥补上述自然控制手段的不足,进一步计算了需通过额外措施达成的剩余降雨控制量V2=V-V1=1088.2m3。

由于本项目已规划有面积为4600平方米的下凹式绿地,这些绿地较路面低0.13米,具备显著的雨水滞留与渗透能力。通过专项计算,评估了下凹式绿地对雨水的实际控制量4600×0.13=598m3。

综合上述所有考量因素,本园区的总降雨控制量计算为1791.2立方米,这一数值全面反映了项目在雨水管理方面的综合效能。

3.2.3雨水收集池容积计算

在实施“海绵体”技术的过程中,识别到当前测算的平均雨水控制能力尚未充分满足海绵城市战略规划的既定标准。因此,本项目拟增设一座雨水蓄水池,其容积规划为500立方米,以此强化雨水管理效能。

V设计=1791.2+500=2291.2(m3)>V=2281.4(m3)

经细致分析,该500立方米蓄水池的部署预计能显著促进规划雨水控制目标的达成,确保项目符合海绵城市建设的整体要求。

3.3雨水回收利用处理工艺设计

收集到的暴雨首先经过电动初雨分流与过滤装置,该装置专门用于拦截暴雨初期携带大量污染物的径流,其截留厚度依据实时暴雨水质灵活调整。初期暴雨,因富含污染物且总量相对较少,会被引导至专门的排污管道,最终汇入城市污水系统。随着降雨量的增加,水位逐渐上升,一旦达到预设的安全阈值,初雨分流停止,后续较为清洁的雨水则通过雨水管道直接导入雨水收集池中。若降雨持续增强,水位继续攀升,此时上层相对清澈的雨水将通过溢流系统直接排入外部雨水排水网络,以减轻系统压力。随后,雨水收集池内的积水将被雨水提升泵抽取至雨水处理单元,经过一系列净化处理后,清水自然流入蓄水池中储存。最终,回用水泵将蓄水池中的处理水增压,并通过紫外线消毒装置彻底杀菌,确保水质安全后,再输送至回用水管网,供后续循环使用[5]。

4海绵城市建筑设计

4.1绿色屋面设计

所有建筑物的顶端均融入了绿色屋顶的设计理念,此举不仅显著扩增了绿化空间,还极大地增强了屋顶对雨水的管理与调节功能。在植被层,精心挑选了如冷水花、马尼拉草等低矮型绿化植物,其生长高度严格控制在50厘米以下,旨在减轻屋顶承重压力,同时营造和谐的生态景观。至于过滤层,则创新性地采用了高效土工布材料,该层不仅能够有效保持植被与土壤所需的水分,还具备出色的雨水净化能力,确保了渗透过程中的水质安全。这一设计,既体现了环保理念,又兼顾了实用性与美观性。

4.2绿地景观设计

在绿色景观规划布局中,雨水花园、植草沟及渗水树池成为核心要素,它们巧妙地利用了每一寸可用空间,实现了高效的绿化布局。雨水花园的构造尤为精细,其上覆盖有一层精心设计的50毫米蓄水层,这一设计显著提升了雨水的收集效率。种植土中巧妙掺入了20%比例的细沙,形成了约30%孔隙率的土壤结构,极大地促进了雨水的自然渗透。而在透水层之下,则铺设了一层厚达150毫米的砾石层,该层作为快速排水通道,加速了雨水的下渗过程。蓄水层中的水体景观与精心布置的乔木、灌木相得益彰,既实现了雨水管理的功能性目标,又增添了场地的视觉美感与生态多样性,使得整个绿色景观区域既实用又富有观赏性。

4.3透水铺装设计

在规划设计中,除了对消防通道、机动车道等特定区域保留坚固不透水表面外,其余广泛区域均推荐采用先进的透水铺装技术,以强化自然水循环。此技术广泛应用于广场、人行步道及停车场等场所,其核心在于构建包含透水层的基础结构,并集成聚氯乙烯(PVC)高效排水管网,确保地表水能迅速渗透至地下。

在广场区域,施工流程包括铺设一层厚实的200毫米碎石垫层,其上再覆盖一层60毫米厚的透水布砖,该砖材设计透水速率高达2.5毫米/秒,有效促进雨水下渗。对于景观台阶,则选用了透水混凝土这一创新材料,既美观又实用。通过上述多种透水措施的综合运用,能够有效调控地面径流,减轻城市排水系统压力,同时促进地下水资源的自然补给,实现生态与功能的双重优化。

4.4排蓄系统设计

为了高效利用雨水资源,在建筑场地内巧妙布局了两个地下蓄水池,它们承担起收集并储存各分区经过精心渗透与净化处理的雨水的重任。这些宝贵的雨水资源随后被灵活应用于绿化植被的滋养灌溉、车辆的日常清洁以及卫生间的节水冲洗,从而在提升场地水质的同时,也有效满足了建筑物内部的多元化用水需求。

鉴于当地土壤自然渗水能力受限,特别设计了创新的溢流式雨水口排水系统,该系统巧妙融入场地排水网络。该系统的工作原理在于,让经过渗透与净化处理的雨水首先通过特设的渗水管流向溢流式雨水口。一旦雨水积累至设定的0.5米溢流警戒线,预置的出水管便会自动启动,将多余雨水安全引导至区域雨水管网,实现雨水的高效分流与排放,有效规避了对周边环境及水源的潜在污染风险。这一举措不仅体现了对自然水资源的尊重与高效利用,也彰显了对环境保护的深刻承诺与实际行动。

5结论

雨水回收利用系统是一种革命性的解决方案,可以有效地回收和利用废弃物,改善城市的交通环境,同时也为排水技术提供了新的发展机会,从而使得城市的可持续发展受到更多的关注。此外,这种系统还能够将雨水转化为宝贵的财富,减少对城市的不良影响,从而为城市的可持续发展做出重要贡献。随着全球可再生能源的日益减少,收集和处理雨水作为补充传统水源的重要性变得更加突出。虽然建立一个完善的雨水回收系统需要大量的投入,但是只要持续努力,几年之内就能够实现经济效益的最大化。

雨水回收系统的建设需要充足的资金支持,以确保其正常运行和应用。由于整个系统的建设和运营涉及经济效益,因此需要对项目进行全面的成本分析。区域雨水回收系统的成本主要分布在初期设计、施工和竣工后的运行维护上。随着经济的发展,必须全面考虑设施运维过程中的价格起伏,以便准确估算工程成本。

在城市规划和建设中,设计者应当充分考虑当地的自然环境,并以河流、湖泊等水系为基础,进行科学合理的布局,以期实现城市的多元化发展。河流、湖泊是城市水资源循环的重要组成部分,也是调节雨洪、净化空气的关键区域。在海绵城市的规划中,应当以流域概念为基础,以河流湖泊为核心,科学地安排渗透、滞留、蓄水和净化等功能,以恢复城市生态环境,并合理配置城市元素及其相关措施,以达到多功能的协调发展。

在建造海绵城市时,应根据当地的地形和水文条件,选择适当的绿色海绵设施。在新建项目中,应优先考虑使用这些设备来净化雨水,并通过生态自然的方式收集和储存雨水,以保护水体免受污染。还应该注意与周围环境的协调,并重视它的美观效果。

参考文献

[1]宁岩.\"海绵城市\"在房屋建筑设计中运用策略[J].建材发展导向,2022,20(24):41-43.

[2]肖艳.上海首座全地下式污水处理厂消防设计研究[J].给水排水,2020,46(12):31-35.

[3] 倪明.地下式污水处理厂消防设计分析[J].净水技术,2018,37(9):4-9.

[4] 刘世德,崔洪升,尹兴蕾,等.全地下污水处理厂消防设计分析及建议[J].中国给水排水,2016,32(16):46-49.

[5] 周友飞,朱晓风.上海泰和全地下污水处理厂消防系统设计探讨[J].中国给水排水,2018,34(12):50-52,56