圈层化背景下高校大学生获得感的追寻、困境及引导

摘要:在圈层化背景下,处于“成人初显期”的高校大学生,其生理成熟与心理成熟之间并不同步,在追寻获得感的过程中有着独特体验。对高校大学生开展研究发现,传统评价体系仍然被认为是获得感的主要来源,但日益激烈的竞争及身心疲惫的内卷导致多数大学生获得感较低,进而产生对友善环境的期盼。基于上述考量,本文提出拓宽道路,提供丰富多彩的可能;因材施教,创新引导青年的话语;家校联动,增进家庭港湾的共情;平和乐观,探索适合发展的方向等引导路径。

关键词:圈层化;大学生;成人初显期;获得感;传统评价体系

收稿日期:2024-03-12

作者简介:郑苗,广州航海学院党委学生工作处副处长,助理研究员;张家靖(通讯作者),广州航海学院信息与通信工程学院辅导员,高级工程师;刘向阳,广州航海学院土木与工程管理学院党委书记,副教授。(广州/510725)

*本文系2023年广东省教育科学规划项目(高等教育专项)研究课题“圈层化背景下大学生网络思想政治教育话语建构研究”(编号2023GXJK447)、广州市教育科学规划2024年度课题“圈层化视域下的新时代高校网络思政教育研究”(课题编号202317159)、广州市教育研究院2024年度科研课题“圈层实证视野下基于学生群体画像分析的高校精准思政研究”(课题编号2024mskt45)的部分成果。

一、问题提出、概念界定及研究方法

(一)问题提出

2015年2月,习近平总书记在中央全面深化改革领导小组第十次会议上首次提出“让人民群众有更多获得感”的治国理政目标[1]。此后,“获得感”在治国理政各个领域的实践中持续得到阐述和深化,体现了以人民为中心的发展思想。2016年12月,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出,思想政治工作从根本上说是做人的工作,必须围绕学生、关照学生、服务学生,不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养,让学生成为德才兼备、全面发展的人才。[2]这为高校开展大学生思想政治教育工作、提升其“获得感”提供了根本遵循。随着高等教育的普及,当代大学生步入传统结婚生育阶段的时点不断推迟,接受教育和培训的时间不断拉长,所从事工作也充满着不稳定、不确定因素。美国心理学家阿奈特将这段生理成熟和心理成熟互相矛盾的时期定义为“Emerging Adulthood”,即为“成人初显期”,认为该时期具有认同探索、不确定性、自我关注、过渡性和可能性等几个方面的特征。[3]“成人初显期”理论开辟了研究青年获得感的新范式。高校大学生在获得感追寻过程中产生的独特体验以及所面临的现实困境,关系到青年一代的全面发展,是高校思想政治教育工作者面临的重要课题。

圈层化源于共同的兴趣和语言。随着互联网的深度渗透,网络早已突破了“可以选择使用”的工具范畴,成为一种令人无法遁形的背景环境,圈层化的存在形式、可能的规模和聚集类型都得到空前拓展。[4]高校大学生们普遍或深或浅地以某种形式融入特定圈层,深受人际隔阂、茧房效应等负面作用影响。[5]

本文采用叙事型质性研究方法,尝试从三个角度开展探索:一是处于成人初显期的高校大学生获得感的来源及感知情况;二是在获得感追寻过程中存在的困境及造成困境的原因;三是在克服困境追寻获得感的过程中希望得到的帮助。基于此,就提升高校大学生的获得感提出对策建议。

(二)概念界定

“获得感”是内涵丰富的具有中国特色的概念,目前学界并未形成统一明确的定义。在经济社会实践中,“获得感”源于突破利益固化的藩篱、推动社会公平正义、促进民生改善和人的全面发展[6],需要坚实的物质基础、完善的公共服务和高效的治理能力。[7]在思想政治教育领域,“获得感”表现为受教育者因切实获得某种需要的满足而产生的持续、正向的主观体验,这种体验具有能动性、真实性、正向性和持续性等特征[8],且伴随着自身知识结构的更新赋予主体正向和愉悦的心理情感。[9]本文对“获得感”定义限定为高校大学生在“成人初显期”通过所知、所感及所为产生的积极感受,这种感受同时对大学生的感知及行为提供反向纠偏和指引功能。

美国学者费舍尔基于文化趋向性的视角认为共同的语言和兴趣爱好使得人群突破了地域的束缚而相聚。[10]圈层因价值观而聚合,因兴趣点而分众,可以分为网络信息圈层和网络社交圈层。前者服务于信息数据的精准推送,后者是网络社群的聚集。[11]本文对“圈层化”定义为活跃于互联网的高校大学生因家庭背景、成长环境、兴趣爱好等个体因素而产生的以类聚、以群分的现象,这种分层对获得感的判断产生重要影响。

·大学生发展·圈层化背景下高校大学生获得感的追寻、困境及引导

此外,本文中提及的“传统评价体系”,其界定为主流社会舆论对于高校大学生的发展与成才形成的世俗判断,这与德智体美劳“五育并举”的教育理念有所区别。前者更强调分数、排名、“上岸”等与同辈竞争密切关系的指标,而后者更关注人的全面发展和身心健康。

(三)研究方法

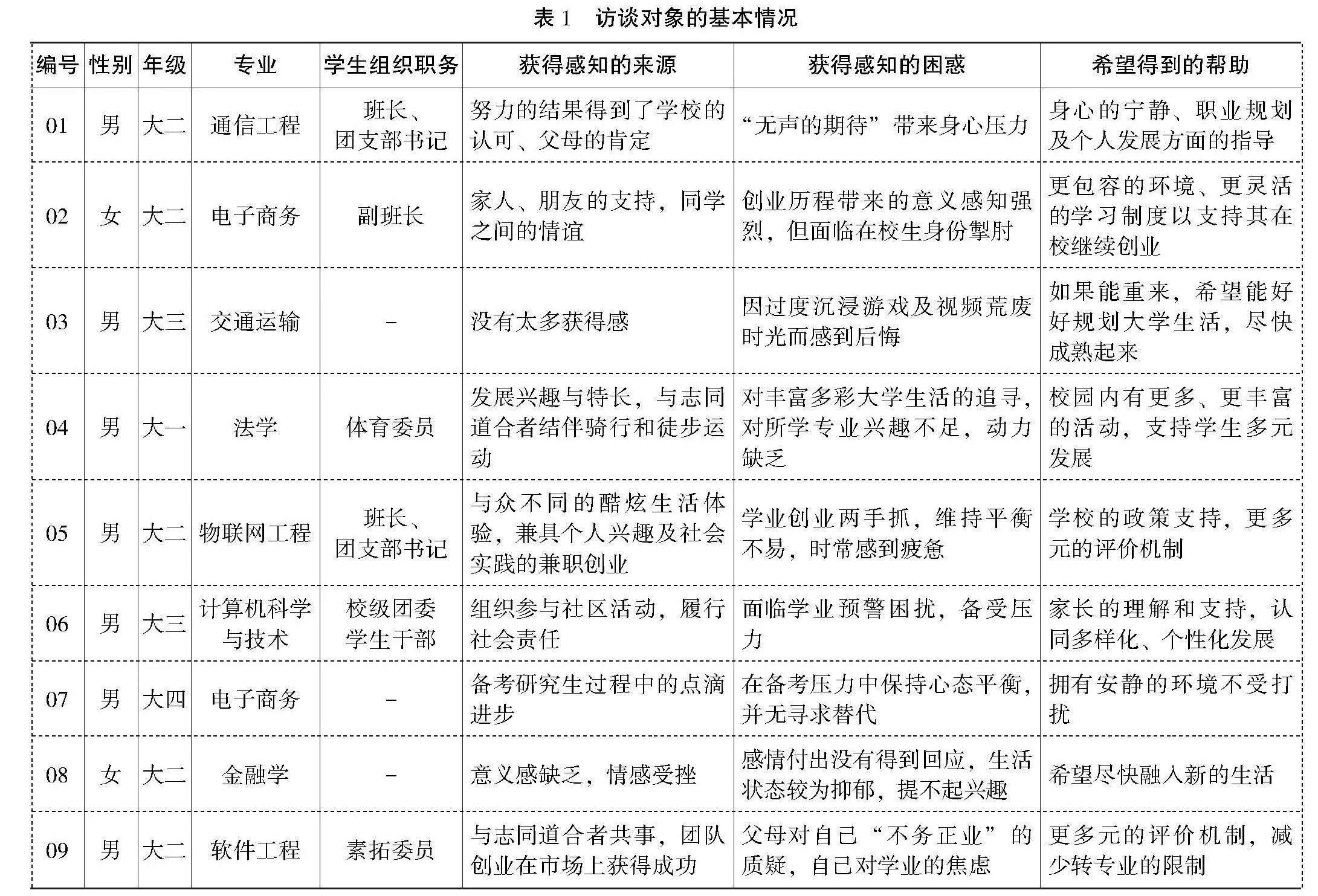

本文采用叙事型质性研究方法,在课题组日常管理和服务的高校大学生样本中选取典型对象,围绕获得感的追寻和困境、支持和帮助等话题,以其个体经历和感受为数据来源开展分析。高校大学生群体具有典型的圈层化属性。第一类圈层是传统意义上的“标杆优秀生”,他们大多天资聪颖、勤奋好学,除了在学习成绩上遥遥领先,在学科竞赛、文体及志愿活动等方面亦出类拔萃,普遍身兼学生组织职务,具有较强的组织协调能力。第二类圈层是让人头疼的“问题困难生”,他们普遍存在沉迷游戏、旷课、违纪等情况,也是学业预警、补考、重修、留级名单的“常客”,此外有少部分同学存在较为严重的心理问题,以抑郁症、双相情感障碍症、精神分裂症为主。第三类圈层是存在感比较低的“大众迷茫生”,他们普遍家庭环境一般,资质普通,且具有较强的从众心理。同时,圈层的划分并非严格的泾渭分明,会存在某种程度上的彼此交叉,例如存在活跃在学生组织同时学业成绩不理想的同学。

二、影响当代大学生追寻获得感的表征

(一)高校大学生获得感的追寻来源

研究发现,个人兴趣、家庭和睦、同窗友谊、学校认同、社会责任等构成了大学生获得感的重要来源。

受访者01的获得感受“家庭”因素影响较大。其十分关心专业能力发展和个人成长规划,在20分钟访谈中“爸妈”一词出现了14次,可见父母态度对他的感受影响较大。其父母均是进城务工的普通工人,难以在专业学习或人生发展方向上给予较多的指导。同时,由于尚未达到“贫困生”认定条件,懂事又倔强的他瞒着父母在学校附近餐馆兼职服务员。对于“获得感”的话题,受访者01表示并不很确定。“这次我如愿拿了校二等奖学金,爸妈挺高兴的,就感觉拿奖学金应该是有意义的事情吧”“爸妈给我的生活费是够的,但我知道那是他们省吃俭用剩下的,听师兄说以后考研考编辅导班要花不少钱,我得先攒着”“我觉得能让爸妈感到高兴的事情就是有意义的”(FT-01)。

受访者02的获得感则主要来自家庭与同窗。其入学不久后曾因在宿舍使用违章电器受到学校的警告处分,同时被撤销班委职务。辅导员曾一度十分关心她的心理状态,担心她因为履历上的“污点”而自暴自弃。让人意外的是,她对目前的学习生活状态感到“忙碌但很有获得感”。“目前在带领团队创业,已步入正轨”“非常忙碌,但很充实,团队成员都是同学,氛围很好”“男朋友对我很贴心,因为身体不好,每次上医院都陪着跑上跑下”(FT-02)。尽管在学习生活中遭遇挫折,家人、同窗的关心支持给受访者02带来安全感,较为活泼外向的性格也帮助她很快从负面情绪中走出,忙碌的创业过程激发了拼搏奋斗精神,这些都是受访者02获得感的重要源泉。高校大学生普遍会根据自身的客观条件在某一项或几项事务中纵深发展,这些事务通常并非传统评价体系中的课程学习或学科竞赛,而是呈现百花齐放的丰富样态。

受访者04的获得感主要来自个人兴趣。作为骑行爱好者,闲暇时刻喜欢和同学、朋友开展骑行活动。“主要觉得应该有一项兴趣爱好,不然大学生活会很枯燥”“平时会和骑友交流骑行装备,也会相约一起骑行,长途跋涉,觉得很好玩”(FT-04)。受访者05和06的获得感主要来自社会的认可。受访者05担任团支书和班长职务,在学生工作事务中履职尽责。其职业规划为本科毕业即投身创业,因而在校期间就通过各种“折腾”实现了不依靠父母解决学费和生活费的“小目标”。“我知道有些传统的道路不适合自己,但也不想就此消沉,总得找些有意义的事情来做”“至于什么是有获得感的事情,可能就是那些让我与众不同,让同学们觉得我特别厉害的事情吧。毕竟我在学习成绩上很难名列前茅”(FT-05)。受访者06在校级学生组织担任负责人,性格成熟稳重且热情,思路清晰有主见,深得指导老师信任。而在一次竞聘活动的推荐意见填写过程中,其辅导员却感到为难,原因是该学生的补考科目过多,累计学分已临近“红线”,如继续投入大量时间和精力在学生活动中,可能无法取得学位。出于关心爱护学生的目的,辅导员在推荐前与其开展了一次深入的谈心谈话提醒。“我很感谢辅导员的提醒,他并没有因为学业问题而否定我,相反,很包容,他提供了很多平衡学习与工作的方法,给了很多鼓励。”在受访者06看来,自己虽然学业较差,但在学生活动中能找到自身价值,特别是通过组织参与社区活动履行社会责任,成为其大学生活很有获得感的重要原因。

(二)高校大学生追寻获得感面临的困境与渴求的帮助

处于“成人初显期”的高校大学生,在传统评价体系的上升通道中面临激烈竞争,进而转向次属系统寻找慰藉,俘获声望、趣味、闲暇以及自我感受,以此解决获得感不足的问题。当不确定性和模糊性显著时,归属感扮演重要中介效应。[12]

对于第一类圈层的“标杆优秀生”而言,包容的环境对于其追寻获得感十分重要。受访者07对于未来的职业规划有着较为清晰的认识,目前正全力准备一所“双一流”院校的研究生入学考试。在他看来,一点一滴提升分数就是获得感的源泉所在。在提及最希望得到什么样的帮助时,受访者07认为繁重的备考任务和激烈的竞争压得自己喘不过气来。“只希望不被打扰,我知道父母和老师都很关心我”“只能依靠自己,趁现在拥有完整的不被打扰的复习时间,努力冲上岸,不行就年后再找工作机会”“竞争很激烈,压力很大,担心无法上岸”“没办法,我这个专业考编的机会很少,除了考研,基本就是找工作”“每天都能看到自己的进步,是蛮有成就感的事情”(FT-07)。受访者01在访谈中也坦言,父母“望子成龙”的期待给自己带来了较重的心理负担,休闲娱乐的时刻总会伴随着“负罪感”。“有时候无声的关注也挺让人窒息的”(FT-01)。面临快速变化的社会环境,受访者01除了希望获得职业规划方面的指导,同时希望有“更多的独处的时间,我指的是不被外界打扰的时间”(FT-01)。

在访谈过程中,处于第二圈层的“问题困难生”更多呈现出对荒废时光的悔恨与对多元发展的反思。受访者06因过多请假、旷课等原因屡次受到任课教师的批评,学业绩点自然“惨不忍睹”。然而作为学生活动的主要组织者和完成者,“有时感觉挺矛盾的,会怀疑这样做的意义,特别是面临学业的‘预警’时”“我知道老师们都为了我好,但我也有自己的想法”(FT-06)。受访者09也面临类似的困惑,其对自身专业不感兴趣,又无法满足转专业的绩点排名要求,但凭借较好的设计能力加入了创业团队,并逐渐在激烈的市场竞争中崭露头角。由于接近失去学位的“红线”,受访者09在与家人的反复商量后不得不谨慎地选择休学。在办理完手续后,辅导员在谈话中提醒充分利用未来一年的时间把功课赶上。“我也想利用gap year来思考适合自己的道路”(FT-09)。对于所需要的帮助,受访者06和09都提到了“多元化的评价机制”和“支持个性化发展”。“虽然学习很差,但我不觉得自己是一个失败者”“虽然我很努力,但我确实很难在学校目前的制度框架中得到好的评价。如果能得以改变,那该多好”(FT-06)。

身处第三圈层的“大众迷茫生”则呈现对发展前程的不安和疲惫的心态。受访者03认为“生活没什么获得感”,他与辅导员的日常沟通不多,虽然从未出现过旷课、挂科、违纪等情况,但也从未受到表彰嘉奖,属于“存在感”不强的学生。“虽然选择考研但希望不大”“有点后悔吧,早知道大一大二时少打点游戏”“大学几年花了很多时间打游戏,周围很多人在玩,所以并没有太多的‘负罪感’”“课堂讲授的内容很快,经常跟不上”“深夜里躺下后又很后悔浪费这么多时间打游戏和刷视频,作业没写、单词没背、也不像其他同学忙兼职挣点钱”(FT-03)。对于在校大学生而言,玩游戏及刷短视频等娱乐,尽管能带来短暂的欢愉,然而这种愉悦情绪在现实的学业和就业的压力下未能转化为实实在在的获得感。对于希望获得的帮助,受访者03表示希望自己在未来的日子多一些坚持和韧性。“无论是升学还是工作,能成熟起来,对自己负责”(FT-03)。此外,个人生活境遇遭受挫折亦是影响获得感的重要因素。受访者08坦言因感情交往受挫而生活状态较为抑郁。“多年的感情付出没有得到回应,感觉特别不值得、没有意义”“父母也知道一些,但这些事我也不想他们太多参与,这是我自己的事情”(FT-08)。课题组发现,宿舍关系、恋爱关系、家庭关系都深刻影响大学生的获得感,甚至严重冲击正常的学习生活秩序。由于涉及个人隐私,一线学生工作者需要像“侦探”般通过反复沟通构建友谊并取得信任方能有效介入处理,进而帮助他们平稳度过生命历程中这段“暗淡的时光”。

身处“成人初显期”的高校大学生面临从校园到社会的重要转变,个体成长的迷茫、学业压力的剧增、家庭期待的重负、社会融入的不安等多方面因素交织,使其在获得感的追寻过程中备感迷茫和压力。课题组在访谈中发现,传统评价体系对大学生寻找获得感的影响十分强大,不论身处哪个圈层,学生普遍认为拔尖的学科成绩、遥遥领先的绩点、丰硕的竞赛成果、考编考研“上岸”才是世俗意义上所谓“真正的成功”,而获得“成功”所带来的压力如影随形、无法摆脱,令大学生们渴望得到理解支持和友善包容。因此,社会、学校、家庭需要多方联动引导大学生适时调整心态、合理设置预期、坦然面对竞争。

三、促进大学生获得感的引导路径对策

(一)拓宽道路:提供丰富多彩的可能

获得感的追寻过程并非某种虚无缥缈的玄学实践,而是需要得到来自各方面的支持,进而推动形成更公平、更多元、更友好的成长路径,让高校大学生能基于自身实际情况找寻适合的发展道路,让传统评价体系具有更大容量、更多维度和更暖温度。近年来,作为最大的民生工程、民心工程和根基工程,人社部门全面落实就业优先战略,把推动实现高质量充分就业摆在突出位置,着力加快构建工作体系、健全就业促进机制、完善就业公共服务体系、打造规范化零工市场、加快推进就业信息化建设等,创造挖掘更多高质量的就业岗位。2023年1-10月,就业补助资金支出901亿元,失业保险稳岗支出334亿元,降低失业保险和工伤保险费率为企业减负超过1400亿元[13]。近年来,随着“百千万工程”的深入推进和县域经济的快速发展,越来越多高校大学生投身“三支一扶”。无论是获得2023年首届全国外卖配送行业职业技能竞赛冠军的浙江衢州农民工黄晓琴,还是从大城市离职后和一群志同道合朋友回到家乡当起新时代农民的广东青年阿凌,都实现了个人的进步与国家的发展紧密关联,这是一个值得欣喜的进步。

(二)因材施教:创新引导青年的话语

习近平总书记在庆祝中国共青团成立100周年大会上指出,新时代的中国青年,更加自信自强、富于思辨精神,同时也面临各种社会思潮的现实影响,不可避免会在理想和现实、主义和问题、利己和利他、小我和大我、民族和世界等方面遇到思想困惑。[14]高校作为育人主体,需要深入细致的教育和引导大学生们用敏锐的眼光观察社会、用清醒的头脑思考人生、用智慧的力量创造未来。大学生群体面临纵向时代差异性和横向圈层差异性,传统填鸭式的宣贯教育难以奏效,不同圈层所需的引导策略各有侧重。面对圈层之间的隔阂,思想政治教育工作者应该寻求与圈层对象的“话语共识”和框架内的“最大公约数”。过往有些教育话语尝试了“萌”的效果并取得了一些成功案例,而伴随“萌”红利的消退,如今也面临着更多“不感冒”“不买账”的困境,教育话语的创新迫在眉睫。同时,高校应当提供资源、创造条件持续加强思想政治教育工作队伍的能力建设。对于一线思政教师与辅导员而言,要不断掌握新知识、熟悉新领域、开拓新视野,不断增强脚力、眼力、脑力和笔力,在寻找分析热点、酝酿构建创意、创新表达形式的过程中寻求突破,在引燃情绪与触碰心灵的持续探索中总结得失,进而增长技艺、获取经验。

(三)家校联动:增进家庭港湾的共情

家庭社会经济地位对就业风险的影响显著,其中,“父母参与”和“学业成就”发挥中介效应[15]。基于社群主义的美德观念所强调“角色规范”有助于让大学生以微观视角理解自身肩负的责任。改善所处家庭关系状况、提高大学生内在自我关怀能力,有助于缓解焦虑情绪。[16]课题组发现,家庭因素对高校大学生的影响是全方位的,包括经济方面的支持和控制,以及就业创业方向的选择。在一线学生工作中,课题组发现心理问题和学业问题学生的背后几乎都能找到家庭因素的影响。因此,大学生在追寻获得感的过程中,家庭应力所能及地承担起心灵庇护的港湾。港湾作用的发挥基于对当前青年境遇的认知、理解和共情,进而通过平等的对话实现情感的交流。一是与时俱进,夯实有效沟通基础。在当下这个具有挑战性的时代,虽充满着无限发展可能,但也存在阶层上升通道拥堵加剧,高等教育蓬勃发展同时也是学历加速贬值的时代,大学生成长的环境和面临的问题已显著变化。家长如固守陈旧认知,将无法实现与子女的有效沟通与深度共情,导致说不上去、说不进去,被顶回去。二是抑制焦虑,合理成长成才预期。家庭焦虑的过度传导容易产生对立情绪进而引发大学生心理问题。结合实际情况、做到扬长避短,引导子女在升学就业和社会融入中找到适合自身的位置方才是应有之义。三是家校联动,双管齐下发挥作用。促进学生与父母关系的和谐已然成为一项重要的学生工作,家校双方应加强沟通联动,给予大学生在追寻获得感的过程中提供切实有效的支持和帮助。

(四)平和乐观:探索适合发展的方向

大学生面临制度更迭、环境剧变和鱼龙混杂、泥沙俱下的信息时代,生存在张力之下,他们所处的状态并非是“既要”和“又要”的奢侈,而是充满既“卷不动”又“躺不平”的酸楚。[17]这种“佛系”的心态,并非“犬儒”,亦并非“丧”,而是一种“人畜无害”的消极的善,具有合理的道德结构。[18]高校大学生在获得感的探索和替代过程中应注重保持平和乐观的心态,走出一条适合自身发展的道路。一是直面生存环境、正视激烈竞争。高等教育普及化、知识更新快速化、就业竞争白热化是当代大学生需要正视的现实,传统评价体系之外的探索虽能产生精神慰藉但始终无法取代人全面发展的主题。勇于直面环境、坦然面对竞争的过程本身就是获得感实现的过程。二是保持平和乐观、加强自我“疗愈”。适时调整心态,在激烈竞争中成长是一种不局限于高等教育阶段的自我修行,在圈层化普遍、娱乐化泛滥的网络社交中保持清醒定力、突破隔阂屏障、抵御茧房束缚,是大学生获得感追寻的必经之路。加强人际互动、善用自然环境和文化产物开展“治愈”心理体验有着积极意义,具有心理安抚和正向引导作用。[19]三是加强沟通交流,探索更多可能。青春孕育无限希望,青年创造美好明天。新时代的环境带来前所未有的压力,也提供时不我待的机遇。更充实的物质保障、更多彩的精神生活带来更多样的人生路径。高校大学生应打破圈层壁垒、加强沟通交流、开拓视野眼界,找寻适合自身发展的方向。

四、结论

获得感追寻及困境问题因群体而异,因时代而新。当前,处于“成人初显期”的高校大学生面临前所未有的社会变局和激烈竞争,传统评价体系尽管仍然作为获得感的重要来源但追寻困境重重。圈层化现象在大学生群体的普遍存在使得获得感追寻复杂化。困境的纾解需要社会层面拓宽路径、教育层面因材施教、家庭层面联动支持以及个体层面平和乐观。

参考文献:

[1]中华人民共和国中央人民政府网站.习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第十次会议 李克强等出席[EB/OL].(2015-2-27)[2024-09-12].https://www.gov.cn/xinwen/2015-02/27/content_2822649.htm.

[2]中华人民共和国中央人民政府网站.全国高校思想政治工作会议12月7日至8日在北京召开[EB/OL].(2016-12-08)[2024-09-12].https://www.gov.cn/xinwen/2016-12/08/content_5145253.htm#1.

[3]ARNETT J J.Emerging Adulthood:A Theory of Development from the Late Teens through the Twenties[J].American Psychologist,2000,55(5):469-480.

[4]刘望秀,王歆玫.党史学习教育如何“破壁”青年圈层文化[J].思想教育研究,2021(9):80-85.

[5]王文艳.网络圈层如何赋能青年[J].人民论坛,2020(26):120-121.

[6]赵凌云,楚武干.全面深化改革的发生、历程与成就[J].江汉论坛,2024(4):39-48.

[7]黄新华,吴小彤.在增进民生福祉中提高人民生活品质:基于获得感、幸福感和安全感的高品质生活实现路径研究[J].学习论坛,2024(1):5-11.

[8]张业振.论思想政治教育获得感的内涵、逻辑及其实现[J].思想政治教育研究,2018,34(6):67-71.

[9]陈科,谢佳琼.思想政治教育铸牢大学生中华民族共同体意识的作用机制[J].思想战线,2024,50(3):132-142.

[10]FISHER C.Toward a Subculture Theory of Urbanism[J].American Journal of Socidogy,1975,80(6):1319-1941.

[11]陈志勇.“圈层化”困境:高校网络思想政治教育的新挑战[J].思想教育研究,2016(5):70-74.

[12]赵娜,马敏,辛自强.生命意义感获取的心理机制及其影响因素[J].心理科学进展,2017,25(6):1003-1011.

[13]人力资源和社会保障部网站.稳就业 兜底线 书写高质量人社答卷:2023年全国人社工作综述[EB/OL].(2024-01-22)[2024-09-12].http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/dongtaixinwen/buneiyaowen/rsxw/202401/t20240122_512536.html.

[14]中华人民共和国中央人民政府网站.在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的讲话[EB/OL].(2022-05-10)[2024-09-12].https://www.gov.cn/gongbao/content/2022/content_5692851.htm.

[15]高娟.家庭社会经济地位如何影响大学生就业风险:父母参与和学业成就的中介效应[J].南开经济研究,2022(7):162-181.

[16]郭佩佩,高凯,姜茂敏等.自我关怀能力、家庭关系对上海高校大学生状态和特质焦虑的影响[J].中国卫生事业管理,2022,39(12):946-950.

[17]邢婷婷.占卜术与时间焦虑:当代青年的自然节律时间与社会时间之间的张力[J].中国青年研究,2019(1):78-86.

[18]汪行福.佛系是一种消极的善[J].探索与争鸣,2018(4):29-33.

[19]闫冰玉,吴建平,权明晓.不如吃茶去:当代青年的“治愈”心理体验[J].中国青年研究,2023(7):93-103.

(责任编辑廖宇红)