“双一流”建设高校国际教师的学术职业发展困境及其成因分析

摘要:高校国际教师是在地国际化的重要群体,分析其流动经历与学术职业发展之间的张力是提升高校在地国际化水平的关键。基于职业生涯发展理论,通过对18位在中国“双一流”建设高校工作的国际教师的深度访谈发现,在生活保障制度不完全性以及学术工作制度不稳定性的结构性压力之下,加之语言障碍、学术工作价值观差异和个体内隐的不确定性规避行动准则等环境区隔,国际教师呈现出学术时间加速化、学术身份边缘化以及学术行动松散化的发展困境。这些困境对其学术投入度造成一定影响。为此,研究提出高校应积极拥抱学术多样性,营造包容开放的学术氛围;加强构建国际教师培养支持体系,通过跨国(境)学术共同体以及长期工作合同的制度化建设等途径提升国际教师的院校认同。

关键词:“双一流”建设高校;在地国际化;国际教师;学术创新

收稿日期:2023-10-24

作者简介:田芬,西北工业大学高等教育研究中心助理教授,硕士生导师,博士;王祯怡,西北工业大学公共政策与管理学院硕士研究生;李春林(通讯作者),西北工业大学继续教育学院研究员,硕士生导师,博士。(西安/710072)

*本文系2022年国家社科基金社科学术社团主题学术活动资助(课题号:22STA010)课题的阶段成果。

一、问题提出

在地国际化(Internationalization at Home)是当今高等教育发展的重要主题,其关键因素是教师的国际化能力[1],引进被视为跨国人力资本(Transnational Human Capital)的国际教师成为加快我国高校参与全球知识生产进程的主要行动。近年来,为实现国际教师“来得了、待得住、用得好、流得动”,我国颁布《关于加快直属大学高层次人才发展的指导意见》《地方所属高等学校聘请外国专家项目管理办法》政策、实施“海外高层次人才引进计划”重点项目,高校外籍教师人数相比2010年增长近两倍[2]。这表明,人才引进工程取得阶段性进展。党的二十大报告将“聚天下英才而用之”提高到国家战略任务高度[3]。这一战略表明,引进国际教师并不一定能够真正实现国际化,将国际教师实质性嵌入我国学术创新体系,实现“用得好”才是国际化的根本要义,从而营造国际化氛围和涵养国际化精神气质。[4]

我国高校学术治理系统能否“用得好”国际教师是一个亟待解答的重要命题。对国际教师个体而言,不能顺利适应高校环境会导致频繁流动,致使其学术职业发展充满不确定性。国际教师的知识生产不仅依靠自身学术能力,同样依托于所在的工作环境。所以,了解国际教师与外在环境的互动至关重要。然而,既有理论相对缺乏对中国教育情境的考量,限制了对中国大陆高校国际教师学术职业发展内在机理的理性判断。因此,亟待进一步思考高校国际教师学术职业发展问题,为推动高等教育在地国际化提供相应建议。

二、文献综述与研究视角转向

(一)国际教师的流动趋势与职业发展困境

国际教师质量是国家高等教育国际化水平的关键因素,相关研究取得以下共识。

第一,国际教师学术流动转向“从北到南”[5]。在传统流动轨迹中,“全球北方”(Global North)以其发达的高等教育产业和学术创新体系吸引“全球南方”(Global South)的学术人员,“从南到北”的流动格局在历史长河占据相当长一段时间[6],而现在“全球南方”吸引了大量国际学术精英。经济合作与发展组织(Organisation for Economic Co-operation and Development,OECD)于20世纪90年代阐释“知识经济”(Knowledge-Based Economy)的重要性,认为引进国际学术精英在提高国家竞争力、创新力以及生产力方面具有重要作用。在此背景下,新兴工业国家和发展中国家的国际教师类型从引进语言教师为主转向越来越多的学术精英。如马来西亚和印度等国制定国家高等教育国际化战略[7],加大国际学术精英的引进力度。我国国际教师类型也呈现出明显的阶段性特征,上一代国际教师主要是从事短期工作或担任语言教师,近期则以从事长期工作、承担科研工作的学术精英为主。[8]

第二,国际教师在学术流动后常陷入职业发展困境。国际教师拥有跨国性学术网络以及卓越的学术能力,对自我实现具有极高要求,倾向于主动寻求适合个体职业发展的环境,职业发展情况影响其居留意愿。吸引国际教师来华工作的最具影响力因素为薪酬、“国民待遇”、子女教育和科研工作条件。[9]最近一项研究指出,文化资本是来华工作的最重要动因。[10]如此可见,我国逐渐改善高校学术环境,正成为吸引国际教师的因素。

然而,国际教师流动后的职业发展却陷入多重困境,致使再流动率居高不下。职业变化往往出现双重效应。在积极效应方面,国际教师的职业生涯变动经历帮助该群体获得更丰富的学术资源、增加与同行合作的机会,进而有助于提升学术绩效。[11]但流动并不一定带来学术创新。我国“国家杰青”和“长江学者”获得者数据的研究显示,学术精英流动对科研产出具有明显的“短期增量”和“长期减量”效应,跨机构流动易陷入学术发展困境。[12]对于跨国(境)流动的国际教师更是如此。研究指出,我国高校外籍学者的流动率接近20%,国际顶尖人才的集聚效应有待提升。[13]由于跨国(境)学术组织之间的文化、学术管理制度不同,国际教师在东道国存在不同程度的学术适应问题[14],其学术生活和学术生产效率应该得到关注。[15]菲利普·阿特巴赫(Philip Altbach)和玛丽亚·尤德科维奇(Maria Yudkevich)也认为,国际流动中的学术文化融合(Academic Culture Integration)很重要,但该问题仍未得到有效解决。[16]现有研究表明,国际教师学术职业发展困境主要有三点:一是从组织支持视角出发,高校组织对外籍教师的情感支持度较低。[17]二是从角色理论视角探讨,东道国对国际教师的学术角色认知与认同度较低。一项关于日本国际教师的调查表明,日本高校认为该类群体是为国际化“装点门面”,缺乏关注其工作条件与长期发展需求。[18]三是从社会认知方面探讨,国际教师在东道国工作时受到群体歧视和社会排斥,进而引发工作焦虑。[19]

综上可知,现有研究主要是在知识经济背景下以人力资本为理论框架,反映国际教师的流动轨迹、流动动因以及群体结构特征,且逐渐意识到国际教师流动后的职业发展面临重重挑战,但该部分缺乏深入剖析与完整呈现。

(二)从职业发展视角研究的必要性

“学术职业”是指以高深知识为工作对象,以知识的发现、整合、应用和传播作为工作内容的一种职业。[20]教师学术职业发展顺利是大学有效治理的根本标志[21],因而国际教师的学术职业发展情况是影响我国高等教育国际化水平以及学术创新体系建构的重要因素。此外,职业流动需要个体重新调整既有观念和价值观以更好适应新的环境,国际教师学术创新绩效的差异性结果取决于个体流动后的职业发展情况,解决我国高校国际教师较高再流动率问题也在于突破其流动后的职业发展瓶颈。因而,将研究视角转向国际教师在我国的学术职业发展具有极强的现实意义。

现有研究在国际教师学术职业发展方面也存在一些不足:一是相对缺乏对大陆“双一流”建设高校国际教师群体的研究,致使我国高等教育国际化缺少本土理论支撑。二是国际教师职业发展困境形成原因缺乏系统分析,导致我国在提升国际教师学术创新力方面无从下手,甚至用力错位。三是基于国际教师微观个体生命体验的质性研究仍较少,致使该群体的声音相对受到忽视。

学术职业发展应超越发文数量等量化评价指标,侧重关注教师对工作环境、身份认同等的主观体验。[22]对于国际教师而言,职业发展的主观体验更为关键。易变性职业生涯理论提出,易变性职业生涯导向(Protean Career Orientation,PCO)强调个体通过多样性的职业选择实现自我满足、获取职业成功的倾向。[23]较高易变性职业定向的个体在感受到组织对其职业生涯的支持后,会表现出更强的组织承诺。国际教师自我管理学术生涯的意向较强,常出现以个人价值取向决策的生涯行为,其职业成功的标准是个体主观的心理认同,而非薪酬等外部激励。

因而,本研究侧重关注国际教师学术职业发展中的学术工作情感体验、身份认知以及行为表现等知情意行方面[24],系统了解该群体在新职业环境下的权衡与抉择。从微观个体的生命体验视角进一步探讨我国高校学术治理体系的变革,将有利于精准提升在华国际学术精英的学术职业发展水平,为实现顶尖人才“集聚效应”提供新的研究视角。

三、研究设计

(一)数据来源

本研究通过一对一深度访谈(面对面访谈与线上访谈)的方式收集数据。每个国际教师被视为一个单独案例。访谈提纲包括的问题:(1)为什么选择来中国大陆高校工作?(2)在中国大陆高校工作遇到了哪些挑战,是由于什么原因造成的?如何克服这些挑战?(3)自己在中国大陆高校工作的角色和定位是什么?为什么?(4)在中国大陆高校工作有哪些收获?(5)现在是一种什么样的职业状态,对未来有何规划?每一次访谈时间约为60分钟,部分受访者接受了2次以上的访谈。除了正式访谈外,研究者也与多位国际教师通过微信、邮件或面对面交谈等进行多次非正式互动,互动时间不限。这将加深研究者对受访者话语的意义理解。

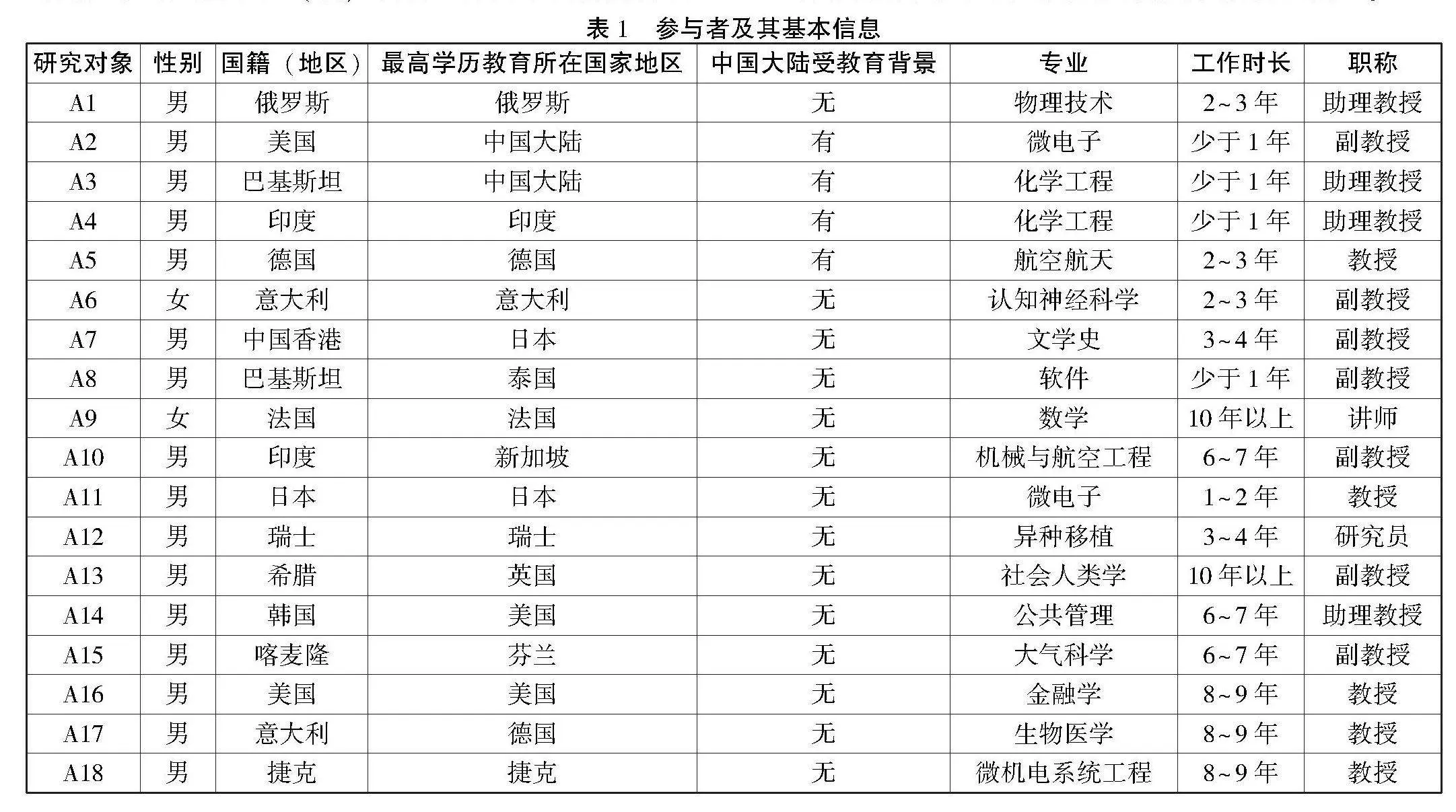

本研究将“国际教师”界定为在中国大陆高校内专门从事专业教学和(或)科研工作的来自港澳台地区或者外国籍的全职教师,不包括语言类教学教师。[25]研究面向全国东中西部5所“双一流”建设高校(清华大学、山东大学、电子科技大学、华中科技大学、西北工业大学),以目的性抽样为基础,采用便利性抽样以及滚雪球抽样,于2023年2月开始,共选取了18名受访者(编号A1-A18),具体信息见表1。这些国际教师对于“中国大陆高校国际教师的学术职业发展”这一研究主题非常感兴趣,原因在于其自身体验到国际教师群体在他国学术发展的喜悦与艰难,同时也关注这一群体学术创新溢出的成功经验。受访者的基本特征为:来自OECD国家和在OECD国家接受最高学历者较多;14位无中国大陆受教育背景,4位有中国大陆受教育背景(含3位博后,1位博士);专业分布以理工科为主;工作时长大于3年的有14位,小于1年的有4位;性别结构中以男性居多;职称结构分布较为均衡,包括中级职称5位、副高职称7位、正高职称6位。

(二)研究方法与研究过程

由于国际教师的学术职业发展困境是一个复杂的问题,需要进行意义建构和理论阐释,因此适合采用质性研究范式。本研究遵循质性研究“收集资料—分析资料—形成扎根理论”的基本路径,通过开放式编码、主轴式编码和选择式编码的三级编码方式逐层抽取出相关的概念、范畴及其逻辑,构建出国际教师学术职业发展困境及形成机制模型。

从制定访谈提纲、寻找受访者到实施完毕,共历时6个月,访谈语言包含中文和英文,其中5位国际教师接受中文访谈。在编码过程中,研究者遵循质性研究步骤,反复阅读访谈文本,相互比较、筛选,进而提炼研究发现。研究过程遵循研究伦理,采用匿名原则,访谈过程中坚持自愿原则,如问题涉及隐私可不回答。

(三)编码过程及结果

1.开放式编码

开放式编码是将原始文本资料打散,分别赋予其不同概念,再通过求同分析将相近概念收敛组合起来进行范畴化。其核心内涵是对原始材料的提炼归纳,发展概念与提炼范畴是该过程的两大核心环节。具体来说,为确保编码的准确,首先反复咀嚼文中语句,对涉及学术职业发展感知的关键语句赋予不同概念,而后通过反复比较进行修正,得到了34个初始概念;最后将存在联系与交叉的不同概念进一步整合,归纳提炼出13个初始范畴,开放式编码示例见表2。

2.主轴式编码

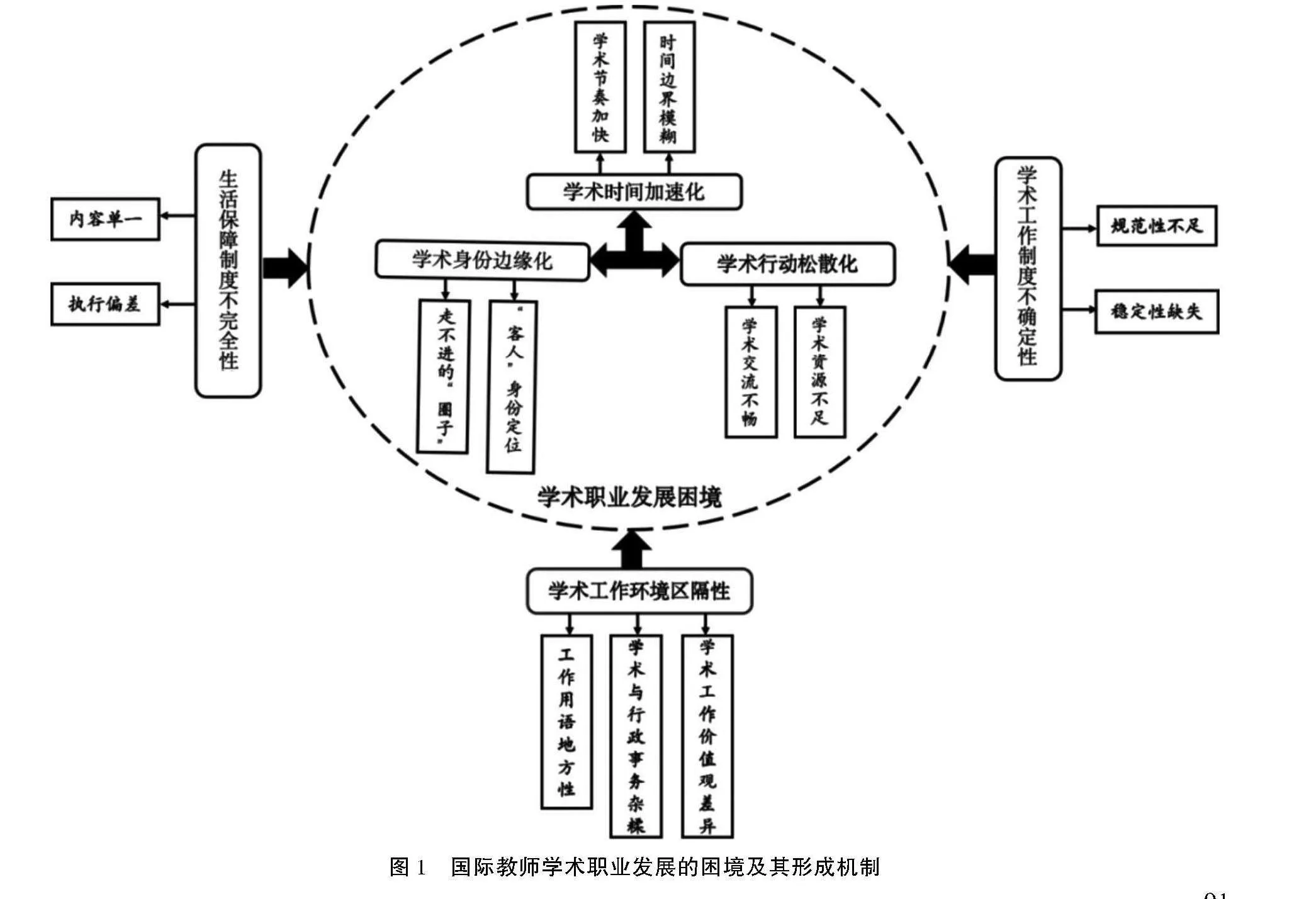

主轴式编码是在开放式编码的基础上,对初始范畴的进一步归纳与凝练,将主题相近的范畴收敛为一类。例如,学术节奏加快以及时间边界模糊都归属于国际教师时间体验相关范围,因此将这2个初始范畴归入“学术时间加速化”主范畴。以此类推,最终共形成学术时间加速化、学术身份边缘化、学术行动松散化、生活保障制度不完全性、学术工作制度不确定性以及学术工作环境区隔性这6个主范畴(见表3)。

3.选择式编码

选择式编码是以“故事线”的形式来呈现范畴与范畴之间的逻辑关系,将其纳入一个可自我解释的理论模型中。根据国际教师学术职业发展的困境与形成机制的访谈材料,本研究对所提取的范畴进行多次比较,构建了如图1的概念模型。该模型的故事线为:由于生活保障制度统筹性不足、学术工作制度具有不确定性、国际教师既有惯习与东道国学术工作环境具有区隔性,国际教师在我国学术职业发展面临较大的挑战,体现为感知到学术时间加速化、学术身份边缘化以及学术行动松散化。

4.理论饱和度检验

当收集新数据难以再产生新的理论见解,也不能解释核心理论类属新的属性时,数据便达到了饱和状态。研究者对补充的5位受访者的访谈资料进行相同流程的编码,未发现新的概念和范畴,且结果符合国际教师学术职业发展困境的表征及作用机制模型,说明上述模型在理论上达到了饱和。

四、国际教师学术职业发展困境的现实表征

研究发现国际教师普遍存在学术时间加速化、面临学术身份边缘化、出现学术行动松散化的状态,这三种困境制约了国际教师的学术投入。

(一)学术时间加速化:“考核时间表就是游戏规则”

时间规范影响学术研究状态。学术话语体系、学术工作环境以及社会文化的适应压力在短时间内集中到国际教师身上,再加之聘期考核要求,导致该群体的学术价值观和行为模式发生了变化,“短平快”知识生产逻辑盛行。“在这个体制中,热情不值钱,只要‘硬的东西’,就是要发表学术论文和申请科研项目。我们还是先保住饭碗再说。”(A7)国际教师认为,他们是高等教育国际化目标的“工具人”,不是促进知识创新和承担创新溢出的“学术人”。“时不我待”的“加速度”学术时间观[26]是“工具人”的典型体现。

1.学术节奏明显加快

国际教师被赋予承担学术创新与搭建国际学术网络的高期待,从而在考核制度上加以一定难度的评价指标。但是,依赖自由的学术创新与具有约束的考核制度形成巨大矛盾,成为阻碍学术适应性的因素之一。[27]国际教师认为,我国教师考核制度过于强调“计件式”量化管制,强激励与高要求之下隐藏着一些学术危机。“德国的教育体系是让精英当教授,教授没有后顾之忧。而我们这个体系设置了准聘教授、准聘副教授,像一个营盘,教师们来回流动量很大。”(A5)“做大学教师承受很大的‘时间表’的压力。这个压力使得我们忘记了人是主体。”(A2)在物理时间与考核制度的双重约束下,国际教师普遍表示,“考核压力比较大”(A1),认为“有些大学的考核制度很‘卷’,跟理想中的学术环境是有距离的”。(A7)受访者坦言:“感觉在大学主要是以钱为主、以发表论文为主,不管这些研究成果有没有用途,就是要迎合考核要求。”(A5)国际教师在迎合指标需求、带来学术成果“表面繁荣”的同时,无意识地催生了急功近利的学术行动,形成学术论文数量繁荣与学术思想贫瘠之间的矛盾[28],从而可能妨碍了学术创新。

2.时间边界日益模糊

为在有限时间内完成考核任务,国际教师一旦意识到时间压力较大时,便开始理性计算、做出约束行为,并将其延伸到生活间隙中。“考核时间表就是游戏规则。因此,我就要不断地写论文、发表论文。”(A2)国际教师表面上呈现出自由活跃的状态,但实质上却“超时劳动”,“一直处于没有空间、没有时间的状态,有更多的工作要做”。(A18)日常生活中的争分夺秒是国际教师作出的权宜之策。受访者反馈:“我现在开发出一个技能,就是坐在高铁上也能用计算机工作,这样出远门也不耽误时间。”(A7)但过度的体力劳动与情绪压力容易导致部分国际教师产生焦虑、压抑的负面情绪,从而可能陷入身心俱疲状态。大部分受访者抱怨学术与生活时间很难平衡,使得他们游离在正常生活之外,表面上看似增加学术时间投入,但实际却在逐渐失去学术创新热情。

(二)学术身份边缘化:中国学术圈中的“客人”

身份建构离不开与组织、环境和个体的互动。除了源于对自身学术能力的感知,国际教师学术身份认知受外在制度安排、群体互动与文化观念等因素影响。塔菲尔(Tajfel)提出“社会身份认同”(Social Identity)概念,认为个体关于自己归属于何类群体的认知将使其拥有情感和意义感,进而影响其社会知觉、社会态度与社会行为。[29]进言之,国际教师实质性嵌入学术创新体系的关键是实现社会身份的认同,将使其从“临时身份”走向“固定身份”,从“边缘人”走向“主人翁”。但在现实中,国际教师的组织归属感较低,缺乏学术治理权利。

1.走不进的“圈子”

“圈子文化”是我国学术创新系统中不可忽视的部分,在某种程度上折射出保护主义和排他主义。国际教师尽管试图跨越隐性边界,如通过主动学习中文或者参与志愿者工作,但也难以取得显著突破。“可能在任何情况下,我都不会得到其他人对我的能力认可和价值肯定。这种现状让我没有动力做进一步的努力”。(A18)A13也有同样的感受:“我希望能参与学校更多的科学研究活动。不幸的是,到目前为止,我参与其中的意愿并没实现。”(A13)因此,国际教师认为,自己是中国“学术圈”的“局外人”或“边缘人”[30],甚至主动从中剥离出来[31]。受访者认为,中国学术界重视“圈子”但却“缺乏健康的团队文化”。(A18)来自印度的国际教师坦言:“我也想促进中国和印度的国际学术交流。我的便利条件是,我了解现在的工作单位,且印度学者确实更信任我。”(A4)究其根本,“圈子”是基于个人利益,闭塞了“陌生人”的进入渠道。

2.“客人”身份定位

身份认知在于明确“我是谁”“我们是谁”的问题,会影响个体行动。国际教师的身份定位是“客人”,“在中国,我把自己当成客人”。(A14)A16也有类似感觉:“虽然我在中国已经工作和生活了很多年,但还是觉得自己是客人。为了能够成为一位很好的客人,无论是在学院还是在学校,我会尽自己所能去帮助别人。”(A16)“客人”的身份定位既隐含流动性强,还意味着面临特殊的职业挑战。近期一项调查报告将国际教师定位为“尊贵客人”(golden guests),“客人”表明存在职业“玻璃天花板”[32]。有国际教师表示,高校对国际教师群体提供了一些帮助和支持,但自己习惯于处于“隐形”状态,“确实会有被忽略的感觉”。(A7)有些国际教师因此决定“我会减少关心我的大学”。(A17)可见,国际教师习惯于采取措施保护自己,小心翼翼处事,从而最大程度上避免潜在风险对个体发展的损害。

(三)学术行动松散化:科学研究的“单打独斗”

国际教师的临时加入可能会破坏固有的学术知识生产规律和传统的学术管理规则,因而他们较少有机会参与到所在二级学院的学术决策机构或行政管理机构。因为“主导群体已经握有社会权力,不愿意与别人分享之”[33],这也意味着国际教师可能缺乏学术决策权以及“有组织科研”参与权,呈现出相对松散的行动状态。

1.学术交流不畅

学术交流是学术创新的基本条件,也是学术信任的直接体现。国际教师表示,他们缺乏制度化的学术交流渠道,以及在中国搭建学术网络的通道。这主要表现在两方面。一是缺乏与中国本土教师的交流渠道。受访者提到:“学院管理层和外籍教师沟通少。周围同事稀稀落落,平时大家都是各忙各的,交流少,只会与特定的一两位老师交流研究方向。”(A2)“学校的教学、科研都是单打独斗。团队成员很少在一起交流。我觉得这种模式对人才是一种浪费。”(A5)二是与其他国际教师的交流渠道较少,影响对中国文化的理解。一些受访者非常关注国际教师这个群体,但是由于当地政府和高校层面组织集体活动较少,使得这个群体之间非常陌生。“我来这边工作有3-4年了,发现在J市的中国香港人不超过10位。这边也不会有组织主动提供平台让这个群体互相交流。”(A7)

2.学术资源不足

课题申请存在较多限制性条件,“非中国公民会被禁止申请有些科研项目”(A2)。项目申请过程中的“表僚文化”[34]也让国际教师感到不便。“我们总需要填很多申请表格,有些内容看不懂,依赖百度、同事、科研秘书和一些中国朋友。填完表格之后,我们还需要完善表格。”(A11)此外,国际关系会影响国际教师的项目申请。在国际关系不稳定时,国际教师就被限制不能申请某些科研项目。有些受访者对这项规定表示理解:“既然我们享受了国际教师的一些优待,就必须接受相关规定,没有中国国籍的话,申请涉密项目确实危害国家安全。”(A2)但是,整体上这对国际教师学术发展产生的影响是难以预估的。学术资源供给的限制条件以及不便利性直接影响了国际教师在我国实现学术创新的动力,同时也降低了对高校学术组织的归属感。

五、国际教师学术职业发展困境的形成机理

减少流失率、提升学术嵌入度的关键在于营造有助于国际教师学术创新的环境。本研究发现,生活保障制度不完全性以及学术工作制度不稳定性直接诱发了国际教师学术职业发展困境,而学术工作环境的区隔性加强了其职业发展困境的产生概率。

(一)生活保障制度完全性缺乏:“护照在很多场合使用不便利”

个体精力是有限的,在解决生活困境上过多投入时间,意味着专业发展方面的精力将有所减少。很多时候,社会排斥与群体疏离所带来的偏见是制度性原因。生活保障制度是提升国际教师社会适应度与融入度的基本制度安排。但因对国际教师群体需求的认知局限,导致生活保障制度设计和实施尚处于不成熟阶段,具体体现为制度供给的内容单一以及行动范围狭小。尽管相关制度明确规定应为国际教师生活便利性提供保障[35],但是目前大多数高校聚焦提供住房等“硬”条件,在其他日常生活保障方面却关照不足。典型的体现是社会对“护照”与“身份证”的通用性较差,在出行以及申请信用卡的时候便利性较差。“护照在很多场合真的很不好用,比如出行购票、医院看病预约的时候。”(A1)“我们是外籍,不能申请信用卡、不能用‘花呗’。我们只能实打实地挣一分钱才能花一分钱。”(A7)可见,国际教师的流动性身份在走出“高校”、走进“社会”时常常受到阻碍,导致可能产生消极情绪,继而再次流动。

(二)学术工作制度稳定性不足:“合同签证都很临时”

制度赋予了行为主体的社会位置和角色期待。学术工作制度设计的初衷是通过满足国际教师的学术研究需求,来调动其为东道国学术目标努力工作的积极性,进而实现国际教师个体、高校与东道国利益的融合共生。就目前而言,国际教师学术工作制度的规范性与稳定性方面相对不足。“短期合同”致使国际教师的学术工作存在高度不确定性,学术研究常处于暂时性状态。“我有时候觉得很没有安全感,合同、签证都是临时的,不知道下一步应该怎么做。”(A14)在制度约束下,国际教师逐渐消解争取学术资源的能动性,甚至萌生再次流动的想法,“学校管理方式跟其他高校存在差距,如果之前了解到学校的状态我是不会来的”。(A5)

总体来看,国际教师学术工作制度的可持续性不强、前瞻性和全局性仍待提高,应加强关注制度设计的合理性与科学性,而非将引进国际教师视为短期利益。当然,一些顶级的国际技术人才(如A5、A17、A18)为“千人计划专家”,均获得了“中华人民共和国外国人永久居留身份证”(People’s Republic of China Foreign Permanent Resident ID Card),持证人可以在办理金融、教育、医疗、交通、住宿、通信、工作、税收和社会保险、财产登记、诉讼等事务时单独使用。但是,不可否认,能够获得此证的高校国际教师占比较低,因而也让一些国际教师滋生强烈的挫败感。

(三)学术工作环境区隔性深植:“为什么你不说普通话”

学术文化冲击是学术职业困境的重要影响因素[36]。社会文化传统天然存在较低的变化性,文化环境的保守与差异所带来的连锁问题再加之正式制度的缺失,共同强化了国际教师职业发展困境。

研究发现,以工作用语地方性、行政事务冗杂性为特征的工作环境阻滞了国际教师的融入进程。具体而言,一方面,工作用语的差异传递着“局外人”的价值认知。语言是影响国际教师学术文化适应的关键因素,对国际教师履行学术职责产生一定的影响。[37]“语言和适应新环境有很大关系。”(A13)在我国,普通话和地方语言是高校教师的工作用语,国际教师在此存有障碍,加深了漂泊感与异己感。“我刚开始到这个城市工作的时候,很多人对我不会说普通话的情况比较惊讶。我自己也感觉因为不会说普通话,成为被孤立的人。”(A7)管理主义的僵化增加了国际教师的沟通成本。“高校存在过于复杂的管理主义。然而,我们个人对此无能为力。”(A15)学术会议是国际教师拓宽学术网络的渠道之一,但他们参加学术会议(尤其在参加其他国家举办的国际会议)通常需要经过一系列复杂报备手续,这一过程中还存在对所在学校政策不了解、与相关部门沟通时的语言障碍等困境,消耗了大量时间。

此外,我国高校中存在根深蒂固的勤劳文化。本土教师通常将工作视为重心,生活空间被压缩在工作区域内。“勤奋”“努力”是国际教师对本土教师的评价词,“很”“真的”等程度副词体现了国际教师群体对“勤劳工作文化”的认知。“中国人真的很勤奋!”(A9)但是,人们通常倾向于与自我生活方式相同的人群交往,学术工作价值选择差异是国际教师融入学术共同体的障碍之一。理性行为主义认为,个体的行为选择趋向于寻求自身利益最大化,国际教师不确定性规避行为偏好是一种收益最大且成本较低的选择。近距离的人际接触通常隐含着不确定性因素,为了避免不必要的麻烦,该群体更愿意“独行”,“不同国家的文化不同,我要尽量做一个好客人”。(A16)

六、研究结论与建议

在学术劳动力市场的全球竞争下,应超越将引进国际教师作为提升国际化指标的“符号资本”的狭隘认知,在充分理解流动动因的基础上,基于国际教师自身学术职业发展与本国、本校科研发展战略的多重契合角度,帮助国际教师、本土教师以及院校之间形成高度信任、配合的战略同盟,充分释放学术创新力,实现国际顶尖人才“用得好”的聚集效应。

(一)研究结论

第一,我国“双一流”建设高校国际教师学术职业生涯导向呈现出“易变性”特性,注重通过多样性的职业选择实现自我满足、获取职业成功。学术职业发展前景预期是新一代高校国际教师流动的关键动因,关注国际教师在我国高校的职业发展情况是“用得好”的前提,突破其职业发展困境是“用得好”的关键。

第二,我国“双一流”建设高校国际教师存在职业发展的三重困境。一是学术时间的焦虑感体验。过高的学术考核指标要求,求效率不求质量被迫成为“学术行动指南”,只有尽快完成指标任务,才能生存。二是部分国际教师学术身份的边缘化定位。一些高校具有浓厚的“圈子文化”,使得国际教师群体不仅被视为而且也主动将自己定位为中国学术圈的“客人”。三是学术行动的松散化。国际教师群体感知到较强的“重使用、轻培养”氛围,学术参与权以及决策权均处于较低水平,学术组织归属感不强。

第三,我国“双一流”建设高校国际教师职业发展困境三大关键因素是生活保障制度的不完全性、学术工作制度的不稳定性以及学术工作环境的区隔性。具体体现为:生活保障制度在社会统筹性的缺失影响国际教师的生活质量;学术工作制度的不稳定性导致国际教师的科研工作常处于暂时状态;科研的投入度也受到影响,学术工作文化阻滞了该群体对中国本土学术环境的体察,学术工作方式的认知差异成为国际教师与本土教师交流的障碍。

(二)研究建议

随着高等教育国际化的推进,我国“双一流”建设高校国际教师的占比将越来越高,如果不能为其职业发展制定良好的制度体系,帮助该群体实质嵌入学术创新体系,那么不仅将减损我国对国际顶尖人才的吸引力,也将影响我国高等教育国际化水平。基于以上研究结论,本研究认为应改革高校学术治理体系,从“引”为主转向“引”“育”并举,拓宽国际教师学术职业上升渠道,为该群体创造更加公平、更具温情的职业发展环境。

第一,从单一到多样:以搭建跨国(境)学术共同体实现学术资源共生。搭建跨国(境)学术共同体是促进异质性学术资源共生共存的重要因素,能够全方位整合学术资源,为国际教师的学术环境适应、学术文化融入提供必要的组织保障。搭建跨国(境)学术共同体具体包括以下三点。其一,应加强引导高校拥抱学术多样性,在观念上欢迎国际教师的加入。心理倾向性影响行动选择。毋庸讳言,高校本土教师很少主动与国际教师交流,而对国际教师常以“贵族群体”称之,一定程度反映出高校内部学术系统对国际教师所存在的排斥心理。高校教师群体应以包容开放的心态对待国际教师,让他们感受到自身是受欢迎的、被认可以及被尊重的,才可能会提升该群体对中国学术环境的适应速度,进而才有充足的时间和充沛的精力投入学术创新。其二,发挥高校教研室的优势,构建教师跨文化交往体系。积极吸纳国际教师作为教研室成员,促进国际教师主动了解我国学术文化环境,有利于国际教师尽快确定、调整、优化学术研究方向。其三,在学术创新团队中实现学术成长、互相帮助。国际教师具有较高的学术水平和宽阔的学术视野,将国际教师纳入创新团队,既有利于服务国家重大战略需求,也有利于增加对国际教师的学术信任感,从而激励该群体的学术创新。

第二,从“客人”到“主人”:以增强认知提升学术身份认同感。国际教师的认知准备影响其在我国的学术职业发展情况。认知准备包括:其一,国际教师个体及时转变心态,以中国学者和国际友人的双重角色建构、理解个体社会身份,形成有助于中国学术创新“主人”的意识;其二,充分运用流动前的过渡期,制定对中国本土学术环境的学习计划、主动阅读中国的学术制度变迁历史,建立起对中国学术话语体系的基本认知和理解;其三,提高自我对所在高校学术环境的熟悉度,特别是提高对相关政策制度的了解,避免因对制度的理解偏差造成的负面体验和行为越轨。

第三,从理性主义到感性培育:以信任嵌入提升政策支持的情感联结。关注国际教师的初衷不是实现同化,而是强调在熟悉中国学术环境的过程中积极地重塑自身,提升对多元文化的认同,从而促进学术适应,最大程度激发学术创新力。国际教师对我国学术组织的情感承诺较低,院校应主动关心国际教师的需求,密切关注该群体的心理变化和情绪体验,做好国际教师的人际关系网络支持;改革国际教师评价体系,侧重强调国际教师的工作贡献度;优化国际教师的生活保障条件。例如,尝试探索利于国际教师长期发展的签证制度,尽可能为其延长学术工作期提供便利条件。

总之,我国应提前谋划与应对国际教师增量的表象下学术生产效率的下降,并应对人才潜在流失的挑战,提升高等教育在地国际化质量。在吸引顶尖人才的博弈中,我们应该有一种关系自觉,追求一种“安全”。“真正的安全只能通过合作来实现,而不是通过 ‘相互摧毁’的理论。这一目标要求我们转变思维方式,将自己视为与他人的生活、福祉以及其依赖的全球环境紧密相连在一起。”[38]实际上,全球化时代经历的变化是从“我”到“我们”,无论任何处境中,应在“我”与“我们”之间保持相对平衡和关系自觉。

注释:

①与国际教师相近的概念如“外国学者”“外国教师”“外籍教师”“境外教师”,概念之间在于教师的民族性身份与公民身份之间存在差异。本研究在文献综述时尊重原有文献的研究群体界定。

参考文献:

[1]HARARI M.Internationalizing the Curriculum and the Campus:Guidelines for AASCU Institutions[M].Washington,D.C.:American Association of State Colleges and Universities,1981:29.

[2]中华人民共和国教育部发展规划司.中国教育统计年鉴2020[M].北京:人民教育出版社,2021:57.

[3]中国共产党新闻网.高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗[EB/OL].(2022-12-26)[2023-09-13].http://cpc.people.com.cn/n1/2022/1026/c64094-32551700.html.

[4]陈学飞,主编.高等教育国际化[M].福州:福建教育出版社,2001:4.

[5]王炳钰,黄玉琴.学术流动的时间维度:境外中国学者的流动策略、轨迹与体验研究[J].广东社会科学,2022(3):209-223.

[6]WANG B.Time in Migration:Temporariness,Precarity and Temporal Labour Amongst Chinese Scholars Returning from the Global North to South[J].Journal of Ethnic amp; Migration Studies,2019(1):1-18.

[7]文雯,王嵩迪,等.作为国家战略的高等教育国际化:一项多国比较研究[J].复旦教育论坛,2023,21(1):112-120,128.

[8]WU X,HUANG F.International Faculty in China:Case Studies of Four Leading Universities in Shanghai[J].Asia Pacific Education Review,2018(19):253-262.

[9][13]俞蕖.中国顶尖大学外籍学者集聚现状及其制约因素探析——基于30所“双一流”建设高校的数据调查与分析[J].中国高教研究,2019(8):62-69.

[10]李函颖,霍梓君.外籍教师为什么来中国大学全职工作——基于布迪厄社会实践理论的质性分析[J].比较教育研究,2023,45(5):62-70+93.

[11]STEPHAN P,SCELLATO G,et al.International Competition for PhDs and Postdoctoral Scholars:What Does (and Does Not)Matter?[J].Innovation Policy and the Economy,2015,15(1):73 - 113.

[12]黄海刚,连洁.职业流动提升了科学家的科研生产力吗?[J].清华大学教育研究,2020,41(5):127-135.

[14]OISHI N.Skilled or Unskilled?:The Reconfguration of Migration Policies in Japan,Journal of Ethnic and Migration Studies[J].Journal of Ethnic and Migration Studies,2021,47(10):2252-2269.

[15]DONGBIN K,LISA,W W,et al.International Faculty:Experiences of Academic Life,Productivity in US Universities[J].Journal of Higher Education,2011,82(6):720-747.

[16]ALTBACH P G,YUDKEVICH M.International Faculty in 21st-Century Universities:Themes and Variations[A].//YUDKEVICH M,ALTBACH P G,RUMBLEY L.(Eds.).International Faculty in Higher Education:Comparative Perspectives on Recruitment,Integration,and Impact[C].New York:Routledge,2016:1-15.

[17]李函颖,徐蕾.“贵族群体”还是“边缘群体”——“双一流”建设高校全职外籍教师的组织支持感研究[J].高等教育研究,2022,43(4):66-77.

[18]BROWN C A.Foreign?Faculty?Tokenism,English,and “Internationalization” in A Japanese University[J].Asia Pacific Journal of Education,2019,39(3):404-416.

[19]SKACHKOVA P.Academic Careers of Immigrant Women Professors in the U.S.[J].Higher Education,2007,53(6):697-738.

[20]张英丽,沈红.学术职业:概念界定中的困境[J].江苏高教,2007 (5):26-28.

[21]张继明.大学教师学术职业发展的现实境遇及其治理之困——基于H省的调查研究[J].湖北社会科学,2022 (5):148-155.

[22]孙传远,李爱铭,等.开放大学教师学术职业发展的困境与出路[J].中国远程教育,2021(1):27-36.

[23]BRISCOE J P,HALL D T.The Interplay of Boundaryless and Protean Careers:Combinations and Implications[J].Journal of Vocational Behavior,2006,69(1):4-18.

[24]谢梦,张晴.中国20年学术职业研究的探索路径与结构解析[J].高教探索,2018(1):42-49.

[25]李函颖,徐蕾,等.师资国际化新动向:“985工程”高校境外专任教师引入的分析[J].中国高教研究,2017(11):98-105.

[26]李琳琳.时不我待:中国大学教师学术工作的时间观研究[J].北京大学教育评论,2017,15(1):107-119+190.

[27]周建中,施云燕.我国科研人员跨国流动的影响因素与问题研究[J].科学学研究,2017,35(2):247-254.

[28]卢盈.学术场域的精英主义迷思与学术生态系统的优化[J].大学教育科学,2022(4):45-53.

[29]TAJFEL H,TURNER J C.The Social Identity Theory of Intergroup Behavior[M].//JOST J T,SIDANIUS J.(Eds.).Political Psychology:Key Readings.Psychology Press,2004:276-293.

[30]LARBI F O,ASHRAF M A.International Academic Mobility in Chinese Academia:Opportunitiesand Challenges[J].International Migration,2020,58(3):148-162.

[31]MOURITZEN M R.European Academic Talents liminal Position in China From the Resource-Based View[J].International Journal of Chinese Education,2022,11(3):1-17.

[32]MARINI G,Xu X.“The Golden Guests”? International Faculty in Mainland Chinese Universities[D].Society for Research into Higher Education,2021.

[33]陆海发,白利友.边疆少数民族自发移民的边缘化处境及其成因分析——基于对云南K县的调查[J].北方民族大学学报(哲学社会科学版),2012(3):39-46.

[34]张乾友.“表僚主义”论[J].公共管理与政策评论,2022,11(5):3-13.

[35]中华人民共和国教育部.中共教育部党组关于加快直属高校高层次人才发展的指导意见[EB/OL].(2017-07-31)[2023-08-30].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A04/s8132/201708/t20170821_311528.html.

[36]HONGLING L,DIANJIAN W,et al.Students in the United States:Acculturation Strategies,Sociocultural,Psychological,and Academic Adaptation[J].Frontiers in Psychology,2022(13):1-13.

[37]ALTBACH P G,YUDKEVICH M.International Faculty in 21st-Century Universities:Themes and Variations[A].//YUDKEVICH M,ALTBACH P G,RUMBLEY L.(Eds.).International Faculty in Higher Education:Comparative Perspectives on Recruitment,Integration,and Impact[C].New York:Routledge,2016:1-15.

[38]SOLOMON B,ABDALLAH D,et al.Global Health Ethics:The Rationale for Mutual Caring[J].International Affairs,2003(1):107-138.

(责任编辑陈志萍)