优秀研究生导师成长差异及其影响因素研究

摘要:在当前加快推进研究生导师队伍建设进程中,探索优秀导师成长阶段的差异及影响因素具有重要的现实意义。本研究聚焦我国54所“双一流”建设高校的351名优秀研究生导师,在履历信息梳理的基础上,采用生存分析法探讨其不同成长阶段的差异性和影响因素。Kaplan-Meier法分析结果表明,在晋升为副教授阶段,不同学科背景对优秀研究生导师的职业成长生涯发展影响不大,不同高等教育背景和博士后经历会产生显著性影响;在晋升为正教授阶段,不同学科背景和博士后经历对其职业成长发展的影响不显著,而不同高等教育背景对其职业成长发展影响显著。Cox比例风险回归分析结果表明:在晋升为副教授阶段,年龄、地域、海外经历、博士后经历和高等教育背景均对其成长产生显著影响;在晋升为正教授阶段,年龄、性别和高等教育背景影响显著。在此基础上讨论了研究启示和局限性。

关键词:优秀研究生导师;职业成长;生存分析法;履历分析法

收稿日期:2024-02-26

作者简介:郑烨,西北工业大学管理科学与工程博士后,西北工业大学公共政策与管理学院副教授,陕西省学位与研究生教育研究中心研究员;胡璎杰,西北工业大学公共政策与管理学院(高等教育研究中心)硕士研究生;肖敏,西北工业大学研究生院副研究员,陕西省学位与研究生教育研究中心副主任,研究员。(西安/710072)

*本文系陕西省研究生教育综合改革研究与实践项目“双一流”建设背景下优秀研究生导师成长及其培育研究(编号:YJSZG2023023),西北工业大学2024年度研究生教育综合改革发展创新项目(课程改革专项)“公共管理专业学位研究生课程质量评价及治理研究”(项目号:KCJG202431),西北工业大学研究生教育综合改革发展创新项目“研究生导师履行第一责任人职责机制建设与实践”(项目号:2022YZGS14)的阶段性成果。

一、引言

党的二十大报告指出:“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,深入实施科教兴国战略、人才强国战略和创新驱动发展战略。”[1]这一论述凸显了我国研究生教育的重要性。导师是研究生培养质量的第一人,具有较高科研水平、专业能力和指导水平的导师队伍对于研究生教育质量的提升发挥着重要作用。近年来,国家层面出台了《教育部关于全面落实研究生导师立德树人职责的意见》《研究生导师指导行为准则》 等文件,要求在实践中大力加强研究生导师队伍的建设以及优秀研究生导师的引领示范作用。部分地方和高校为贯彻落实相关文件,制定优秀研究生导师评选办法,评选出优秀研究生导师,以强化本校导师队伍素质,提升研究生培养质量。

优秀研究生导师有完善的素质结构、良好的人格魅力、深厚的学术造诣、夯实广博的专业素养、较高水平的业务能力,以及强烈的事业心和社会责任感,为研究生培养做出贡献,在研究生导师队伍中具有一定的代表性和典型性,但是其个人成长和发展的问题也十分重要。优秀研究生导师在个人发展和职业晋升的过程中受到哪些因素的影响,学界目前缺乏对这一研究主题的探索,而研究这一主题对于高校组成高质量研究生导师队伍和推动我国研究生教育质量的提升具有重要的实践意义。因此,本研究拟基于国内优秀研究生导师履历信息,采用生存分析(survival analysis)法对其不同职业生涯阶段的成长因素进行探索,动态考察该群体的成长发展的差异及相关影响因素:首先采用Kaplan-Meier分析从学科背景、高等教育背景和博士后经历三个方面探讨优秀研究生导师在不同晋升阶段的生存风险差异,在此基础上进一步采用Cox比例风险回归模型对其他影响因素进行分析,以期探讨出优秀研究生导师职业生涯成长的阶段性差异和影响因素,为后续研究提供实证支持。

二、优秀研究生导师成长国内外研究综述

(一)优秀研究生导师相关研究综述

当前学界围绕研究生导师成长的研究相对较少,但是不乏优秀高校教师和研究生导师的相关研究,本研究将围绕这两大方面展开综述。

·学位与研究生教育·优秀研究生导师成长差异及其影响因素研究

1.优秀高校教师的研究

现有关于优秀研究生导师内涵的研究尚未达成一致性,但对优秀高校教师的内涵做了探讨,可以概括出优秀高校教师的核心素质由专业精神、学识素养、科研水平、教学技能、关爱学生、人格魅力、道德高尚共七个因素构成[2][3][4][5]。有学者具体到“好导师”这一研究主题上,马建军等(2022)从研究生心目中的好导师标准出发,认为“好导师”标准并不是一成不变的,而是根据研究生不同学习阶段的需求变化而变化[6];宋德发(2014)总结出逍遥派、慈父慈母型和良伴型的好导师风格[7]。现有关于优秀高校教师和“好导师”内涵的研究能够为本研究理解优秀研究生导师的内涵提供一定的理论借鉴。本研究对优秀研究生导师这一人才群体的内涵界定为:在研究生培养过程中具有较好指导能力,表现出较高学术水平,通过高校师生推荐和选拔,获得“优秀研究生导师称号”的导师群体。

2.研究生导师的研究

目前,学界对研究生导师成长以及优秀研究生导师成长影响因素的研究相对较少,通过相关文献检索可以将研究生导师的研究主题概括为以下几个方面:导师素质和职责[8][9]、导师能力[10][11]、导师有效指导[12][13]、导师的指导风格[14][15]、导师立德树人[16][17]、导生关系[18][19]、研究生导师队伍建设[20][21]。现有研究成果对优秀研究生导师不同职业生涯成长阶段的差异和影响因素这一研究问题解释力度不够,难以对优秀研究生导师的成长规律进行了解和深入探讨。本研究将基于这一研究空白点对优秀研究生导师成长影响因素进行探索。

(二)人才成长规律的研究

通过对文献进行梳理,可以发现学界围绕人才成长规律的研究成果丰富,对科技人才、高层次人才这一类群体研究较多,探讨了高层次人才成长阶段和成长规律,虽然缺乏对优秀研究生导师的研究,但是学者们的研究理论成果和研究视角能够反映人才成长的共性特征,而优秀研究生导师也是高层次人才的组成部分,所以现有研究可以为本研究提供较好的研究思路。美国科学社会学家朱克曼在《科学界的精英》一书中将美国科学界进行金字塔式分层,揭示了塔尖的诺贝尔奖获得者的群体特征和一般成长规律[22];国内学者们对不同类型的人才成长规律做了研究,如长江特聘学者[23][24]、精英科学家[25]、院士群体[26][27]等高层次人才。

此外,李晓轩、宋成一等研究了科研拔尖人才成长、领军人才的成长规律[28][29]。王通讯总结出八条人才成长规律,即师承效应、马太效应、扬长避短、期望效应、最佳年龄、共生效应、累积效应、综合效应规律。[30]基于现有研究可以得出人才成长的共性规律体现在人才成长过程离不开外部因素和内部因素两个层面,外部因素包括家庭和经济因素、良好的高等教育经历、师承效应、海外留学经历,内部因素包括个人知识结构、综合素质能力和个人价值选择。现有研究结果对本文研究优秀研究生导师成长提供了一定的参考借鉴。

三、研究设计

(一)研究对象和数据收集

由于科学技术和互联网信息技术的发展,对于研究对象数据的获取和分析变得高效与便捷,基于履历信息和数理统计分析方法研究人才职业成长因素的量化研究开始盛行。履历分析法(也称CV分析法)是对科研人员的职业生涯成长进行研究的一种方法,履历信息是其学术职业生涯成长的写照,真实地记录了科研人员成长发展过程,能够利用数据研究成长的特征、过程以及相关政策的制定和人才选拔。学界已有学者运用履历分析法进行人才成长发展阶段的研究[31][32]。

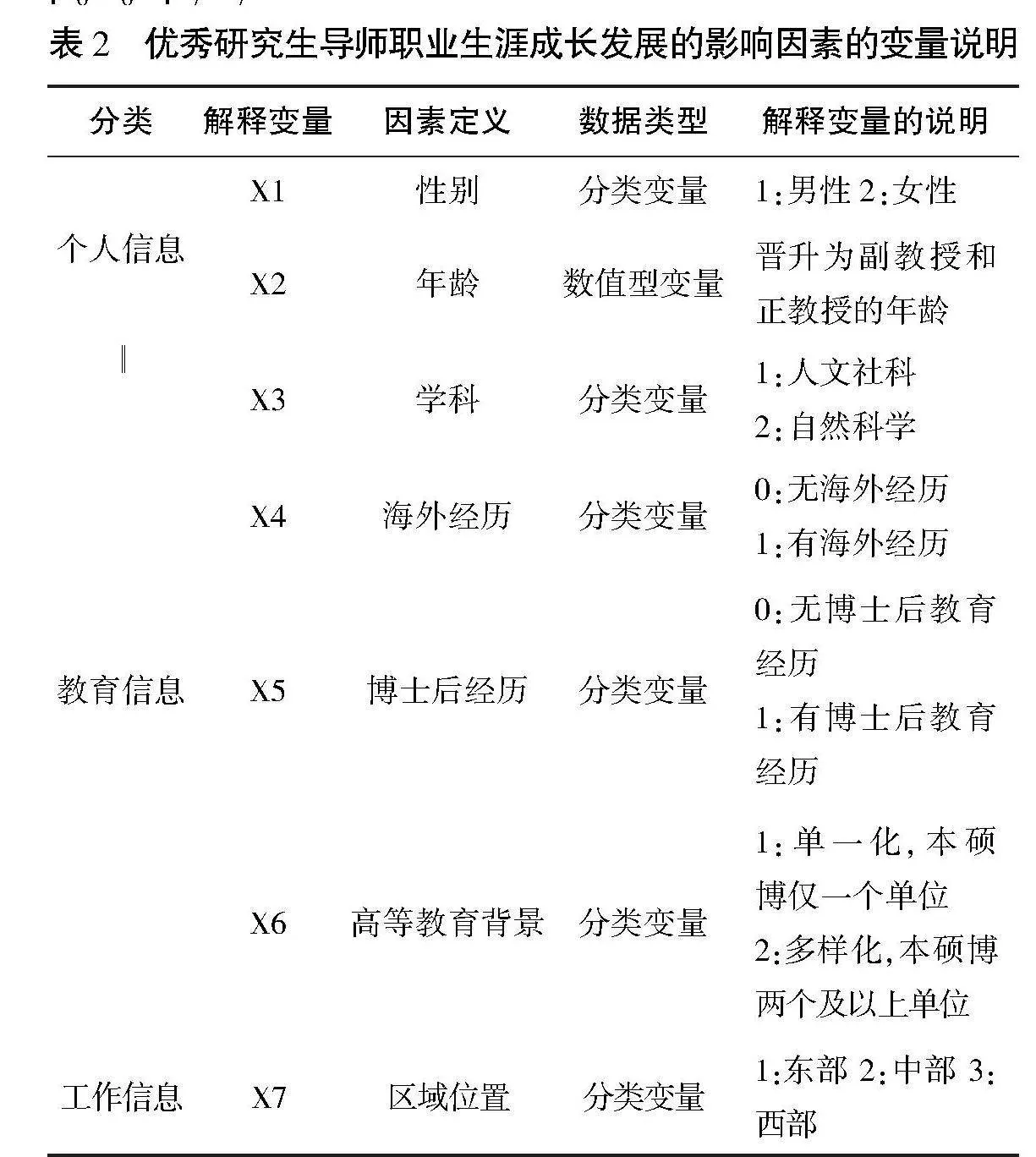

本文共收集54所国内东部、中部和西部部分“双一流”建设高校优秀研究生导师名单,其中“985工程”高校15所,以2015-2023年获得“优秀研究生导师”称号(含被评为“十佳导师”“我心目中的好导师”)的导师为研究对象,以CV的基本构成要素为基准,通过教师个人主页、百度维基搜索引擎等途径获取履历数据和信息,再利用中国知网、万维网、WebofScience等数据库搜集到的履历信息进行补充,剔除不完整数据后,样本总数为351人,样本基本情况如表1。

从数据收集的结果来看,性别上以男性研究生导师为主,约占总体数量的86%,女性研究生导师数量约占总体样本数的14%;年龄划分上,45岁及以下约占22%,45-55岁导师约占33%,55岁以上导师约占45%;在地域分布上,东、中、西部地区的导师数量大致相同;学科分布上,优秀研究生导师主要集中在理工科,约占83.2%;高等教育经历多样化的样本数量较单一高等教育背景的导师数量多,占总体样本的63%;有博士后经历的导师占总人数的47.9%,没有博士后经历的导师占比为52.1%;在所有样本中,有海外经历的导师比没有海外经历的导师数量多,占样本总量的67.5%。

(二)样本数据库构建

由于在收集履历资料的过程中发现很多导师履历信息不公开导致无法收集到所有信息,所以本研究采用履历分析法在最大程度上收集样本的个人基本信息,并借鉴张建卫[33]、瞿群臻[34]等人的研究方法,采集样本的性别、年龄、学科、地区、海外留学经历、高等教育经历、博士后经历等变量数据。对搜集到的履历信息确定指标维度并形成履历数据库,将履历信息进行编码并形成变量表格,通过SPSS统计分析软件对数据进行加工处理。根据履历的信息内容,本研究从个人信息、教育经历、工作信息三个维度进行信息收集,具体内容为:个人信息包括姓名、性别、年龄;教育信息包括高等教育经历、海外留学经历、博士后经历;工作信息包括成为讲师时间、晋升为副教授和正教授时间。在此基础上,对搜集到的履历信息进行编码,如男性优秀研究生导师编码1,女性优秀研究生导师编码2;对年龄进行阶段性划分,青年阶段45岁及以下编码为1,中年阶段45-55岁编码为2,中年以上阶段55岁以上编码为3。

(三)研究方法与生存分析问题要素定义

生存分析(survival analysis)法是常被用于医学领域探索患者生存风险的一种研究方法,能够动态研究生存时间、事件的发生规律、持续时间和影响因素,其优势在于能够处理删失数据,能够使用所有样本数据反映事件全貌,进一步降低样本偏差问题。现在这一方法被用于管理学、教育学领域,学者们采用该方法探讨不同因素对不同类型或不同学科人才的职业生涯成长发展的影响和成长轨迹[35][36],所以现有研究能够为本文研究优秀研究生导师成长提供一定的方法论基础。

本研究借鉴前人关于人才成长的研究,将人才成长结果量化为职称晋升,一方面是基于履历分析法和生存分析法两种研究方法的使用,要求事件发生的结果可以被量化;另一方面考虑到现有个人履历信息中的数据包含优秀研究生导师的晋升时间,后者可以作为事件结果的衡量标准。将优秀研究生导师的成长分为两个重要阶段:晋升为副教授阶段和晋升为正教授阶段。具体的生存分析是指优秀研究生导师在成为讲师到副教授、成为副教授到正教授两个成长阶段的持续时间。首先运用Kaplan-Meier方法探讨学科背景、高等教育背景和博士后经历对优秀研究生导师不同阶段成长的影响,比较晋升为副教授和正教授两个阶段的生存风险函数;其次运用Cox比例风险回归方法分析归纳影响优秀研究生导师成长的其他因素。相应的生存分析问题要素定义如下。

(1)在副教授阶段,起点事件定义为导师硕士毕业时间或博士毕业时间。考虑到一些研究对象在晋升为副教授时最高学位是硕士学位,此时起点时间定义为其硕士毕业时间;另一些研究对象在晋升教授时已取得博士学位,此时起点时间定义为其博士毕业时间。(2)终点事件分别定义为研究对象晋升为副教授、正教授的时间。(3)在副教授阶段,生存时间定义为研究对象自取得博士学位或硕士学位到晋升为副教授所经历的时间;在正教授阶段,生存时间定义为研究对象晋升为正教授与晋升为副教授的时间差。(4)生存状态变量存在两种结局:①“0”表示在这一阶段内未进入某一成长阶段;②“1”表示在这一阶段内进入某一成长阶段。

本研究中的生存风险与医学统计中所使用的生存风险含义相反,即本文的生存概率越高意味着生存时间越短,研究对象能够更快晋升为副教授或正教授。

四、数据结果

(一)不同因素背景下优秀研究生导师职业生涯成长的差异分析

本研究首先采用Kaplan-Meier方法对优秀研究生导师职业生涯成长阶段的生存时间进行分析,借鉴已有相关研究方法,探讨学科背景、高等教育背景以及博士后经历对优秀研究生导师不同职业生涯成长发展阶段的差异。

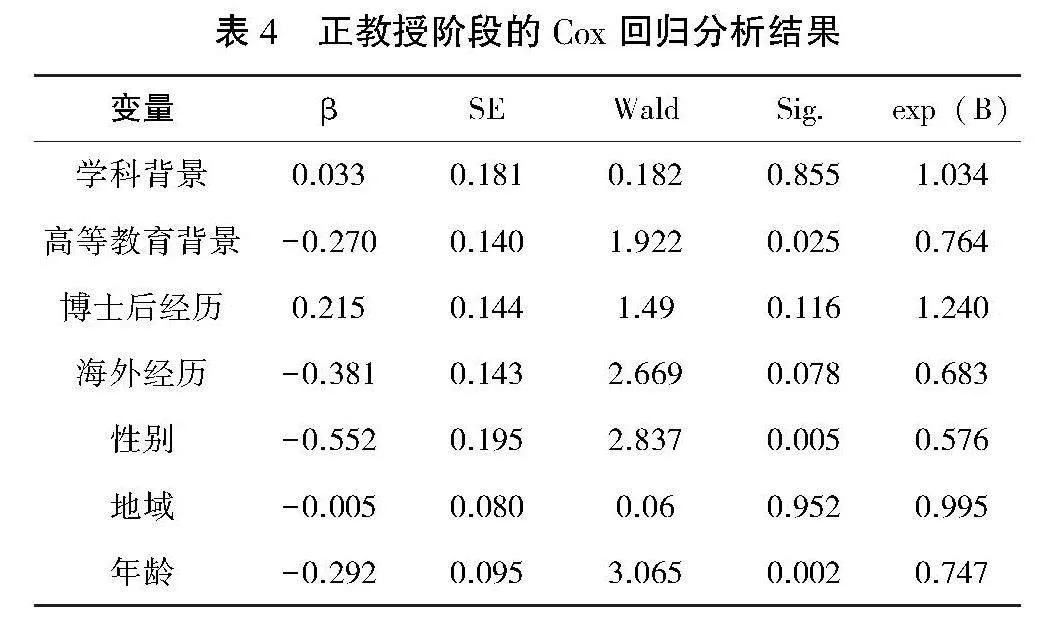

1.不同学科背景对优秀研究生导师职业生涯成长发展差异分析

采用Kaplan-Meier方法比较不同学科背景下优秀研究生导师各职业生涯成长阶段的差异,分析结果显示在两个晋升阶段,学科背景因素对优秀研究生导师的职业生涯成长发展的影响不大,结果如图1所示。

在晋升为副教授阶段,两种学科背景的生存曲线变化趋势相近。第一,以人文社科为学科背景的导师组在取得硕士学位或博士学位的五年时间内,生存概率快速下降,即在这段时间内能够快速晋升为副教授;在取得硕士学位或博士学位的十年后,生存概率下降缓慢但生存函数较低,即晋升为副教授的概率较低。第二,以理工科为学科背景的导师组的生存曲线与以人文社科为学科背景的导师组的生存曲线较为一致,在取得硕士学位或博士学位的五年时间内,生存概率快速下降,即在这段时间内这一导师组能够快速晋升为副教授;在取得硕士学位或博士学位的十年后,生存概率下降缓慢但生存函数较低,即晋升为副教授的概率较低。图1显示log-Rank检验的p值显著性水平为0.615(plt;0.05),即两组生存函数不存在显著性差异,表明在晋升为副教授阶段,学科背景因素对副教授阶段的职业生涯成长影响不大。

在晋升为正教授阶段,两种学科背景的生存曲线变化趋势相近。第一,以人文社科为学科背景的导师组在取得硕士学位或博士学位的十年时间内,生存概率快速下降,即在这段时间内研究对象能够快速晋升为正教授;在取得硕士学位或博士学位的十年到二十年之间,生存概率下降缓慢但生存函数较低,即晋升为正教授的概率较低;在取得硕士学位或博士学位的二十年后,生存函数为0,即无法再晋升为正教授。而两组导师的生存曲线较为一致,但以理工科为学科背景导师组的生存曲线位于以人文社科为学科背景的导师组的下方,表明该类人群生存概率较低,晋升为正教授的速度较快,职业成长发展更快。第二,以理工科为学科背景的导师组在取得硕士学位或博士学位的十年时间内,生存概率快速下降,即在这段时间内成长速度较快,能够快速晋升为正教授;在取得硕士学位或博士学位的十年到二十年之间,生存概率下降缓慢但生存函数较低,即晋升为正教授的概率较低;在取得硕士学位或博士学位的二十年后,生存函数为0,即无法再晋升为正教授。图1显示log-Rank检验的p值显著性水平为0.279(plt;0.05),即两组生存函数不存在显著性差异,表明在晋升为正教授阶段,学科背景因素对正教授职业生源成长影响不大。

2.不同高等教育背景对优秀研究生导师职业生涯成长发展差异分析

注:图中“1”代表导师的本硕博经历在同一单位,“2”代表导师的本硕博经历在多个单位。

采用Kaplan-Meier方法比较不同高等教育背景下优秀研究生导师各成长阶段的差异,分析结果显示在两个晋升阶段高等教育背景对优秀研究生导师成长具有显著性影响,结果如图2所示。

在晋升为副教授阶段,本硕博经历在多个单位的导师组的生存曲线位于本硕博经历在同一单位的导师组的上方,表明这一群体的生存率较高,风险率较低,即这一群体晋升为副教授的速度较慢;而本硕博经历在同一单位的导师组的生存曲线位于下方,表明这一群体晋升到副教授阶段的速度较快。同时,图2显示log-Rank检验的p值显著性水平为0.047(plt;0.05),表明两组生存函数存在显著性差异,即在晋升为副教授阶段,高等教育经历对副教授成长影响较大,在这一阶段单一的高等教育背景能加快职业晋升。

在晋升为正教授阶段,两条曲线的生存概率都快速下降,两组导师群体都能够快速晋升为正教授。本硕博经历在多个单位的导师组的生存曲线位于本硕博经历在同一单位的导师组的上方,表明这一群体的生存率较高,风险率较低,即这一群体晋升为正教授的速度较慢;而本硕博经历在同一单位的导师组的生存曲线位于下方,生存率较低,风险率较高,即这一群体晋升为正教授的速度较快。图2显示log-Rank检验的p值显著性水平为0.029(plt;0.05),表明两组生存函数存在显著性差异,即在晋升为正教授阶段,单一高等教育经历对正教授成长影响较大,能够加快其职业生涯成长发展。

3.有无博士后经历对优秀研究生导师职业生涯成长发展的差异分析

采用Kaplan-Meier方法比较有无博士后经历对优秀研究生导师各成长阶段的影响差异,分析结果显示在晋升为副教授阶段,无博士后经历对副教授阶段的成长具有影响;在晋升为正教授阶段,博士后经历对其职业成长发展影响不大。结果如图3所示。

在晋升为副教授阶段,有博士后经历的导师组的生存曲线位于无博士后经历的导师组的上方,代表这一群体的生存率高,风险率低,表明该类群体在晋升

注:图中“0”代表无博士后经历,“1”代表有博士后经历。

为副教授阶段时成长较为缓慢;反之,位于下方的无博士后经历的导师群体晋升为副教授的速度较快。图3显示log-Rank检验的p值显著性水平为0.043(plt;0.05),表明两组生存函数存在显著性差异,即在晋升为副教授阶段,无博士后经历能够加快其职业成长发展。

在晋升为正教授阶段,两组生存曲线的变化趋势相近。在晋升为正教授的十年内生存概率快速下降,表明这段时间内两组导师都能快速晋升为正教授,在成为正教授二十年后,博士后经历这一影响因素的生存曲线为0,表明在这一时期对晋升为正教授无影响。图3显示log-Rank检验的p值显著性水平为0.097(plt;0.05),表明两组生存函数不存在显著性差异,即在晋升为正教授阶段,具有博士后经历对其职业生涯成长发展影响不大。

(二)优秀研究生导师不同职业生涯成长阶段影响因素分析

本研究采用Cox比例风险回归模型对优秀研究生导师的职业生涯成长状况进行分析,揭示其成长过程中的重要影响因素及影响程度,对晋升为副教授阶段和晋升为正教授两个阶段的影响因素进行探讨,如表2所示,包括性别、年龄、地域、学科、海外经历、博士后经历和高等教育经历等影响因素。学界通常使用Cox比例风险回归模型分析即通过建立回归模型确定对生存时间具有影响的因素,之后通过各个风险因素预测生存率。本研究回归假设模型的因变量风险率为h(t),h(t)=h0(t)e(β1x1+β2x2+…+βnxn)。h0是基准的生存分布的风险函数,β是回归系数,X是影响因素。Cox比例风险回归模型通过部分似然度最大化来实现对回归系数β的估计。

本研究参考张建卫等对高校高层次人才成长的影响因素、瞿群臻等对战略科学家成长的影响因素的相关研究,建立优秀研究生导师职业生涯成长的生存函数:

Inh(t)=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+β5X5+β6X6+β7X7

如表3所示,副教授阶段模型总体检验上具有显著性意义(plt;0.01)。单变量检验中,高等教育背景、博士后经历、海外经历、地域和年龄因素具有显著影响(plt;0.05)。

高等教育背景因素的回归系数估计值是-0.163,显著性水平是0.033,高等教育背景因素对副教授阶段的成长具有显著影响,由于是负值,降低了在副教授阶段的生存风险率,减缓晋升速度,其风险比为0.849,表明在其他影响因素不变的情况下,即高等教育背景多样的导师晋升为副教授的机率是高等教育背景单一的0.849倍。博士后经历因素的回归系数估计值是-0.221,显著性水平是0.043,且该因素回归系数为负值,博士后经历因素对副教授阶段的成长具有显著影响,降低了副教授阶段的生存风险率,风险比是0.802,表明在其他影响因素不变的情况下,有博士后经历的导师晋升为副教授的机率是无博士后经历的0.802倍,即有博士后经历会延缓其晋升。海外经历因素的回归系数估计值是-0.209,显著性水平是0.035,海外经历因素对副教授阶段的成长具有显著影响,降低了副教授阶段的生存风险率,风险比是0.812,表明在其他影响因素不变的情况下,即有海外经历的导师晋升为副教授的机率是无海外经历的0.812倍。年龄因素的回归系数估计值是-0.267,显著性水平是0.002,年龄因素可以降低副教授阶段的生存风险率,平均效果是0.766,即年龄每增加一岁,晋升为副教授的风险率是原有水平的0.766倍。地域因素的回归系数估计值是0.141,显著性水平是0.041,地域因素可以提高副教授阶段的风险率,风险比是1.152,表明地域因素对生存风险具有显著影响,即区域因素具有优势,会加快副教授阶段的晋升。

总的来说,地域因素对副教授阶段的生存风险具有增加作用,高等教育背景、博士后经历、海外经历、年龄因素都对副教授阶段的生存风险有降低作用,学科背景和性别因素对副教授阶段生存风险的影响不显著。

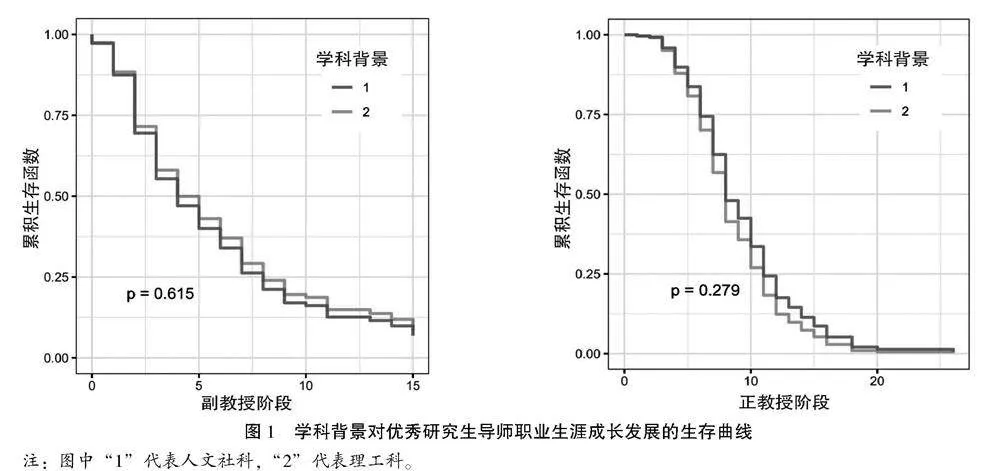

2.正教授阶段Cox回归结果分析

如表4正教授阶段Cox回归分析结果显示,正教授阶段模型总体检验上具有显著性意义(plt;0.01)。单变量检验中,高等教育背景、性别、年龄因素具有显著影响(plt;0.05)。

高等教育背景因素的回归系数估计值是-0.270,显著性水平是0.025,且该因素回归系数为负值,高等教育背景因素降低正教授阶段的生存风险率,平均效果是0.764,表明在其他影响因素不变的情况下,即高等教育背景多样的导师晋升为副教授的机率是高等教育背景单一的0.764倍。性别因素的回归系数估计值是-0.552,显著性水平是0.005,性别因素对晋升为正教授阶段会产生显著性影响。年龄因素的回归系数估计值是-0.292,显著性水平为0.002,年龄因素降低正教授阶段的风险率,其平均效果为0.747,在其他影响因素水平固定的情况下,即年龄每增加一岁,晋升为正教授的风险率是原有水平的0.747倍。博士后经历的回归系数为0.215,博士后经历会增加其风险率,显著性水平是0.116,博士后经历对正教授阶段的晋升无显著性影响。

总的来说,高等教育背景、性别和年龄因素都对正教授阶段的生存风险有降低作用,其他因子对正教授阶段生存风险的影响不显著。与副教授阶段不同的是,地域因素对正教授阶段的生存风险影响不显著。

五、结论与启示

(一)研究结论与讨论

基于国内“双一流”建设高校优秀研究生导师成长差异分析和影响因素的研究主题,本研究利用351名优秀研究生导师的履历数据,运用生存分析法对优秀研究生导师成长进行了探索,研究结果分析如下。

(1) 运用Kaplan-Meier法研究发现:第一,在两个晋升阶段,不论是以人文社科为学科背景的导师组还是以理工科为学科背景的导师组,其职业生涯成长发展受学科背景因素的影响较小。但是从发展速度上看,在取得硕士学位或博士学位的五年时间内,以理工科为学科背景的导师组在两个阶段都比另一组导师组获得较快的晋升速度。具体而言,由于理工科的学科特殊性,其学术成果的创造和产出较人文社科类学科快,且理工科教授的科研成果易于量化,在绩效考核和职称晋升上具有显著优势。第二,不同高等教育背景对晋升为副教授阶段和晋升为正教授阶段产生了显著性影响。在晋升为副教授阶段,单一高等教育背景下的导师晋升速度较快,这与姜璐等人针对拔尖创新人才的成长规律研究结论具有相似之处,即具有连贯长周期教育背景是人才成长的关键路径。具体而言,单一高等教育背景即本、硕、博在同一单位就读的导师平均成才时间最短,这种贯通式、长周期的培养模式比较适合人才学术成长的塑造。第三,在不同晋升阶段博士后经历对优秀研究生导师职业成长发展的影响不同。在晋升为副教授阶段,博士后经历对导师成长具有显著性影响,生存曲线显示无博士后经历的导师晋升速度较快;在晋升为正教授阶段,博士后经历对导师的职业成长无显著性影响,这一阶段的研究结论与徐芳等的研究结果存在相似性。具体而言,在晋升为副教授阶段,无博士后经历在时间上可以缩短晋升时间,从而加快职业晋升;而从副教授晋升到正教授阶段,博士后经历对导师的影响较为长远,且在晋升过程中也存在其他因素影响其成长,所以在这一阶段博士后经历对优秀研究生导师的职业生涯成长并无显著性影响。

(2)运用Cox比例风险回归分析发现:第一,年龄因素降低了优秀研究生导师在副教授阶段和正教授阶段的生存风险,在一定程度上会影响职业发展速度。根据“学术生命周期理论”,与一个产品有其产生、形成、发展和衰退的周期一样,一个机构或组织的人才也有生命周期,而优秀研究生导师处于高校这一组织中,也存在生命发展周期,学界将学术生命周期划分为初创与成长期、规范与稳定期、个性与创造期、老化与衰退期共四个时期[36]。在初创与发展期人才的各方面成长都在探索期,学术价值存在上升空间,在创造期人才的科研能力、学术地位和人际关系得到快速发展,学术价值基本达到峰值,在此之后学术价值随着年龄渐趋下降。第二,博士后经历这一因素降低了正教授阶段的生存风险率,延缓了优秀研究生导师职业生涯成长发展。这一研究结论与张建卫等[37]、高根(Gaughan)和罗宾(Robin)[38]的研究结论一致,都得出博士后经历延缓学者职业发展的结论。博士后的科研经历,是培养国际竞争力的高层次创新型人才的重要途径,有助于个人进入学术氛围良好的研究平台与工作环境、快速聚焦专业定位、获取大师指导等。所以选择博士后经历作为人才自身素质提高的一个阶段,需要学者们认识到这一经历会对学术职业发展产生不同影响。

(二)研究启示

优秀研究生导师作为“双一流”建设高校的重要智力支撑,是建设研究生导师队伍的核心要素,也担负着人才培养和学术研究的重任,代表着先进性和典型性,起到榜样示范作用。本研究基于优秀研究生导师成长差异性分析及影响因素的探索,对我国“双一流”建设背景下优秀研究生导师成长的培养和职业发展有以下启示。

第一,研究生导师的自我内驱力和自我塑造是优秀研究生导师成长的决定性因素。根据高等教育背景和博士后经历在不同晋升阶段会对研究生导师产生不同的影响这一研究结果可以发现,外在因素在不同阶段对优秀研究生导师成长的影响较弱。自我内驱力是指有机体产生一定行为的内部力量和动力,而研究生导师之所以能成为优秀研究生导师,是受到内部力量的驱使,在思想意识和内心深处形成内在动力,不断地为自我成长努力学习,塑造较高的素养、才智和高尚的品格。高等教育背景和博士后经历能够为优秀研究生导师成长提供一定的外在条件,但是不等同于优秀研究生导师的其他能力如指导能力和教育教学能力的必然成长。之所以能够成为优秀研究生导师,其在学术发展、教育教学、职业晋升上必然做出了比一般人不可比拟的努力。他们拥有坚定的信念和敢于创新的精神,会将个体价值观、目标和人格特质与学校的价值观、目标和氛围产生一定的匹配性,从而在自身素质和自身价值提高的基础上,相应地承担更多责任,承接更具挑战性的任务,在与高校的互动中不断提升发展,实现自身教育智慧不断丰富和职业人生体悟不断升华,最终实现自我成长,助力高校研究生培养质量提升和优秀研究生导师队伍的建设。

第二,合理的导师职务晋升评价机制是促进优秀研究生导师成长的重要外在因素。根据Kaplan-Meier分析结果中理工科背景导师的晋升速度比人文社科背景导师的晋升速度快这一研究结论,高校承载着优秀研究生导师的职业晋升,所以要结合不同学科差异的特点合理制定研究生导师晋升评价制度,职业晋升不仅是职务名称的晋升,更是实现导师自身专业能力和学术水平的跃升,所以首先要严格制定晋升规格和标准以及严格的专业评价,对于科学研究的学术水平和能力、教学学术水平与能力、自身道德修养和师德师风等方面进行全面评价。其次要针对不同学科导师获得的学术成果和类型制定符合本学科的晋升制度,不能对所有学科的评价标准都使用同一把“尺子”衡量,如理工科以及其他应用性较强的学科科研成果较人文社科类发表速度快、成果类型多,采用定量指标和定性指标相结合的方式,针对性地制定不同学科导师晋升制度,使得导师们能够在职务晋升中获得平等竞争。最后要将考核内容和周期“硬化”,组建专家团队及时对导师的科研与教学进行有效的总结和评价,并对其科研成果和教学活动进行反馈,选拔出具有真才实学的人才,促进研究生导师职业生涯的成长。

第三,完善的人才成长制度是优秀研究生导师成长的保障条件。根据Cox比例风险回归分析,年龄因素降低了优秀研究生导师在副教授阶段和正教授阶段的生存风险这一研究结论可以发现,年龄因素在一定程度上会影响职业发展速度,使其成长具有阶段性特征。由于优秀研究生导师成长不同发展阶段的主导因素不同,所以对其阶段性成长需要制定不同的人才成长制度作为条件保障。高校要为研究生导师在不同阶段提供不同的发展、培训与进修的机会。在学术生涯的初创阶段教师拥有“导师”和“青年人才”的双重身份,面临着较大的教学科研工作压力,所以高校要帮助其了解本职工作,培养其形成科研与教书育人的职业本色,使其融入学校文化。在职业晋升的发展和成熟期,制定激励机制和措施促进教师提高学术职务晋升的积极性,配套科学合理的评价标准,保证评价过程公平公正,给予导师更多职业成长的机会,对做出贡献的优秀研究生导师进行物质和精神上的激励。对于已经被评为教授职称和处于衰退期的教师,要创设宽松、和谐和自由的学术氛围,鼓励他们根据自己的学术兴趣与特长进行科学研究,从而成为学术带头人、科学家,既可以提高本校的学术声誉,又能为“双一流”高校的建设巩固人才力量。

(三)研究局限性

本研究存在以下局限性:一是研究虽然采集了优秀研究生导师的履历信息,但是受到互联网公开数据收集的有限性,不能够完全体现优秀研究生导师的育人成效、科研能力、师德师风等相关信息。二是本研究利用量化研究方法揭示优秀研究生导师成长的差异性和影响因素,缺乏访谈法、案例分析等质性研究方法对人才成长规律的研究,后续研究可将定量与定性研究方法相结合,丰富研究视角和结论。

参考文献:

[1]高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[EB/OL].(2022-10-15)[2023-8-25].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/xw_zt/moe_357/jjyzt_2022/2022_zt17/yw/202210/t20221026_672311.html.

[2]ANDREWS J,GARRISO D,MAGNUSSON K.The Teaching and Learning Transaction in Higher Education:a Study of Excellent Professors and Their Students[J].Teaching in Higher Education,1996,1(1):81-103.

[3]臧书霞,李晏墅.高校优秀教师的自我塑造研究[J].黑龙江高教研究,2011(11):88-90.

[4]涂诗万.杜威论“好教师”与“弱教师”[J].全球教育展望,2017,46(6):70-84.

[5]马勇军,张宁.新时代高校优秀教师特质研究——基于“学习强国”中261位高校教师报道材料的分析[J].教育导刊,2023(4):77-87.

[6]马建军,周慧聪.何为好导师:一项基于研究生视角的扎根理论研究[J].教师教育研究,2022,34(5):7-14+22.

[7]宋德发.好导师的三种风格[J].学位与研究生教育,2014(11):15-18.

[8]HAQUE W,GURNEY T,REED G.Key Attributes of a Medical Learning Community Mentor at One Medical School[J].Medical Science Educator,2019(29):721-730.

[9]包水梅,杨玲.我国研究生导师专业发展的素质标准探析——基于高校研究生导师任职标准和岗位职责的政策文本分析[J].现代教育管理,2020(2):85-93.

[10]赵国宏,冯阳.四位一体:研究生导师指导能力的发展路径探析[J].学位与研究生教育,2021(7):70-75.

[11]包水梅,杨冰冰.研究生导师应该具备怎样的指导能力[J].高等工程教育研究,2021(1):108-114+121.

[12]JANICE R,MARGARET M.What Makes a Good Induction Wupporter?[J].Teaching and Teacher Education,2006(22):84-99.

[13]杨春梅.论研究生导师的有效指导[J].学位与研究生教育,2009(12):10-14.

[14]王茜,古继宝,吴剑琳.导师指导风格对研究生创造力培养的影响研究——学生个人主动性的调节作用[J].学位与研究生教育,2013(5):14-17.

[15]包水梅,杨冰冰.基于内容分析法的研究生导师指导风格概念模型构建[J].学位与研究生教育,2019(2):12-18.

[16]刘志,刘健康,许畅.研究生导师立德树人评价需要平衡三对矛盾冲突[J].学位与研究生教育,2019(4):8-12.

[17]郑忠梅.立德树人:研究生导师职责的学术逻辑及其实现[J].学位与研究生教育,2019(6):1-5.

[18]武永江,骆云.论导师与研究生意义共同体的构建[J].学位与研究生教育,2013(11):47-51.

[19]MACDONALD C,WILLIAMS-JONES B.Supervisor–Student Relations:Examining the Spectrum of Conflicts of Interest in Bioscience Laboratories[J].Accountability in Research,2009,16(2):106-126.

[20]李露,吕催芳,黄学.基于胜任力模型的研究生导师队伍管理模型研究[J].学位与研究生教育,2010(7):13-17.

[21]梁炳辉,邓齐勇,廖克敏.问题与策略:高校研究生导师队伍建设研究[J].教育理论与实践,2022,42(36):43-47.

[22]哈里特·朱克曼.科学界的精英——美国诺贝尔奖金获得者[M].北京:商务印书馆,1979:9-20.

[23]宋晓欣,马陆亭,赵世奎.教育学科高层次人才成长规律探究——以22位长江学者为例[J].中国高教研究,2018(3):51-55+87.

[24]姜璐,董维春,刘晓光.拔尖创新学术人才的成长规律研究——基于青年“长江学者”群体状况的计量分析[J].中国大学教学,2018(1):87-91.

[25]周光礼,罗睿.光环叠加:中国科学精英的生成机制[J].教育研究,2021,42(10):138-153.

[26]吴殿廷,李东方,刘超,等.高级科技人才成长的环境因素分析——以中国两院院士为例[J].自然辩证法研究,2003(9):54-63.

[27]蔡翔,谢梅英,程发新,等.中国院士群体师承效应的量化研究[J].科技管理研究,2021,41(23):133-140.

[28]李晓轩,牛珩,冯俊新.科研拔尖人才的成才规律与启示[J].科学学研究,2004(3):273-277.

[29]宋成一,王进华,赵永乐.领军人才的成长特点、规律与途径——以江苏为例[J].科技与经济,2011,24(6):92-95.

[30]王通讯.人才成长的八大规律[J].决策与信息,2006(5):53-54.

[31]高八民.我国“211工程”大学高层领导群体特征的履历分析[J].重庆高教研究,2015,3(1):52-58.

[32]陈建俞.我国青年科技人才群体特征与人才成长关系:基于2012—2020年国家自然科学基金优秀青年科学基金项目获得者履历的分析[J].科技管理研究,2022,42(14):111-122.

[33]张建卫,李海红,乔红,等.生存分析视角下杰出青年科技人才的成长路径研究[J].中国科技论坛,2020(3):158-165.

[34]瞿群臻,高思玉,汪鹏飞,等.基于生存分析视角的战略科学家成长路径研究[J].中国科技论坛,2022(7):157-166.

[35]徐芳,周建中,刘文斌,等.博后经历对科研人员成长影响的定量研究[J].科研管理,2016,37(7):117-125.

[36]赵越,肖仙桃.基于生命周期理论的科研人员学术生涯特征及影响因素分析[J].知识管理论坛,2017,2(2):136-144.

[37]张建卫,王健,周洁,等.高校高层次领军人才成长的实证研究[J].科学学研究,2019,37(2):235-244.

[38]GAUGHAN M,ROBIN S.National Science Training Policy and Early Scientific Careers in France and the United States[J].Research Policy,2004,33(4):569-581.

(责任编辑陈志萍)