网络关联强度视域下高等教育政策过程的作用机制研究

摘要:高等教育政策过程对政策效果有重要的影响,学界较少从分类视角关注高等教育政策过程的差异化特征和效果,本文基于政策过程理论和网络嵌入理论构建了“强关联和弱关联政策过程模型”,以“双高”建设政策为研究案例,发掘了网络关联强度视域下高等教育政策过程的效果和作用逻辑。研究发现,高等教育政策过程存在强关联政策过程与弱关联政策过程:前者主要解决政策的合法性、权威性和建设资金划拨问题,明确了要“做什么”;后者主要解决项目建设中的技术和思想障碍问题,明确了要“怎么做”。就政策效果的评价与政策优化的路径而言,在政策评价过程中需要考虑强关联和弱关联政策过程对政策效果产生的迟滞效应,并关注高等教育政策过程中的系统互补作用与协同效应,从系统理论视角提出优化高等教育政策的路径。

关键词:网络关联;高等教育;“双高”建设;政策过程

收稿日期:2024-03-25

作者简介:苏皑,华南理工大学公共管理学院博士后;季节,广东技术师范大学交叉学科研究院教授。(广州/510641)

*本文系2024年度广东省教育科学规划课题(高等教育专项)“高等职业教育的国际化战略研究”(项目编号:2024GXJK210)的成果之一。

一、问题的提出

高等教育政策是指导高等教育发展和建设的行动依据与战略纲领,在高等教育改革过程中,高等教育政策发挥了凝聚共识、指引方向的关键作用。1978年改革开放以来,在“1978年扩招”“1999年扩招”“2019年百万扩招”“985工程”“211工程”“双一流工程”“国家示范”“国家骨干”“双高院校”等一系列高等教育政策的作用下,我国高等教育建设取得了非凡的成就,这使得越来越多的学者开始关注和研究高等教育政策问题。

近年来,一部分学者开始关注高等教育政策的效果研究。例如,荣利颖等(2018)基于高校毕业生的起薪视角对高等教育扩张政策的政策效果进行研究。[1]郝翔(2012)从高等教育大众化进程中高校教师队伍发展状况视角出发对高等教育政策效果展开分析。[2]李科利等(2015)研究发现高等教育政策效果与教育政策工具的使用频率有直接关系。[3]从整体来看,这类研究采用了定量与定性相结合的研究范式,寻找高等教育政策与政策效果之间的逻辑因果关系。

一部分学者对高等教育政策进行了基于价值判断的评价性研究。例如,蔡剑桥(2017)指出,好的教育政策应当在政策制定阶段充分考虑高风险因素的预防与消解手段,在执行阶段能够采取及时有效的补救措施,并保障教育政策效果与政策目标的一致性。[4]宋亚萍(2021)基于PMC指数模型对一流本科教育政策展开了量化评价,并提出政策优化的建议。[5]吴晓蓉(2015)从“适切”这一概念出发对教育政策评价标准展开了探讨,并提出了政策评价的指标体系。[6]这类研究基于“静态”视角,以政府预设的政策效果偏好为价值判断依据,提出评价标准和政策优化方向。

还有学者基于政策过程理论对高等教育政策展开研究。闫广芬等(2008)以政策过程的研究视角对高校扩招的政策制定、政策实施和结果评价进行研究,提出了一个完整且循环上升的政策选择过程。[7]毛丹(2017)基于市场化政府逻辑、大学运行逻辑和社会逻辑等多重制度逻辑冲突下的视角,展开了高等教育政策制定过程的研究。[8]吕武等(2021)依据不同政策主体影响能力的差异,对不同层次政策主体的权力范围边界进行了界定,进而对规范科学的高等教育政策过程进行了探讨。[9]这些研究提醒我们,政策制定的逻辑冲突、政策实施主体的权力边界和政策各环节的循环选择过程都将对高等教育政策过程产生影响,这也是高等教育政策效果出现差异的一个重要原因。

已有研究对高等教育政策效果与效果评价展开了探讨,并就影响高等教育政策效果的政策过程因素进行了分析,为理解高等教育政策效果产生的逻辑和内在机制提供了工具和思路层面的参考。然而,现有研究应该还存在两个局限:第一,当前对高等教育政策效果的研究仅限于逻辑因果关系,而且针对高等教育政策过程的研究缺少系统性的梳理,这使得现有研究对高等教育政策过程的系统性分析不足;第二,制度逻辑的冲突和施政主体的差异导致高等教育政策过程蕴含了政策制定的价值冲突和政策执行的效果差异,因而基于既定价值判断的政策优化与调整策略存在一定的现实障碍和理论缺陷。

基于此本研究开展了以下两方面工作:第一,在高等教育政策各个环节的分析基础之上,借鉴网络嵌入理论对高等教育政策的强关联政策过程与弱关联政策过程进行了界定,从系统性特征视角构建了强关联政策过程与弱关联政策过程的政策效果模型,并对政策效果存在的时滞性差异进行了分析。第二,本文摒弃预设价值判断的研究思路,以针对高等职业教育的“双高计划”政策为研究案例,采用系统理论从微观视角探讨了高等教育政策的优化问题。

二、高等教育政策过程的强弱关联性特征

政策过程是指公共政策制定的主体与参与公共治理的客体之间由一系列事件或环节所连接的运行过程,是以回应当前的一个政策诉求的议程设置为起点,以政策效果评价和反馈为终点。[10]政策过程与汽车或彩电的“生产流水线”不同,政策过程中主体和客体的不同决定了政策过程的参与者、实施步骤、实施手段和决策规则的差异。[11]这也是政策过程具有复杂化、多元化和动态化特征的主要原因,因此要从科学的视角解决不同政策过程的政策效果评价问题,就需要对政策过程进行科学的界定。

拉斯韦尔在政策过程的科学性界定方面具有重大贡献,他提出政策的科学化界定首先就应该是政策过程本身的科学界定,因为提高决策的科学理性程度需要对政策过程之中的政策取向进行科学界定,这需要跨越现有的分工。[12]他(1970)指出政策选择是一个采用科学方法进行决策的过程,为了提升政策过程的科学性,他将决策过程界定为7个阶段:情报功能阶段、推广功能阶段、建议功能阶段、援引功能阶段、实施功能阶段、终结功能阶段和评价功能阶段,这7个阶段成为之后政策过程科学性研究的基础。[13]里普利(Ripley,1982)在前人的经验基础之上将政策过程划分为议程的设置、政策目标以及计划形成的合法化、政策的执行、政策的评估、政策的反馈五个阶段,政策过程构成了一个循环结构,能够在任何一个阶段进入、重启或终止,有些过程也可以按照需求缩减。[14]陈振明(2004)创造性地继承了拉斯韦尔政策过程的“阶段论”,将政策过程划分为政策制定、政策合法化、政策执行、政策评估和政策终结五个阶段。[15]阿拉拉尔(Araral,2012)等将政策过程划分为五个阶段:议程设定、政策形成、决策、政策执行和政策评估,并对政策过程的结构进行了分析和论述。[16]

由此可见,政策过程科学性分析需要借鉴政策过程的科学界定标准加以实现,政策过程的科学性界定就是对政策过程阶段与程序的界定,以及对政策过程的结构的分析与讨论。因此对不同类型的政策过程的科学性界定,一方面,需要了解不同类型的政策过程的各个环节和实施特征;另一方面,需要依据科学的政策过程理论完成不同类型的政策过程的界定。

(一)高等教育政策的环节

1.基于政府治理结构的高等教育政策

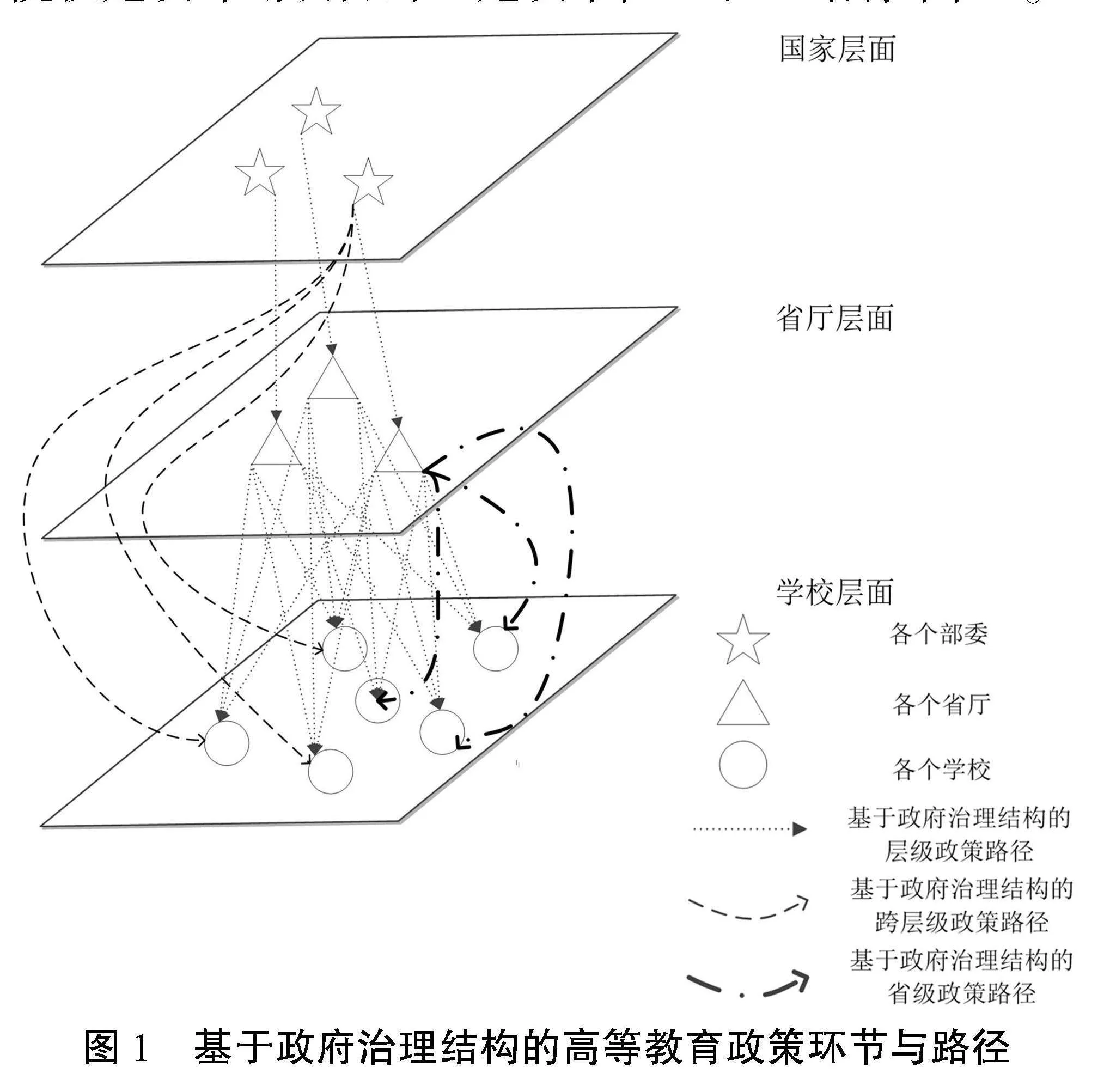

高等教育政策是隶属于公共政策的一个类别,在高等教育政策的议程设定、政策形成、政策采纳、政策实施与评价的过程中,各个层级的政府和行政单位起到了关键的作用。本研究以“双高”建设项目为例,对基于政府治理结构特征的高等教育政策环节进行解构。

2019年12月教育部、财政部联合下发了《关于公布中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位名单的通知》,这一通知的下发标志着我国正式全面启动了高等职业院校的“双高”建设政策。基于政府的治理结构特征,“双高”建设政策的政策过程存在三种不同路径(如图1所示):第一,基于政府治理结构的层级传递路径,这一路径的传递特征在于政策的效应(配套经费和配套政策)依据政府的层级特征逐层逐级的传递到学校,在这一过程中不同的省份会根据所拥有的“双高”学校的数量、特征和本省的财政收入等情况来研究制定相应的配套政策。第二,基于政府治理结构的跨层级传递路径,这一路径的传递特征在于政策的效应(配套经费和配套政策)依据政府的层级特征跨层级的直接传递到学校,例如:教育部、财政部和其他相关部委将对入选“双高”的高等职业院校制定相应的配套和支持政策(职业本科的支持政策)。第三,基于政府治理结构的省级传递路径,为了响应国家对中国特色高水平高职学校和专业建设的号召,各省级政府推出了省级“双高”建设政策。例如:广东省2022年8月下发了《广东省教育厅关于实施省域高水平高等职业院校建设计划的通知》(粤教职函〔2021〕42号),公布了省域高水平高等职业院校建设计划项目的“建设单位”和“培育单位”。

2.基于协会(学会)组织的高等教育政策

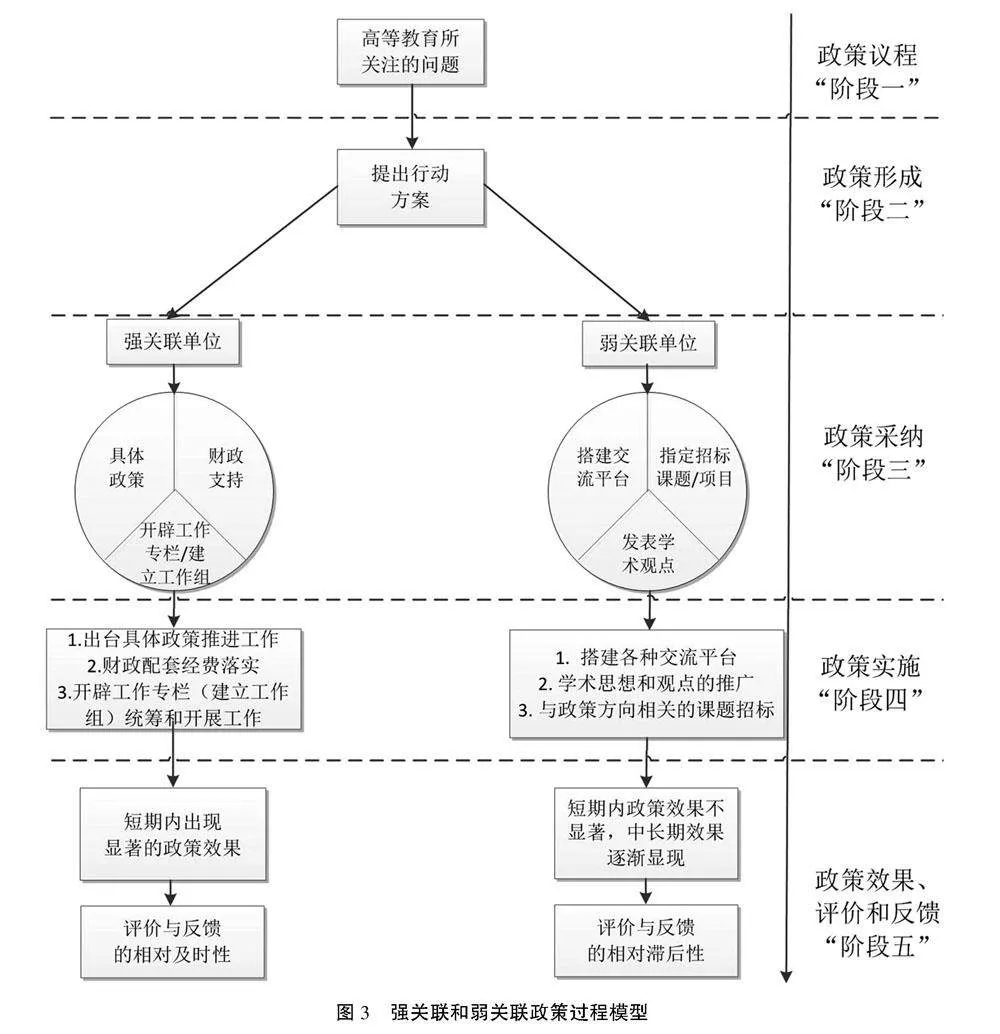

除了基于政府治理结构所形成的高等教育政策环节与路径以外,协会(学会)组织在高等教育政策实施过程中也发挥着重要的作用,由于高校内各个单位(或高校本身)参与了各种社会的组织机构,逐渐形成了基于协会(学会)组织的高等教育政策。本研究以“双高”建设项目为例,对基于协会(学会)组织特征的高等教育政策环节进行解构。

如前所述,2019年我国正式全面启动了高等职业院校的“双高”建设政策,基于协会(学会)组织的政策过程存在两类不同路径:第一,基于弱层级结构的政策路径,由于国家级协会(学会)组织与省市级协会(学会)组织不存在行政隶属和管理关系,因此基于层级结构的政策路径的传递能力和传递效果较弱。第二,由于各个高校加入不同层级的行业协会、教育、学术学会,从而产生了基于不同层级的协会(学会)组织高等教育政策路径。如图2所示,国家级各类协会的直接政策路径和省级各类协会的直接政策路径,是基于协会(学会)组织的高等教育政策主要和关键的路径,通过学术成果、项目招标等形式加以实现。例如,为了响应国家对中国特色高水平高职学校和专业建设的号召,中国职业技术教育学会在“职业教育重大课题”“科研规划课题”等项目的申报指南中设定与高等职业院校“双高”建设相关的研究主题和专题,并对立项课题进行配套经费的支持;在其举办的学术期刊《中国职业技术教育》上刊发与高等职业院校“双高”建设相关的学术成果,客观上促进了“双高”政策的理论构建和成果传播。

(二)高等教育政策关系强度的界定

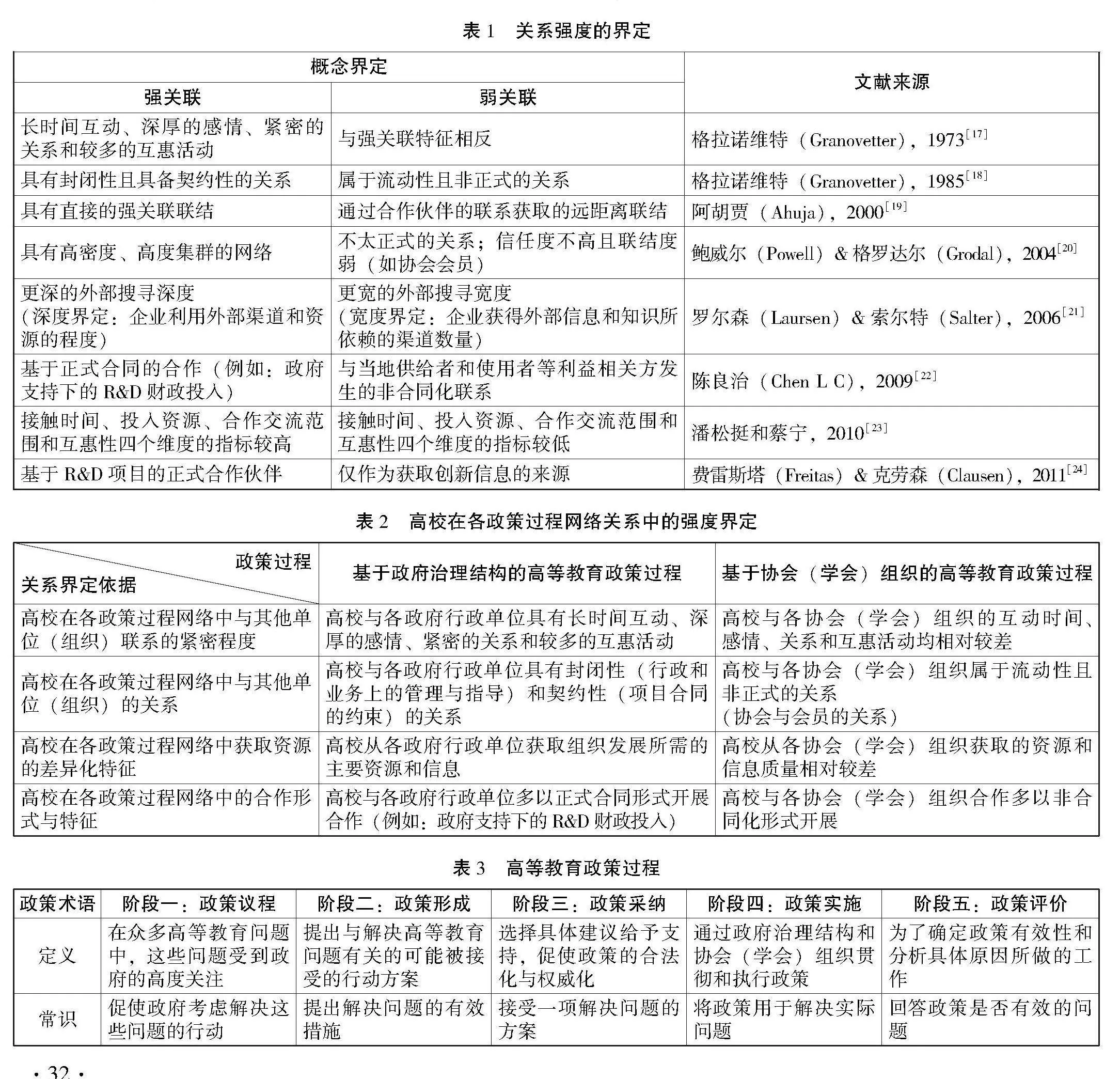

关系强度这一概念源于网络嵌入理论,主要用于测量企业在创新创业网络中受到其他主体影响的程度大小,依据关系强度的等级可以划分为强关联关系和弱关联关系两类,学者们从不同维度对两种不同类别的关系强度进行了界定(如表1所示)。

如前所述,高等教育政策实施过程存在两种不同的类型:基于政府行政单位的政策过程和基于协会(学会)组织的政策过程,依据网络嵌入理论可知,在两个过程中高校实际上是嵌入了不同政策过程网络的组织。依据关系强度的等级划分与理论界定,本研究将基于政府行政单位的政策过程界定为强关联过程,基于协会(学会)组织的政策过程界定为弱关联过程,具体依据如表2。

三、高等教育政策过程的案例分析与讨论

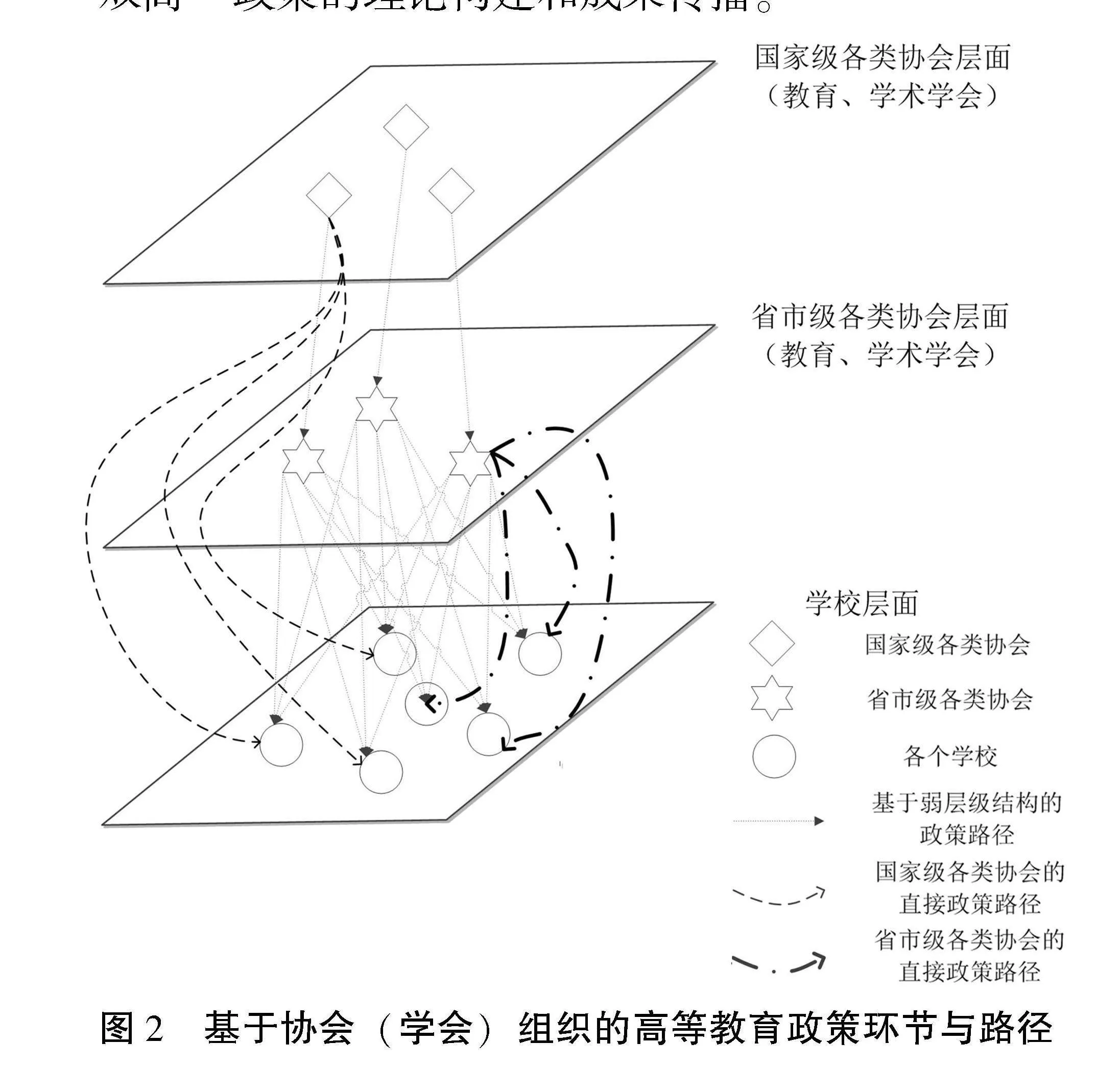

如前所述,高等教育政策各个环节的差异性特征构成了不同的高等教育政策过程:一方面,政府治理结构特征决定了基于政府治理结构的高等教育政策过程,这一政策过程被界定为强关联过程;另一方面,协会(学会)组织特征决定了基于协会(学会)组织的高等教育政策过程,这一政策过程被界定为弱关联过程。为了进一步完成强关联政策过程与弱关联政策过程的政策效果确定,本研究借鉴詹姆斯(2009)提出的政策过程的五个阶段[25],针对高等教育政策的特征提出了高等教育政策过程的结构(如表3所示)。

在“五阶段”高等教育政策过程的结构条件下,强关联政策过程与弱关联政策过程存在不同的政策环节、政策强度和政策效果。本文依据强关联政策过程与弱关联政策过程的不同路径构建了政策过程模型(如图3所示),并以高等职业院校的“双高”建设政策为案例展开评述和讨论。

由图3可知,强关联和弱关联政策模型包含了政策过程的五个阶段。

(1)阶段一:政策议程

随着我国产业升级与经济结构调整的步伐加快,各个行业对高技术技能型人才的需求日益紧迫,高等职业教育发展的重要地位越发凸显,当前我国高等职业教育依然存在体系建设不完善、制度标准不健全、企业参与程度不足、办学质量参差不齐和相关配套政策有待完善等诸多问题。高等职业教育的高质量发展是高等教育高质量发展的重要组成部分,是实现教育现代化的关键因素,因此高等职业教育当前面临的主要问题成为政府在高等职业教育领域所关注的焦点问题。

(2)阶段二:政策形成

面对高等职业教育当前的主要问题,为了提出解决高等职业教育问题可能被接受的行动方案,2019年1月国务院印发了《国家职业教育改革实施方案》,方案提到5项主要工作目标:第一,职业院校的教学条件实现基本达标(一批普通本科高校向应用型转变,建设50所高水平院校和150个骨干专业);第二,建成国际先进水平的职业教育标准体系;第三,培育一批产教融合企业,建设一批产教融合实训基地;第四,提升职业院校实践性教学课时的比例,建设一批国家级职业教育教师教学的创新团队;第五,在职业院校、应用型本科高校启动“1+X证书制度试点”。

(3)阶段三:政策采纳

政策采纳阶段需要选择具体的建议进行支持,并通过政府颁布政策的方式促使对所支持建议的合法化与权威化。依据2019年1月国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》提出的职业院校教学条件达标的标准,2019年4月教育部和财政部联合印发了《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》,意见提出了中国特色高水平高职学校和专业建设的总体要求、改革发展任务和组织实施办法,强调了对支持政策和经费投入的保障,并最终构建以“双高”学校为引领、区域内其他高等职业院校协调发展的局面。

(4)阶段四:政策实施

由于高等教育的政策过程存在强关联过程和弱关联过程两类,因此在政策实施的方法和手段上也存在两种不同的类型。

第一,基于政府治理结构的高等教育政策强关联过程,在这一过程中政策通过强关联单位(教育部、教育厅和教育局等国家、省和市级的教育主管部门)的具体措施得以贯彻和执行。以“双高计划”政策为例,主要有以下三项具体措施。

①出台具体政策文件以推进“双高计划”落地,教育部和财政部联合印发《中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目遴选管理办法(试行)》(教职成【2019】8号文),文件确定了“双高计划”项目实施过程中教育部和财政部职责分工、项目遴选的条件、项目建设标准、项目实施和项目管理等内容。

②确定财政配套经费落实,确定“双高计划”项目配套资金由中央财政资金、地方财政资金和学校自筹资金为基础,五年为建设周期予以拨款。

③开辟工作专栏(建立工作组)统筹和落实工作,教育部职业教育与成人教育司开辟了“中国特色高水平高职学校和专业建设计划工作专栏”,通过政策文件、专家解读、中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目管理平台等模块来管理和促进双高建设项目的实施。各省市地方教育部门也成立了“双高计划”工作组,与此相呼应获得“双高”立项的各个高等职业院校均成立了“双高”建设办公室,统筹双高建设过程中涉及的各项工作。

第二,基于协会(学会)组织的高等教育政策弱关联过程,在这一过程中政策通过弱关联单位(中国高等教育学会、中国职业技术教育学会等非营利性社会组织)的具体措施得以贯彻和执行。以“双高计划”政策为例,主要有以下三项具体措施。

①搭建各种交流平台推进“双高计划”工作的实施。为了有效应对和解决“双高”建设过程中各个院校存在的问题,中国职业技术教育学会于2020-2022年期间举办了多场培训和交流活动:例如举办了双高背景下内部质量保证体系建设实施与复核高级培训班,“双高计划”背景下职业院校专业(群)建设高级研修班和职业院校“双高计划”下高水平高质量教科研项目研究、申报立项、结项验收及成果凝练申报的研究与实践研修班等。

②通过学术期刊发表“双高计划”相关的理论文章,完成学术思想和理论观点的推广工作。例如:中国职业技术教育学会在其主办的《中国职业技术教育》期刊上发表与“双高计划”主题相关的理论文章。

③推进与“双高计划”政策相关的课题与项目的研究工作。以中国职业技术教育学会为代表的高等职业教育权威学会,在2020-2022年间立项并验收了一批与“双高计划”相关的科研课题与项目。

(5)阶段五:政策评价

政策评价的主要任务是确定政策有效性和分析具体原因。由于高等教育政策过程存在强关联和弱关联两类政策过程,因此政策效果也呈现出两种不同类型,以“双高计划”政策为例总结如下。

第一,基于政府治理结构的高等教育政策强关联过程,“双高计划”政策在短期内取得了显著的建设成果。一方面,“双高计划”获得了财政的强力支持,以2019年4月教育部和财政部联合印发的《中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目遴选管理办法(试行)》为起始时间点,经过短短两年时间(2020年底)197所“双高计划”建设项目立项高职院校获得建设经费229.6191亿,其中中央财政预算41.4714亿,间接拉动了约4.6倍的其他预算资金。另一方面,“双高计划”的撬动效应显著,为响应“双高计划”政策,全国31个省出台了118项地方性政策支持职业教育的高质量发展,同时有24个省(直辖市)启动了省级“双高计划”,合计投入714亿元支持799所高水平高职院校的建设,301亿元支持2709个高水平专业群的建设,构建了国家和省级两个层次的“双高”院校的格局。[26]

第二,基于协会(学会)组织的高等教育政策弱关联过程,“双高计划”政策在短期内政策效果不显著,但由于这一过程解决了“双高计划”实施过程中存在的技术性问题、理论基础和现实逻辑问题,因此在中长期这一政策过程的效果会逐渐凸显。以“双高计划”政策为例总结如下。

首先,为了解决“双高”院校如何建设、怎么推进的问题,中国职业技术教育学会就“双高计划”背景下职业院校专业(群)建设、内部质量保证体系建设实施与复核、人才培养方案开发和课程体系构建、专业(群)建设与专业负责人能力提升等问题开办了一系列的培训学习班。

其次,中国职业技术教育学会举办的中文核心期刊《中国职业技术教育》在2019年3月1日至2022年8月11日期间论文总刊发量为227篇,其中与“双高”建设相关的学术论文达到90篇,占比为39.64%。与“双高”建设相关的90篇学术论文中被引10次以上的文章有31篇,其中三篇文章通过高下载量和高被引次数产生了较大影响:《“双高计划”实施背景下“三教”改革》下载7055次,被引166次;《“双高”背景下高职院校“双师型”教师教学创新团队建设研究》下载3923次,被引83次;《“双高计划”背景下高职产教融合的基础、需求与路径》下载2002次,被引50次。

最后,2022年中国职业技术教育学会结题评审通过了14个2020年度科研规划课题,其中有3个项目与“双高”建设相关:《“双高计划”背景下高职院校高水平专业群人才培养实践研究》《“双高计划”背景下城轨机电技术专业群建设对策研究》和《“双高”建设视阈下高职院校教师专业发展路径研究》。①

四、结论与启示

(一)研究结论

通过网络嵌入理论对高等教育政策的强关联政策过程与弱关联政策过程的界定、分析和研究,发现以下三个特征。

第一,高等教育政策过程存在强关联政策过程与弱关联政策过程,二者在政策过程主要机构、政策实施手段上均存在较大的差异。首先,强关联政策过程的主要单位由教育部、教育厅和教育局等国家、省和市级的教育主管部门组成;弱关联政策过程的主要单位由中国高等教育学会、中国职业技术教育学会等非营利性社会组织组成。其次,强关联政策过程的主要政策手段有:出台具体政策推进工作;财政配套经费落实;开辟工作专栏(建立工作组)统筹和开展工作。弱关联政策过程的主要政策手段有:搭建各种交流平台;学术思想和观点的推广;与政策方向相关的课题招标。

第二,高等教育政策的强关联与弱关联政策过程所面对和解决的主要问题存在差异。一方面,强关联政策过程通过政府颁布的制度文件确立了相关政策的合法性和权威性,为政策的后续推进(财政拨款与资金配套)提供了法律依据和方向指引,并通过财政资金的配套与划拨来实现建设目标。另一方面,弱关联政策过程通过解决政策在具体实施过程中所存在的技术性问题、理论基础和现实逻辑问题,为政策的持续性推进扫除了技术和思想的障碍,保证政策目标的实现。

第三,弱关联政策过程具有政策的迟滞效应。基于政府治理结构的高等教育政策强关联过程中更多的是政府政策和配套资金的支持,而且由于政策强关联过程存在政策的撬动效应和辐射效应,因此短期内的建设效果十分显著。基于协会(学会)组织的高等教育政策弱关联过程更多的是知识技能培训、学术思想和观点的推广,因此短期内政策效果相对不显著,但由于其为政策的持续性推进扫除了技术和思想的障碍,因此中长期这一政策过程的效果会逐渐凸显。

(二)研究启示

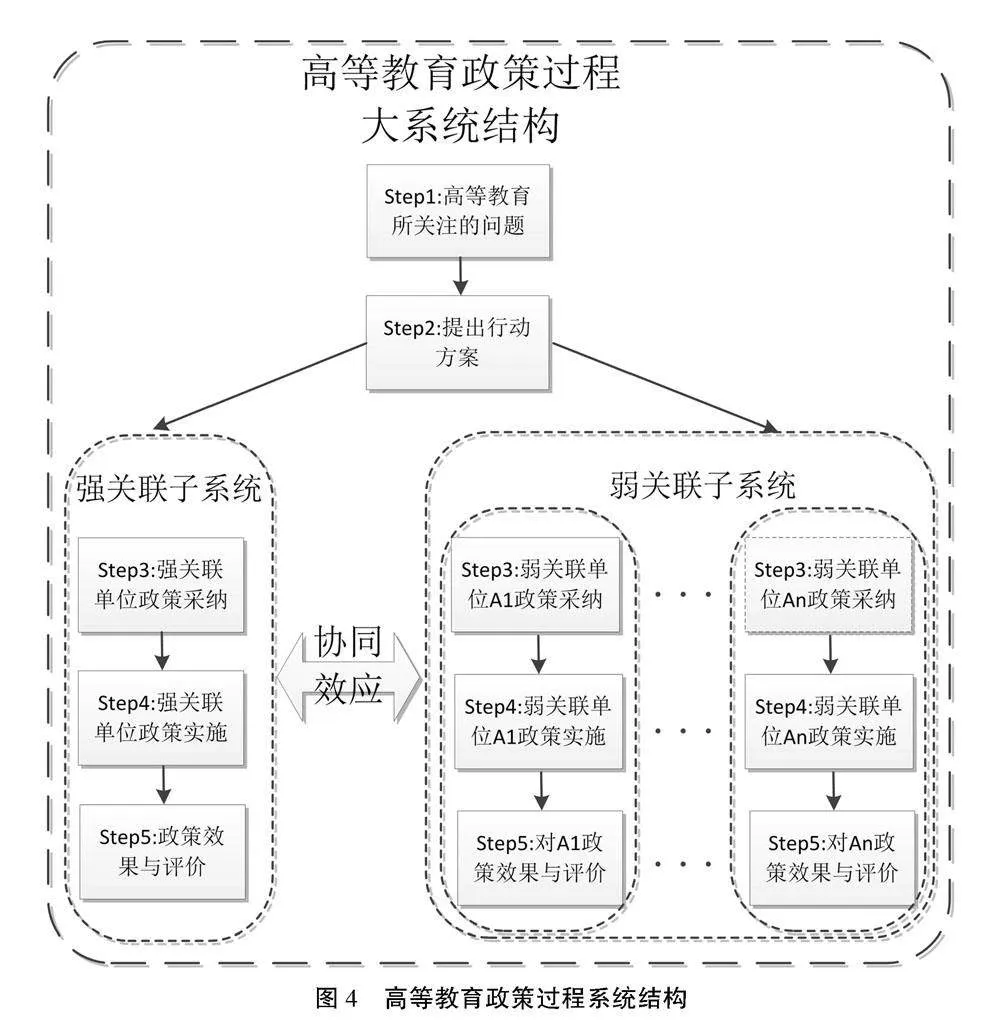

本研究基于网络嵌入理论,构建了高等教育强关联政策作用路径和高等教育弱关联政策作用路径,并以高等职业教育的“双高计划”政策为例,对强关联和弱关联政策过程模型进行了分析。研究结果表明:高等教育政策过程呈现出一种由强关联子系统与弱关联子系统所构成的系统结构,其中的强关联子系统与弱关联子系统存在系统的协同效应(如图4所示)。

首先,依据系统要素、功能、结构和环境的界定,[27][28]高等教育政策过程是一个包含了要素(政策议程、政策形成和政策采纳等各个环节),功能(每一个环节都将发挥自身的作用),结构(每一个环节依据先后发生的顺序构成串联的结构),环境(各个要素之间、强弱关联子系统之间互为环境)的系统。

其次,现实情况表明各类协会(学会)的数量和类别较多,以致高等教育政策过程中的弱关联单位类型相对较多,因而形成了弱关联子系统中的二级子系统,如图4中的A1…An。

最后,强弱关联子系统之间存在显著的互补关系和协同效应。高等教育政策过程的强关联子系统主要解决政策的合法性、权威性和建设资金划拨问题,而高等教育政策过程的弱关联子系统主要解决项目建设中的技术和思想障碍问题。前者明确了相关政策要“做什么”,后者明确了要“怎么做”,可见二者之间存在显著的互补关系与协同效应。因此,增强高等教育政策过程中强弱关联子系统之间的互补关系和协同效应是政策优化的一个重要路径,也是政策评价的一个重要标准。

综上所述,对高等教育政策效果的评价不能忽略教育政策过程中强弱关联过程所导致的政策效果的迟滞效应,应当考虑高等教育政策过程中强关联子系统与弱关联子系统存在互补和协调的关系,从而实现对政策效果进行科学和客观评价。进一步可知,增强高等教育政策过程中强弱关联子系统之间的互补关系和协同效应,既是政策优化的一个重要路径,也是政策评价的一个重要标准。

(二)未来的研究方向

尽管研究发现高等教育政策存在强关联和弱关联政策过程,能够对当前高等教育政策的问题和现象进行解释,但该研究还存在较大的拓展空间。首先,高等教育政策的强关联和弱关联政策过程如何能够彼此呼应、互补和协调并影响政策效果,其中存在什么样的作用机制是本研究未来拓展的一个重要方向,可以借助协同性、耦合协调分析等方法展开研究。其次,本研究选取高等职业教育政策作为研究对象,作为高等教育的另一个类型普通高等教育具备类似的政策“双一流建设项目”,类似的机构“中国高等教育学会”,采用普通高等教育的相关数据对模型进行检验和验证,增强模型的适用性,是本研究另一个拓展方向。

注释:

①资料来源:中国职业技术教育学会(职教学会秘[2022]51号文)。

参考文献:

[1]荣利颖,邓峰,郭建如.我国高等教育规模扩张政策的实施效果研究——基于高校毕业生起薪变动趋势分析[J].中国行政管理,2018(12):78-82.

[2]郝翔,陈翠荣.大众化进程中我国高校教师队伍发展与政策效果分析[J].中国高教研究,2012(5):63-67.

[3]李科利,梁丽芝.我国高等教育政策文本定量分析——以政策工具为视角[J].中国高教研究,2015(8):50-56.

[4]蔡剑桥.风险评估:“好的教育政策”评价之依据[J].高校教育管理,2017,11(6):95-102.

[5]宋亚萍.高校一流本科教育政策内容量化评价与优化——基于PMC指数模型的分析[J].教育发展研究,2021(9):12-20.

[6]吴晓蓉.适切:我国教育政策评价新取向[J].国家教育行政学院学报,2015(3):60-66.

[7]闫广芬,苌庆辉.高校扩招的政策过程分析[J].高校教育管理,2008,2(3):44-50.

[8]毛丹.多重制度逻辑冲突下的教育政策制定过程研究——以美国伊利诺伊州高等教育绩效拨款政策制定过程为例[J].教育发展研究,2017(7):31-37.

[9]吕武,常晶.高等教育政策制定过程中的决策层次及其权力限度——基于制度分析与发展框架的分析[J].高教探索,2021(6):18-24.

[10]魏丽.政策过程理论框架下国际知名智库参与全球治理的机制研究——以美国布鲁金斯学会为例[J].智库理论与实践,2022,7(3):116-124.

[11]詹姆斯·E·安德森,著.公共政策制定[M].谢明,等译.中国人民大学出版社,2009(8):27-31.

[12]李文钊.拉斯韦尔的政策科学:设想、争论及对中国的启示[J].中国行政管理,2017(3):137-144.

[13]LASSWELL H D.The Emerging Conceptionof the Policy Sciences[J].Policy Sciences,1970(1):3-14.

[14]RIPLEY R B,FRANKLIN G A.Bureaucracy and Policy Implementation[M].Home Wood:Dorsey Press,1982:1-23.

[15]陈振明.公共政策学:政策分析的理论、方法和技术[M].北京:中国人民大学出版社,2004:8.

[16]ARARAL E,FRITZEN S,HOWLETT M,et al.Routledge Handbook of Public Policy[M].Routledge,2013:23-56.

[17]GRANOVETTER M S.The Strength of Weak Ties[J].American Journal of Sociology,1973,78(1):1360-1380.

[18]GRANOVETTER M.Economic Action and Social Structure:The Problem of Embeddedness[J].Readings in Economic Sociology,1985,91(3):481-510.

[19]AHUJA G.The Duality of Collaboration:Inducements and Opportunities in the Formation of Interfirm Linkages[J]. Strategic Management Journal,2000,21(3):317-343.

[20]POWELL W W,GRODAL S.Networks of Innovators[M].London:Oxford University Press,2004:1-23.

[21]LAURSEN K,SALTER A.Open for Innovation:The Role of Openness in Explaining Innovation Performance Among UK Manufacturing Firms[J].Strategic Management Journal,2006,27(2):131-150.

[22]CHEN L C.Learning Through Informal Local and Global Linkages:The Case of Taiwan’s Machine tool Industry[J].Research Policy,2009,38(3):527-535.

[23]潘松挺,蔡宁.企业创新网络中关系强度的测量研究[J].中国软科学,2010(5):108-115.

[24]FREITAS I B,CLAUSEN T H.Formal and Informal External Linkages and Firm’s Inovative Strategies:A Cross-country Comparison[J].Journal of Evolutionary Economics,2011(21):91-119.

[25]詹姆斯·E·安德森,著.公共政策制定[M].谢明,等译.中国人民大学出版社,2009:76-95.

[26]欧媚.绩效评价结果或涉及项目经费支持额度调整——首批“双高计划”校迎来期中大考[N].中国教育报,2021-10-21(1).

[27]常绍舜.系统科学方法概论[M].北京:中国政法大学出版社,2004:33-52.

[28]黄宁花,禹旭才.系统思维视域下高校课程思政建设的价值意蕴、实践反思与优化路径[J].高校教育管理,2022,16(5):106-115.

(责任编辑陈志萍)