基于扎根理论的后发企业颠覆性技术创新决策影响因素研究

摘 要:基于扎根理论,对后发制造企业祥云飞龙进行扎根编码,构建后发企业颠覆性技术创新决策影响因素模型,以探究后发企业在面临创新决策时,哪些因素将显著影响并促使后发企业作出颠覆性技术创新决策,以及它们之间是如何相互作用并最终促使颠覆性技术创新顺利实现。研究发现:企业家颠覆性技术创新理念、后发企业颠覆性技术创新文化、政策环境、后发企业经营状况、颠覆性技术创新机会和后发企业内部创新环境等6个因素显著影响后发企业颠覆性技术创新决策。在颠覆性技术探索期,企业家颠覆性技术创新理念引导企业对非主流市场和非主流技术进行探索性的颠覆性技术创新。在颠覆性技术发展期,逐渐形成的颠覆性技术创新文化促使企业内部产生“颠覆性技术创新的正循环”,从而推动企业持续开展颠覆性技术创新。研究结论丰富了后发企业颠覆性技术创新决策的理论研究,也为后发企业有效实施颠覆性技术创新提供决策依据。关键词:后发企业;颠覆性技术创新;创新理念;影响因素;扎根理论中图分类号:F 273012-10

Influencing Factors of Disruptive Technological Innovation

Decision of Latecomer Firms Based on Grounded Theory

LI Zejian1,ZUO Hongwu2,ZHONG Jiaheng1

(1.Faculty of Management and Economics,Kunming University of Science amp; Technology,Kunming 650500,China;

2.Faculty of Continuing Education,Kunming University of Science amp; Technology,Kunming 650500,China)

Abstract:Based on the grounded theory,XiangYunFeiLong,a latecomer manufacturing enterprise is coded,and a model of influencing factors of disruptive technology innovation decision of late-comer enterprises is constructed to explore what factors promote the successful realization of disruptive technology innovation when late-comer enterprises are faced with disruptive technology innovation decision.It is found that six factors,namely,entrepreneurs’ disruptive technology innovation idea,latecomers’ disruptive technology innovation culture,policy environment,latecomers’ operating conditions,opportunities for disruptive technology

innovation and internal innovation environment of latecomers,significantly affect latecomers’ disruptive technology innovation decisions.In the period of disruptive technology exploration,the entrepreneurs’ disruptive technology innovation idea guides enterprises to carry out exploratory disruptive technology innovation on non-mainstream markets and non-mainstream technologies.In the development period of disruptive technology,the disruptive technology innovation culture

formed in the innovation process promotes the formation of a “positive cycle of disruptive technology innovation” within the enterprise,so as to promote the continuous development of disruptive technology innovation.

Key words:latecomer firms;disruptive technological innovation;innovative concept;influencing factors;grounded theory

0 引言

后发企业是指那些因时间原因而非战略考量比在位企业晚进入市场,在技术和市场上存在显著劣势,努力追赶并超越在位企业的企业[1]。相较于发达国家的跨国企业来说,我国的新兴经济体存在大量产品技术落后和位于市场低端的后发企业。哈佛教授CHRISTENSEN[2]于1997年在其著作中提出颠覆性创新理论,其中基于非主流技术轨道的颠覆性技术创新为后发企业克服双重劣势提供了新的技术追赶途径。种种迹象表明,我国以创新驱动高质量发展,从而利用颠覆性创新进行弯道超车甚或直线超越的机会窗口正在变得更加成熟[3]。近年来,我国越来越重视颠覆性技术创新活动的培育,在“十四五”规划和2035年远景目标纲要等政策文件中都提到要加强颠覆性技术供给,引领未来产业发展。习近平总书记也数次强调颠覆性技术的突破作用,在2023年底中央经济工作会议上强调要以颠覆性技术和前沿技术推动产业创新,在2024年初中共中央政治局第十一次集体学习中指出必须加强颠覆性科技创新,加快实现高水平科技自立自强。在我国,已涌现出一批通过颠覆性技术创新实现后发赶超的典型企业。然而,由于颠覆性技术由边缘到主流的过程具有高度不确定性和变革性特征,绝大多数后发企业受多个复杂因素影响,未能成功开展颠覆性创新决策。由此,探讨如何系统地进行颠覆性技术创新决策,如何驱动后发企业开展颠覆性创新成为目前亟待解决的现实问题。

目前学界针对后发企业颠覆性创新的研究主要集中于2个方面。一是从实现路径的角度,探究后发企业进行颠覆性创新所经历的过程或阶段[4-6]。二是从影响因素的角度,探究企业组织架构[7]、时机选择[8]和创新生态系统[9]等内外部因素对后发企业颠覆性创新的影响。总的来说,关于颠覆性创新内涵和机理的研究成果众多,多从特定企业出发对颠覆性创新实现路径进行探索,多学科融合视角的缺乏致使未能形成对颠覆性创新的统一认识;关于颠覆性创新的影响因素已有大量研究成果,较注重因果关系的检验,多聚焦个别因素影响作用,对颠覆性创新影响因素的协同整合效应,现有研究中并未详加论证;现有研究多基于颠覆性创新已经实现的研究起点,而缺乏对前因和决策过程本身的关注,对后发企业颠覆性创新决策的影响因素缺乏研究,尤其是对在哪些因素的共同作用下后发企业会作出颠覆性技术创新决策的问题缺乏深入探讨。

鉴于此,本文基于扎根理论,对在铅锌金属冶炼行业中后发先至的云南祥云飞龙再生科技股份有限公司进行实地调研并进行程序化扎根编码研究,致力于回答以下问题:后发企业在进行颠覆性技术创新决策时主要受到哪些因素的影响?这些影响因素之间的作用关系是怎样的?它们是如何推动后发企业作出颠覆性创新决策并顺利开展颠

覆性创新活动的?本文的边际贡献在于以下两个方面。

1)运用扎根理论,探索分析影响后发企业进行颠覆性技术创新决策的因素,打开了后发企业颠覆性技术创新决策过程的“黑箱”,拓展和丰富了颠覆性技术创新领域的研究。

2)揭示不同时期后发企业进行颠覆性技术创新决策时影响因素之间的作用关系,识别出的企业家颠覆性技术创新理念和颠覆性技术创新文化分别在颠覆性技术探索期和发展期对颠覆性技术创新决策发挥了重要作用,印证情境领导理论关于领导风格与员工成熟度匹配的观点,探究后发企业在技术和市场的劣势下如何匹配领导者风格和被领导者成熟度的问题,研究结论是对情境领导理论相关研究的丰富和拓展。

1 文献回顾

1.1 颠覆性创新和颠覆性技术创新内涵

颠覆性创新和颠覆性技术创新内涵在相关研究中常常同时出现,但两者存在差异[10]。Disruptive Technology这一概念最早由BOWER和CHRISTENSEN [11]提出,国内最初多将其译为“破坏性技术”,后逐渐统一为“颠覆性技术”,是一种通过非主流进化轨迹的技术创新满足新市场或低端市场的消费者需求,并随着技术的不断完善逐渐实现对目标市场颠覆和取代的技术创新。后来CHRISTENSEN将“颠覆性”的概念从“颠覆性技术创新”延伸成为“颠覆性创新”这一更加广泛的表述,指出其不仅仅涵盖在技术领域上的创新,也包括商业模式上的创新。

1.2 后发企业颠覆性创新的实现路径

目前针对后发企业颠覆性创新的研究主要集中于其实现路径。学者们多将颠覆性创新的实施分为3个阶段,如GILBERT[12]认为后发企业颠覆性创新需要经历新市场进入、技术市场快速发展和后发颠覆3个阶段。文献[5]则以联发科为例,关注后发企业进行颠覆性创新过程中的机会识别、价值网络重构和主流市场破坏的竞争优势构建路径。冯立杰等[13]通过对拼多多的研究,揭示后发企业进行颠覆性商业模式创新依次经历产品型、产业型到生态型的创新路径。张光宇等[14]则基于一加手机的案例研究构建后发企业颠覆性创新演化路径模型,包含了异质性需求定位、用户中心化的技术创新、融入文化的商业化创新和市场侵蚀3个阶段。也有一些学者关注市场颠覆之后的阶段,如文献[6]对长城汽车公司的案例研究,发现后发企业在进行颠覆性商业模式创新时,经历细分市场切入、价值网络重构和市场格局颠覆3个阶段之后,还存在一个构建堡垒以维持市场优势的阶段。文献[4]的研究印证了前者的结论,并发现后发企业的价值网络在实现颠覆性创新的过程中存在“点线面体”的演进规律。总之,目前学界对后发企业颠覆性创新实现路径的研究基本遵循了“非主流市场进入—技术创新积累

—主流市场颠覆和替代”3个阶段的划分,对于在进入非主流市场之前的创新决策环节还未有细致的讨论。

1.3 后发企业颠覆性创新的影响因素研究

目前针对后发企业在实施颠覆性创新时的影响因素的研究主要包括两方面。一是外部因素。如DARRELL等[15]研究表明非主流市场中竞争对手的实力会对后发企业市场入侵效果产生影响,若能提前构建非主流市场的先行者优势,便能增加实现颠覆性创新的可能性。文献[8]则发现,产业环境的成熟和新型产业价值链的形成影响着市场进入的成功与否。二是内部因素。CHRISTENSEN[7]通过研究指出,构建灵活合理的企业组织架构与管理团队能够帮助后发企业更好地借助颠覆式创新理论实现市场突围。陈思睿等[16]通过对小米公司进行探索性研究发现后发企业能通过同行和跨界搜索获取信息从而精准推出差异性产品,组织搜索能力是进行颠覆性创新的重要驱动因素。樊志文等[17]认为营销能力是后发企业成功进行颠覆性创新的重要因素。李泽建等[18]则对25家国内互联网企业案例进行组态分析,发现组织惯性是驱动企业实现高颠覆性创新水平的重要条件。目前学界对影响因素的研究还局限于内部或外部的单一因素,多因素影响下的后发企业的颠覆性技术创新还缺乏相关研究。

综上,目前学界针对后发企业进行颠覆性创新的实现路径和影响因素等方面展开了研究。但现有研究多集中于后发企业实现颠覆性创新的过程或阶段,且基本是以颠覆性创新的实施作为起点,对后发企业进行颠覆性技术创新的前端决策环节缺乏关注,对影响因素的研究也多局限于单一因素对颠覆性创新的影响,对后发企业颠覆性创新决策的影响因素则极少涉及。本文认为,选择有别于主流技术轨道的颠覆性技术创新意味着后发企业在决定创新时需要投入较多的技术和资金进行尝试,这对于后发企业来说是高风险高投入的决策,在此情境中,在哪些因素的共同作用下后发企业会做出颠覆性技术创新决策值得关注。

2 研究设计

2.1 研究方法

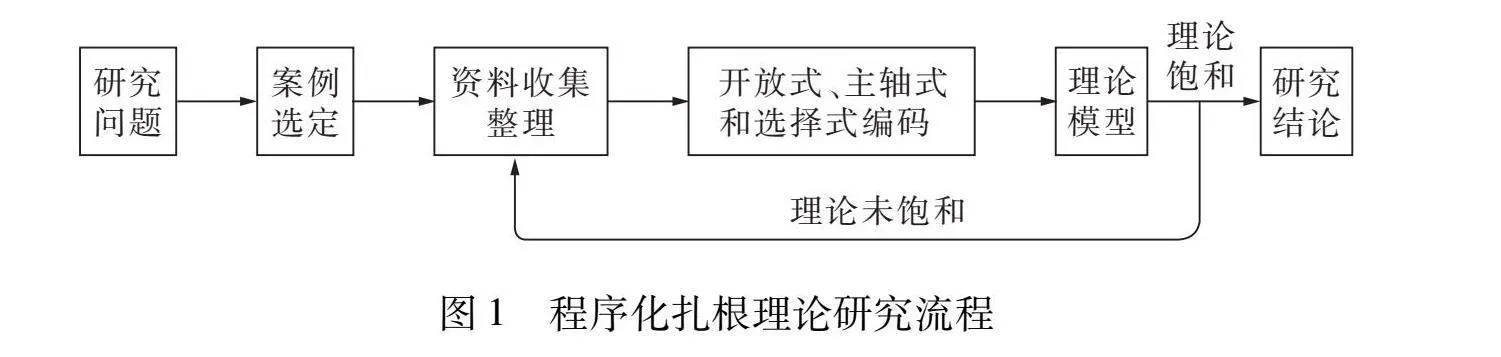

扎根理论是一种从资料中构建理论的方法论[19],适用于影响因素类主题的探索性研究。经过发展产生了3个流派[20],其中程序化扎根理论因其清晰严谨的研究流程和完整的概念应用最为广泛。采取程序化扎根理论对收集的资料语句进行三级编码,分析后发企业颠覆性技术创新决策的影响因素,具体流程如图1所示[21]。

2.2 样本选择

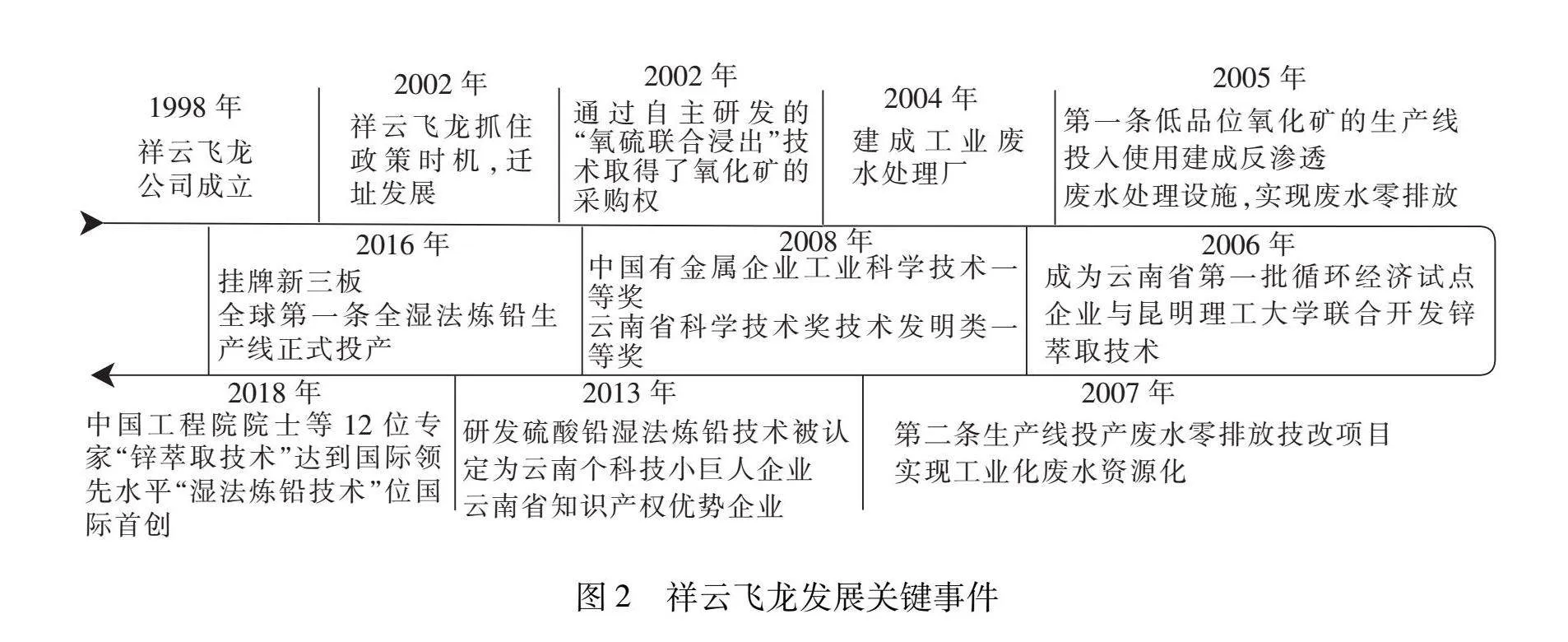

遵循理论抽样和数据可获得性2个原则[22],选择祥云飞龙作为研究对象,主要原因有以下两个方面。第一,理论抽样是概念驱动的,重视案例的信息丰富性。研究后发企业进行颠覆性技术创新决策时的影响因素,所选择的研究对象应为成功实现颠覆性技术创新的后发企业。成立于1998年的祥云飞龙,最初只是一个年产1 500 t电锌的作坊式工厂,采用人力运输的方式进行火法炼锌,又位于西部欠发达地区的云南,是典型的技术落后、市场劣势的后发企业。经过20余年的发展,其研发的“湿法炼铅”技术被认定为国际首创,以该技术为代表的一系列技术创新,能大规模、无害化地处理传统火法技术难以应对的钢厂炉灰、废铁、废渣等二次物料,杜绝了火法冶炼产生的烟气污染,其能耗仅为传统火法冶炼工艺的四分之一,实现了高效与环保的双重目标。祥云飞龙历经了从“自主研发氧硫联合浸出技术”到“联合开发锌萃取技术”的多次技术创新变革,在市场低迷、原料价格偏低时,凭借高综合回收率的优势实现逆势增长,体现了从后发企业颠覆性技术创新的具体路径,具有很大的理论建构空间和价值。其发展过程中的关键事件如图2所示。第二,理论抽样是累积性的。扎根研究的一个重要特点就是数据收集和编码分析是同步进行、互相促进的,在编码过程中形成的概念和范畴会引导下一步数据资料的采集方向,数据收集伴随着整个研究过程。课题组与祥云飞龙处于同一区域,组织开展了多次调研,获得翔实全面的一手调研数据,保证所建构的理论和模型达到饱和。

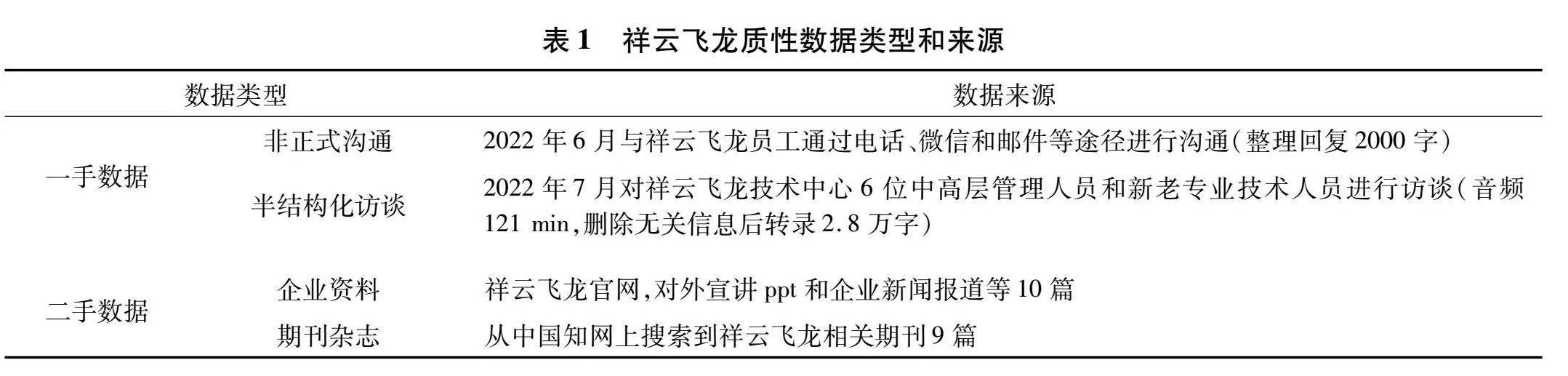

2.3 数据收集

为了保证研究结论的信度和效度,采用一手数据和二手数据相互补充、相互检验,实现三角检验。数据收集主要分为2个阶段:①通过企业官网、权威媒体报告和学术论文等途径,围绕祥云飞龙所在行业的技术进展、经营状况、技术创新,尤其是成功的颠覆性技术创新过程等方面收集二手数据;②对二手数据进行初步扎根分析,根据理论饱和需要通过电话或邮件、现场观察和半结构化访谈等途径收集一手数据。在数据收集的过程中,持续对一二手数据进行比较和检验。数据收集的基本情况见表1。

3 数据编码分析

3.1 开放式编码

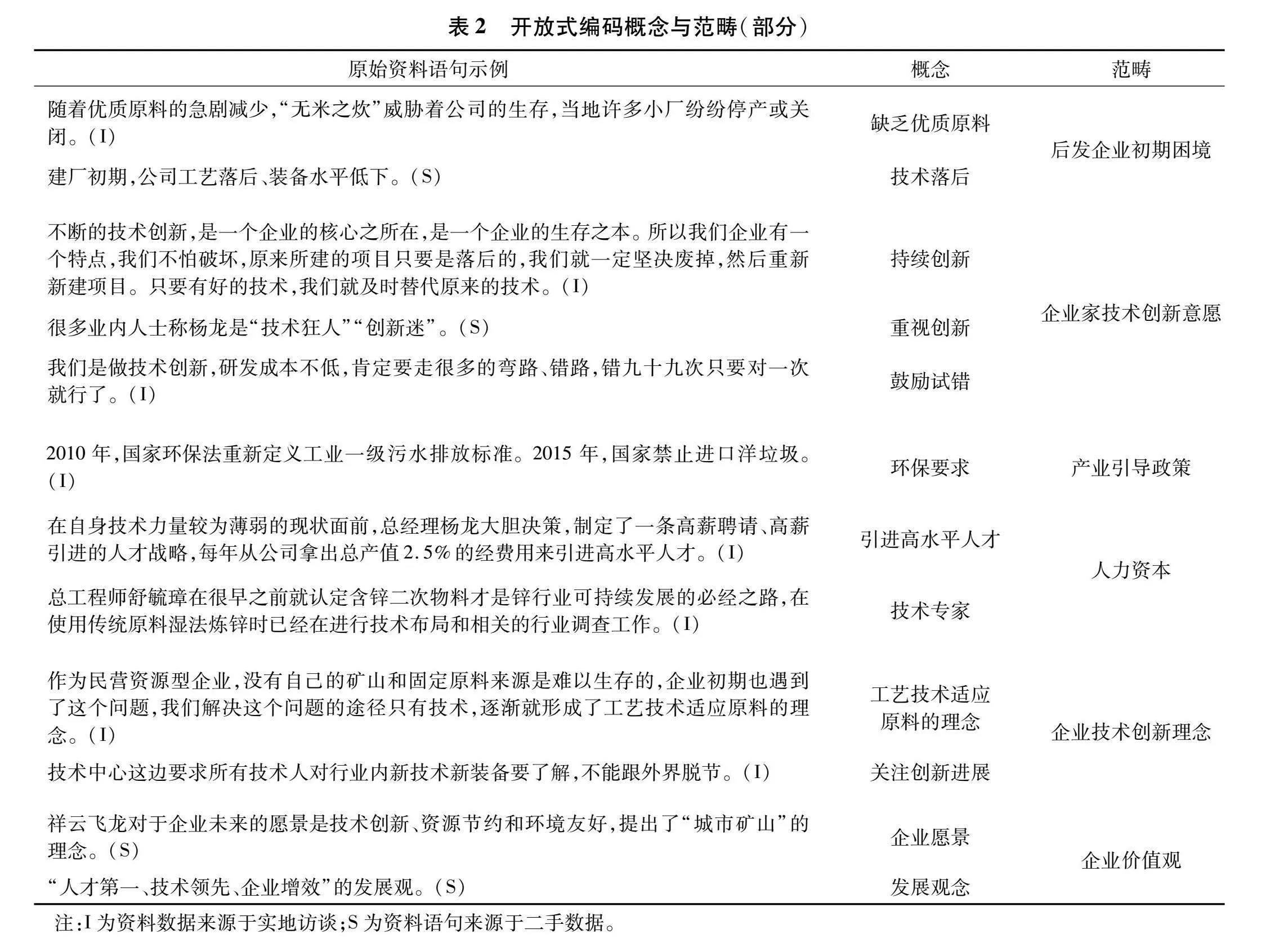

开放式编码是研究人员秉持开放的、不预设逻辑的态度,对原始资料语句进行不断比较和精炼,从而将原始语句概念化的过程。根据开放式编码的编码要求,最终从原始资料中抽象出28个概念,11个范畴,部分编码结果见表2。

3.2 主轴式编码

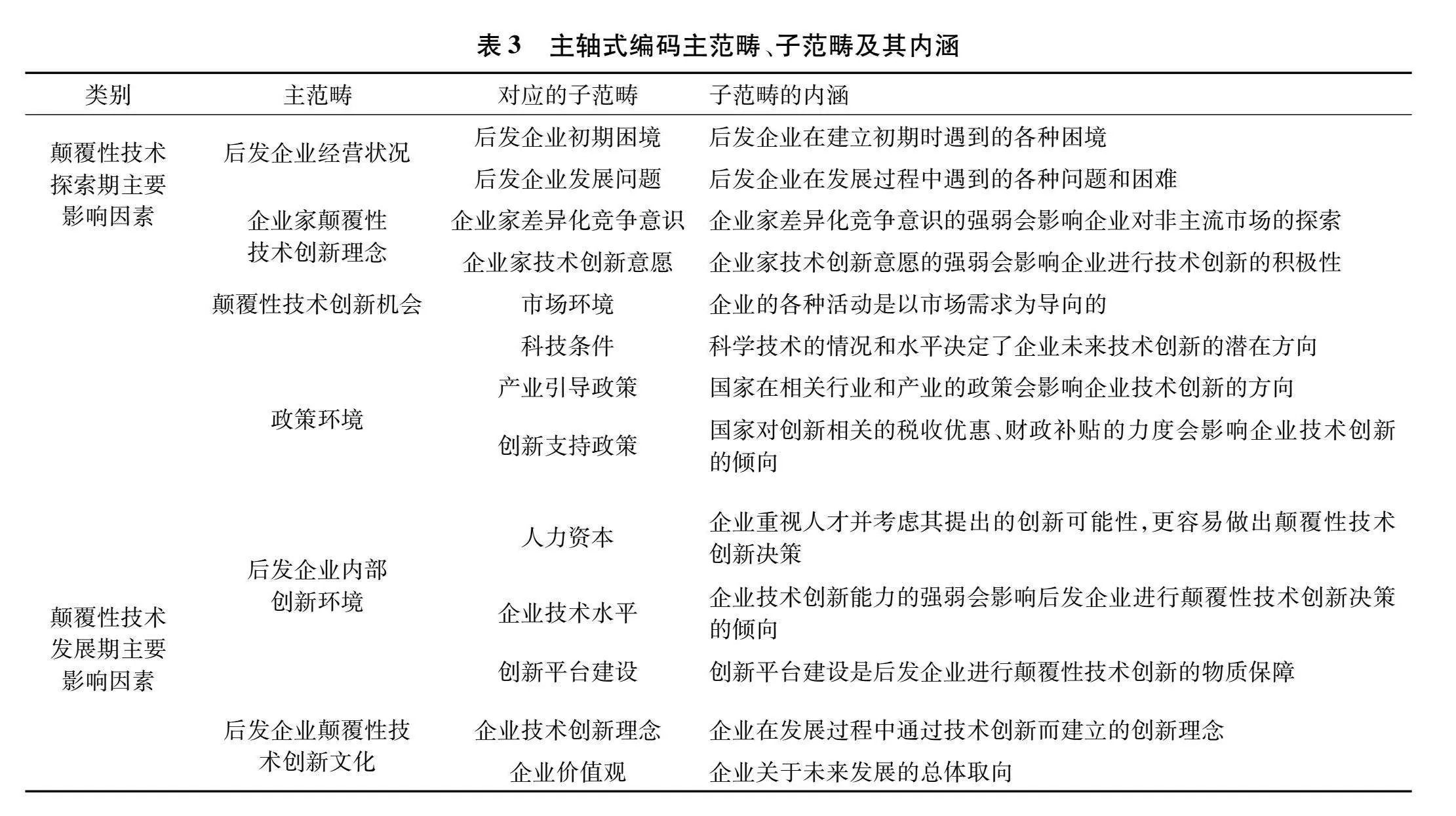

主轴式编码是在上一步编码的基础上,通过继续比较和归纳,挖掘不同范畴之间的逻辑关系,根据它们的类属关系归纳抽象出更高一级的主范畴。从开放式编码所抽象出的11个范畴中归纳出后发企业经营状况、企业家颠覆性技术创新理念、颠覆性技术创新机会、政策环境、后发企业内部创新环境和后发企业颠覆性技术创新文化等6个主范畴,各主范畴和所对应的子范畴见表3。

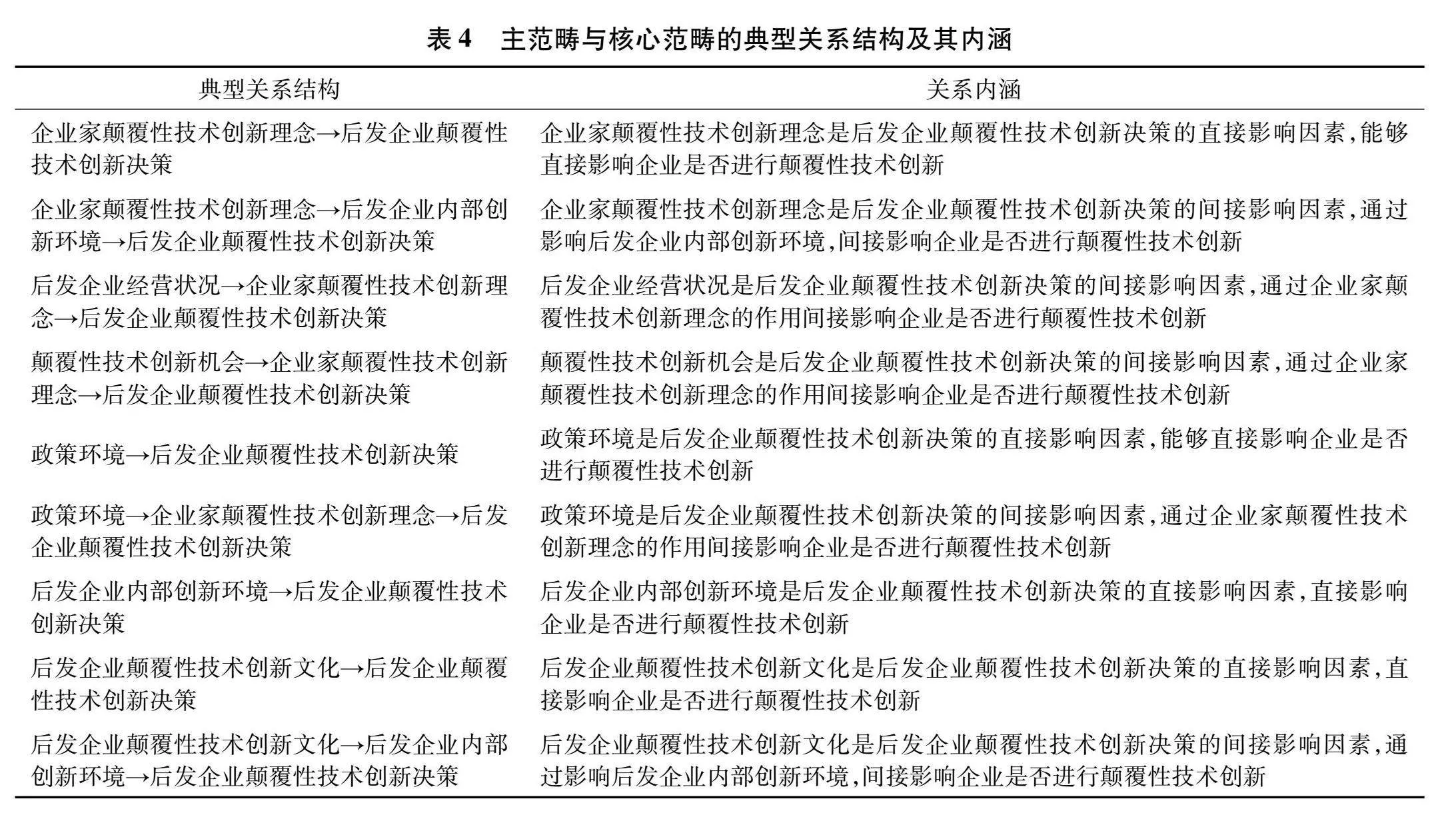

3.3 选择式编码

选择式编码是在上一步编码的基础上,进一步挖掘主范畴和核心范畴之间所隐藏的逻辑关系,通过不断比较归纳,构建出反映原始资料语句的理论框架。以“后发企业颠覆性技术创新决策”为核心范畴,通过典型关系结构体现后发企业经营状况、企业家颠覆性技术创新理念、颠覆性技术创新机会、政策环境、后发企业内部创新环境和后发企业颠覆性技术创新文化6个主范畴与核心范畴之间的关系,构建表4的理论框架。

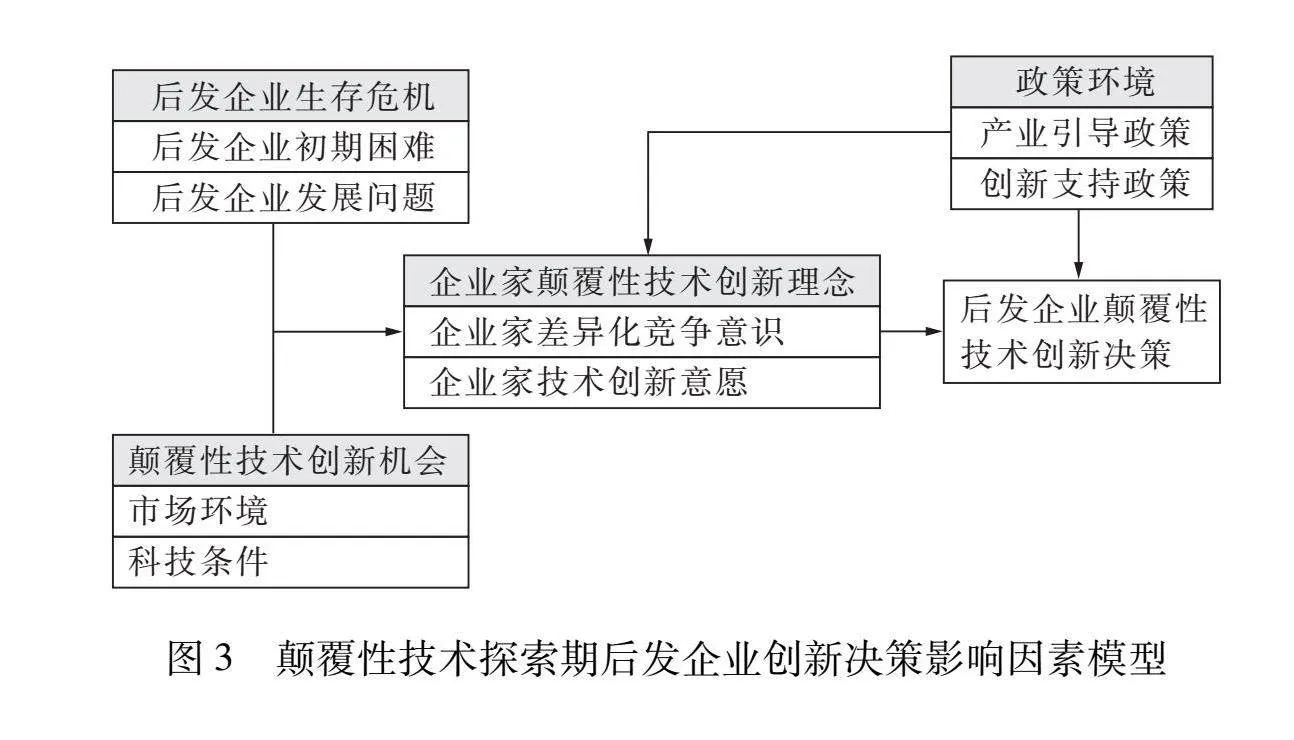

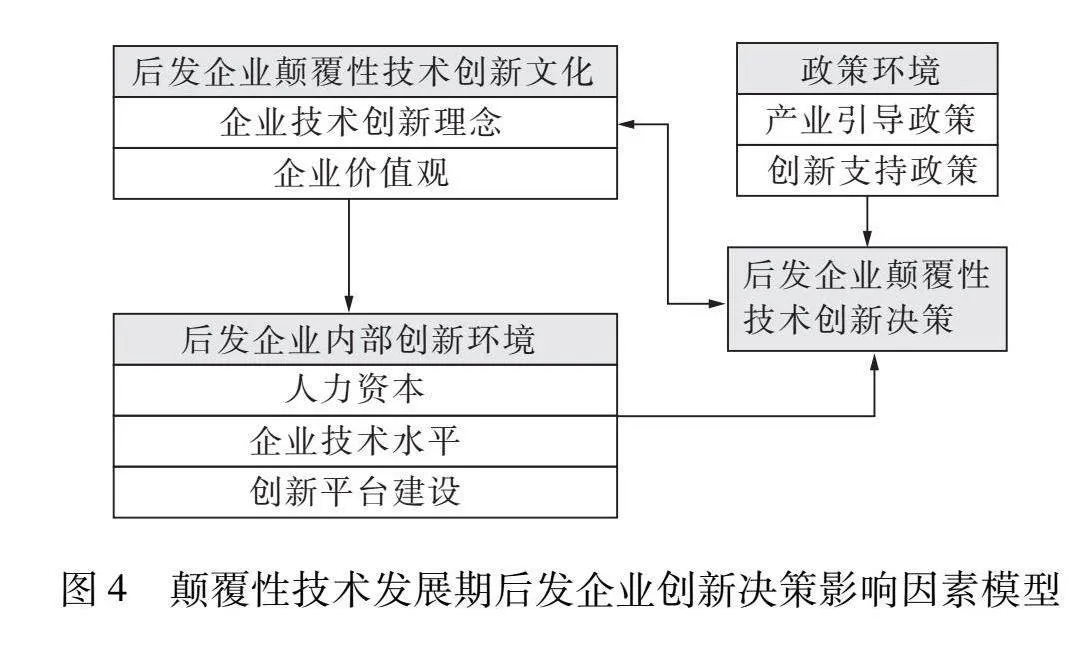

根据表4中主范畴与核心范畴间的典型关系结构,构建后发企业颠覆性技术创新决策的影响因素模型,如图3和图4所示。

3.4 理论饱和度检验

理论饱和度检验是指在原有和新收集的资料中不再产生新概念和范畴[22]。通过预留的一手、二手数据按照同样的编码方法进行分析,未产生新概念和新范畴,说明后发企业颠覆性技术创新决策影响因素已经挖掘完全[23],建构的理论和模型达到饱和。

4 后发企业颠覆性技术创新决策影响因素模型阐释

在最终形成的后发企业颠覆性技术创新决策的影响因素模型中不难看出,不同的影响因素在不同的时期发挥着作用。根据原始资料数据的扎根分析,将颠覆性技术形成过程划分为颠覆性技术探索期和颠覆性技术发展期。在颠覆性技术探索期,企业家颠覆性技术创新理念、政策环境、后发企业经营状况、颠覆性技术创新机会4个因素对颠覆性技术创新决策发挥着重要作用;企业家在综合考虑外部的政策环境、企业内部的经营状况以及颠覆性技术创新机会的情况下,实施后发企业颠覆性技术创新决策,对非主流市场和非主流技术进行试错。这一阶段的颠覆性技术创新决策更偏向于市场导向,会根据非主流市场的需求,制定颠覆性技术创新方向。在颠覆性技术发展期,后发企业颠覆性技术创新文化和后发企业内部创新环境成为后发企业进行颠覆性创新决策的强大驱动力。在这一阶段,后发企业颠覆性技术创新决策更偏向于技术导向,后发企业此时已经初步掌握了相应的核心技术,颠覆性技术创新文化推动后发企业专注核心技术的升级和优化,通过自主创新能力的提升,占领技术制高点、形成相应的技术壁垒,使技术积累持续领先于竞争者,支撑企业的下一步发展。

具体到案例企业祥云飞龙,其曾为降低冶炼成本在工厂内自建火力发电厂,但火力发电厂入不敷出最后破产关停;之后企业家杨龙在企业自身缺乏高品质矿石原料的背景下,抓住政府开放氧化矿开采权的机会,瞄准处理低品位氧化矿的萃取技术进行研发,从而获得5年的快速发展期。而在技术创新过程中形成的工艺技术适应原料理念和环保政策的影响下,祥云飞龙不断扩大湿法冶炼技术的处理范围,增加对钢厂烟灰、锌渣锌灰、电动车铅蓄电池等高杂质原料的处理能力,目前其湿法炼锌技术已经能处理包含任何杂质的含锌二次物料。

4.1 颠覆性技术探索期主要影响因素1)企业家颠覆性技术创新理念,包含企业家差异化竞争意识和企业家技术创新意愿2个子范畴。企业家差异化竞争意识是指企业家致力于通过提供与主流市场有所差异的产品或服务,从而在市场上取得独特竞争力。在企业家的技术创新意愿的影响下,企业家倾向于通过技术创新实施差异化竞争。案例企业祥云飞龙面临着市场上没有稳定的原料渠道、技术上没有先进冶炼技术和设备的双重劣势,同时期的其他冶炼厂因此纷纷停产或倒闭,而祥云飞龙的总经理杨龙却秉持着“错九十九次只要对一次就行”的技术创新理念,引领企业走向低品位矿石湿法冶炼的差异化创新道路,开启了祥云飞龙湿法冶炼颠覆性技术创新的序章。2)后发企业经营状况,包含后发企业初期困境和后发企业经营问题2个子范畴。在颠覆性技术探索期,面临着技术和市场上的客观弱势;在后发企业经营过程中也不得不面临着突发事件和生产难题,如新冠肺炎疫情的影响和生产原料的变化,这些困境和问题通过影响企业家从而促使后发企业进行技术创新来渡过难关。相比颠覆性技术发展期,在颠覆性技术探索期,后发企业经营状况的影响更为明显,具有差异化竞争意识和技术创新意愿的领导者在面对初创企业生死存亡的困境时,更倾向于选择颠覆性技术创新。3)颠覆性技术创新机会,包含市场环境和科技条件2个子范畴。新市场或低端市场中通常存在一些未被主流技术满足的需求。随着新科技革命的兴起,技术的快速更新迭代不仅促进了新旧技术的更替,还孕育了全新的技术轨道。这使得在位企业难以依靠主流技术在市场上一直维持垄断优势,为后发企业的创新突破提供了更多可能性。抓住颠覆性技术创新机会的关键在于能否识别新需求,并通过有别于现有科技条件的技术创新满足这些新需求。案例企业祥云飞龙在高品位锌精矿紧缺,成本逐渐升高,主流火法冶炼技术能耗高环境污染严重的背景下,选择研发低品位氧化矿的萃取技术,并由此取得了氧化矿开采权,为企业赢得了5年的快速发展期。4)政策环境,包含创新支持政策和产业引导政策2个子范畴。政策环境在后发企业颠覆性技术创新决策过程中起着复杂的作用。在颠覆性技术探索期,对后发企业针对性的税收优惠、财政补贴政策,是后发企业得以生存的土壤。案例企业祥云飞龙抓住国家在支持非公经济用人用地上的机会,率先迁址建厂,在国家开放小型矿山开采权后取得了兰坪氧化矿的采购权,为快速发展打下了基础。

总之,在颠覆性技术探索期,政策环境、后发企业经营状况和颠覆性技术创新机会都通过企业家颠覆性技术创新理念的作用,间接影响后发企业颠覆性技术创新决策,企业家在综合考虑外部的政策环境、内部的经营状况以及颠覆性技术创新机会的情况下,作出适合企业情境的后发企业颠覆性技术创新决策。

4.2 颠覆性技术发展期主要影响因素1)后发企业内部创新环境,包含人力资本、企业技术水平和创新平台建设3个子范畴。后发企业颠覆性技术创新的实施主体是人力资本,没有出色的人才,后发企业的技术创新将会事倍功半。企业技术水平不仅是其当前获取利润回报的直接反映,更是推动未来创新行为发生的基础支撑,不具备创新能力的创新决策只是空中楼阁而已。创新平台有集聚资源、开放共享的鲜明特征,为企业创新提供有力的支持和保障。在企业家颠覆性技术创新理念的支持下,后发企业重视人才,提升企业技术创新水平,在企业内部形成了支持颠覆性技术创新的环境,是后发企业能够做出颠覆性技术创新决策的前提条件。2)后发企业颠覆性技术创新文化,包含企业技术创新理念和企业价值观2个子范畴。在企业家的决策下,后发企业迈出颠覆性技术创新的第一步,随着企业不断进行创新,逐渐形成通过技术创新引领企业发展的技术创新理念,会使企业员工倾向于通过技术创新来解决企业遇到问题并更乐于接受技术创新可能带来的风险和不确定性。企业价值观决定了企业的当前运营行为准则和对未来发展的长远目标。积极、开放的企业价值观有助于促进员工之间的交流和合作,激发创新思维。企业技术创新理念和企业价值观为后发企业颠覆性技术创新决策创造了一个有利的软环境,搭建好了创新的土壤,将技术创新作为自觉、自发的习惯,形成颠覆性技术创新的良性循环。3)政策环境,也是后发企业颠覆性技术创新决策的直接影响因素。在此时期,政府对行业的引导和规范政策会直接影响企业技术创新的方向。案例企业祥云飞龙在国家禁止进口洋垃圾、提高污水排放标准等环保政策的引导下,提出了“城市矿山”的理念,走上回收二次物料、生产零排放的环保技术道路。这直接决定了企业后续颠覆性技术创新的战略与研发方向。

总之,在颠覆性技术发展期,在企业家颠覆性技术创新理念和创新过程中逐渐形成的颠覆性技术创新文化的影响下,后发企业不断加强对颠覆性技术创新的支持,具备了进行颠覆性技术创新的能力和意愿。与此同时,政策环境,如国家对行业的引导和规范政策也会直接影响企业技术创新的方向,与颠覆性创新能力和颠覆性创新文化协同作用,共同促进后发企业做出颠覆性技术创新决策。

5 研究结论与建议

5.1 研究结论

1)企业家颠覆性技术创新理念、政策环境、后发企业经营状况、颠覆性技术创新机会、后发企业内部创新环境和后发企业颠覆性技术创新文化等6个主范畴对后发企业颠覆性技术创新决策有着显著的影响。其中颠覆性技术创新理念、政策环境、后发企业经营状况、颠覆性技术创新机会为颠覆性技术探索期的主要影响因素,后发企业内部创新环境、后发企业颠覆性技术创新文化和政策环境则为颠覆性技术发展期的主要影响因素。

2)在颠覆性技术探索期,企业家的理念至关重要,在企业家差异化竞争意识和技术创新意愿的影响下,后发企业能紧随政策导向,抓住颠覆性技术创新机会,对非主流市场和非主流技术进行探索性的颠覆性技术创新;而在颠覆性技术发展期,在不断创新过程中逐渐成型的颠覆性技术创新文化驱动着企业持续进行颠覆性技术创新。这一结论与情境领导理论相印证,其理论认为当领导风格和被领导者的成熟度相匹配和适应时才能取得最大的成效[24]。在本研究中,颠覆性技术探索期,低成熟度的员工技术创新能力弱或没有明确的创新方向和意愿,这时富有技术创新意愿和差异化竞争意识的企业家直接制定颠覆性技术创新决策,能凝聚公司集体的力量攻关科研迅速发展;而随着不断进行创新,颠覆性技术文化逐渐形成,低成熟度的员工逐渐成长为既有能力又有创新意愿的高成熟度员工,在公司内部形成“颠覆性技术创新循环”,促使后发企业自觉通过不断实施颠覆性技术创新来解决企业发展难题。

3)无论是在颠覆性技术探索期还是颠覆性技术发展期,政策环境都对颠覆性技术创新决策发挥了不可忽视的作用。针对后发企业的选址和资金扶持政策,能够显著降低颠覆性技术探索期的成本,提高企业的存活率。而随着后发企业的发展,能否紧随国家宏观调控的政策导向,调整技术创新方向,则是后发企业的颠覆性技术创新能否成功商业化、产业化的关键。

5.2 启示与建议

1)企业层面。首先,后发企业应提升企业家的技术创新意愿和差异化竞争意识。企业家应以开放的态度及时了解非主流市场需求和主流技术创新进展,提高企业家在制定企业发展决策时对技术创新的偏好,以鼓励试错的精神激励员工进行技术创新,提高企业的技术创新能力,为企业的发展壮大提供更坚固的力量。其次,后发企业应努力营造内部创新环境。后发企业可以通过加大颠覆性技术创新的资金支持,为构建技术创新平台提供硬件保障;制定措施激励技术人员积极创新,如设置支持科研人员潜心科研、积蓄能量的科研制度,实行以技术创新质量为导向的薪酬体系,增加科技成果转化收入;开展产学研合作协同创新,让后发企业在创立初创期具备一定的颠覆性技术创新能力,在成长期联合各组织对高精尖颠覆性技术进行攻关。最后,后发企业应培育和巩固颠覆性技术创新文化。加强颠覆性创新文化建设,既要参考成功案例的经验,更要结合企业自身特点进行创造。需要注意的是,颠覆性创新决策是一个复杂而系统的过程,随着多方主体参与,需要考虑更深层次的关系以及更复杂的作用机制[25]。后发企业在实践中需要注重培养员工的创新意识和创新能力,要建立“鼓励试错、共享收益”的创新机制,给予员工更多技术创新的自主权,消除对创新失败的后顾之忧;加强跨部门、跨领域的合作与交流,同时积极采用先进的技术和方法工具,提升创新决策的质量和效率。2)政府和监管机构层面。一方面,应制定有利于颠覆性技术创新的政策,应突出以“以质量为核心”的创新政策导向[26],在制定创新补贴、税收优惠等激励政策时,提高技术创新质量的激励力度,完善有利于颠覆性技术创新的知识产权制度,为后发企业颠覆性技术创新的顺利实现构建良好的外部生态,激励企业将“攻难关、补短板”作为获取竞争优势的重要途径。另一方面,应营造促进后发企业稳步成长和转型的环境。打破行业垄断乱象,健全市场监督监管制度,营造公平公正的市场竞争环境。统筹产业协同发展,在推进“双碳”目标实现的过程中,避免形式主义,根据目标对象、发展阶段和产业环境等实际情况,协同各部门精准施策,稳步推进企业绿色转型。

参考文献:

[1] KUO T K,LIM SS,SONKO L K.Catch-up strategy of latecomer firms in Asia:A case study of innovation ambidexterity in PC industry[J].Technology Analysis amp; Strategic Management,2018,30(12):1483-1497.

[2]CHRISTENSEN C M.The innovator’s dilemma:When new technologies cause great firms to fail[M].Cambridge:Harvard Business School Press,1997.

[3]霍影.从具象反思到破坏实践:颠覆性创新理论演进脉络梳理[J].中国科技论坛,2021(11):12-20.

[4]张珂,王金凤,冯立杰.面向颠覆式创新的后发企业价值网络演进模型——以海尔集团为例[J].企业经济,2020(02):68-75.

[5]李平,臧树伟.基于破坏性创新的后发企业竞争优势构建路径分析[J].科学学研究,2015,33(02):295-303.

[6]王金凤,王永正,冯立杰,等.低端市场颠覆下后发企业商业模式创新路径研究[J].科技进步与对策,2019,36(16):108-116.

[7]CHRISTENSEN C M.The ongoing process of building a theory of disruption[J].Journal of Product Innovation Management,2006,23(01):39-55.

[8]臧树伟,李平.基于破坏性创新的后发企业市场进入时机选择[J].科学学研究,2016,34(01):122-131.

[9]李桢,欧光军,刘舒林.高技术企业颠覆性技术创新能力影响因素识别与提升探究——基于创新生态系统视角[J].技术与创新管理,2021,42(01):20-28.

[10]王康,陈悦,宋超,等.颠覆性技术:概念辨析与特征分析[J].科学学研究,2022,40(11):1937-1946.

[11]BOWER J L,CHRISTENSEN C M.Disruptive technologies:Catching the wave[J].Harvard Business Review,1995,73(01):43-53.

[12]GILBERT C.The disruption opportunity[J].MIT Sloan Management Review,2003,44(04):27-32.

[13]冯立杰,闵清华,王金凤,等.颠覆性创新视阈下后发企业商业模式创新路径研究——以拼多多为例[J].管理现代化,2021,41(06):52-56.

[14]张光宇,崔今天,欧春尧,等.海外情境下本土后发企业颠覆性创新演化路径研究——价值创新视角[J].科技进步与对策,2022,39(22):103-112.

[15]DARRELL K R,CHRISTENSEN C M,JOHNSON M W.Foundations for growth:How to identify and build disruptive new businesses[J].Mit Sloan Management Review,2002,43(03):22-31.

[16]陈思睿,杨桂菊,王彤.后发企业的颠覆性创新机理模型——基于小米公司的探索性案例研究[J].管理案例研究与评论,2019,12(04):365-382.

[17]樊志文,张剑渝,邓广宽.后发企业营销能力对颠覆性创新的影响机制[J].科技进步与对策,2019,36(22):74-81.

[18]李泽建,何旭洋.高管团队与组织环境如何驱动企业实现高水平颠覆性创新——来自25个互联网企业案例的组态分析[J].科技进步与对策,2024,41(15):74-83.

[19]GLASER B G,STRAUSS A L.The discovery of grounded theory[M].Berlin:Aldine De Gruyter,1967.

[20]贾旭东,衡量.扎根理论的“丛林”、过往与进路[J].科研管理,2020,41(05):151-163.

[21]STRAUSS A L,CORBIN J M.Basics of qualitative research[M].Philadelphia:Sage Publications,Inc,1998.

[22]李志刚,许晨鹤,乐国林.基于扎根理论方法的孵化型裂变创业探索性研究——以海尔集团孵化雷神公司为例[J].管理学报,2016,13(07):972-979.

[23]朱金凤,白思祺.国有企业ESG实践与共享价值创造——基于扎根理论的研究[J].技术与创新管理,2024,45(02):181-187.

[24][美]保罗·赫塞.情境领导者[M].麦肯特企业顾问有限公司,译.北京:中国财政经济出版社,2003.

[25]揭永琴,刘笑,宋燕飞.国际颠覆性创新研究现状及演进路径——基于VOSviewer的可视化分析[J].技术与创新管理,2022,43(05):524-534.

[26]陈强远,林思彤,张醒.中国技术创新激励政策:激励了数量还是质量[J].中国工业经济,2020(04):79-96.

(责任编辑:张江)