乡村振兴背景下民族地区教育标准化建设研究

摘 要:民族地区教育的发展对我国实现乡村振兴战略具有至关重要的作用。本文探讨了在乡村振兴战略背景下,民族地区教育标准化建设的发展路径与实施方案。分析了当前民族地区教育标准化建设存在的问题,提出通过增加财政拨款、科技创新优化、融合民族文化等方式推动教育标准化建设的实施,确保教育标准化建设的长效发展,为民族地区的乡村振兴提供强有力的支持。

关键词:乡村振兴,民族地区,教育标准化建设

DOI编码:10.3969/j.issn.1002-59442025.02.036

0 引 言

民族地区教育的发展对我国实现乡村振兴战略具有至关重要的作用,《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》[1]强调了教育标准化建设在保障民族地区教育公平和提升教学质量方面的重要性。当前,民族地区在教育资源分配、师资力量和基础设施方面仍存在较大的差距。为推动民族地区教育的可持续发展,实现与全国教育水平的接轨,需要分析民族地区教育标准化建设的问题,提出切实可行的解决方案,并以实际案例展示教育标准化对乡村振兴的积极作用。

1 民族地区教育标准化建设存在的问题

教育标准化建设是推动民族地区教育公平和质量提升的核心措施。在多语种和多文化背景下,关键活动如:双语教学的标准设定、教师培训及基础设施的完善是确保教育资源有效配置的基础。通过这些措施,教育逐步由非系统化向规范化转变,显著提升了教育质量和资源分配的均衡性。例如,统一的课程和教学方法已在某些地区形成基础性的标准化教育体系。然而,民族地区教育依然面临众多挑战,如,资金短缺和基础设施不足,特别是在偏远地区。此外,教师资源匮乏,尤其缺少具备现代教学能力和双语教学资格的教师,加剧了实施难度。教育内容与当地文化和实际需求的脱节,以及缺乏有效的监督和反馈机制,也阻碍了教育标准化建设的进程。为解决这些问题,需要从政策和实践两方面着手,包括增加财政投入、优化教师培训体系、更新教学设施,并加强教育实施效果的监控与评估。这些措施将确保教育标准化建设不仅是形式上的改革,更是实质上提升教育公平性和有效性的重要途径。

2 民族地区教育标准化建设的创新路径与策略

2.1 教育标准化体系的政策支持与实施路径

为推进民族地区教育标准化,国家层面需设立专项基金,专注于基础设施升级及教师培训。每年至少投入10亿元,用于改善教室、图书馆及实验室等设施,确保各学校基础配备符合国家最低标准,如教室全面装备多媒体设备,学生配备个人学习终端。地方政府应结合本区特色,制定适应民族语言和文化的教育规划,确立清晰的执行标准和政策支持。建立完善的监督和反馈机制至关重要。通过引入信息化技术,建立教育标准化监测系统,实时追踪实施效果,并进行必要的调整。定期检查保障学校在基础设施、课程设置、师资配备等方面达到标准要求,推动教育资源均衡发展,为民族地区教育的长期进步提供坚实基础。

2.2 利用科技创新优化教育标准化建设实施

在民族地区推进教育标准化建设过程中,科技创新扮演了关键角色。通过利用大数据和人工智能技术,可以构建智能教育平台,这些平台能够实时监测和分析教育执行情况,从而为教师提供精准反馈,帮助他们根据学生的学习效果调整教学策略。例如,在西藏自治区的一些学校中,智能分析系统已经被用于评估双语教学的成效,确保藏语和汉语教学各占一半的课时,有效平衡国家语言要求与民族文化的保留[2]。远程教育技术的应用也显著拓宽了优质教育资源的覆盖范围,使偏远地区的学生同样能享受到高质量的教育。在课程内容的设计上,地方教育部门积极融入当地民族文化元素,如,在内蒙古、广西等地推广的双语教学方案。学生不仅学习现代知识,还通过参与民俗文化展览和节庆活动,亲身体验和学习本民族的历史与艺术,从而更深刻地理解和欣赏自己的文化遗产。

2.3 融入民族文化元素,丰富教育内容

在民族地区的教育标准化建设过程中,融入当地民族文化的元素至关重要。例如,贵州的教育系统将苗族的传统刺绣艺术纳入课程,使学生从三年级开始学习基本的刺绣技巧,到六年级时能独立完成一件民族服饰。这种教学模式不仅传授传统技艺,也深化学生对自身文化遗产的认识和尊重。课程设计还包括各种校外活动,如民族音乐会和手工艺展示,这些活动让学生在亲身体验中学习和感受民族文化,增强文化自豪感。为了支撑这一教育模式,每年通过师范教育专项计划向少数民族地区输送500名具备双语教学能力的师范生,这不仅解决了教师短缺问题,也确保了教学质量和文化传承的有效性。这种结合现代教育需求与民族文化传统的教育模式,展现了教育标准化建设在增强民族地区学生文化认同中的独特作用。

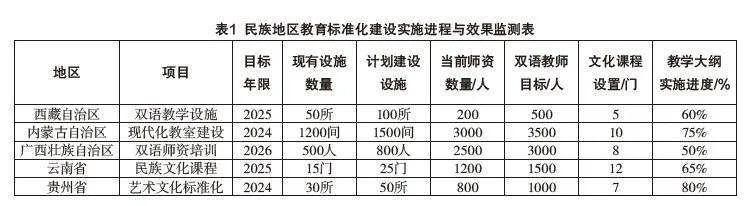

2.4 建立民族教育创新发展基地

在民族地区设立教育创新发展基地,致力于开发符合当地实际需要的教育技术和教学方法。这些基地可以作为教育实验室,探索如何将先进的教育理念和技术应用到具体的教学实践中,同时也是培训本地教师和教育管理者的中心,提升教师的专业能力和创新思维。民族地区教育标准化建设实施进程与效果监测如表1所示。

3 教育标准化建设对民族地区乡村振兴的作用与成果展示

3.1 教育标准化实施后的效益与成效展示

在广西东兰县的案例中,乡村小规模学校的标准化建设取得了明显成效。根据广西壮族自治区义务教育学校办学基本标准,东兰县6所乡村小规模学校的教育标准化建设得到了系统性推进。这些学校在校园校舍建设、教学装备配备、师资队伍建设以及教学与德育方面均有显著提升。例如,教室内现配备了完善的多媒体设施,教师数量从项目启动前的200人增加到500人,双语教师数量目标设置为500人,实现了教师队伍的质与量的提升[3]。

3.2 标准化推动教育长效发展的保障措施

东兰县的经验表明,通过建立持续的监督和反馈机制,可以有效保障教育标准化建设的长效发展。县内的教育标准化监测系统能够实时追踪实施效果,并进行必要的调整,定期检查保障学校在基础设施、课程设置、师资配备等方面达到标准要求。此外,东兰县在教师培养方面也取得了成果,通过与省内外高校合作,每年为当地输送200名具备双语教学资质的新教师,这不仅解决了教师短缺问题,还确保了教学质量和文化传承的有效性。通过具体的数据和案例引用,可以清晰地展示教育标准化建设在民族地区如何实现乡村振兴战略目标,以及这些措施如何在实际操作中取得了积极成果。这些成效不仅限于教育质量的提升,还包括对教师队伍和教育设施的持续改进。

4 结语

民族地区教育标准化建设的推进不仅是实现教育公平的关键,也是乡村振兴的重要推动力量。通过完善政策支持、加强双语教学及融合民族文化,能够有效解决当前民族地区教育标准化建设面临的问题。广西东兰县的案例展示了教育标准化建设带来的显著成效,证明了标准化路径的可行性。为保障教育标准化建设的长效发展,必须持续加强政策的执行和监督,确保教育资源的合理配置和使用。教育标准化建设的不断推进,将为民族地区提供可持续发展的动力,助力其经济和社会的全面振兴。

参考文献

[1]新华社.中共中央 国务院印发《乡村振兴战略规划(2018-2022)》[EB/OL].(2018-09-26)[2024-09-15].https://www.gov.cn/zhengce/2018-09/26/content_5325534.htm.

[2]伍孝翠.西部民族地区乡村振兴面临的现实困境及对策分析[J].智慧农业导刊,2024,4(16):146-151.

[3]韦芳利.乡村小规模学校标准化建设的问题研究——以广西东兰县为例[D].桂林:广西师范大学,2021.

作者简介

王春兰,本科,中小学一级教师,研究方向为中学英语。

(责任编辑:高鹏)