公司治理机制对会计信息可比性的影响研究

[摘 要]较高的会计信息可比性对于公司经营具有很重要的指导作用,而公司治理机制的调整幅度是否会对会计信息可比性产生负面影响值得深入探究。本研究以2018—2022年沪深A股符合标准的上市公司为研究样本,研究结果表明,公司治理机制的调整幅度与会计信息可比性之间存在负相关关系。进一步的机制检验表明,公司金融化行为在这一关系中起到了中介作用,即公司治理机制调整幅度较大的企业往往会增加公司金融化程度,进而对公司会计信息的可比性产生负面影响。

[关键词]会计信息;公司经营;公司治理机制;金融化行为;信息可比性

doi:10.3969/j.issn.1673-0194.2025.01.007

[中图分类号]F275 [文献标识码]A [文章编号]1673-0194(2025)01-0030-05

0" " "引 言

伴随经济快速发展,高质量的会计信息对公司、投资者、监管机构以及整个经济体系具有多方面的重要作用,在促进资本的有效配置、提高资本市场的效率、监控公司管理层等方面具有关键性的作用[1]。在资本市场中,具有可比性的会计信息对资本信息传递和资源的有效配置至关重要[2]。高可比性的会计信息不仅可以促进公司管理效率的提高,还可以增强利益相关方的决策能力和效率。而良好的公司治理机制状态可以确保会计信息的可比性的可信度,因此,研究在现行会计制度和标准的框架下如何提高公司会计信息可比性具有重要意义。

现阶段有关研究从环境的宏观层面、地区与行业的中观特征以及公司治理的微观维度分析了影响公司会计信息可比性的多个因素,但对于公司治理机制变动是如何影响会计信息的可比性的研究,学术界的研究仍显不足。

1" " "理论分析与研究假设

1.1" "公司治理机制与会计信息可比性

会计信息系统理论认为,会计信息的可比性是由信息加工规则决定的,信息加工规则包括会计准则和具体会计方法两方面[3]。随着经济全球化的发展,会计准则逐渐规范统一起来,目前,会计信息的可比性主要是由公司在实际运行中对准则的遵守程度以及选取什么样的会计政策和具体如何应用来决定。公司治理机制调整幅度很大的公司可能会为了减少信息披露成本或实现财务业绩的平滑等目的,采用选择性信息披露或盈余管理的会计策略,进而削弱会计信息的可比性,这些行为都会对会计信息的可比性产生负面影响,具体而言,主要从以下两个方面损害公司的会计信息可比性。

一方面,当公司进行幅度较大的公司治理机制调整时,将会增加对各项资本元素的投资,以在提高技术和服务水平、开发新产品等方面建立独特的核心竞争力,从而扩大市场份额[4]。为防止竞争对手公司通过公开披露的会计信息来分析本公司的治理机制,进而模仿甚至制定针对性的资本市场对策,对本公司的发展造成不利影响,大幅调整治理机制的公司可能会选择性地披露或推迟发布相关财务信息,而这样的战略行为会使公司的财务核算与行业标准不同,对会计信息的可比性造成负面效应[5]。

另一方面,进行大幅度调整治理机制的公司通常面临着较高的运行风险与业绩波动性。根据委托—代理理论,公司绩效决定公司管理层的收入。根据“棘轮效应”,业绩波动越大对公司管理层的薪酬越不利。在公司治理机制大幅变动的情况下,管理层可能会为了减少对自身薪酬的负面影响,采取盈余操纵等机会主义行为,减少因治理机制改变而造成的业绩波动,这样的行为也会造成公司会计信息可比性降低。基于以上分析,本文提出假设1:

其他环境条件不变时,公司治理机制的调整幅度越大,会计信息的可比性越低。

1.2" "公司治理机制调整幅度、公司金融化与会计信息可比性

一方面,相比较于实体经济的投资,金融投资通常会带来更高的收益率,并且还具有持有期短、流动性强和市场活跃等优势,因此许多非金融公司在资本逐利的本质驱动下会不断增加对金融资产的投资。但是,考虑到未来公司的经营风险,公司治理机制大幅调整的公司会倾向于采取公司金融化的策略[6]。当公司因为治理机制调整而遭遇经营困难时,金融化的“蓄水池”效应可以提供必要的流动性支持来减轻公司的融资压力,从而保障公司的正常生产经营。此时,公司管理层会倾向于向外界披露真实的会计信息来释放积极的信号,从而吸引更多的外界投资,而会计信息的可比性就在这个过程中得到了提升。另一方面,公司金融化会影响管理层披露会计信息的目的,也会对公司对于会计准则的执行力度产生影响,从而对公司会计信息可比性造成负面影响。委托—代理理论认为,当公司管理层因为只考虑到个人薪酬或者采取短视行为而忽略公司的长远发展时,他们可能通过进行大量金融投资来实现短期利益的最大化,这种机会主义行为将对会计信息可比性产生严重的负面影响。其次,资源配置理论认为,公司的资源是有限的。当公司将大量资本投入到金融领域时,则对于技术创新和固定资产等实体产业的投资就会减少,造成公司产业“空心化”,从而产生一定程度的财务风险。此时,为了掩盖公司主营业务表现不佳的事实,管理层可能会采用选择性披露或曲解会计准则的手段,隐藏不利于公司经营的信息,向外界隐瞒公司金融化的实际情况,这种行为会严重损害会计信息的可比性。基于以上分析,本文提出假设2:

公司金融化对于公司治理机制变化和会计信息可比性具有中介效应。

2" " "实证分析

2.1" "研究设计

2.1.1" "样本选择

本研究选取了2017至2022年上市沪深A股的公司数据作为研究样本,将具有以下特征的初步样本进行排除:属于金融保险行业;处于特殊处理(ST)状态的非正常经营类公司;已经退市的公司;关键财务数据有缺失的公司,同时,本研究选取的数据是公司上市后的数据,本文研究数据都来源于中国经济金融研究数据库。所有排除处理结束后,对所有连续性数据进行1%的缩尾处理。通过Excel完成数据的初步处理,后续分析应用Stata 15软件进行。

2.1.2" "变量定义

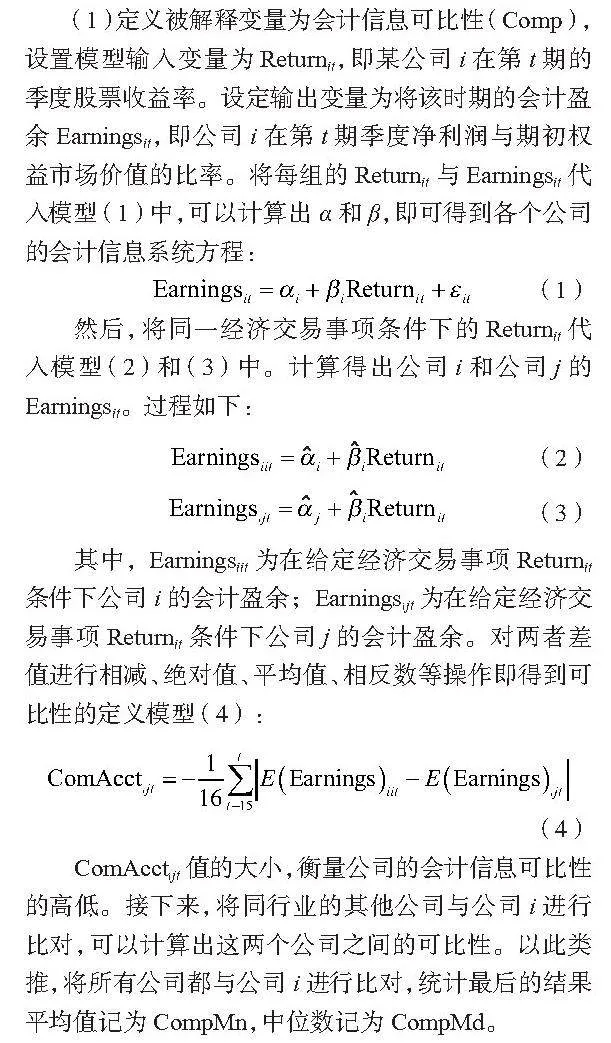

(1)定义被解释变量为会计信息可比性(Comp),

设置模型输入变量为Returnit,即某公司i在第t期的季度股票收益率。设定输出变量为将该时期的会计盈余Earningsit,即公司i在第t期季度净利润与期初权益市场价值的比率。将每组的Returnit与Earningsit代入模型(1)中,可以计算出α和β,即可得到各个公司的会计信息系统方程:

(1)

然后,将同一经济交易事项条件下的Returnit代入模型(2)和(3)中。计算得出公司i和公司j的Earningsit。过程如下:

(2)

(3)

其中,Earningsiit为在给定经济交易事项Returnit条件下公司i的会计盈余;Earningsijt为在给定经济交易事项Returnit条件下公司j的会计盈余。对两者差值进行相减、绝对值、平均值、相反数等操作即得到可比性的定义模型(4):

(4)

ComAcctijt值的大小,衡量公司的会计信息可比性的高低。接下来,将同行业的其他公司与公司i进行比对,可以计算出这两个公司之间的可比性。以此类推,将所有公司都与公司i进行比对,统计最后的结果平均值记为CompMn,中位数记为CompMd。

(2)解释变量为公司治理机制调整幅度(Cgm)。采取6个指标对公司治理机制调整幅度进行评价:

①通过管理费用占营业总收入的比例来分析管理费用的投入水平;

②使用无形资产净值占营业总收入的比例来量化研发投入;

③采用长短期借款加上应付债券,与净资产之比来评价有息财务杠杆的水平;

④利用固定资产净增加值与固定资产原始值的比率来衡量固定资产的更新程度;

⑤将资本密集度定义为固定资产价值与员工人数之间的比例;

⑥广告及宣传的投资用销售费用与营业收入的比率来表示。

获取评价指标的数据之后,通过以下操作进行调整幅度的计算:按年度指标和行业指标进行统计分类这些指标的平均值和标准差。按照公式(5)进行计算:

每个指标的标准化结果=

(5)

(3)中介变量为公司金融化程度(Fin),定义公司金融化程度以公式(6)来解释:

Fin=金融资产净值/资产总额" " " " "(6)

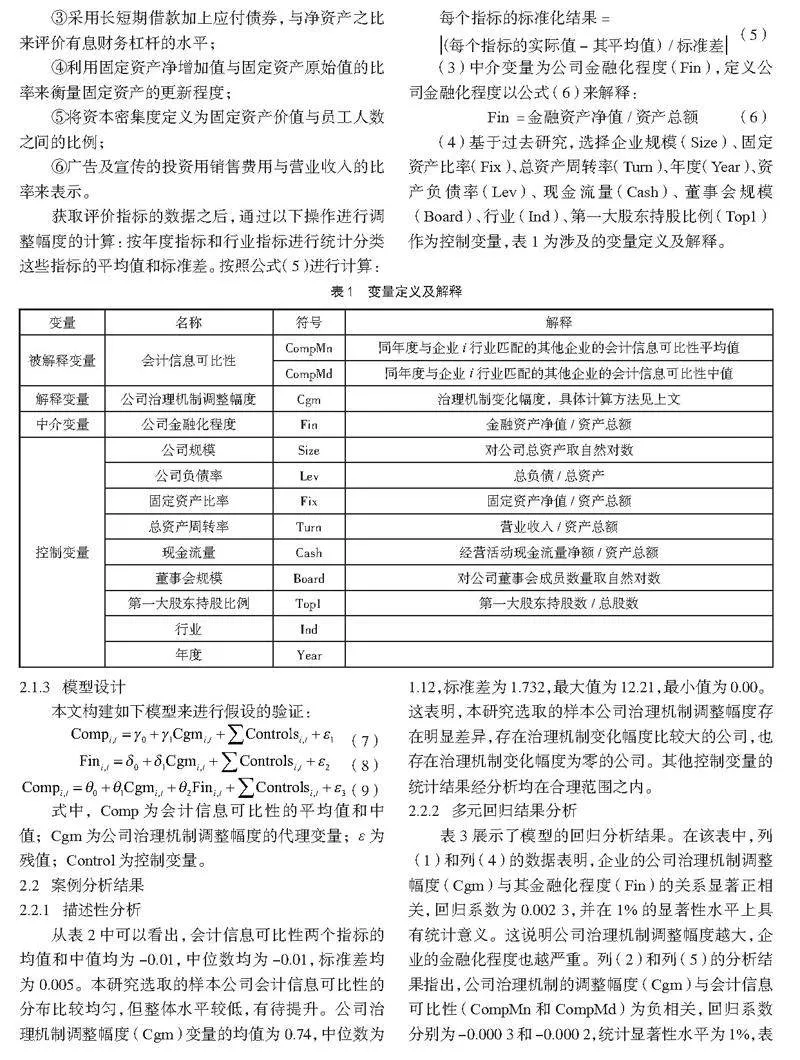

(4)基于过去研究,选择企业规模(Size)、固定资产比率(Fix)、总资产周转率(Turn)、年度(Year)、资产负债率(Lev)、现金流量(Cash)、董事会规模(Board)、行业(Ind)、第一大股东持股比例(Top1)作为控制变量,表1为涉及的变量定义及解释。

2.1.3" "模型设计

本文构建如下模型来进行假设的验证:

(7)

(8)

(9)

式中,Comp为会计信息可比性的平均值和中值;Cgm为公司治理机制调整幅度的代理变量;ε为残值;Control为控制变量。

2.2" "案例分析结果

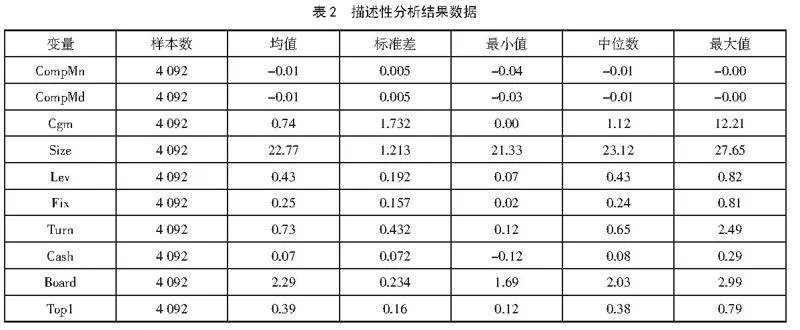

2.2.1" "描述性分析

从表2中可以看出,会计信息可比性两个指标的均值和中值均为-0.01,中位数均为-0.01,标准差均为0.005。本研究选取的样本公司会计信息可比性的分布比较均匀,但整体水平较低,有待提升。公司治理机制调整幅度(Cgm)变量的均值为0.74,中位数为1.12,标准差为1.732,最大值为12.21,最小值为0.00。这表明,本研究选取的样本公司治理机制调整幅度存在明显差异,存在治理机制变化幅度比较大的公司,也存在治理机制变化幅度为零的公司。其他控制变量的统计结果经分析均在合理范围之内。

2.2.2" "多元回归结果分析

表3展示了模型的回归分析结果。在该表中,列(1)和列(4)的数据表明,企业的公司治理机制调整幅度(Cgm)与其金融化程度(Fin)的关系显著正相关,回归系数为0.002 3,并在1%的显著性水平上具有统计意义。这说明公司治理机制调整幅度越大,企业的金融化程度也越严重。列(2)和列(5)的分析结果指出,公司治理机制的调整幅度(Cgm)与会计信息可比性(CompMn和CompMd)为负相关,回归系数分别为-0.000 3和-0.000 2,统计显著性水平为1%,表明公司治理机制调整幅度的增加会降低企业的会计信息可比性,从而验证了假设1。进一步分析中介效应,列(1)、列(2)、列(4)、列(5)中的数据均表明,公司治理机制调整幅度与金融化程度正相关,与会计信息可比性之间的关系为负相关,统计显著性水平为1%。列(3)和列(6)的结果进一步证明,金融化程度对会计信息可比性的负面影响显著,从而证实了金融化程度的中介效应,验证了假设2。由此可见,选取的上市公司样本的公司治理机制调整幅度越大,越可能通过增加金融化程度来为盈余操纵等行为创造条件,进而损害会计信息的可比性。这些发现不仅揭示了公司治理调整与会计信息可比性之间的联系,还为理解企业金融化行为的驱动因素及其经济后果提供了基于战略层面的微观证据。

3" " "总 结

本研究选取了2017至2022年上市沪深A股的公司数据作为研究样本,分析发现在其他条件不变的情况下,公司治理机制的调整幅度越大,会计信息的可比性越低;公司金融化对于公司治理机制变化和会计信息可比性具有中介效应。本文提出以下建议:

(1)对于因公司治理机制的调整而对会计信息可比性造成负面效果的现象,可通过外部监督力量有效地减轻。因此政府及相关的监管部门应积极推动制定相关政策规范,鼓励外界投资者等外部监督力量加入到公司治理之中。

(2)对于外界投资者而言,在进行投资评估时应该考虑到会计信息的披露质量是受公司治理机制调整幅度影响的。在进行投资决策时,股票分析师应广泛搜集多方面的有效信息以供参考,此外,应当特别注意那些监督不足且公司治理机制调整较大的企业。

(3)对于企业及其管理层而言,应该对采用非常规治理机制可能带来的双重效果有一个正确的认识。因此,管理层应该及时披露真实的会计信息,增加公司会计信息的可比性。

主要参考文献

[1]李新凤.基金“融资造血”,会计信息可比性与企业财务困境[J].财会通讯,2023(15):40-44.

[2]张小琴,冀耀华.会计信息与企业资源的有效配置[J].中国集体经济,2023(1):149-152.

[3]李晓艳,梁日新,李英.共同机构所有权影响企业前瞻性信息披露吗?——基于上市公司业绩预告准确度的视角[J].财经论丛,2023(12):70-81.

[4]李健,王丽娟,王芳.商业银行公司治理机制优化路径[J].银行家,2022(8):44-47.

[5]韩艳锦.企业战略差异度与高管薪酬:来自效率契约说的新证据[J].科研管理,2021,42(2):181-189

[6]刘旭原,王惠,张世兴.企业公司治理机制调整幅度影响会计信息可比性吗[J].财会月刊,2024,45(4):56-62.

[收稿日期]2024-06-19

[作者简介]赵玲琳(1980— ),女,浙江东阳人,硕士,会计师,注册会计师,主要研究方向:财务管理、预决算管理、审计。