古人会烤面包吗?

香气扑鼻、松软可口的面包是我们生活中十分常见的食物。值得注意的是,人们普遍认为面包是西式食品,不会将其与传统的中餐联系起来。那么,面包是不是舶来品,只出现在中国现代社会?中国古代的人们会烤面包吗?如果会,他们烤出的面包是什么样的?

叮!面包出现了

面包的主要原料是小麦、酵母和水。小麦起源于西亚的肥沃新月地带(西亚的古文化发源地)。考古遗址中最早出现的小麦遗存距今1万年左右。人类很早便开始对小麦进行“驯化”、批量种植和食用。最初被栽培的小麦有两个品种:一粒小麦和二粒小麦,其中二粒小麦在距今8000年左右向东传播至伊朗高原北部和里海东南部之间的河谷地区,与当地的粗山羊草杂交形成了新的品种——六倍体小麦,这就是当今广泛种植和食用的小麦种类,也被称为普通小麦或面包小麦。考古研究表明,距今4500~4000年之间,小麦通过草原通道和绿洲通道等途径传入中国,取代了粟和黍的地位,成为中国北方旱作农业的主体农作物,形成了当今“南稻北麦”的农业生产格局。

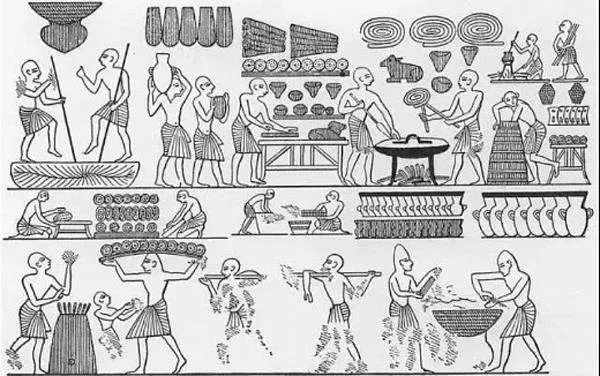

酵母和发酵技术在面包的诞生与发展过程中发挥着至关重要的作用。在没有发现并熟练运用酵母之前,人们将小麦碾碎后加水煮沸成粥食用。之后,人们学会了控制小麦和水的比例,并通过完善炊具,将小麦烤制成类似薄饼的无发酵食物,为面包的诞生奠定了基础。发酵面包最早出现于古埃及。据相关记载,生面团偶然接触到了空气中的野生酵母菌,产生了发酵过程,致使古埃及人学习并掌握了这一规律,将面团放置在湿热的地方一定时间使之自然发酵,再进行烘烤,制成面包。此时的人们仅仅掌握了面包的发酵技术,但尚不清楚面包发酵的原理,直到17世纪人们才认识了酵母菌。

在古埃及人掌握发酵技术之后,古希腊人和古罗马人继承了该技术,并不断尝试更稳定和有效的发酵方法,不断改进烤炉形制,增加炉内容量,平衡炉内温度,并尝试在面包中加入牛奶和蜂蜜改善口感与风味,烤面包的技术得到进一步发展。工业革命时期,面包搅拌机、面团切割机、整形机、自动式烤炉等机械设备的出现,极大提高了面包的质量和产出的效率。随后,流水线生产模式的诞生,使面包走向全世界人类的餐桌。19世纪末,西方的烤面包传入中国,丰富了中国的餐饮文化。20世纪后半叶,急冻的预制发酵面包进入市场,面包的发酵与烤制环节实现分离,烤面包的工序被进一步优化。

发酵+烘烤≠烤面包

从历史来看,烤面包的出现离不开人们对发酵技术的掌握和对烘烤技术的熟练运用。那么中国传统饮食中没有出现烤面包,是因为我们的祖先不会使用面食的发酵技术或烘烤技术吗?答案是否定的。根据考古、历史等学科的研究发现,我们的祖先较早就掌握了面食的发酵技术与烘烤技术。

与世界其他地区相似,我国古人很早就已经学会将小麦磨成粉再进行烹饪,此时制作和食用的面食俗称“死面”。中原地区关于面食发酵的最早记载出现于东汉时期,此时的古人已经掌握了面食的酸浆发酵法。魏晋南北朝时期,中国的面食发酵技术已经成熟,古人能够熟练运用“酒酵法”“酸浆法”“酵面法”等多种发酵方式。此时,“死面”转变为俗称的“发面”,更易于烹饪、消化,因此被大范围推广。

接着再来了解一下中国古代的烘烤技术。首先,烘烤并不是古人掌握并使用的唯一烹饪技术,针对面食,中国古代就有煮、蒸、烤、煎、炸等多种烹饪技术。古人将制作的面食统称为“饼”。其中,烘烤制成的“饼”被称为“烧饼”或“熬饼”。烧饼又可以根据来源地的不同被分为“汉饼”和“胡饼”。明代张岱认为“汉饼”是由汉高祖刘邦发明的。其中,不添加任何佐料的发酵烤饼被称为“白饼”,加入牛羊骨髓和蜜的被称为“髓饼”,加入乳酪的则被称为“乳饼”。“胡饼”又称“胡麻饼”,西汉时期由西域引入,因饼上撒有芝麻而得名。与之类似的是今天新疆等西北地区仍十分流行的“馕”。两汉魏晋时期,古人食用胡饼之风盛行。到唐代,胡饼已成为十分常见的食物,白居易有诗云:“胡麻饼样学京都,面脆油香新出炉。寄与饥馋杨大使,尝看得似辅兴无。”由此可见,此时的胡饼得到了上至皇帝贵族、下至普通百姓的喜爱,且远至长安市集、近至家中私厨均能够烹饪。在这一时期文化交流融合的背景下,胡饼借鉴了中原地区汉饼的制作,加入了馅料和油脂。之后的宋元明清时期,胡饼的制作技艺一直流传演进。

基于此,回归最初的问题:为什么中国古代的人们熟练掌握了发酵技术和烘烤技术却没有形成西方饮食文化中常见的“烤面包”?答案需要从饮食结构、烹饪习惯等方面来分析。

中国自古以来幅员辽阔、气候多样,地理环境与大河文明的文化多样性形成了以“南稻北麦”为主体、多种农作物混种的农业结构,催生了与之对应的“多主食”饮食结构。面食并非唯一的选择,而面食中烘烤而成的饼传播范围与影响力不足,自然也难以成为复合型饮食文化中的代表符号。

烹饪习惯体现着生活习惯。中国古代大一统集权统治下,人们不需要时常因种族冲突与征战而更换居所。因此,对大部分地区而言,古人对食物的需求并非便携性而是精细化,体现在烹饪手段的复杂化与烹饪工具的多样化。烘烤并非烹饪食物的最优方式,也就并未催生“烤面包”的烹饪习惯。全球化背景下,面包作为一种烹饪效率大幅提高且口味不错的食物,是以丰富餐饮选择的方式出现在中国当代饮食文化中的。

中国古代特色“烤面包”

虽然中国古代饮食中没有出现与西方相同的烤面包,但是古人运用先进的面食发酵技术与烘烤技术创造了烧饼等具有东方色彩的“烤面包”,在我国干旱地区的考古遗址中常能发现它们的身影。

1972年,阿斯塔那唐墓出土了一个直径19.5厘米的薄饼,呈圆形,土黄色,出土时碎成12块,据推测应是当时风靡长安城的胡饼的实物。

1973年,阿斯塔那191号墓出土了一个圆形、中间下凹、表面撒有芝麻的小薄饼,类似于现在新疆常见的芝麻馕,恰好印证了白居易诗中的描述。

此外,阿斯塔那唐墓还发现了各种各样的花式面点,种类丰富,保存完好,体现了唐代吐鲁番地区农耕文化的高度发展和面食加工水平。

因此,早已学会种植小麦、发酵面食和烘烤技术的中国古人,虽然并未像西方一样创造出“烤面包”的饮食文化,但创造了独具东方特色,种类、口味更多样,制作工序更复杂的中国传统面食。正是因为有这些食物的存在,可以让我们在东西方饮食文化的发展对比中,发现人类文明的发展趋向与文化中存在的相似之处。