绿色技术创新促进新质生产力形成的机制研究

摘 要:绿色技术创新对形成新质生产力具有强大的引领和推动作用。本研究选取2013—2022年中国30个省份的面板数据,从全要素生产率的角度构建回归模型探究绿色技术创新对新质生产力形成的影响机制。研究发现:①绿色技术创新对新质生产力的形成具有显著的正向促进作用;②全要素生产率在绿色技术创新与新质生产力之间起正向促进的中介作用;③绿色技术创新对新质生产力形成的促进作用在不同地区间存在一定的差异性,呈现出“中部gt;东部gt;西部”的格局。基于此,提出以下管理启示:加快绿色发展转型,赋能新质生产力高质量发展;提升全要素生产率,加快形成新质生产力;聚焦地区发展实际,因地制宜发展新质生产力。

关键词:绿色技术创新;新质生产力;全要素生产率;中介作用

中图分类号: F270 文献标识码: A 文章编号: 2096-7055(2025)01-0021-10

2023年9月,习近平总书记在主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会时首次提出新质生产力;2024年1月,习近平总书记再次强调,绿色发展是高质量发展的底色,新质生产力本身就是绿色生产力;2024年两会期间,习近平总书记进一步指出,发展新质生产力不是忽视、放弃传统产业,而是用新技术改造提升传统产业,积极促进产业高端化、智能化、绿色化。新质生产力作为一种先进的生产力质态,本身就是绿色生产力[1]。因此,必须以绿色技术创新为引领,推动经济发展方式转变、经济结构优化和增长动能转换,加快形成新质生产力,为实现高质量发展和中国式现代化提供重要支撑。新质生产力是创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态。简而言之,新质生产力的本质是先进生产力,最明显的特征是创新,关键在质优。为此,必须大力推进科技创新,提升科技创新能力,加快形成新质生产力。绿色技术创新更加注重降低能源消耗、减少污染、改善生态环境,兼顾经济效益和环境效益,不仅是我国实现碳达峰、碳中和目标的重要抓手,也是实施绿色发展战略的核心驱动力,更是打造新质生产力的强力“推动剂”。

自习近平总书记提出新质生产力后,国内学术界对新质生产力进行了大量探索性研究,并取得了丰富成果,但是相关研究大多聚焦在概念和理论层面,鲜有实证层面的研究。对新质生产力的理论研究主要集中在内涵、特征、形成逻辑及实现路径等方面。就其内涵而言,多数学者主要从新质生产力的“新”与“质”两方面进行内涵界定,认为“新”就是新要素、新技术、新产业,主要体现为新的生产要素和新的要素结合方式,“质”就是高质量、多质性、双质效,主要体现为高质量的产业基础和发展动能,而“力”表现为数字、协作、绿色、蓝色和开放五大生产力[2-3];就其特征而言,新质生产力区别于一般生产力最鲜明的特征就是将科技创新作为核心要素,摆脱了传统生产力的发展方式,具有突出的创新性、高效的提质性、明显的动态性、显著的融合性和超前的引领性等特征[4-5];就其形成逻辑而言,部分学者基于马克思主义生产力理论和经济学视角,认为新质生产力的形成是对马克思主义生产力理论的继承和发展,开辟了马克思主义政治经济学中国化时代化的新境界[6-8];就其实现路径而言,学者们分别从新发展理念、数字经济及绿色发展等视角开展研究。新发展理念是推动新质生产力形成的思想引领[9],数字经济能够从宏观、中观、微观三个层面促进新质生产力的形成[10],绿色生产方式、绿色生活方式及绿色治理均是加快新质生产力形成的绿色动力[1]。

综上所述,新质生产力的研究已经取得了相当丰富的成果,然而涉及绿色技术创新与新质生产力之间关系的相关研究还有所欠缺,绿色技术创新与新质生产力之间存在怎样的关系?是否会促进其发展?其中的影响机制又是怎样的?这些问题还有待进一步研究。本研究通过构建绿色技术创新影响新质生产力的理论模型,探究绿色技术创新促进新质生产力发展的影响机制,以期为发展新质生产力提供新的理论支持。

一、理论分析与研究假设

(一)绿色技术创新与新质生产力

首先,创新在新质生产力的形成过程中起主导作用,绿色技术创新更加兼顾环保效益,能够促进可持续发展,加快绿色生产力形成,推动新质生产力水平的高效提升。学界对于绿色技术创新的界定主要有两种方式。一是从特征出发,认为绿色技术创新是指降低环境污染、减少原材料和能源消耗等一系列技术及工艺,具体包括节能减排技术、清洁能源技术以及降低环境污染的控制和治理技术[11]。二是从产品生命周期角度出发,将其界定为绿色技术从思想形成到产品市场化的过程,是降低产品生命周期成本的创新[12]。学者们普遍认为绿色技术创新是推动新质生产力发展的关键要素,是生产力从“传统”迈向“新质”的核心驱动力,在发展新质生产力的过程中能够催生出新产业、新模式、新动能[13]。在劳动者层面,绿色技术创新能够提升劳动者的素质和能力,形成与新质生产力相匹配的更高素质的劳动力[14];在劳动对象层面,绿色技术创新为新质生产力提供了更加清洁、高效、多样的劳动对象和劳动资料[15];在劳动工具层面,科技创新能够提供更高效的劳动工具,极大拓展延伸了劳动者的工作能力,并创造出新的工作方式,提高劳动生产率,推动新质生产力的发展[16]。因此,培育和发展新质生产力,一个重要方面在于不断强化绿色技术创新的力度、广度和深度。

其次,绿色技术创新推动经济高质量发展,加快新质生产力的形成。在微观层面,政府补贴、环境规制、ESG评级、媒体与公众监督等外部因素均会倒逼企业进行绿色技术创新[17-20],进而提高企业的竞争力,增强企业危机应对能力,实现企业价值创造,促进民营企业高质量发展[21],提升企业新质生产力水平。在中观层面,绿色技术创新通过促进生产力发展、节约能源消耗等方式促进工业高质量发展[22]。随着新兴绿色产业的新型技术、高质量人才等不断向传统产业创新式融合,绿色技术创新会提高传统产业的生产效率和质量,进一步延伸产业价值链,促进产业高质量发展[23],提高生产效率,推动传统生产力转型升级为新质生产力。在宏观层面,根据内生增长理论,科学技术进步是经济发展的决定因素。绿色技术创新成果可以直接应用于生产实践,提升产品质量,提高产出效率,其既能提高自贸试验区的环境效益,又能促进经济高质量发展[24-25]。此外,绿色技术创新还能通过节能减排、产业结构以及市场需求等对经济高质量发展产生正向的促进影响[26],加快新质生产力的形成。

最后,绿色技术创新促进生产方式、生活方式绿色转型,推动绿色治理,拉动新质生产力发展。“新质生产力本身就是绿色生产力”,这一论断的提出深刻阐述了新质生产力与绿色生产力之间的内在关联,为加快发展方式绿色转型、以新质生产力赋能高质量发展提供了科学指引。新质生产力是符合新发展理念的先进生产力,融合了创新的本色和绿色的底色[27]。推动形成新质生产力要把绿色发展放在至关重要的位置上,坚持生态优先发展,构建绿色生产力体系,加强绿色技术创新引领,壮大绿色技术创新主体,培育一批绿色技术领军企业[28]。基于此,提出研究假设。

H1:绿色技术创新对新质生产力的形成有正向促进作用。

(二)全要素生产率的中介效应

首先,绿色技术创新是实现可持续发展、推动生态建设的强大动力,通过技术进步推动高新技术产业发展,带动传统高能耗、高污染产业优化升级,向高全要素生产率逐渐收敛,这是提升全要素生产率的关键因素。在微观层面,一方面,企业为追求利润最大化会积极开展绿色创新活动,促使环境成本下降,提高生产效率,进而提升全要素生产率;另一方面,随着社会大众环保意识的不断提高,消费者在看重产品质量和价格的同时也更加关注产品的绿色环保属性,这会倒逼企业进行绿色技术创新,从而提升全要素生产率[29-30]。在中观层面,绿色技术创新可以通过减少污染物排放、降低能源消耗等方式促进产业绿色全要素生产率的提高[31]。在宏观层面,绿色技术创新能够提供低碳城市建设需要的节能减排技术与清洁能源技术,为经济发展提供新的绿色增长动力,促进全要素生产率的提升[32-33]。

其次,新质生产力是由技术革命性突破、生产要素创新配置、产业深度转型升级而催生的当代先进生产力,它以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的质变为基础内涵,以全要素生产率的提升为核心标志。全要素生产率主要从微观、中观和宏观三个层面促进新质生产力的形成。在微观层面,提高全要素生产率契合新质生产力的“高科技”特征。全要素生产率的提升能够提高生产要素的配置效率,激发企业创新潜能,多方位提升企业的经营能力,促进中小企业的高质量发展[34],加快新质生产力的形成。在中观层面,提高全要素生产率契合新质生产力的“高效能”特征。全要素生产率的增加意味着劳动成本的降低、劳动者素质的提高、劳动力配置效率的提升、产业结构的升级[35],这四个维度协同发力,促进新质生产力的形成。在宏观层面,提高全要素生产率契合新质生产力的“高质量”特征。冯文华基于双循环视角,对数字物流全要素生产率和地区经济间的耦合关系进行研究,发现全要素生产率的提升会带动地区经济高质量发展,促进新质生产力的形成[36]。

最后,全要素生产率在绿色技术创新对新质生产力影响的中介作用主要体现在三个方面。一是绿色技术创新通过降低环境成本、提高生产效率等方式来提高全要素生产率,促进了新质生产力的形成。二是绿色技术创新通过提高全要素生产率,推动了产业结构加速升级,加快了传统产业转型,助推了新质生产力的形成。三是绿色技术创新通过加快低碳城市建设,提高了全要素生产率,增添了经济发展的绿色驱动力,促进了新质生产力的形成。由此,提出研究假设。

H2a:绿色技术创新对全要素生产率具有正向影响;

H2b:全要素生产率对新质生产力的形成具有正向影响;

H2:全要素生产率在绿色技术创新对新质生产力形成起中介作用。

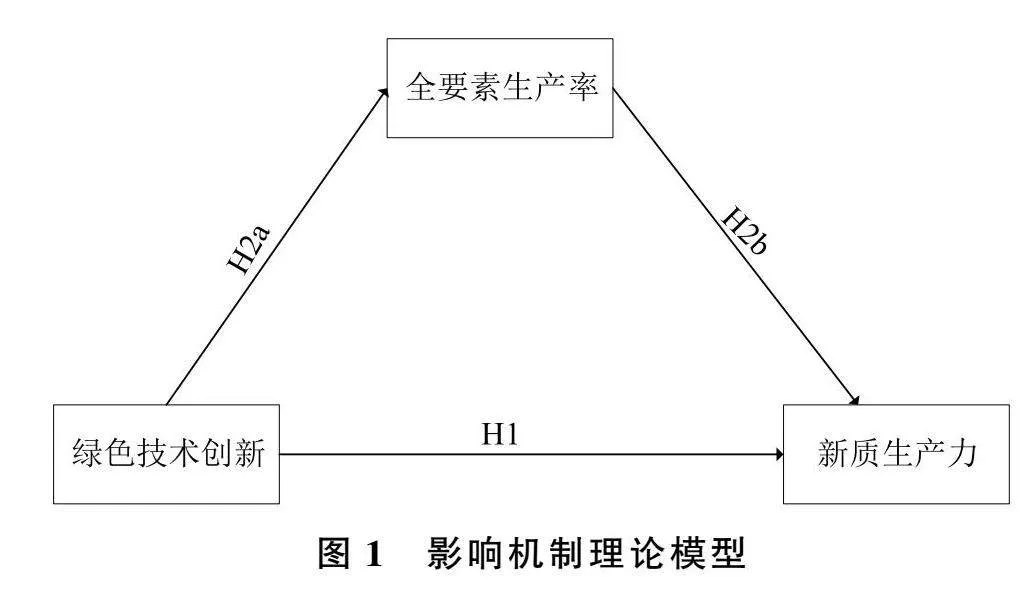

综上所述,绿色技术创新既能够直接影响新质生产力的形成,也能通过提高全要素生产率的方式间接影响新质生产力的形成。因此,构建影响机制理论框架模型,如图1所示。

二、研究设计

(一)模型构建

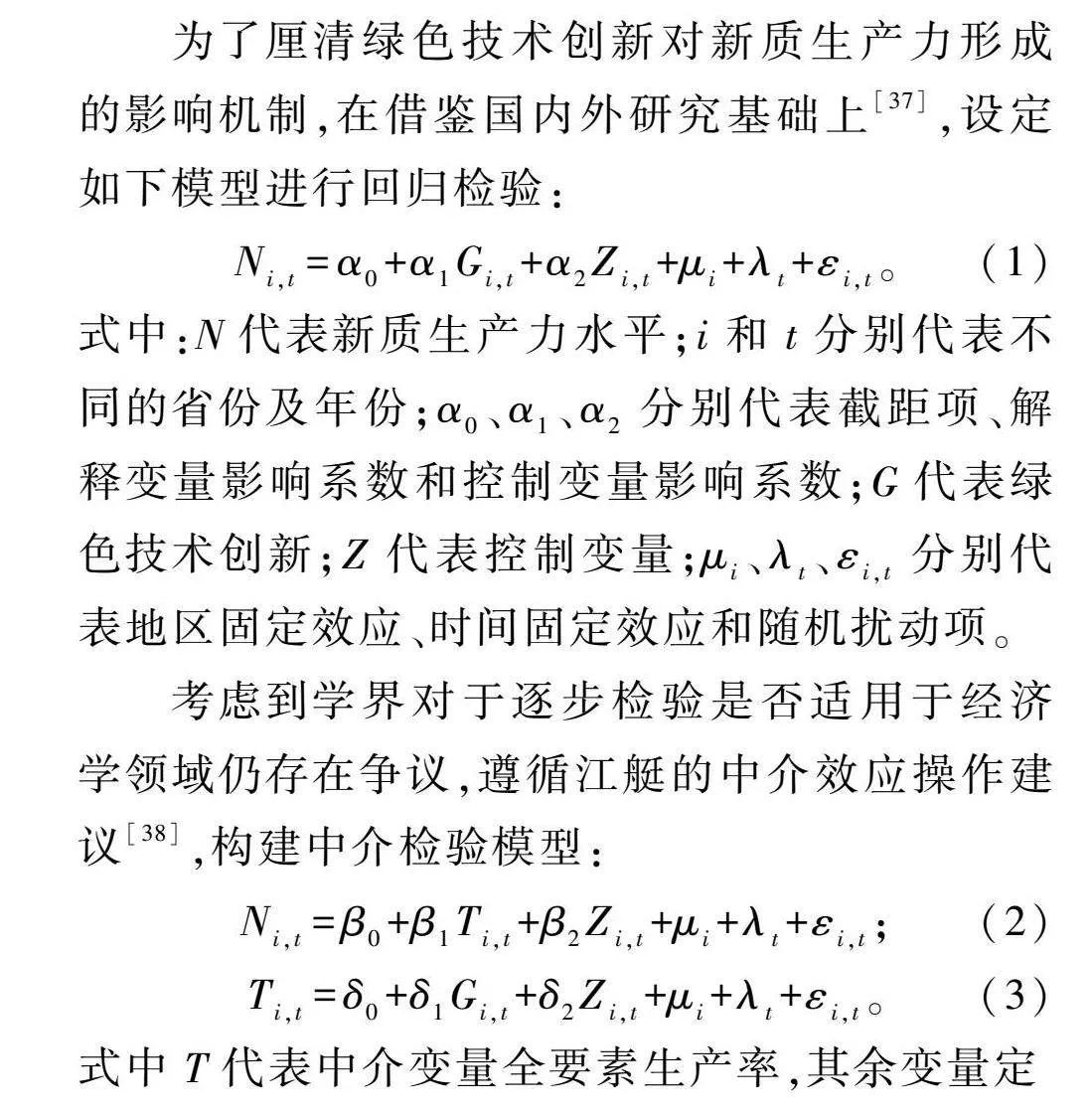

为了厘清绿色技术创新对新质生产力形成的影响机制,在借鉴国内外研究基础上[37],设定如下模型进行回归检验:

Ni,t=α0+α1Gi,t+α2Zi,t+μi+λt+εi,t。(1)

式中:N代表新质生产力水平;i和t分别代表不同的省份及年份;α0、α1、α2分别代表截距项、解释变量影响系数和控制变量影响系数;G代表绿色技术创新;Z代表控制变量;μi、λt、εi,t分别代表地区固定效应、时间固定效应和随机扰动项。

考虑到学界对于逐步检验是否适用于经济学领域仍存在争议,遵循江艇的中介效应操作建议[38],构建中介检验模型:

Ni,t=β0+β1Ti,t+β2Zi,t+μi+λt+εi,t;(2)

Ti,t=δ0+δ1Gi,t+δ2Zi,t+μi+λt+εi,t。(3)

式中T代表中介变量全要素生产率,其余变量定

义均与式(1)相同。此外,式(2)用于检验绿色技术创新和全要素生产率之间的影响关系,式(3)用于检验全要素生产率与新质生产力发展之间的影响关系,当两式中的系数均显著为正时,说明全要素生产率在绿色技术创新与新质生产力之间起中介作用。

(二)变量选取

1.被解释变量

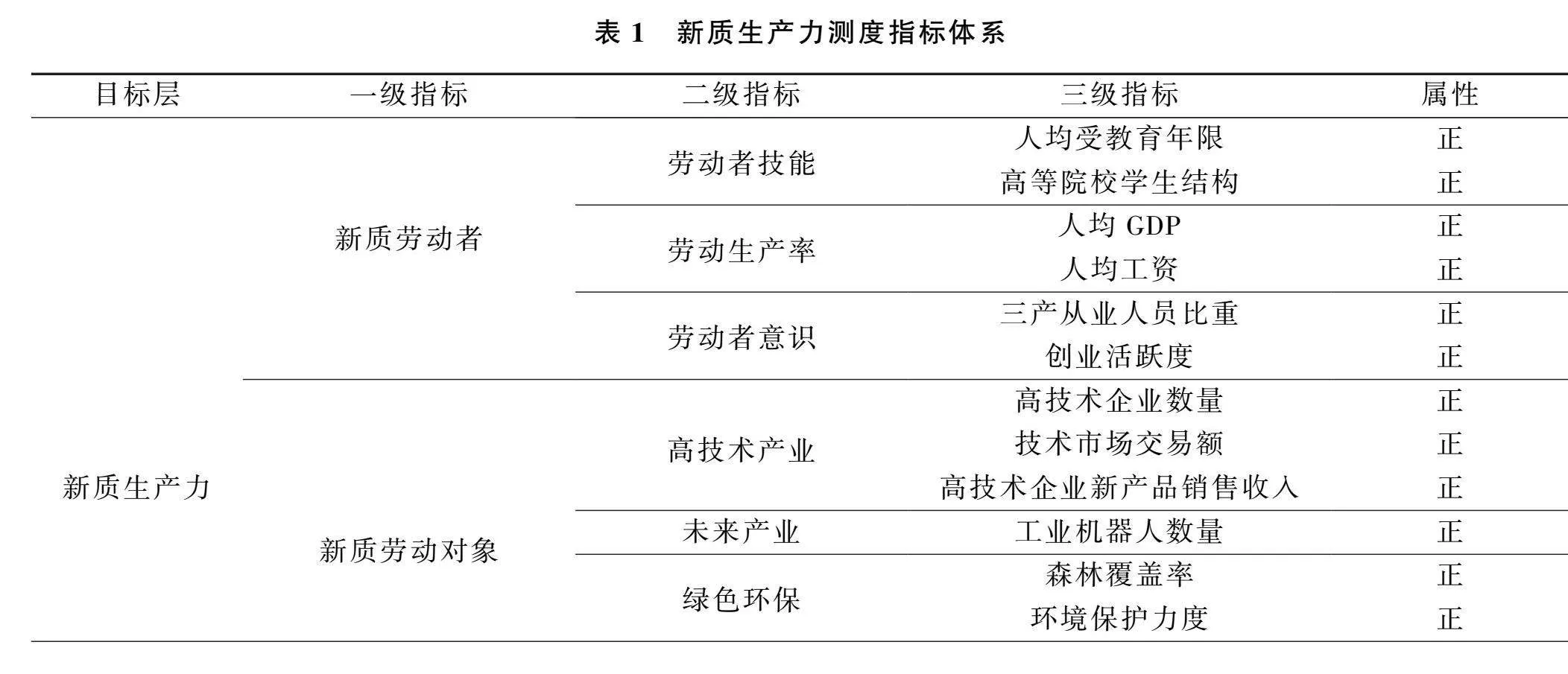

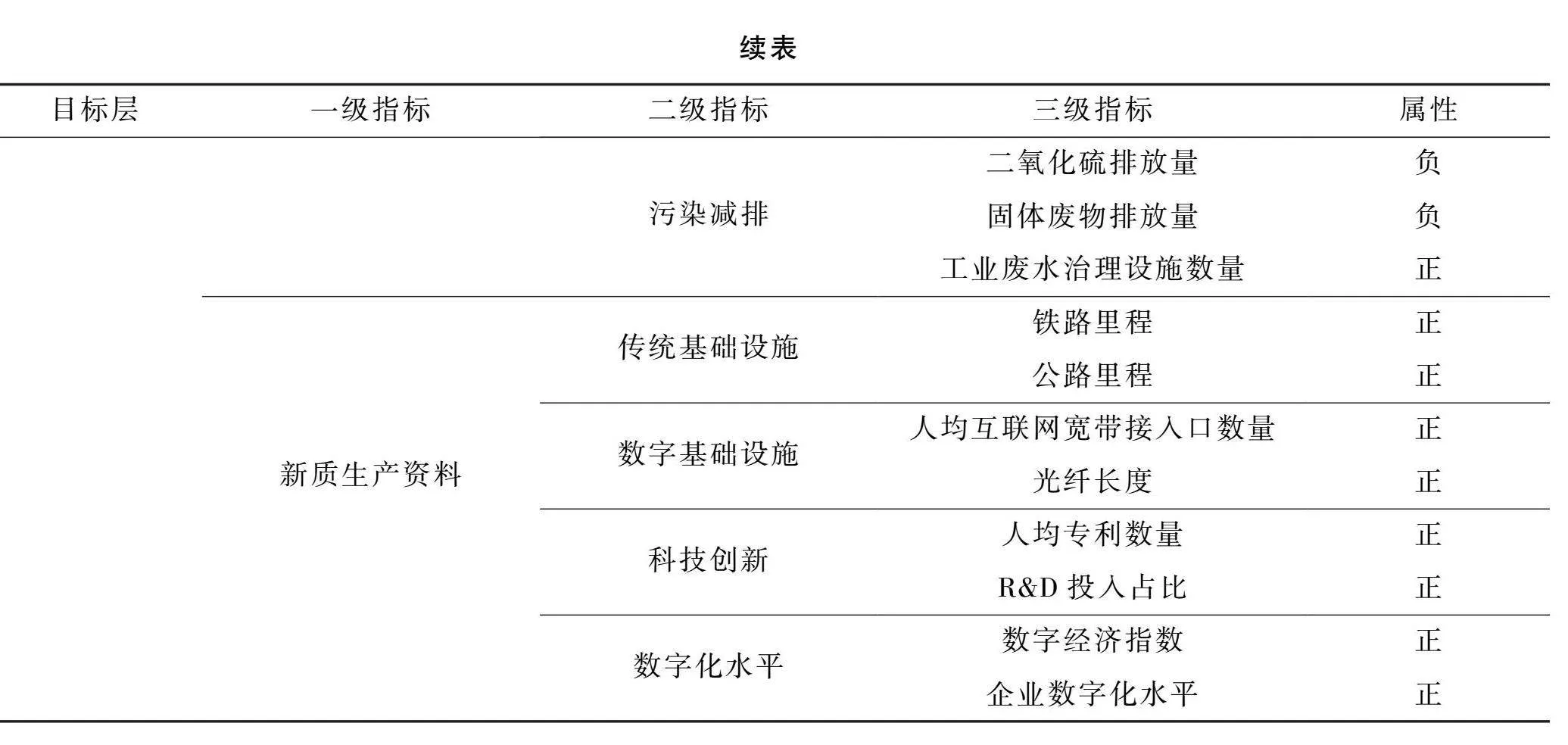

本研究的被解释变量为新质生产力( N )。目前国内学者对于新质生产力测度指标的构建分别从不同的细分维度展开。李松霞等从人力资源、创新平台、研发能力、创新环境和创新成果五个方面构建指标体系[39],其重点在于突出创新在新质生产力发展过程中的重要地位;卢江等则从科技生产力、绿色生产力和数字生产力三个方面进行衡量[40],其重点在于强调新型生产力在促进新质生产力发展过程中的重要作用;王珏和朱富显等均是从生产力的构成三要素,劳动者、劳动对象和生产资料三个方面构建指标体系[41-42]。鉴于此,参照王珏等设定的维度划分,对三级指标进行一定的创新,构建出新质生产力的测度指标,并采用熵权法进行测度。在新质劳动者维度,主要从劳动者技能、劳动者意识及劳动生产率三个方面进行衡量,共计6个三级指标;在新质劳动对象维度,主要从高技术产业、未来产业、绿色环保及污染减排四个方面进行衡量,共计9个三级指标;在新质生产资料维度,主要从传统基础设施、数字基础设施、科技创新及数字化水平四个方面进行衡量,共计8个三级指标。新质生产力测度的具体指标体系如表1所示。

2.核心解释变量

本研究的核心解释变量为绿色技术创新( G )。目前,国内外的相关研究大多采用绿色专利申请数量来衡量绿色技术创新[43],故选用各省份每年绿色专利申请数量+1的自然对数来衡量绿色技术创新水平,具体数据来自国家知识产权局。

3.中介变量

本研究选取的中介变量为全要素生产率( T )。针对全要素生产率的测算方法主要有传统OLS法、序列DEA-Malmquist生产率指数法以及随机前沿分析法等,本研究参照杜运周等的做法[44],采用包含非期望产出的DEA(数据包络分析)方法对各省份的全要素生产率进行测算。

4.控制变量

为排除其他因素对研究结论的干扰,参考罗爽等的做法并结合现有研究[37],选取以下控制变量:外商直接投资( F1),采用实际使用外国投资规模的对数表示;市场发展水平(M),使用樊纲

编撰的《中国市场化指数》表示;金融科技水平(F2),参考盛天翔等的做法对各省份的金融科技水平进行测度[45];交通运输水平(J),使用货运总量的自然对数表示;科技产出水平(S) ,使用各省份的科技论文产出数量+1的自然对数表示。

(三)数据来源

基于数据可得性和样本可比性,研究剔除港澳台地区和西藏自治区,选取我国其余30个省份为研究对象。党的十八大以来,党中央高度重视生态文明建设,重点强调绿色发展,绿水青山就是金山银山的理念成为全党全社会的共识和行动,绿色越来越成为高质量发展的底色和广大人民群众的共识。因此,设定时间跨度为2013—2022年。样本数据主要来源于历年《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国工业统计年鉴》《中国科技统计年鉴》及各省份统计年鉴,绿色专利申请数量来源于国家知识产权局,并对缺失值采用插值法进行补充。主要变量的描述性统计如表2所示。

从表2可知,新质生产力水平的平均值仅为0.158,表明我国新质生产力目前还处于起步阶段,仍有较大的进步空间。同时,新质生产力水平的最大值和最小值之间的差距较大,说明存在较为明显的地区差异。此外,依据初始数据可知,绿色技术创新水平较高的地区其新质生产力水平也相对较高,表明二者之间可能存在相关关系,有待进一步实证检验。

三、实证分析

(一)基准回归

为了更加明确地验证绿色技术创新与新质生产力之间存在的影响关系,采用基准回归的方式进行检验,回归结果如表3所示。

从表3可以看出,列(1)的回归系数为0.063且在1%的水平上显著,说明绿色技术创新水平对新质生产力的形成具有促进作用。在列(2)、(3)中依次加入控制变量及固定效应之后,绿色技术创新对新质生产力水平的影响系数虽然有所下降,但始终保持在1%的显著性水平上,说明绿色技术创新对新质生产力形成的促进作用依旧显著,从而验证了假设H1,即绿色技术创新对新质生产力的形成具有显著的正向促进作用。

(二)稳健性检验

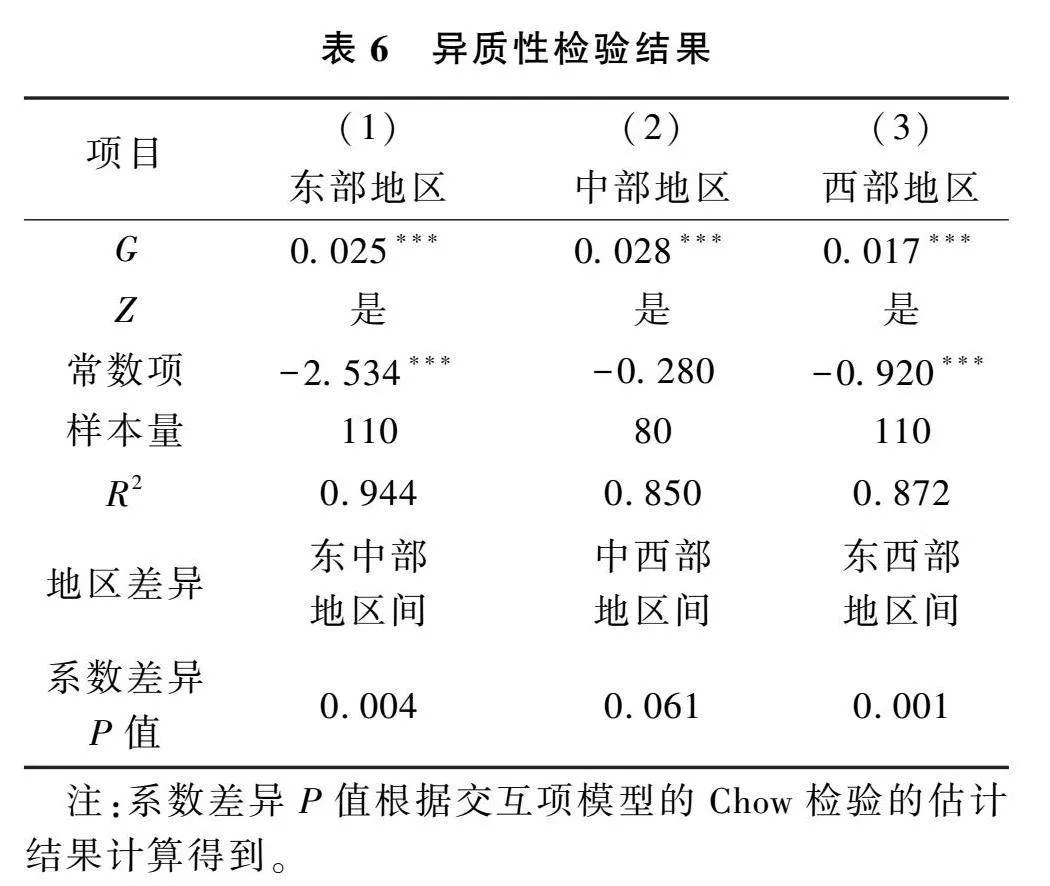

本研究采用多种稳健性检验方式,以保证研究结论具有较高的可靠性,检验结果见表4。第一,考虑到直辖市的特殊性可能会对基准回归结果有一定的干扰,故去除直辖市样本后再次进行回归,其结果如表4列(1)所示。第二,样本缩尾处理。为了避免极端值对研究结果的干扰,对所有数据进行双端缩尾处理后进行基准回归,其结果如表4列(2)所示。第三,替换变量法。由于绿色技术专利自申请到授权需要经历较长的时间,难以客观及时地反映城市的绿色技术创新水平,因此参考程丹亚等的做法[46],选择绿色技术发明专利授权数( G ’)作为替换变量进行稳健性检验,其回归结果如表4列(3)所示。

由表4列(1)可以看出,在剔除直辖市的样本数据之后回归系数依然保持在1%的水平上显著,说明基准回归结果具有较好的稳健性。从列(2)可以看出,在对所有变量进行缩尾处理后,回归得出的结果同样在1%的水平上显著,再次说明基准回归结果具有良好的稳健性。从列(3)可以看出,替换变量之后的回归系数在1%的水平上显著,同样说明基准回归结果具有较好的稳健性。

(三)中介效应检验

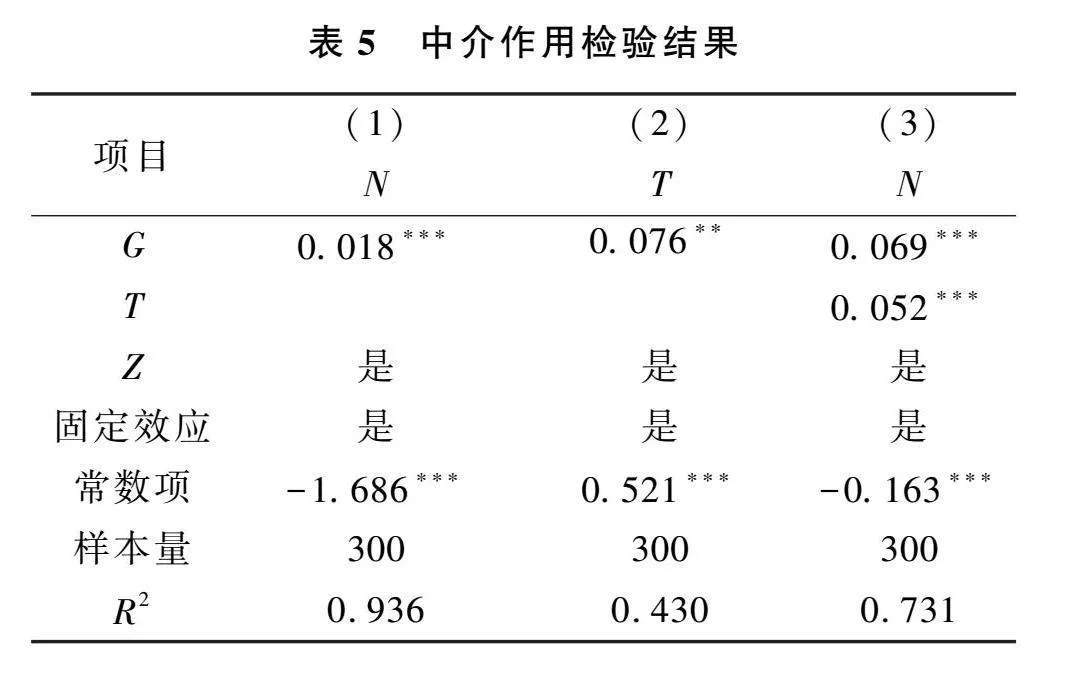

基于回归结果,全要素生产率在绿色技术创新和新质生产力之间起中介作用,为验证该假设,基于模型(2)、(3)采用逐步检验法进行回归分析,结果如表5所示。

表5列(1)、(2)、(3)是按照逐步检验法得出的回归结果。列(1)用于检验绿色技术创新与新质生产力之间的关系。列(2)用于检验绿色技术创新与全要素生产率之间的关系,可以看出其影响系数在5%的水平上显著,表明绿色技术创新对全要素生产率的提升具有显著的促进作用,进而验证了假设H2a。列(3)用于检验全要素生产率是否起到中介作用,其结果均在1%的水平上显著,说明全要素生产率在绿色技术创新与新质生产力之间起到正向的中介作用,即绿色技术创新能力的提升会带动全要素生产率的增长,进而促进新质生产力的发展,从而验证了假设H2和H2b。

(四)异质性分析

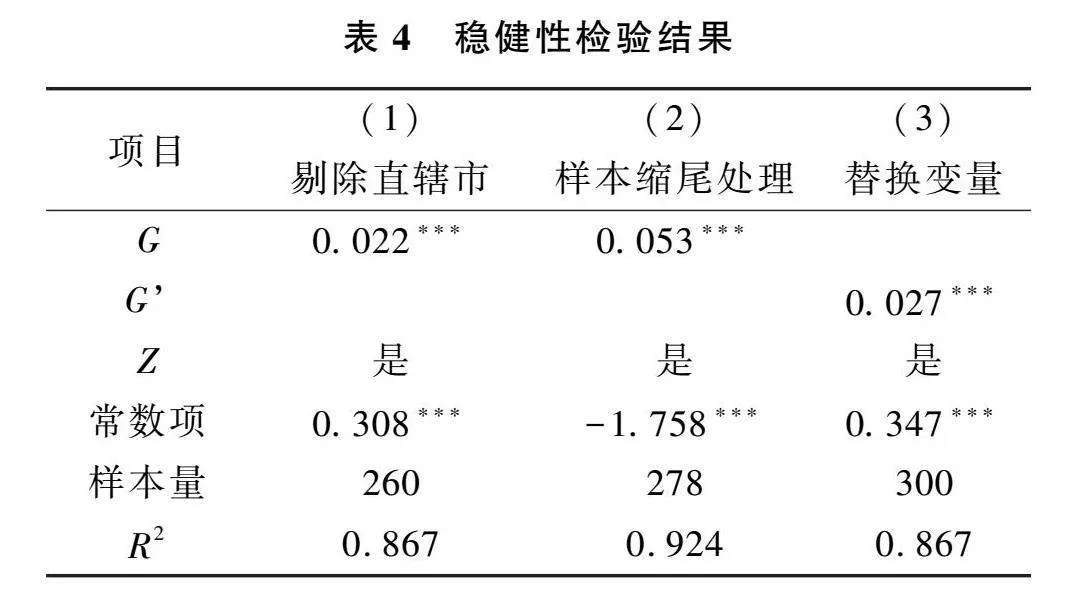

习近平总书记强调,“要牢牢把握高质量发展这个首要任务,因地制宜发展新质生产力”。由此可以看出,不同地区想要发展好新质生产力,就要立足于自身实际发展现状,因地制宜制定符合自身新质生产力发展的路径和策略。参照以往的研究将我国分为东部、中部、西部三大地区[47],并依照所属地区进行异质性分析。为检验按照地区分组回归是否具有合理性,进一步参考吕冰洋等的做法[48],采用Chow检验来验证分组系数差异的显著性,检验结果如表6所示。

从表6中可以看出,无论是东部、中部还是西部地区绿色技术创新对于新质生产力的形成都存在显著的正向促进作用。根据Chow检验结果可知,依据不同地区进行分组回归得出的结果之间具有显著性差异,由此可知绿色技术创新对新质生产力形成的促进作用存在地区差异性。简而言之,中部地区绿色技术创新的促进作用最大,东部地区次之,而西部地区最小。究其原因,我国地区绿色化水平呈现从东部沿海向西部内陆逐渐递减的趋势,且与经济格局有一定的相似性[49]。因此,对于中东部地区而言,较高的绿色化水平和绿色技术创新能力推动绿色经济高质量发展,不断丰富新质生产力发展所需的物质条件,加快新质生产力的形成。而西部地区的绿色化水平较低,不能很好地发挥绿色技术创新的促进作用。

四、主要结论与管理启示

(一)主要结论

新质生产力是新时代推动我国高质量发展的内在要求,其明显特征在于高端化、数字化、绿色化,而绿色技术创新正是促进其绿色化的重要驱动力。本研究基于2013—2022年中国30个省份的面板数据,实证检验了绿色技术创新对新质生产力形成的影响效应,以及全要素生产率的中介作用机制,得出以下结论:

第一,绿色技术创新对新质生产力的形成具有显著的正向促进作用。根据基准回归结果可知,绿色技术创新能力的提升能够促进地区新质生产力的形成,为地区更好更快地打造新质生产力提供了重要抓手。绿色技术创新能力的提升,能够促进生产力、生产方式的绿色化转型,为新质生产力的形成提供坚实基础。

第二,全要素生产率在绿色技术创新与新质生产力之间起正向促进的中介作用。由中介机制检验结果可知,绿色技术创新能够通过提高全要素生产率的方式间接促进新质生产力水平的提升。一方面,绿色技术创新通过降低环境成本、提高生产效率等方式提高全要素生产率;另一方面,全要素生产率的提升能够进一步促进经济高质量发展、产业转型升级等,从而加快形成新质生产力。

第三,绿色技术创新对于新质生产力形成的促进作用存在明显的地区差异。根据异质性检验结果可知,对于不同的地区而言,绿色技术创新对新质生产力形成的促进作用存在一定的差异性。具体而言,绿色技术创新对于中部地区新质生产力形成的促进作用最为明显,对东部地区的促进作用次之,对西部地区的促进作用不太明显。

(二)管理启示

基于上述主要结论,本研究得出以下管理启示:

加快绿色发展转型,赋能新质生产力高质量发展。绿色发展是高质量发展的底色,新质生产力本身就是绿色生产力。第一,坚持生态优先,走绿色发展道路。推动新质生产力发展就是要牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,摒弃过去“用绿水青山换金山银山”的错误理念和做法,在发展中真正做到“尊重自然、顺应自然、保护自然”。第二,加快绿色技术创新,完善绿色低碳循环经济体系。加快绿色技术创新和先进绿色技术推广,做强绿色制造业,加强绿色服务业,壮大绿色能源产业,发展绿色低碳产业和供应链,构建绿色低碳循环经济体系。第三,灵活使用绿色金融,优化经济政策工具箱。高效率的绿色金融市场和多样化的绿色金融产品对新质生产力的发展有重要的牵引作用。依托丰富而精准的绿色金融服务供给,整个生产过程和消费过程将加快实施绿色化,从而增加新质生产力发展的生态成色。

提升全要素生产率,加快形成新质生产力。新时代,要以提升全要素生产率为主线加快发展新质生产力。第一,打造新型劳动者队伍。优化鼓励创新、宽容失败的创新创业环境,面向新质生产力重点领域,探索复合型创新人才培养模式,加快从“人口数量红利”转向“人口质量红利”。第二,用好新型生产工具。加强基础性、前瞻性技术研究,加快补齐基础零部件、基础材料、先进工艺等短板,着力推进传统产业数字化、绿色化转型,加大前沿技术研发和应用推广,加速布局未来产业。第三,塑造新型生产关系。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好地发挥政府作用,加快构建有利于新质生产力发展的体制机制。

聚焦地区发展实际,因地制宜发展新质生产力。新质生产力的发展方式和提升路径绝不是一成不变的,要根据各个地区的现实基础制定合理的发展路线。第一,对于中部地区,进一步保障现有产业的稳定运行及稳步转型升级,充分利用传统产业的基础和市场,引入新技术、新模式和新业态,推动传统产业的改造升级。第二,对于东部地区,依靠丰厚的教育、科研、创新等资源,完善科技创新生态系统建设,提高科研转化力,坚持核心技术自主研发创新,打好技术攻坚战,加快发展战略性新兴产业和未来产业。第三,对于西部地区,提倡绿色发展和生态文明建设,充分利用当地资源,大力发展绿色能源产业,推广清洁生产和循环经济模式,减少对环境的污染和压力,推动经济的可持续发展。

参考文献:

[1] 杜黎明. 汇聚新质生产力发展的绿色动力[J]. 人民论坛,2024(6):23-25.

[2] 蒋永穆,乔张媛.新质生产力:逻辑、内涵及路径[J].社会科学研究,2024(1):10-18,211.

[3] 张辉,唐琦.新质生产力形成的条件、方向及着力点[J].学习与探索,2024(1):82-91.

[4] 杜传忠,疏爽,李泽浩.新质生产力促进经济高质量发展的机制分析与实现路径[J].经济纵横, 2023(12):20-28.

[5] 胡莹.新质生产力的内涵、特点及路径探析[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2024,45(5):36-45,2.

[6] 魏崇辉.新质生产力的基本意涵、历史演进与实践路径[J].理论与改革, 2023(6): 25-38.

[7] 任保平,豆渊博.新质生产力:文献综述与研究展望[J].经济与管理评论,2024,40(3):5-16.

[8] 柳学信,曹成梓,孔晓旭.大国竞争背景下新质生产力形成的理论逻辑与实现路径[J].重庆大学学报(社会科学版), 2024, 30 (1): 145-155.

[9] 姚宇,刘振华.新发展理念助力新质生产力加快形成:理论逻辑与实现路径[J].西安财经大学学报, 2024, 37 (2): 3-14.

[10] 翟绪权,夏鑫雨.数字经济加快形成新质生产力的机制构成与实践路径[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版), 2024 (1): 44-55,168-169.

[11] 徐俊武,陈钊雄.绿色技术创新对碳排放的影响效应:非线性中介效应与调节效应分析[J].科技进步与对策, 2024, 41 (8): 22-32.

[12] 董炳艳,靳乐山.中国绿色技术创新研究进展初探[J].科技管理研究,2005,25(2):62-64.

[13] 张新宁.科技创新是发展新质生产力的核心要素论析[J].思想理论教育,2024(4):20-26.

[14] 石建勋,徐玲.加快形成新质生产力的重大战略意义及实现路径研究[J].财经问题研究,2024(1):3-12.

[15] 杜传忠,李钰葳.强化科技创新能力加快形成新质生产力的机理研究[J].湖南科技大学学报(社会科学版),2024,27 (1):100-109.

[16] 江小涓,靳景.数字技术提升经济效率:服务分工、产业协同和数实孪生[J].管理世界, 2022, 38 (12): 9-26.

[17] XU A, ZHU Y, WANG W. Micro green technology innovation effects of green finance pilot policy:from the perspectives of action points and green value[J]. Journal of Business Research, 2023, 159: 113724.

[18] 赵永平,吴旭.环境规制、绿色技术创新与经济高质量发展[J].哈尔滨商业大学学报(社会科学版),2024(1):3-17.

[19] PENG J Y, XIE R, MA C B, et al. Market-based environmental regulation and total factor productivity: evidence from Chinese enterprises[J]. Economic Modelling, 2021, 95: 394-407.

[20] HE Z, CAO C, FENG C. Media attention, environmental information disclosure and corporate green technology innovations in china’s heavily polluting industries[J]. Emerging Markets Finance amp; Trade, 2022, 58(14): 3939-3952.

[21] 王彩萍,姜彦君,任金洋,等.国资参股与民营企业高质量发展:基于绿色创新视角的研究[J].证券市场导报,2023(8): 3-15,62.

[22] 朱于珂,高红贵,肖甜.工业企业绿色技术创新、产业结构优化与经济高质量发展[J].统计与决策, 2021, 37(19): 111-115.

[23] 杨丹,周萍萍,周祎庆.绿色创新、环境规制影响产业高质量发展机制研究:基于调节效应和门槛效应的分析[J].经济问题探索,2020(11):121-131.

[24] 王三兴,欧阳鹏.自贸试验区如何促进绿色发展:基于环境污染视角的实证研究[J].华北水利水电大学学报(社会科学版),2024,40(4):27-37.

[25] 何智励,汪发元,汪宗顺,等.绿色技术创新、金融门槛与经济高质量发展:基于长江经济带的实证[J].统计与决策,2021,37(19):116-120.

[26] 陈喆,郑江淮.绿色技术创新能够促进地区经济高质量发展吗?:兼论环境政策的选择效应[J].当代经济科学,2022,44 (4):43-58.

[27] 李敦瑞.新质生产力的生态意蕴和推进路向[J].山东师范大学学报(社会科学版),2024,69(2):92-103.

[28] 任保平.生产力现代化转型形成新质生产力的逻辑[J].经济研究,2024,59(3):12-19.

[29] 武力超,陈韦亨,林澜,等.创新及绿色技术创新对企业全要素生产率的影响研究[J].数理统计与管理,2021,40(2):319-333.

[30] 姬新龙,董木兰.绿色技术创新、股权结构与重污染企业全要素生产率[J].统计与决策,2023,39(21):164-168.

[31] 胡日东,汤锦锋,宋红艳.环境规制、绿色技术创新与制造业绿色全要素生产率[J].工业技术经济,2023,42(7):113-122.

[32] 刘琦.贸易开放、技术创新与绿色全要素生产率[J].技术经济与管理研究,2022(12):35-41.

[33] 佘硕,王巧,张阿城.技术创新、产业结构与城市绿色全要素生产率:基于国家低碳城市试点的影响渠道检验[J].经济与管理研究,2020,41(8):44-61.

[34] 伍中信,黄滢滢,伍会之.专精特新政策会促进中小企业高质量发展吗?:来自全要素生产率的证据[J].中南大学学报(社会科学版),2023,29(3):129-140.

[35] 蔡湘杰,贺正楚.新质生产力何以影响全要素生产率:科技创新效应的机理与检验[J].当代经济管理,2024,46(10):1-14.

[36] 冯文华.双循环视角下数字物流全要素生产率与区域经济耦合关系研究[J].商业经济研究,2024(9):184-187.

[37] 罗爽,肖韵.数字经济核心产业集聚赋能新质生产力发展:理论机制与实证检验[J].新疆社会科学,2024(2):29-40,148.

[38] 江艇.因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J].中国工业经济,2022(5):100-120.

[39] 李松霞,吴福象.我国新质生产力发展潜力及驱动因素[J].技术经济与管理研究,2024(3):7-12.

[40] 卢江,郭子昂,王煜萍.新质生产力发展水平、区域差异与提升路径[J].重庆大学学报(社会科学版),2024,30(3):1-17.

[41] 王珏,王荣基.新质生产力:指标构建与时空演进[J].西安财经大学学报,2024,37 (1):31-47.

[42] 朱富显,李瑞雪,徐晓莉,等.中国新质生产力指标构建与时空演进[J].工业技术经济,2024,43(3):44-53.

[43] 张秀峰,金莹莹,唐海燕.财税激励政策对光伏企业绿色技术创新的影响[J].华北水利水电大学学报(社会科学版),2023,39(4):21-33,40.

[44] 杜运周,刘秋辰,陈凯薇,等.营商环境生态、全要素生产率与城市高质量发展的多元模式:基于复杂系统观的组态分析[J].管理世界,2022,38(9):127-145.

[45] 盛天翔,范从来.金融科技、最优银行业市场结构与小微企业信贷供给[J].金融研究,2020(6):114-132.

[46] 程丹亚,曾刚.长三角区域绿色技术创新对工业二氧化碳排放影响的空间效应研究[J].长江流域资源与环境,2023,32(6):1152-1164.

[47] 刘忠宇,热孜燕·瓦卡斯.中国农业高质量发展的地区差异及分布动态演进[J].数量经济技术经济研究,2021,38(6):28-44.

[48] 吕冰洋,陈怡心,詹静楠.政府预算管理、征税行为与企业经营效率[J].经济研究,2022,57(8):58-77.

[49] 刘凯,任建兰,穆学英,等.中国地级以上城市绿色化评价及其驱动机制研究[J].统计与信息论坛,2018,33(1):36-42.

A Study on the Mechanism of Green Technology Innovation in

Promoting the Formation of New Quality Productive Forces

GUI Huangbao1, ZHANG Zhihao1, LI Wenjing1, HU Zhen2

(1.School of Management and Economics, North China University of Water Resources and Electric Power, Zhengzhou

450046, China; 2.School of Humanities and Law, Northeastern University, Shenyang 110167, China)

Abstract: "Green technology innovation plays an important role in leading and promoting the formation of new quality productive forces. This paper selects the panel data of 30 provinces in China from 2013 to 2022, and constructs a regression model from the perspective of total factor productivity to explore the influence mechanism between green technology innovation and new quality productivity forces. This study draws three main conclusions. First, green technology innovation has a significant positive promoting effect on the development of new quality productive forces. Second, total factor productivity plays a positive mediating effect in promoting the development of green technology innovation and new quality productive forces. Third, there is a certain difference in the promoting effect among different regions, showing a pattern of “central region gt; eastern region gt; western region”. Based on this, the following management enlightenment is proposed: accelerate the transformation of green development, enpower high-quality development of new quality productivity; improve total factor productivity and accelerate the formation of new quality productivity; focus on local development conditions and develop new quality productive forces in accordance with local conditions.

Key words: ""green technology innovation; new quality productive forces; total factor productivity; mediating effect

(编辑:王韵)