东北,过年吃肉

多次看到这样的短视频":《春节序曲》最悠"扬的那部分响起,乡村小院,红灯笼在纷飞的雪"花里摇曳生姿,春联,福字,都端庄且自带喜气。"室内陈设简陋,朴素的笑脸交融着厨间的热气腾腾,大家互相碰杯、祝福,画面里还传来春"晚年轻的主持人亲切无比的话语及噼噼啪啪的鞭炮声……这是我记忆中过年的标准模样。

那个热气腾腾的厨间,要有浓浓的肉香,"要张扬,要肆意,要彰显富足,要应和喜气,"要对抗严寒,要补给一年到头的辛苦。那时候"尤其对吃肉神往无比,有神往的日子,就是奔头。

记得某年的农历腊月二十七八,大人都忙"年,小孩儿们就在零下二三十摄氏度的室外胡"同里打雪仗,抽冰尜(尜读“gá”,类似陀螺),"滚轮圈,打弹弓,打出溜滑……脸蛋冻成“山"里红”也乐此不疲,兴趣盎然。那时我八九岁,"弟弟七八岁,表弟、表妹依次比我们小一些。"那天,还没有到吃饭的时候,大姑就扯着嗓子"喊我们几个回去。我们一开房门,冷暖交汇,"一股热气涌出,随热气冲进鼻腔的还有浓浓的"肉香。大姑放好餐桌,将四只碗排一排,我们四个,就像现在的多宠物家庭,各有各的饭碗,互相不争、不抢、不打架,齐刷刷埋头"吃。大姑说":“过年啦,肉管够。”"我之所以在多年以后还如此清晰地记得"这场景,是因为那时候家里是真穷,大姑是看自行车的,数九寒天也是每辆收"1"角钱,"大姑父是砖厂工人。在"20"世纪"80"年代能敞开肚皮吃肉,无论如何也是一页华彩的篇章。如今我们都"50"岁上下了,每当春节团"聚,弟弟看到家里餐桌上的肉还是会两眼放光,过年就像一种归来,归来的他仍是那个少年!"如今传统的东北人家,过年尽可能不去"饭店吃饭,在家里相聚才自在,才像过年,各种吃吃喝喝的年货也早早备足,从酒水饮料到"蔬菜调料,从零食水果到足够让心里踏实的猪肉、羊肉等。有些年纪稍轻的,不屑于在这上头耗费"精力,只是预备点儿熟食,待客来时再烧几个菜,"不必过多操劳,无可厚非。但老一辈的人,过年"情结依然浓重,现成的熟食哪行?必得亲力亲为,"且各有神通":有的弄来几只小笨鸡,每只都斩成"小块分装好,用时方便";有的早早“组团”在乡"下寄养了猪,进了腊月便杀猪分肉";还有的将来"自草原的冷冻牛排、羊肉片当成礼物,亲朋间彼"此分享。

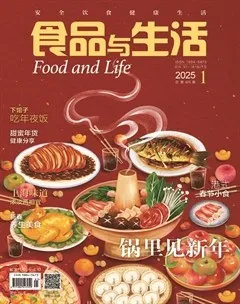

明明知道每餐吃不动太多肉类,但年前至少"得炖一锅肉,像仪式一样不可或缺。汉族人家以"猪肉为主,用最大号的焖罐,把处理好的猪肘、"猪蹄、猪心、猪舌、猪尾投进去,若有猪肠、猪"肚需得另行置灶。黄酒、姜片、大葱、酱油必不"可少,再加些八角、桂皮、香叶、草果、丁香、"白芷、白蔻、小茴香这类辛香料,会让肉香的层"次更丰富。烧开以后调成文火,香气便在空气里"弥散开来,入户门都挡不住,飘入电梯间,进来"的人直呼":“小二,上肉来!”

如今人们吃肉早已不似从前那般“粗暴”,"这一锅肉只需每样切几片,拼装成一盘就好,"再配上一碟蒜泥,味道不减当年。煮肉的老汤"还可以派上大用场——炖酸菜,酸菜需要厚重油"水,我若说“金风玉露一相逢,便胜却人间无数”,"是不是油腻了这诗句?可我真心觉得是恰到好"处呢!

此刻窗外天寒地冻,快过年了。打开音响,"静静地聆听《春节序曲》那段抒情的旋律。