国内网络暴力研究热点分析与展望

基金项目:本文系2024年度成都理工大学校级科技立项(青马专项)“人工智能时代网络意识形态安全风险及其防范研究”(编号:QM2024-01)的研究成果

摘要:分析和总结网络暴力的热点,了解我国在此领域研究的发展历程,梳理研究成果,展望未来发展,为后期研究提供参考。以中国知网中北大核心与CSSCI数据源中的研究网络暴力相关文献为分析对象,运用文献计量信息可视化软件CiteSpace,对研究趋势、关键词聚类、关键词突现分析。国内该领域研究趋势可分为三个阶段;研究内容聚焦于网络暴力基础理论研究、高危人群和形成机制研究、治理实践研究三大主题;总体来看,研究呈现热度上升多元化趋势,热点从理论到实践不断演变,已初步形成本研究的全生命周期研究链。

关键词:网络暴力;知识图谱;热点分析

中图分类号:C912.63;D924.3文献标识码:A文章编号:2095-6916(2025)02-0067-04

An Analysis and Prospects of the Research Hotspots on Cyberbullying in China

Zong Haoyang1Zhong Zihe2Xie Chuanqi3He Wei1

(1. Humanities and Law School, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059;

2. Shanghai Business School, Shanghai, 201499; 3. Shanghai Ocean University, Shanghai 201306)

Abstract: To figure out the development process of research on cyberbullying in China, this paper analyzes and summarizes the hotspots in this field by combing the research achievements and looking forward to future development, which is expected to provide reference for further research. Taking the literature concerned in the China National Knowledge Infrastructure (CNKI), specifically in the Peking University Core Journal List and the Chinese Social Sciences Citation Index (CSSCI) as the analysis subject, this study utilizes CiteSpace, a software for bibliometric information visualization, to analyze its research trends, keyword clustering, and burst terms. The research trends in the field of cyberbullying in China can be divided into three stages; the research content focuses on three major themes: basic theoretical research on cyberbullying, research on high-risk groups and formation mechanisms, and governance practice research. Overall, the research shows a trend of increasing enthusiasm and diversification, with hotspots evolving from theory to practice, and a preliminary full lifecycle research chain has been formed.

Keywords: cyberbullying; knowledge graph; hotspot analysis

截至2023年12月,中国网民规模已达10.92亿人[1],网络技术深刻改变了人类生活,诸多现实矛盾延伸至网络空间,网络暴力问题日益凸显,已成为危害人类健康甚至生命安全的一大社会问题。国内学术界围绕此问题展开大量研究并获得丰富成果,但缺少系统梳理。本文运用CiteSpace文献分析方法,整理2006—2024年网络暴力高质量研究文献,了解我国在网络暴力领域研究的研究热点、发展历程,展望未来研究趋势,为后期研究提供参考。

一、资料与方法

(一)文献数据来源

本文选取中国知网(CNKI)为基础数据库进行检索,因网络暴力与“网络欺凌”“网络霸凌”“网络欺负”为相似术语[2],故限定主题为“网络暴力”OR“网络欺凌”(精确)OR“网络霸凌”(精确)OR“网络欺负”(精确),来源类别为“学术期刊””(“北大核心amp;CSSCI”),时间选择出版年度为2006年至2024年,检索时间为2024年4月21日,经人工剔除无关和重复文章后,共检索到510篇有效文献。

(二)研究方法与工具

本文选用CiteSpace软件作为研究工具,选取科学计量学的研究方法,对收集到的文献数据展开相关分析,主要研究以下四个方面:一是梳理研究总体趋势,二是确定在研究历程中的重要文献成果,三是归纳不同研究方向,四是总结研究热点的演变。

二、结果分析

(一)研究趋势

从图1中可以发现,国内对网络暴力研究的关注热度处于持续升温趋势。不同年份发文数量变化显示网络暴力研究可分为三个阶段,第一阶段2006—2011年(初始起步期),发文量逐渐增加,年均发文量13.5篇。第二阶段2012—2020年(多元进展期),发文量呈震荡上升趋势,年均发文量22.9篇。第三阶段2021—2024年(纵深发展期),此阶段发文量增长较快,总体趋势为上升态势,2021—2023年间,年均发文量39篇。

图12006~2024年网络暴力发文数量图

(二)高引用文献分析

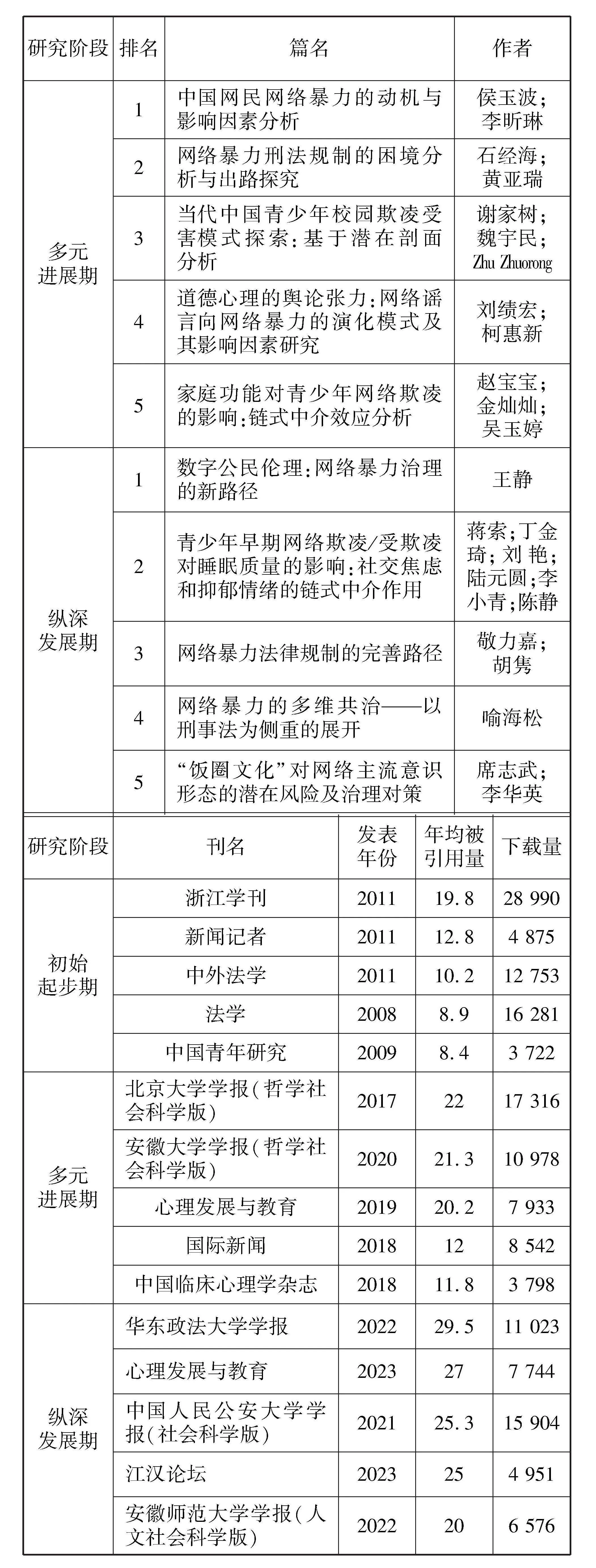

文献的被引量代表其在本领域研究中的重要影响。为了解不同阶段网络暴力研究的重要文献,进入中国知网、中国引文数据库,搜索到在网络暴力研究不同发展阶段年平均引用量前5的文献(表1)。

表1不同研究阶段年均被引用量前五的高被引文献

研究阶段排名篇名作者初始

起步期1网络暴力”:概念、根源及其应对——基于风险社会的分析视角姜方炳2微博意见领袖初探刘锐3隐私权、言论自由与中国网民文化:人肉搜索的规制困境刘晗4从“人肉搜索”看隐私权和言论自由的平衡保护戴激涛5青少年网络欺凌问题与防范对策李静多元

进展期1中国网民网络暴力的动机与影响因素分析侯玉波;

李昕琳2网络暴力刑法规制的困境分析与出路探究石经海;

黄亚瑞3当代中国青少年校园欺凌受害模式探索:基于潜在剖面分析谢家树;

魏宇民;

Zhu Zhuorong4道德心理的舆论张力:网络谣言向网络暴力的演化模式及其影响因素研究刘绩宏;

柯惠新5家庭功能对青少年网络欺凌的影响:链式中介效应分析赵宝宝;

金灿灿;

吴玉婷纵深

发展期1数字公民伦理:网络暴力治理的新路径王静2青少年早期网络欺凌/受欺凌对睡眠质量的影响:社交焦虑和抑郁情绪的链式中介作用蒋索;丁金琦;刘艳;陆元圆;李小青;陈静3网络暴力法律规制的完善路径敬力嘉;

胡隽4网络暴力的多维共治——以刑事法为侧重的展开喻海松5“饭圈文化”对网络主流意识形态的潜在风险及治理对策席志武;

李华英研究阶段刊名发表

年份年均被

引用量下载量初始

起步期浙江学刊201119.828 990新闻记者201112.84 875中外法学201110.212 753法学20088.916 281中国青年研究20098.43 722多元

进展期北京大学学报(哲学社会科学版)20172217 316安徽大学学报(哲学社会科学版)202021.310 978心理发展与教育201920.27 933国际新闻2018128 542中国临床心理学杂志201811.83 798纵深

发展期华东政法大学学报202229.511 023心理发展与教育2023277 744中国人民公安大学学报(社会科学版)202125.315 904江汉论坛2023254 951安徽师范大学学报(人文社会科学版)2022206 5761.不同阶段高被引文献分析

第一阶段:初始起步期(2006—2011年)高被引文献

排在高被引文献首位的作者是姜方炳,其文献年平均引用次数达19.8。此文在风险社会视角下,指出网络暴力产生是网络技术风险,转型社会风险和网民交互行动三者扩散共振的结果[3]。刘锐指出微博意见领袖在网络空间中滥用话语权造成网络暴力,政府应有效约束微博意见领袖[4];刘晗从法学视角提出人肉搜索涉及个人隐私权保护与公众言论自由权的冲突,导致人肉搜索立法规制陷入困境[5]。戴激涛借鉴发达国家的司法实践,提出平衡隐私权与言论自由权的具体可行措施,即按照功能最适原则和个别问题取向方法进行协调[6]。李静认为网络欺凌严重危害青少年健康,导致青少年长期的心理伤害甚至自杀,青少年、家长、学校和政府应及早识别积极防范[7]。

第二阶段:多元进展期(2012—2019年)

此阶段作者从心理学,法学,传播学领域探讨网络暴力的影响因素和危害,探讨演化机制,提出治理措施。侯玉波研究网络暴力现状,认为社会环境、网络环境和网民心理因素均对网络暴力产生影响[8]。石经海等建议增设网络暴力罪解决网络暴力治理困境[9]。谢家树提出网络欺凌对青少年心理健康有严重的消极影响[10]。刘绩宏等通过实证研究提出网络谣言向网络暴力演化过程中道德因素的中介效应,网络暴力的专项治理中应重视社会道德建设[11]。赵宝宝等分析个体的人格特质、自我控制能力在家庭功能与青少年网络欺凌间的中介作用,提出治理网络欺凌应重视人格培养[12]。

第三阶段:纵深发展期(2020—2024年)

此阶段的高引文作者借鉴前阶段的研究成果提出治理路径和机制,王静从道德失范视角提出网络暴力治理应融入中华优秀传统文化培育数字公民伦理[13]。蒋索等基于压力模型,分析网络欺凌对个体睡眠质量的负面影响[14]。敬力嘉等提出从完善网络服务提供者数据合规体系与强化网络暴力刑事规制两方面,优化网络暴力法律规制路径[15]。喻海松以刑事法强化人肉搜索和网络语言暴力行为中的平台责任[16]。席志武等从国家治理能力现代化的高度,提出可建立国家官方部门主导、多元文化主体协同共建的青少年网络环境专项整治机制[17]。

2.不同阶段主题演变特点分析

从以上三阶段的代表文献可发现国内网络暴力领域的研究主题演变特点。

(1)初始起步期,抽象性与现实性共存。研究者从基本理论视角研究网络暴力的概念、发生机制,网络暴力现实问题分析和解决策略。

(2)多元进展期,多元化与专门化突显。研究者关注不同对象不同形态网络暴力的影响因素和演变机制,针对网络暴力的治理困境提出专门立法。

(3)纵深发展期,精准性和深入性发展。此期对网络暴力研究呈现两大特色:对网络暴力危害和治理进行精细化分类、具体化治理;从空间意识形态领域高度提出治理网络暴力机制。

三、结论与建议

本研究使用CiteSpace,对国内自2006年至2024年有关网络暴力高质量的研究成果进行分析,梳理网络暴力的研究脉络和热点演变,展望未来研究趋势。

(一)研究热度上升呈现跨学科趋势

总体来看,国内网络暴力研究呈现发展态势,研究热度不断上升。从发文量来看,网络暴力相关研究的发文量自2006年逐步增长,可见学术界对此关注较多。研究涉及法学、教育学、心理学、传播学等众多学科,出现跨学科多元化研究的特点。建议在后期研究中,学者和机构可加强交流与合作,打破学科壁垒,不断丰富研究成果。

(二)研究热点从理论到实践不断演变

随着互联网技术发展,新型网络暴力呈现诸多新形态、新内容、新特点,研究热点随之变化。从最早对人肉搜索热点事件分析和治理理论的研究到针对青少年、大学生等特定人群的研究,并延伸至网络,探讨网络欺凌的危害、机制、治理策略等研究,再到对网络暴力的实践研究。建议后期研究要紧随现实需求,及时深化该研究领域的前沿主题,推进研究成果在人类健康、公共管理等领域广泛应用,以数据性、案例性实证研究,为治理应用研究提供科学指导。

(三)研究内容形成全生命周期研究链成果丰富

当前研究主要包括网络暴力基本内涵、危害性、演化机制、综合治理等方面,基本已形成了网络暴力的全生命周期研究链,但研究整体呈现粗放化同质性特点,需加强精细化研究。如网络暴力内涵尚无权威阐述,缺乏跨文化的比较。结合新兴技术不断拓宽演化机制的研究,如可引入信息动态模型追踪网络暴力的发展态势。治理研究方面可加强数字化网络暴力智慧治理路径研究,充分利用人工智能等技术整合信息生产、监管、回溯、干预过程,夯实治理理念,推进治理制度,治理模式数字化发展,有效提升网络暴力的数字化治理水平。

参考文献:

[1]中国互联网络信息中心.第53次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL].(2024-03-22)[2024-03-25].

https://www.cac.gov.cn/2024-03/25/c_171303821839670

2.html.

[2]黄瑞腾.网络暴力对大学生思想的负面影响及其治理[J].福建江夏学院学报,2021(6):97-105.

[3]姜方炳.“网络暴力”:概念、根源及其应对——基于风险社会的分析视角[J].浙江学刊,2011(6):181-187.

[4]刘锐.微博意见领袖初探[J].新闻记者,2011(3):57-60.

[5]刘晗.隐私权、言论自由与中国网民文化:人肉搜索的规制困境[J].中外法学,2011(4):870-879.

[6]戴激涛.从“人肉搜索”看隐私权和言论自由的平衡保护[J].法学,2008(11):40-52.

[7]李静.青少年网络欺凌问题与防范对策[J].中国青年研究,2009(8):25-28.

[8]侯玉波,李昕琳.中国网民网络暴力的动机与影响因素分析[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2017(1):101-107.

[9]石经海,黄亚瑞.网络暴力刑法规制的困境分析与出路探究[J].安徽大学学报(哲学社会科学版),2020(4):78-89.

[10]谢家树,魏宇民,ZHU ZHUORONG.当代中国青少年校园欺凌受害模式探索:基于潜在剖面分析[J].心理发展与教育,2019(1):95-102.

[11]刘绩宏,柯惠新.道德心理的舆论张力:网络谣言向网络暴力的演化模式及其影响因素研究[J].国际新闻界,2018(7):37-61.

[12]赵宝宝,金灿灿,吴玉婷.家庭功能对青少年网络欺凌的影响:链式中介效应分析[J].中国临床心理学杂志,2018(6):1146-1151.

[13]王静.数字公民伦理:网络暴力治理的新路径[J].华东政法大学学报,2022(4):28-40.

[14]蒋索,丁金琦,刘艳,等.青少年早期网络欺凌/受欺凌对睡眠质量的影响:社交焦虑和抑郁情绪的链式中介作用[J].心理发展与教育,2023(1):85-96.

[15]敬力嘉,胡隽.网络暴力法律规制的完善路径[J].中国人民公安大学学报(社会科学版),2021(5):142-149.

[16]喻海松.网络暴力的多维共治:以刑事法为侧重的展开[J].江汉论坛,2023(5):128-135.

[17]席志武,李华英.“饭圈文化”对网络主流意识形态的潜在风险及治理对策[J].安徽师范大学学报(人文社会科学版),2022(2):78-85.

作者简介:宗浩阳(2004—),男,汉族,河南商丘人,单位为成都理工大学文法学院,研究方向为法学。

钟梓赫(2004—),男,汉族,广东梅州人,单位为上海商学院,研究方向为生态旅游。

解传奇(2003—),男,汉族,江苏徐州人,单位为上海海洋大学,研究方向为工商管理。

何伟(1970—),男,汉族,重庆人,成都理工大学文法学院讲师,研究方向为法学。

(责任编辑:赵良)