中小学心理健康教育VR剧本的开发与实践

摘要:近几年来,虚拟现实(VR)技术在心理疏导和心理治疗领域已有较为广泛的研究和应用,但很少有研究挖掘其在心理健康教育领域的应用潜力,更少有研究通过尝试开发虚拟现实产品对中小学生的常见心理困扰进行教育性、指导性和训练性的干预。总结了VR技术在中小学心理健康教育中的应用现状;基于VR技术的探索实践,探讨了中小学心理健康教育VR剧本的开发原则,并展现了针对中小学生心理健康教育的VR剧本开发思路与开发过程,以期为后续更多的相关研究和实践探索提供参考和指导。

关键词:心理健康教育;VR技术;VR剧本开发

中图分类号:G44文献标识码:B文章编号:1671-2684(2025)02-0064-06

2016年被众多媒体称为中国虚拟现实(VirtualReality,简称VR)元年。经过了几十年的发展,一些虚拟现实(VR)新技术产品进入大众消费领域,新技术、新产品带来的新鲜感促成新的消费市场,巨大的商机引起产业界、投资界及媒体的关注[1]。虚拟现实(VR)技术创造了交互式计算机生成的数字世界,取代了体验者现实世界的感官感知,令其产生一种置身其中的真实感受。VR技术可以根据不同的目的对呈现的数字环境进行严格的控制,以刺激感官的综合体验,创造出现实世界中难以复制和重现的场景,从而可以精确地实施相应的干预策略[2]。VR一般有三种呈现系统:在屏幕上呈现的虚拟环境、基于整个房间打造的一体化的虚拟现实系统和头戴式虚拟现实显示器。其中,头戴式显示器体验稳定性较好,相对便宜,易获得,是目前在该研究领域应用较广的虚拟现实设备[3]。在以科技创新为大背景的新时代,技术的提升与成本的下降使得VR的应用范围越来越广泛,不再限于军事、医疗、休闲娱乐等领域[4-5]。

有研究发现,VR在中小学心理健康教育中也有独特的优势,体现在以下五个方面:搭建虚拟环境,实现情景创设;设计虚拟活动,提高学生的参与度;开展虚拟训练,增强学习趣味性;提供多种可能性,促进学生学习和探索;缓解中小学心理教师的工作压力,弥补部分中小学心理教师专业技能不足等[6-7]。除此之外,其优势还包括:丰富心理健康教育课程体系;提供反复体验途径,深入理解心理困扰;助力家庭教育,促进“家校共育”。

但目前还少有研究将VR在心理健康教育领域中的潜力转化为现实应用,并分析探讨其应用原理及应用效果,现有的相关虚拟现实产品还不能对中小学生的常见心理困扰进行教育性、指导性和训练性干预,同时也极少有研究尝试开发辅助中小学心理健康教育的虚拟现实产品。如果能利用好VR的技术优势,研发出适用于中小学心理健康教育的虚拟现实产品,对助力学生心理健康发展,推动中小学生心理健康教育建设和实现学校教育数字化、信息化将大有裨益。

一、VR技术在中小学心理健康教育领域的应用现状调查与分析

当前,中小学生的心理健康日益成为社会各界关注和重视的主题,从中小学心理健康教育的实现方式来看,更多是以心理健康教育课程和心理辅导为主,以心理专题讲座、心理社团活动或其他活动为补充[8]。这些方式实现了一定的教育目的,但相对来说,还受制于形式上的局限性,效果不够突出,尤其是较难界定和评价从理论转化为实践的过程,且难以实现情景再现,获得完全以学生为中心的心理健康教育体验,而VR技术恰可以填补这一空白。目前一些心理健康领域的VR应用也走进了个别中小学,但主要以精神放松和情绪调适为目的,通过情景模拟带入遨游太空、海底世界、原始森林、童话世界等模拟场景或虚拟世界,辅以音乐背景,达到身心放松的疗效[9]。而心理健康教育更注重教育性、指导性与训练过程,例如学生如何应对来自同学的校园暴力,如何在校园环境下提升自我效能感,如何有效地和家长沟通等,目前在VR应用中还难以实现。

有研究者发现,在已有的针对中小学心理健康教育的VR应用中尚存在两个问题:(一)VR产品质量有待提升,逼真度和真实性还原度不够,影响了沉浸感体验,产品制作不够细致;(二)缺乏规范指导,专门从事心理健康教育VR产品的企业非常少,成熟的VR产品种类少,企业对心理健康教育的专业性把握不足,尚处于自发开发、散乱无序、各自为政的发展状态。制作者编制了地方标准,对概念界定、分类要求、流程评价等做了规范,迈出了跨越性的一步,然而从VR产品研发和应用的实操角度来讲,仍缺乏专业的过程指导和体系参照[10]。

本研究针对学校心理健康教育相关的VR产品使用和对其态度进行了调查,共收集有效问卷63份。作答的心理教师涉及小学、初中、高中/职高、九年一贯制学校、完全学校及特殊教育学校等各类型学校;问卷的作答人分布在全国各地,包括浙江、山东、山西、陕西等省。

结果显示,接受调查的心理教师中,有34人体验过心理健康相关的VR产品,占比为53.97%(见图1)。63所学校中,有VR设备的学校共9所,占比为14.29%。其中,VR应用于心理健康教育的学校为7所。具体而言,“应用于心理展示课/体验课”的为4所,“用于个别心理疏导”的为1所,共同用于上述两种功能的为2所。基于现有的VR产品,能“满足”学校心理健康教育需求的为3所,“一般满足”的为4所,没有学校选择“不能满足”。在54所没有VR产品的学校中,“已有购买计划”的学校为5所,“尚无购买计划”的学校为45所,“不清楚”的为4所。

在本调查中,个人对VR产品的看法呈积极态度的(“非常好,形式新颖,弥补课堂教学的不足”;“是一种发展趋势,或许不久的将来会普及应用”)有33人,约占52.38%;呈消极态度的(“VR产品不能针对中小学的心理健康教育需求”;“性价比低,不考虑”;“不了解这是什么东西,不好说”)有18人,约占28.57%;中间态度的(同时有上述两种观点,并包括“想购入,但超出预算”)为12人,约占19.05%。

对于“如果研发适用于中小学心理健康教育的VR系列产品,您的态度如何”的问题,选择“期待,(在条件允许的情况下)会考虑购入或升级VR设备/产品”的人数为53人,选择“无所谓,感觉离自己比较远”的为9人。对于“就您个人意愿看来,希望VR应用于什么主题”的问题,选择“学校心理健康教育”的为40人次,选择“心理咨询/心理辅导”的为29人次,选择“心理团体辅导”的为33人次,选择“情感情绪管理和人际关系辅导”的为34人次,选择“家庭教育与亲子关系”的为22人次,选择“不好说/对VR持消极态度”的为5人次,选择“其他”的为1人次,补充内容为“生涯体验”。

从本次调查结果来看,目前,国内心理健康相关VR设备在中小学的购买率较低,且多数不太认可VR产品在心理健康教育中的作用;被调查者超过半数对VR呈现较为积极的态度,也会考虑在条件允许的情况下为VR买单,同时希望VR产品可以广泛应用于心理健康教育课堂及个体与团体辅导中,并对多种主题有期待。

二、中小学心理健康教育VR剧本的理论支持与探索实践

在中小学心理健康教育的各种活动形式中,心理剧因其活泼的形式、较强的互动性广受学生欢迎,并且教育效果显著。在心理剧的准备和演出中,学生们用自己的表演传达自己在学习、情感、生活及人际关系等方面的独特体验和理解,所有参与角色包括旁观者都感到身临其境,深受启发。在中小学心理健康教育中研发VR剧本,创设VR心理剧,可以带来类似现实心理剧的效果,同时还具有场景的优势。VR能够将剧本中的描述转化为可视化的虚拟环境,帮助学生更好地理解剧情发展和角色位置,沉浸式的剧本体验方式能够提升表演的真实感和感染力。通过VR技术提供心理剧场景,学生们可以在虚拟环境中身临其境地体验剧本中的场景和情节,不受地点与人员限制,具有较大教育价值,值得探索和推广。

(一)VR应用于中小学心理健康教育的理论支持

中小学心理健康教育VR剧本的开发充分借鉴沉浸理论、具象认知理论、情景学习理论、体验式学习理论及认知行为理论的核心观点,依托五大理论来构建研发原则与研发思路。

1.沉浸理论

沉浸理论由米哈里·契克森米哈赖[11]于1975年首次提出。他在观察人们参加休闲、娱乐等日常活动的表现后,提出:“人们在进行某些日常活动时会完全投入当中,注意力集中,并且过滤掉所有不相关的直觉,进入一种沉浸的状态。”VR技术能够为学生提供高度沉浸的虚拟环境,让他们在心理健康教育场景中全身心投入,增强学习体验和效果。例如,学生可以在虚拟的社交场景中练习人际交往技巧,此时他们更容易专注于当下的心理训练任务。

2.具身认知理论

具身认知理论认为,人的认知活动不仅在脑神经水平上进行,而且与身体的结构、运动系统及体验方式等密切相关;单凭人脑的机能不能独立完成高级的认知加工活动,大脑需要借助身体与外部世界相互作用的统合活动完成信息加工活动[12]。VR可以通过模拟各种身体体验,如在虚拟的高空环境中克服恐惧,在自然场景中放松身心等,在身体参与中促进心理认知的改变。学生在虚拟环境中的身体动作和感知反馈会直接影响其心理状态和认知过程,这为心理健康教育提供了新的途径。

3.情境学习理论

情境学习理论认为,学习是在特定的情境中发生的,知识的获取和应用与具体的情境紧密相关,情境和互动是学习产生的必要条件[13]。VR能够创造出丰富多样的心理健康教育情境,如应对压力的场景、解决冲突的情境等。学生在这些贴近实际生活的情境中学习和实践心理应对策略,更容易将所学知识迁移到现实生活中,提高了他们在真实环境中的心理适应能力。

4.体验式学习理论

体验式学习是指学习者通过在真实或模拟环境中的具体活动获得新的知识、技能和态度,并将理论或成果应用到实践中的过程[14]。VR为学生提供了丰富的体验式学习机会,让他们在虚拟环境中亲身体验各种心理情境,如挫折应对、情绪管理等,从实际体验中获得感悟和成长。

5.认知行为理论

认知行为理论以认知理论为基础,该理论假设人的情感、行为和生理反应主要由他们对情境、事件的信念所决定,而行为的改变也可以促进认知的改变[15]。VR可以通过创设各种特定的环境,引导学生改变不良认知和行为模式。例如,创建考试压力场景,让学生在其中学习应对压力的技巧,调整对考试的不合理认知,进而改变焦虑行为。

(二)VR应用于中小学心理健康教育的实践探索

目前的心理健康相关VR产品缺乏代入式的主题体验,由此,本研究基于心理学和教育学的理论与经验,通过编写剧本、专业建模、专业配音等过程综合打造针对中小学心理健康教育的VR产品。

心理健康教育VR产品的体验感如何,取决于两大重要因素:一是VR产品中所体现的心理健康教育专业化程度,二是VR产品的技术支持。所以在本次探索实践中,关键成员由两部分专家构成,即心理健康教育专家和VR技术专家。

心理健康教育VR剧本的专业化程度取决于VR剧本的编写,这不仅要求心理专家具有扎实的理论基础、丰富的一线教育经验,还要有相当的文学创作能力和全局规划能力。VR剧本并非简单地将现实案例匿名化,还应考虑在有限的体验时间和一定的技术限制中,既能把故事讲清楚,把教育目的巧妙地穿插其中,又要保证发生过程自然真实;既要考虑人物设定和故事脉络,也要考虑发生场景的结构布局;既要完整演绎事件,又要设计剧情冲突;既要符合生活逻辑,也应明晰剧情发展的心理原理;既要让体验者产生共鸣,又能使其随着剧情和环节的设定学习到心理知识和方法。

经过探索实践,心理健康教育专家和VR技术专家两大团队共同努力,率先完成了一款亲子沟通主题的心理健康教育的VR体验产品,并通过这款产品的创作、完善和反思对中小学心理健康教育VR剧本开发的原则进行了总结提炼。

1.真实性

要获得良好的心理健康教育VR剧本用户体验,VR剧本内容的真实性至关重要。以教育训练为目的的VR产品,落脚点在解决实际问题,这要求剧本内容源于生活、贴近生活,能让体验者产生共鸣,这样我们展现出的教育过程才可以走到他们心里,才有实现教育的可能。良好的VR互动界面和以现实出发的剧本是“建立关系”的要素。

作品源于生活,所以剧本素材的主要来源为教师教育经验、向学生征集的案例、家校互动实例、辅导案例等。这里的“真实性”主要指并非“为了某个主题而编造的故事”。“真实性”也并非拿某位学生的案例还原在剧情中,我们要考虑到心理咨询(辅导)伦理和保密原则。在处理剧情时,可以由几个相似的案例拼凑起来,或者对某个案例在故事元素上一定范围内做出修改。

在剧本细节的创作上,强调剧情顺畅,语言自然。例如在描述亲子冲突场景中,正值青春期的初中男生回到家跟父亲说的第一句话是什么?文学场景可以体现为,“爸,我回来了……妈妈还没回来吗?”而生活化的一般场景常见为(不跟爸爸打招呼,而是直接问),“我妈呢?”相比而言,后者置于VR剧本中,更符合大多数青春期学生的语言表达特点,也更容易被体验者所接受。

2.教育性

剧本整体架构分为“冲突铺垫—冲突爆发—冲突应对”三个部分。剧本前期的场景铺设以冲突及爆发为主要目的,是为了还原体验者在现实生活中遇到的问题,也是使体验者产生共情的部分。但剧本的设计重点应放在最后的“冲突应对”部分,这一部分是教育性的体现部分。所谓的教育性是指让体验者理解不同的应对策略带来的不同后果,从而反思消极应对,学习积极应对。它可以由支线剧情体现不同的选择结果,剧情中设置不同的情景应对选项,让体验者自行选择当下情境下的应对方案,继而触发不同的剧情发展——即支线剧情。

其中一条支线剧情为“消极选项”,即会引起冲突升级的选项,也会是现实生活中不当的常见做法;另一条支线剧情为“积极选项”,即会缓和或化解冲突的选项,也是具有教育目的的选项。在“积极选项”里,除了表现剧情内容以外,还应巧妙地将积极做法的原理或思路告知或展现给体验者,让体验者不但可以感受积极做法带来的积极结果,还起到认知启发作用,使训练效果不仅仅局限在VR剧本的场景中,而是可以“举一反三”,引导体验者将原理运用到更多现实场景中去。

3.安全性

由于中小学生心智尚未成熟,价值观尚未形成,善于模仿,且由于自我意识的发展,可能会出现“叛逆”心理,剧本开发中应以“保护体验者身心安全”为第一原则,不得出现诱导、消极暗示等内容,不得出现黄色、暴力倾向引导内容,不得出现自伤、自杀的画面和内容,以免体验者效仿。有时,为了体现“真实性”“还原生活原貌”,可能涉及消极镜头,我们应把学生身心安全置于首位,这样某些剧情的展示可以不必直接呈现,可以考虑通过其他艺术手段、文学处理等形式体现。如果难以委婉体现,应勇于舍弃该情节或该主题,另作剧本。

4.专业性

根据心理健康教育的VR产品性质,剧本的开发负责人应具有一定的心理专业基础和教育实践基础,对心理相关的伦理和设置有相当的敏感度,慎重对待剧本的审核环节,注重“育人”的设计原则,使体验者得到正向引导。

5.时间性

根据VR产品的不同用途、不同目的,应提前设计好单次体验的总体时长。在没有足够的剧情支撑的前提下,时间过长会使体验者疲劳、厌倦;时间过短,则可能会因未能做好足够的铺垫而使体验者缺乏代入感。本研究中,剧本研发设定的时间范围是10~20分钟。

三、中小学心理健康教育VR剧本的开发思路与开发过程

(一)中小学心理健康教育VR剧本的开发思路

1.如何实现场景的真实性

场景的布局结构应在剧本里进行详细描述,例如学校环境、班级环境、家庭环境等,显然,剧本中的场景并不能和所有人的生活环境一致,所以可以根据当下时代的建筑、装修和布局风格,以大多数潜在体验者的生活环境作为参照。

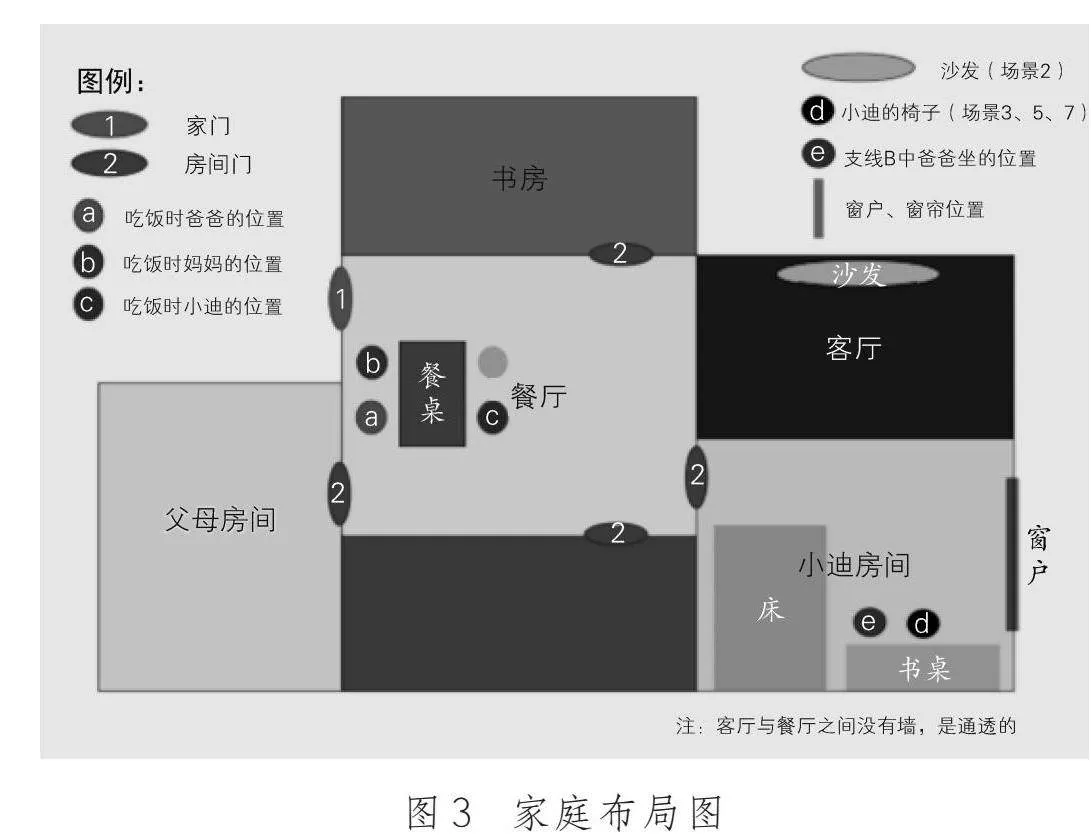

为了让剧情人物可以顺畅地在场景里完成故事情节,创作者在布局场景时也要考虑到人物在其中的走位、关系位置,以最常见、最合理的布局构图。VR技术团队是根据VR剧本设计产品的,所以让技术团队明白创作者的思路是非常重要的。为了更好地展示创作者的意向,可以在剧本中绘制“场景布局图”。

除了场景的布局,场景细节的构建也应注意符合当代生活和文化背景。同时,剧本的人物建模也是重要的一环,人物的年龄定位、外形特征、着装样式等都应和剧本内容吻合。在建模定稿前,技术团队应跟心理团队确定人物建模的符合度。

2.如何设置冲突场景

前文提到,剧本结构分为“冲突铺垫—冲突爆发—冲突应对”三个部分,冲突场景应有合理的发生发展过程,所以,各人物要具备突出的性格和行为特点。由于本剧本的体验时长设定在10~20分钟,所以剧情不宜拖沓,应节奏紧凑,剧情体现张力。冲突铺垫过程中,应把所有主要人物的激发矛盾的状态背景表现出来,例如工作学习压力过大、性情乖戾、家庭贫困、想法偏激等,可以以文字描述的形式呈现,但最好通过剧情展现。这样,当所有人物的状态点都到位了,那么冲突的爆发就顺理成章、水到渠成了,既可以很好地推动剧情发展,又有顺畅的剧情体验。

(二)中小学心理健康教育VR剧本的开发过程

基于研究现状和研究目标,VR产品设计更倾向于让体验者在VR体验过程中达到认知行为上的转变。因此,在内容设计部分,心理健康教育VR剧本的撰写尤为重要。剧本开发主要有三个步骤。

1.剧本内容创作

剧本开发负责人由1~2名心理教师担任,负责创作和撰写工作。先确定剧本主题,以当下中小学生常见的困扰为首选,然后编写剧本内容。剧本弱化、隐匿事例原型,突出事件里面的心理主题,将典型的环节巧妙地贯穿成一个连续、完整的故事脉络。同时,在过程中注重教育引导,不仅提供真情实感的体验重现,更要展示出合理科学的应对策略,从而达到在认知上有知识学习、在行为上有技能指导的目的。

由于VR产品的主要服务对象是中小学生,而创作者是教师,所以在剧本开发和创作过程中,要避免创作者的“自我感动”,应时常询问学生们的看法,主要是收集学生对剧本内容或部分内容的体验感的评价,创作者把握剧本宏观主线,并根据学生反馈调整细节呈现,使剧本生活化,有吸引力,让最终的VR产品体验者有代入感,能触发共鸣。

2.剧本内容审核

剧本的初稿定型后,提交专家会议点评,包括心理专家对内容的评价和技术专家对VR实现可能性的交流。后续负责人根据会议内容修改并定稿。

3.剧本实现过程

定稿剧本提交到技术部门,完成VR产品的实现。在实现过程中,技术人员应经常澄清对剧本的理解问题,包括环境布局、人物建模、剧情视角等;继而根据剧情需要进行配音,配音演员应避免“播音腔”,而是呈现自然的生活对话。至此,一个完整的心理健康教育的VR产品基本完成了。

(三)一例中学生亲子冲突主题的VR产品呈现

该剧本讲述了一个正值青春期的初中男生,由于学业压力、人际交往、亲子关系等原因,和工作压力很大的爸爸在一次沟通(误会)中起了冲突,并分出两个支线剧情:消极应对,激化矛盾,最终走向悲惨的结局;积极应对,澄清误会,亲子双方都平和地面对问题、解决问题。

在该剧本中,故事场景涉及学校的教室和家里的客厅、餐厅、卧室、书房等场所。为了更直观地展示创作者的意象,在剧本中呈现“家庭布局图”(见图3)。

此剧本由一个主线剧情和两个支线剧情构成,为了让体验者更好地理解对方,感受到事件的全貌,两次的支线剧情体验分别从爸爸和儿子两个不同的人物视角推进剧情。剧情展示过程中,既有专业配音演员的声音输入,也有UI界面显示的对话文字。从不同视角体验了剧本的冲突、对话和剧情的转化,体验者都感觉很受启发,深入体会到不同人物的内心世界和共情的方法,对人际关系和亲子沟通有了更深的体悟。

参考文献

[1]沈阳,逯行,曾海军.虚拟现实:教育技术发展的新篇章——访中国工程院院士赵沁平教授[J].电化教育研究,2020,41(1):5-9.

[2]FreemanD,ReeveS,RobinsonA,etal.Virtualrealityintheassessment,understanding,andtreatmentofmentalhealthdisorders[J].PsychologicalMedicine,2017(14):2393-2400.

[3]王润东,麻珂.商业虚拟现实游戏在心理学中的应用与展望[J].应用心理学,2024(2):118-127.

[4]黄冠,曾靖盛.虚拟现实技术的研究现状、热点与趋势[J].中国教育信息化,2022(10):49-57.

[5]KingS,EatapaA,BellT,etal.Behavioralskillstrainingthroughsmartvirtualrealitydemonstrationoffeasibilityforaverbalmathematicalquestioningstrategy[J].JournalofBehavioralEducation,2024,32(2):396-420.

[6]郭宇涵,武婷婷.虚拟现实技术在中小学心理健康教育中的应用[J].中小学心理健康教育,2020(27):65-67.

[7]付波,阳希,王其明.心理健康教育中的虚拟现实技术应用探索[J].信息技术与标准化,2019(6):84-88.

[8]朱生营.中小学心理健康教育的现状与思考——基于中小学心理健康教育工作现状调研分析报告[J].中小学心理健康教育,2020(36):4-10,14.

[9]胡东武,陈爽,陈宏伟.虚拟现实技术的心理学应用综述[J].广州市公安管理干部学院学报,2020(3):52-58.

[10]四川省质量技术监督局.虚拟现实技术在心理健康领域应用指导规范[S].2018.

[11]米哈里·契克森米哈赖.发现心流:日常生活中的最优体验[M].陈秀娟,译.北京:中信出版社,2018.

[12]刘金忠,孟维杰.从“无身”到“有身”:认知观的逻辑线索与检讨[J].自然辩证法通讯,2016,38(2):133-139.

[13]刘清堂,刘瑶瑶,郑欣欣.跨学科主题学习中学习方式的影响因素研究——基于情境学习理论的视角[J].中国电化教育,2024(7):46-54.

[14]朱雪凝,何东哲,陈嘉驰,等.非物质文化遗产的新媒体传播路径建构——基于体验式学习理论[J].三角洲,2024(2):217-219.

[15]BeckJS.认知疗法:基础与应用(第二版)[M].翟书涛,等译.北京:中国轻工业出版社,2013.

编辑/张国宪终校/黄潇潇