中国文物造型对古典舞创作的引借

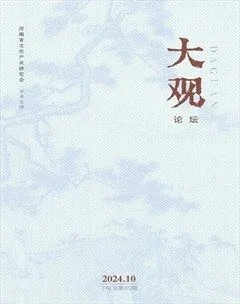

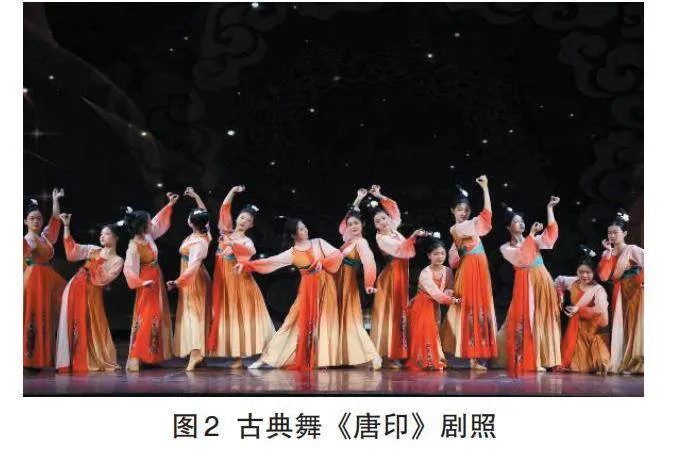

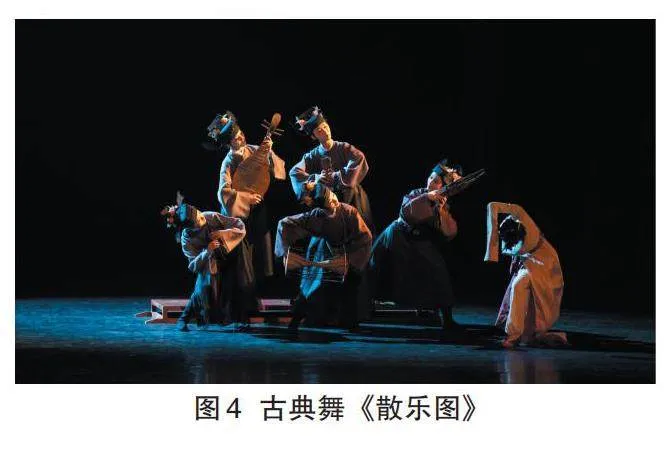

摘 要:“再现中国古代舞蹈文化”“开拓中国舞蹈传播新路径”是当下中国古典舞剧目创作的核心目标。相关人员充分运用转化、演变、重构等手段,以散落在壁画、乐舞俑、唐三彩等中国传统艺术中的舞蹈要素为舞姿形态来源,探寻从静态造型艺术向动态造型艺术转译的途径,创作出《唐印》《散乐图》《大河三彩》《簪花仕女》等代表性作品。这种转译将单一的、静止的、无序的、散碎的静态肢体进行联想与组合,借由中国古典舞“动静相济”“自在圆融”等美学形态,以舞者为载体对传统造型艺术进行动态复原,再现古代舞蹈风貌,实现传统艺术与中国古典舞的当代对话。

关键词:传统造型艺术;转译;古典舞;中国文物造型

在现存的中国文物中,辽代壁画《散乐图》、唐代乐舞俑群、唐三彩以及现藏于辽宁省博物馆的唐代周昉创作的绢本设色画《簪花仕女图》等艺术品中蕴含着浓厚的中国传统文化,代表中国古代艺术的高峰,其中凝练的中国古代舞蹈的舞姿形态,成为中国古典舞创作的重要题材。

“文物是人类在社会活动中遗留下来的具有历史、艺术、科学价值的遗物和遗迹。”[1]因此,创作者们在现存的文物中挖掘了符合中国古典舞创作的艺术文物形式,并在题材转化、形态演变等方面完成了从“静态文物”向“动态舞蹈”的转译,对当下中国古典舞的创作产生了深刻影响。

一、文物题材的舞蹈转化

文物题材向古典舞舞蹈形态的转化,主要是完成当代思考对传统文化的解读,在挖掘文物中舞蹈精神的同时,选取符合当下人们审美兴趣的题材样式。中国古典舞以“造型”为切入点,将辽代壁画、唐代乐舞俑群、唐三彩、设色画中的人像舞姿作为创作题材。

一方面,创作者对相对完整的同类文物中的舞者进行要素提取,建立序列性的标本集合,基于各要素之间的联想建立符合古典舞创作的题材样式;另一方面,在对具有局限性的单一残片、孤本进行要素提取的同时,对标本的主题进行提纯和转化。由此可见,现存艺术题材文物的受损度和同类量决定了其是否具备完整记录古代舞蹈形态的价值,也影响着中国古典舞题材样式的选取与淘汰。

(一)舞蹈要素的联想

对于艺术文物中“非体系化”的舞蹈造型来说,只有建立肢体动作之间的有序联想,才能够推进从静态向动态的转译。在以唐代俑群和唐三彩为代表的雕塑陶艺类文物中,古典舞的创作者们以“唐代乐舞伎俑”“唐三彩陶俑”的造型为舞者的人像映照,选取多个相对完整的陶俑群作为研究标本,模仿其最基本的舞姿形态。这种立体态的文物造型有利于创作上的临摹与观察,贴近古典舞创作上的采风要求,使人们能够更加直观地从唐俑外部造型特征来判断题材内容,如“站姿表演”“微屈腰胯”“反弹琵琶”等造型形态。同时,可以借由联想将客观物化的唐俑高度拟人化,完成从唐俑到舞蹈的转化,以及艺术媒介表达维度的跨越,推动作品从静态向动态转化(图1、图2)。

舞剧《唐印》和《大河三彩》以唐代出土文物唐俑为题材蓝本,从一系列静态乐舞俑中临摹“三道弯”的体态、“佛教手印”的手形以及“非标准”“非自然”“非垂心”的体态造型特征。借由舞蹈要素的联想,创作者能够在静止而无序的舞姿形态中寻找到创作题材的价值。

(二)碎片化的主动想象

在将文物题材转化为舞蹈的过程中,部分碎片化的人像无法提供完整而有效的舞蹈造型,要借由主动想象来完成形象塑造和情节叙事。“主动的想象是编导有意识的选择和构思作品所需要的各种人物形象、故事情节、矛盾冲突、现实生活等等景象。”[2]壁画、绢画、水墨画等类型的文物,对于古典舞动作选取有着极大的局限性。这种看上去具有单体完整性的标本形态,仅仅以相对少数的舞姿造型为动作的平面。与立体态造型艺术相比,平面态的造型艺术在肢体语汇的选取上有着明显的创作局限性,不符合传统概念上舞蹈创作的基本需求,具有碎片化的特征。这表明“复刻”甚至“复活”中国古代舞蹈形态的基本要求就是具备大量具有关联性的标本类型,以便于舞蹈肢体动作之间的协调,形成有序的动作逻辑表达。否则,这种来源于静态的舞姿形态最终会失去鲜活的灵动性,以一系列单独的、毫无关联性的舞蹈短句进行叠加和覆盖。

在《散乐图》《簪花仕女》等源于绘画形态的古典舞作品中,创作者以单一动作或若干动作为切入点进行标本观察,建立了舞蹈各要素之间的叙事联想,将绘画形态的动作特征融入人物形象,再借由主动想象融合具象的肢体动作与抽象的叙事想象,将静态造型与动态身韵有机融合,形成了符合中国古典舞“形神劲律”的审美特征,构建了新的题材视角。

二、舞姿形态的审美演变

中国古典舞的本位概念并不存在于线性历史的节点上,而是散落在戏曲、武术、杂技等其他文化中,以引借的方式进行提纯和转化,最后以门类的形式汇总。创作者可以将题材视角转向能够提供古代舞蹈客观记录的文物,为中国古典舞探寻舞姿形态的演变提供研究途径。

(一)静态仪式下的延宕美感

中国文物中的古代舞蹈形象,既有高贵、端庄的唐代乐舞俑,又有雅致、质朴的辽代壁画,这些藏品无不展现出中国古代礼乐文化中的仪式感。中国古典舞从残存、散落、无序的造型作品(雕塑和绘画)中,以高度临摹的方式复刻舞姿形态,将静态造型仪式化。这样既保留了原汁原味的文物形态,又表达了对作品的敬意。从静态向动态的转译,是绘画形态向舞蹈形态的过渡。这种维度跨越是古典舞“形神劲律”的表现与文物“静态仪式”的造型双向引借下的审美变革,能够带来审美满足。

为了更加鲜明地展现文物艺术品中舞蹈造型的历史性,创作者可以在作品构建过程中将静态仪式与动态造型相结合。在古典舞剧目《散乐图》中(图3、图4),舞者们以“弹”“闪”“顿”“挫”“回旋”构建基本动势,传递了律动感。在提取了壁画中的人物形象后,进行整齐划一的肢体处理,通过“顿挫”“欲止”“掩面”“转身”等动作,巧妙地将静态与动态进行融合,形成静态仪式下的延宕美感。

在舞蹈《散乐图》中,舞者借由“形神劲律”的审美特征,在叙事中延缓动作的表达过程,生动再现文物造型,在富有节奏的舞蹈叙事中呈现出了“延宕”的效果。舞者充分运用了联想和主动想象,赋予肢体动作以生命力,整合碎片化的舞姿元素,构建完整的、有序的、自如的舞蹈技巧新表达,完成生动、真实、鲜活的人物形象塑造,以及流畅、波折的情节叙事,使欣赏者在观看舞蹈的同时,完成对于文物的欣赏。

(二)从静态到动态的转译

造型艺术是以瞬间性和永恒性为审美特征的一种再现艺术。“活态”是从静止到运动的结果,是一种存在形态的演变,即将艺术中的瞬间性延展至“人的自然”,将永恒性解构为“人的灵动”。古典舞创作者们将“人的自然”以肢体动律下的时间延缓为诠释,复活壁画、陶俑等文物中静态的肢体存在。同时,通过联想和主动想象构建动作逻辑、造型结构、舞句连接,使其能够以活态的形式进行舞台表演。

古典舞对文物中的造型需求,往往限定于将古代客观社会生活中的舞者真实地再现在艺术作品之中。这类造型艺术常见于乐舞俑和壁画两种艺术形式中,二者以彩色染料配搭陶土和岩壁的方式,有意识地将古代舞蹈艺术发展的某一个瞬间进行记录,并且加以固定存留。这种被记录下来的瞬间是以现实生活的舞者为参照的,完成了从生活观察到艺术呈现的第一次转译,是古代造型艺术对真实舞蹈形态的客观记录。同样,古典舞以文物中的古代造型艺术为题材,进行舞蹈创作,这种创作并不是单纯的造型模仿和舞姿照搬,而是以中国古典舞的舞蹈美学为基础,将静态的人物造型融入真实舞者的形象,分别消解两种形态固守的、传统的造型壁垒,将“活态复现”作为此类题材创作的核心标准,实现了古代舞者与现代舞者的跨越重逢,完成了从静态到动态的第二次转译。

舞蹈艺术的动态价值旨在传递原汁原味的传统文化,保持鲜活而旺盛的艺术生命力。相对于文物题材的进一步阐述,动态不仅仅需要以真人再现文物中的拟人形态,更要再现古代舞者的鲜活舞姿,复原舞蹈表达的时空场景,二者缺一不可。这就要求古典舞创作者们大胆探索造型艺术的创作方法和途径,避免二者草率结合造成当代审美与传统的疏离。由此,古典舞以传统文化中的儒雅、含蓄、内敛的美学原则为基础,将“曲中求圆”“阴阳互济”作为舞蹈的动态构想,将散落在文物中的静态的、孤立的、无序的、碎片化的舞姿形态进行引借,将中国古典舞“形神劲律”的审美特征和阴阳观相结合,为舞者形象构建了延宕化的舞姿特征,进而使壁画赋予舞者律动感,打破了原有艺术形态的呆板,使人物形象更有呼之欲出之感,完成了从静态到动态的转变。

中国古典舞“形神劲律”中的延宕来自传统阴阳观的哲思,形成了“欲动先静”“欲扬先抑”“刚柔并济”“动静互补”等时间错位的动作形态。通过有意识地控制动作的进程,延缓动作进程的时间,强化动作强弱的对比,借以制造声势,使动作更有力量。文物题材的舞蹈转化不仅要单纯地完成“静中求动”的标本采集,更要推动造型文本向舞蹈视听形象的演变,进而建立“形象化的思想立意和概括思想立意的象征性形象”[3]。

三、转译是主动想象下的审美创造

德国哲学家恩斯特·卡西尔在其著作《人论》中谈道:“艺术作品的静谧(Calmness)乃是动态的静谧而非静态的静谧。艺术使我们看到的是人的灵魂最深沉和最多样化的运动。但是这些运动的形式、韵律、节奏是不能与任何单一情感状态同日而语的。我们在艺术中所感受到的不是哪种单纯的或单一的情感性质,而是生命本身的动态过程,是在相反的两极——欢乐与悲伤、希望与恐惧、狂喜与绝望——之间的持续摆动过程。”[4]由此可见,从静态向动态的转译的最高任务便是借由审美创造,对文物造型艺术品中的运动形态、审美、情感、生命存在进行提纯与加工,将文物中的人物形态呈现于舞台之上,再现古代舞乐的盛况。

古典舞创作者可以荣格提出的主动想象(Active Imagination)为方法,在创作中打通“有意识”和“无意识”之间的壁垒。

四、结语

中国古代文物中的造型艺术记录着中国古代舞蹈的存在样态。其中,乐舞俑、岩壁画、木雕、石刻等艺术形式之中存在着大量的舞蹈造型,有待人们进一步挖掘与提取。中国古典舞承担了探寻中国古代舞蹈形态的使命,相关人员通过深入挖掘文物题材,创作出了《散乐图》《大河三彩》《簪花仕女》《唐印》等代表性作品,以填补古代舞蹈形态上的空白。

从静态向动态的转译,是中国古典舞引借文物造型形态的方法和途径,旨在将中国古典舞的审美特性与之相关联,借由主动想象完成碎片化舞蹈要素的重组。在呈现古人舞姿形态的同时,将肢体形态与角色塑造和情节叙事相联系,实现完整的舞台情境表达,为中国古典舞探寻文物题材方面的创作提供研究方法和途径。

参考文献:

[1]李晓东.文物学[M].北京:学苑出版社,2015:78.

[2]李明达.比拟与联想在舞蹈创作中的运用研究[D].长春:东北师范大学,2016.

[3]李雨诗.“形象种子”在舞蹈创作中的功能实现:以舞蹈《丽人行》《铜镜舞》为例[J].艺苑,2024(2):49-52.

[4]卡西尔.人论[M].甘阳,译.上海:上海译文出版社,2003:189.

作者单位:

福建艺术职业学院