化学美育视域下高中化学“铁的重要化合物”教学

基金项目:本文系商丘师范学院 2023年度基础教育教学研究项目“促进深度学习的中学化学教学深加工实践模式研究”“中学化学课堂的真实情境教学研究”(2023-jcjyzd-25、2023-jcjyzd-41)的阶段性研究成果。

摘" 要:本文以“铁的重要化合物”为学习主题,依托真实情境设置不同梯度的任务驱动和学生探究性活动,逐步发展学生的高阶思维。在铁盐与亚铁盐的性质及相互转化实验中,采用绘画实验代替传统试管实验,渗透化学美育,实现学科知识向核心素养的转化。

关键词:化学美育;核心素养;高中化学;铁及其化合物

文章编号:

1008-0546(2024)14-0046-04

中图分类号:

G632.41

文献标识码:

B

化学作为现代科学的一门基础学科,其目的不仅在于让学生掌握必要的理论知识,更重要的是要在这个过程中发展学生独立思考的能力,培养实验探究和科学方法的意识。美育则是培育学生审美、情感和价值观的教育体系,它可以在化学教学中起到巨大的作用,使学生感知化学的美感和创造力,并达到开放思维、拓展视野的效果。

一、教学主题内容及教学现状分析

1. 教材分析

本节课源自人教版高中化学必修第一册第三章第一节“铁及其化合物”第二课时。[1]铁的重要化合物在教材中以铁的不同价态的氧化物、氢氧化物以及相应的盐分类别呈现。本节内容的学习,既是对离子反应和氧化还原反应的实践应用,又为后续学习物质结构、元素周期表等理论知识打下了基础。通过查阅文献发现,有关“铁及其化合物”的教学大多通过依托真实情境进行单元整体教学设计或开展项目式学习,围绕“物质的性质与转化”进行大概念教学。

2. 课标分析

《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》中关于“金属及其化合物”的内容要求:结合真实情境中的应用实例或通过实验探究,了解铁及其重要化合物的主要性质,了解这些物质在生产、生活中的应用。教学策略建议提到,重视开展高水平的实验探究活动,紧密联系生产和生活实际,创设丰富多样的真实情境问题。[2]

3. 学情分析

学生在初中阶段已经接触过有关于铁盐与亚铁盐的物质,具有一定的知识基础;高一学生思维活跃,生活中的真实情境能够激发学生的探究热情;学生具有基本的实验操作能力,但缺乏将化学知识融于真实情境以及实验探究过程的综合能力,不能有效建构思维模型。通过本节内容的学习,在已有氧化还原反应和离子反应理论知识的基础上,结合元素化合物的知识不断积累感性认识,最终达到将化学理论与元素化合物的学习融会贯通的境界。

4. 素养导向的教学目标

(1)通过实验探究铁的重要化合物的化学性质,能从宏观和微观结合的视角形成物质的分类观,并能准确进行符号表征。

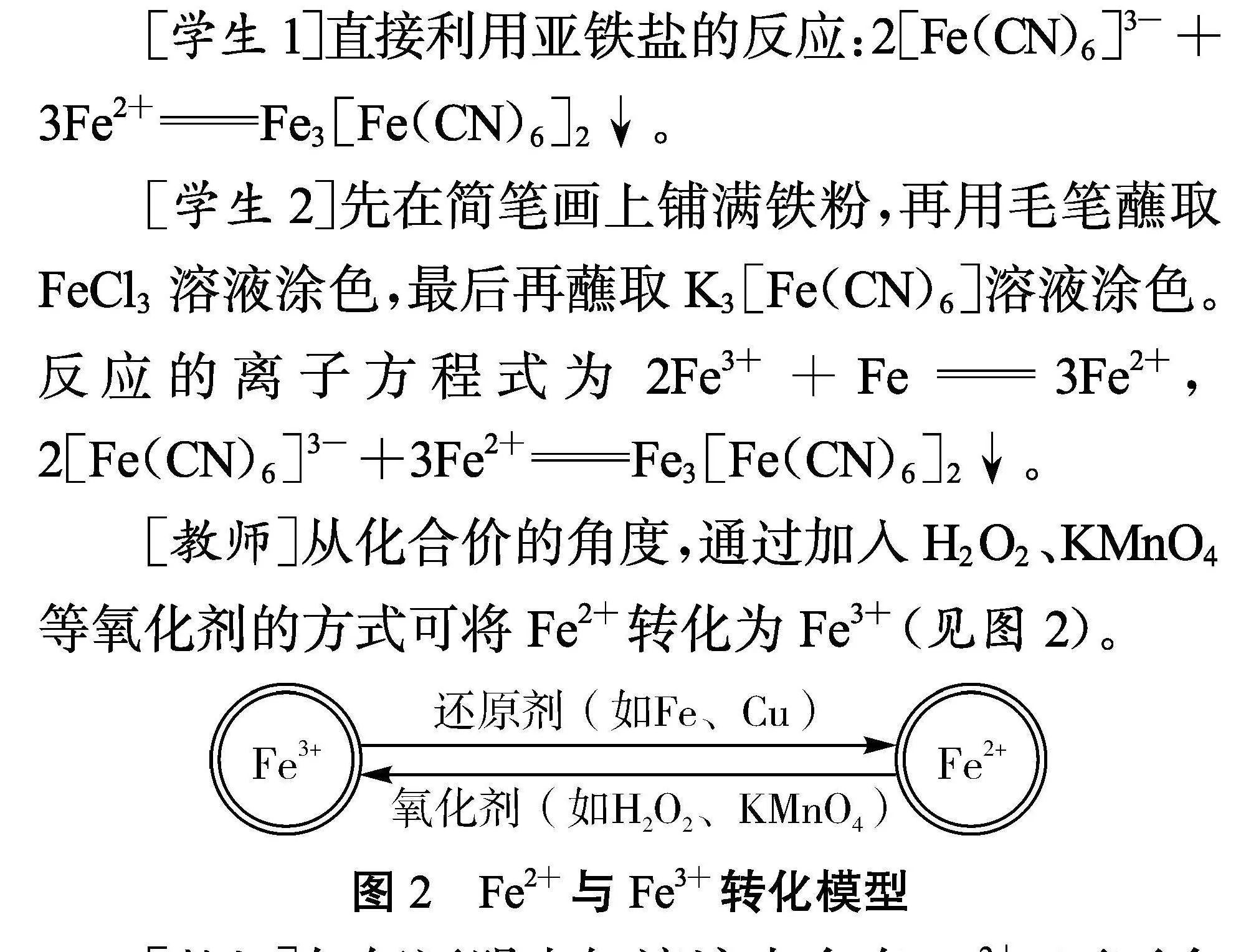

(2)通过实验事实进行证据推理,利用铁及其化合物的“价—类”二维图构建Fe3+与Fe2+相互转化的思维模型,丰富研究物质的思路和方法。

(3)借助铁盐、亚铁盐的检验与相互转化原理,强化物质性质决定用途的观念;结合补铁剂的使用,感受化学物质及其变化的社会价值,培养解决实际问题的能力。

(4)利用绘画实验代替传统试管实验,在发展学生创新性思维的同时渗透化学美育,增强学生对中国传统文化的民族自豪感。

二、教学方法

1. 情境教学法

通过创设教学情境,启迪学生思维,发展学生在真实情境中解决实际问题的能力。

2. 探究实验法

通过小组合作设计并实施实验方案,加强思维碰撞,培养学生的团队合作意识。

3. 任务驱动法

通过提供学习情境,引导学生完成《只此青绿》中简笔画的绘制,建立不同价态铁的相互转化模型等学习任务,驱动学生自主思考,实现核心素养不同水平的进阶。[3]

三、教学流程

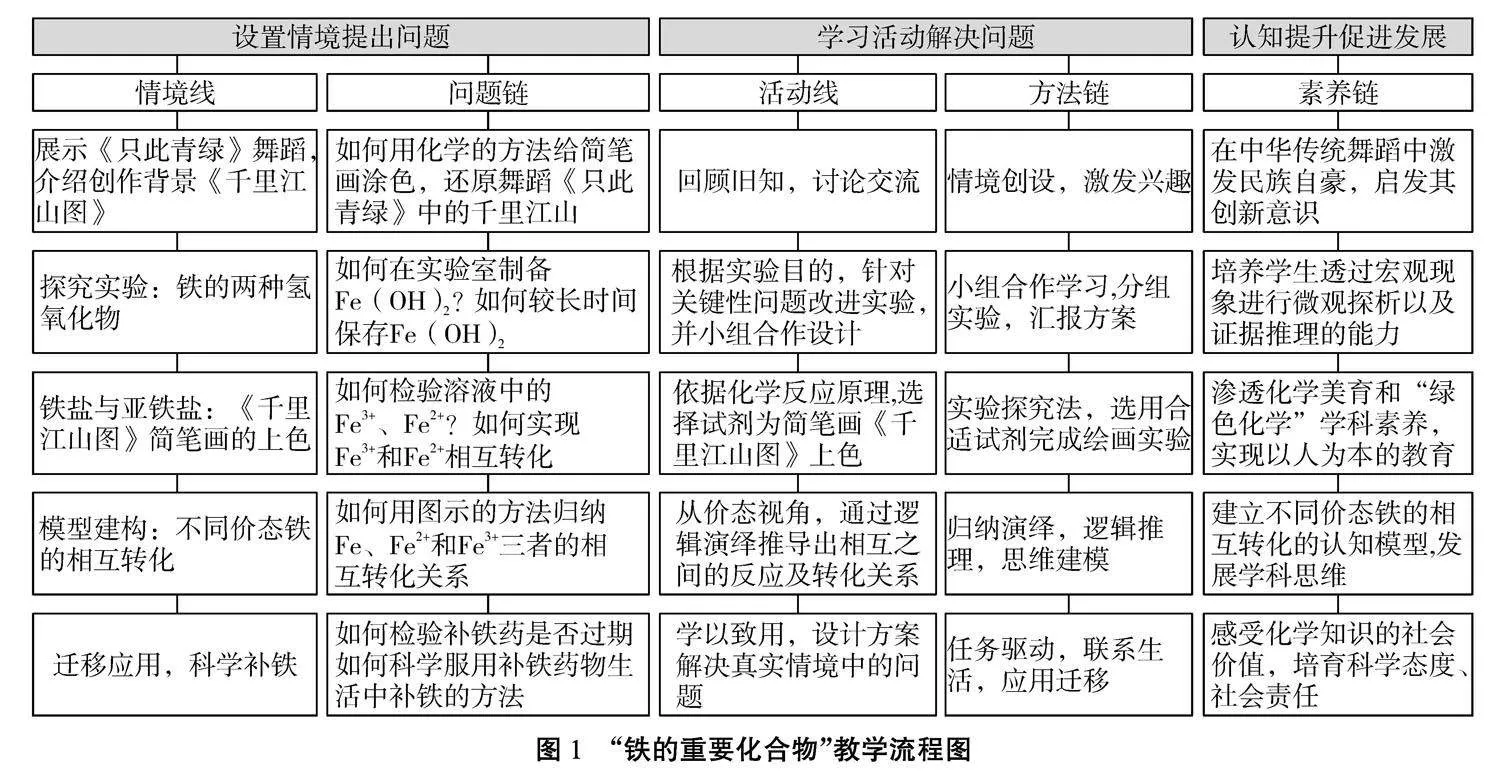

本节课以“铁的重要化合物”为主线,通过层层递进的任务驱动和丰富多样的学生探究性活动,引导学生深入探索。在教学环节中创新性地引入绘画实验,不仅激发了学生的学习兴趣,还巧妙融合了化学美育,助力学生高阶思维发展,实现学科知识与核心素养的深度融合。“铁的重要化合物”教学流程如图1所示。

四、教学实录

1. 环节一" 情境导入,建立联结

[情境导入]教师播放《只此青绿》的舞蹈视频,并介绍这是以《千里江山图》为背景创作的舞蹈。

[教师]我们能否利用铁及其化合物的性质,选用相应的试剂,给空白简笔画涂色,绘制《只此青绿》中的千里江山。请同学们回忆不同价态的铁有哪些物质组成。

[学生活动]观看视频并回忆相关知识。

[设计意图]从舞蹈创作背景《千里江山图》出发,通过对教材内容的二次开发,引发学生思考如何用化学方法还原图画,培养其创新意识。

2. 环节二" 探究实验——铁的两种氢氧化物

任务:认识铁的两种氢氧化物。

[教师活动]将学生分为两组分别进行实验。

[学生实验]铁的氢氧化物的制备,试管①:1mL的FeCl3和1mL的NaOH溶液;试管②:1mL的FeSO4和1mL的NaOH溶液。

[教师]依据实验现象回答以下问题。

(1)描述试管①中的现象,并解释现象。

(2)描述试管②中的现象,并解释现象。

(3)从物质分类的角度分析铁的氢氧化物的化学性质,并用化学方程式表示。

(4)分析如何较长时间保存Fe(OH)2?有哪些实验改进方法?

[学生活动]分组实验,记录现象,汇报结果。

[教师活动]在完成任务过程中,对学生的分析过程进行评价和完善,总结铁的氢氧化物的制备方法。

[设计意图]在完成任务过程中,培育学生的实验操作能力,提升学生的合作表达能力,自主发现问题、分析问题、解决问题的综合能力,以及透过宏观现象进行微观探析的核心素养。

3. 环节三" 铁盐与亚铁盐——《千里江山图》简笔画的上色

任务:认识铁盐和亚铁盐的性质。

[教师]展示铁盐和亚铁盐的试剂瓶并介绍它们的组成。如何检验Fe2+、Fe3+?

[学生活动]从价态和离子颜色的视角认识铁盐和亚铁盐。

探究活动一:Fe2+的检验。

[教师]请同学们结合已有知识讨论检验方法。

[学生1]观察颜色,溶液显浅绿色。

[学生2]加入NaOH溶液,生成白色沉淀后迅速变成灰绿色,最后变为红褐色。

[教师]是否还有其他检验方法?

[学生]可以加入K3[Fe(CN)6]溶液,会生成蓝色沉淀。

[教师活动]说明Fe2+与[Fe(CN)6]3-反应会生成蓝色沉淀,并介绍检验Fe2+的特征反应。

[学生实验]用毛笔分别在表面皿中蘸取FeCl2溶液和K3[Fe(CN)6]溶液绘制“青绿襦裙”[4],其他同学在试管中用K3[Fe(CN)6]溶液来验证Fe2+。

探究活动二:Fe3+的检验。

[教师]学完了Fe2+的检验,我们来思考Fe3+的检验方法有哪些?

[学生1]观察颜色,溶液显黄色。

[学生2]加入NaOH溶液,生成红褐色沉淀。

[教师]如果溶液中只有极微量的Fe3+,还能否用上述方法检验?

[学生实验]分组实验,选取试剂进行实验,由小组代表汇报选择的试剂,观察到的现象,得到的结论。

[学生1]滴加NaOH溶液无明显现象。

[学生2]滴加KSCN溶液,溶液变红色。

[教师]对比实验现象,得出结论:KSCN溶液检验Fe3+更灵敏,涉及的反应是检验Fe3+的特征反应。

探究活动三:Fe3+和Fe2+的相互转化。

[教师活动]展示丹霞山地貌图片,介绍其显红色的原因,引导学生用现有的试剂绘制一座红色的丹霞山。

[学生活动]用毛笔分别在表面皿中蘸取FeCl3溶液和KSCN溶液绘制丹霞山。

[教师]实际上的丹霞山深浅不一,如何从颜色上得到更真实的丹霞山?(提示从化合价变化的角度,利用氧化还原原理引导学生将Fe3+转化为Fe2+)

[学生]可以加入还原剂将Fe3+转化为Fe2+。

[学生活动]用毛笔在表面皿上蘸取VC溶液涂在上面的图画上进行验证。

[教师活动]展示《千里江山图》创作原型庐山,引导学生利用铁盐与亚铁盐的性质,得到庐山的蓝色。

[学生1]直接利用亚铁盐的反应:

2[Fe(CN)6]3-+3Fe2+Fe3[Fe(CN)6]2↓。

[学生2]先在简笔画上铺满铁粉,再用毛笔蘸取FeCl3溶液涂色,最后再蘸取K3[Fe(CN)6]溶液涂色。反应的离子方程式为2Fe3++Fe3Fe2+,2[Fe(CN)6]3-+3Fe2+Fe3[Fe(CN)6]2↓。

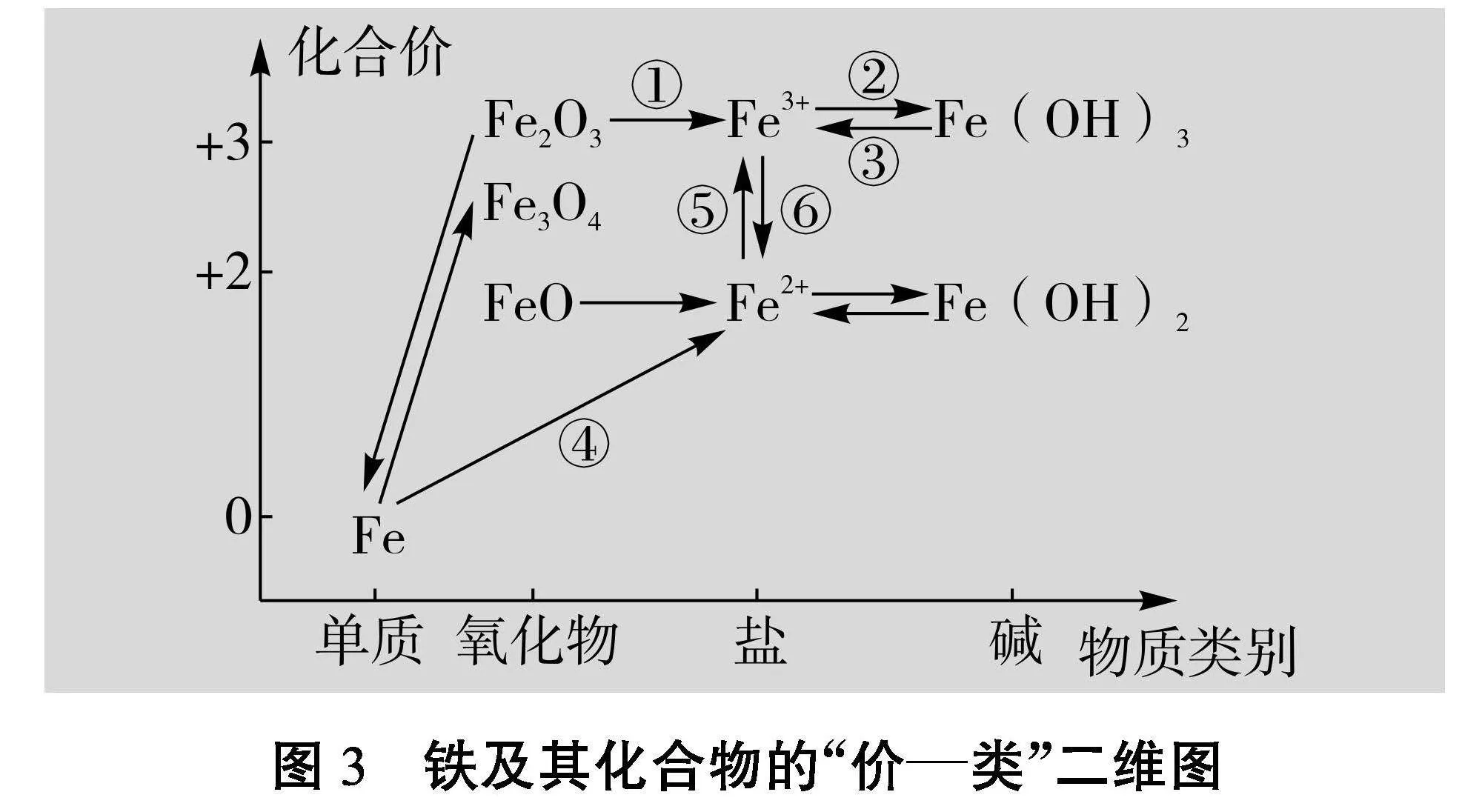

[教师]从化合价的角度,通过加入H2O2、KMnO4等氧化剂的方式可将Fe2+转化为Fe3+(见图2)。

[教师]如何证明未知溶液中含有Fe2+,而不含有Fe3+?

[学生活动]以小组为单位,交流讨论得出方案,进行实验的设计和实施,并汇报实验结果。

[学生1]待测液中加入KMnO4溶液,紫色褪去。

[学生2]待测液中加入KSCN溶液,不变色,再加入H2O2溶液,变为红色。

[教师活动]分析评价学生方案,指出学生1提出的方案不能证明溶液中不含有Fe3+,引导学生可加入氧化剂将Fe2+转化为Fe3+进行检验,并用此方案绘制出一轮红日。

[设计意图]在本环节中,我们结合《只此青绿》舞蹈中襦裙的灵感与丹霞山的自然美景,首先探究了铁离子与亚铁离子的检验原理。随后,引导学生从价态和物质类别两个维度出发,基于氧化还原原理,建构了铁离子与亚铁离子的转化模型。此过程不仅融合了理性认识与视觉感知,还旨在提升学生的创造能力,促进他们对化学之美的深刻理解。

4. 环节四" 建立不同价态铁的相互转化模型

任务:建立不同价态铁的相互转化模型。

[教师]Fe、FeSO4和Fe2(SO4)3三种物质中,哪种物质可作氧化剂,哪种可作还原剂,哪种既可作氧化剂又可作还原剂?

[学生活动]通过对不同价态铁元素的思考并写出相关方程式。

[资料卡片]Fe3+氧化性的应用——刻蚀铜电路板。[5]

[学生活动]阅读资料,提取关键信息,了解Fe3+氧化性的应用。

[教师]如何用“价—类”二维图归纳Fe、Fe2+和Fe3+之间的相互转化关系?请交流讨论。

[学生活动]思考交流后,绘制出铁及其化合物的“价—类”二维图(见图3)。

[设计意图]通过逻辑演绎推导出发生的反应,初步培养学生获取信息、加工信息、深化推理的能力。

5. 环节五" 实践探究,迁移应用,科学补铁

[教师]根据常用补铁药的硫酸亚铁缓释片相关资料,“亚铁盐可以用来治疗缺铁性贫血,其主要成分是硫酸亚铁。亚铁离子不稳定,容易被氧化成铁离子,从而影响药效。”思考以下三个问题:①如何检验补铁药是否过期?②如何科学服用补铁药物?③除了服用补铁药物,生活中还有哪些补铁的方法?

[学生活动]提出假设,设计并完成检验方案;根据亚铁离子易被氧化的性质,得出科学服药的方法,养成科学补铁的好习惯。

[设计意图]学以致用,让学生感受化学物质及其变化的社会价值,增强合理使用化学药品的意识,培养用化学知识解决实际问题的能力,实现学科核心素养不同水平的进阶。

五、教学反思

通过整合教学资源,将舞蹈《只此青绿》与铁盐、亚铁盐化学性质巧妙融合,使用绘画实验代替传统试管实验,展现了化学教育的美学追求。这一创新实践不仅提升了学生的课堂参与度,还巧妙突破了教学难点,同时培育了“绿色化学”理念及终身学习能力。通过创设问题情境,鼓励学生自主建构知识,促进了其核心素养的发展。[6,7]探究性实验活动激发了学生高阶思维,暴露出认知障碍,生成了宝贵教学资源,并在过程中强化了创新精神与实践能力。最终,在绘画创作中,学生既展现了创造力,又实现了化学实验设计的美学价值与素养教育目标。

参考文献

[1]王晶,郑长龙.普通高中教科书" 化学" 必修" 第一册[M].北京:人民教育出版社,2019.

[2]中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[3]胡久华.深度学习:走向核心素养(学科教学指南·初中化学)[M].北京:教育科学出版社,2019.

[4]黄怡婷,钱扬义,王敏琪.三价铁离子和二价铁离子的鉴别与转化的绘画实验[J].化学教育(中英文),2022(23):84-92.

[5]上官庆景,阮雪丹.基于元素化合物认识模型的单元教学设计实践探索——以“铁及其化合物”单元教学为例[J].化学教育(中英文),2021(19):69-74.

[6]蔡玲玲,林海斌.生活境脉促体验 实验创新助探究——指向核心素养发展的“铁及其化合物的应用”教学实践[J].化学教育(中英文),2021(21):47-51.

[7]张丽华.“素养为本”的元素化合物知识教学——以“铁及其重要化合物”为例[J].化学教学,2019(8):57-61.