“看见”分子间作用力的数字化实验设计

基金项目:本文系中国教育学会“化学实验教学”专项课题重点课题“化学数字化实验在跨学科实践活动中的应用研究”(202300170802ZXA)、江苏省教育科学“十四五”规划课题“高中化学认知模型建构的实践研究”(D/2021/02/540)、江苏省中小学教学研究第十四期课题“高中化学学业质量标准的实施策略研究”(2021JY14-ZB10)的阶段性研究成果。

摘" 要:本文通过四组数字化实验,将分子间作用力的存在表征为液体挥发时温度和气压的变化数据;通过实验测定液体有机物在常压下挥发时的温度变化数据以及负压条件下挥发时的气压变化数据,双重表征分子间作用力的存在,实现思维可视化,帮助学生形成证据意识,提升分析问题与解决问题的能力。

关键词:数字化实验;分子间作用力;温度变化;气压变化

文章编号:

1008-0546(2024)14-0089-03

中图分类号:

G632.41

文献标识码:

B

一、

问题的提出

分子间作用力是高中阶段的重要概念,源自《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》模块2“物质结构与性质”主题2“微粒间的相互作用与物质的性质”[1]

,该主题涉及微观层面,理论性强、内容抽象,学生不易理解。在“教学策略”中指出,教学要关注不同类型微粒间相互作用概念的形成和发展思路,充分利用建立这些概念所使用的关键证据,通过实验事实和数据的对比,引发学生的认知冲突,引导学生进行解释。通过分子间作用力落实“宏观辨识与微观探析”“证据推理与模型认知”“科学探究与创新意识”等核心素养,教师要精心设计实验探究活动,促进学习方式转变,发展可视化思维,让学生“看见”分子间作用力。

二、“看见”分子间作用力的数字化实验设计

通过检索发现,关于分子间作用力的可视化实验改进文献较少。从研究的反应底物来看,实验选择的物质主要集中在醇类,如林丹萍等[2]利用手持技术数字化实验探究比较丁醇同分异构体的分子间作用力大小;王西宇等[3]利用手持技术数字化实验比较丙二醇两种同分异构体的分子间作用力大小;王立新等[4]利用手持技术数字化实验构建“分子间作用力”TQVC概念认知模型,即“转化—量化感知—视觉感知—比较”概念认知模型等。

由于醇类分子间同时存在氢键和范德华力两种分子间作用力,所以两种分子间作用力的相对大小难以通过实验进行比较。王春[5]借助温度传感器实验测定常见烷烃、醇类蒸发时的温度变化曲线,直观表征分子间作用力,帮助学生理解同系物和同分异构体等概念内涵。从实验测量视角来看,该类研究只有单一的温度视角,对于分子间作用力大小的量化表征不够全面。

本研究选取了中学常见的正戊烷、正己烷、正庚烷以及相对分子质量与正己烷接近的正丁醇设计数字化实验,测定常压下液体有机物挥发时的温度变化数据以及负压条件下液体有机物挥发时的气压变化数据。通过双重表征方式,使微观的、抽象的分子间作用力以直观的、可视化的形式呈现,促进学生对于氢键和范德华力的存在及其影响因素的认知与理解。

1. 实验原理

一定外界条件下,液体表面的分子暴露在空气中,需要吸收一定的能量来挣脱液体进入空气中。只有超过平均分子动能的分子才可以克服邻近分子的吸引力,逸出液面进入气相。在环境不能提供能量补充时,体系温度就会下降,密闭体系中气体压强增大。物质的挥发性、蒸气压均与分子间作用力呈负相关。换言之,分子间作用力越大,分子从液体物质表面逃逸的倾向越小,物质的挥发性越小,体系的气压越小,且相同时间内挥发时温度降低幅度越小。

本研究通过温度传感器、气压传感器,分别测定常压下三种烷烃同系物及正丁醇挥发时的温度下降幅度,以及负压条件下挥发时气压增大幅度来比较分子间作用力的大小。

2. 实验器材、药品及装置

(1)实验器材。

Logger Pro数字化实验系统(温度传感器、气压传感器、数据采集器)、滤纸、小试剂瓶、塑胶套圈、乳胶手套。

(2)实验药品。

正戊烷、正己烷、正庚烷、正丁醇。

(3)实验装置。

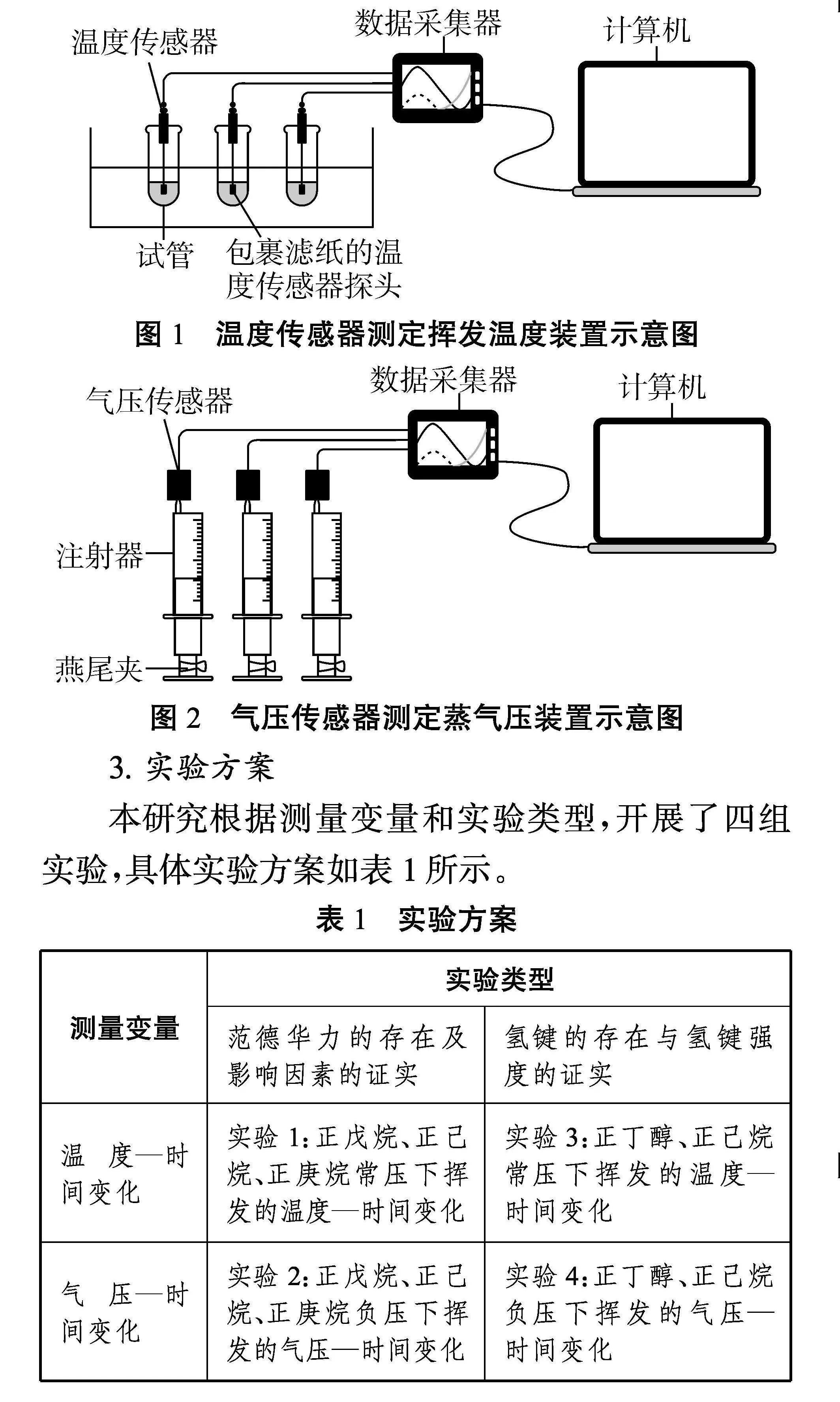

温度传感器测定挥发温度装置、气压传感器测定蒸气压装置分别如图1和图2所示。

3. 实验方案

本研究根据测量变量和实验类型,开展了四组实验,具体实验方案如表1所示。

4. 实验步骤及数据分析

四组实验在温度、大气压、湿度、空气流速等相同条件下进行,具体的实验步骤及数据分析如下。

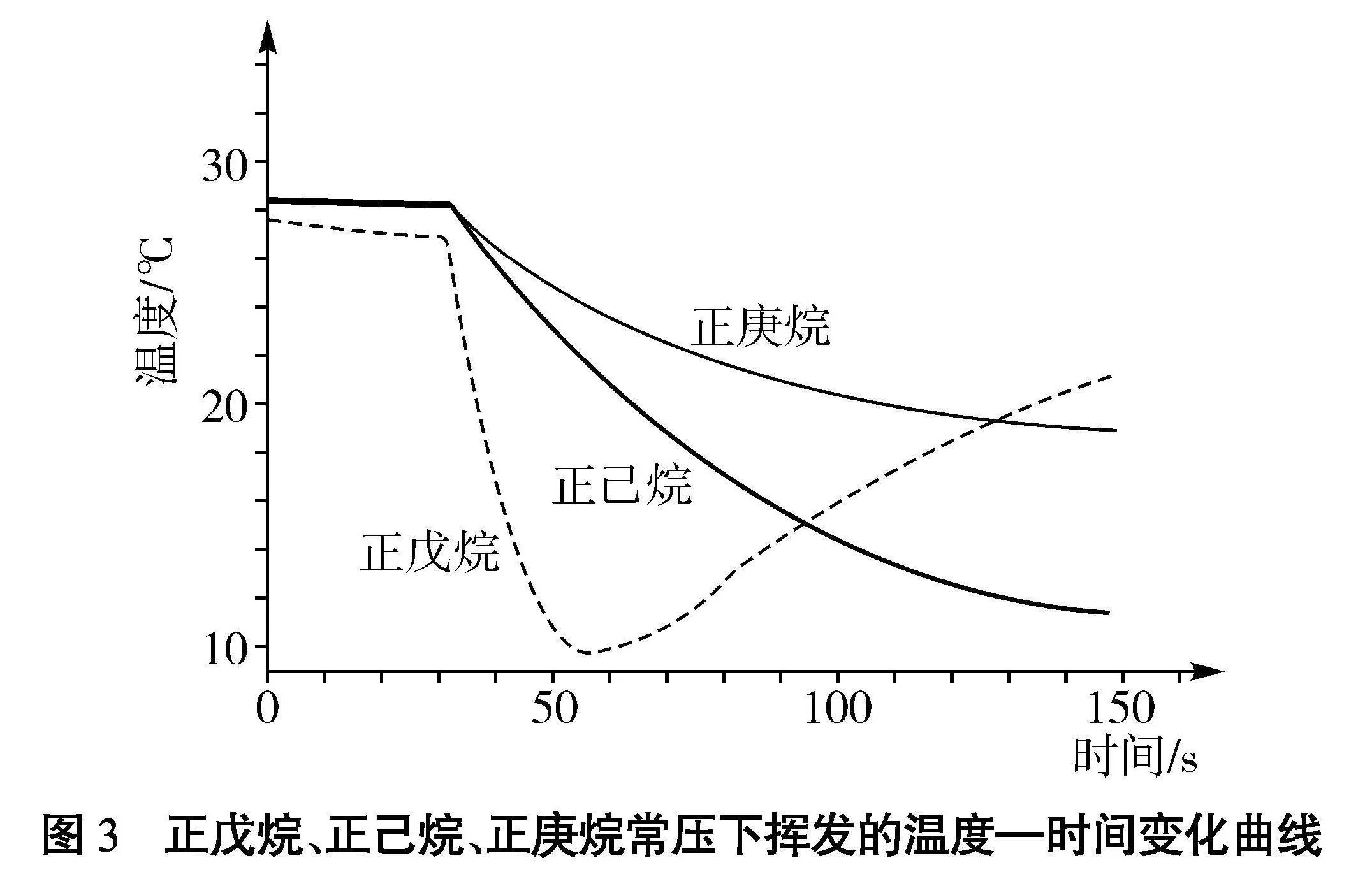

[实验1]将温度传感器接入Logger Pro数字化实验系统,分别用浸润过正戊烷、正己烷、正庚烷的滤纸包裹温度传感器探头,测定三种物质常压下挥发时的温度变化数据,并绘制曲线,如图3所示。

图3中曲线均下降说明挥发过程吸热,且三条曲线依次对应的三种物质范德华力有所差异。正戊烷的温度下降最多,正庚烷下降最少,说明相对分子质量越大,范德华力越大。后续正戊烷曲线上升是由于正戊烷的相对分子质量较小,范德华力较小,挥发速率较快,先挥发完成;此时体系温度低于环境温度,随时间增加,温度逐渐上升。

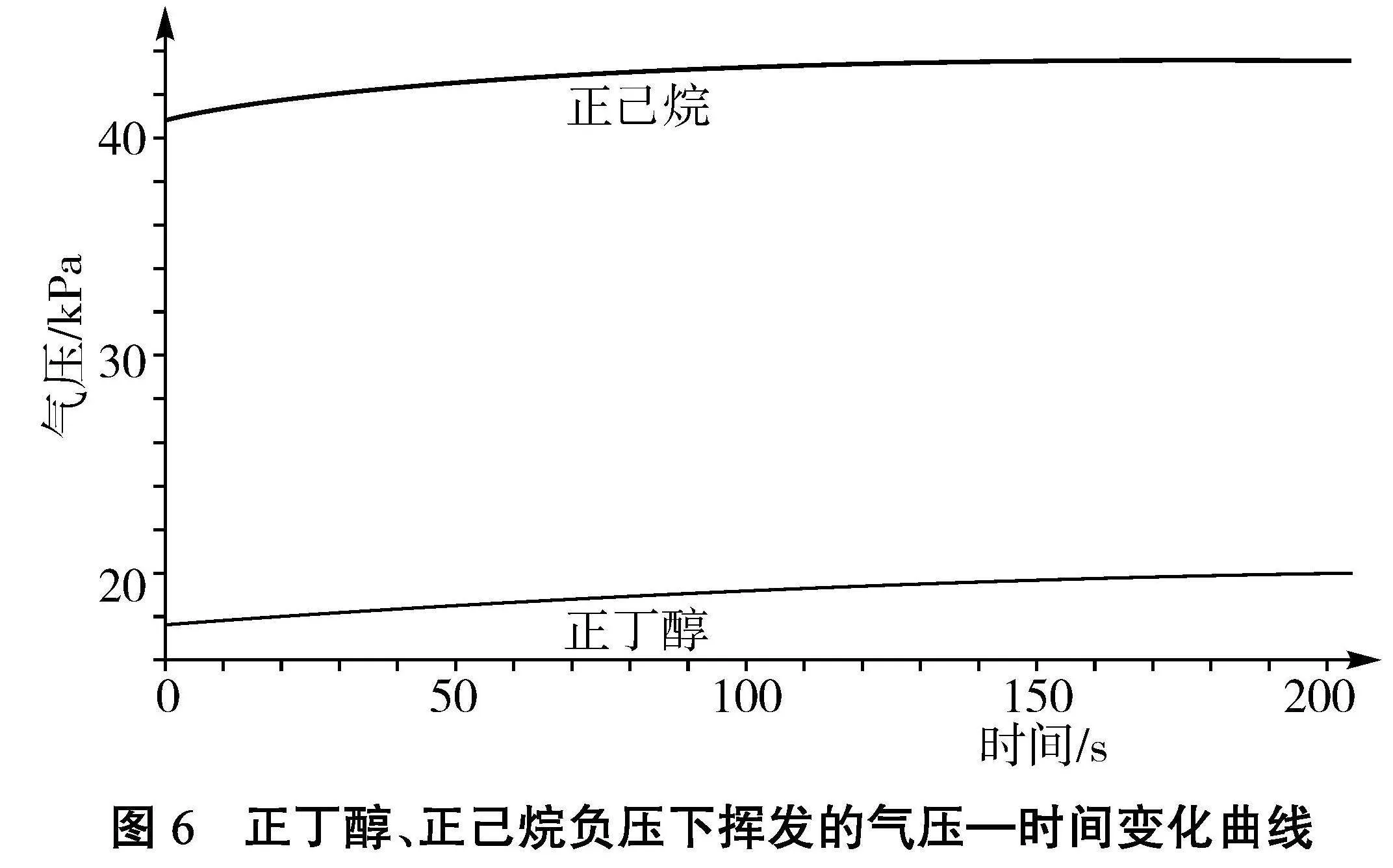

[实验2]将气压传感器接入Logger Pro数字化实验系统,分别用注射器吸取相同体积的正戊烷、正己烷和正庚烷液体,连接好气压传感器,将注射器向外抽拉至相同刻度并固定,测定三种液体物质负压下挥发时的气压变化数据,并绘制曲线,如图4所示。

由图4可知,相对分子质量最大的正庚烷,其具有的范德华力也最大,相同负压条件下产生的蒸气压更小,单位时间内气压就越小。实验2从气压视角进一步证实了范德华力的存在及其影响因素,补充了温度视角的证据。

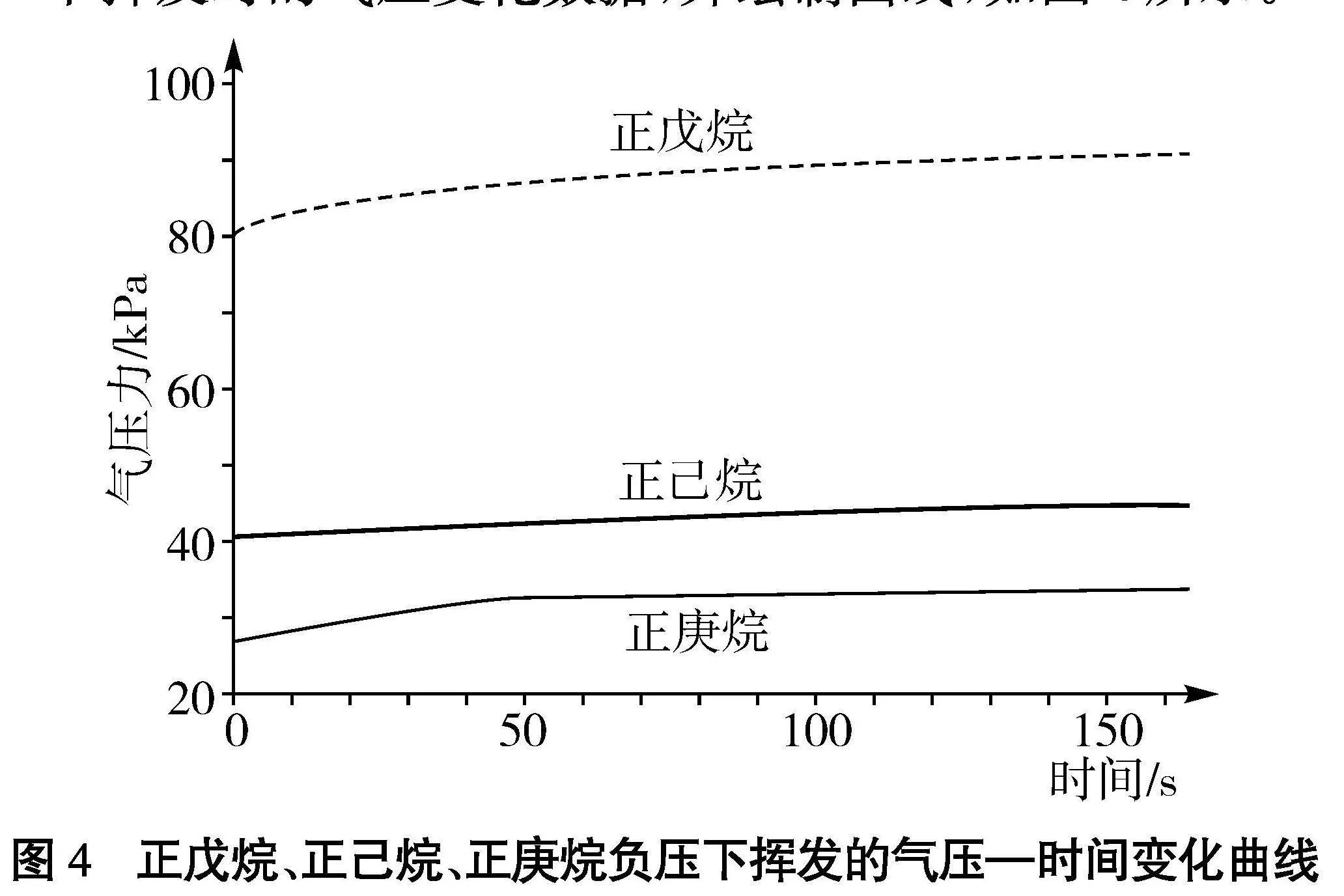

[实验3]将温度传感器接入Logger Pro数字化实验系统,分别用浸润过正丁醇和正己烷的滤纸包裹温度传感器探头,测定两种物质常压下挥发时的温度变化数据,并绘制曲线,如图5所示。

由图5知,单位时间内,相对分子质量较小的正丁醇在挥发时温度降低反而更少。这一实验结果与正丁醇的范德华力比正己烷小的事实相悖,说明在正丁醇分子之间必然存在另外一种区别于范德华力的作用力:氢键。由图不难推理出氢键的强度大于范德华力。

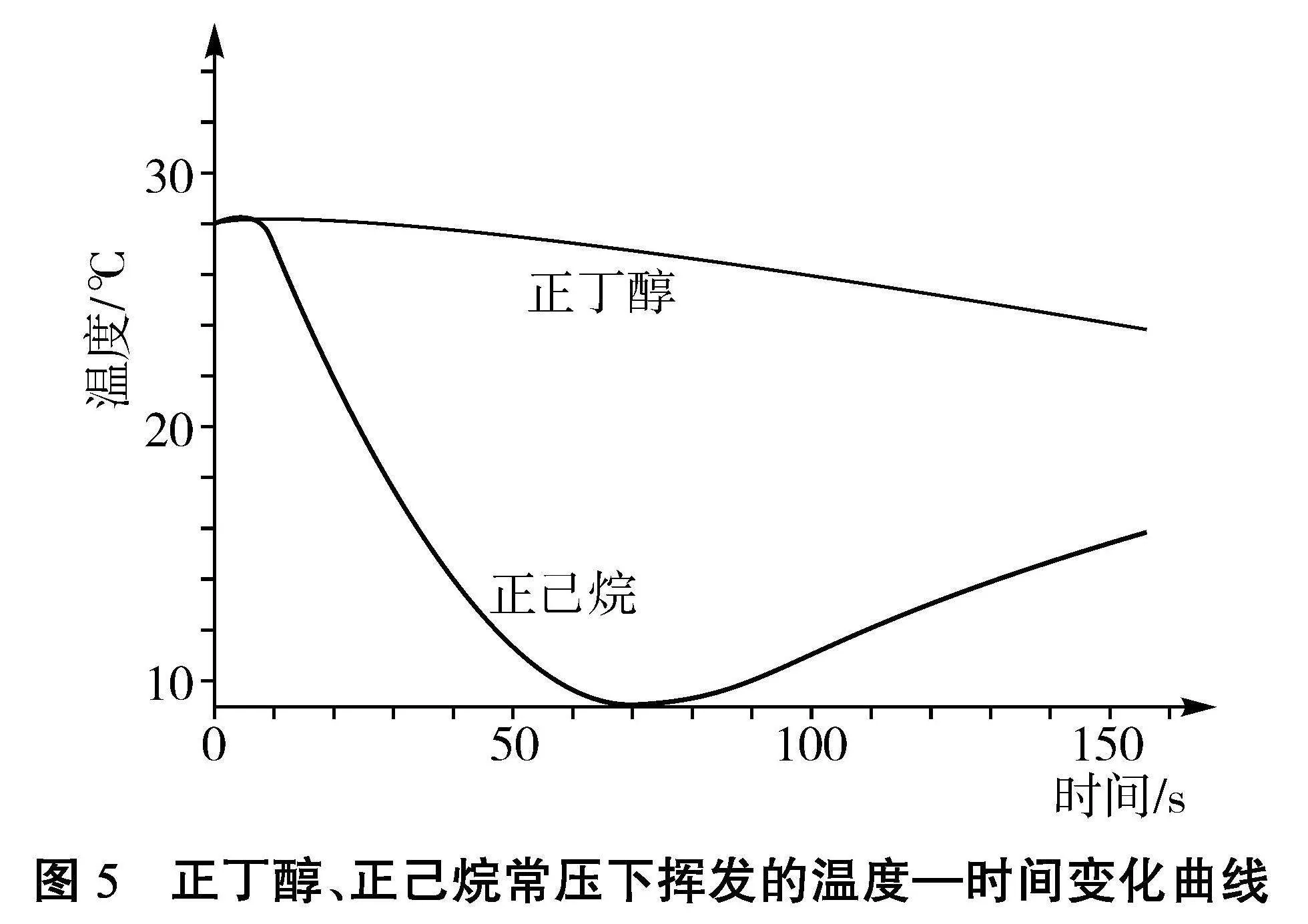

[实验4]将气压传感器接入Logger Pro数字化实验系统,分别用注射器抽取相同体积的正丁醇和正己烷,连接好气压传感器,将注射器向外抽拉相同体积并固定,测定两种液体物质负压下挥发时的气压变化数据,并绘制曲线,如图6所示。

由图6可知,相对分子质量较小的正丁醇在相同负压条件下产生的蒸气压更低,说明正丁醇分子间存在着强度大于范德华力的氢键。实验3、实验4同时从温度和气压两个视角设计实验,寻求证据,较为全面地证实了范德华力与氢键的存在,并通过实验结果推理出范德华力的影响因素及氢键的强度大小。

5. 实验结论

本研究通过温度传感器、气压传感器对三种烷烃同系物及正丁醇挥发时温度与气压变化,表征分子间作用力的存在和相对大小。通过比较四组实验数据曲线,得到以下结论。

(1) 三种烷烃同系物的温度—时间变化曲线与气压—时间变化曲线反映了分子间范德华力的存在;三种烷烃同系物的组成和结构相似,相对分子质量越大,范德华力越大。

(2)与正己烷相比,正丁醇的相对分子质量更小,范德华力更小;但正丁醇分子间存在氢键,远大于正己烷分子之间的范德华力,因此正丁醇分子间作用力大于正己烷。

6. 实验成功的关键

本研究的四组对照实验需要控制变量,在相同温度、气压、空气湿度和空气流速的情况下实施,具体要求如下。

(1)实验1、实验3中测定温度—时间变化曲线时,使用的温度传感器探头用滤纸包裹蘸取有机物,确保包裹滤纸的大小与包裹面积相近,并用橡胶套圈固定住滤纸。

(2)选取容积相同的小试剂瓶,各倒入相同体积的有机物液体使液面处于同一水平线上,温度传感器探头浸入液体中的高度和浸润时间相同,确保探头取样量相近。

(3)实验2与实验4中测定气压—时间变化曲线时,使用规格相同的注射器抽取相同体积的液体,向外抽拉相同体积,以产生相同的负压,并用燕尾夹固定住,以确保产生的负压相近。

(4)四组实验需同时进行对照实验,调节起始温度、气压基本相同时再开始采集数据。

三、

实验设计的意义

本实验通过四组数字化实验从温度与气压两个视角同时寻求证据,证实分子间存在范德华力与氢键,同时厘清了范德华力的影响因素及氢键的强度。四组对比实验引导学生形成证据意识,通过数字化实验实现思维的可视化,落实“宏观辨识与微观探析”的化学学科核心素养,培养学生使用科学方法的能力,提供给学生分析问题和解决问题的方法,提升学生的实验探究能力。

本数字化实验在后续教学中还可进一步拓展,将底物拓展到同分异构体,如正己烷与2-甲基戊烷、邻羟基苯甲醛与对羟基苯甲醛、正丁醇和乙醚等,增加数字化实验宏观表征微观粒子结构的普适性,促进学生对分子间作用本质的理解。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[2]林丹萍,钱扬义,王立新,等.手持技术数字化实验支持下的抽象化学概念学习——以探究比较丁醇同分异构体的分子间作用力大小为例[J].化学教育(中英文),2020(1):74-78.

[3]王西宇,钱扬义,黄乐显.应用手持技术数字化实验比较“丙二醇的2种同分异构体”分子间作用力大小[J].化学教育(中英文),2020(17):86-91.

[4]王立新,钱扬义,苏华虹,等.手持技术数字化实验与化学教学的深度融合:从“研究案例”到“认知模型”——TQVC概念认知模型的建构[J].远程教育杂志,2018(4):104-112.

[5]王春.借助温度传感器实验比较有机物分子间作用力的大小[J].化学教学,2022(1):56-60.