新农科背景下地方院校创新创业人才培养研究

摘 要:在新农科建设背景下,创新创业实践型新农人才的培养存在创新型教师匮乏、实践周期性强、校内可支配经费短缺和毕业生与社会需求脱节等矛盾。该校教学改革的探索表明,通过培养学生“新农科+”实践素质能力、强化创新创业教育、突出学科智慧农业特色亮点等实践形式,利用地域特色平台和企事业单位开展产教融合和协同创新,结合校内外专业竞赛增强“以赛促学、以赛促研、以赛促创”的创新创业教育,打造智慧农业实践教育品牌,对全面推动应用型、复合型、创新型新农科高质量人才的培养具有显著提升的效果。

关键词:新农科;地方院校;产教融合;创新人才培养;协同育人

中图分类号:C961 " " "文献标志码:A " " " " "文章编号:2096-9902(2024)09-0125-05

Abstract: In the context of the construction of \"New Agricultural Science\", there are some contradictions in the cultivation of innovative and entrepreneurial practical talents, such as the shortage of innovative teachers, the strong periodicity of practice, the shortage of disposable funds in the school, the disconnection between graduates and social needs, and so on. The exploration of teaching reform in our school shows that through practical forms such as cultivating students' practical quality and ability of \"New Agricultural Science Plus\", strengthening innovation and entrepreneurship education, highlighting the characteristics of discipline wisdom agriculture and other practical forms, making use of the platform of regional characteristics and enterprises and institutions to carry out industry-education integration and collaborative innovation, combined with professional competitions inside and outside the school to strengthen the innovative and entrepreneurial education of \"competition to promote learning, competition to promote research, competition to promote innovation\", to build the brand of smart agriculture practice education. It can significantly improve the training of applied, compound and innovative \"New Agricultural Science\" high-quality talents in an all-round way.

Keywords: new agricultural science; local colleges; integration of industry and education; cultivation of innovative talents; collaborative education

2018年,教育部提出了高等教育要实现“产教融合、产学研结合、校企合作”,很多院校也对“产教融合[1-3]、校企合作[4-7]”等实践实习方式和路径进行了摸索。西北农林科技大学构建了“1423”型以培养复合型能力为核心的设施农业科学与工程专业实践教学新体系[8];山东农业大学创建了实验室基础实习—实训基地专业实习—企业顶岗实习三位一体的多元化实践教学体系[8];华中农业大学构建了六段式“梯阶式渐进型”实践教学体系[9],以上高校对实践教学体系的探索,均提高了学生的实践动手能力,也为地方高校实验实训的开展提供了借鉴经验。2019年,习近平总书记指出,“为推进农业农村现代化、确保国家粮食安全……推进乡村全面振兴不断作出新的更大的贡献”[10]。“培养更多知农爱农、扎根乡村的人才,推动更多科技成果应用到田间地头”,“畅通各类人才下乡渠道,支持大学生……到农村干事创业”[11]。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“高质量发展”是我国长期的发展主题,中国教育进入全面提质创新时代。地方普通本科院校是我国高等教育的重要部分,承担着振兴地方经济和培养地方人才的重任。如何在提高实践教学质量,培养创新型、实践型、应用型人才的建设中实现良好转型,是国家发展和社会需求的重大问题[12-13]。

面对地方院校新农科创新实践型人才培养的问题与困境,潍坊科技学院(以下简称“我校”)发挥地域优势,构建创新型新农科人才培养团队,提高实践创新教学质量标准与保障机制,完善新农科应用型课程实践体系,促进“新农科+”实践素质能力的提升。基于教学实验室、科研实验室、农业基地训练中心、校企联合技术中心、大学生创新实践基地和共享企业实习基地等,建立了多层次、递进式的新农科复合人才创新创业实践平台,将通识创新教育、校内外课程实训、科研和创新大赛等有机结合,强化创新创业教育,培养高质量创新型人才,有了深入的探索。

1 "地方院校新农科创新实践型人才培养问题与困境探索

1.1 "具备“双创”能力的高素质应用型教师匮乏

多数高等农业院校的教师,几乎都是研究生毕业即进入教学岗位,主要从事一线的教学和科研工作,没有企业锻炼背景,没有智慧农业、大数据处理等教育教学理论和实践基础。传统教育教学中成长起来的农学领域教师,面对汹涌而来的全民创业大背景和对智慧农业实践教学变革的强烈要求,表现出自身创新教育思路和实践教学能力的不足和对信息技术深度融合的无助。专业教师和单一教学机构难以培养出复合型新农科人才,相应的学科也难以支撑行业快速创新发展的社会要求。

1.2 "缺乏有效的社会实践途径

新农科包含新模式、新专业、新课程、新要求和新标准等[14]。高校单一主体自主培养方案为切入点培养人才,传统的农科教学过程照本宣科,除了课堂理论教学和校内基地实验,实践环节仅仅依靠短时间走马观花式参观交流接触生产实践现场,难以真正形成产教融合和深度的校企合作。这“最后一公里”的断层限制了学生密切结合社会需求发展兴趣、创新能力和实践能力等,导致校园培养的人才与社会需求脱节。

1.3 "农业生产实践季节周期性太强

与工科相比,农学专业实践实习中农业生产周期性和季节性非常明显,难以及时协调季节开展实践活动,实践常常不能随理论及时开展;校企合作的工作安排和需求难以有效地按培养方案、按层次梯度协调进行知识的传授和检验。以上情况导致学生知识层混乱或欠缺,对部分实践理解接受困难,难以融会贯通,教学效果缩水,与培养创新实践型人才的目标相去甚远。

1.4 "可支配实践经费短缺

地方性高校与“双一流”高校相比,创新教学的培养经费和实践实习的可支配经费不足。因此地方性高校应用型人才的培养更需要与地方经济的发展和企事业单位的需求结合,寻求真正实现产教融合和校企合作的双赢策略,寻求既能解决高校培养经费不足,又能刺激高校培养社会企业需求人才的有效路径。

2 "发挥地域优势促进“新农科+”实践素质能力的提升新举措

2.1 "培养创新实践型教学团队

高质量的教育需要高素质的专业化教学团队。我校针对单一教学机构难以培养出创新实践型人才的问题,探索了以下改革措施。

提供培训条件,重点学习“互联网+”和“智能+”在线教学技术,学习“管、教双声道”“学生为中心”的教学技术,学习由“术”到“道”的教育思维转变,提升教学团队的教育教学理论和方法。

在教学团队设置中突破学科和部门限制,联合农学院、机械学院、智能制造学院共同培养新农科智慧农业创新教学团队。

聘请企事业单位具有丰富经验的外聘教师,拓展创新创业型课程教育,提高团队创新实践教学能力。

积极引进全产业链的科研与教学团队成员,与寿光蔬菜产业集团、我校智慧蔬菜产业学院合作,促进课程实验设计突破校内实验室,增强实践教学渗透全产业链的跨度与深度。

定期安排中青年教师进企事业单位挂职锻炼,培养双师型教师,目前贾思勰农学院(以下简称“我院”)双师型教师比例已达到80%,有效提升了教学育人与社会接轨的能力。

2.2 "加强学生基础实践能力

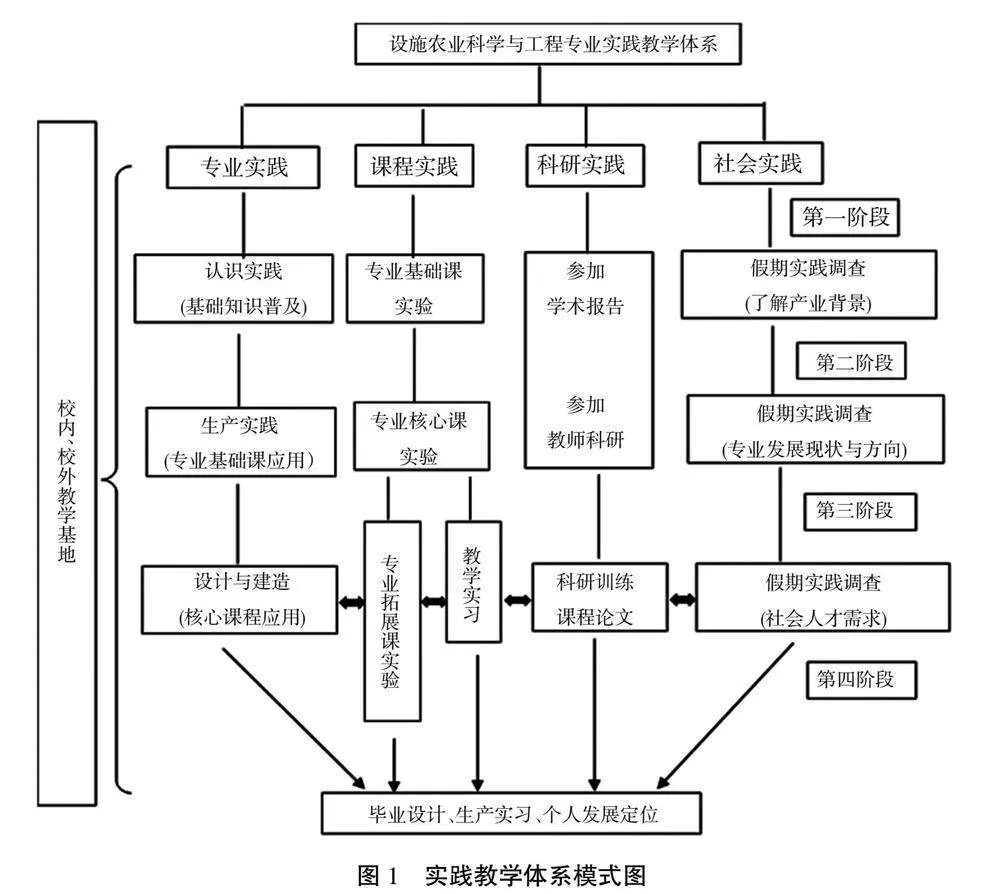

我校在创新实践型人才培养中,结合专业的特点和地域优势,确立实践教学体系。培养学生宽厚的专业基础知识和良好的科学素养,提高学生实践和创新能力。尤其重视“加强基本技能训练,注重实践能力培养,激发创新意识形成,实现资源共享”[15]。以设施农业科学与工程专业为例(图1),体系主要包括四个实践模块:专业实践、课程实践、科研实践和社会实践。按照季节需求和课程要求,打破教学实验室和科研实验室的壁垒,以培养先进设施农业生产技术和智慧农业所需的实践技能、综合实践素质和创新创业技能为导向,系统性进行全产业链的试验实践。课程实践中,合并部分课程内实验,设立系统性的独立实验课程和教学实习,以班级、小组、创业团队等为基础,设计创新型实验,替换传统的验证性实验。独立实验课实验地点包括在校内实验室、校内实习基地、校外联合实验基地完成,主要包括设计性试验、验证性实验、综合性实验、实习训练。借助校内外全产业链生产实践与教学活动结合,加深了学生整体实践感受,提高了专业思维系统化,避免知识碎片化,让学生在双向学习中掌握实践知识,提升实践创新能力。

2.3 "改革第二课堂科研实践拓展

鉴于课程实验受学时的限制,我校加大第二课堂改革力度,充分发挥第二课堂作为有效的专业素质拓展的重要作用,弥补课堂实践的不足,提高专业素养。第二课堂包括专家现场讲座、名家主题报告、课程论文科研等形式。讲座和报告包括校级通识讲座报告和院系专业讲座报告;科研实践团队包括社团活动(公益社团和专业社团)、老师科研课题组、大学生自主科研项目和开放性试验团队等。每周三下午为全校第二课堂实践时间,全校不排课。其余课余时间也可通过参加讲座报告提升课堂理论知识,拓展知识面,了解最新专业概况;通过参加各种课题实验和自主开放实验项目,引导学生充分掌握实验课内容,进行试验创新,锻炼学生自主设计、实验操作、数据分析和实验创新等能力。

2.4 "设计分段分层次实习实训

我院针对不同知识基础、不同年级的学生分段分层次进行相应的实习实训和社会实践。专业集中实习实训安排在第3—6学期,每学期实习2周,主要在校内外实习基地、知名企业等进行,结合培养方案和企业实际需求,训练学生动手操作能力。同时配合社会实践,了解相关产业背景、专业相关现状和方向。顶岗实习主要安排在第7学期,为期2个月,为保证实习效果,实习单位必须为学院认可的知名企业或者校企合作单位,训练学生整体实践能力和按需创新能力。毕业论文设计及毕业实习安排在第7—8学期,学生可以在校内外实验室或者合作实习单位等地方分类进行实验实践,针对考研学生主要训练系统进行实验设计和实验室工作的能力,针对就业学生主要训练企业的实际运作能力和就业创业能力。针对不同情况的学生,可以经本人申请,院系审批后,将顶岗实习与毕业实习合二为一,更具针对性地进行分类人才的高质量培养:考研学生能够有更多时间进行实验室科研工作,就业学生有更多到企业实习的时间,实现毕业与正式就业的无缝衔接。

2.5 "创新产教融合实践模式

充分利用校办企业潍科种业、学府蔬菜等公司,进行专业教学实践训练和科研工作;充分利用地处国际蔬菜博览会城市的平台优势,在博览会建设潍坊科技学院九号厅展馆以及农圣文化展馆,作为学生专业技术实习实训基地和专业素养思政教育基地,让学生能够近距离地接触国际最前沿的设施生产技术;协调实验课程计划和企业公司需求,安排学生进企业、基地进行实践操作,整个过程配备1~3名校内老师和企业导师共同指导,实现产教融合,拓展学生专业视野和就业渠道。以上实践改革有效地提高了设施农业专业学生的实验实习层次,拓宽了视野,提高了毕业生的专业能力和新农科素养。

2.6 "探索校企合作共享型实习基地

充分利用设施农业之乡的优势,与寿光蔬菜产业集团、寿光市禾宜农业有限公司、寿光市三木种苗有限公司、山东新势力农业科技有限公司、山东旺林农业科技有限公司、山东华昂农业科技有限公司和山东华盛农业股份有限公司等进行协同办学。一方面引进企业资源和人才进入教学实践;另一方面安排实验实训在合作公司完成,通过校企合作,企业可以直接参与相关课程的设计和实验,通过项目化训练,使学生进入企业真实环境中参与实习实训[16]。这样的校企合作既解决了校内实习经费不足、校内教师实践经验不足的问题,又打通学习、实践与就业之间的连接点,提高学生实习实训的层次和就业创业的新农视野,学生也可以提前进岗位体验。实习过程配备1~3名校内导师全程随班管理,进入公司后的技术指导和培训则由企业导师全程负责,并填写实习评价单。通过校企合作,有效实现全面提升新农科应用型人才培养质量,满足校内人才与工作岗位需求一致,提升地方农业高校的办学质量。

3 "强化创新创业教育培养高质量创新型人才新思路

3.1 "实施专业大类培养熏陶

新生入学后第一学年不分专业进行通识教育,培养大学生广博的人文素质,实现“培根、铸魂、启智、润心”。第二学年相近专业进行大类培养,进行“大国三农”思政教育,奠定新农科专业素养;第三学年开始进行创新创业教育和就业能力教育,为学生提供更优质的创新型专业实践,强化学生实践技能和创新创业能力。将农学专业教育与创新创业教育有机融合,以“宽口径、厚基础、强应用、重创新”为目标[17],倒推课程设计和实践设计,创建有利于创新思维方法和创业能力培养的课程体系和实践体系,从而培养出具备“双创”能力的新农科复合型人才。

3.2 "分类培养跨学科高质量创新型人才

在学生管理教育方式方面实施学分制多样选择的人才培养模式。分类培养跨学科复合人才、科研人才、研究生深造人才和就业创业人才等,探索不同人才的培养路径[18];成立创新创业学院,配备高素质创新型和技术型教师配合指导有能力、有兴趣的同学参加创新创业项目;允许学生跨专业、跨学院选课,学习交叉学科,提高多学科融会贯通能力;允许学生打破专业界限参与所有校级科研课题组;鼓励学生发展优势领域,选择参与不同类型实践项目,促进个性化发展和深入拓展兴趣;加强交叉学科实践参与比重,提高交叉实践课程比例与合理配置,满足社会对新农科复合创新型人才的需求。

3.3 "结合创新创业大赛拓展“三促”能力

结合校内外学科专业竞赛,鼓励学生以赛促学、以赛促研、以赛促创。组织学生成立兴趣小组参加各级各类创新创业大赛,配备专业指导老师进行专业指导[19]。竞赛活动主要包括“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”大学生创业大赛、创青春创新创业大赛、大学生创新训练比赛以及农学类各学科专业大赛等,主要训练时间安排在课外和节假日。制定政策明确创新创业大赛获得的奖项和科学研究论文可以等同于毕业论文或者毕业设计的层次,直接进入答辩环节,或者一票认定为授予学位的条件。

3.4 "开展“1+X”人才培养打造智慧农业实践教育品牌

我校充分发挥寿光蔬菜产业及寿光市软件园智慧产业优势,以学生发展为中心,突破传统路径依赖,发挥企业重要教育主体作用,以智慧农业和种质创新与繁育做为2个基本点,通过本校已经成立的智慧农业产业学院,对部分学生实施“1+X”型职业技能教育,扩大设施农业人才的学科跨度。鼓励优秀学生本科二年级开始进入产业学院进行学习,造就大批高素质应用型、复合型、创新型智慧农业人才,推动人才培养供给侧与产业需求侧紧密对接,为提高潍坊乃至全国蔬菜产业竞争力提供人才支持和智力支撑,努力把智慧产业学院打造成高校产教融合的示范区,打造智慧农业品牌教育。

4 "结束语

综上所述,高等教育需要在创新实践中反思变通、走向未来。以项目训练为核心、以实操能力和创新能力为主线,以农业理论、实践种养、社会需求的融通合一为目标,通过对“基本实践技能+专业实验技能训练—智慧农业+互联网技能拓展—创新实践+创业能力提升”一体化的新农科实践教学体系的改革与探索,实现了新农科专业逐级递进地培养学生的基础实践能力、综合实践能力和创新创业能力,在教学效果、教学质量方面都有了明显提高,促进毕业生实现高质量就业。

参考文献:

[1] 王淑涨,吕一军.产教融合市场化背景下的现代高职教育体系建设[J].高等工程教育研究,2016(4):155-159.

[2] 陈裕先,谢禾生,宋乃庆.走产教融合之路培养应用型人才[J].中国高等教育,2015(Z2):41-43.

[3] 王振华,黄志纯.产教融合背景下地方本科院校横向科研工作研究[J].江苏高教,2019(10):62-66.

[4] 郑洋.共享经济视域下地方高校人才培养供给侧改革思考[J].实验室研究与探索,2021(2):108-112.

[5] 张云华,潘永强.“产教融合、校企合作”应用型人才培养模式探索[J].教育现代化,2018(38):5-7.

[6] 杨华勇,张炜,吴蓝迪.面向中国制造2025的校企合作教育模式与改革策略研究[J].高等工程教育研究,2017(3):60-65.

[7] 丁晓红,李郝林,钱炜.基于成果导向的机械工程创新人才培养模式[J].高等工程教育研究,2017(1):119-122,144.

[8] 曹慧,张保仁,李媛媛,等.设施农业科学与工程专业应用型人才培养下实践教学体系的构建与实施[J].科技创新导报,2017(31):229-230.

[9] 黄远,程菲,张俊红,等.设施农业科学与工程本科专业实践教学的改革与创新——以华中农业大学为例[J].高等农业教育,2017(1):68-71.

[10] 习近平给全国涉农高校的书记校长和专家代表的回信[N].人民日报,2019-09-07(1).

[11] 中共中央、国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见[N].新华社,2020-02-05.

[12] 薛玉香,王占仁.地方高校应用型人才培养特色研究[J].高等工程教育研究,2016(1):149-153.

[13] 王丽洁,何钦象,陈向平,等.应用型本科人才培养方案的制订与实施[J].中国职业技术教育,2015(19):91-93.

[14] 焦新安,俞洪亮,杨国庆,等.涉农综合性大学“新农科”建设的思考与实践[J].中国大学教学,2020(5):22-25,56.

[15] 王顺民.基于实操和创新能力提升的电子商务专业人才培养模式改革与实践[J].实验室研究与探索,2021,40(1):227-230.

[16] 朱涛,冷士良.基于学分制模式的教学质量保证体系的构建[J].实验技术与管理,2019,36(4):168-171.

[17] 刘兴元,沈禹颖.“双一流”建设背景下草业科学创新创业人才培养模式探讨[J].实验室研究与探索,2019,38(8):160-162.

[18] 钟晓敏.论新时代高等教育高质量发展的实现路径[J].中国大学教学,2020(4):50-53.

[19] 顾涵,钱斌,张惠国,等.基于学科竞赛的应用型本科院校创新能力培养模式探索与实践[J].实验室研究与探索,2019,38(8):213-215.