国家战略导向下研究生系统观念培养模式的探索与实践

摘要:作为教育、科技、人才的结合点,研究生培养质量关乎国家战略发展。而系统观念作为研究生问题意识与创新能力提升的重要方法论对研究生自身发展发挥着关键作用。基于生态系统理论探索培养研究生系统观念的理论框架,并以B大学为例,结合其研究生培养模式探讨研究生培养理念与方式的革新,为新征程研究生培养工作提供参考。

关键词:研究生培养;系统观念;研究生培养生态系统

作者简介:裴劲松,北京交通大学巡察工作办公室研究员,北京 100044;王倩文,北京交通大学经济管理学院硕士研究生,北京 100044。

近年来,我国研究生数量不断攀升,全国研究生招生数量于2012—2022十年间增长两倍[1]。研究生教育规模的扩大为我国科技创新发展提供了坚实的人才基础,但对研究生教育质量的把控同样关乎国家发展和未来。党的二十大报告对科技、教育、人才三者之间的内在联系进行了重要论述和一体化部署,以教育为人才涌现的基础、科技发展的先导,以人才支撑科技创新,以创新驱动社会发展[2]。而研究生教育在实现我国科技自立自强的过程中始终发挥着原生动力作用,是教育、科技、人才“三位一体”的结合点。面对国家战略与核心技术攻关的紧迫需求,如何更好发挥研究生“生力军”作用是当前研究生教育面临的重要问题。

一、问题提出与理论基础

在研究生培养过程中,存在着种种困境。从学位论文抽检结果发现,法学、管理学、经济学、教育学及艺术学等学术型硕士学位论文质量合格率要低于其他学科[3]。而博士学位论文创新性与问题意识较差,对于所提出的问题无法清晰阐述,研究难以聚焦深入,甚至相当部分论文存在规范性问题[4-5]。这种普遍存在的问题意识淡漠、批判性思维弱的问题急需革新研究生培养方式[6],更需要重构研究生认知逻辑,完备其反思逻辑[7]。与此同时,系统观念所蕴含的系统性思维、辩证协同思维及适应性创新思维等核心方法论对解决复杂问题具有重要实践意义[8],也是解决研究生培养多重问题的重要遵循。就研究生培养系统方面而言,以研究生德育工作[9]及产学研协同培养系统较为常见[10],但针对研究生问题意识培养的系统构建并不十分丰富,目前也主要是从教学模式改革角度着手进行分析[11,7]。整体而言,学界对于研究生系统能力的培养还不够,但作为研究生创新能力提升与问题意识培养的手段和方法,系统观念的培养对于提升研究生教育质量非常重要。

生态系统理论(ecological systems theory)由美国心理学家布朗芬布伦纳(Urie Bronfenbrenner)在20世纪70年代提出,主要强调的是个体嵌套于相互影响的宏观系统、中观系统、微观系统和时间系统之中,系统与个体相互作用并相互影响着个体的发展。生态系统理论能够从时间和空间两个维度探究个体发展情况,更有助于深入、全面和动态分析研究生在与内外部环境互动中如何从系统观念处理和解决问题。在培养研究生系统观念的生态系统中,宏观系统为研究生提供观念植入的氛围与环境,中观系统通过与科研机构、行业企业等主体搭建桥梁,在“第二课堂”中向研究生传递系统观念,微观系统通过课堂、团队、学术及师生互动等实现系统观念应用,将从宏观与中观环境中获得的理论与感知真正落地。在时间和空间两个维度下,生态系统理论将研究生置于宏观–中观–微观的三层环境中,将系统观念层层传递到研究生并实现实践应用与转化。

二、研究生系统观念的缺失

1.研究生的系统观念

何为系统观念?经典系统观念的开创者冯·贝塔朗菲(Ludwig Von Bertalanffy)于1987年在《一般系统论:基础、发展与应用》指出,系统是一种相互作用的多要素复合体,且不同关系中要素行为存在相互作用并相互影响[12]。除一般系统论之外,马克思主义同样对系统观念进行了阐释,强调系统与要素之间及各要素之间的相互联系和相互作用,彼此不可替代,构成系统中不可分割的一部分,其排列组合也会给整个系统带来新的功能作用[13]。与马克思主义一脉相承的习近平新时代中国特色社会主义思想对系统观念的认识始终遵循系统论思想协同规律,坚持系统谋划、统筹推进党和国家的各项事业,形成政策合力,以全面的、系统的、整体的领导谋划全局,把握国内外局势,并坚持前瞻性布局,系统规划与全方位协同[14]。在党的二十大报告及一系列政策文件中,“坚持系统观念”始终是“具有基础性的思想和工作方法”[15]。坚持系统观念不仅是党的基础性思想和工作方法,更应是研究生进行学术研究、探索实践所应遵循的认识论和方法论。《中华人民共和国学位法》对于硕士研究生培养也提出要“在本学科或者专业领域掌握坚实的基础理论和系统的专门知识”[16]。所以,我们认为研究生系统观念是研究生对理论与实践的认识论和方法论的科学集成,研究生坚持系统观念要从事物的整体性出发,考察事物内部各要素之间、事物整体与各要素之间、事物与外部环境之间的联系以及对系统整体的研究,以寻求最优解。研究生系统观念的培养聚焦于问题视野、联系意识、统筹协调等能力的培养与优化,在围绕中心任务进行整体推进的过程中实现重点突破,激发研究生的攻关能力和创新能力。

2.研究生系统观念缺失的具体表现

研究生系统观念的缺失有着多种表现,但目前学界并没有具体测量研究生系统观念的指标体系。体现研究生系统观念的学位论文是重要的一个观测指标。通过学位论文数据,一方面能够了解研究生系统观念的应用情况,另一方面学位论文数据可及性较高,借助研究生学位论文词频分析可以对其系统观念的缺失窥视一二。参考中国科学院文献情报中心《2023研究前沿》[17]对学科领域的划分①,以各个学科前沿研究作为前沿、创新观察标准,以国家自然科学基金委员会发布的《国家自然科学基金“十四五”发展规划》对于各学科战略发展作为研究生大局意识的观察标准[18],结合二者观察研究生的联系意识,并从研究生学业情况观察其统筹意识。

根据知网的数据对2020—2023年各学科学位论文总数、前沿领域学位论文数量及前沿领域学位论文占比进行统计发现,目前我国在各学科的相关研究都十分丰富,但总体上前沿研究在各学科论文中占比并不高。相较而言,在“生物科学”“信息科学”领域占比较高,分别为23.51%和19.27%,但在“数学”与“物理学”领域仅占比0.2%和1.79%。对于前沿领域的相关研究而言,研究生的敏感性一般,尤其体现在基础学科领域。此外,《国家自然科学基金“十四五”发展规划》中对各个学科提出了重点战略要求。以国家重点支持发展的基础学科“物理学”为例,关键词提取为“量子材料、量子器件、新奇量子体系制备、量子精密测量、电磁场、引力波、暗物质、暗能量、基本费米子、强相互作用力、核天体物理、生物物理、同步辐射、自由电子激光、质量起源、受控聚变”。但对2020—2023年“物理学”领域学位论文关键词进行词频统计发现,在“新奇量子体系制备”“基本费米子”“强相互作用力”“核天体物理”“质量起源”及“受控核聚变”等多个领域都是空白。就此而言,研究生对于国家战略并不十分敏感,自己的研究领域未能完全与国家战略与发展相联系。而对于系统观念的核心内涵——统筹能力而言,从研究生对科研、生活等时间安排与管理方面,能够侧面反映其统筹能力。相关研究发现,目前多数研究生面临着较为严重的学业拖延与自我控制能力差的问题,随之而来的还有其自我认知及自我主导能力不足的问题[19-20]。根据2008—2021年研究生延期毕业情况统计数据,2003—2018年硕士研究生延期毕业率自4%上升至10%左右,博士生延期毕业率从46.5%上升至64%[21]。不断增加的延期毕业率既是研究生自我管理能力较低的一种体现,也说明其统筹能力较弱。

三、培养研究生系统观念的生态系统模式

研究生所面临的种种系统观念缺失的问题对当前人才培养模式提出了新的挑战,而基于生态系统理论形成的研究生系统观念培养生态系统模式,能够在多维度、多环节下实现研究生系统观念的全流程培养、实践及应用,提升研究生培养质量。

1.整体系统构成

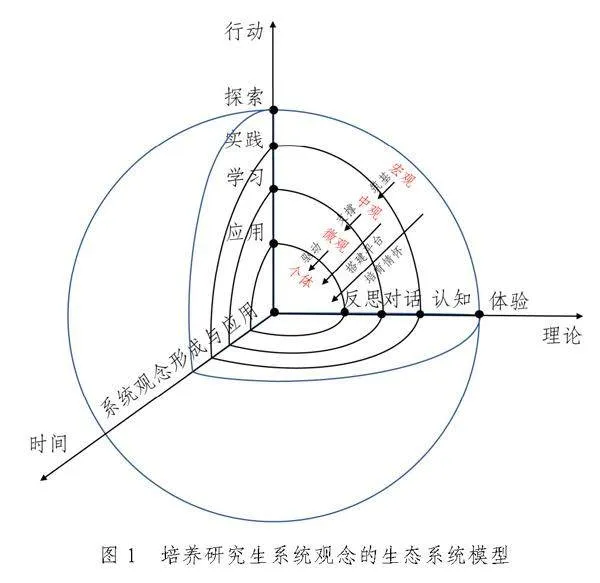

在培养研究生系统观念的生态系统模型中(见图1),研究生个体处于时间、行动与理论三个维度下。在行动维度下,研究生个体在宏观系统中实现系统观念的探索与感知,在中观系统中实践系统观念,在微观系统中实现系统观念的运用。在理论维度下,个体在宏观系统中获得的是对系统观念的体验与认知,在中观系统中与系统观念理论知识进行对话和了解,在微观系统中开始反思系统观念,并与行动相结合。而时间系统则包括微观系统层次下研究生个体活动的时间,中观系统层次下科教融合实践的时间及宏观系统层次下个体系统观念的整体变化。

对于宏观–中观–微观三个系统而言,宏观系统提供系统观念培育环境,中观系统搭建实践平台以传递系统观念,微观系统实现系统观念应用,三个系统由表及里、由外向内发挥作用。①宏观系统主要包括国家重大战略需求、政策指导与社会文化等要素,为研究生系统观念的培养提供良好的环境,引导研究生将国家与社会的现实需求与自身科研相结合,实现内外部环境互动,培养研究生联系观念与大局意识。②中观系统通过高校与外部环境相联合实现,即科教融汇协同培育。在协同培育过程中,以高校和产业、行业一线企业为主导的科研基地能够让研究生深刻体会科技发展的现实问题,深入了解产业发展前沿。③微观系统是研究生进行学习的环境以及系统观念实际运用的场景,直接影响并作用于研究生系统观念的培养,其中包含了课程教学、同伴学习、学术训练与导师互动等要素。三个层次的系统,从宏观系统开始逐层递进培养研究生个体系统观念。宏观系统为中观系统筑基,中观系统支撑微观系统实践,个体则在三个嵌套的系统下塑造系统观念。

2.培养研究生系统观念的子系统

(1)宏观培育子系统。宏观培育子系统为研究生系统观念的培养提供思想文化的环境和氛围。培养研究生系统观念的宏观系统主要从新时期国家重大战略需求及政策出发,引导研究生关注社会热点及国家发展重点,提高研究生对外部环境、重大变化的关注度,在与外部环境的互动中培养大局意识,重视国家战略与自身科研探索的联系。研究生所获取的不只是理论知识,还包括实践经验。社会文化背景、国家战略与政策及行业实际是实践知识来源的主要渠道。而在此过程中,研究生通过对国家战略与政策的了解与思考,将自己的科学探索与实践和国家重大战略需求相结合,进而实现外部环境与个体的互动,培养研究生的联系意识与大局意识,发挥宏观环境的培育作用。

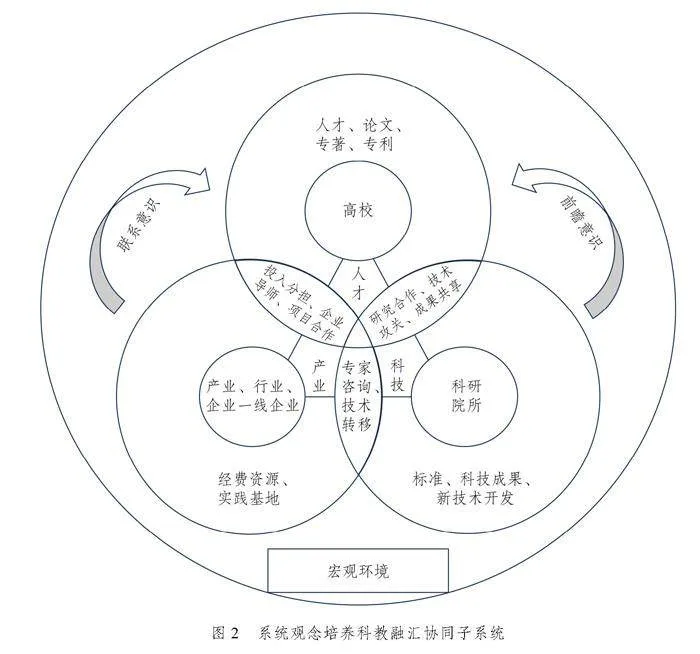

(2)科教融汇协同培育子系统。科教融汇协同培育子系统是向研究生传递系统观念的重要桥梁。其中产业、行业一线企业为研究生提供了解相关研究现实发展的实践场所,并将高校与科研机构的研究成果转化为实际应用。高校与科研机构之间通过创新研究合作让研究生进一步了解研究领域前沿成果,并推动前沿领域研究。而高校与产业、行业一线企业的合作实现研究与应用相结合,与科研机构合作实现创新研究与关键技术突破(见图2)。

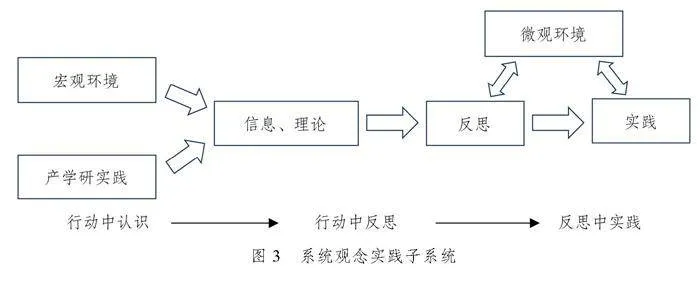

(3)系统观念实践子系统。宏观系统向研究生植入国家发展的大局意识,中观系统引导研究生立足实践,二者是微观系统发挥作用的前提,也推动了新时代“顶天立地”研究生培养进程。系统观念实践的微观系统通过“行动中认识–行动中反思–反思中实践”的过程发挥作用(见图3)。Karen在20世纪80年代提出了反思性实践概念,指出人们通过“行动中认识–行动中反思–反思中实践”的方式实现情景交互并进行反思性对话,将时间反思作为一种经验学习环,在反复实践与反思中构建新的理论[22]。

在系统观念实践子系统中,研究生基于宏观政策及中观产学研实践进行反思,反思后的成果反馈于实践,将实践反思作为一种不断学习的环节并在循环往复中实现螺旋式上升的过程。从实践反思过程中产生的与自身专业知识的冲突与不确定,能够进一步帮助研究生从固有理论与技巧中脱离,从而形成新的实践知识。

四、培养研究生系统观念的实践

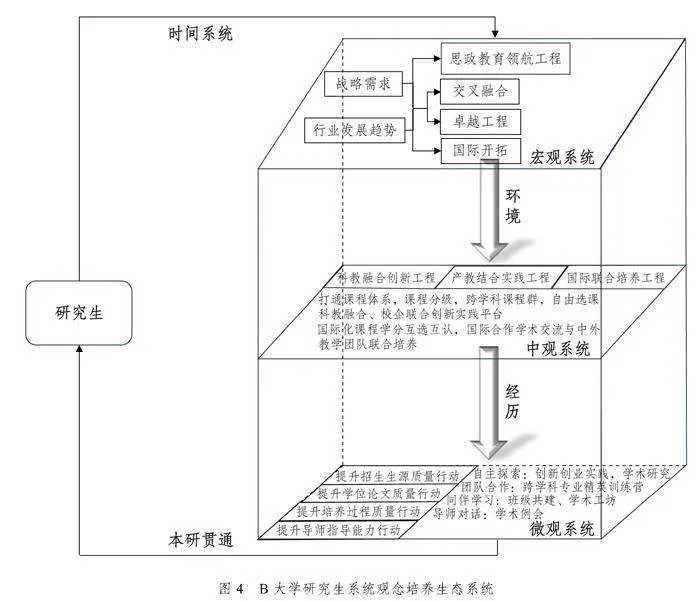

秉持为党育人、为国育才初心使命,B大学自2021年进一步革新研究生培养体系,实施“五大工程”,开展“四项行动”,为研究生系统观念的培养提供肥沃土壤。在实施的“五大工程”中,“本研贯通工程”打通研究生系统观念的时间壁垒,“思政教育领航工程”营造了研究生系统观念的培育环境,“科教融合创新工程”“产教结合实践工程”与“国际联合培养工程”搭建了研究生系统观念的实践平台。而开展的“提升招生生源质量行动”“提升培养过程质量行动”“提升学位论文质量行动”与“提升导师指导能力行动”推动了研究生系统观念应用与转化。B大学在研究生培养过程中,将国家战略需求、行业发展要求融入人才培养过程,与多元主体搭建协同培养系统,在个体端创造系统观念实践应用平台,让研究生培养机制完全覆盖本研阶段,形成完整时间体系,让系统观念在环境影响与经历塑造下不断成熟,形成完善的研究生系统观念培养生态系统(见图4)。

1.厚植研究生家国情怀,营造系统观念的培育环境

研究生内在动机对其系统观念的培养具有显著的积极影响,在家国情怀与使命担当的感召下,研究生才更有可能将所学专业知识和国家战略发展与关键技术相结合,进一步激发科研创造力。在宏观培养理念下,B大学坚持国家战略需求引领人才培养,将行业发展趋势融入人才培养机制,开拓了人才培养的“思政教育领航、交叉融合、卓越工程、国际开拓”四大通道,实现学生“一生一案”个性化培养,其“1+6”研究生全面发展育人体系着力于学术道德与创新、导学关系建设、心理健康与安全、党建领航、价值引领及未来领军人物培育,厚植家国情怀与研究生责任担当,让研究生在跨学科、跨行业、跨地域的环境下逐渐感知系统观念的联系意识、大局意识与前瞻意识。

2.强化内外环境互动,推动系统观念应用

培养系统观念的核心在于人与环境的互动,研究生从宏观系统与中观系统的互动中获得反思,实现系统观念的重塑,进而在微观系统进行实践运用。在此过程中,要进一步强化内外环境互动与多主体交流,引导研究生系统观念转化与应用。

一方面,就中观培养系统而言,B大学在课程体系上,打通课程壁垒,实施课程分级,组建跨学科课程群,实施互选互认国际课程,中外学生混班培养及中外教学团队联合培养,强化学生的联系意识与理论基础。在实践平台上,搭建国际学术合作交流平台、校企联合创新实践平台及交叉学科培养平台,在实践中培养研究生的系统观念。学校与41个国家和地区的235个高校进行国际学术交流合作,引领研究生探索前沿学术。与国内40家大型企事业单位开展校企合作,推动研究生系统观念在行业一线进一步深化。在科教融汇培育模式下,让研究生在与社会、产业、行业及科研机构与自身专业知识的冲突、矛盾与质疑中激发联系观与前瞻性探索意识,引导他们反思后进一步强化并运用系统观念。另一方面,为进一步深化系统观念应用,B大学先后开设“学术工坊、创新创业工坊、艺术工坊”等,发挥同伴学习在促进系统观念转化与运用中的作用。举办多期“研究生精英训练营”,推动建立科研团队、学术梯队党组,促进研究生党支部规范化、创新化建设,积极促成跨班级、跨专业、跨学院、跨党组织、跨师生甚至跨高校的共建交流活动,引导研究生学以致用。发挥实践学分“指挥棒”作用,鼓励研究生参与实践活动,将个人理想与民族复兴有机结合,增强大局意识。鼓励自主探索与导师团队培养模式,优化研究生创新创业项目激励机制,完善导师培养办法与学术例会制度,让研究生在与导师的对话及学术讨论中深化系统观念,发挥导师核心培养作用,引导研究生系统观念应用。

3.遵循人才成长规律,提升系统观念培养的效能

以本研贯通为基础的时间“链条”将宏观–中观–微观系统串联并形成研究生系统观念培养闭环,为B大学研究生系统观念的培养打下坚实基础。B大学人才培养机制改革紧随国家战略与行业发展变化,秉持“本研一体化”打通本研课程体系,允许学生自由选课,引入“本硕3+1+1”跨校联合培养项目及“3+5本博”贯通培养项目,贯穿人才培养全过程,使研究生的系统观念通过“行动中认识–行动中反思–反思中实践”得以提升,打通系统观念培养的时间通道,实现人才早发现、早培养、早使用的同时,让研究生系统观念的培育、成长与成熟更加顺畅,也为人才培养开启加速通道。

五、实践效果评价

就培养质量、学位质量和毕业生发展质量几个方面来看,B大学研究生系统观念培养取得了显著成果。

1.培养质量

全面推进课程体系改革的过程中,B大学启动打通时间壁垒的“本研跨学科高级课程群”建设,推进研究生优质核心课程建设。其中,4项研究生教学成果获得2021年北京市教育成果奖,2门研究生课程获评北京市研究生课程思政示范课程,1门研究生课程获评国家级课程思政示范课。而在研究生创新创业与学科竞赛方面,2021—2023年在创新实践系列大赛中获得国家级及以上奖励共计270项,其中优秀组织奖22项。获评首都大学生暑期社会实践优秀团队5个、先进个人5名、先进工作者4名。首都高校师生服务“乡村振兴”行动计划二等奖、三等奖、优秀奖各1项。获北京高校红色“1+1”党支部共建活动“优秀组织奖”、三等奖4个、优秀奖9个。获评北京高校优秀学生基层组织6个、北京市先进班集体4个、北京市普通高等学校优秀毕业生339名。获评全国高校“百个研究生样板党支部”1个、全国高校“百名研究生党员标兵”1名。研究生的大局意识、研究意识、联系意识与统筹能力得到全面提升。

2.学位质量

学位论文作为研究生系统观念应用的重要成果,其质量得到B大学的高度重视。学校构建校、院、学科协同的学位工作培训交流长效机制,充分发挥创新成果评价对创新人才培养的引导作用,坚持质量导向,尊重学科差异,实施分类评价,不断完善学位论文质量跟踪反馈机制。近年来,B大学研究生获评各类学会优秀博士学位论文10篇、优秀硕士学位论文2篇,教指委优秀硕士学位论文提名奖1篇,1名导师入选北京市优秀导师,获得各类学会和会议优秀学位论文及提名14篇。获批国家留学基金委创新型人才国际培养项目2个。此外,教学案例库建设过程中,18个案例入选中国管理案例共享中心案例库,4个案例获评全国百篇优秀管理案例,5个案例获2021年教育部学位与研究生教育发展中心主题案例征集立项,获“第七届全国金融专业学位教学案例大赛”优秀案例1个。

3.就业质量

B大学在培养研究生系统观念的同时,向各行各业输送了大批优秀学子,获得各行业用人单位一致好评。近三年来,研究生毕业去向落实率平均达到96%以上,落实工作满意度达到98%以上,研究生求职平均用时不断缩短,从4.3个月缩短至3.8个月。此外,通过用人单位的反馈,B大学毕业生“专业或业务能力”及“计算机与互联网应用能力”等专业能力稳居前两位,受到多数用人单位肯定。在用人单位反馈结果中,毕业的研究生“团队协作能力”“问题解决能力”“组织与协调能力”及“创新能力”提升显著,表现出毕业生在统筹协调、自我管理及专业研究等方面较强的能力。

参考文献

[1] 中国教育在线."2023年全国研究生招生调查报告[EB/OL]. (2022-12-24)"[2023-12-18]. https://www.eol.cn/e_ky/zt/report/"2023/content02.html.

[2] 怀进鹏."加快推进教育高质量发展, 奋力谱写贯彻落实党的二十大精神教育华章[J]. 新教育, 2023(7): 4-5,12.

[3] 高耀, 陈洪捷, 沈文钦, 等."学术型硕士学位论文质量的学科差异——基于X省学位论文抽检结果的量化分析[J]. 学位与研究生教育, 2017(2): 54-61.

[4] 秦琳."社会科学博士论文的质量底线——基于抽检不合格论文评阅意见的分析[J]. 北京大学教育评论, 2018, 16(1): 39-54,187-188.

[5] 肖国芳, 彭术连."博士生创新能力培养的瓶颈问题与制度构建[J]. 科学管理研究, 2019, 37(5): 127-132.

[6] 李忠."研究生学术写作与训练的困境及其纾困——基于学位论文写作规范问题的分析[J]. 学位与研究生教育, 2022(4): 12-19.

[7] 于博."研究生论文写作中的问题意识缺失与教学改革路径探析[J]. 学位与研究生教育, 2022(6): 16-24.

[8] 范冬萍."系统观念的方法论价值和实践意义[J]. 人民论坛, 2023(16): 82-86.

[9] 李成龙, 秦泽峰."研究生德育工作系统协同性现状分析与对策[J]. 思想教育研究, 2012(3): 85-88.

[0] 郑宏珍, 初佃辉, 姜妍旭."基于产学研联合的研究生培养协同模式探索[J]. 中国高校科技, 2015(7): 91-92.

[1] 郝平."PBL模式在历史教学中对研究生“问题意识”的培养[J]. 研究生教育研究, 2019(1): 59-63.

[2] 吴彤, 于金龙."新系统哲学: 多元与地方性系统观念及其意义[J]. 自然辩证法研究, 2021, 37(11): 3-8.

[3] 中国共产党新闻网."马克思主义系统观的几个原则[EB/OL]. (2021-05-10)"[2023-12-18]. http://theory.people."com.cn/n1/2021/0510/c40531-32098354.html.

[4] 求是网."系统观念是具有基础性的思想和工作方法[EB/OL]. (2022-04-18)"[2023-12-18]. http://www.qstheory."cn/qshyjx/2022-04/18/c_1128569301.htm.

[5] 求是网."习近平: 关于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》的说明[EB/OL]. (2020-11-03)"[2023-12-18]. http://www.qstheory."cn/yaowen/2020-11/03/c_1126693425.htm.

[6] 中华人民共和国教育部."中华人民共和国学位法[EB/OL]. (2024-08-28)"[2024-07-16]. http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/"sjzl_zcfg/zcfg_jyfl/202204/t20220421_620264.html.

[7] 2023研究前沿发布暨研讨会."2023研究前沿[EB/OL]. (2023-11-28)"[2024-03-07]. http://www.qstheory.cn/yaowen/"2020-11/03/c_1126693425.htm.

[8] 国家自然科学基金委员会."国家自然科学基金“十四五”发展规划[EB/OL]. (2022-11-16) [2024-03-07]. https://www."nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab1392/info87785.htm.

[9] 王莉华, 高源月."研究型大学研究生成就目标定向与学业拖延——学业自我效能感的中介效应[J]. 研究生教育研究, 2021(3): 26-34.

[20] 马婧, 姜萌, 刘欣欣."学术氛围促进研究生科研投入何以可能?——认知需求、自我控制的作用[J]. 清华大学教育研究, 2023, 44(6): 93-102.

[2] 中国教育在线."2020年全国研究生招生调查报告[EB/OL]. (2020-10-10)"[2023-12-18]. https://www.eol.cn/e_ky/zt/report/"2020/content04.html.

[22] 程耀忠, 饶从满."理念—实践—反思—评价: 美国教师教育理论与实践黏合的闭环[J]. 外国教育研究, 2021, 48(5): 3-14.

(责任编辑 "周玉清)