非遗视域下民间手工编织技艺的美学意蕴

摘 要:广西博白芒竹编是一种传统的民间手工草木编织技艺,其因历史的悠久、编织工艺的民族性与编织材料的天然性而闻名。如今学界对广西博白芒竹编的研究主要集中于创新应用领域,有关广西博白芒竹编美学价值的研究不多。基于非遗保护视域,从广西博白芒竹编的选材、编织技艺及其所体现的人生旨趣入手,进一步挖掘广西博白芒编的深层文化内涵,以促进广西博白芒编获得更好的发展空间,进一步发挥其社会价值。

关键词:广西博白芒竹编;美学意蕴;审美意趣;非遗

注:本文系2023年国家级大学生创新创业项目“萌宠芒编”(202311546010)研究成果。

2021年文化和旅游部印发《“十四五”非物质文化遗产保护规划》,着重强调了进一步挖掘和阐释非遗蕴含的思想理念、传统美德、人文精神的重要性。广西博白芒竹编是桂乡劳动人民朴素的生活需要和“纯真无饰”的审美追求的外显。本文旨在进一步发掘广西博白芒竹编的美学要素,并在此基础上为广西博白芒竹编的长远发展探求新路,让广西博白芒竹编在当下继续呈现其美学意蕴,给予大众内在精神的滋养。

一、广西博白芒竹编的历史与传统

(一)广西博白芒竹编的起源与发展

广西博白芒竹编的历史可追溯到宋代,民间编织匠人凭借巧手匠心,将芒萁草与丹竹等天然植物制作成充满地方风情和审美韵味的芒竹编制工艺品。如今,广西博白芒竹编这门古老的技艺正在焕发着新的生机与活力。2014年,其被列入广西壮族自治区非物质文化遗产名录,而广西博白县更是凭借芒竹编织产品的大量出口,向世界展示着广西博白的独特魅力,递交了一张充满传统智慧与中国匠心的亮丽名片。

(二)文化背景与地域特色

广西博白县古称白州,位于广西东南部,雨热资源充沛,植被茂密,物种多样,自唐朝起立县,人口众多,历史文化气息浓厚。该县是中国客家人聚居的第一大县。秦王朝时,将士们受命南下戍守边疆,因此定居此地。至唐宋年间,又有大批自北方南下的族群涌入,与原有的客家人相互融合,共同构筑了博白县丰富多彩的文化体系。文化的交融与传承为这片土地增添了瑰丽的色彩。

二、非遗保护视域下的广西博白芒竹编美学意蕴

(一)护非遗根脉,晓传承意义

非遗,即非物质文化遗产,指各族人民传承下来的丰富多彩的传统文化形式及其相关实物和场所的集合。这些非遗项目不仅是民族和地区文化的独特标识,更是承载着深厚的历史与文化积淀的珍贵遗产,是文化多样性的璀璨瑰宝。在有效保护非遗的同时解决其承继问题,对多元性文化环境的保护与建设具有极其深远的意义。同时,非遗作为文化创新不竭的灵感源泉,能使经济迸发出强劲活力,推动文化产业繁荣进步,让人们更加坚定地走在文化强国之路上。

(二)融美之风韵,传非遗精髓

通过对非遗项目进行细致的审美研究,可以发现其独特的美学风格和特点,并进一步揭示其背后所承载的丰富文化内涵和精神价值。这种对审美意蕴的深入挖掘,不仅有助于提升非遗项目的艺术魅力,使其更具吸引力,还能够进一步深化公众对非遗的了解和认识,进一步激发大众对非遗保护工作的热情和参与度,以便更好地推动非遗保护工作的开展,使广西博白芒竹编等非遗得以传承和弘扬。

(三)广西博白芒竹编的美学特质

1.材料美学:芒竹的自然质感与审美魅力

笔者认为,博白芒竹编之所以选用藤、麻、竹、芒等这类地域分布广泛、生长周期短暂且柔韧性出众的植物材料,除“取材易”这一点原因外,还在于芒、竹、麻等植物经过精心加工后,能够展现出一种发于本身的自然韵味,这种“法于自然”的韵味与芒竹编所追求的粗朴自然的艺术风格相契合。因此,这些植物材料的选择不仅符合博白地区的资源特点,还契合了广西博白芒竹编的艺术追求。

以芒萁草为例,在晾晒期间,芒萁草往往会因水分流失而由原本的青绿色转变为独特的浅褐色,焕发出别样的色彩美,给人以温和的色泽感受和独特的生命表现力。芒芯在形态上往往呈现出一种优雅而流畅的曲线形,这种曲线美既体现了生命的柔和与韧性,又彰显了自然界的和谐与平衡。它以优雅的外物形态和细腻的质感实现了与环境的和谐融合,为人们带来了目与心的双重享受。

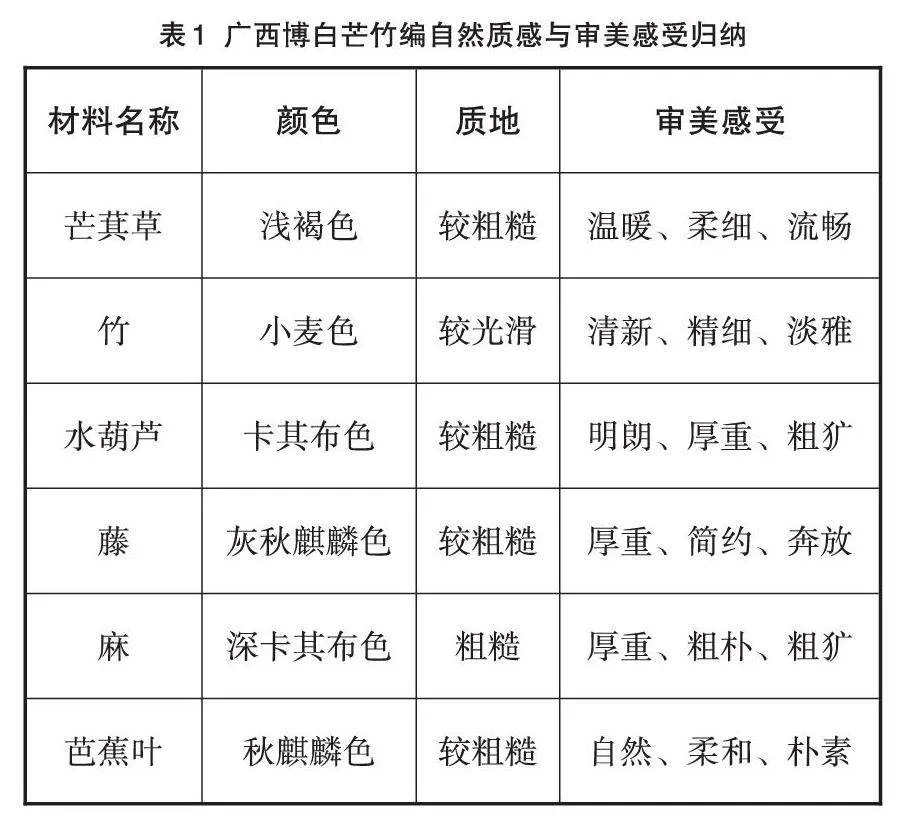

芒芯的柔和美是一种迷人的存在,其他广西博白芒竹编织材料也各有其美学特色。这一点具体表现为编织材料质地的变化、材料本身的粗细、纹理的丰富性以及材料间色泽的差异。自然所赋予的不同植物品种的差异性为广西博白芒竹编的创作提供了无限的可能性。广西博白芒竹编自然质感与审美感受归纳如表1所示。

2.技艺美学:手工编织的精湛技艺与艺术表现

织物是人生的隐喻,而这种隐喻就体现在经纬线的交织过程中。编制工作开始之前,芒竹编手艺人需从个人需求着手精心制模。随后,芒竹材料经穿、交、串、绕、压、挑等一系列编织技法在手艺人的一双巧手中由线成体,从纯粹的自然物蜕变为一个个精巧别致而富有层次感的芒竹编艺术品。手工创作不是纯粹无意识的机械化笼统复刻,而是手工艺人对艺术感知的融透与吐露。自然本身并不是美,美的自然是社会化的结果,也就是人的本质对象化的结果。博白芒竹编手艺人在美学观念上展现出了人性中最本质、最纯粹的“亲自然性”,这种“亲自然性”得益于博白芒竹编手艺人的自然化熏陶,手艺人经过对美自然化的领悟后将其以和谐的方式融入编织作品,使之成为充满自然韵味和人文情怀的艺术品。

博白先民在长年累月的编织劳动中悄无声息地滋养出一种近似于芒竹等草木材料的品格——韧。“竹本固,固以树德,君子见其本,则思善建不拔者。”竹子的根系繁茂且扎实,也正因为根基稳固,它才能卓然挺立。人们在观察竹子的根系时,领悟到要想铸就高尚的品德,便需如竹根般坚定不移,不被外界所干扰。古人从观竹、赏竹外在之美,进一步升华到体竹、觉竹内蕴之德,这一审美过程中的青竹已由客观的纯外物,成为赏竹者精、气、神的凝结。由此可知,广西博白芒竹编匠人们在日常编织工作中已逐渐“韧”如草木,而这种“韧”也随着日常审美活动逐步发展为一种地域特色文化和精神,融入桂乡儿女的精神血脉。

3.生活美学:作品所展现的生活情趣与人文内涵

在早期芒竹编产品的属性中,物用属性居主体地位,器物中美的艺术性不明显,样式也往往是篮、筐、盘、篓、箩等质地粗糙的实用型农具。物质生活日益富足,人们愈发深入地品味生活的细腻之处,觅求那些能够触及心灵深幽处的体验。他们渴望超越日常的琐碎,追寻那些能让自己心灵得到滋养的美好事物。广西博白芒竹编工艺的定位也从原来的实用型农业用具转变为原生态艺术化生活用品。“当代社会生活审美泛化不仅是日常生活审美化,而且是一个双向互动的过程。”生活美学为人们打开了一扇感知生活的新窗,让人们能够领略到生活的别样韵味。广西博白芒竹编在生活美学视域下更多地成了一种生活艺术,它滋养着人们的身心,使人们在日常生活的点滴之中都能感受到那份独特和美好。“人生本来就是一种较广义的艺术,每个人的生命史就是他自己的作品。”生活实质上就是一种人化的艺术,人们通过对客观事物的不断摸索,逐步实现身、心、境的调和,获得愉悦,实现自我价值。

美是无法言说,而又无时无刻不被人们需要的。广西博白芒竹编之美,深藏于其简雅的外在表现中,并在生活的不经意间悄然释放,散发出自然柔和的风韵。它不仅仅是生活装饰的点睛之笔,还承载着深厚的文化底蕴,是一条将传统朴拙之美与当下美韵哲思紧密连接的情感纽带。从当前实际情况来看,广西博白芒竹编工艺品已然超越了其原始的物用功能,转而呈现出一种“清心”的精神给养功能。广西博白芒竹编犹如一缕内敛素雅的和煦清风,以其独有的美学风韵将审美主体的思绪暂时抽离尘嚣,使审美主体的内心达到一种纯粹宁静的境界。它引领审美主体在认识和欣赏芒竹编工艺品的过程中重拾对乡土温情的精细化感知。当审美主体对这些芒竹编工艺品进行审鉴时,便会将思绪投射到绿意盎然的青岚翠嶂中,不自觉地联想到大自然中的风音、雨响、鸟鸣。每一次审鉴都充盈着对万物生机的潜心寻觅和对自然清逸灵动之美的艺术化途径的探寻。对于不同的审美主体而言,这些芒竹编工艺品不仅是物品,更是他们心灵深处的触动与感悟,以及对“好”而“美”的生活体验的不懈追求。

三、广西博白芒竹编发展新路

(一)汲取文化内涵,加强融合创新

目前,广西博白芒竹编工艺品行业在挖掘和提升芒竹编工艺品的文化内涵方面还有所不足。部分芒竹编工艺品在艺术设计上显得较为刻板,缺乏多样性,同时其内在的文化意蕴也在市场影响下逐步被冲淡。

针对上述问题,广西博白芒竹编生产企业必须以融合创新为核心,立足其深厚的文化根基,进一步深入挖掘广西博白芒竹编的历史文化内涵。这就要求手艺人在恪守广西博白芒竹编传统工艺精髓的基础上,深入挖掘其文化价值,并致力于实现其价值的提升与拓展,进而赋予这一传统技艺更为深厚的文化内涵与更为广阔的意义空间。只有深入探索其文化底蕴,才能使博白芒竹编真正展现出其独特的魅力,打造出更具时代特色的芒竹编工艺品,让博白芒竹编散发出其“本味”。

上述举措不仅可以让博白芒竹编在国内市场上更具竞争力,还能助推其走向国际市场,让更多的人了解和欣赏这一独特的民间艺术形式。同时,这也将有力推动广西博白芒竹编行业的可持续发展,为当地经济和文化事业的发展提供长效动能。

(二)制定科学化的新媒体推宣策略

随着时代的不断演进,审美观念也在悄然发生变化,从传统到现代,从保守到开放,无不展现出人们对于美好事物的不断探索与追求。广西博白芒竹编作为中国传统手工艺之一,其独特的技艺和深厚的文化内涵值得深入挖掘和传承。然而,广西博白芒竹编等诸多承载着丰富历史积淀和独特魅力的传统技艺却因缺乏大众的了解而被快、短、精的“速食文化”猛烈冲击着。因此,怎样在大众和广西博白芒竹编之间建构一个基于价值认同的近距离甚至零距离的观览地带,成为当下亟待解决的问题。

为了有效推广广西博白芒竹编工艺,需要吸引更多具备创新思维的年轻人加入。要想让芒编工艺得以延续发展,同时实现其自身的社会美育功能,需要顺应时代发展,融合时代特性,采用当代社会大众喜闻乐见的新媒体传播形式,迎合现代人的信息交流习惯。对此,需要以新颖活泛的视角重新建构和塑造广西博白芒竹编工艺的文化价值,破开大众既有认知的藩篱,让更多的人了解和欣赏到博白芒竹编的独特魅力,进而助力其在社会美育中的广泛应用和发展。

四、结语

在古老的自然经济环境中,广西博白芒竹编作为一种独特的艺术形式应运而生,它不仅是博白人民特有的生活艺术,更是这片土地历史变迁与文化传承的珍贵载体。博白芒竹编承载着深厚的历史文化底蕴,并以其清新脱俗的艺术表现形式和淳朴自然的生活气息,深切地浸润着每一个桂乡儿女的心田。它生动地诠释了博白人民“自然和谐,乐享生活”的人生理念,同时也为世界人民提供了无可替代的精神给养。

参考文献:

[1]文化和旅游部关于印发《“十四五”非物质文化遗产保护规划》的通知[EB/OL].[2024-06-25].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-06/09/content_5616511.htm.

[2]任光辉,吴慧荣.论当代手工编织艺术的文化价值取向[J].时代文学(上半月),2011(4):228-231.

[3]白居易.养竹记[J].初中生世界,2020(21):25-26.

[4]朱光潜.谈美[M].北京:中华书局,2015.

[5]冯夏.广西芒编工艺基于新媒体传播的社会美育价值[J].炎黄地理,2022(9):53-55.

作者单位:

广西科技师范学院教育科学学院

通信作者:

余鹏