大单元视域下的语文导学案设计

[摘 要]新课程改革背景下,导学案作为一种有效的教学工具,在小学语文教学中得到广泛应用。导学案的核心在于围绕明确的学习目标,引导学生开展自主探究、合作学习,具有要素统整性、问题导向性、自学激趣性等特点。以统编语文教材四年级下册第八单元为例,教师要按照“制订学习目标—设计导学问题—检验学习成效”这一路径设计大单元导学案,从整体上促进学生语文能力的全面提升,为语文教学的优化与创新提供有力支撑。

[关键词]小学语文;大单元导学案;教学工具;教学设计

[中图分类号] G623.2 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)34-0059-04

随着课程标准的不断修订,我国基础教育课程教学从传统的“双基”教学逐步过渡到“三维目标”的整合,再到当前“核心素养”的培养,课程实施的方式也从单一的“知识教学”向全面的“素养培育”迈进,由传统的“以教为中心”向“以学为中心”的自主学习模式转变。《义务教育课程方案(2022年版)》在“课程实施”部分明确指出:“整体理解与把握学习目标,注重知识学习与价值教育有机融合,发挥每一个教学活动多方面的育人价值。探索大单元教学,积极开展主题化、项目式学习等综合性教学活动。”在此背景下,大单元导学案应运而生。它强调以单元大情境为核心,以学生活动为中心,以问题引导学生,通过重新整合教学内容并强化其内在联系,构建一个系统而连贯的语文要素学习体系。

一、语文大单元导学案的内涵特点

导学案的起源可以追溯到20世纪90年代的江苏东庐中学。当时,为了走出教育理论与教学实际脱节的困境,该校开发了讲学稿作为创新的教学工具。随着教育改革的深入,尤其是高效课堂理念的提出和推广,山东杜郎口中学等课改先锋学校在讲学稿的基础上,进一步开发出用来指导学生自主学习、主动参与、合作探究、优化发展的学习方案,即导学案。此后,导学案逐渐被全国各地越来越多的中小学校借鉴使用。

语文大单元导学案以统编语文教材的单元内容为依托进行设计,明确不同单元的语文要素,并围绕该语文要素创设贴近学生实际生活的学习情境,从而有针对性地整合单元教学内容,将原本零散化、单一化的课文教学转变为系统化、多元化的单元整体教学。作为一个创新的教学工具,导学案的核心在于围绕单元教学目标,以单元语文要素引导学生在自主探究和合作学习中实现学习目标,旨在帮助学生清晰定位学习方向,掌握有效的学习方法。

以统编语文教材四年级下册第八单元的教学为例,本单元是童话主题单元,一共编排了三篇课文,分别是精读课文《宝葫芦的秘密(节选)》《巨人的花园》和略读课文《海的女儿》。三篇课文虽出自不同国家,风格各异,但都意在让学生感受童话中丰富的想象,并通过奇妙的想象体会童话中真善美的人物形象。本单元语文要素是“感受童话的奇妙,体会人物真善美的形象”,在不同课文中的具体要求呈梯度排列状态(见表1)。

表1 四年级下册第八单元语文要素及具体要求

[单元语文要素 课文 具体要求 感受童话的奇妙,体会人物真善美的形象 《宝葫芦的秘密(节选)》 默读课文,感知课文内容,体会主人公王葆的形象 《巨人的花园》 找出文中运用对比手法的语句,体会巨人在行为和心理上的变化 《海的女儿》 从描写海底世界的词句中体会童话世界的奇妙 ]

围绕“体会人物真善美的形象”,笔者创设“编织五彩的童话梦”大单元情境,并设计三个大任务:一是“探秘宝葫芦”,梳理故事情节,体会宝葫芦的神奇之处,学习作者通过故事情节来塑造人物形象的手法;二是“畅游奇妙花园”,发现巨人形象的前后变化,在对比中感受童话对真善美的歌颂;三是“邂逅小人鱼”,探索如仙境般的海底王宫,认识天真可爱的小人鱼。

在这一情境中,笔者按照体会人物形象的不同方法对教材内容进行重组,并拓展形成大单元导学案,通过三个大任务,从情节品人物、变化找人物到情感悟人物,从单一的人物形象、转变的人物形象到受环境影响的人物形象,从感受人物描写方法、品鉴描写方法运用到从环境描写中体会人物形象,最终实现单元语文要素的阶梯式推进,使学生对语文要素形成清晰的认知。由此,笔者总结出语文大单元导学案的三个特征。

(一)要素统整性

在大单元导学案中,教师的职责不仅包括“教”,还包括“导”。因此,教师要在课堂教学前就完成导学案的编写。在这个过程中,教师要始终坚持以单元语文要素为出发点和核心,将课文中原本零散的知识点整合成阶梯式、重难点突出的知识体系。这样,学生在学习每篇课文时就都能感受到单元语文要素的存在,从而明确学习目标、拓宽学习视野。

(二)问题导向性

尽管在大单元导学案中教师“教”的角色似乎有所减弱,但问题导向的设计对教师提出了更高的要求。由于语言所具有的模糊性,学生对导学问题的理解往往各不相同,这可能会导致学习方向的偏离。因此,教师在设计导学问题时必须紧紧围绕单元目标,确保问题的导向性,让学生在探究过程中始终朝着正确的方向前进。此外,教师还要在学生表达观点时及时纠偏,通过引导和协调使教学任务在课堂中得到有效落实。

(三)自学激趣性

大单元导学案由预学单、研学单和续学单三部分构成,分别为学生提供课前、课中和课后的学习支持,有助于学生从被动学习转向主动学习。相较于传统的“填鸭式”教学,导学案鼓励学生主动查找资料、参与小组讨论,进而自主构建知识框架。学生根据已有的学习和生活经验,对信息进行主动选择和加工,形成自己的认知,并进一步将静态知识转化为动态知识,促进有限知识的无限拓展,最终结合单元目标举一反三,实现语文素养的全面发展。

二、语文大单元导学案的设计路径

语文大单元导学案设计以统编语文教材为核心,整合教学内容,以符合学生的认知特点和生活实际。它不仅注重知识的积累,还关注技能的提升和能力的发展,具体步骤如下。

(一)明确语文要素,设置学习任务

在构思大单元导学案的框架时,教师应该深化对单元导语页的认识,从中提取单元语文要素,深化对单元人文主题的理解,设置贴近学生日常生活的学习任务。如本单元导语页中,上半部分的文字点明本单元的人文主题——“奇妙的童话”;下半部分的文字则提示本单元的语文要素——“感受童话的奇妙,体会人物真善美的形象。按自己的想法新编故事。”由此,笔者将本单元的学习目标明确如下:

1.积累本单元生字词,能初步把握课文的主要内容。

2.体会童话人物丰富多样的形象,能根据课文内容创编故事。

3.能够新编《龟兔赛跑》或熟悉的其他童话故事,把握新编故事的要领。

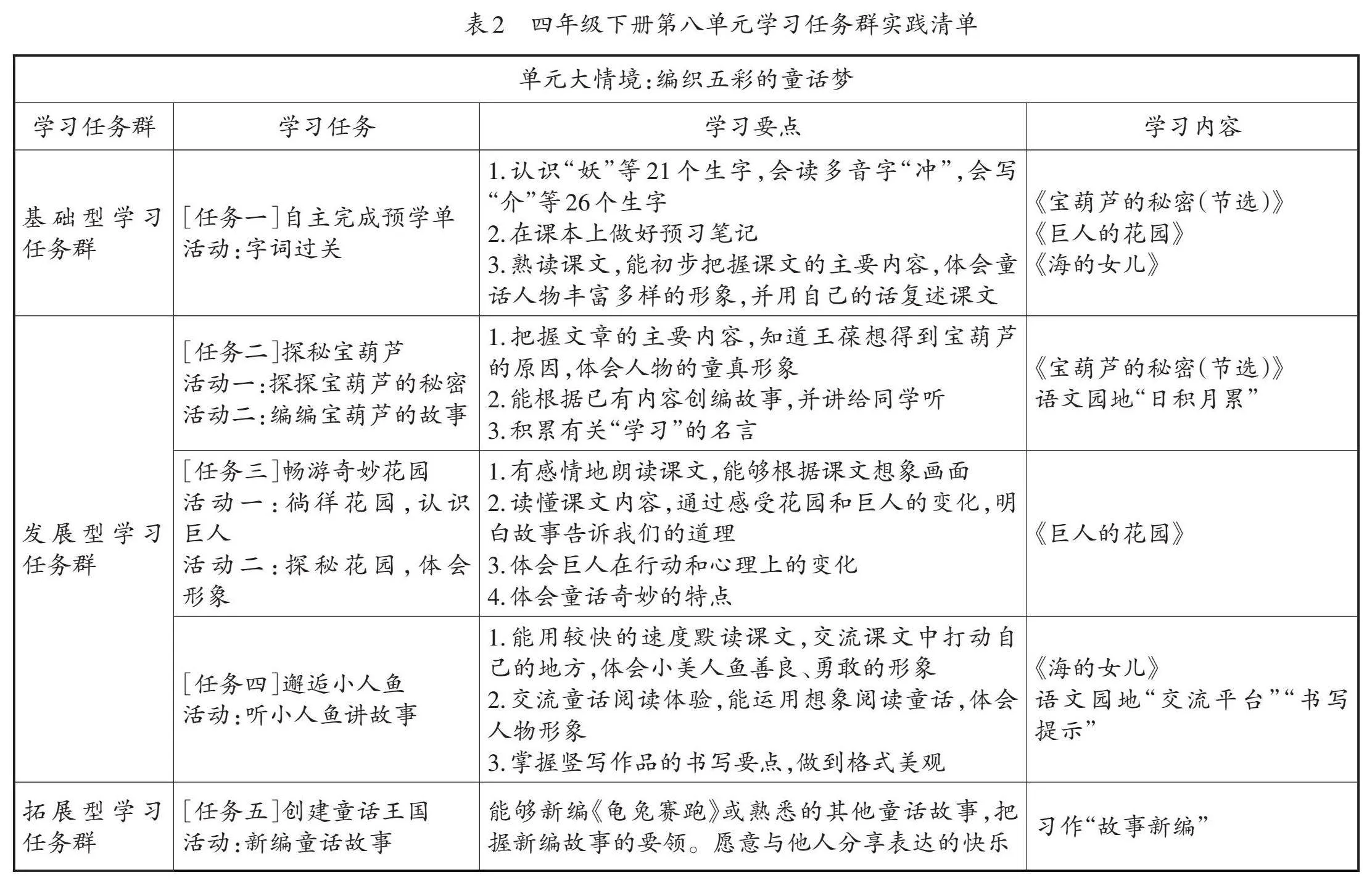

基于《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“语文新课标”)对学习任务群的分类,根据本单元的教学目标,笔者将学习任务分配到三个学习任务群中,形成单元学习任务群实践清单(见表2)。

(二)设计导学问题,指明学习方向

在大单元导学案中,研学活动是引领学生开展深入探索、明确学习路径的关键。教师应紧紧围绕教学内容,充分考虑学生的学习状态与需求,以解决实际问题为驱动力,精心设计导学问题。这些问题不仅要指向阅读理解、语言表达等核心能力的培养,还要关注学习方法与策略的优化,聚焦“学什么”“怎么学”,使学生明确知识目标、掌握学习策略。

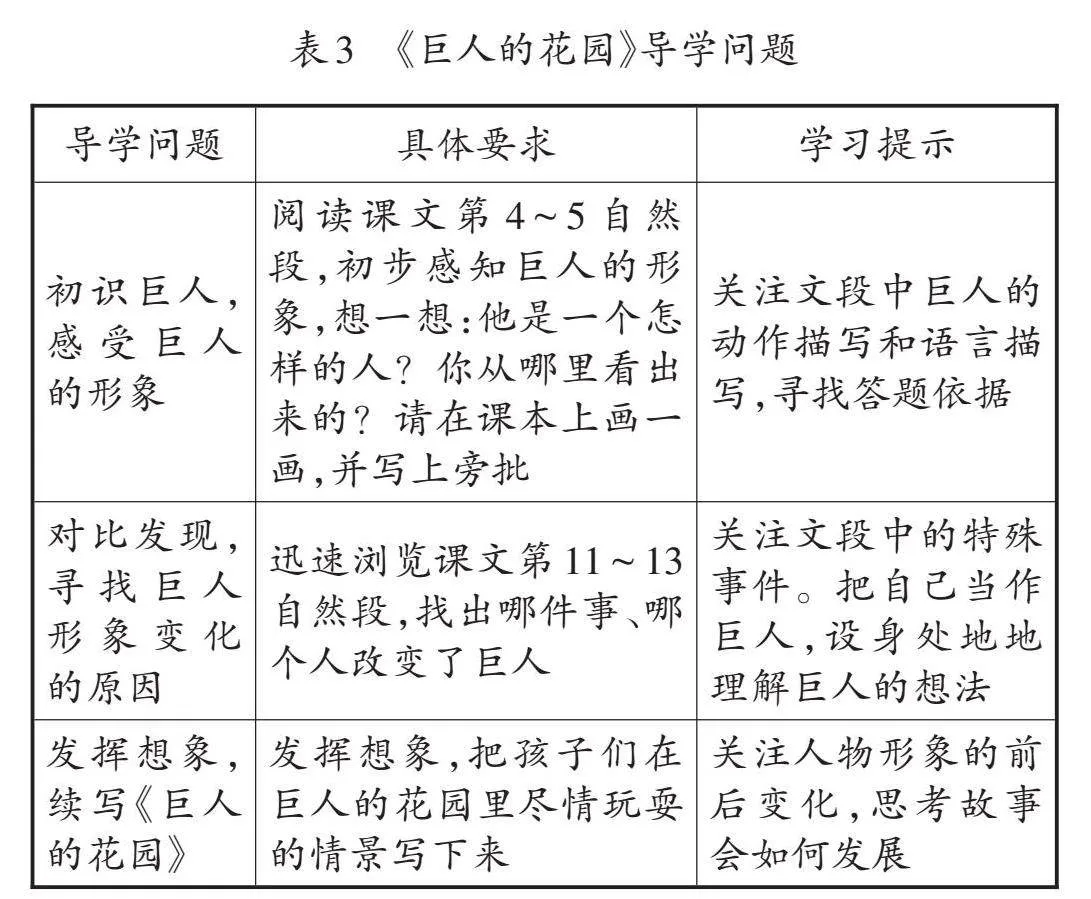

研学活动的实施,始于对一系列预设问题的深入剖析。这些问题直接关联学习重难点,旨在引导学生主动思考、积极探究。同时,在导学问题解决过程中,教师要鼓励学生勇于发现并提出新问题,将学习视为一个动态生成的过程。正是在解决问题的过程中,学生逐步明晰学习方向,实现知识建构与能力提升的双重目标。如在《巨人的花园》一课中,为了促使学生掌握“体会人物真善美的形象”的三个方法,笔者在导学案中设计了三个导学问题(见表3)。

(三)“教—学—评”一体化,检验学习成效

语文新课标强调“教—学—评”一体化,这也是检验大单元导学案成效的关键。评价环节,教师不仅要聚焦学生知识掌握的广度与深度,还要重视学生的参与度、协作能力及问题解决策略的运用,融合过程性评价、形成性评价等多重机制。教师要鼓励学生参与自评和互评,并结合自身的专业评价,形成一个多维度、立体化的评价网络,以促进学生的全面发展。

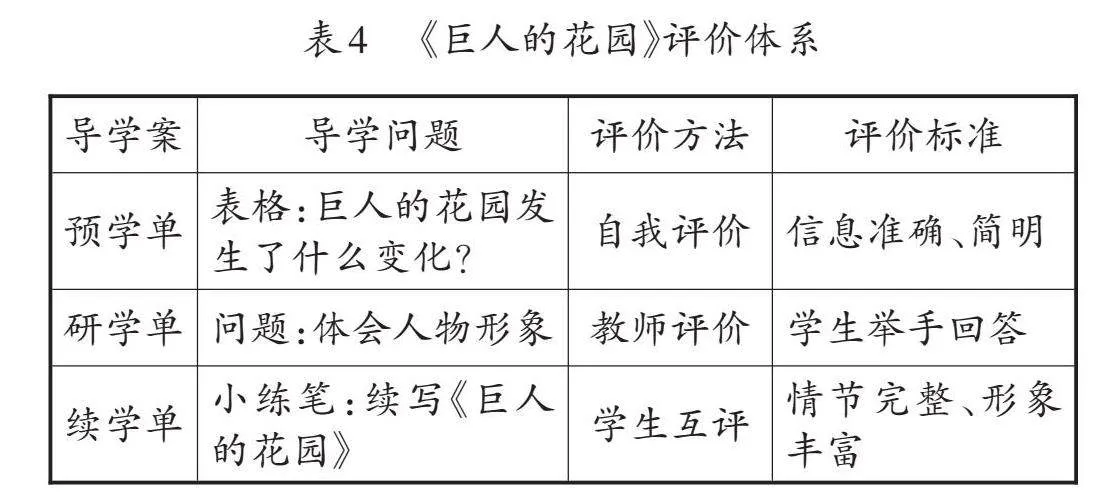

为实现评价内容的全面性和多元化,笔者在《巨人的花园》导学案中设计了梯度式评价体系(见表4)。

语文大单元导学案在课堂教学中的实施,不仅有效拓宽了学生的思维,还增强了学生的阅读理解和语言表达能力,从整体上促进了学生语文能力的全面提升,为语文教学的优化与创新提供了有力支撑。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 华雪珍,张岩.语文“项目导学”的内涵、特征与实施策略[J].语文建设,2023(4):38-41.

[2] 李月华.学习任务群视域下的语文大单元教学模式初探:以五年级语文教材上册第一单元为例[J].安徽教育科研,2023(31):22-24,40.

(责编 蔡宇璇)