在语言实践中习得审美语言

[摘 要]根据语文新课标关于“文学阅读与创意表达”学习任务群的要求,教师创设审美主题情境、整合审美语言实践、评价审美过程性表现,引导学生从语言、形象、情感等视角感受、理解、鉴赏、评价文本,创造性地开展文学作品的创作、交流、研讨等活动,在审美语言实践中习得审美语言、丰富语言积累、提高语言张力,增强用语言表现美、创造美的能力。

[关键词]学习任务群;文学阅读与创意表达;语言实践;审美语言

[中图分类号] G623.2 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)34-0053-03

文学是语言的艺术,文学作品是作家用独特的语言艺术表现其独特的心灵世界的智力成果。《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“语文新课标”)提出的“文学阅读与创意表达”学习任务群,是提升学生审美素养、增强学生语言表现力的重要途径。

一、创设审美主题情境

语文新课标在“文学阅读与创意表达”学习任务群中指出:“围绕多样的学习主题创设阅读情境。”教师在教学时创设主题情境,便于学生调动自身的生活经验参与学习,从而整体把握文学作品中的形象、语言和情感。教师要根据语文新课标的目标要求,基于统编语文教材的内容特质,结合学生的认知、情感和能力特点,创设一个贯穿始终的任务情境。情境创设大致可分为以下三类。

(一)创设真实的生活情境

教师可利用现实生活中的真人、真事、真场合创设情境。比如,有教师根据学校的基本情况创设了以下情境:“为了美化环境,我们要在校园里栽种植物。作为生活中一种常见的植物,丁香是否适合在校园里栽种?”栽种植物是现实问题,而美化环境强调从审美的角度进行探讨。

(二)创设可能的真实情境

教师可利用可能发生的真实事件创设情境。比如,在学习五年级下册第八单元《童年的发现》一课后,学生学会了运用夸张、对比、反转等手法表现幽默。在引导学生开展创意表达时,教师就可以创设以下情境:“你正准备上台表演节目,但在走上台阶时一不留神跌倒了;你在用餐时,不小心被别人泼了一身水……如果遇到这些情况,你会怎么做?”学生在教师的引导下自然地进入情境,学会用自嘲来化解尴尬,用反转、双关等来自我安慰。

(三)创设虚拟的体验情境

教师还可以创设虚拟的体验情境。比如,有教师在教学二年级下册第七单元时创设了以下情境“童话王国的国王邀请小朋友们去游玩,他们乘坐童话列车经过了四个站点,分别是童话动画场、童话演播厅、童话梦工厂和童话小剧场”,引导学生在动画场为童话故事配音、在演播厅讲故事、在梦工厂编故事、在小剧场表演故事,积极主动地参与角色活动,在虚拟的体验情境中体会到读童话、讲童话、编童话、演童话的乐趣。

二、整合审美语言实践

文学阅读是审美输入,创意表达是审美输出。教师要根据不同学段、文本的特点,以审美为指向整合语言实践活动,确定语言实践的侧重点、训练点、联结点,以逐步发展学生的审美素养。

(一)根据学段差异,确定语言实践侧重点

教师应根据语文新课标对“文学阅读与创意表达”学习任务群三个学段的不同要求,确定各学段语言实践的侧重点。第一学段的语言实践以听、读的积累和模仿的说为主,侧重模仿课文中的句式、段落、结构等文本形式,侧重采用口头创编等表达形式。第二学段,既要引导学生在输入环节对美进行理解,又要让学生在输出环节对美进行复刻,强调输入与输出相结合,听、说、读、写齐头并进。第三学段,既要让学生在输入环节对美进行鉴赏,又要让学生在输出环节对美进行选择,包括内容和形式的选择,注重写的实践。

以第一学段为例,教师在教学二年级下册第七单元《青蛙卖泥塘》一课时,设计了两个学习任务。其中第一个学习任务“童话秘密我来找”,要求学生找出童话中语言表达、结构反复的秘密。在教师的引导下,学生发现课文中老牛和野鸭都是先说泥塘的优点,再用“不过、要是、就是”等词引出它的缺点。此外,学生还发现青蛙和老牛、野鸭的交流都是按照“青蛙吆喝—谁来了、说了什么、不买走了—青蛙想了什么、做了什么”这一顺序来写的。于是,教师顺势布置第二个学习任务“童话故事我来编”。学生发挥想象,模仿课文,创编出以下故事。

青蛙又站在牌子旁边,大声吆喝起来:“卖泥塘喽,卖泥塘!”一只小猴跑过来,看了看泥塘,说:“这地方好是好,景色迷人。不过,要是有所房子就更好了,可以住在里面。”小猴没有买泥塘,走了。青蛙想,要是在这儿盖一座房子,就能卖出去了。于是他跑到周围的山里砍了些树木,把木头搬过来,又找来钉子、绳子等,“乒乒乓乓”地盖起房子来。几个月后,一座漂亮、坚固的房子就盖成了。

(二)根据文本类型,确定语言实践训练点

“文学阅读与创意表达”学习任务群对应的文本,包括蕴含典型文学手法或文学现象的作品和以诗歌、小说、散文等为代表的典型文学作品。在开展语言实践活动前,教师首先要判断文本的审美对象。如诗歌的美主要体现在意象、意境上;童话、神话、民间故事中,人物形象和想象力是审美的关键;散文鉴赏则侧重文中的情思和表现情思的个性化语言。其次要根据文本类型选取对应的学习方式,包括诵读、默读、讲述、评析、描述等。如诗歌富有韵律感和节奏感,唯有反复诵读,方能得其妙;偏叙事的散文一般不太适合高声诵读,而要通过默默自读感受文中缓慢流淌的情思。

以五年级下册第八单元《手指》这篇散文的教学为例,教师可采用风趣的语言来整合读写。教师引导学生先阅读课文,感受丰子恺先生风趣的语言,品味拟人的巧妙、句式的丰富和用词的生动;再尝试用风趣的语言艺术化地描写五官。如,有学生是这样写眼睛的。

眼睛最是变化多端,好看时浓眉大眼,难看时贼眉鼠眼。女人的眼睛大多传神动人,男人的眼睛大多目光如炬,老人的眼睛慈眉善目,小孩的眼睛清澈透亮。但无论谁的眼睛都至关重要。祖国的大好河山,叫他来领略;自然的旖旎风光,叫他来欣赏。眼睛不光要看美的事物,还要看丑恶的现象。他若看见有人在墙壁上乱写乱画,必定火冒三丈;他若看见有人破坏公物,必定怒气冲天。

(三)根据共同要素,确定语言实践联结点

桑代克认为,一种学习之所以能够对另一种学习产生影响,是因为两者有相同的元素。伍德沃斯认为,两种活动只有存在共同的成分才能发生迁移。这种共同包括内容、程序的相同。听、说、读、写之间存在许多共同要素,如阅读中积累的语言范式可以作为表达的范例。因此,教师要根据共同要素确定语言实践的联结点。如六年级上册第四单元是小学阶段的第一个小说单元,教师在教学时可以通过思维导图呈现小说和创编故事之间的相同要素。具体步骤是:先开展阅读实践,引导学生从文章中归纳提炼出各个元素,包括一波三折的情节、人物描写方法、环境变化及人物形象,形成思维导图;再开展表达实践,引导学生借助思维导图编写文章提纲。这样的思维导图支架,帮助学生将从小说阅读中习得的方法迁移应用到故事创编中,连接了阅读和写作,实现了读写的双向滋养。

三、评价审美过程性表现

(一)关注学段评价差异

语文新课标指出,“文学阅读与创意表达”学习任务群的评价“应围绕学生阅读文学作品的过程性表现进行”。具体来说,第一学段应关注学生对文学作品的阅读兴趣,通过朗读、想象等考察学生对作品情境、节奏和韵味的感受;第二学段要关注学生对重要语句、段落的理解,以及对文学作品语言、形象的感受;第三学段应关注学生对文学作品语言、形象、情感等的领悟和体验。基于此,教师在不同学段文学作品的教学评价中,除了关注学生的审美表现,还要注意体现评价的差异性、层次性和梯度性。

(二)由点到面有序评价

在语文教学中,一个单元的教学通常需要一周多的时间才能完成。要在这么长的时间内保持学生的学习热情,教师就要对学生完成任务的过程给予充分关注,并及时给予表现性评价。教师应根据“文学阅读与创意表达”学习任务群的目标和内容明确评价要点,先对学生完成的每个具体任务进行评价,再对同个主题的学习任务的完成情况进行评价,然后对每一学期、每一学段学习任务群的完成情况进行评价,最后对小学阶段学习任务群的落实情况进行整体评价。

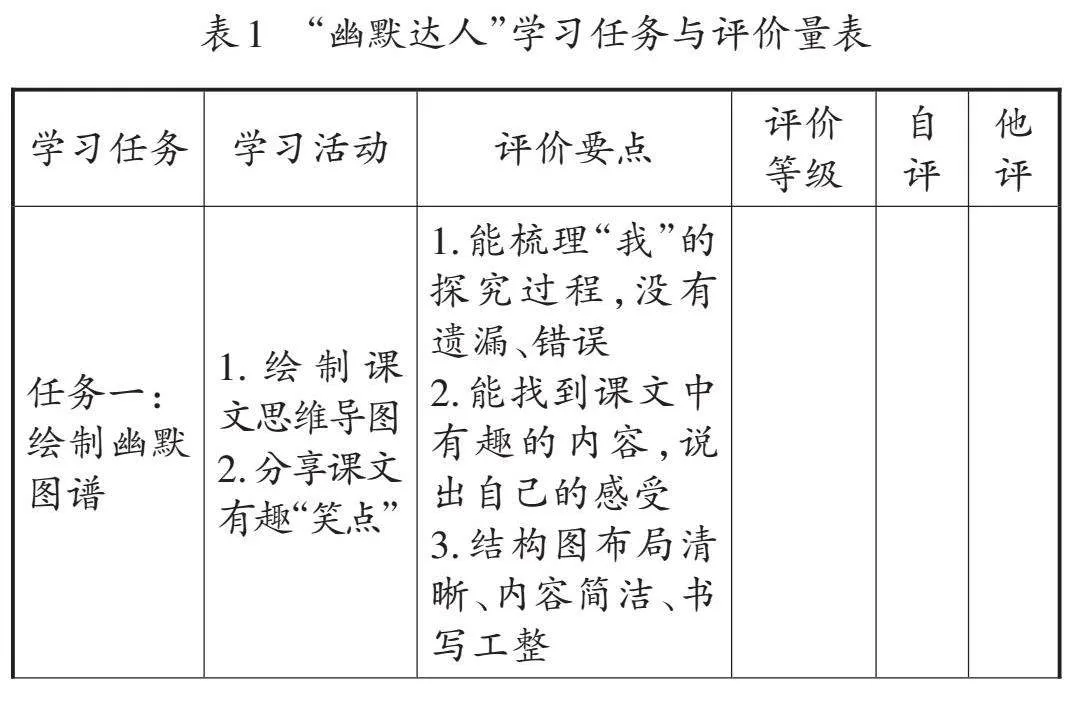

例如,笔者根据五年级下册第八单元的教学内容,设计了“幽默达人”单元学习任务,并制作了相应的评价量表(见表1)。其中评价要点的确定关注学生的思维方式、文本阅读要点、创意表达细节等。教师可以在任务开始前与学生商定评价要点,使学生能自觉按照评价要点来完成任务,提高任务质量,实现以评价促提升的目标。

“文学阅读与创意表达”学习任务群的设计与实施意义重大,能使学生在阅读文学作品的过程中,通过整体感知、联想、想象、感受、欣赏、评价、创作等学习方式进行语言实践,发现、体验、鉴赏文学的语言美,丰富语言积累,习得语言表达方式,增强用语言表现美、创造美的能力,全面提升自身的审美素养。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 王崧舟,彭才华.立象以尽意 情动而辞发:《义务教育语文课程标准(2022年版)》“文学阅读与创意表达”解读[J].语文教学通讯,2022(27):10-16.

(责编 蔡宇璇)