自我效能感对高职毕业生就业能力发展的影响研究

[摘要]提升高职院校学生的就业能力不仅是实现高校毕业生更充分、更高质量就业的关键举措,也是高职院校人才培养的首要目标。根据“2022年全国高职院校毕业生就业状况调查”数据,本文从个体内部因素出发,深入探究自我效能感对高职院校学生就业能力的影响和作用机制。研究发现:自我效能感对于高职院校学生的就业能力具有显著性正向影响;领悟社会支持、心理弹性在自我效能感和就业能力之间发挥部分中介作用,且领悟社会支持和心理弹性在自我效能感和就业能力之间具有链式中介作用。为进一步促进高职院校学生就业能力发展,助力毕业生成功就业,高职院校要鼓励学生突破自我设限,提升自我效能感;多方协同发力,拓宽社会支持渠道;加强心理健康教育,有针对性地提高心理弹性。

[关键词]就业能力;高职院校;自我效能感;领悟社会支持;心理弹性

[作者简介]张璞(2000- ),女,浙江杭州人,北京外国语大学国际教育学院在读硕士;祝军(1983- ),男,云南怒江人,北京外国语大学国际教育学院,副教授,博士,硕士生导师。(北京 "100089)

[基金项目]本文系2024年教育部人文社会科学研究专项任务项目“辅导员对大学生高质量就业的作用机制发挥研究”(课题批准号:24JDSZ3199)和2024年中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“新质生产力发展视域下职业教育人才培养模式研究”(项目编号:2024JX028)的阶段性研究成果。

[中图分类号]G710 " "[文献标识码]A " "[文章编号]1004-3985(2024)24-0031-09

一、问题的提出

党的二十大报告明确提出“强化就业优先政策,健全就业促进机制,促进高质量充分就业”。作为就业重点群体,解决高职院校学生“就业难”的问题是实现更充分、更高质量就业的关键。然而,近年来针对高职院校毕业生求职状况的调查表明,随着高等教育规模不断扩大、劳动力市场对求职者能力要求不断提高,高职院校学生的就业压力日益严峻[1]。

就业能力是个体在劳动力市场成功获取工作、维持以及转换工作的能力,是知识、技能、个性特征、素养等各种条件的集合[2]。就业能力的高低直接关系到高职院校毕业生能否顺利步入职场。如何提高高职院校学生的就业能力,以促进其高质量就业,是当前做好毕业生就业工作亟待解决的问题。既往研究多聚焦于外部环境因素,如就业创业教育的管理体系和资源配置、师生互动和教育收获、技能竞赛参与等对高职院校学生就业能力的影响,缺乏对其自身内部因素特别是自我效能感的研究。已有研究表明,自我效能感对个体就业能力产生重要影响,高自我效能感的个体往往展现出更强的信心和动力[3],能够更好地感知和把握他人给予的支持与帮助。然而,这些研究主要聚焦于普通高校大学生,对高职院校学生关注较少。中高考失利、职业目标模糊和在就业市场中的相对劣势,常使高职院校学生感到自卑和迷茫,对未来职业发展缺乏自信。因此,本研究针对高职院校学生,探究其自我效能感是否会对就业能力产生影响?以及这种影响的具体机制如何?针对这些问题开展研究,不仅能为提升高职院校学生的就业能力提供新的思路,也可以为高职院校开展就业育人工作指明方向,具有重要的理论与实践价值。

二、文献回顾与研究假设

(一)自我效能感与就业能力

就业能力最早由英国经济学家贝弗里奇(Beveridge)于1909年提出,他认为就业能力相当于个体的“可雇佣性”,是个体获得并保持一份工作的能力[4]。随着研究的深入,就业能力的内涵逐渐丰富,可从广义和狭义两个角度进行理解。黄敬宝在综合早期人力资本理论、筛选假设理论、劳动力市场分割理论的基础上,提出了就业能力假说。他认为,广义的就业能力是由个人禀赋等先天性因素和教育、社会资本等后天性因素共同形成的结果[5]。他将影响就业结果的各种因素均纳入就业能力的概念范围,认为就业能力受内外部多重因素的影响。

狭义上的就业能力则聚焦于个体,包括针对特定工作情景的专业知识技能、可迁移的通用能力以及个体特质等。桑德斯(Saunders)认为,就业能力的构成要素包括学科知识、通用能力与个人素质[6]。库马里(Kumari)等人则将大学生就业能力划分为学术能力(阅读、写作能力等)、个人素质(诚实、正直、自信等)、高级能力(领导能力、计划、管理能力等)[7]。随着就业问题日益凸显,越来越多的学者开始关注就业能力,并且越来越重视就业能力中的非认知能力。有研究者指出,就业能力不仅仅针对特定的工作,而是跨越所有行业、所有职位的技能[8]。柯尼特(Knight)和约克(Yorke)提出的大学生就业能力模型(USEM)广受认可,他们认为就业能力是影响个体择业与职业生涯发展的个体特质与能力的综合概念[9]。

近年来,在USEM模型、“心理—社会性建构”模型、Career EDGE模型等经典模型的基础上,研究者对高职院校学生的就业能力重新进行了定义与划分。张云仙的调查显示,高职院校学生的就业能力由问题解决、人际交往、团队合作、自主管理和社会适应能力五个维度构成[10]。兰茹以Career EDGE模型为基础,将高职院校学生的就业能力划分为内在素质、社交能力和处理工作能力三大维度[11]。庄小将等人从企业人才需求视角出发,将高职院校毕业生就业能力划分为学习能力、个人特质能力、职业能力及专业能力[12]。研究表明,企业雇主在选择员工时,除专业背景与能力外,还重视个体的特质[13],如职业兴趣、职业道德、工匠精神等职业价值观[14]。尽管学界对高职生就业能力的内涵尚未达成共识,但综合现有研究可以发现,高职院校学生就业能力主要涉及专业知识技能、通用能力(包括合作沟通能力、问题解决能力、创新能力等)以及职业态度与价值观(包括职业兴趣、敬业精神、责任感等)三个方面。

美国心理学家班杜拉(Bandura A)于20世纪70年代在其社会认知理论中提出了自我效能感这一概念。自我效能感指个体对自身完成某项任务或工作行为能力的信心或信念[15]。班杜拉指出,高自我效能感的个体会倾向于选择更富有挑战性的任务,并设定更高的目标[16]。有关自我效能感与就业能力的研究表明,两者之间具有显著的相关性。自我效能感作为心理资本的重要组成部分,对提升个人就业能力具有关键作用[17]。励骅等人的实证研究显示,大学生心理资本对就业能力有正向预测作用[18]。高艳等人的心理资本干预实验进一步证实,通过干预心理资本能有效提升大学生就业能力[19]。基于此,本文提出研究假设一:自我效能感对高职院校学生的就业能力具有正向预测作用。

(二)领悟社会支持的中介作用

社会支持一般分为客观社会支持和领悟社会支持。领悟社会支持是指个体主观感受到的被外界尊重、理解和支持的情感体验,包括个体感受到的同伴支持、教师支持、家庭支持等,与物质上的客观社会支持相比,它更能表现出对心理健康的增益作用。领悟社会支持作为应对压力的重要保护性资源,可帮助学生积极应对压力事件,提高其应对能力,进而提升其就业能力。对高职院校学生而言,构建一个友好的社会支持体系,可使全社会关注、重视、尊重高职院校学生,减少高职院校学生辍学率、流失率,保障其安心求学和高质量就业。已有研究发现,学生从其社会网络成员处感受到的各类支持对其就业能力均有促进作用,如同伴支持对大学生就业能力培养具有显著的正向预测作用,良好的同伴支持系统能够更好地提升就业能力[20];家庭支持,如来自亲朋好友的情感和精神支持能够帮助创业者从困难中快速恢复活力,提高其成功就业创业的可能性。在自我效能感的相关研究中,高自我效能感的个体能够主动从社会、学校、家庭、同伴等多个渠道寻求物质和精神支持,其在求职过程中能够较好地感受到希望、信心、关怀、适应等正向情绪,这样不但可以舒缓其就业压力,还有助于调整就业心态。由此可见,自我效能感水平高的学生往往具备更高的领悟社会支持水平,进而有助于提升其就业能力。综上,本文提出研究假设二:领悟社会支持在自我效能感对高职院校学生就业能力的影响中发挥着部分中介作用。

(三)心理弹性的中介作用

心理弹性是个体面临压力、挫折、创伤等生活逆境仍能有效适应的能力或特质[21]。心理弹性水平较高的个体不仅对生活充满热情和活力,还能够在逆境或压力下有效地克服困难。相反,心理弹性较弱的个体则容易出现抑郁、焦虑等消极情绪。高职院校学生从小学至高中的教育经历中,普遍经历了学业成绩不佳的困境,这一经历从内部影响了他们正面自我身份的建构与积极心理能量的积累。长此以往,他们在面对挫折时的心理适应能力会逐渐降弱,进而在就业过程中容易产生自卑感。提高高职院校学生的心理弹性,有助于他们养成积极的认知心态,树立良好的职业价值观,从而增强就业能力。此外,个体的心理弹性水平还受自我效能感的影响。一方面,自我效能感能够显著正向预测心理弹性,即心理弹性水平高的学生能够有效调节消极情绪对自身的不良影响。另一方面,Kumpfer基于生态系统理论提出的心理弹性框架模型指出,自我效能感是个体心理弹性的保护性因素。在人与环境的交互中,危险因素与保护性因素相互作用,高自我效能感的个体在遭受挫折时,能够凭借自身的能力来抵御危险因素的冲击,进而维护并进一步增强自身的心理弹性[22]。因此,本文提出研究假设三:心理弹性在自我效能感对高职院校学生就业能力的影响中发挥着部分中介作用。

(四)领悟社会支持和心理弹性的链式中介作用

领悟社会支持与心理弹性之间具有相关性。根据缓冲假说(The Buffering Hypothesis),社会支持能够缓解不良刺激对个体心理健康造成的消极影响,帮助个体应对压力事件[23]。社会支持的主效应模型(Main effect model)也指出,个体领悟到的社会支持能够提高个体的应对能力,以减轻压力带来的不利影响,对个体的心理弹性具有正向作用。实证研究显示,获得更多社会支持的个体往往具有更高水平的心理弹性[24]。从家庭层面来看,父母的支持为孩子提供了面对失败时的“避风港”,促使他们在遇到困难时更主动地向父母寻求指导和帮助,从而更有效地应对挑战;在学校环境中,学校和教师为学生创造积极温暖的学习氛围,有助于学生更好地应对学习压力和挫折。在同伴关系中,他人的积极引导和支持能有效缓解学生的负面情绪。研究显示,学生感知到的社会支持越多,面对挫折的调节能力越强,越能更好地适应大学生活[25]。具体来说,自我效能感越高的高职院校学生可能具有更高的领悟社会支持水平,能够通过社会支持提升自身心理弹性,以增强适应性,进而提升就业能力。因此,本文提出研究假设四:领悟社会支持与心理弹性在自我效能感对高职院校学生就业能力的影响中发挥着链式中介作用。

三、研究设计

(一)数据来源

本文采用2022年北京大学和北京外国语大学课题组合作开展的“2022年全国高职高专院校毕业生就业状况调查”数据。该调查涵盖了全国197所“双高”院校以及87所非“双高”院校的典型专业,数据样本具有较好的全国代表性。该问卷调查涉及了2022届高职高专院校毕业生毕业实习、参与技能竞赛、专业学习体验、职业认同等内容。经数据清理后,本研究最终纳入了20294名学生的有效数据样本。

(二)变量测量

本研究的自变量为自我效能感,高职院校学生的自我效能感主要表现为对学业成功的信心、对未来职业发展的信心以及在社交活动中的自信心。问卷有关自我效能感的题项共计6个,采用李克特5点计分方式,将“很多事情我都觉得很糟糕、没有希望”“我觉得自己对事业上的成功没有把握”等题项进行反向计分,该变量最终得分为6个题项得分的均值,得分越高代表自我效能感水平越高。该量表的Cronbach α系数为0.929,有良好的信度。

领悟社会支持是中介变量,本文参考布鲁门撒尔(Blumenthal)等人编制的社会支持量表,将领悟社会支持划分为教师支持、家长支持、同伴支持三个维度[26]。问卷共包含8个题项,分别对应三个支持维度,采用李克特4级评分,从“很不同意”至“很同意”。领悟社会支持最终得分为各题项得分的均值,得分越高表示领悟社会支持水平越高。该量表的Cronbach α系数为0.967,各维度的Cronbach α系数在0.875~0.935之间。

心理弹性是另一个中介变量,本文参考Connor-Davidson中文版心理弹性量表,将心理弹性划分为韧性、力量和乐观三个维度[27]。问卷共包含15个题项,分别对应三个维度,采用李克特5点计分,同时将“我有时由于过分担心而失眠”“我觉得自己不能解决问题”等题项进行反向计分。心理弹性最终得分为各题项得分的均值,得分越高说明高职院校学生的心理弹性水平越高。该量表的Cronbach α系数为0.897,各维度的Cronbach α系数在0.815~0.877。

因变量是就业能力。本文将高职院校学生的就业能力分为专业知识技能、通用能力、职业态度与价值观。问卷共包含12个题项,分别对应三个维度,采用李克特4点计分。就业能力最后得分取所有题项得分的均值,得分越高表示高职院校学生的就业能力越强。该量表的Cronbach α系数为0.932,各维度的Cronbach α系数在0.915~0.958。

为更好地探究自我效能感和就业能力之间的关系以及可能存在的中介路径,本研究进一步控制了其他可能影响高职院校学生就业能力的变量,包括学生性别、年龄、年级、专业类别、家庭背景、学校环境等。

(三)数据处理

本研究使用SPSS 27.0对变量进行共同方法偏差检验、描述性统计和相关性分析,从而把握样本基本情况。同时,采用Hayes的PROCESS程序模型6对领悟社会支持和心理弹性的中介效应进行检验。此外,利用偏差校正的非参数百分位Bootstrap法估计中介变量的95%置信区间,若在95%置信区间内不包含0,则认为中介效应显著。

四、结果分析与假设检验

(一)共同方法偏差检验和多重共线性检验

首先采用Harman单因素检验法对共同方法偏差进行检验。结果表明,第一个因子的方差解释率为28.5%,低于40%的临界标准,表明本研究数据不存在严重的共同方法偏差问题。此外,对模型进行多重共线性检验,各预测变量的容差范围在0.546~0.702,均大于0.1,VIF(方差膨胀因子)的范围在1.424~1.845,表明数据不存在多重共线性问题。

(二)描述性统计与相关性分析

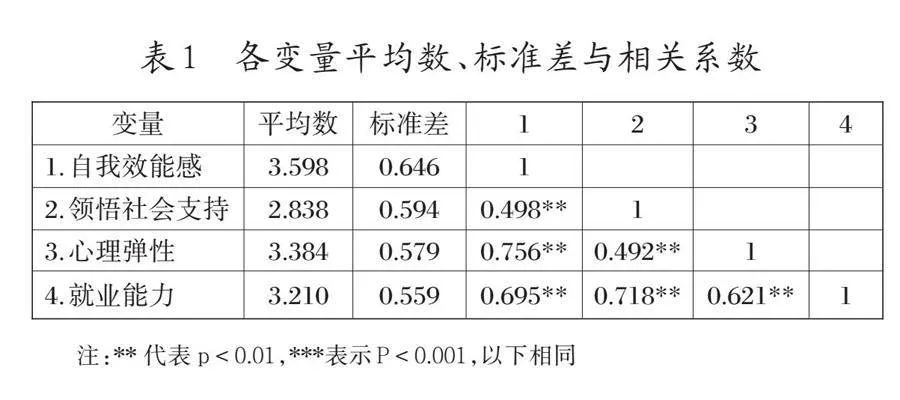

在进行共同方法偏差检验后,分别对自我效能感、领悟社会支持、心理弹性和就业能力进行描述统计和相关分析(见表1),初步验证自变量、中介变量和因变量之间的假设关系。

由表1可知,高职院校毕业生的自我效能感平均得分为3.598、就业能力的平均得分为3.210,处于相对较高水平,说明接受本问卷调查的高职学生对自身的学业成功、未来职业发展等方面持有良好的信心,对专业知识技能、通用能力、职业态度与价值观等给予了较高的自我肯定。领悟社会支持和心理弹性的平均得分整体上略低于前两项,分别为2.838和3.384,这可能是因为高职学生正处于个人成长与职业探索的关键期,面对快速变化的社会环境,加之在就业市场上相对于普通高校毕业生所处的竞争劣势,他们可能会遭遇更多的挫折与挑战。此外,高职学生可能缺乏有效的途径或资源来充分感知社会支持,这可能导致其领悟社会支持的程度较低。相关分析结果显示,自我效能感与领悟社会支持、心理弹性、就业能力呈显著正相关关系,即高职院校学生的自我效能感越高,其领悟社会支持、心理弹性、就业能力也越强。同样,领悟社会支持与心理弹性、就业能力呈显著正相关关系,意味着高职学生的领悟社会支持程度越高,其心理弹性和就业能力也随之增强。心理弹性与就业能力之间同样呈显著正相关关系,即就业能力会随心理弹性的提高而增强。总而言之,变量两两间呈中高度相关且均达到了显著性水平,研究假设得到了初步支持。

(三)链式中介模型检验

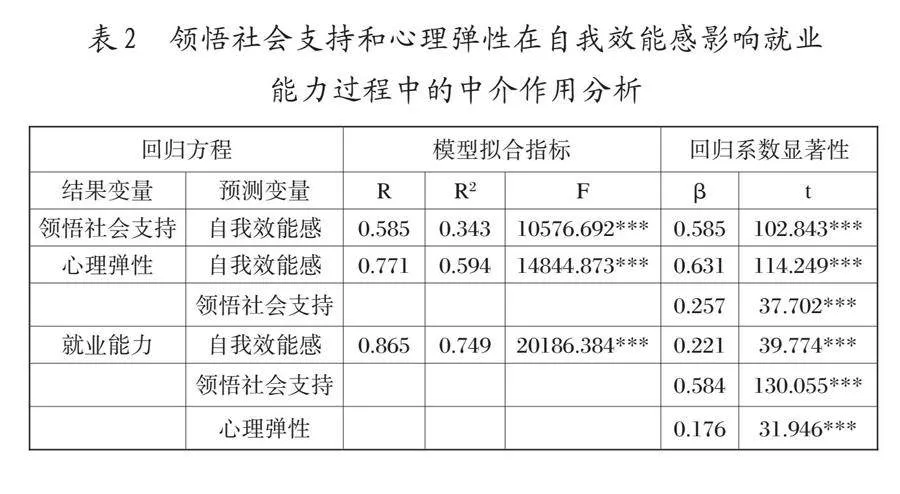

为进一步探究领悟社会支持和心理弹性在自我效能感与就业能力之间的作用路径,本研究使用PROCESS程序中的模型6,将自我效能感作为预测变量、就业能力作为结果变量、领悟社会支持和心理弹性作为中介变量,在控制性别、年龄等变量后进行中介作用检验。在放入回归模型前,对所有变量进行标准化处理,使回归系数具有可比性。

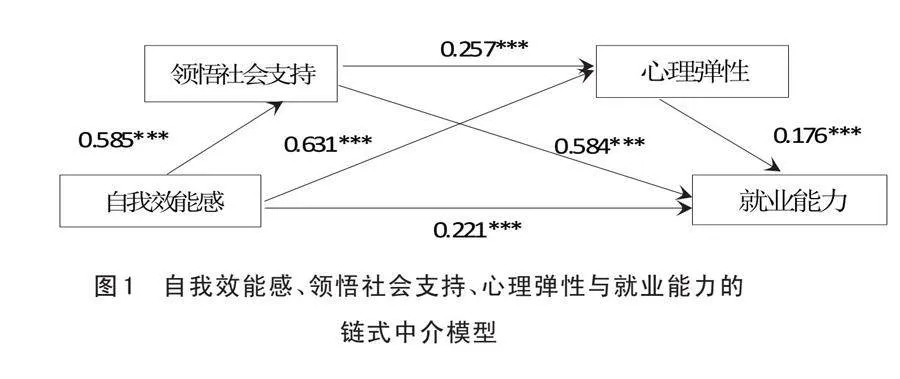

由下页表2和图1可知,自我效能感、领悟社会支持、心理弹性能够显著影响高职学生的就业能力。具体而言:自我效能感能够显著正向预测就业能力(β=0.221,plt;0.001),研究假设一得到了验证;自我效能感对领悟社会支持(β=0.585,plt;0.001)、心理弹性(β=0.631,plt;0.001)存在显著的直接效应,通过模型间系数比较,发现相比于自我效能感对就业能力的直接影响,自我效能感对领悟社会支持和心理弹性的提升更加明显,分别提高0.585和0.631个标准差。此外,领悟社会支持和心理弹性对就业能力都具有显著的正向预测作用,且领悟社会支持对心理弹性也有显著影响。

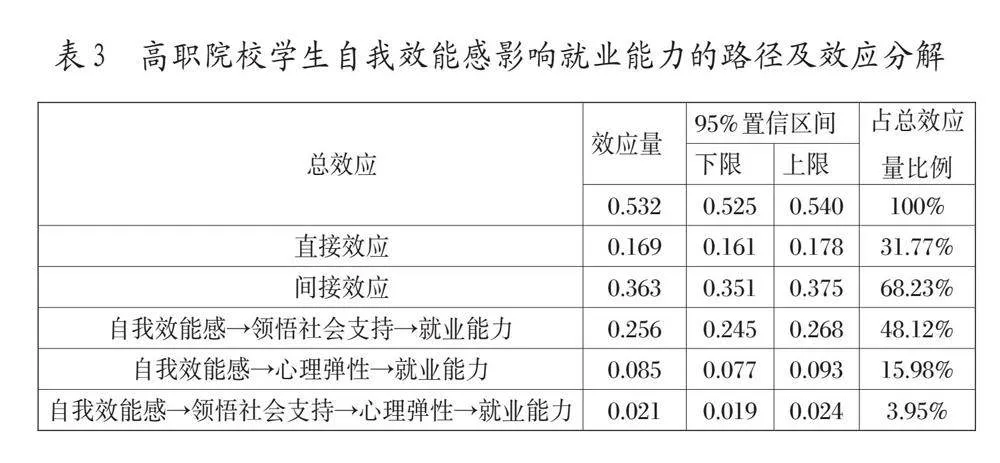

研究进一步采用Bootstrap方法重复取样5000次计算偏差校正95%置信区间,以此对中介效应进行检验(见表3)。

总体而言,自我效能感对高职院校学生就业能力影响的总效应量为0.532,其中直接效应量为0.169,占自我效能感对就业能力总效应的31.77%;高职院校学生的领悟社会支持与心理弹性在自我效能感与就业能力之间起到显著中介作用,总间接效应量为0.363,占总效应的68.23%。具体来看,自我效能感对就业能力的影响可通过三条中介路径产生:一是“自我效能感→领悟社会支持→就业能力”的中介路径1,其路径效应值为0.256,95%置信区间为[0.245,0.268],中介作用显著,说明“自我效能感”可以通过提升“领悟社会支持”来提高“就业能力”,研究假设二成立;二是“自我效能感→心理弹性→就业能力”的中介路径2,其路径效应值为0.085,95%置信区间不包括0,中介作用显著,即“自我效能感”可以通过提高“心理弹性”来提高“就业能力”,研究假设三成立;三是“自我效能感→领悟社会支持→心理弹性→就业能力”的中介路径3,该链式中介效应值为0.021,且95%置信区间不包含0,表明领悟社会支持与心理弹性在自我效能感与就业能力中起到链式中介作用,研究假设四得到验证。进一步对路径之间的差异进行比较,可以发现中介路径1的中介效用远大于中介路径2和3。这说明在自我效能感影响高职院校学生就业能力的过程中,领悟社会支持的单独中介效应要显著强于心理弹性的单独中介效应以及领悟社会支持和心理弹性的链式中介效应。

五、结论与建议

(一)研究结论

第一,高职院校学生的自我效能感对就业能力有直接预测作用。高职院校学生自我效能感越高,其就业能力越强。自我效能感不仅对个人适应性起重要作用,而且对个体的职业机会识别和实现具有促进作用。一是自我效能感高的学生会设定更高的职业目标,并坚信自己有能力达成这些目标;二是自我效能感影响实现目标所需的意志力和毅力。自我效能感高的学生往往比自我效能感低的学生更倾向于接受挑战性任务,即使遭遇挫折也不会轻易放弃,而是会坚持不懈地努力实现既定目标。

第二,领悟社会支持在自我效能感和就业能力的关系之间发挥着部分中介作用。拥有更高领悟社会支持水平的高职学生,其就业能力也越强。这可能是因为高职院校毕业生正处于人生的关键期,面临着生理与心理的巨大变化。在面临就业选择、压力与挑战时,高水平的领悟社会支持可以有效缓解或者降低个体对压力事件的负面情绪,促进高职学生的调节能力和适应能力的提升。这表明,当高职学生遇到难以解决的问题时,如果能够积极寻求社会支持资源,拓宽缓解不良情绪的渠道,不仅可以提高自我效能感,还有助于增强就业能力。

第三,心理弹性在自我效能感和就业能力的关系之间发挥着部分中介作用。自我效能感能够通过心理弹性正向预测高职院校学生的就业能力,这进一步验证了自我效能感是个体心理弹性的重要保护因素。同时,这也凸显了适应能力、抗压能力、自我调节能力等“软技能”对于高职学生的重要性。对企业而言,企业希望学生具备良好的“软技能”,在不断变化的生产实践中快速适应工作环境;对员工而言,“软技能”则有助于实现个人的可持续发展,提升就业质量。心理弹性作为压力源的缓冲剂,随着高职学生承受挫折和压力的能力越强,其在面对学习、生活等压力时越能保持积极的态度,学习动机也会随之提升,逐渐积累高质量的人力资本,以更好地适应不断变化的劳动力市场需求。

第四,领悟社会支持与心理弹性在自我效能感对就业能力的影响中起链式中介作用。自我效能感不仅可以通过领悟社会支持与心理弹性的单独中介作用显著正向预测高职院校学生的就业能力,还可能通过领悟社会支持与心理弹性的链式中介来共同影响就业能力。当个体获得的同伴支持越多、家庭关系越和谐,其主观感受到的人际关系越好,亲社会行为也随之增加,个体的抵抗逆境能力就越强。倘若高职学生具备较高的自我效能感,其倾向于以积极主动的态度面对问题,这种态度有助于他们更好地感知家人、老师、同伴的关爱与支持。高职学生感受到的社会支持越强,越乐于与周围人保持密切联系,从而促进心理弹性水平的提升。良好的心理弹性则有利于高职院校学生缓解逆境和挑战所带来的焦虑、抵抗等消极情绪,通过不断提升专业知识技能,树立科学的职业态度与价值观,积极应对挫折,最终提高就业能力。

(二)对策建议

基于上述结论,本研究建议通过以下途径提高高职院校学生就业能力。第一,激发高职毕业生的内在动机,鼓励其突破自我设定的限制,提升自我效能感。首先,关注学生真实的职业体验。成功的职业体验可以给予个体成就感、自我认同和满足感等积极情绪,有助于提升高职院校学生的自我价值感。为了给学生提供真实的职业实习与实践体验活动以及教学环境,需推动企业深度参与职业教育,深化产教融合。一方面,校企双方共同制订人才培养方案,确保学生实习实践的有效性和连续性,使学生能够系统掌握专业知识与技能。另一方面,学生在真实工作环境实习期间,可鼓励他们通过自由组合,主动与企业导师建立良好的师徒关系,这种没有企业介入而形成的师徒指导关系更能为学生提供支持。良好的师徒关系不仅有助于高职学生形成更积极的工作态度,也能够使学生更好地感知高技能人才所展现的工匠精神。其次,营造尊技崇匠的校园文化。根据自我效能理论,环境是影响自我效能感的关键因素。高职院校应重点打造尊重技能、崇尚工匠精神的校园文化氛围。在物质文化层面,通过建造大国工匠展览馆、在宣传栏展示工匠事迹、张贴工匠人物图片等,在整体装饰设计中融入工匠精神元素。在精神文化层面,通过寻找并树立榜样人物,展现优秀工匠的典范,为学生提供替代性经验,从而提升自我效能感。可以邀请全国技能大赛金牌获得者分享经验,并开展以工匠精神为主题的艺术文化活动、技能竞赛等,使高职学生潜移默化地感受工匠精神,进而提升其职业态度与价值观,为未来职业的成功奠定基础。

第二,家校齐心,多方协同发力,拓宽社会支持渠道。以学校为主轴,发挥家庭、企业、政府等多方的资源力量,形成教育合力,拓宽高职学生的社会支持渠道。首先,加强家校联系。家长既要主动增强与学校的沟通交流,利用学校微信公众号等信息化平台,及时掌握学生在校的学习动态与生活状况,也要积极为学生营造一种尊重、温馨且民主的家庭环境,适时为学生提供精神层面的支持与鼓励。学校则需加大对家校沟通平台的投入与建设,积极邀请家长参与学生教育。其次,在课堂教学中最大程度地发挥教师支持与同伴支持的作用。学校教师与企业导师需在理论教学与实践训练等各个环节敏锐捕捉学生的优点与进步,并及时给予正面的反馈与表扬。同时,也要引导学生积极参与团队合作,共同完成学习任务,在提高学生专业能力的同时,培养其沟通协调能力、团队合作等通用能力。最后,优化制度环境,在宏观层面加强对高职院校学生的社会支持。打破社会对职业教育的偏见,提升职业教育的社会认同感,形成尊重技能、崇尚技能的技能型社会,是增强高职学生自我效能感和就业能力的重要保障。政府作为技能型社会建设的主导力量,应逐步完善技术技能人才激励和保障机制、完善技能评价体系,为高职院校毕业生高质量就业、培养高素质技术技能人才提供有力支撑。

第三,精细管理,加强心理健康教育,有针对性地提高心理弹性。高职院校学生的就业能力提升不仅取决于个体的领悟社会支持水平,还受心理弹性的影响。自我效能感会通过领悟社会支持和心理弹性的链式中介对高职院校学生的就业能力产生间接影响。这一结果表明,提升高职院校学生的就业能力不仅需要关注各主体对高职学生的社会支持,也要重视学生的心理健康教育。一方面,高职院校应根据不同年级学生的心理特征与学业需求,精心规划心理健康教育工作。高职院校应将心理健康教育科学、系统地融入学生的整个学习周期。在第一学年,着重帮助学生认识自我价值,挖掘个人潜能,培养自尊自信、积极向上的生活态度及良好的社会适应能力;在第二学年,引导学生深入体会工匠精神,树立敬业、务实、创新的职业伦理与价值观念;在第三学年,应强调“德技并修”,让学生在实习实践中学会知行合一。另一方面,加强心理健康教师队伍建设。构建由心理咨询专业团队(包括专职心理健康教育教师)、心理辅导与育人团队(涵盖辅导员、心理教师及学科教师)以及学生心理自助与互助团队(如心理社团、心理委员及宿舍长)组成的心理健康教育立体网络。高职院校应面向全体学生深入实施心理育人策略,提升学生的社会支持感受水平,强化其应对逆境的能力,从而有效提高高职院校学生就业能力。

(三)研究不足与展望

本研究在探索过程中受限于主客观条件,存在以下局限性:一是在变量测量上,本研究采用自我报告法获取数据,研究对象的回答受主观因素影响较多,对于自身就业能力增值的情况评价可能不够客观。未来的研究可探索采用三角互证法,即从不同角度或立场收集数据,以实现对变量更为全面且客观的测量,从而提高研究的信度和效度。二是在研究设计上,本研究采用横断面研究法。虽然研究结果与理论预测及以往研究相符,但对变量间的因果关系仍缺乏进一步验证。未来可考虑进行纵向研究来提高研究结果的内部有效性。此外,在现实环境中,自我效能感与高职院校毕业生就业能力之间可能还存在其他影响路径,未来研究可进一步探索其他因素与两者之间的联系。

[参考文献]

[1]吕建强.就业能力:高等职业教育研究的一个重要生长点[J].职教论坛,2023,39(7):17-25.

[2]HARVEYL.Defining and Measuring Employability[J].Qualityin Higher Education,2001,7(2):97-109.

[3]陈梅,黄时华,等.学业自我效能感与大学生网络游戏成瘾的关系:主观幸福感的中介作用[J].中国健康心理学杂志,2021(10):1-12.

[4]Beveridge W H,Dearle N B,Wolfe A B.Unemployment:a Problem in Industry[J].Journal of Political Economy,1909(19):224-228.

[5]黄敬宝.就业能力假说———人力资本理论的一种发展[J].工业技术经济,2007(10):124-127.

[6]V Saunders,K Zuzel.Evaluating Employability Skills:Employer and Student Perceptions[J].Bioscience Education,2010,15(1):1-15.

[7]Rajani Kumari.Fuzzified Expert System for Employability Assessment[J].Procedia Computer Science,2015,62(8):99-106.

[8]Rasul M S,Rauf R A,Mansor A N,etal.Graduate Employability For Manufacturing Industry[J].Procedia-Social and Behavioral Sciences,2013(102):242-250.

[9]Peter T. Knight,Mantz Yorke.Employability through the curriculum[J].Tertiary Educationamp;Management,2002,8(4):261-276.

[10]张云仙.高职生就业能力结构及发展特点研究[J].中国大学生就业,2008(14):16-17+14.

[11]兰茹.职业院校学生就业能力结构及其特性分析[J].职教论坛,2014(20):32-35.

[12]庄小将,吴波虹.企业需求视角下高职毕业生就业能力结构实证研究[J].职业技术教育,2013,34(25):33-36.

[13]史秋衡,孙昕妍,金凌虹.大学生高质量就业能力的形成逻辑及战略导向[J].教育发展研究,2024,44(7):1-8.

[14]邓肖丽,谭永平,郑世珍.职业本科学生职业素质培养的逻辑起点、内涵及策略[J].教育与职业,2021(20):85-89.

[15]Bandura.A,Self-efficacy:Toward a unifying theory of behavioral change[J].Psychology Review,1977,84(2):191-215.

[16]郭本禹,姜飞月.自我效能理论及其应用[M].上海:上海教育出版社,2008.

[17]Luthans F,Youssef C M.Emerging positive organizational behavior[M].Journal of managemen,2007,33(3):321-349.

[18]励骅,曹杏田.大学生心理资本与就业能力关系研究[J].中国高教研究,2011(3):54-56.

[19]高艳,乔志宏,武晓伟.基于职业认同和心理资本的大学生就业能力提升实证研究[J].高教探索,2017(3):107-112.

[20]程虹娟,方晓义,蔺秀云.大学生社会支持的调查研究[J].中国临床心理学杂志,2005,13(3):304-306.

[21]Ronald M Epstein,Michael S Krasner.Physician resilience:what it means,why it matters,and how to promote it[J].Academic Medicine,2013(3):301-303.

[22]Kumpfer,K.L.Factors and processes contributing to resilience[M].Resilience and Development,2002:179-224.

[23]Cohen S,Wills T.Stress,Social Support,and the Buffering Hypothesis[J].Psychological Bulletin,1985,98(2):310-357.

[24]王敬群,陈子璇,王青华,等.心理委员胜任力与心理健康的关系:领悟社会支持和心理弹性的链式中介[J].心理学探新,2021,41(2):176-185.

[25]Friedlander,L.J.,Reid,G.J.,Shupak,N.,etal.Social support,self-esteem,and stress as predictors of adjustment to university among first-year undergraduates[J].Journal of College Student Development,2007,48(3):259-274.

[26]Blumenthal,J.A.Burg,M.M.,Barefoot,J.,etal.Social support,type A behavior,and coronary:Artery disease[J].Psychosomatic Medicine,1987,49(4):331-340.

[27]YU X,ZHANG J,YU X N,etal.Factor analysis and psychometric evaluation of the connor-davidson resilience scale(cd-risc) with chinese people[J].Social Behavior&Personality,2007,35(1):19-30.