朱永:以美润心,绘就乡村美育幸福梦

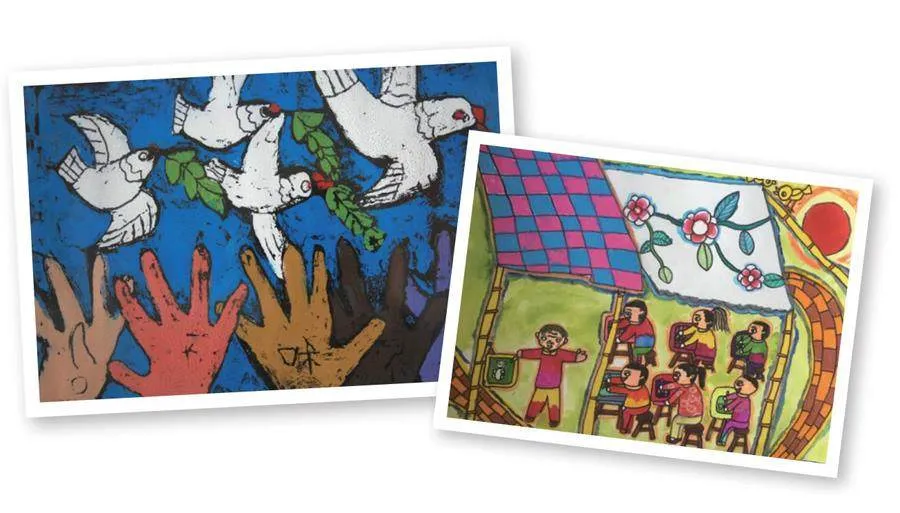

宁静的蓝天下,4只和平鸽衔着橄榄枝展翅翱翔,象征着希望的勃勃生机,5只不同肤色的手掌向着天空舒展,仿佛是五大洲、四大洋的孩子们共同编织着对和平的美好憧憬与向往。这幅名为《我们爱和平》的版画,以其童真、单纯的笔触获得了2012年联合国主办的“艺术促进和平”儿童绘画大赛第二名。而这幅充满创意的作品,出自江苏省徐州市睢宁县王集镇中心小学一名一年级学生。乡村儿童绘画何以走向国际?美术教师朱永用自己长达42年的教育实践给出了一份生动而质朴的答案。他引领乡村儿童用眼发现美、用手绘画美、用心沉淀美,培养出一批又一批苏北乡土风格的小画家,也让美育化为温暖可感的教育力量,从乡村儿童的笔尖悄然浸润他们的精神世界。

让美术课堂贴近学生、滋养生命

睢宁县地处苏北黄河故道流域,历史上长期遭受黄河水患的侵袭,浑厚的乡土孕育出当地人淳朴、坚韧的品格,支撑他们克服生活中的种种困难。作为土生土长的睢宁县人,从小喜爱绘画的朱永如愿成为美术教师,为了给学生教好课,一上来就吃了不少苦头。因为非科班出身,为了提升教学本领,他每周日坚持参加徐州师范大学的美术函授班学习,平日里,白天向其他教师听课“取经”,晚上坐在传达室里钻研教育学和心理学名作。赶上夏天暑热难耐,他就打来一桶凉井水泡脚,给自己消暑提神,就这样度过了初为人师的头几年。

谈起这段经历,朱永并不觉得有多么辛苦,反而为逐渐领悟到儿童美术素养发展的节律而感到欣喜。以人物绘画为例,孩子在五六岁时处于涂鸦期,多喜欢用简单的线条勾勒来表达内心的情感;六七岁时发展至象征期,往往会夸张描绘某个部分,使得整个人物形象介于像与不像之间;到了八九岁,则开始迈入象形期,对于表情、五官的把握更加清晰,描绘的人像也更加生动。对照当下的美术课堂,朱永尤其反对教师盲目引导学生“画得像”:“如果儿童没有发展到相应的阶段,即使画得像机器一样工整漂亮,那也是‘假画’,唬的是急于看见教学成效的人,对于孩子的发展并没有多大益处。”

如何将儿童美术素养的发展规律巧妙融入教学,考验的是教师的智慧与创造力。朱永希望在尊重儿童成长节奏的基础上,实现课堂的教无定法,即在课上说哪些话、设计哪些活动,都尽可能依照儿童眼神中流露的真实需求与兴趣而定。

一次上课前,学习委员向朱永反映,忠义同学将挂在墙上展示的美术作业撕得乱七八糟。因为平时美术课时有限,朱永平时与学生的交流较少,经过进一步了解,得知忠义是班上的学困生,有时为了防止他扰乱课堂,班主任甚至让他站在教室门口听课。朱永走进教室后,把忠义叫到讲台旁,还没开口,男孩就抢先问道:“你是要批评我还是惩罚我?”看到男孩不羁的眼神,朱永未加责备,反而安排他将刚刚撕烂的作业发给大家,随即向全班宣布:“同学们,今天我们来学习撕纸贴画。”接着又叫忠义去办公室取来几瓶胶水。一下子受到“重用”的男孩先是感到诧异,而后按照老师的话乖乖照做,还贴出了一幅极具创意的作品。朱永把他的作品拿到讲台前,毫不吝啬地表扬了其中蕴含巧思的地方,还鼓励他说:“老师觉得你很有潜力,如果你也能好好上其他课就更好了。”男孩的眼神一下子亮了起来。几年后,朱永在南京组织美术活动时意外地遇到了忠义,那时,他已是南京艺术学院的一名学生,他告诉朱永,正是那堂40分钟的美术课,点燃了自己对美术一生的兴趣。

这样的故事还有很多。有些学生总追求画得“标准”而不敢轻易落笔,朱永就鼓励他们“用我手画我心”。他常对学生说:“美术作品不分好坏与对错,只要能把自己真实的想法画出来,并且享受这段创作的过程,就值得鼓励。”一次,朱永受邀担任儿童画比赛评委,其中一幅作品整体观感和谐而生动,但包括太阳、大地在内的所有元素都被画成了绿色。不少专家评委表示这样的设计“不符合常识”,因而不建议给出过高的评价,朱永却表达了不同的看法,原因是他关注到孩子在标注创作理念时表明了这幅画的寓意是希望“环保的绿色光芒能洒向世界每一寸土地”,便提出应该给予肯定。

朱永喜欢探索新颖的教学方法。为了更有针对性地发展学生的美术素养,他根据不同学段儿童身心发展特点,创新设计出一套儿童绘画教材,还尝试探索跨学科教学,将阅读、写作、游戏等元素与美术活动相结合,不仅给学生带来了新鲜的学习体验,还拓宽了他们的知识视野。另外,他还借鉴徐州汉画拓片的特点,探索出用于绘制儿童吹塑版画的“水蜡排斥法”,引导学生先用蜡笔绘制出画面的主体部分,再用水粉颜料刷涂背景,由于蜡笔与水粉互不相溶,两者会自然分离,形成独特的视觉效果,激发学生的创作热情和想象力,获得江苏省基础教育类教学成果特等奖。

跨越“天空与田埂”的距离

审美是一项极具主观性的活动,如何深化学生对美的感知,并将美的种子播撒进学生心间,不仅有赖于环境中客观存在的美的滋养,更有赖于教师恰当的引导与支持。朱永发现,有些学生在课下喜欢照着课本插图或画册描画,甚至在墙上和作业本背面涂鸦,便萌生了成立一支写生小分队的想法,从而为喜爱美术的学生提供更系统的学习机会。

对于乡村学生而言,实现这个想法并不容易。睢宁县被命名为“中国儿童画之乡”,但在睢宁儿童画闯出一番“名堂”之前,大多数人仅将美术视为一门需要较高投入的副科。不少家庭因为入不敷出的现实,并不关注孩子的美术学习,还有家长为了孩子在升入高年级后有更多时间学习主科,不再允许他们继续画画。因此,朱永的提议首先在同事和家长中遭受了不小的质疑,学校领导也对此感到为难,表示难以提供资金上的支持:“乡村孩子有美术课上就已经很不错了,确实没有额外的钱带他们去外面写生。”

朱永理解身边人的苦衷,但他坚信,这样做虽然难,却很有意义。“乡村儿童与美育之间不该是‘天空与田埂’般的距离。艺术虽然不能让每个乡村儿童都获得多大的成就,但一定能帮助他们成为更美、更好的自己。”他表示,“许多事物无法放在室内直接展示,多数时候只能引导学生临摹,而带他们到室外写生,就能让他们亲眼看到、亲身感受到真实的景物,让他们对于世界的认识更加鲜活、深刻。”

为了打消家长对经费问题的顾虑,朱永自掏腰包组建了一支写生小分队,最先吸纳了学校里十几名学生。他给这支队伍取名为“寻美小分队”,鼓励他们用画笔记录身边蕴含美的人、事、景,用绘画留住乡愁,记录童年的珍贵印记。

节假日里,朱永常带学生徒步游览王集镇和邻近村庄的山水景色。学生们背着画板、提着干粮,走进麦田捕捉庄稼抽穗的勃勃生机,去果园描绘果树开花结果的变化过程,也在路上速写娇嫩的野花、瑰丽的晚霞……目睹过大自然独有的美感,孩子们对颜色与对比度的运用有了更深刻的体悟,能够画出充满原生态的田园风光与乡土气息。后来,朱永的做法受到当地几位企业家的关注,他们主动提出承担学生的写生费用。朱永就租来大巴车,载着学生前往泰山、连云港等地去写生。外出写生的经历很快打开了他们的绘画视野,很多孩子第一次看到船舰航行的模样,学会了如何布局大场景,心胸也变得更为开阔。有的孩子透过南京古城楼砖石的裂纹观察历史遗迹的深邃之美,感受到博物馆中各朝代著名画作的精妙,作品中便自然体现出人文之美。

读懂儿童画中的“心电图”

朱永深信,眼中见过动人心魄的美,心里也会有美悄然绽放。在他看来,儿童画作中的线条和色彩正是他们内心世界的直接映射,如同“心电图”一样记录着情感的起伏波动。“当生活压抑时,他们画出的线条是拘谨的,色彩使用多偏好于黑、灰、蓝;当他们内心阳光开朗时,线条就显得舒朗、大胆,也会多倾向于用暖色调。”他总结道。

朱永鼓励学生用画笔表达难以言说的情感,也愿意做他们心灵的倾听者。在一节美术课上,朱永偶然注意到学生佳慧画的小鸟显得垂头丧气,于是课下向她询问缘由。女孩边哭边向他倾诉,父母在家吵架正闹着要离婚,让她心里很难受。朱永耐心地听着,又向她说了许多鼓励的话,还教她回家如何劝解父母。第二天,女孩兴奋地告诉他,父母已经基本上重修旧好,而她当天的作品则画了一幅全家人其乐融融的场景。

随着乡村建设的持续推进,学校的硬件设施日益完善,但同时也因打工人口向城市不断迁移,使得留守儿童问题日益突出。2005年,镇里开办了留守儿童呵护站,朱永主动申请去站里当辅导教师,利用周末和假期时间组织孩子们开展各类丰富多彩的活动。赴任之前,他就听说了一些留守儿童的行为问题,比如上周某个孩子把教室弄得乱七八糟,这周又有哪个孩子在课上无理取闹……这些并没有让朱永改变主意,反而更加坚定了他用爱与艺术补足孩子们内心空缺的想法。

对于留守儿童而言,缺少父母陪伴的日子常常是寂寞的,不少孩子由此养成了沉默寡言的性格。但朱永相信,每个孩子都拥有丰富而柔软的内心世界,只是等待着一个恰当的表达“出口”。他观察到,留守儿童在作画时往往表现出一些明显的特征,比如有的孩子把线条画得断断续续,画出的景物与实际比例失衡,有时让他忍不住笑着回应:“你画的苹果,老师一口可以吃掉十个。”听他这样打趣,孩子心里一下子放松了许多,笔下也变得轻快起来。有的作品缺乏生机,画出的景物像符号堆叠在一起,动物的表情也十分木讷,他就带孩子观察花园里的一草一木,体验风吹过时树枝“跳舞”的感觉,唤醒他们失落的感受力。

除了在课上给予鼓励与技法上的指导,朱永还单独给学生做心理辅导,带他们走遍村庄的各个角落,观察庄稼、河流、树木的四时变化,并在路上讲述各种故事。一天恰好走到小溪旁,他讲了一个关于母爱的故事,马上就有几个孩子落下泪来,他赶忙安慰,带他们给父母打视频电话,并承诺自己会像家人一样爱护他们。这些年来,朱永始终这样说,也是这样做的。在一段段以心换心的经历中,他也得以走进孩子们的内心。一次赶上下暴雨,朱永赶到呵护站时已经湿透了,一抬头,发现孩子们都巴巴地望向他,几个孩子远远看到他就跑来扑进他怀里。那一刻,朱永意识到,自己已经成为他们内心渴望依靠的守护者。在爱的浇灌与滋养之下,这些留守儿童的心理问题逐渐得到了纾解,行为问题也减少了许多。

今年,本该退休的朱永选择继续留校任教,与越来越多的新生教育力量共同托举乡村儿童健康成长。迄今为止,朱永已辅导过2000多名乡村儿童,其中近200人考入艺术院校,每到寒暑假期,总有许多已经毕业的孩子回乡看望他。有老师向他请教处理学生问题的秘诀,他总是笑着回应:“用心倾听、用心理解、用心爱护。”而这份用心的背后,是他心中怀有的,对于乡村美育永远炽热的幸福梦想。