基于中医传承辅助平台探讨青浦名医陈莲舫“和法”治疗咳喘用药规律

摘要:目的 探讨青浦名医陈莲舫运用“和法”治疗咳喘的用药规律。方法 收集《陈莲舫先生医案》中以咳喘为主要临床表现且以“和法”治疗的医案,构建处方数据库,用中医传承辅助平台(V3.5)统计中药频数、类别、性味、归经,并进行关联规则和熵聚类分析。结果 纳入37个有效处方,涉及中药94味。其中使用频次前5的中药分别是川贝母、旋覆花、白芍、北沙参、茯苓。药物类别以补虚及化痰止咳平喘类为主,药性集中于甘、苦、辛,药味多温、寒、平,多入肺、脾、胃经。经关联规则分析得到27组高频药对,熵聚类分析得3个核心组合。结论 陈老以“和法”治疗咳喘,重在调和肺胃及调畅气机,遵循“苦甘相济”“寒温并用”“润降合法”等原则。

关键词:陈莲舫;和法;咳喘;用药特色

中图分类号:R256.12 文献标志码:A 文章编号:1007-2349(2024)12-0062-05

陈莲舫(1840-1914)系清末著名医学家,为青浦中医世家第19代传人,精通内外妇儿各科疾病的诊疗[1]。陈老对于咳喘的认知只眼独具,提出“治咳重在肺胃,治痰顺气为要”[2],又指出气虚、气滞、气逆是咳嗽的三大原因,疏肝是重要环节,补肾是治本之法。咳嗽、喘证虽是单独的中医病名,亦可作为症状伴见于其他疾病发展过程中。《陈莲舫先生医案》共三卷,所收医案以内科外感、杂病为主[3],诸多疾病伴随咳喘,甚至以咳喘为主要临床表现。陈老精研仲景经方,医理推重李杲,常在医案中注明“和养”“疏和”“和降”等治法,用药亦颇具特色。在继新冠疫情大流行后,流感频发,新感引动旧疾,顽固的咳喘严重影响人们的生活质量,因此,研究中医古籍,传承名医治疗咳喘的经验具有一定临床意义。

“和法”出自《医学心悟》,为中医治疗八法之一。其理论基础可追溯至《中庸》“致中和”思想,即“和其不和”。张仲景亦常用“和法”,如用桂枝汤、葛根汤调和表里,黄芩汤、小柴胡汤调和枢机,黄连汤、乌梅丸调和寒热等[4]。“和法”在现代应用十分广泛,治疗脑系疾病、消化道疾病等均取得良好的疗效[5-6]。本研究通过收集、整理《陈莲舫先生医案》中以“和法”治疗咳喘的相关的医案,用Excel表格建立处方数据库,导入中医传承辅助平台(V3.5)进行统计分析,探究陈老运用“和法”治疗咳喘的用药特色,以期为临床合理治疗咳喘提供一定的借鉴。

1 资料与方法

1.1 数据来源 依据第十版《中医内科学》[7]中咳嗽、喘证的概念,从《陈莲舫先生医案》[3]中选取症状描述包含咳嗽或气喘表现的医案。

1.2 纳入标准 医案症状描述清晰,处方药物组成完整,中医治则治法明确体现“和法”;医案中咳嗽或气喘为主要临床表现,即位列症状排序前三;如医案中有多次就诊记录,将最后1次用“和法”治疗咳嗽或气喘的处方作为新处方录入;所选医案的方剂属于口服内用方。

1.3 排除标准 咳嗽或气喘为次要临床表现的医案;症状、药物组成或中医治则治法残缺的医案;如处方组成完全相同,则只选其一。

1.4 数据规范与数据库构建 为了方便平台统计分析,依据2020年版《中华人民共和国药典》[8](后统称为《药典》),将表达同义或功效相似的中药归类后进行规范化处理,如“红枣”统一为“大枣”,“元斛”“金斛”“川斛”统一为“石斛”,“石英”统一为“紫石英”,“沙参”统一为“北沙参”,“萆薢”统一为“粉萆薢”等。对于处方中的合成剂,能分解为《药典》中的具体药物,则分解,如“益元散”统一为“滑石、甘草”等;难以分解的合成药物,如“肺露”“豆花露”等,以及未被《药典》收录的药物,如“象牙”“陈麦柴”等,则删除。从中医传承辅助平台(V3.5)“数据管理”版块进入“数据上传”,下载数据模板,根据模板要求,将规范后的中药名称录入Excel表格,一人录入,双人核对,确保数据的准确,并将数据导入中医传承辅助平台(V3.5),建立处方数据库。

1.5 统计学方法 从中医传承辅助平台(V3.5)“数据上传”版块进入“覆盖上传”,上传Excel数据库。从“数据分析”版块进入“统计分析”,可进行中医疾病、治则治法、四气、五味、归经及中药功效统计。从“数据分析”版块进入“方剂分析”,可得到药物频次、关联规则及聚类分析。“药物频次”将处方中的所有药物按出现频次由高到低排序,“关联规则”可通过设置支持度(前后项同时出现的处方频次)及置信度(前项出现前提下后项出现的概率)筛选常用药对,“聚类分析”可得到高频使用的核心药物组合[9]。

2 结果

2.1 医案筛选结果 纳入以咳喘为主要临床表现且以“和法”治疗的医案共计37例,其中初诊36例,复诊1例,具体章节分布见图1。

2.2 中药使用频次分析 对37个处方进行中药频次统计,共涉及常用中药94味,累计使用470次。其中使用频次在11次及以上的中药共有16味,出现频次占前5位的中药分别为川贝母、旋覆花、白芍、北沙参、茯苓,具体频次统计详见表1。

2.3 中药类别分析 94味有效中药,累计频次470次,运用较多的为补虚药及化痰止咳平喘药,排序前10的中药类别分布结果见图2。

2.4 中药性味及归经分析 对94味常用中药的性味、归经进行统计,结果显示药性以温、寒、平为主,药味以甘、苦、辛居多,归经多属肺、脾、胃经,见表2-3。

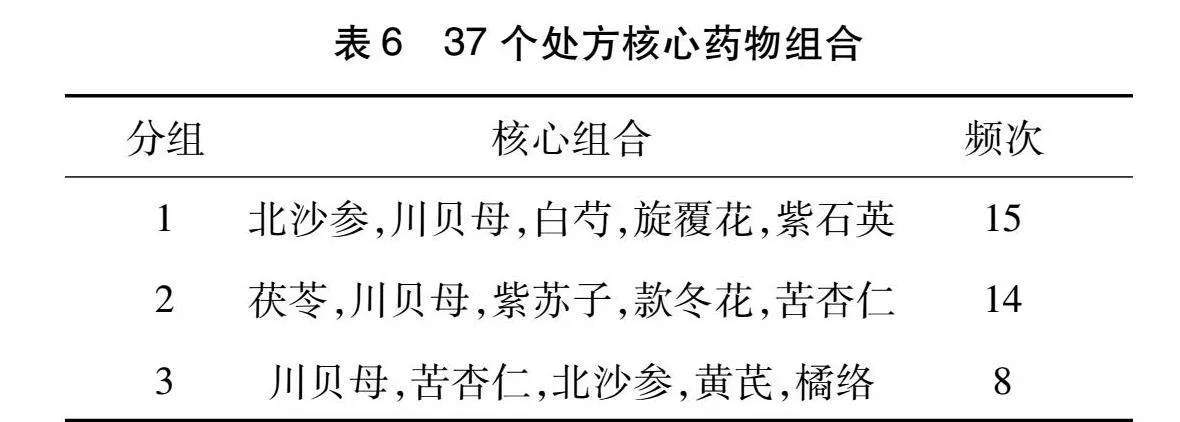

2.5 关联规则分析 对上述药物组合进行关联规则分析,设置支持度个数≥14、置信度≥0.80。选择用药模式,获得常用药物组合27个,共计11味中药,按支持度个数即药物组合出现频次由高到低排序,见表4。选择规则分析,得到关联规则条40条,按置信度由高到低排序,见表5。选择网络拓扑选项,获得药物关系图,见图3。

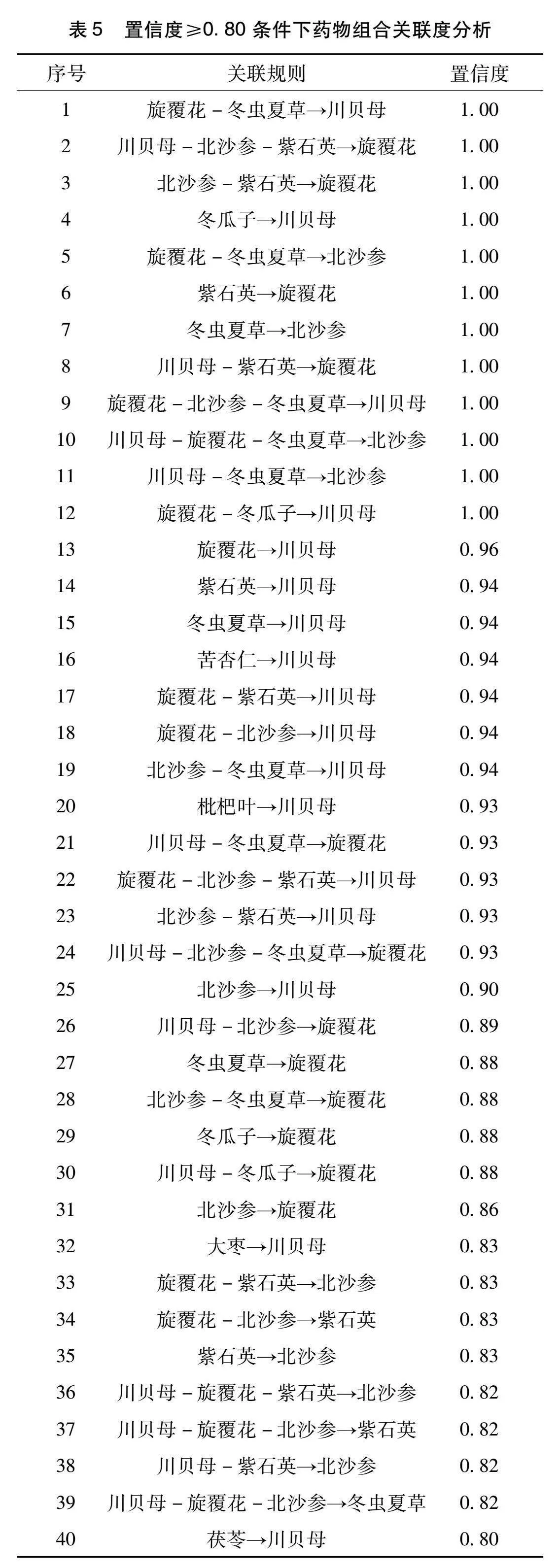

2.6 基于熵聚类的核心组合分析 对37个处方进行聚类分析,设置聚类个数为3,得到3个核心组合,见表6。点击“聚类回归”,得到方剂聚类分析图,见图4。

3 讨论

3.1 咳喘之病,多因不和 《素问·四气调神大论篇》认为,四时阴阳的变化是生与死的根本[10],可见阴阳不和是万病之源。咳喘之病,尤其是顽固性咳喘,亦可从脏腑不和,气机失调角度考虑[11]。本次研究示陈老用“和法”治疗咳喘时,所用药物归经以肺、脾、胃经为主,亦验证了陈老“治咳重在肺胃”的思想。关于久咳,《素问·咳论篇》有云:“此皆聚于胃,关于肺”[10]。咳喘难愈常因肺胃不和,而其与气机失调互为因果。具体分析,土虚失运,湿浊内生,肺失濡养,痰饮贮存;寒痰阻肺,如阴霾蔽日,胸阳不振,咳喘无力;痰郁化火,常蕴生瘀毒,火性炎上,加重气逆;外痰与内湿齐增,瘀毒和虚劳并存;封藏不固,气失摄纳,疏泄失职,津气失布。元气亏而宗气弱,失宣肃而水饮留;病理产物增,气机郁滞成,郁病起而百病生,经误治而生机灭。由此可见,肺胃失和可演变至多脏腑失和,在疾病发展过程中,气虚、气滞、气逆常同时出现,症状复杂,诊断困难,是以疴疾迁延,咳喘迟休。

3.2 药不贵繁,惟取其效 陈老用药精当,重视肺胃,但兼顾他脏。虚则补之,常用沙参、茯苓,培土生金;冬虫夏草,金水相生。陈老擅长用参,本次研究示北沙参用药总频次21,位居第四。实际21个处方中注明北沙参的仅3例,余18个处方所含沙参未分南北。北沙参清肺力强,南沙参兼益气化痰,各有特色,当灵活运用,相辅相成[12]。茯苓为利水要药,上可辅肺通调水道又能宁心安神,中可助脾胃恢复运化生机。肾为生气之根,冬虫夏草补肾力强,肾根得固,先后天互相资生,为历代医家所推崇[13]。滞者宜通,常用白芍,养血敛阴柔肝,能于土中泻木。肺气上逆,逆者宜降,常用旋覆花、紫石英、苦杏仁、枇杷叶、紫苏子、款冬花等,虑肺为娇脏,不耐攻伐,胃为水谷之海,喜润恶燥,故选药多平和质润。此外,陈老常用川贝母,总频次29,实为28,因有1例贝母未注明具体品种,但仍位居第一。咳喘常伴咳痰,“治痰先治气”为历代医家所推崇,陈老亦重视顺气,而贝母正为下气化痰之药。川贝母长于敛肺止咳,润肺作用强于浙贝母[14]。有学者经过详细考证,认为川贝母止咳化痰之功位居各种贝母类药材之首[15]。药不贵繁,惟取其效,考验的是医者对病机的精准判断及对中药功用的熟练掌握。以上均为高频用药,详见表1。切中病机,方能疗效良好,值得仔细揣摩。

3.3 重视配伍,调和阴阳 本次研究发现陈老以“和法”治疗咳喘时,使用的中药以补虚药及清热化痰止咳药为主。所用甘药最多,苦、辛其次;温药最多,寒、平其次。结合高频药对及核心组合(详见表4-6),分析如下:(1)苦甘相济,补泻兼施:甘味善补,益气滋阴以降火;苦味善泄,清泄肺热并存阴。陈老常用旋覆花、川贝母配伍沙参,亦常用茯苓配伍川贝母。旋覆花苦咸,川贝母苦甘,二者与味甘微苦之北沙参或味甘之南沙参相伍,苦甘相济,泄热而杜绝耗伤阴津之源。茯苓甘淡平,利水又健脾,配伍川贝母,扶正祛邪,外痰与内湿共治。(2)寒温并用,润降合法:痰郁化火,热者寒之,但考虑饮为阴邪的病理基础,当以温药和之。陈老常用川贝母配伍苦杏仁,一寒一温,化痰降气,肺肠同润,止咳平喘尤妙;亦常用川贝母、冬瓜子配伍旋覆花,同为寒温结合,兼顾润肺下气。(3)以和为要,多法并举:基于无监督熵聚类分析可得到3个核心组合。组合一侧重养血调气化痰,包括北沙参、川贝母、白芍、旋覆花、紫石英,组合二侧重化痰润燥降气,包括茯苓、川贝母、紫苏子、款冬花、苦杏仁,组合三侧重补气理气降气,包括川贝母、苦杏仁、北沙参、黄芪、橘络,具体临床疗效有待进一步研究。和养并非不降,和降并非不养,咳喘多因肺气上逆,但到了中后期,更偏向气机紊乱。陈老以“和法”治疗咳喘时,注重调和肺胃与调畅气机之间的平衡,养、疏、降法等亦常贯穿始终,虽有侧重,不失偏颇,深谙“中庸”之道。

4 小结

综上所述,本研究借助中医传承辅助平台(V3.5),总结陈莲舫“和法”治疗咳喘的用药特色。可以发现,陈老重视调和肺胃,从补气、理气、降气三方面入手调理气机,用药兼顾脏腑生理特性及病理变化,多用北沙参、冬虫夏草等补虚药,川贝母、苦杏仁、旋覆花等化痰止咳平喘药。通过对药对的组合分析,可以发现陈老运用“和法”遵循“苦甘相济”“寒温并用”“润降合法”等原则,用药精细,配伍巧妙,扶正祛邪圆机活法,整体观念根深蒂固。虽然本次数据挖掘仅限于《陈莲舫先生医案》,处方数量较少,但在一定程度上客观呈现了陈老用“和法”治疗咳喘的精湛医术,可为临床提供些许借鉴,为中医古籍医案精髓的传承尽绵薄之力。

参考文献:

[1]徐超琼,杨奕望.御医陈莲舫辨治江南时病瘟疫[J].中医文献杂志,2020,38(5):20-22.

[2]焦庆华,何平,张奋蕾.陈莲舫治咳用药经验谈[J].中医文献杂志,1999(3):15.

[3](清)陈秉钧撰,包来发点校.陈莲舫先生医案[M].上海:上海科学技术出版社,2004.

[4]吴山永,刘金涛,王丽慧,等.浅谈仲景《伤寒论》之和法治下利[J].中国中医药科技,2019,26(3):372-480.

[5]于娟,赵晓平,范小璇,等.和法治疗脑系疾病浅析[J].环球中医药,2023,16(2):252-256.

[6]焦林珂,崔向宁,王玉玲,等.名中医崔向宁从“和法”治疗慢性胃炎经验[J].陕西中医,2024,45(2):244-252.

[7]张伯礼,吴勉华,林子强,等.中医内科学[M].北京:中国中医药出版社,2019:36-65.

[8]国家药典委员会.中华人民共和国药典(一部 2020年版)[M].北京:中国医药科技出版社,2020.

[9]唐仕欢,申丹,卢朋,等.中医传承辅助平台应用评述[J].中华中医药杂志,2015,30(2):329-331.

[10]支旭仲.黄帝内经[M].西安:三秦出版社,2018:79-84.

[11]李凡娥,韩文舫,欧金涛,等.思辨高中祖教授活用和法治疗肺系疾病[J].中医临床研究,2024,16(8):38-42.

[12]查孝柱,王德群.南北沙参差异及使用建议[J].安徽中医药大学学报,2020,39(4):82-85.

[13]杨芳源,曲妮妮.基于“治痰先治气”理论治疗支气管哮喘探析[J].云南中医中药杂志,2023,44(4):14-18.

[14]孙贝贝,杜伟锋,康显杰,等.浙贝母的本草考证及产地变迁[J].中华中医药杂志,2022,37(9):5142-5146.

[15]李莉娅,蒲婧哲,张亚中,等.川贝母本草考证与鉴别研究进展[J].甘肃中医药大学学报,2023,40(5):86-93.

(收稿日期:2024-05-31)