大运河(河北段)武术文化旅游带建设存在的问题及策略

摘 要:近年来中国传统文化瑰宝的河北省段的大运河地区,凭借其所蕴含的深厚历史文化底蕴,以及以武术文化为特征的独特民俗风情,正逐渐成为旅游热点。然而,大运河(河北段)在其武术文化旅游带建设的过程中不可避免地迎来了一系列挑战。文章首先介绍了大运河(河北段)的基本情况,随后梳理了河北段武术文化旅游带建设存在的问题及成因,并提出针对性的发展策略,以期为实现旅游发展与文化遗产保护的双赢提供理论支持。

关键词:大运河(河北段);武术文化;旅游带;区域旅游;文化遗产

中图分类号:F592 文献标识码:A

基金项目:本文系2023年度河北省社会科学基金项目“大运河(河北段)武术文化旅游带建设研究”(项目编号:HB23TY003)的研究成果。

引言

近年来,河北省积极推进大运河文化带建设,大运河(河北段)沿岸各地通过开发古码头、古城镇和推进文旅融合等重点措施,已初步形成了以文化休闲为核心的旅游空间布局,展现出了“点、线、面”的空间特征。河北省大运河(河北段)以其深厚的武术文化底蕴和独特的地理优势,成为武术文化旅游发展的重点区域[1]。相关数据显示,河北省的旅游经济呈现出稳步增长的态势,2019年河北省旅游收入达到9 313.36亿元。然而,在这一发展过程中,大运河(河北段)武术文化旅游带仍面临着一些问题,文章将围绕这些关键问题展开分析,并提出相应的发展策略与建议。

一、大运河(河北段)概况

大运河是中国古代水利工程的杰出代表,具有深厚的历史文化底蕴。它起自北京,经由天津,流经河北省的沧州、泊头等地,南下至山东、江苏,并最终到达浙江杭州[2]。在河北省境内,大运河被称为南运河,其水流向北,是海河水系的重要组成部分,夏秋季节具有一定的通航价值[3]。大运河(河北段)开凿始于东汉末年,全长约530公里,包括北运河、南运河、卫运河、卫河及永济渠遗址,流经廊坊、沧州、衡水、邢台、邯郸五市,是连接北方与南方的水上交通要道。沧州作为大运河沿线的重要城市,拥有深厚的武术文化底蕴,被誉为“武术之乡”。沧州的武术文化源远流长,早在明清时期,当地就涌现出众多武进士、武举人。源起或流传于沧州的武术门类、拳械多达52种,约占全国武术种类的40%。沧州武术文化与大运河的深厚联系,为大运河武术文化旅游带的建设提供了独特的文化资源和产业发展机遇。

二、大运河(河北段)武术文化旅游带建设存在的问题

(一)区域旅游资源发展不平衡

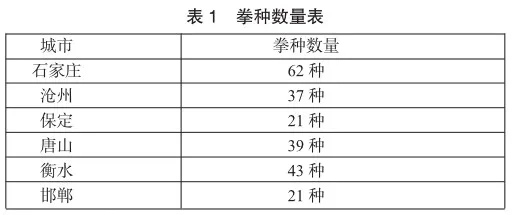

大运河(河北段)的武术文化旅游资源在不同地区之间的分布存在明显差异,如石家庄、沧州、邯郸和保定拥有较为丰富的武术旅游资源,而其他地区则相对较少[4],见表1。

原因如下:其一,拳种的分布受到当地文化传统的深刻影响,不同地区的武术文化氛围存在差异。例如,沧州作为“武术之乡”,其武术文化具有深厚的历史根基和社会认同,这种文化氛围促进了当地武术文化旅游资源的丰富性。其二,地理位置和经济发展水平的差异也对武术文化旅游资源的分布产生了影响。一些地区由于地理位置较为优越,经济发展水平较高,在武术文化资源的开发和利用上也更有优势。

(二)武术文化旅游深度开发不足

河北武术文化旅游资源主要集中于社会资源和人文资源方面,目前,河北省在这两种资源的开发上较为乏力,主要表现为以下两个方面。

1.社会资源宣传力度不足,开发力度不够

河北省作为中国武术文化的重要发源地之一,拥有深厚的武术文化底蕴和多样的拳种[5]。特别是沧州,被誉为“武术之乡”,其武术文化历史悠久,源远流长,沧州曾通过举办各类武术节和比赛,如中国武术节,向全国乃至世界展示其独特的武术魅力。然而,由于资金不足、宣传力度有限等,这些本应成为文化品牌活动的赛事并没有达到预期的影响力,逐渐失去了原有的吸引力和知名度,甚至变得鲜为人知,未能充分转化为推动大运河(河北段)武术文化旅游带建设的持续动力。

2.人文资源开发滞后

在河北段的大运河武术文化旅游带发展项目中,当前对武术文化所蕴含的丰富人文资源的开发程度并不理想。以武术用具的生产为例,河北省虽然拥有一些规模较大的制造商,但多数还维持着较为传统的手工作坊生产模式,这导致了产品种类的局限性,同时限制了其市场竞争力。就武术流派和拳法的传承而言,河北省内传承的众多拳种中,仅有太极拳、八卦掌、形意拳在内的少数几种得到了较好的发展,而其他许多拳种正面临着逐渐失传的危险,相关拳法的保存状况也亟待改善。

(三)与周边文化旅游资源整合不足

河北省作为国内文化旅游大省,拥有众多珍贵的文化遗产,包括291处国家级文物保护单位、4项世界文化遗产。这些丰富的文化遗产彰显了河北省的人文优势。尽管河北省的旅游资源数量在全国排名第九,但其大运河(河北段)的武术文化旅游带在整合周边文化旅游资源方面仍存在不足。具体来看,河北的武术文化旅游带发展相对孤立,主要原因是政府、地方机构、武术学校和企业之间的合作与沟通不够充分,导致旅游产品种类单一、规模有限,缺乏足够的市场吸引力和竞争力。此外,大运河(河北段)的武术文化旅游带的建设过于集中于武术本身,未能有效与其他地区的文化旅游资源整合,错失了扩大旅游领域和实现互利共赢的机遇。

(四)武术文化旅游软环境有待提升

软环境的改善不仅关乎服务的质量和管理的效率,还涉及文化的传播和体验的深度。例如,沧州市作为大运河沿岸的重要城市,近年来通过河道清淤、岸坡护理、生态廊道建设等措施,提升了生态环境水平,促进了文旅产业的融合发展。沧州市还制定了《大运河国家文化公园(沧州段)建设保护规划》,以大运河为纽带,实现了运河全线有水,逐步形成水清岸绿景美的生态长廊。2023年1至11月河北省共接待游客8.06亿人次,实现旅游创收9 123.67亿元。石家庄、保定和秦皇岛三个旅游软环境较好的城市旅游接待量均超过千万人次,证明软环境对文化旅游有着重要意义。

三、大运河(河北段)武术文化旅游带建设的影响因素

大运河(河北段)武术文化旅游带的建设受到多方面因素的影响,其中包括政策支持、文化遗产保护、地方特色武术的传承与发展以及与旅游的深度融合等。河北省高度重视大运河的保护与利用,通过制定《河北大运河文化保护传承利用实施规划》等专项规划,着力强化文化遗产保护传承。沧州武术被列入国家级非物质文化遗产名录,是武术文化旅游带建设的重要一环。河北省通过举办各类节庆活动,如沧州国际武术节,以及建设非遗传习所等,促进了武术文化的传播与发展。此外,河北省还注重武术与旅游的结合,将武术文化场所纳入旅游线路,丰富了游客的旅游体验,并推动了地方经济的发展。沧州市作为大运河沿线流经里程最长的城市,其武术文化,尤其是八极拳,与大运河文化紧密相连,成为沧州文化的重要组成部分。

四、大运河(河北段)武术文化旅游带建设策略

(一)坚持“大旅游”理念,加强区域协调发展

“大旅游”理念强调的是在大运河(河北段)武术文化旅游带建设中,不仅要注重文化遗产的保护与传承,还要通过文旅融合推动经济社会的全面发展。河北省在这一过程中,已经形成“1+7+1”规划体系,确立了省、市、县三级大运河文化带建设的工作专班体系,确保了规划的科学性与协同性。沧州市运河区作为大运河武术文化旅游带建设的重要组成部分,尤其注重保护大运河的风貌,同时重视对文化遗产的保护。通过以上保护工作,沧州市运河区不仅保留了运河的历史原真性,而且为文旅融合发展奠定了基础。此外,沧州市运河区还通过实施城市更新项目,积极拓展文旅融合发展空间,为文旅融合发展提供了空间资源,并依托大运河武术文化旅游带建设,推进了全域旅游发展新格局的构建。

(二)全面开发武术文化旅游资源,打造特色产品

通过全面的开发策略和深入挖掘,武术文化资源被转化为具有地方特色的产品与服务。这不仅涵盖了武术器械的制造、武术纪念品的创作以及武术服装的制作,还包括了武术相关音像制品的出版等。沧州,被誉为“武术的摇篮”,在维护和传播武术文化方面取得了显著的成就。应充分利用沧州丰富的传统武术文化资源,推进大运河武术文化旅游带的建设。可在沧州市区的大运河沿岸建立标志性的“中国武术之乡”建筑,以此展示大运河独特的武术文化,并沿河设置武术表演区、武术文化长廊和健身设施,打造国内首个以“大运河武术文化”为主题的康养健身广场,吸引游客和武术爱好者。河北省还计划通过组织大型武术节庆、比赛等活动,以及创作、出品影视作品推广武术文化,动员各种资源,深入挖掘武术文化旅游的潜力,推动其向产业化方向发展。

(三)深化管理体制改革,整合区域资源

在探讨大运河(河北段)武术文化旅游带的建设策略时,深化管理体制改革和提升宣传推广力度是关键的第一步。第一,必须明确各级政府在武术文化旅游管理中的职责,确保职能部门之间权责分明,建立清晰的行政和业务协作关系,这涉及旅游、商业、交通及园林等多个部门的协同,促进管理状态向制度化、规范化的管理体制转变,从而提高管理效率和服务质量。第二,需要推进产业融合发展,发挥地域历史人文资源优势,做好“以文塑旅、以旅彰文”,推动文旅业与其他产业融合发展,衍生新业态,延伸产业链,拓宽产业面。第三,注重科技创新赋能,抢抓科技创新和数字化变革机遇,推进文旅发展理念创新、业态创新、管理创新,推动文旅产业线上线下融合发展,增强文旅业服务品质和发展驱动力。第四,推进旅游交通体系建设,构建多元化、现代化交通体系,实现旅游线路“零距离换乘、无障碍衔接”,改善连接景区道路的路况,解决好“最后一公里”问题。

(四)积极创建和承办品牌赛事,提升旅游软环境

河北省拥有深厚的武术文化底蕴,沧州因曾成功举办多届中国武术节,具备举办各类武术赛事的丰富经验及完善的交通、场馆、住宿等旅游配套设施。同时,邯郸市也成功打造了国际太极拳竞赛品牌,确立了其在武术界的城市地位。为进一步提升区域影响力,河北省应充分利用其武术文化资源,通过品牌营销战略,打造具有地方特色的体育赛事。可以借鉴美国职业篮球联盟、欧洲五大足球职业联赛等成功案例,通过赛事提升武术文化旅游市场的吸引力,同时积极推动本地发展。例如,沧州可依托回族武术特色举办赛事,衡水可以形意拳为重点,邢台则可以梅花拳作为突破口,实现“人无我有,人有我优”的差异化发展策略。此外,河北省应积极响应国家体育总局的号召,通过举办如“行走大运河”全民健身健步走活动等,推动体育与文化旅游的深度融合,探索全民健身和全民健康、体育与文化旅游深度融合的新路径。

五、结语

综上所述,大运河(河北段)武术文化旅游带的建设策略研究揭示了该区域在武术文化传承与旅游发展方面的巨大潜力与当前面临的挑战。通过坚持“大旅游”理念、全面开发文化资源、深化管理体制改革以及积极创建品牌赛事,可以有效地促进武术文化与旅游的深度融合,提升区域影响力,推动经济社会的全面发展,使大运河(河北段)武术文化旅游带成为展示中国武术文化魅力的重要窗口。

参考文献

[1] 孙景芝,周艺,晁岱全.大运河(河北段)文旅景观智慧化设计策略探究[J].现代园艺,2024(8):79-81.

[2] 肖潇,高雪莲,王一茹.大运河河北段非遗生活化传承的必要性和路径研究[J].沧州师范学院学报,2023(2):31-37.

[3] 郝小梅,王琦,张震.河北段大运河非遗文创产业助力乡村振兴策略研究[J].农村经济与科技,2022(6):86-88.

[4] 李宏.加快推进大运河(河北段)国家文化公园文旅深度融合发展[J].乡音,2023(2):29.

[5] 张苗,刘凯华.大运河文化带河北段民间音乐文化传播与传承研究[J].黄河之声,2021(24):145-147.