职业院校数控加工实训教学融入课程思政的途径与策略

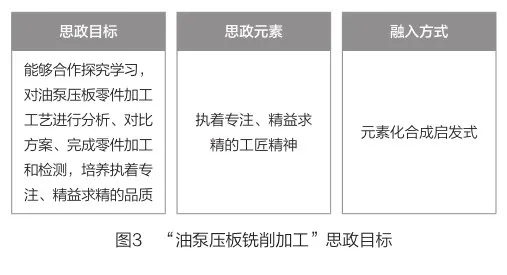

■摘 要:针对职业院校课程思政教学中存在理解偏差、目标不明确、融入生硬、途径单一和忽略评价等问题,本文探索了环境育人、课程育人、实践育人、竞赛育人等四个方面的课程思政融入途径,让思政元素融入专业课教学的路径更加清晰。同时以数控加工实训课程为载体,提出构建“两线三段四评”模式,确立思政目标,挖掘思政元素,精心设计教学,构建学生、教师、企业、学校四维多元思政评价体系等策略,让课程思政成为立德树人的坚强保障。

■关键词:数控加工;课程思政;实训教学;“两线三段四评”

在新时代背景下,立德树人成为教育的核心任务。职业院校秉承“德技并修、工学结合”的理念,培养高技能人才。数控加工实训教学,既能锤炼学生技能,又能培育学生职业道德与社会责任感。面对国家对技能人才的新需求,将课程思政融入数控加工实训,成为职业教育工作者的时代使命与必备技能,旨在培养德才兼备的高素质人才。

一、数控加工实训教学融入课程思政的途径

依据《中小学德育工作指南》中“六育人”的理念,结合数控加工实训课程的特性,笔者积极探索从环境、实践和竞赛等多个维度融入课程思政的有效途径,旨在全方位提升学生的职业素养与思想政治素质。

(一)环境熏陶——匠心文化,浸润心灵

环境是塑造人才的隐形课堂。数控加工实训课程所在的实训车间,不仅是锤炼技能的场所,更是培育职业素养的摇篮。通过精心布置车间环境,如张贴8S职业素养内容、车间管理规定、企业文化标语、工匠精神图片等,营造浓厚的匠心文化氛围。学生在这样的环境中,耳濡目染,逐渐内化职业素养、职业习惯与精神追求,实现环境育人的目的。

(二)实践锤炼——精益求精,铸就匠心

实践是检验真理的唯一标准,也是锤炼匠心的必经之路。数控加工实训课程以实操为核心,通过五个项目教学的精心设计,将思政元素巧妙融入每一次实训中。如在数控车削编程项目中,引入“强国之利器·‘蛟龙号’220”的故事,让学生在实践中感受工匠精神的魅力,以大国工匠为榜样,引导学生在反复实践中领悟和强化劳动精神,铸就匠心。

(三)竞赛磨砺——德技并修,追求卓越

技能竞赛是检验学生综合职业能力的重要平台,也是彰显课程思政功能的舞台。在技能竞赛训练中,要注重锻炼学生的坚强品格、专注精神、吃苦耐劳的品质等,让学生在高强度的竞赛中磨炼意志、提升能力。通过参加竞赛,学生不仅实操能力得到显著提升,思想政治素质也得到全面提高,实现了德技并修、追求卓越的目标。

二、数控加工实训课程思政融入的策略

(一)具体明确数控加工实训课程思政教学目标

在教学中,务必确保知识与技能传授、方法习得与情感体验并重,同时高度重视学生的获得感。设置教学目标时,思政目标应作为核心要素,紧密贴合课题内容,与课程目标及人才培养目标保持高度一致。具体来说,应将家国情怀、社会责任、职业操守、劳动精神及工匠精神等思政要素有机融入课程,确保它们与机械专业人才培养要求及数控加工实训课程目标紧密相连,共同促进学生全面发展。

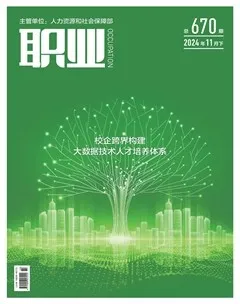

(二)自然融入数控加工实训课程思政元素

数控加工实训作为机械类专业的核心课程,是以培养“知工艺、懂编程、能加工、会检测”的高素质技术技能型人才为整体目标的,是学生将来走上工艺员、操作工等岗位的磐石之基。数控加工实训课程在专业学习中安排在第二至第八学期,占专业课时比例达12.5%,内容不仅包括专业技能,更蕴含丰富的思政元素,旨在培养学生的劳动意识、质量观念、工匠精神、团队合作精神以及爱国情怀等。在课程设计中,要深入挖掘数控加工专业、学生未来职业领域及课程相关的职业素养,如钻研精神、不畏艰难、精益求精、吃苦耐劳、追求卓越等。通过实践调研与专家访谈,笔者结合机加工制造行业的特点,将家国情怀、社会责任、职业操守、劳动精神、工匠精神等思政元素自然融入课程之中,使学生在学习专业技能的同时,潜移默化地接受思政教育,实现技能与素养的双重提升,详见图1。

(三)创新构建“两线三段四评”课程思政教学模式

在数控加工实训教学实践中,笔者紧跟现代数字时代的步伐,结合课前、课中、课后的全过程育人规律,以及学生、教师、企业、学校等多维度评价主体的特点,创新性构建了“两线三段四评”的课程思政教学模式。

“两线”指的是“线上思政元素融入”与“线下思政元素融入”。笔者所在学院精心打造数控加工实训线上课程,充分利用视频、语音、图片、文档等多种形式,设计了一系列提问、讨论、习题、游戏等互动环节,将思政育人元素巧妙融入课程内容中。例如,在“认识数控机床”项目学习中,线上线下同步播放“强国利器之一:中国数控机床之最”的视频,让学生在深入了解数控机床重要性的同时,增强对数控机床技术工人的职业认同感。这种线上线下相结合的方式,使思政育人效果倍增。

“三段”则涵盖了“课前融入思政元素的准备阶段”“课中课程融入思政元素阶段”以及“课后融入思政元素的总结反思阶段”。在课前,学生通过网络学习平台预习实训的背景、意义和要求,为课中学习打下坚实基础。课中,学生在实训车间进行实践操作,同时接受教师的现场指导。课后,学生需完成问题思考、强化训练和创新发展等拓展学习任务,这些环节都融入了对学生思想政治品质的引导教育。以“编制数控加工工艺”项目为例,课前,学生通过网络平台完成测评,了解孔加工工艺的来源和历史背景,同时锻炼逻辑排序能力,培养职业认同感。课中,通过小组合作找碴儿游戏等互动环节,进一步培养学生的团结合作精神和严谨细致的态度。课后,学生完成创新工艺流程设计,养成善于思考的学习习惯。

“四评”则是指“学生测评思政元素融入”“教师互评课程思政元素融入”“企业专家点评思政元素融入”以及“督导部门考评课程思政元素融入”。在数控加工实训教学过程中,注重从学生、教师、企业、学校四个维度进行全面评价,评价内容涵盖专业能力、方法能力、社会能力和思政获得感四个方面。以“复杂零件的数控铣削编程与加工”项目为例,设计四类评价表,分别对学生的爱岗敬业精神、责任担当意识、追求卓越的精神、精益求精的追求、激发爱国热情以及技能报国的信念等方面进行评价。这种全方位、多角度的评价方式,有助于教师更准确地了解学生的学习情况和思政获得感,从而不断优化教学模式和教学方法。

综上所述,“两线三段四评”课程思政教学模式的构建实施,不仅实现了思政元素在数控加工实训教学中的自然融入,还促进了学生综合素质的全面提升。

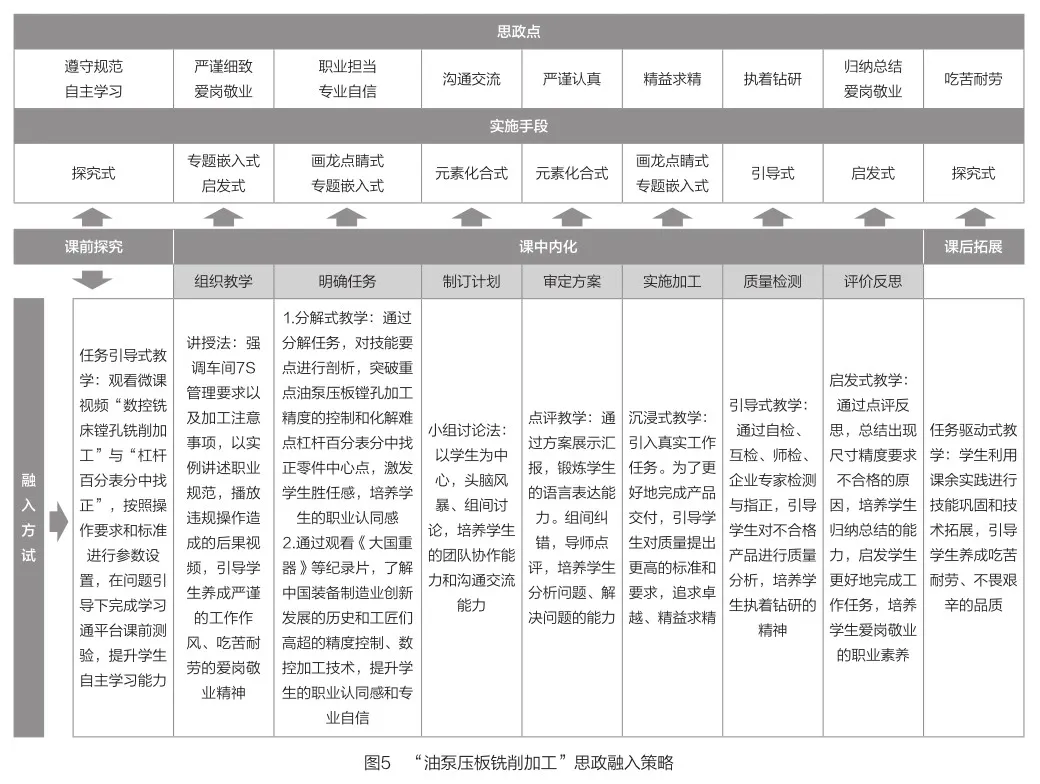

(四)精心策划数控加工实训的思政元素融入教学设计

思政元素融入教学需遵循规律,精心策划是关键。笔者采用了“画龙点睛式”“元素化合式”与“专题嵌入式”三种巧妙融入方式。“画龙点睛式”的特点在于适时引导,如在讲述制造业历史时,引出爱国敬业的价值观;分享大国工匠事迹时,强调精益求精的工匠精神。“元素化合式”则是将专业知识、实践技能与思政要点三者有机融合。在工艺分析、方案优选等环节,不仅传授知识,更培养学生的团队协作能力、沟通表达能力及严谨细致的工作作风,通过评价指标量化任务完成度。“专题嵌入式”是在不改变原有教学结构的基础上,引入行业案例,如数控加工岗位职责与技能要求,激发学生职业道德与专业自信。同时,通过质量评定确保实操规范性与严谨性,在总结反思中再次融入工匠精神,实现全过程育人。如此,思政元素与数控加工实训课程教学相得益彰,共同促进学生全面发展。

三、数控加工实训课程思政案例分析

下面以“简单零件的数控铣削编程与加工”项目中“油泵压板铣削加工”课题为例,具体分析思政元素的融入。

(一)学情分析

学情分析乃教学之基,课前教师需通过观测、测评等手段全面掌握学情,涵盖知识、能力、特点、专业及思政基础。针对思政教育薄弱点,精准设计教学方案,巧妙融入思政素材,详见图2。

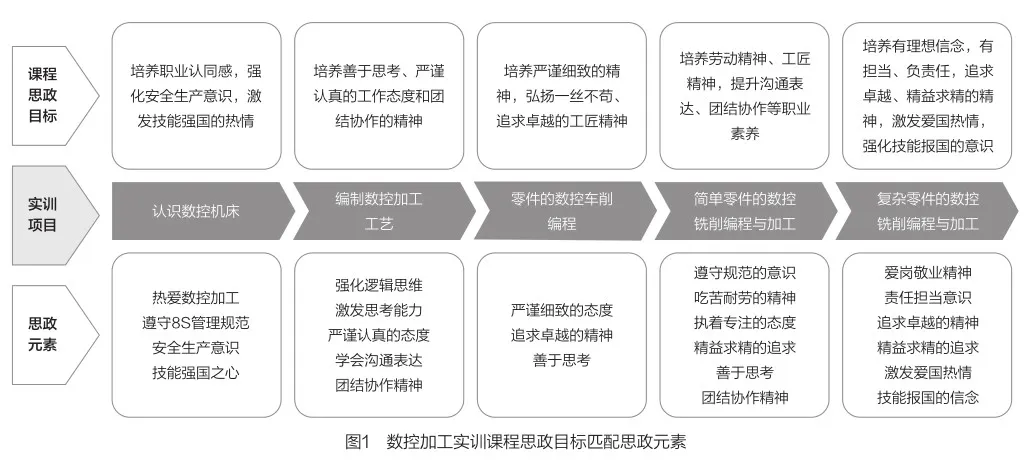

(二)学习目标

依据课标,结合学情,制定目标时注重学生的思政基础。针对有的学生专注力不足的情况,课程重难点融入思政素养培养。本课重点为油泵压板镗孔加工精度控制,难点为杠杆百分表中找正零件中心点,需学生高度专注,追求精密,以养成精益求精的工匠精神,详见图3。

(三)学习内容分析

本课学习内容涵盖知识、技能、职业素养及思政素养,思政素养紧密对应学习目标要求,详见图4。

(四)学习资源

为确保思政教学目标的达成,本课在学习资源上进行了精心选择与整合。除数控加工实训车间、教学仿真软件、数控铣床等专业资源外,还增设了多媒体一体机、平板及大国工匠思政视频等思政学习资源。由专业团队编写的工作页及CAD/CAM软件应用教材等,共同构成了丰富多元的学习资源体系,为学生全面发展提供坚实支撑。

(五)教学实施环节

在教学过程中,要做到思政教育自然融入,非生硬灌输。在课前、课中、课后均巧妙融入思政元素,实现思政教育全程贯穿,详见图5。

(六)学业评价

考核环节融入思政元素,小组评价表涵盖:热爱本职工作、小组讨论参与度、工量具规范摆放、工作台面整洁度、8S执行情况及成本节约意识等,全面评估学生表现。

四、结束语

立德树人成效是衡量学校工作的“标尺”。为落实立德树人任务,须将价值塑造、知识传授、能力培养三者紧密结合。在数控加工实训中,笔者以教学环境、实训实践和技能竞赛为思政育人载体,通过明确思政目标、挖掘思政元素、构建“两线三段四评”课程思政教学模式等策略,全方位融入思政元素,确保专业课程为实现立德树人总目标提供保障。

参考文献

[1]李素娟.课程思政在数控加工实训课程教学改革中的实施探究[J].包头职业技术学院学报,2024(25).

[2]刘燕,李传波,李敏.立德树人视域下技工院校课程 思政的时代内涵及实现路径:以数控技术实训课程为例[J].职业,2024(9).

[3]李伟娟.“双高计划”视域下课程思政教学改革探索:以“数控加工产品质量控制与检测”课程为例[J].包头职业技术学院学报,2024,25(1).

[4]王芳.《数控加工编程与操作》课程思政深度融合的案例设计[J].家电维修,2024(3).

[5]刘美红,宋科,康宇驰,等.数控技术课程思政元素挖掘与融入的实践探索[J].高教学刊, 2024,10(16).

[6]曾志芳.课程思政在《数控铣床编程与操作》课程中的实践与探索[J].模具制造, 2022,22(12).

(作者:陈建生,龙岩技师学院党委书记;涂丽云,龙岩技师学院教研室副主任;肖慧娟,龙岩技师学院教师)