基于BMP理论的温州市微旅游资源开发策略

摘 要:微旅游作为新兴旅游业态之一,近几年受到了学界的广泛关注。文章以温州市为研究对象,在明确微旅游概念界定的基础上,运用旅游开发RMP理论,全面地分析了温州市微旅游资源、市场和产品的优势和劣势,通过对构建微旅游资源开发模式的研究,提出了开展市场调研,深入分析微旅游资源内涵;创新投资模式,全面优化微旅游产品组合;加强产品运营,着力突出微旅游产品特色;扩大宣传攻势,全力打造全媒体营销矩阵等策略,以期为城市发展微旅游提供参考价值。

关键词:微旅游;BMP;开发模式

中图分类号:F590.7 文献标识码:A

基金项目:本文系浙江省哲学社会规划课题“乡村振兴背景下浙江省城乡高质量融合发展的机制与实现路径研究”(项目编号:22NDJC341YBM)的研究成果。

引言

当前,以轻休闲、慢生活为特色的城市微旅游逐渐演变为文旅市场产品创新的重头戏,2023年“City Walk”一词爆红网络,推动了在城市街区拍照打卡的旅游热潮,其本质就是微旅游。不同于常规认知中的旅游形式,微旅游以近距离、短时间为其最重要的特征[1],契合当前人们旅游消费需求向轻量化、体验化、休闲化转型的趋势,各地通过“露营”“音乐节”“市集”“夜游”等产品形态刺激着本地游客的消费热情,根据《每日经济新闻》统计的2023年春节期间旅游目的地数据,“野景点”占比约30%,博物馆、科技馆等文化场馆占比约60%,由此可见,微旅游已经成为旅游经济增长的新动能之一。然而,在微旅游兴盛的背景下,城市固有的文化和旅游资源面临着产品形式、产品内容、活动策划等方面的开发难题,亟须业界通过分析微旅游与文旅资源之间的内在联系,厘清微旅游产品消费的生态链,从而构建具有普遍适用性的文旅资源开发路径。

一、微旅游概念界定

目前,学界广泛接受的微旅游概念是2011年《新民晚报》提出的“微旅游就是短小的旅行,随时可以出发”。然而,随着时间的推移,旅游行业发生了较大的变化,微旅游的内涵也相应发生了改变,2021年《新民晚报》又刊载文章称“微旅游具有近距离、短行程、高频率、慢休闲、高品质五大特征”。这意味着微旅游实质上是城市深度游的一种形式,在文旅融合和全域旅游的驱动下,未来更可能呈现以下几个趋势。

(一)微旅游的距离不再受限

随着人们可支配收入的提高,国家交通基础设施建设的完善,出现“打飞的”到异地来一场为期一天有余的微度假。正如2023年出现的“淄博烧烤”,就出现了大学生“赶烤”的火热现象,其本质仍然是微旅游,却并非局限于居住城市的周边。

(二)微旅游的消费必然升级

微旅游的消费一直被认为是“穷游”,但在演变为深度游之后,游客对于微旅游产品的品质会提出更高的要求,在“食、住、行、游、购、娱”等要素消费上会出现消费升级的情况,这是旅游作为体验经济产物的必然结果。

(三)微旅游的业态发展多样

“淄博烧烤”“哈尔滨冰雪大世界”“天水麻辣烫”等网红城市旅游产品和概念的出现,体现了微旅游的业态几乎没有边界,其代表性产品可能是建筑形态,也可能是一场市集,只要能够贴合旅游消费者的心理,满足其文化感知、沉浸体验的需求,都有可能成为爆款旅游产品。

基于这样的认识,微旅游的概念需要一定的修正,即微旅游是满足游客短时间、高品质、多样化旅游消费需求的一种新型旅游形式。

二、温州市微旅游资源开发现状

温州市较早就开始关注城市微旅游发展,2014年原温州市旅游局与《温州晚报》联合举办了“微旅游”目的地评选活动,但该活动并没有聚焦微旅游资源开发层面,而是利用已开发的旅游目的地打造微旅游线路,与现阶段的微旅游概念略有差异。2021年温州市全域范围开展了旅游业“微改造、精提升”工程,旨在通过一系列小规模的改进和精细提升,为游客提供更加舒适、便捷和富有文化内涵的旅游体验,并逐步摸索出一条温州市微旅游资源开发路径。

通过分析温州市微旅游资源开发现状,可知有以下几个特征:

(一)“市集+”成为微旅游主打产品

文旅市集将旅游、商贸、美食体验等融于一体,迸发了别样的活力,成为城市微旅游的拳头产品。近年来,温州市大力开发文旅市集旅游产品,培育了青灯市集、国潮市集、宋韵市集、非遗市集、汽车后备厢市集、滩地音乐市集等一系列市集产品。在地域分布上,几乎每个市县区都推出了主打市集产品。但在微旅游资源开发层面,市集类产品更多关注的是空间的创新利用,而非文化挖掘和资源开发,并没有促进温州微旅游资源的更进一步利用。

(二)“非遗+”成为文化体验的主要载体

温州市微旅游产品中的文化体验较为单一。大多是融入非遗元素,将彩石镶嵌、瓯剧、瓯窑、瓯塑、瓯绣等非遗项目融入其他微旅游产品,使得文化体验变成微旅游的“配角”,无法给游客带来深层次的文化冲击,导致温州市微旅游产品特色不足,产品同质化严重。

(三)微景观成为全域微旅游重点开发项目

“微改造,精提升”在温州市全域大力开展,涌现了一批微景观和微景区。如城市阳台、小坝坊、山根村等,充分地利用老街区、老建筑,在原有的建筑基础上,利用景观设计将其转变为文化和旅游产品,加上咖啡、音乐、艺术、美食等业态,使之成为市民打卡点。

总结而言,温州市微旅游资源开发已经摸索出了一条行之有效的路径,但仍然存在诸多不足之处。一是缺乏微旅游拳头产品。市集、非遗、微景观固然可以成为微旅游目的地,但并不足以成为城市核心旅游吸引物,无法产生如“淄博烧烤”“天水麻辣烫”“只有河南·戏剧幻城”这样的网红效应。二是宣传营销仍是短板。相较于传统旅游宣传营销方式,新媒体时代事件营销、短视频营销、直播营销等手段更具传播性,主动营销方式比被动营销更具效果,而现阶段温州市微旅游市场仍处于被动营销阶段,尚未转变营销思路。

三、温州市微旅游资源开发策略

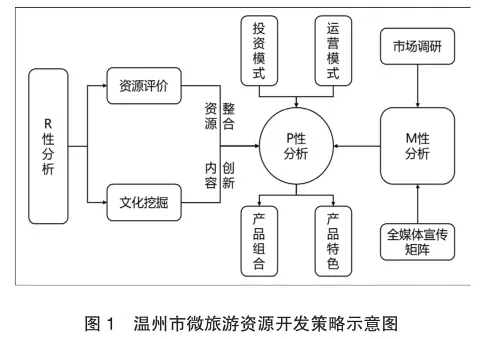

(一)微旅游资源开发策略理论基础

吴必虎(2001)提出区域旅游开发采用的RMP分析方法,即从资源、市场和产品三个层面进行系统的分析[2]。

在R性分析层面,需要重点考察资源的评价以及产品转化的可能性,即从资源到产品是一个投资过程,加大投资力度才能形成一定规模的旅游产品。

在M性分析层面,需要从旅游产品的弹性以及消费者偏好两个方面进行考量,其中产品弹性受到了游客收入、产品价格的影响,而消费者偏好更多地和产品弹性绑定在一起,认为文化旅游产品弹性大,开发难度较大,产品收益较慢,提出通过将文化旅游产品转化为观光旅游产品进行开发。

在P性分析层面,构思了三个重要因素:一是产品创新环境,指的是地方风格,与区域经济、城市建设等相关;二是旅游产品组合开发,认为旅游产品本身是一种组合产品,需要“有理念、有线索、有格局、有层次”地进行开发;三是土地规划,认为城市土地规划是实现旅游产品创新开发的重要保障,围绕某一个旅游形象对土地规划进行调整,可以进一步放大旅游产品创新的动力。

该理论在某个阶段内具有较高的现实指导价值,但随着旅游业发展进入全新的阶段,尤其是针对现阶段旅游产品开发模式的转型,RMP分析框架需要进行调整以适应目前的旅游产品开发。

首先是在R性分析上,全域旅游概念的深入引出了“新资源观”[3],其提倡的“处处能旅游、时时可旅游、人人享旅游”的观念刷新了人们对于旅游资源的固有认知,大到一个景区,小到一个城市小品,都可成为旅游吸引物,“淄博烧烤”“天水麻辣烫”等更进一步地证实了现阶段旅游资源的广泛性。在新资源观的加持下,旅游产品不再过度依赖大规模投资,小投资仍然可以撬动大市场。

在M性分析上,旅游产品作为生活调剂品而非必需品,产品弹性较大,无论是需求收入弹性还是需求价格弹性,均处于较高的水平。故而,旅游产品的开发是迎合市场的,即买方市场而非卖方市场,只有通过大量的市场调研形成消费者主导模式,开发的旅游产品才能在市场上“叫好叫座”。同时,随着互联网应用的普及,新媒体宣传能够为旅游产品市场注入新的能量。

在P性分析上,原模型认为应从三个维度解释产品开发的内外部条件,而随着20年来旅游开发的大力投入,城市已经拥有了不少的旅游产品,故而在产品层面上应该更多地关注产品组合效应、产品内容创新以及产品的收益表现,产品组合效应是将不同类型的旅游产品进行组合以形成更具吸引力、更能满足游客多样化、个性化需求的产品[4],实际上是一种产品包装;在产品内容创新上更重要的是旅游活动的策略,在体验经济下游客对旅游产品的参与度要求越来越高,这就需要不同形式、不同内容的活动策划;而产品收益表现则体现了产品的经济价值,旅游产业归根结底是社会经济活动,成本与收益是其中的关键考量。

(二)温州市微旅游资源开发RMP分析

1.R性分析

基于前文内容分析温州市微旅游资源的优劣势,其中,优势包括,一是资源类型较为丰富,山水资源、文化资源极具地域特色,同时在经过几轮“微改精提”之后,城市面貌得到了更新,微旅游目的地的形象更加突出。二是资源分布广泛,全市12个市县区各有侧重点。鹿城、瓯海呈现了现代城市街景及古城风貌融合;龙湾、洞头、苍南、龙港则发挥着海洋旅游的魅力;乐清、永嘉则推进雁楠一体化,山水资源优势明显;瑞安、平阳则是古城文化和红色文化的集聚地;泰顺、文成具有乡村旅游的显著优势。劣势则包括,一是资源特色转化为产品特色不足,温州市微旅游资源具有较强的地域特色,但最终呈现的微旅游产品却特色不足。一方面是大多数旅游资源开发有跟风的嫌疑,另一方面则是资源的文化内涵挖掘不充分[5]。二是资源分布过于分散导致的整合难度大。微旅游资源开发成为最终的产品需要通过资源组合的方式激活更大的能量,但温州市微旅游资源由于在地理分布上较为分散,导致整合难度较大。

2.M性分析

根据温州市2013—2022年十年间旅游业统计数据,除去2020至2022年期间由于受突发公共卫生事件影响导致的旅游数据骤降,2013年至2019年整体呈现较为明显的上升势头。在微旅游产品的市场方面,首先进行客源地分析。温州市虽然地处长三角区域,但实际与杭州、上海、苏州等典型长三角城市不同。一方面尚未与上述大部分城市形成一小时交通圈,另一方面在产品优势上相对而言并不明显,除本地游客之外,其他客源更多地来自浙南、闽北区域然后进行消费能力分析。温州市作为沿海开放城市之一,在消费水平上具有一定的优势。其三进行市场营销分析,包括城市旅游形象的打造、旅游宣传矩阵的构建等。这一方面温州市仍然存在较大的不足,在旅游形象上并没有形成具有辨识度的标识,在旅游宣传矩阵上多采用软文营销,短视频营销和事件营销,尚未有爆款出现。

3.P性分析

温州市微旅游产品已经呈现出较为丰富的发展局面。在产品组合方面,推出了“市集+”的产品体系,具有较好的市场反响。各区县致力于打造微旅游新空间,如整村改造、古街新颜等举措颇具成效。在产品内容方面,积极地推动文化融入,打造了以“南戏”为核心的系列活动,尤其是“大宋戏仓”活动的推出吸引了大量的游客参与其中。在产品收益方面,逐步精品化、高端化的微旅游体验也能刺激游客消费。与此同时,不可忽视的是温州市微旅游产品形式较为单一。如各区县均大力开发“市集”类产品,有全面开花的趋势,却失去了各区县的特色;另一方面,“爆款”产品仍然不足,以本地游客为主力消费者,外来游客较少,本地游客虽然能够让某一类产品出现阶段性的热度,但不可避免地会出现审美疲劳,从而降低了微旅游产品的吸引力,可持续发展性较弱。

(三)温州市微旅游资源开发策略

笔者通过对温州市微旅游资源进行RMP分析,结合吴必虎提出的产品创新分析模型,提出温州市微旅游资源开发策略。

1.开展市场调研,深入分析微旅游资源内涵

微旅游资源开发旨在打造微旅游产品,而微旅游产品必须符合市场预期,需要通过市场调研明确市场需求,并开展微旅游资源分析。首先,要客观地评价资源等级,从资源的游憩价值、审美价值、历史文化价值、稀缺性、规模丰度、完整性、影响力等维度进行专家论证,评估微旅游资源的开发潜力。其次,要深度挖掘微旅游资源的文化内涵,突出资源特色,明确微旅游资源的开发方向,从而不断丰富产品内容。

2.创新投资模式,全面优化微旅游产品组合

微旅游想要做大做强,没有旅游投资的支持就是一纸空谈[6]。从资源到产品这一环节中,不能脱离旅游投资,现有旅游投资模式包括BOT(建设—运营—移交)、TOT(转让—运营—移交)、EPCO(设计—采购—施工—运营)、EPCP(设计—采购—施工—融资)、EPCO+P(设计—采购—施工—运营—融资)、ABO(授权—建设—运营)等,在微旅游资源开发模式上应结合资源特色、开发潜力,创新投资模式,使得不同的资源之间形成合力,打造具有竞争力的微旅游产品组合[7]。

3.加强产品运营,着力突出微旅游产品特色

旅游产品的运营一直是业界难题之一,产品运营的目的是确保产品能够始终对旅游者产生吸引力。瑞士开展的“以质量为保障、以组织为驱动、以营销为引擎、以数据为支撑”的运营模式具有较高的代表性[8]。在微旅游产品的运营方面,首先需要丰富的活动支持,节事活动是保持微旅游产品活力的有效手段之一,部分地区提出“月月有活动,季季有节庆”的做法值得借鉴。其次,服务质量是核心,旅游消费的特殊性就在于这种消费行为是为服务体验“买单”。最后,要突出微旅游产品的特色,游客越来越个性化的旅游需求决定了微旅游产品特色就是核心竞争力之一,通过独特的产品标识、特色的地域文化赋能等不断强化产品特色。

4.扩大宣传攻势,全力打造全媒体营销矩阵

“酒香不怕巷子深”的时代已经一去不返,宣传推广是扩大微旅游产品市场的最直接方式。在新媒体层出不穷的新时期,打造全媒体营销矩阵势在必行。做好图文营销,借助微信公众号、微博、小红书等社交媒体平台形成广泛的传播,从而扩大温州市微旅游产品的知名度。同时,还应大力推进短视频和直播营销,抢占潜在旅游消费者的“碎片时间”,从而刺激消费热情。

四、结语

综上所述,温州市微旅游产品的开发需要强化市场调研的作用,深入地挖掘微旅游资源的文化内涵,激发资源开发潜力,通过创新投资模式和运营模式,不断优化产品组合策略和突出产品特色,借助全媒体营销矩阵的赋能,使得温州市微旅游产品在品牌知名度、品质化服务、特色化活动、沉浸式体验等方面具备“爆款”特质,从而形成促进温州市微旅游发展的强大动力。

参考文献

[1] 胡海胜.微旅游:现状、内涵、对策[J].旅游论坛,2013(3):1-5.

[2] 吴必虎.区域旅游开发的RMP分析——以河南省洛阳市为例[J].地理研究,2001(1):103-110.

[3] 厉新建,张凌云,崔莉.全域旅游:建设世界一流旅游目的地的理念创新——以北京为例[J].人文地理,2013(3):130-134.

[4] 李方,李滨.浅析碧螺春文化旅游产品组合性开发研究[J].福建茶叶,2017(11):123-124.

[5] 倪建发,邱旭光,张海琼.非物质文化遗产与旅游深度融合的实证研究——基于温州市非遗活态化发展与旅游融合的调研[J].浙江工贸职业技术学院学报,2024(1):36-43.

[6] 杨施思.基于RMP理论的微旅游产品开发实证研究——以成都为例[D].兰州:兰州大学,2015.

[7] 岑先梅.广西旅游投资的BOT模式探析[J].广西轻工业,2008(3):106-107.

[8] 李红.瑞士旅游产品国际化运营管理经验与启示[J].新东方,2020(1):12-18.