中国世界自然遗产地绿色旅游发展的路径研究

摘 要:文章从利益相关者的视角出发,探索了中国世界自然遗产地绿色旅游发展的路径,首先概述了利益相关者理论,并分析了中国世界自然遗产地的现状,包括绿色旅游的发展情况以及存在的问题与挑战。其次,提出了基于利益相关者的绿色旅游发展路径,强调了政府、社区、企业、游客、非政府组织等各方的角色与责任。通过案例研究,进一步验证了所提路径的实践效果。研究结果表明,通过多方合作与协调,可以有效地推动中国世界自然遗产地的绿色旅游发展,实现可持续发展目标。

关键词:世界自然遗产地;绿色旅游;利益相关者;可持续发展

中图分类号:F590.7 文献标识码:A

引言

随着全球环境保护意识的提升和可持续旅游理念的推广,绿色旅游已成为世界自然遗产地发展的重要方向。中国拥有众多世界自然遗产地,其绿色旅游的发展不仅关系到生态环境的保护,还关系到当地经济社会的可持续发展。

一、利益相关者理论概述

利益相关者理论始于20世纪60年代,强调企业管理与发展需全面地考虑与企业相关的各种利益主体,包括股东、债权人、雇员、消费者、供应商等直接交易伙伴,以及政府部门、本地居民、社区、媒体、环保组织等压力集团,甚至自然环境、人类后代等受企业经营活动影响的客体[1]。该理论认为,企业的生存和发展与他们密切相关,管理决策需平衡所有利益相关者的利益要求。

二、中国世界自然遗产地绿色旅游发展现状

(一)中国世界自然遗产地概况

中国拥有众多壮丽的世界自然遗产地,这些地区以其独特的自然景观、丰富的生物多样性和深厚的文化底蕴,成为国内外游客向往的旅游目的地。中国的世界自然遗产地涵盖了雄伟的山脉、广袤的草原、浩瀚的沙漠、神秘的热带雨林等多种类型的自然景观。这些自然遗产地不仅是中国自然环境的瑰宝,也是全球生物多样性和生态系统的重要组成部分。

(二)绿色旅游发展现状

近年来,随着全球对环境保护和可持续发展越来越重视,中国世界自然遗产地的绿色旅游快速发展。据中研普华产业院研究报告《2024—2029年中国生态旅游行业市场分析及发展前景预测报告》分析,全球生态旅游市场规模已超过5 000亿美元,预计未来几年将保持高速增长。绿色旅游产品日益丰富,从传统自然风景旅游向更全面的体验方式发展,如生态旅游、文化旅游、研学旅游等,不仅满足游客对自然美景的欣赏,也为其提供深入的文化体验[2]。

(三)存在的问题与挑战

尽管中国世界自然遗产地在绿色旅游方面取得了显著的成就,但仍面临诸多问题和挑战。首要问题是生态环境保护压力增大,游客数量增加对自然遗产地生态环境造成破坏,平衡旅游发展与生态保护成为亟待解决的问题。其次,旅游资源开发过度,一些地区为追求经济效益,过度开发资源,导致生态环境恶化、文化遗产受损,影响游客体验和当地长远利益。再者,利益相关者之间的利益分配问题突出,政府、企业、游客、当地居民等存在资源利用和收益分配上的冲突和矛盾,需协调实现共赢。最后,绿色旅游宣传和普及力度不足,公众对绿色旅游理解有限,需加大宣传力度,提高公众认识和参与度。

三、基于利益相关者的绿色旅游发展路径

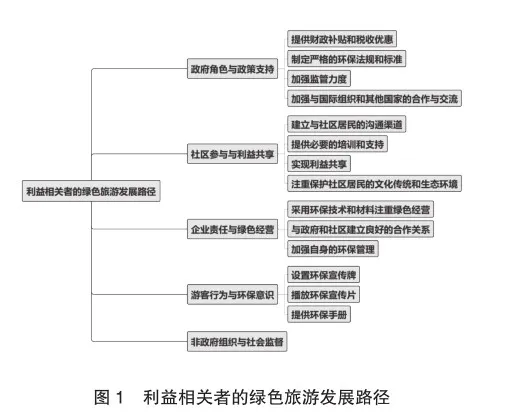

利益相关者包括政府、社区、企业、游客、非政府组织等,他们各自在绿色旅游发展中扮演着不同的角色,发挥着不可或缺的作用,绿色旅游发展路径如图1所示。

(一)政府角色与政策支持

政府在绿色旅游发展中具有核心的地位和不可替代的作用。为了确保绿色旅游的可持续发展,政府需要精心地设计和实施一系列的政策措施。政府应提供财政补贴和税收优惠,以激励企业和个人投资绿色旅游项目,这些激励措施可以显著地降低绿色旅游项目的初期投资成本,从而吸引更多的社会资本进入该领域[3]。政府应制定严格的环保法规和标准,确保旅游项目的开发符合环保要求。这些法规和标准应涵盖旅游项目的设计、建设、运营等各个环节,以确保其对环境的影响最小化。政府还应加大监管力度,确保政策的有效执行。这包括建立专门的监管机构,对绿色旅游项目进行定期的检查和评估,以及对违规行为及时纠正和处罚。政府还应加强与国际组织和其他国家的合作与交流,学习借鉴先进的绿色旅游发展经验和做法。

(二)社区参与与利益共享

通过引导社区居民参与旅游项目的开发和管理,不仅可以增强他们的环保意识和责任感,还可以促进当地经济的发展,增加居民收入。为了实现社区的有效参与,政府和企业需要采取一系列措施。应建立与社区居民的沟通渠道,了解他们的需求和意见,确保旅游项目的开发符合当地社区的期望和利益。政府和企业应提供必要的培训和支持,帮助社区居民提高参与旅游项目的能力和水平。例如,可以开展旅游服务技能培训、文化传承和展示等活动,提高社区居民的旅游服务质量和水平,实现利益共享也是社区参与的关键[4]。政府和企业应通过合理的利益分配机制,确保社区居民能够从旅游发展中获得实实在在的好处,包括将旅游收益的一部分用于改善社区基础设施、提高居民生活质量,以及为社区居民提供更多的就业机会和创业机会。

(三)企业责任与绿色经营

企业在绿色旅游发展中扮演着重要的角色。为了实现绿色旅游的可持续发展,企业需要承担起环保责任,注重绿色经营。企业应采用环保技术和材料,降低旅游项目对环境的负面影响。例如,在旅游项目的建设过程中,应优先选择环保材料和节能技术,减少能源消耗和废弃物排放。企业应注重绿色经营,通过提供绿色产品和服务,满足游客对环保和健康的需求。例如,可以开发生态游、徒步游等绿色旅游产品,引导游客关注自然环境和生态保护,企业应与政府和社区建立良好的合作关系,共同推动绿色旅游的发展[5],包括与政府合作制定和执行环保法规和标准,与社区合作开展环保宣传和教育活动,为当地社区提供就业机会和创业机会等。企业加强自身的环保管理,增强环保意识和责任感,包括建立健全的环保管理体系,加强对员工的环保培训和教育,积极参与环保公益活动等。

(四)游客行为与环保意识

游客作为绿色旅游的直接体验者和关键推动力量,其环保意识和行为对遗产地的生态环境和可持续发展产生深远的影响。为了提升游客的环保意识,需采取在世界自然遗产地内设置生动的环保宣传牌、播放环保宣传片、提供环保宣传手册等多元化的环保宣传教育措施,使游客在游览过程中不断接收环保信息,潜移默化地增强他们的环保意识。同时,制定并推广游客环保行为规范是引导游客养成绿色旅游习惯的重要方法。这些规范应具体而明确,如禁止在世界自然遗产地内乱扔垃圾,禁止破坏植被,提倡节约用水用电等,通过明确的规则来约束游客的行为,确保他们在享受自然美景的同时积极保护这些珍贵的自然资源。遗产地管理机构应加强环境监管,确保游客活动不会对自然遗产地的生态环境造成破坏,从而保护和永续利用这些独特而珍贵的自然资源。

(五)非政府组织与社会监督

非政府组织在绿色旅游发展中扮演着不可或缺的角色。他们通过开展各种环保活动、提供环保技术和咨询服务,为绿色旅游的发展提供了重要的支持。非政府组织通过开展环保宣传和教育活动,增强了公众的环保意识。他们利用自身的资源和优势,通过举办讲座、展览和发放宣传册等多种形式,向公众普及环保知识,让更多人了解绿色旅游的重要性。非政府组织对政府和企业的行为进行监督,确保他们履行环保责任。非政府组织关注旅游项目的开发过程,对可能破坏环境的行为进行及时的提醒和纠正。非政府组织还为政府和企业提供环保技术和咨询服务。

四、案例研究

漓江属珠江水系的桂江上游河段,是国家确定重点保护的13条江河之一,流域涉及广西壮族自治区桂林市行政管辖区域的12个县(市、区)。

(一)政府:政策引导与科学规划

政府作为漓江风景名胜区的管理者和规划者,承担着制定科学政策和引导各方行为的重要职责。近年来,桂林市深入贯彻落实习近平总书记视察漓江时的指示精神,加强立法顶层谋划,出台9部地方性法规,构建漓江生态保护法律保障体系。深入实施“治乱、治水、治景”专项行动,落实“三线一单”生态环境分区管控,漓江风景名胜区核心区新建项目全线退距300米;投入巨资启动漓江核心景区跨江电缆整治工作,如,漓江核心景区杨堤段至兴坪段的跨江电网线路全部完成拆除。同时,积极地实施污水治理及系统控源截污,桂林城市污水集中处理率达99%以上,主要河流和县级以上集中式生活饮用水水源地水质达标率保持100%,漓江干流水质稳定保持地表水Ⅱ类,长期稳居全国前列。

(二)经营企业:经济效益与生态责任并重

经营企业,特别是游船和游览排筏经营企业,是漓江旅游发展的重要推动力。这些企业在追求经济效益的同时,也必须承担起保护生态环境的责任。近年来,桂林市政府积极地引导企业转型升级,通过政策扶持和激励措施,鼓励企业采用清洁能源和环保技术,推动漓江旅游绿色发展。例如,完成30年来最大规模游船提档升级,建立和规范漓江星级游船管理体系,在国家船舶检验标准之上提升环保、安全、舒适等各项指标,将游船分为三、四、五星级,在硬件设施、环保要求等方面未达星级游船标准的老旧游船全部淘汰退出水上游览经营。积极地推动新能源技术试点建设和推广应用,2022年,广西内河首艘电力推动新能源五星级游船投入营运,75%以上新建星级游船采用低排放电控高压共轨动力系统,达到节能降耗、减少污染物排放的效果;2023年,首批纯电动力游览排筏正式开航,游览排筏“油改电”项目实现重大突破,不仅提升了游客的旅游体验,也有效地保护了漓江的生态环境。

(三)沿江居民:生态补偿与社区参与

沿江居民是漓江生态环境生态保护的直接参与者,他们的生活方式与漓江生态环境息息相关。为了调动居民参与生态保护的积极性,桂林市政府探索建立漓江流域生态补偿机制。通过给予居民一定的经济补偿或其他形式的支持,推动民众参与自然资源的保护,实现景观资源的可持续利用。例如,实施漓江风景名胜区水上游览票制票价改革,统筹兼顾市、县(区)、乡镇、村民以及游船(排筏)经营企业等各方面利益,充分地调动沿岸村民保护漓江生态环境的积极性,为积极探索漓江生态环境保护补偿机制奠定基础。又如,积极地探索漓江旅游收益分红、沿江山林流转保护等举措,游览排筏为沿江村民提供家门口就业的机会,为沿江群众提供上千个就业岗位,达到生态惠民、生态利民、生态为民的效果。

(四)游客:环保意识与绿色旅游

游客作为漓江旅游的主体,其行为和态度对漓江的生态环境有着直接的影响。为了增强游客的环保意识,桂林市采取了一系列措施,如,把习近平总书记视察漓江的4月25日定为每年的“漓江保护日”,并紧扣“漓江保护日”“世界环境日”“全国生态日”等关键节点,广泛宣传习近平生态文明思想;成立漓江保护志愿者联盟,5 000余名志愿者积极地参与漓江保护,宣传普及科学保护漓江政策措施;持续加强景区内的环境监管和执法力度,对乱扔垃圾、破坏生态环境的行为主体作出相应处罚。

五、结语

总之,中国世界自然遗产地绿色旅游的发展需要各方利益相关者的积极参与和协同合作。通过制定和执行有效的政策措施,鼓励社区参与和利益共享,推动企业绿色经营,增强游客环保意识,加强非政府组织的监督作用,可以共同推动中国世界自然遗产地绿色旅游的健康发展,为实现可持续发展目标作出贡献。

参考文献

[1] 汪兰林,李登峰.不确定环境下基于演化博弈的生态旅游开发利益相关者行为分析[J].数学的实践与认识,2020(3):1-9.

[2] 刘兴宜.世界自然遗产地监测评估体系研究——以施秉喀斯特为例[D].贵阳:贵州师范大学,2018.

[3] 刘珊珊.全媒体时代盐城世界自然遗产地文旅品牌传播路径研究[J].旅游与摄影,2023(4):14-16.

[4] 王凡.中国风景名胜区破坏性开发的法律规制研究[D].北京:中央民族大学,2006.

[5] 钟林生.“双碳”目标下中国旅游业绿色转型要求与路径[J].旅游学刊,2023(11):1-3.