文旅融合视角下美育研学旅游

摘 要:黄陵县位于陕西省中部,是中华民族始祖轩辕黄帝陵寝所在地,形成了以中华民族始祖轩辕黄帝文化名城辐射周边地区的深远文化圈。文章从黄陵县研学的生态美学、艺术美学和传播美学等维度,对文旅融合视角下美育研学旅游的开发进行研究,旨在探讨黄陵县的生态美育和非遗文化传承价值。

关键词:文旅融合;美育研学;黄陵县;审美教育

中图分类号:F592 文献标识码:A

基金项目:本文系“文旅融合赋能乡村振兴黄陵研学发展4.0新模式”(项目编号:2024HZ0660)的研究成果。

引言

黄陵县位于陕西省延安市南部,具有丰富的文化与旅游资源,因其是轩辕黄帝的陵寝所在地而蜚声中外,是国务院公布的第一批全国重点文物保护单位,被誉为“天下第一陵”,吸引了无数海内外游客前来瞻仰。这里不仅有秦直道、紫峨寺、万安禅院等珍贵的历史文化遗址,还有子午岭、黄陵国家森林公园等壮丽的自然景观,展现了丰富的文化底蕴和自然风光。结合黄陵特有的丰富资源,展开文旅融合下研学4.0模式,以艺术研学为切入点,注入美育,加入更多的实践活动与实操教育,让旅行者接收到全方面、多维度、交叉性跨学科的知识。文章根据田野调查,通过生态美学、艺术美学和传播美学三方面来分析黄陵研学的重要性,从而促进黄陵县的文旅融合和经济发展,推动黄陵县打造研学产业的全新模式。

一、黄陵研学的生态美育

我国古典哲学蕴含“生态美学”,核心在于对“生”的尊重。儒家强调“自然之生”,主张人类活动应顺应自然规律,尤其是农业生产,以实现人与自然和谐共生;道家则提出“道生一,一生二,二生三,三生万物”,说明万物生于天道,这些观点体现了尊重自然、爱护众生的理念。20世纪以来,以叶圣陶为代表的教育家进一步深化了中国特色的生态美育理念,这与西方的侧重点有着明显的区别。西方以环境作为生态美学的主要侧重点,如阿尔贝特·施韦泽提出了“敬畏生命”的生态伦理观,他认为所有生命都是神圣的,美育无高低价值之分。

黄陵县重视生态文明建设,践行“绿水青山就是金山银山”理念,探索生态优先、绿色发展的新路径。在研学路线规划中,黄陵国家森林公园作为集自然风光、历史文化和森林生态于一体的旅游目的地,成为了研学规划路线的起点。这条研学教育线路以生态文明建设、自然环境保护和绿色发展为核心,巧妙地融入了生态美育元素。这是由黄陵国家森林公园得天独厚的自然资源和人文景观所打造的一个深入探索生态文明之美的绝佳平台。

利奥波德在《沙乡年鉴》中提出大地美学:“将美纳入到伦理评价体系之中……以森林徒步活动、漫步在绿意盎然的林间小径,亲身观察动植物的生态习性,进一步全方面了解生态系统的结构和功能;以融合自然的曼陀罗美术为公教活动在森林中融入一定的艺术疗愈,从而通过生态美学所折射的图像审美意识来达到教化育人的目的。”“黄陵研学的当代发展体现了人与自然的整合之美新趋势。黄陵县始终坚持着‘绿水青山就是金山银山’的发展之路,深度保护着黄陵国家公园的绿色之路,大自然疗愈活动融合非遗文化与自然美景,吸引游客,促进经济与自然生态双赢。此生态美育旨在实现人类与世界审美的共生共荣,构建系统生态审美范式[1]。”

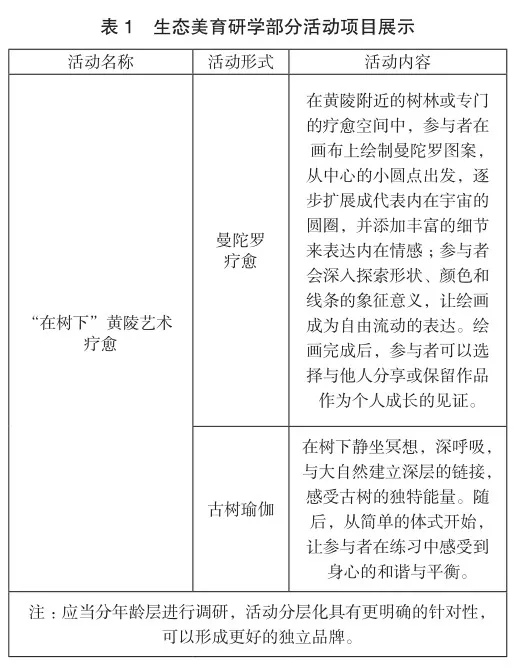

黄陵县特有的优势使得生态美育以独特的形象性、实践性和人文性特征,让人们获得了审美体验与情感陶冶,更在潜移默化中实现了教育目标。它促使人们不断反思自然与人类的关系,关心人类生命与自然生态的可持续发展,实现现实世界中的诗意栖居[2]。表1为生态美育研学部分活动项目展示。

二、黄陵研学的艺术美育

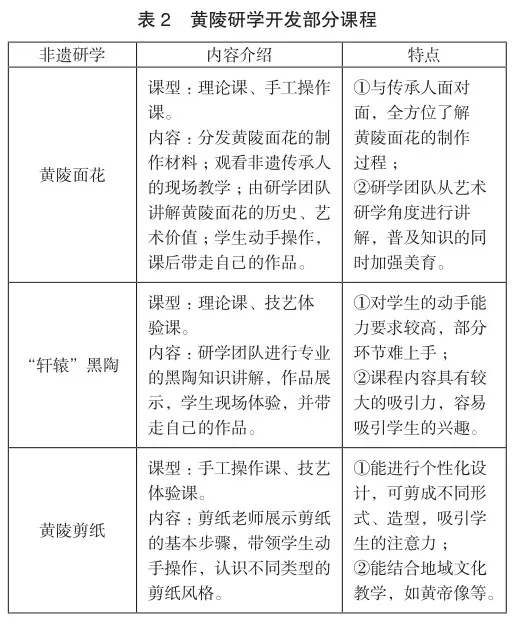

从艺术美育角度来看,黄陵县最适合的应当是视觉图像,正如心理学家佩维奥的双重编码理论深刻揭示了视觉图像在强化记忆效率上的非凡力量:“他将人类的认知架构划分为两大支柱:其一,专注于语言信息的编码、处理与存储;其二,则聚焦于非语言领域,尤其是图像信息的捕捉与加工,形成了一个高效的图像系统。”这一图像系统创造了逼真的细节心理图像,深刻烙印记忆,加速信息内化与回忆流畅性[3]。这种直观图像在艺术美育中起到了承前启后的作用,前者是观察者抛开已学习的知识,从图像来细微地观察非遗面花的制作之美,充分调动了观赏者的形象思维与各种感官能力来达到审美教育的目的;后者则是对非遗的传播与传承,结合非遗课堂与体验活动挖掘非遗蕴含的文化教育价值和艺术欣赏价值。

黄陵研学将室内非遗课程搬去了室外,依靠户外现学的考察方式,将实践与理论相结合,让学生从接受中国传统文化的内涵和工匠精神的熏陶,将研学发展提升到新高度。文章通过实地考察和研学非遗课程的具体案例(如表2所示)来分析艺术美育的重要性。

黄陵非遗文化融合艺术性、生产生活性与文化性于一体,文化性承载着厚重的价值,艺术性展现着对美的追求,生产生活性则蕴含着实用与和谐的智慧。这三者和谐共生,不仅赋予了黄陵非遗文化以地方性知识的真实性、民间文化的质朴善良、民族艺术的瑰丽之美,还体现了生产实践与日常生活的和谐。

黄陵研学围绕的艺术研学依托黄陵县本有的非遗文化,加之西安美术学院作为艺术类院校的优势,教学资源、高校美育到工匠精神都结合在艺术美育中。这样的文化资源有助于构建美育、文化于一体的美育体系建设,从内在本质到外在感受都重视着非遗美育的互融,引导非遗走入社会、走进千家万户之中。

三、黄陵研学的社会美育

研学旅行作为一种教育与旅行体验相结合的教育形式,对于以非遗文化、自然生态景观为主的黄陵研学艺术乡建有着极大的促进作用。在研学旅行背景下,通过增加非遗技艺体验的趣味性、打造研学沉浸式的体验、推进黄陵研学数字化发展,利用艺术构建黄陵研学,进一步推动非遗和生态文化在学生群体中的传播。

黄陵县以研学旅行政策作为支持,从2016年开始,进一步挖掘研学旅游资源,加大学生群体对中华优秀传统文化的了解。以研学为基础,通过扩宽视野,探索寓教于乐的新型研学教育的新模式,黄陵县利用已有的非遗资源、自然生态资源、农耕文化等打造黄陵的文化底色。当地政府还致力于用艺术科技服务乡镇文化,通过文化设施的建造与完善,一方面满足了当地居民的精神文化需求,另一方面以旅游带动发展进而促进经济水平提高。

在研学中黄陵县挖掘自身的优秀农耕文化遗产,打造“黄陵非遗”研学基地,以青少年“研学”旅行第一目的地为目标,利用沉浸式体验的方式以黄陵研学民间艺术的互动性作为支撑点,使艺术更加活态化,同时也提高了知名度。这种潜移默化的传播,将体验作为消费者内在的、个体的情绪感受,产生主体与事件的碰撞,具有一定的即时性、交互性和唯一性。以艺术为基础挖掘黄陵文化进行大规模的“创新”传播,不仅是对黄陵县非遗的再次活化,更满足了研学团队“自我实现”的需求。

新时代的社会美育应当是积极向上的,能够体现出中华民族深厚的历史文化底蕴。构筑非遗的社会审美应与传统文化相结合,与现代发展相融合,而这种以“沉浸式”传播作为社会美育的媒介是一种全方位的浸润,是社会美育引发的感知美育、创造美育。研发和售卖具有地方特色的文创产品,具有成本低、宣传力度大的特点,有利于在扩大村民收入的同时通过“美居”生态助力乡村振兴,可以对外打造村落自身的文化品牌,塑造文化符号,起到宣传的作用,吸引更多游客前往参观旅游。通过手绘黄陵县地图、折页宣传册和儿童手绘本等活动进行文化类宣传,打造实质性的文创产品与活动体验;利用黄陵县自然资源、文化设施发展研学,在当地举办艺术节、美术展览、自然艺术疗愈沙龙等活动传播黄陵文化,真正做到传统与现代化相碰撞,打造慢生活态文化圈,使其成为新形式打卡地。

黄陵研学4.0模式在传播美育上遵循了保罗·莱文森的“人性化趋势理论”,“他在理论中阐述了技术发展趋势日益人性化,强调媒介与科技对人类生活质量的积极影响”[4]。“通过当地现有资源加入沉浸式的体验与探索,在传播效果中体现‘以人为主’的宗旨,将‘人’作为传播的主体进入到媒介的中心舞台,让黄陵县的每一个宣传点成为媒介环境的中心点[5]。”这不仅是对传统教育模式的革新,更是对美育传播方式的一次深刻变革。通过这种方式,参与者不再是被动接受信息的客体,而是主动参与、亲身体验的传播主体,他们的感知、思考、情感都被充分调动起来,成为媒介环境中最具活力的元素。

四、总结

黄陵研学4.0模式在文旅融合的大背景下拉动了产业的融合与发展。研学旅行通过体验活动、技艺活动、培养教育意识、美育普及和休闲娱乐等多行业的融合与交流,实现了“教育文化、艺术文化、历史文化和旅行文化”的联动[6],带动了黄陵县的发展,与周围的文旅进行资源的链接,实现了高效运营,激发了黄陵县的新活力,拉动了黄陵县的产业发展。

黄陵县以自身的艺术院校优势,打造了“艺术助推乡村振兴”的新模式,延伸出上中下游一站式研学,既遵循了研学“以人为本”的服务模式,也促使文旅行业更好地建立和完善旅游公共设施,从而吸引更多游客。未来,黄陵县还可以将地方文化逐渐推向陕西,面向全国,走向更远的地方。

参考文献

[1] 袁鼎生.美生场论[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2013(4):79-85.

[2] 胡清清.叶圣陶生态美育思想的启示——论美术教育与环境教育的融合[J].美术大观,2021(4):111-113.

[3] Allan Paivio.Dual coding theory:Retrospect and current status[J]Canadian Journal of Psychology,1991(3):255-287.

[4] 保罗·莱文森. 人类历史回放:媒介进化论[M]. 重庆:西南师范大学出版社,2017:5.

[5] 邬洲燕. 基于沉浸传播理论下的数字文创产品设计研究——以黄陵面花为例[D]. 西安:西安建筑科技大学, 2023.

[6] 赵春燕,路佳,丁敏丹,等. 研学旅行背景下古村落农耕文化的传播与发展——基于广西大芦村的探索 [J]. 三角洲, 2023(4): 191-193.