数字形式主义生成逻辑及消解路径

[摘 要]

随着新一代信息技术的迭代融合发展,形式主义逐渐穿上“数字化外衣”频繁出现在社会治理实践中。滋生数字形式主义的深层根源在于“压力型体制”和“技术执行偏差”框架下呈现的过度化“技术理性”对形式化“政绩理性”的替代,从而催生出不同类型的数字形式主义,包括唯上主义与拼凑应对偏差共振导致的压力任务式数字形式主义,整合主义与数字共谋偏差共振导致的结构联合式数字形式主义,目标主义与价值追求偏差共振导致的考核激励式数字形式主义。矫治数字形式主义需要构建“制度调整-价值重塑-数字包容”整体性、立体化消解模式,以合理化容错机制、技制融合适配体系、系统化考评制度的全新构建推行制度调整,以平衡思维理念推动价值重塑,以数字包容应对技术负外部性。

[关键词]

数字形式主义;压力型体制;执行偏差;制度调整;数字包容

中图分类号:D63 文献标识码:A 文章编号:1008-410X(2024)06-0046-09

一、问题提出与文献回顾

形式主义不仅是作风问题,更是政治问题,严重损害党中央权威、破坏党的形象。近年来,随着数字技术快速迭代融合发展,形式主义逐渐穿上“数字化外衣”出现在基层治理实践中,形成数字形式主义治理深层顽疾。习近平强调,形式主义、官僚主义同我们党的性质宗旨和优良作风格格不入,是我们党的大敌、人民的大敌[1](P500),对形式主义、官僚主义要毫不妥协,全面检视、靶向纠治[2]。2024年7月30日,中共中央政治局召开会议审议了《整治形式主义为基层减负若干规定》,指出“形式主义、官僚主义是顽瘴痼疾,必须下大力气坚决纠治。基层是贯彻落实党中央决策部署的‘最后一公里’,不能被形式主义、官僚主义束缚手脚”[3],要

“加强政务移动互联网应用程序规范化管理,整治‘指尖上的形式主义’,进一步理顺基层权责”[3]。从字面意思来看,数字形式主义包含“数字”和“形式主义”两层意蕴。一是“数字”本身是抽象的代表[4]。技术的作用发挥是通过“量”的规定来深究事物“质”的规律,因此,数字化改革更侧重于治理的技术性、标准性、程序性,强调的是传统理性向工具理性转化的过程[5]。二是“形式主义”体现的是技术理性对价值理性的消解[6]。当形式主义产生价值取向上的偏离时,公共治理就会过度依赖数字技术[7],泛化的形式主义会以全新的内涵和标准渗透到基层治理全领域全过程[8]。学界关于数字形式主义的研究主要集中在两个方面。

第一,关于数字形式主义表征的讨论。传统形式主义在数字技术嵌入下,逐渐异化为带有“数字”特征的形而上学,成为形式主义的新变种[9]。这种以“数字留痕”为主要表现的形式主义本质上是治理行为主体、手段工具和行为对象的过度数字化、虚拟化、技术化的结果,从而产生以“电子、指尖、痕迹、作秀”为主要形态的数字形式主义[10]。一是痕迹管理的“数字主义”。痕迹有“显性痕迹”和“隐性痕迹”之分[11],当“显性痕迹”产生对数字化过度依赖后,就会形成“隐性痕迹”,痕迹管理最终会演变为以“迹”代“绩”的痕迹主义,成为数字形式主义的一个变种长期存在基层治理空间结构中。二是治理工具的“技术主义”。信息化的植入与渗透会使治理者产生对数字技术及衍生产品的过度化依赖[12],不仅不能提升治理效能,甚至会出现“习惯性崇拜”的社会问题[13]。在不可逆的数字化浪潮催动下,基层

政府在不完全理解技术内在特征情况下对技术的盲目使用会产生“融合障碍”[14]。三是工作政绩的 “虚拟主义”。

数字化呈现的“精准化监督”极大地提升了组织内部运行效率,但过度的面上考核容易被技术“反噬”,形成面子工程和虚拟政绩的结果导向,不仅消耗大量公共资源,也淡化了与民众的情感追求,“数字负能”成为常态[15](P92)。

第二,关于数字形式主义治理困境的研究。学界对数字形式主义治理困境的讨论主要聚焦于制度层面。一是约束困境,即监管错位与数字痕迹的自反性[16]。监管制度的不健全导致数字监管丧失精准性和错位,

形式化监管趋于痕迹化。为了应付上级督查,往往以自反心态搞痕迹化数字管理,注重“面子工程”,忽视实际效果,

“面子化”监管使基层成为牺牲品,上级陷入“迷魂阵”[17]。二是动力困境,即规则约束与数字技术的异步性[18]。数字技术的快速迭代使规则制度出现滞后性,由此数字治理产生技术失范和异化。在缺乏规则约束前提下,技术创新只能靠技术精英的自由调度,其有限理性限制了创新动力,从而无法消弭技术的负外部性,出现异化特质[19]。

三是调节困境,即数据精准与数字鸿沟的对冲性[20]。调节机制内在的低精准度在对数据要素的精准化智能运用过程中存在巨大的治理差异,使数据精准与数字鸿沟产生反向的对冲性,这种对冲性主要出现在人的趋利避害、短期考核压力和公民权利保障过程。根据技术的内在属性,信息技术在组织变革和个人表达上拥有平等的话语权,从而产生正向溢出作用[21]。

既有研究拥有重要价值,但存在若干局限。一是关于数字形式主义的概念并没有形成比较统一的观点,要么关注形式主义的数字性,要么关注形式主义的留痕性、泛化性,更多强调数字形式主义的外在表现和特征。二是重点梳理了数字形式主义的存在类型、具体特征和表现形态,没有对不同类型的数字形式主义产生根源进行更深层次的研究。三是针对数字形式主义的治理,缺乏从系统论角度构建立体化的消解策略。

本文从“压力型体制”和“技术执行偏差”双向共振的研究视角出发,阐释数字形式主义的生成逻辑和主要形态,立足数字形式主义的治理现状,

从“制度调整-价值重塑-数字包容”构建整体性、立体化消解路径,不仅有助于丰富数字形式主义的研究,而且对消解数字形式主义具有一定的现实意义。

二、压力型体制与技术执行偏差:数字形式主义双轮共振分析框架

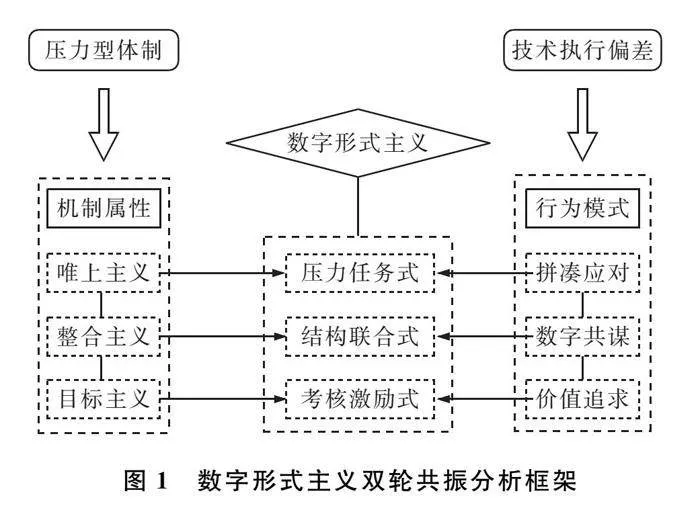

理解数字形式主义现象产生根源,可从组织运行下的机制属性与技术赋能下的行为模式间相互关系入手[22](P234)。科层制下的传统组织所固有的压力型特质与数字技术的执行偏差共振,会使组织运行的机制属性和技术赋能下的行为模式产生根本性的改变,从而催生出不同类型的数字形式主义。

(一)数字治理与科层架构下的压力型体制

数字治理强调“数据要素的驱动效应”,把“数据第一性”作为首要目标贯穿治理全周期,从而对业务流程和组织架构进行重塑。从组织和技术的关系看,数字治理的实质是技术与科层组织的互动形塑与磨合[23]。“压力型体制”作为基层政府组织架构的总体性描绘,早期是用来解释地方经济发展水平,而后演变为分析基层治理效能的有效工具,具体表现为唯上主义、整合主

义和目标主义。数字治理与压力型体制在内生逻辑上存在着一种默契的制度张力。压力型体制下的机制属性决定了科层组织的价值导向、服务理念和治理效能,科层制的组织架构所具有的固有特质在实践运行中表现出低效率、易错位、难互动,给压力型体制的制度调整带来某种程度的可见性障碍。

压力型体制对形式理性的追求,使数字治理的结果出现不确定性。技术与制度之间的互利互动不是直接地以结果为导向,而是把相互依赖和依存作为第一标准,形成所谓的“虚拟政治”,当两者发生冲突和矛盾时,就会使结果具有逆反性和不可预测性[24]。可以说,数字治理过程的价值偏离及可能产生的形式主义源于科层组织下压力型体制对形式理性的价值追求,这种形式理性在实践中往往背离实质理性的真正意义,产生诸如本位主义、文牍主义、结构主义等形式主义问题。数字技术在赋能治理实践中会推动组织的平台化、智能化转型,但科层制下的压力型体制所主导的形式理性与基于经验基础上的实质理性可能产生某种偏离性矛盾和冲突。

当压力型体制下的形式理性与技术赋能下的形式理性叠加在一起时,可能产生背离实质理性价值导向的形式主义问题[25]。

(二)数字治理与技术赋能下的执行偏差

技术理性的存在使数字治理中的执行偏差难以消解。从行为与技术的关系看,技术赋能的本质在于整合复杂零散的资源信息进行智能化运算和转化,从而基于普遍性需求产生量化特性的数据要素,通过多元数据间的相关性分析进行精准化实时反馈。数据的可信度和实效性取决于应用工具操作流程中的规范性和专业性,而这进一步依赖科层制下人的行为和价值导向。然而,人的行动本身存在较大不确定性,实践中较易出现执行偏差,这实际上归根于人的有限理性。西蒙认为,“

理性,意味着对每个抉择的确切后果都有完完全全的和无法获知的了解。事实上,一个人对自己的行动条件的了解,从来都只能是零碎的”

[26](P79)。

在技术赋能下的行政决策中,有限理性的执行偏差被表现得淋漓尽致,这种基于人的行为模式主要有拼凑应对、数字共谋和价值理性等。“拼凑应对”行为模型是政府管理者在政策执行中表现出的“任性决策”,具有随意性、临时性、应付性特征,与行政规划下的按部就班、稳扎稳打模式形成鲜明对比。该模型最早是由林德布洛姆提出并概括,他认为,理性决策实际上是一种数字世界的乌托邦,政策制定重点不在于理性的可行性分析,而在于实践基础上的理论创新。数字共谋是在技术赋能下自发生成的一种行为范式,同种技术下的不同行为执行间会存在高度协同的契合现象,其追求的价值目标也趋于一致[27](P35)。在数字治理过程中,由于数字共谋的存在,决策者会基于技术本身的特征更加重视工具理性和形式理性,从而极易引发数字形式主义治理困境。价值理性会导致数字治理过程由多元协同转向单一管理,基层决策者往往只关注短期的目标和效率,出台的也只是临时性的应对举措,

缺乏适应外部条件变化的调整机制,因此,被动式的治理逻辑加速了数字形式主义的生成。

(三)压力型体制与技术执行偏差共振下的数字形式主义

传统科层结构下的压力型体制受技术理性和人的有限理性的影响,数字技术可以自动嵌入基层治理过程中,数字化信息技术在技术理性加持下,压力型体制表现为以任务导向为主要内容的唯上主义、以多元联合为主要形式的整合主义和以公众满意为主要标准的目标主义[28]。数字治理中蕴含的数字技术在融合过程中可能会产生执行偏差,由于结果的不确定性、注意力分配及人的有限理性,这种执行偏差主要表现为流程上拼凑应对、内容上数字共谋和目标上价值理性三种行为模式。

由于缺乏实质理性,在技术理性占主导的情况下,执行偏差会与压力型体制下的机制属性发生共振,形成数字形式主义的不同类型,包括压力任务式数字形式主义、结构联合式数字形式主义和考核激励式数字形式主义。

任务导向下的唯上主义违背“以人民为中心”的治理理念,在基层实践中往往表现为“独自

的个人秀”,治理的核心是为了完成任务,极易与

技术执行下的拼凑应对偏差共振导致以治理

思维和治理价值为表现的动机偏离,产生压力任务式数字

形式主义。多元联合导向下的整合主义主要表现为形式理性对实质理性的替代,以碎片化的拼接为主要特征,缺乏整体性和系统性的思维,基

层治理的数字化实践过程往往在内容上出现

“迎合式”的共谋行为,使数字留痕、电子衙门、指尖治理成为常态,这种整合主义在方式偏离作用下与数字共谋行为的链式反应会导致结构联合式数字形式主义。民众满意导向下的目标主义是由治理效果上的偏差所引起的,治理理念坚持民众满意或完成考核的“目标唯一论”,不仅不能提高治理效能,一定程度上还加重了基层负担,

行为模式下的价值追求偏差与压力型体制下的目标主义共振会产生效果偏离,从而产生考核激励式数字形式主义(见图1)。

三、机制属性与行为模式:数字形式主义的生成逻辑

在机制属性和行为模式执行偏差共振作用

下,不同类型的数字形式主义会展现出不同的特

征和具体表现。压力任务式数字形式主义主要以治理动机上的偏离为主,主要表现在形式主义的建设、应用和传达等方面,

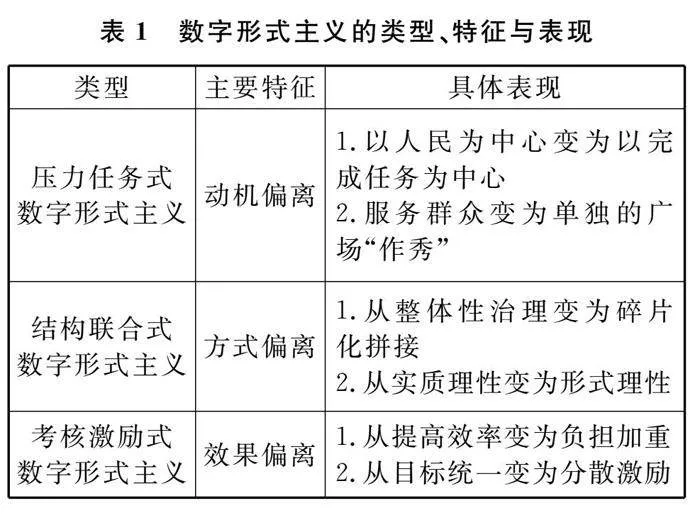

政府的公共服务职能变为领导干部单独的广场“作秀”,治理理念以人民为中心变为以完成任务为中心。结构联合式数字形式主义主要以治理方式上的偏离为主,体现在从整体性治理变为碎片化拼接,从实质理性变为形式理性。考核激励式数字形式主义主要以治理效果上的偏离为主,具体表现为从提高效率变为负担加重,从目标统一变为分散激励(见表1)。

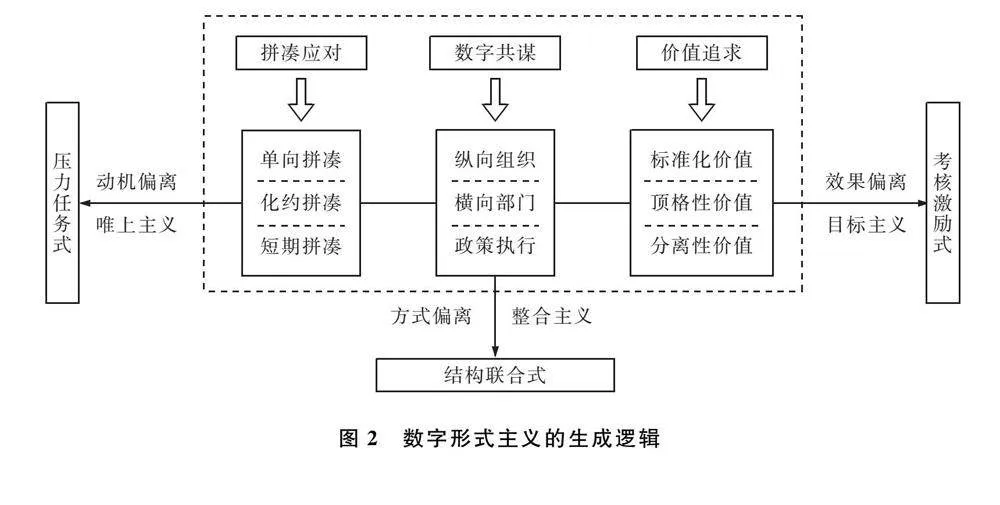

“压力型体制”下的唯上主义、整合主义和目标主义在执行偏差影响下会产生共振效应,引发以动机偏离、方式偏离、效果偏离为主要特征的数字形式主义,动机偏离影响单向、化约和短期拼凑,方式偏离影响纵向组织、横向部门和政策执行,效果偏离影响以标准化、顶格性、分离性为特征的价值追求,这是数字形式主义内在的生成逻辑(见图2)。

(一)压力任务式:唯上主义与拼凑应对

压力型体制作为传统制度下的一种固有表现,其本质属性是

上级政府施压带来的“唯上是从”思维,下级政府的行动策略在数字治理中只能无条件地支持和顺从,时而久之产生“要想立足,必须讨好上级”的行动理念。唯上主义思维很大程度上会导致数字治理过程“向上靠拢”而非为“基层减负”,向下改善的治理目标被向上服务的价值观念所替代

[29]。数字时代,政府对信息技术的过度追求,数字治理的任务包在向下发包过程中,

存在不断“加码”现象,使基层治理任务负担加重,陷入与地方实际不符的窘境。从拼凑应对行为模式执行视角分析,主要有单向拼凑、化约拼凑和短期拼凑。一是单向拼凑行动的执行过程以自上而下的压力传导方式服务于国家意志。国家基础性权力需要通过与社会力量的双向互动和制度协同才能获取绝对优势,而强制性权力只需单向推行国家意志就能表达权力的强制性。数字治理在国家基础性权力建设中,需要进行有效互动才能达到最大化效能,数字技术的嵌入使自上而下的单向信息传导变得更加快速和方便,但缺乏对下级政府治理实际的足够关注,下级政府在接受信息过程中沦为“传声筒”,一味地将上级政策机械化地吸收和搬运,更多的是流于形式和应付,缺乏抓落实的具体行动。二是化约拼凑是基层政府应付上级对信息搜集任务需求的主要方式,被分割的数字化信息往往会出现严重的失真现象。信息控制影响组织运行全过程,上级政府通过“一票否决”等来化解数字治理中的信息控制问题,而下级组织只能运用非正式的举措来隐瞒关键信息。基层政府在对信息拼凑、化简、分割、编造后,会把可能失真的信息和数据导入表格,看似收集和获得了丰富的信息,实则背离了基层实际,出现严重的数据失真。三是短期拼凑的价值导向主要聚焦在硬件设施的投入、“以事为本”和忽视组织长期建设方面。

基层政府往往为了政绩上的锦标赛,不考虑资源的可贵性、稀缺性,大量投入并重复建设数字化设施,造成政务数字化的同质现象。由于在数字治理认知上的偏差,基层政府忽视“以人为本”的治理理念,转而偏向“以事为本”,追求短期的任务完成,甚至会诱发不法行为。技术的迭代升级倒逼数字治理的加速推进,在技术条件和组织条件的双重限制下,治理主体往往忽视自身的长期性建设,对边界重塑、架构重组和组织重构重视不够。

(二)结构联合式:整合主义与数字共谋

狭义上的“整合主义”主要有联合拼凑、自圆其说、主动嫁接等表现形式,受政府治理行为和方式偏离的影响,技术执行下的数字共谋会出现纵向组织共谋、横向部门共谋和政策执行共谋,数字共谋与整合主义共振使数字治理出现价值扭曲,治理目标变为形式化、碎片化的价值追求。一是纵向组织共谋。组织间的纵向关系结构在数字平台中容易产生共谋行为,基层政府与上级政府形成“联盟共同体”以应对更上级政府的监督检查。数字化改革推动了纵向组织的“条块”分割,构建了各种类型的数字化信息系统,政府需要将系统内的分级指标进行拆解后再量化为具体执行标准,而录入信息系统中的数据又不能保证其真实性、同步性,因此,实际中众多材料的获取以“拍照”“拉菜单”等形式实现,各级政府默契地形成碎片化联合拼凑,在特定条件下完成上级任务。二是横向部门共谋。数字逻辑原则是基层政府对标上级政府考核实现部门间“共谋”的主要形式,在上报数据过程中,按照一定的数理原则进行编排甚至捏造,从而达到自圆其说的目的。数字治理实践表明,面对高压的考核任务,数字生产者不考虑数据的真实性,往往有逻辑性地进行修改甚至伪造,形成完整的数据链条,实现无缝对接,数字治理更多的是形式大于内容,实质理性被形式理性替代。三是政策执行共谋。“选择性”逻辑下数据壁垒的存在和数字技术的便捷性使政府组织和工作人员间容易产生“策略性”的执行共谋,这种共谋行为发生在上下级政府信息失真情况下,上级政府不能真实掌握基层情况,

下级政府不能全面了解政策内容。纵向组织间信息的传递和共享过程,由于数据壁垒的限制,监管者会利用数字技术对数据进行“策略性”地处理和“功能性”地修改,自动过滤或屏蔽一些负面数据,直接影响数据信息传输中的真实性,上级政府获取的上报材料大多是基层政府策略性主动执行后的数据,这种潜在的共谋行为在形式上表现为“按流程走”,实际上是策略性的“量身定做”。

(三)考核激励式:目标主义与价值追求

考核激励式数字形式主义在数字治理中往往表现出任务型的“负担加重”和考核下的“分散激励”,不再追求目标上的统一和以提高效率为中心。

其内在逻辑是上级对下级的形式管控和在目标追求上的价值偏差,数字治理实践中的价值追求偏差主要有数字治理的标准化价值、数字指标的顶格性价值和数字考核的分离性价值三种类型。一是数字治理的标准化价值。数据本身是标准化和形式化的一种体现,技术执行下的政府治理以“标准化”为改革导向,具体的公共服务可能最终以数字代码的形式呈现。作为一种可量化的价值符号,数字化考核标准在多种关系下会忽视社会的整体性和复杂性,标准化很大程度上会成为一种形式构件,“摧毁”实践过程中的非理性、非个性化要素。二是数字指标的顶格性价值。为了推动政策有效落地,部分基层政府在数字治理中追求顶格性价值,强制采用硬性指标,甚至出现“一刀切”“零失误”等极端要求,

为完成考核指标,会对系统中的数据进行篡改,甚至编造虚假信息,这实际上是由民众需求的碎片化和政府服务的公益性矛盾决定的。三是数字考核的分离性价值。数字化改革视域下的数字考核所追求的分离性主要有两种。一种是确定性指标与不确定性事实的分离。基层治理过程的互动实践具有很强的偶然性和不确定性,参与互动的主体是相互独立的个体,相互间的关系兼具复杂性和模糊性,

因此,基层政府的公共服务很难形成比较清晰的量化

指标,形式上难免会为了“精准”而“精准”。另一种是“线上”数据填报与“线下”完成考核的分离。上级政府通过数字平台获取基层政府“线上”填报的二手数据资料,在向下考核中会产生数据失真和价值分离,被考核者在技术执行下对上报数据的运行和处理拥有弄虚作假的空间和可能。

四、 范式重构:数字形式主义的消解路径

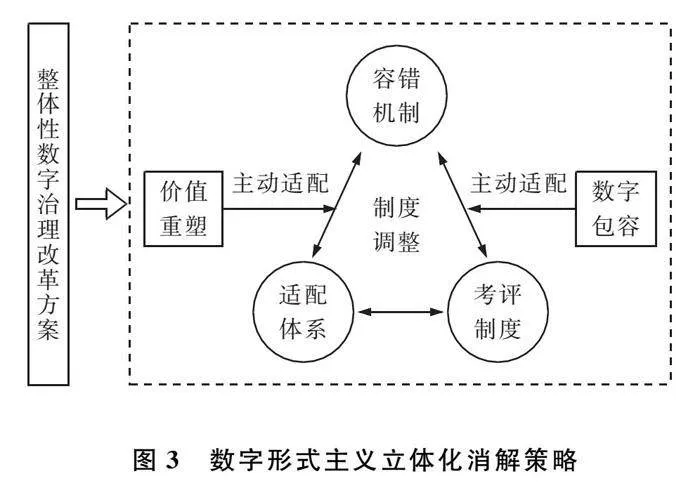

数字技术在组织结构上具有变革优势,形式主义的“数字化”呈现从侧面反映了技术赋能下的科层组织内在的自主性和稳定性。在合规性成本过高且监督性不强的情况下,技术执行下的科层组织对数字治理形式合理性的追求不断加码,由此滋生出不同类型的数字形式主义。矫治数字形式主义不是一个简单的技术问题,而是技术、制度、组织、价值如何良性互动和辩证统一的问题[30]。要以人民至上理念和平衡思维贯穿数字治理全过程,以制度创新推动治理的灵活有效和技术的变革迭代,通过搭建“制度调整-价值重塑-数字包容”三维范式,实现制度、价值和技术的深度耦合,通过制度治理的替代性行为,理顺潜在的数字治理乱象,实现多元协同下数字治理的实质理性和高效运作,真正实现基层社会治理效度、深度和温度的有机统一(见图3)。

(一)构建合理化容错机制:矫治向上完成任务式执行偏差

适度缓解压力型体制的运行压力,充分发挥群众自治主体活力,构建合理化的容错机制是应对压力任务式数字形式主义的关键所在。面对上级的任务压制和监督考核,基层数字治理需要一定的自主空间和容错弹性,不应过度追求标准性和精准性,要因地制宜解决实际困难和问题,以人的价值存在应对拼凑性行为范式,扭转动机偏离导致的对传统路径的依赖。制度治理不是静态的制度约束,而是动态的制度创新,其核心目的是释放制度空间,提升制度执行力。构建容错机制正是为了释放制度空间和其内在优势,并在可行性基础上进行引导和激励,以避免因技术迭代而引发制度悬浮和泛俗现象。

一是上级政府在定责和履责时,应给予基层政府一定的容错标准。不能将技术泛化成治理和追责的工具,应充分调动多元主体参与治理的积极性,

赋予民众更多话语权和决策权,把民众的满意度作为衡量治理效能的重要指标。二是把重实际、求实效作为基本准则。本着实质理性的目标导向,

专注内容建设,摒弃碎片化、无价值的信息,把基层领导干部担当作为最基本的制度环境来建设,不论是从工具层面还是价值层面都能有效应对数字形式主义的执行偏差。

数字形式主义的滋生和蔓延与领导干部政治观念偏差和思想价值扭曲相关,构建合理化容错机制,消解压力任务式数字形式主义,还需要正确的政绩观和权力观进行协同。一是坚持“向下导向”的政绩观。价值上的观念往往决定实践上的行动策略,秉持什么样的价值追求,就有什么样的行为结果,这对履行职责、推动改革具有重要的导向功能。习近平指出:“反对形式主义要着重解决工作不实问题,督促领导干部树立正确政绩观,克服浮躁情绪,抛弃私心杂念。”[1](P503)在推进数字治理实践过程中,要把人民至上作为一切工作的出发点和落脚点,

要正确处理好“显性政绩”与“隐性政绩”之间的关系,把为民众和企业解决急难愁盼的实际问题作为最真实、最实际的政绩。二是树立“为民导向”的权力观。摒弃官僚主义、坚持为民导向,把权力关进制度的笼子是消解数字形式主义的关键。领导干部不仅要有担当本领和责任意识,还要坚持权力“取之于民、用之于民”的理念,数字时代推动政府形态变革和职能转变,不能“只喊口号、没有行动”,要真正将数字政府建设落到实处,打破“数字鸿沟”,消弭“数字壁垒”,时刻警惕形式主义异化形态的出现。

(二)构建技制融合适配体系:矫治组织间结构联合式执行偏差

数字技术不仅对现有的法律法规形成挑战,也影响法律的基础理论和文化内涵,法律体系框架下的特定制度按照特定的组织原则呈现,因而在数字技术嵌入下会推动个体和组织行为的形塑,

认识到这一点,对构建技制融合适配体系,矫治组织间结构联合式执行偏差具有重要意义。一是整合零散化数字平台,建立技术复核机制。数字技术嵌入带来的风险和问题需要在技术迭代中解决,需要发挥数据要素的关键作用,但数字治理过程不能过度依赖数据,构建合理化的技术复核机制很有必要。建立一个专有的“公共数据工地”,让数据实现有效性的同时,推动社会目标达成和信息的自主性流动,以减少信息反复填报、化约技术执行偏差。二是打破数据鸿沟,建立技术无障碍制度。利用制度变革规范技术发展和消除技术异化是抵制结构联合式数字形式主义的本质要求,通过制度性规制和结构化的流程再造,精准对接基层治理症结,打破数据壁垒,实现民众需求的无缝回应和精准服务。三是构建技制融合的适配体系,提升治理效能,加强党建引领,辩证统一党的工作、业务工作与社会治理,实现层级压力转向行动动力。

构建沉浸式党建引领平台和新型社会治理网络,形成党建引领下的数字治理合力。

充分发挥基层组织的自主权,统筹好对上与对下的权责关系,将“人民群众满不满意”作为评价治理效能的重要标准,保持数字治理的公共性,推动技术与制度的合理匹配。

从技术本身的特征来看,要增强技术的应用能力,更好平衡应然和必然的关系。数字技术内在的必然特征直接影响数字形式主义的蔓延,

要从认识数字技术内在的本质和运行规律出发,厘清数字政府建设和现实需求的应然关系,重点考虑技术的融合价值和溢出风险,精准界定数字治理的标准和尺度,通过制度建设保障人民的主体性地位,摒弃数字治理中盲目的技术应用,以此避免错误的价值观出现。

从数字治理实践看,技术与制度的融合过程需要充分考虑技术的内在规律和价值追求。违背技术运行逻辑的数字治理很容易导致执行偏差,使制度创新只存在于表面,缺乏实质性的生产关系变革。

(三)构建系统化考评制度:矫治向下考核激励式执行偏差

压力型体制下的向下考核主要以绩效考核为主,主体和形式比较单一,主观性强,缺乏客观性因素。上级政府对基层治理创新成效的评价往往具有关键的决定权,评价标准和指标体系固化、单一,很少关注民众的满意度和体感价值,导致基层治理实践伴随技术嵌入出现“糊弄式”数字形式主义。数字治理的改革方向不仅要聚焦效果理性,还要注重价值理性,更要考量民主价值和政府职能重塑。一是通过构建系统化考评制度,将专家评价、媒体评价、民众评价、组织评价、诚信评价等要素纳入考评体系进行整体性、系统性考量。同时,要精准区分和适配多元化的评价标准和指标,平衡数字治理结果与过程,实现目标与价值的有效统一,从根本上纠正向下考核激励式执行偏差,扭转目标主义催动下的组织运行机制,消解由价值追求偏差和效果偏离导致的数字形式主义。二是发挥社会力量的作用,推动多元主体参与考核。领导干部在考核方面除内部自评外,要将社会力量纳入绩效考核的全过程,特别是把群众“满不满意、支不支持”价值标准作为领导干部考评和职务职级晋升的直接参考。充分发挥考评结果的激励作用和约束功能,推动奖惩有效结合,培育领导干部的正向引导力,从制度层面规制数字形式主义行为。

从整体性和系统论视角出发,推动数字治理执行体制调整,消解数字形式主义还需要价值重塑和数字包容的主动适配。一是以平衡思维重塑公共价值。伴随基层活动工作内容的复杂变化和理性制度的建立,数字治理不再是技术逻辑下的单一社会治理,而是基于平衡思维基础上实现对公共价值的重塑,坚持人民至上和效果理性,将思维体系重塑作为结构要素,加强跨层级、跨功能、跨权限的制度设计,切实打造精细化、人性化、智慧化的数字治理新格局。二是以技术张力和数字包容应对技术负外部性。在人与技术联合共存的时代,技术不仅是推动社会治理变革的重要工具,也是催生数字形式主义的重要因素。坚持技术张力赋能数字治理,深化科技创新体制改革,广泛运用算法、人工智能、人机交互、大模型等比较成熟的技术创新治理范式,实现技术理性与人文理性的有机统一;强化数字包容的纠偏能力,推动制度治理,让技术理性不断融入数字治理实践,规避技术负外部性影响,遏制数字形式主义生成源头。

参考文献:

[1]习近平谈治国理政(第三卷)[M].北京:外文出版社,2020.

[2]习近平在十九届中央纪委五次全会上发表重要讲话强调充分发挥全面从严治党引领保障作用确保“十四五”时期目标任务落到实处[N].人民日报,2021-01-23.

[3]中共中央政治局召开会议分析研究当前经济形势和经济工作 审议《整治形式主义为基层减负若干规定》[N].人民日报,2024-07-31.

[4]刘九勇.形式主义的政治学分析[J].科学社会主义,2021,(3).

[5]胡卫卫,陈建平,赵晓峰.技术赋能何以变成技术负能?——“智能官僚主义”的生成及消解[J].电子政务,2021,(4).

[6]颜昌武,杨华杰.以“迹”为“绩”:痕迹管理如何演化为痕迹主义[J].探索与争鸣,2019,(11).

[7]于健慧.基层形式主义:生成机理与治理对策[J].中国行政管理,2021,(11).

[8]孙会岩,王玉莹.制度逻辑:基层社会治理中数字形式主义问题的反思与超越[J].电子政务,2023,(2).

[9]陈 新.注意力竞争与技术执行:数字化形式主义的反思及其超越[J].社会科学战线,2021,(8).

[10]张京唐,芮国强.变与不变:数字形式主义的表象、本质与底层逻辑——基于“压力型体制”的视角[J].河南社会科学,2023,(6).

[11]张 翔,梁丹玲.基层懒政何以持续:基于制度逻辑的理论反思[J].党政研究,2021,(1).

[12]尹振涛,徐秀军.数字时代的国家治理现代化:理论逻辑、现实向度与中国方案[J].政治学研究,2021,(4).

[13]黄新华.数字形式主义的表征、根源与规制[J].国家治理,2023,(6).

[14]李思琪.干部群众眼中的信息形式主义和智能官僚主义:表现、危害及治理[J].国家治理,2020,(25).

[15][美]尼尔·波兹曼.技术垄断:文化向技术投降[M].北京:中信出版社,2019.

[16]佟林杰,张明欣.数字形式主义的生成逻辑、制度困境及消解策略[J].理论学刊,2022,(4).

[17]贺雪峰.农村基层治理的精准难题[J].云南行政学院学报,2017,(3).

[18]周雪光,练 宏.中国政府的治理模式:一个“控制权”理论[J].社会学研究,2012,(5).

[19]王雨磊.数字下乡:农村精准扶贫中的技术治理[J].社会学研究,2016,(6).

[20]陈家建,张琼文.政策执行波动与基层治理问题[J].社会学研究,2015,(3).

[21]李晓方,谷民崇.公共部门数字化转型中的“数字形式主义”:基于行动者的分析框架与类型分析[J].电子政务,2022,(5).

[22]邱泽奇.技术与组织:学科脉络与文献[M].北京:中国人民大学出版社,2018.

[23]荣敬本.“压力型体制”研究的回顾[J].经济社会体制比较,2013,(6).

[24]杨雪冬.压力型体制:一个概念的简明史[J].社会科学,2012,(11).

[25]蒋来用.形式主义的治理机制研究[J].中共中央党校(国家行政学院)学报,2019,(6).

[26][美]赫伯特·西蒙.管理行为[M].北京:北京经济学院出版社,1988.

[27][美]查尔斯·林德布洛姆.政治与市场:世界各国的政治—经济制度[M].上海:上海人民出版社,1994.

[28]董石桃,董秀芳.技术执行的拼凑应对偏差:数字治理形式主义的发生逻辑分析[J].中国行政管理,2022,(6).

[29]于晓艺,于承洛.超越“数字形式主义”:数字法治政府建设的逻辑起点[J].中国海洋大学学报(社会科学版),2023,(2).

[30]奚家亮,刘力锐.边界重塑:数字技术何以驱动科层组织变革?——基于浙江“一网协同”实践的分析[J].中共天津市委党校学报,2023,(6).

责任编辑:陈 丽

Generation Logic and Resolution Path of Digital Formalism

——Theoretical Explanation Based on the Framework of “Pressure System—Technical Execution Deviation”

Xi Jialiang, Liu Lirui

Abstract:

With the iterative integration and development of the new generation of information technology, formalism has gradually put on a “digital coat” and frequently appeared in social governance practice. The deep root of digital formalism lies in the substitution of excessive technical rationality for formal political achievement rationality under the framework of “pressure system” and “technical execution deviation”. This gave birth to different types of digital formalism. Under the supremacist resonance, we pieced together the pressure-task digital formalism caused by deviation, the structural joint digital formalism caused by digital collusion deviation under the integrationist resonance, and the assessment-incentive digital formalism caused by value pursuit deviation under the objectivism resonance. To correct digital formalism, it is necessary to build a holistic and three-dimensional resolution model of “system adjustment—value remolding—digital inclusion”, implement system adjustment by rationalizing fault-tolerant mechanism, integrating technology with system, and systematically constructing evaluation system, promote value remolding with balanced thinking concept, and deal with negative externalities of technology with digital inclusion.

Key words:

digital formalism, pressure system, execution deviation, institutional adjustment, digital inclusion

收稿日期:2024-08-15

作者简介:

奚家亮(1990-),男,中共湖州市委党校经济管理教研室副主任,讲师,浙江湖州 313004;刘力锐(1982-),男,中共浙江省委党校科研处(决策咨询处)处长,教授,浙江杭州 311121

本文系国家社会科学基金一般项目“权力监督中的大数据技术运用与制度创新互动机制研究”(批准号19BZZ05)和浙江省哲学社会科学规划常规项目“新型生产关系:协同治理机制变革逻辑和跃迁进路”(批准号25NDJC168YB)的阶段性研究成果。

中共天津市委党校学报2024年6期