治道经学、治道史观与中华文明的治道核心论

[摘 要]

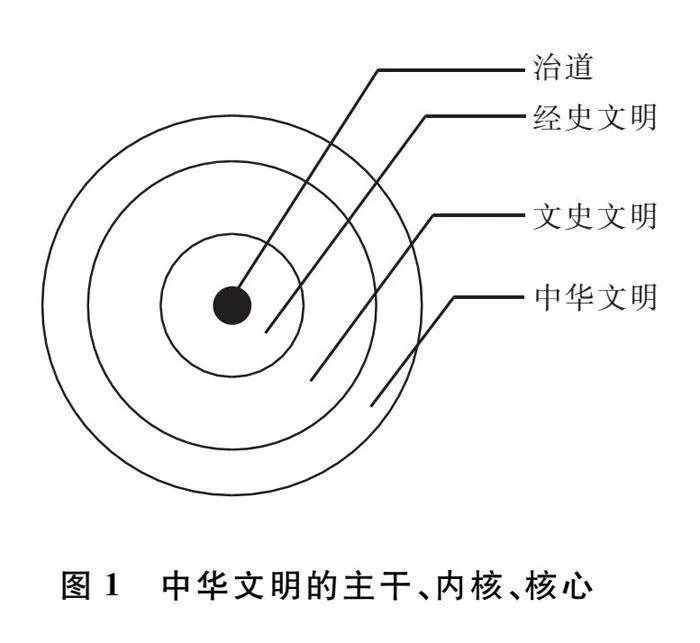

中华文明是一种以文史文明为主干、以经史文明为内核、以治道文明为核心的文明形态。中华经学的正统是治道经学,中华史观的主流是治道史观,中华经史同源于治,是传载治道的两种不同文体。这种文明特质使中华文明在治道探索方面有着卓绝于其他古代文明的深厚积累,从而使外来征服者倾心折服。外来征服者为巩固其对中华文明区的长久统治,就要提升其治道水平,为此就要学习中华经史,于是就要保留并学习中华文明的文史,进而认同并融入中华文明,最终成为中华文明的传承者。这样,中华文明就实现了被外来入侵者武力征服之后的文化逆袭,即征服者被征服,亦即古人所称的“以夏变夷”或“变夷从夏”。

[关键词]

经学;史学;经史关系;以夏变夷;文明特质

中图分类号:D092 文献标识码:A 文章编号:1008-410X(2024)06-0013-14

中华文明是世界古文明中少有的从未中断的文明。尤其是,自有信史记载的最近三千多年来,中华文明数次历经外来征服者的征服甚至百年统治却始终生生不息。对此,人们不禁要问:中华文明能够历劫不息的枢机何在?

一、中华文明历劫不息的枢机:征服者被征服(变夷从夏或以夏变夷)

综观人类的文明史,文明的湮灭无外乎两种原因:天灾或人祸。其中天灾既包括水旱风寒地震泥石流等气象地质灾害,也包括传染病等非气象地质灾害,而人祸包括内部争斗和外部征服。就人类文明的实际衰亡而言,地域较小、人口较少的小文明可亡于天灾,地域较大、人口较多的大文明则只能亡于人祸。尤其是人祸中的外部征服,可以说是摧毁大文明的第一杀手。古两河(巴比伦)、古埃及、古印度及古印第安文明的衰亡,无一不与外部征服有关。

外部征服之所以能成为大文明的第一杀手,除了因为大文明自身具有强大的抗天灾能力之外,还因为外部征服自身常常具有一种摧毁被征服文明的自然倾向。正如龚自珍所言:“灭人之国,必先去其史;隳人之枋,败人之纲纪,必先去其史;绝人之才,湮塞人之教,必先去其史;夷人之祖宗,必先去其史。”[1](P22)

这样,中华文明作为一个大文明之所以能历经数次外部征服而绵延不绝,其关键就在于解决了征服者去史灭文的问题。解决的方式就是让征服者不仅要为被征服者存史留文,而且还要为被征服者续史传文,从而使武力上的征服者成为文化上的被征服者,即征服者被征服,亦即古人所称的变夷从夏或以夏变夷。

由于武力上的征服者对于被征服者处于军事和政治上的主宰地位,要想让征服者为被征服者存史留文进而续史传文,唯一的路径就是让征服者能够认识到为被征服者存史留文对自己更为有利,并让征服者从内心认同并服膺于被征服者的文史文明。在此方面,中华文明和希腊文明都成功地做到了这一点。

在历史上,从五胡乱华到蒙满建朝,中华文明的核心区甚至整个中华文明区曾数次被外族所征服统治达百年以上。但每一次被外族百年以上的征服统治之后,中华文明都成功实现了“征服者被征服”的逆袭,并借征服者的武力将中华文明推广传播到更大的区域。对此,美国历史学家曾写道:“与印度文明的松散和间断相比,中国文明的特点是聚合和连续,中国的发展情况与印度在雅利安人或穆斯林或英国人到来之后所发生的情况不同,没有明显的突然停顿。当然,曾有许多游牧部族侵入中国,甚至还取某些王朝而代之;但不是中国人被迫接受入侵者的语言、习俗或畜牧经济,相反,是入侵者自己总是被迅速、完全地中国化。”[2](P155)

中华文明是如何做到使征服者认同并服膺中华文明从而实现以夏变夷的呢?这就要从中华文明的主干及内核等特质说起。

二、中华文明的主干及内核:以经史为内核的文史文明

在四大文明古国中,古两河、古埃及和古印度文明都以其在农业生产、天文学、建筑学、医学等方面的成就闻名于世,从而呈现较为明显的以技艺文明为主干的特质;而与之相比,中华文明表现出明显的以文史文明为主干的特质:中华文明在文献史籍方面的成就不仅远超其在技艺文明方面的成就,同时远超其他三大文明在文史文明方面的成就。

中华文明的文史文明主要表现为两个方面:一是文籍文献的系统化、丰富性及存续性;二是经史的中心(内核)地位、经史连续性及联系紧密的经史关系。综言之,中华文明的主干是以经史为内核的文史文明。

(一)文籍文献的系统化、丰富性及存续性

1.中国2500年前的上古文献:从坟典索丘到百国春秋儒家六经。早在2500多年之前,中华文明就已经形成并留存下来了体现系统化、丰富性及连续性的文籍文献,既包括上世帝王之遗书——三坟五典八索九丘,也包括孔子裁剪坟典索丘所形成的六经,以及其他流传于后世的礼乐典章等经史文籍。

对于坟典索丘与六经之间的传承,孔安国在《尚书序》中有论:

古者伏牺氏之王天下也,始画八卦,造书契以代结绳之政,由是文籍生焉。伏牺、神农、黄帝之书谓之三坟,言大道也。少昊、颛顼、高辛、唐、虞之书谓之五典,言常道也。至于夏、商、周之书,虽设教不伦,雅诰奥义,其归一揆,是故历代宝之,以为大训。八卦之说,

谓之八索,求其义也。九州之志,谓之九丘。丘,聚也。言九州所有、土地所生、风气所宜、皆聚此书也。春秋左氏传曰:楚左史倚相能读三坟、

五典、八索、九丘,即谓上世帝王遗书也。

先君孔子生于周末,睹史籍之烦文,惧览之者不一,遂乃定礼乐,明旧章,删诗为三百篇,约史记而修春秋,赞易道以黜八索,述职方以除九丘。

讨论坟典,断自唐虞以下,讫于周,芟夷烦乱,翦截浮辞,举其宏纲,撮其机要,足以垂世立教。典、谟、训、诰、誓、命之文,凡百篇,所以恢弘至道,示人主以轨范也。帝王之制,坦然明白,可举而行,三千之徒,并受其义[3](P15-16)。

值得一提的是,孔子并不是中国最早创立学派并编纂著作存世的人,孔子的前辈老子作为道家学派的创始人,即著有《道德经》流传后世。除孔子编《春秋》所依据的鲁国史书(《鲁春秋》)之外,同时存在着其他史书体系,即墨子所称的百国春秋。对此,唐代史家刘知几言:“又案《竹书纪年》,其所纪事皆与《鲁春秋》同。孟子曰:‘晋谓之乘,楚谓之梼杌,而鲁谓之春秋,其实一也。’然则乘与纪年、杌,其皆春秋之别名者乎!故《墨子》曰:‘吾见百国春秋’,盖皆指此也。”[4](P10)此外,那时的中国古人还在甲骨、青铜器、石器等材料上留下了极为丰富的文字记载,其中仅出土且留存至今的刻文甲骨就达154604片[5],此外还有不计其数的刻文甲骨被作为中药龙骨而毁掉。这些都证明了2500年前中国上古文献的系统性、丰富性和连续性。

2.中国最近2500年以来的历史文献(战国至清朝):从诸子百家到永乐大典。孔子之后,中国进入战国时代,也进入了百家争鸣的思想大爆炸时代,各种思想及其著作呈井喷式的出现。其后,随着文字载体材料和书写工具的改进及文字的简化,大大降低了文字的书写、记识、阅读、传播成本,加上中国文化长久以来形成的珍视文献的传统,从而使中国的存世文籍渐呈浩如烟海之势。

明朝永乐元年(公元1403年),明成祖朱棣命人编纂一部集中国古代典籍于大成的类书,初名《文献大成》,后名《永乐大典》。该书于永乐五年(公元1407年)定稿。全书有目录60卷,内文22877卷,11095册,约3.7亿字,汇集了古代和当世图书七八千种。《永乐大典》所包含的书籍品类繁多,

“凡书契以来,经史子集百家之书,至于天文,地志,阴阳,医卜,僧道,技艺之言,备辑为一书,毋厌浩繁”。(《明太宗实录》卷21下,永乐元年七月丙子)

值得一提的是,《永乐大典》所辑录的七八千部文献都是中华文明在十五世纪前所累积留存的文献,此外还有无数的古文献毁于两千多年来从未间断的文献五灾——水火虫兵政。就此而言,在四大文明古国中,中华文明在文献的系统化、丰富性、存续性方面的成就,远超其他三大文明。中华文明在“文”(文籍文献)方面的特质于此昭然可见。

(二)经史的中心地位、经史连续性及经史间的紧密关系

1.经史在文籍文献中的中心地位及经史的连续性。如果我们把中国古代的所有文籍文献纳入传统四部体系(经史子集)并依据各类文献的受重视程度来展现其“中心-边缘”结构的话,则经史无疑处于中心地位,子集处于边缘地位。也就是说,代表中华文明之“文”的文籍文献,是以经史为其中心内容的。这种居于中心位置的内容,笔者称之为内核。由此,经史即可称为中华文史文明的内核,进而可称为整个中华文明的内核,因为中华文明以文史文明为主干。

从词源学上讲,《说文解字》将“经”训为“织”,段玉裁依据《太平御览》订正为“织从丝(纵线)”[6](P2143)。三国魏时的辞书《广雅》言:“经,常也。”[7](P27)王阳明称:“经,常道也……通人物,达四海,塞天地,亘古今,无有乎弗具,无有乎弗同,无有乎或变者也,是常道也。”[8](P211)合言之,载常道之书方可称为经,且只有纵贯古今的不易之道方为常道或“纵线”。从西汉时起,研究经的学问即经学便正式成为中国两千多年封建王朝的官学,地位尊崇。“经学是中国传统文化的主干,并一直居于中国传统学术的主流地位”[9]。这也说明了经在中国传统文化中的中心地位。

需指出的是,尽管在通常的中文语境下,道家、佛教等把本门的重要经典也称为经,如《道德经》及各种佛经等。但经史子集中的“经”或处于核心地位的经史中的“经”,只限于特定的儒家经典即儒家之经,而道家佛家所谓的“经”则归入子部。

儒家之经起源于2500年前孔子裁剪三坟五典八索九丘所编纂的六经,即《诗》《书》《乐》《易》《礼》《春秋》。后来秦始皇焚书坑儒,《乐》亡轶,西汉只存其余五经,设五经博士。东汉有七经之说。唐朝开始称九经:将《春秋》分为三——《春秋左传》《春秋公羊传》《春秋谷梁传》,将《礼》分为三——《礼记》《仪礼》《周礼》,外加《诗》《书》《易》。晚唐称十二经,即九经加《孝经》《论语》《尔雅》。南宋时将《孟子》升格为经,加上原来的十二经,最终确定为十三经。十三经的主旨就是孔孟之道(即孔孟治道)。而《四库全书》的经部十类(易、书、诗、礼、春秋、孝经、五经总义、四书、乐、小学),依旧是以十三经即孔孟之道为主体。

可见,从上古的坟典索丘到六经及十三经再到四库经部,中华文明中的经具有清晰的传承谱系和显著的稳定性,这就是经的连续性。

再来说史。《四库全书》的“史部”分为15类,不仅包括正史、编年,还包括纪事本末、别史、杂史、诏令奏议、传记、史钞、载记、时令、地理、职官、政书、目录、史评之类的史籍史料。中华文明具有悠久的记史存史传统,约2500年前的史书《左传·庄公二十三年》就有“君举必书”的记载[10](P226)。《礼记·玉藻》载:(君王)“动则左史书之,言则右史书之”。《汉书·艺文志》载: “古之王者,世有史官,君举必书。”[11](P1525)这些“书”留存后世即为史。2500年前孔子所编的《书》(《尚书》),实际上就是对当时存世的史料的辑选,其史料的时间跨度上迄尧舜下至秦穆(公元前659年-公元前621年在位),也就是从距今4000多年前至距今2600多年前。孔子所编纂的《春秋》更是典型的史书。西汉司马迁完成了中国历史上第一部纪传体通史——《史记》,记载了从黄帝时期到汉武帝时期两千年以上的历史,也成为中国正史二十四史之首。总计三千多卷、近四千万字的二十四史记载了中华文明从传说中的黄帝时期到明朝灭亡(公元1644年)四千多年的历史。至于编年、杂史、诏令奏议、传记等其他史籍史料,其数量则更为可观。《隋书·经籍志》载:“凡史之所记,八百一十七部,一万三千二百六十四卷。通计亡书,合八百七十四部, 一万六千五百五十八卷。”[12](P2588)这说明中国早在1400多年前的隋朝时期(公元581年-公元618年),就产有八百多部史书。以极具中国特色的皇帝起居注来说,早在西汉武帝时期就有详细记录皇帝言行的起居注——《禁中起居注》;从晋朝时起,开始设立主要负责编写起居注的官职,如起居令、起居郎、起居舍人、日讲起居注官等。这些起居注便是各朝代修史的重要参考资料。目前,北京的中国第一历史档案馆和台湾的国立故宫博物院各藏有三千余册的清代帝王起居注。可以说,就史书的连续性、完整性和史籍史料的丰富性、翔实性而言,中华文明在世界文明中绝对独一无二。所以,文史并言中华文明的主干——文史文明,实至名归。

2.经史间的紧密关系——经史相依或经史纠缠。把经史同称为中华文史文明的中心或内核,不仅仅是因为在经史子集的排序中经史排在前两位,更重要的原因在于经史之间的紧密关系,笔者称这种关系为经史相依或经史纠缠。

周予同认为“‘经史关系论’是中国经学史和史学史研究中的基本问题”,并认为在中国漫长的历史上, 有一个“从史到经,再从经到史”的过程,其中,“自两汉以后, 经史关系的演变又经历了四个阶段……第一,史附于经时期,两汉时代。……第二,史次于经时期,魏晋至隋唐、北宋。……第三, 经等于史时期,南宋至清末。……第四,经属于史时期,五四运动以后,直到今天”[13]。

显然,无论是最初的经育于史(从史到经)还是后来的史附于经、经属于史或史次于经、经等于史,都反映出中华文明独特的经史关系——经史关系的紧密性,即经史相依或经史纠缠,也就是经不离史、史不离经。一方面,从记事记言的史的角度看,史育经、证经、释经、阐发经:先有孔子之前的史籍史料,再孕育出孔子六经,也就是经出于史,然后再以史证经、以史释经、以史阐发经。这是中华文明经史关系的A面——经不离史。

另一方面,从载道之经的角度看,六经之前即有经,“伏羲、神农、黄帝之书,谓之三坟,言大道也。少昊、颛顼、高辛、唐、虞之书,谓之五典,言常道也”。显然,《三坟》《五典》既是记事记言之史,也是载道之经。正如胡应麟所论:“夏、商以前,‘经’即‘史’也。”[14](P19)主张述而不作的孔子只是编经而非创经。经之道为史之魂,史之事为经之证,孔子编《春秋》是如此,司马迁作《史记》亦如此,后世史家作二十四史皆如此。所以,以经选材作史、以经释史甚至改史、毁史,这展现出中华文明经史关系的另一面即B面——史不离经。综合AB两面,即为中华文明独特的经史关系——经不离史、史不离经的经史相依或经史纠缠关系,也就是李贽所说的“经史相为表里”“经史一物”“六经皆史”[15](P1117),即经为史之魂、史为经之证。正因为这种紧密相连的经史关系,经与史才共同成为中华文明之“文”(文籍文献)的内核。从这种意义上说,作为中华文明主干的文史文明,也可以称为经史文明。

三、经史以治道为核心:治道经学、治道史观、经史同源异体论及中华文明的治道核心论

中华文明的特质体现在其主干是文史文明,而这种文史文明的内核是经史文明。中华经史的核心(内核的中心)内容既是中华文史文明的核心,也是整个中华文明的核心。

在中华文明中,经史的核心内容是什么?这无疑取决于中华经史共同聚焦于何处。在笔者看来,在中华经学的正统是治道经学,中华史观的主流是治道史观,而且经史同源异体——同源于治且是传载治道的两种不同文体。这也就意味着:治道是中华经史的共同聚焦点。换言之,对中华文明而言,经史以治道为核心。

何谓治道?墨子云:“今天下之君子,忠实欲天下之富,而恶其贫;欲天下之治,而恶其乱,当兼相爱、交相利,此圣王之法,天下之治道也,不可不务也。”(《墨子·兼爱》)韩非子言:“凡治天下,必因人情。人情者,有好恶,故赏罚可用;赏罚可用,则禁令可立而治道具矣。”(《韩非子·八经》)《吕氏春秋·知度》言:“故治天下之要,存乎除奸;除奸之要,存乎治官;治官之要,存乎治道;治道之要,存乎知性命。”[16](P680)秦汉高士“盖公为言治道贵清静而民自定”[17](P124)。从古人对治道一词的用法可知,治道即治国平天下之道,也就是今人所谓的治理之道或广义的公共管理之道,其内涵就是国家社会治理或广义公共管理的规律总结。

(一)治道经学:经载治道,经学以阐发治道为主旨

“周予同认为,经是指由中国封建专制政府 ‘法定’的以孔子为代表的儒家所编著书籍的通称。这一意涵名词的出现,应在战国以后。而经正式被中国封建专制政府 ‘法定’为经典,则应在汉武帝罢黜百家、独尊儒术以后”[18]。

显然,西汉及其后的历代封建王朝把儒家经典法定化,必然是出于统治的需要。周予同指出:“中国经典的本质,不仅是学术的,而且是宗教的,尤其是政治的。明显地说,中国的经典,不仅可以当作学术的材料去研究; 从两汉以来,它发挥了宗教的作用; 而且从两汉以来,它尽量发挥了政治的作用。”[18]这里所说的宗教的作用和政治的作用(以及很多人所说的教化作用),其实是指对国家社会的治理作用。而这些经之所以能够发挥这种治理作用,显然是因为这些载道之经承载着治理之道——治道。可以说,经学的本质或主旨,就是阐明和发掘经文中的治理之道——治道,这就是治道经学的基本主张。

对于治道经学的基本主张——经载治道和经学以阐发治道为主旨,有两方面的有力论据:一方面来自六经初衷和经学的起源,另一方面来自经和经学在长达两千多年的官方正统地位及其实际功能。

就孔子编纂六经的初衷而言,六经皆为孔子传治道而作。《史记·滑稽列传》引孔子自论曰:“六艺于治一也。《礼》以节人,《乐》以发和,《书》以道事,《诗》以达意,《易》以神化,《春秋》以义。”[19](P7525)换言之,六经是一个从不同角度阐发治道的体系,所以“于治一也”。对此,荀子有论:

圣人也者,道之管也:天下之道管是矣,百王之道一是矣。故诗书礼乐之道归是矣。诗言是其志也,书言是其事也,礼言是其行也,乐言是其和也,春秋言是其微也,故风之所以为不逐者,取是以节之也,小雅之所以为小雅者,取是而文之也,大雅之所以为大雅者,取是而光之也,颂之所以为至者,取是而通之也。天下之道毕是矣。(《荀子·儒效》)

如果说孔子是经和经学的直接起源,文字文籍(坟典索丘及鲁春秋)则是经和经学更为久远的间接起源。就文字文籍的起源及其主要功能而论,治道经学的主张(经载治道和经学以阐发治道为主旨)也同样能得到支持。

在中国,古来就有一种通行观念——文起于治,即文籍起于佐治,以代结绳之政。《易经》言:“上古结绳而治,后世圣人易之以书契,百官以治,万民以察,盖取诸夬。”(《易经·系辞下》)前引孔安国《尚书序》则言:“古者伏牺氏之王天下也,始画八卦,造书契,以代结绳之政,由是文籍生焉。”《说文解字叙》称:“神农氏结绳为治,而统其事,庶业其繁,饰伪萌生。黄帝之史仓颉,见鸟兽蹏迒之迹,知分理之可相别异也,初造书契……盖文字者,经艺之本,王政之始。”[20](P524)

前引孔安国《尚书序》还说:“三坟,言大道也……五典,言常道也……至于夏、商、周之书,虽设教不伦,雅诰奥义,其归一揆,是故历代宝之,以为大训。”也就是说,三坟五典夏商周之书,这些孔子之前所存留的中华文明最早的文籍,都是以言道(大道、常道、大训)为主旨。由此成为后世儒家提出的文以明道、文以贯道、文以载道之类的观念总源头。

实际上,无论是三坟五典的“大道”“常道”,还是“文以明道”“文以贯道”“文以载道”中的“道”,并不是老子《道德经》所指的宇宙观或自然观意义上的“道” ,而是孔子所谓的“先王之道”或“圣人之道”,即社会观、治理观意义上的道,其本质就是治道——治理之道或治国平天下之道,正如荀子对先王之道的论述:

先王之道,人之隆也,比中而行之。曷谓中?曰:礼义是也.道者,非天之道,非地之道,人之所以道也,君子之所道也。(《荀子·儒效》)

值得注意的是,无论文以明道、文以贯道或文以载道,其意涵并非指实然的文道一体,而是指道(治道)应为文心文魂。换言之,明道、贯道或载道之文方为文中上品,而经无疑是文中上品中的上品,是明道、贯道或载道之文的极品。所以就中华文明而言,道为文籍的精粹或核心内容。而经之所以为经,就在于其被视为明道、贯道或载道之书的极品,且其中的道即为治道。由此可见,治道既是文的核心,也是经的核心。

由于经以治道为核心,以经为研究对象的经学自然也以治道为核心。所以,从本质上说,经的价值主要在于其所蕴含的治道,正统的经学实际上就是一门治道学——从经中阐发治道的学问。西汉五经成为官学并设有学官,甚至皇帝要设立专门讲经研经的御前讲席——经筵,后来儒家经典还成为中国封建社会录用中高级官员(科举取士)的必读书和试题源,经学随之成为中国封建社会官员的终身必修课,这些都是经载治道及治道经学的制度和历史依据。

(二)治道史观:以治道为核心的历史建构观、传承观和释读观

所谓史观,就是看待历史的基本立场和总体导向,其本质是怎样看待历史。史观最能展现出撰史者为何要建史(包括记史和存史)、传史者为何要传史及读史者为何要读史释史。也可以说,史观决定了史籍的价值取向和核心价值。

检视中国历史,从古到今,中华文明的主流史观始终是治道史观,即以治道为核心的历史建构观、历史传承观和历史释读观。治道史观的核心意涵是,历史的建构和传承主要是为了让后世读史者探索和践行治道——记录历史和留存传承史料史籍的主要目的是让后人通过历史记载的既往治理实践和效果总结治理的经验教训,进而探索和践行治理规律或治理之道——治道。

之所以说治道史观是中华文明从古到今的主流史观,主要有以下三个方面的依据:一是史以赞治的主流史源观及史职观;二是以治理为中心的主流史内容建构;三是“相为表里”的经史关系及指导史学的经学思维。

1.史以赞治的主流史源观及史职观。在中国,古来就有仓颉造字的传说。对于仓颉其人,作为《史记》的重要资料来源的古籍《世本》载:“仓颉作书”。 东汉宋衷注曰:“黄帝之世,始立史官,仓颉、沮诵居其职矣。”[21](P36)据此,仓颉、沮诵当为中华文明的史官之祖。

前引《说文解字叙》称:“黄帝之史仓颉,见鸟兽蹏迒之迹,知分理之可相别异也,初造书契。仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文……盖文字者,经艺之本,王政之始。”[20](P524)

仓颉造字、仓颉初作书、仓颉为史官之祖,这些源自古老传说并被古代史籍所记载和传播的说法反映出中华文明的一种主流史源观——文史同源,且同源于治。如前所论,中国古来就有一种通行观念:文起于治,以代结绳之政。而在中华文明中,史与文紧密相连,同起于治且同具佐治功能。《周礼》云:“史,掌官书以赞治。”(《周礼·天官·宰夫》)赞治,即为佐治或助治之意。

史以赞治的史职观从词源学上也得以佐证。《说文解字》云:“史,记事者也。从又持中。中,正也。”[22](P109)值得注意的是,对于“记事者也”,段玉裁引《礼记.玉藻》之文——“动则左史书之,言则右史书之”,进一步做解:“不云记言者,以记事包之也。” 对于“从又持中。中,正也”,段注曰:“君举必书,良史书法不隐。”[22](P110)可见,客观记录君主的言行事迹从而有助于治理,是史官的基本职能。对此,《汉书·艺文志》有论:“古之王者,世有史官,君举必书,所以慎言行,昭法式也。”[12](P1525)

还应指出的是,史、事、使、吏四字在甲骨文中为同一字,后来才分化为四字。而这四个字都与治理有关:史、使、吏为治理主体,事为治理对象和治理过程。这也反映出史与治密切相连的史职观,即史以赞治或史以佐治。

2.以治理为中心的主流史内容建构。以二十四史为代表的纪传体正史和以春秋、资治通鉴为代表的编年体经典史书构成了中华文明的主流史体系。主流史是受到最广泛认可的史书。由于这些史书是由人书写的,因此主流史是由书写者建构起来的。主流史的内容建构,反映出其作者的历史观;而把什么样的史书视为主流史,则反映出社会大众尤其是统治集团的历史观。

从内容建构看,中华文明的主流史均呈现围绕国家和社会治理来进行内容构建的导向,也就是以治理为中心的内容建构导向。其中,纪传体正史明显是以治理主体(关键治理人)为主线来记载关涉国家社会治理的重要事件,而编年史是以时间为主线来记载关涉国家社会治理的重要事件。而无论是以人为主线,还是以时间为主线,中华文明主流史的核心内容都是国家社会治理的重要事件及其影响,从而体现以治理为中心的内容建构导向。

(1)纪传体正史(二十四史)主要以治理主体为主线来呈现其以治理为中心的内容建构导向。就纪传体的二十四史而言,《史记》首开纪传体写史的先河,其后从《汉书》到《明史》的二十三史(各朝代的断代史)均循此例,均以帝王(本纪)为主纲、以治理关键人(王侯将相才子后妃等)为主线来编撰。在此仅以《史记》为例,阐明二十四史如何主要以治理主体为主线来呈现其以治理为中心的内容建构导向。

《史记》共一百三十篇,由本纪、世家、列传、表、书构成,具体包括:记述历代帝王政绩表现的12本纪,记述诸侯兴亡的30世家,记述其他重要人物事迹的70列传,记述治理关键事件发生年份的10表,记述事关治理的各种典章制度的8书。其中,帝王为国家治理的最关键人物、诸侯为地方治理的关键人物,因此帝王本纪和诸侯世家以治理为中心的内容构建导向已无需赘言。下面仅分析《史记》中的列传、表、书是如何呈现以治理为中心的内容构建导向的。

首先,70列传的内容构建。“列传者,谓列叙人臣事迹,令可传于后世”。(司马迁《史记》索隐)在《史记》的70篇列传中,以人名封号为名的列传共有53篇。其中,除《鲁仲连邹阳列传》(布衣门客)和《扁鹊仓公列传》(名医)两篇之外,其余列传的传主均为曾负治理之责的高官显贵或影响深远的治道巨匠(如《老子韩非列传》、《孟子荀卿列传》),所记事迹也都与治理密切相关——或为其治理方式和成效,或为其治道思想和影响。至于另外的两篇,名医扁鹊仓公悬壶济世,为世人解疾病之忧,也属治理之列;而鲁仲连劝阻赵王帝秦、助齐收复燕军占领的聊城,邹阳慷慨献说让自己摆脱牢狱之灾,也都事关治理之道。

70列传中,还有11篇以某一类人为传名,包括仲尼弟子、刺客、循吏、儒林、酷吏、游侠、日者、龟策、货殖列传。其中,循吏、酷吏、佞幸、滑稽为君王下属,负有治理职责或参与治理过程自不待言;仲尼弟子及儒林或入仕为官从事治理实践,或埋首经书阐发儒家治道;日者、龟策即为占卜之人,太史公为日者、龟策两篇列传所写的开篇词——“自古受命而王,王者之兴何尝不以卜筮决於天命哉!”[23](P7575),“自古圣王将建国受命,兴动事业,何尝不宝卜筮以助善”[24](P7605),明显可见古代占卜与治理之间的密切关系;刺客、游侠均为不惧豪强的民间猛人,《史记》为其做列传,并特意将其与那些好勇斗狠的地痞流氓(“盗跖居民间者”)相区分,意在彰显其信义为先、救人急难的治理价值,正如司马迁对《游侠列传》作意自述:“救人于厄,振人不赡,仁者有乎?不既信,不背言,义者有取焉。作《游侠列传》第六十四”[25](P79139GIg9ogKMRkRbJoFw1qZG8ZzkbDrden61/BChJSojO4=);《货殖列传》则是为富商巨贾做传,但其主旨仍萦萦于治,对此,太史公写在《货殖列传》前面的下列文字可见其用意:

周书曰:“农不出则乏其食,工不出则乏其事,商不出则三宝绝,虞不出则财匮少。”财匮少而山泽不辟矣。此四者,民所衣食之原也。原大则饶,原小则鲜。上则富国,下则富家。贫富之道,莫之夺予,而巧者有馀,拙者不足[26](P7686)。

在70列传中,还有6篇以边夷为名的列传,包括匈奴、南越、东越、朝鲜、西南夷、大宛列传。这6篇方国列传实际上可以说是其国主(国君)列传,仍然体现以治理关键人为主线的叙事思路,且其内容主要是这些边疆地区的政权更替等治理大事及其与中原王朝之间的关系——无论哪方面的内容显然都呈现以治理为中心的内容建构导向。

其次,10表的内容构建分析。太史公在《史记》中还有10张表,包括1张世表、8张年表、1张月表,分别按世代、按年份、按月份等时间顺序(编年体)记述治理相关要事,主要涉及朝国兴亡、王侯将相成败之治理要事。10表表名及其内容都体现以治理为中心的内容建构导向。尤其是太史公在每张表前所撰的序文,更是直接表达出其探求治道的用意及其以治理为中心的内容建构导向,如《秦楚之际月表》序文的首句:“太史公读秦、楚之际,曰:初作难,发于陈涉;虐戾灭秦自项氏;拨乱诛暴,平定海内,卒践帝祚,成于汉家。五年之间,号令三嬗,自生民以来,未始有受命若斯之亟也。”

[27](P1723)

再次,8书的内容构建分析。《史记》中的8书即礼书、乐书、律书、历书、天官书、封禅书、河渠书、平准书八书。这8书主题均属古代社会治理的重大事项,既包括礼、乐、律、历之类的治理工具,也包括河渠(水利)、平准(财政)之类的治理领域,还包括天官、封禅之类涉及治理合法性的内容。《太史公自序》对8书作意的逐一阐述,更可见其在8书中的治道探求及其以治理为中心的内容建构导向。例如,对礼书作意的阐述:“维三代之礼,所损益各殊务,然要以近性情,通王道,故礼因人质为之节文,略协古今之变。作《礼书》第一。”[25](P7837)

最后,结合太史公在《报任安书》中对写作《史记》初衷的自陈——“网罗天下放失旧闻,略考其行事,综其终始,稽其成败兴坏之纪……亦欲以究天人之际,通古今之变”[28](P2375),更容易理解史家贯穿《史记》全书的治道探索及其以治理为中心的内容建构导向。《史记》如此,遵循《史记》所开创的纪传体体例的其余二十三史亦如此。

(2)编年史经典以时间为主线来呈现其以治理为中心的内容建构导向。与纪传体正史(二十四史)以治理关键人为主线不同,中华文明的编年体经典史书则按照时间的先后顺序为主线,来呈现其以治理为中心的内容建构导向。其所选的时间节点均为对治乱有重大影响的事件发生时间,因此其以治理为中心内容建构导向非常明显。本文以两部编年体经典《春秋》和《资治通鉴》为例,略论中华文明的编年体史书经典如何呈现以治理为中心的内容建构导向。

作为编年体史书经典,孔子所编撰的《春秋》原文不足2万字,以极简文字概述了鲁国十二公(240多年)期间影响鲁国国家社会治理的重大事件。《春秋》可谓是经典中的经典,所以两千多年都被归类于“经”,而非一般的“史”,这种经史双重性本身就已经体现其以治理为中心的内容建构导向。而且,从太史公对孔子及董仲舒关于《春秋》作意的阐发中,即可见《春秋》以治理为中心的内容建构导向:

上大夫壶遂曰:“昔孔子何为而作春秋哉?”太史公曰:“余闻董生曰:‘周道衰废,孔子为鲁司寇,诸侯害之,大夫壅之。孔子知言之不用,道之不行也,是非二百四十二年之中,以为天下仪表,贬天子,退诸侯,讨大夫,以达王事而已矣。’子曰:‘我欲载之空言,不如见之于行事之深切著明也。’夫春秋,上明三王之道,下辨人事之纪,别嫌疑,明是非,定犹豫,善善恶恶,贤贤贱不肖,存亡国,继绝世,补弊起废,王道之大者也。……春秋辨是非,故长于治人。是故……春秋以道义。拨乱世反之正,莫近于春秋。……故有国者不可以不知春秋,前有谗而弗见,后有贼而不知。为人臣者不可以不知春秋,守经事而不知其宜,遭变事而不知其权。为人君父而不通于春秋之义者,必蒙首恶之名。为人臣子而不通于春秋之义者,必陷篡弑之诛,死罪之名。……故春秋者,礼义之大宗也。夫礼禁未然之前,法施已然之后;法之所为用者易见,而礼之所为禁者难知。”[25](P7806-7808)

至于《资治通鉴》,从宋神宗御赐的书名即可略窥其以治理(资治)为中心的内容建构导向。其主撰者司马光在该书末对于该书作意的自述(《进书表》),更表露其以治理为中心的内容建构导向:

臣常不自揆,欲删削冗长,举撮机要,专取关国家兴衰,系生民休戚,善可为法,恶可为戒者,为编年一书……伏望陛下……鉴前世之兴衰,考当今之得失,嘉善矜恶,取得舍非,足以懋稽古之盛德,跻无前之至治[29](P9739-9740)。

特别应当指出的是,无论纪传体(以关键治理人为主线)还是编年体(以治乱关键时点为主线),中华文明的主流史书都是以对国家治理的影响大小来确定史书内容的“中心-边缘”结构的,即对国家治理影响越大的事件及人物,记载就越详细,就跃居于史书内容的中心地位;对国家治理的影响越小的事件及人物,记载就越简略,从而跃居于史书内容的边缘地位。这种内容篇幅上的“中心-边缘”结构,也验证了中华文明的主流史书以治理为中心的内容建构导向。

3.“相为表里”的经史关系及指导史学的经学思维。前文论述了中华文明独特的经史关系——经不离史、史不离经的经史相依或经史纠缠关系,也就是李贽所说的“经史相为表里”,即经为史之魂,史为经之证。这样,在中华文明中,史的内容始终都以总结、提炼或验证治理之常道(经)为导向而建构,同时对史的读取和诠释也要符合治理之常道——经,否则即为离经叛道或政治不正确——“史而不经,则为秽史”[15](P1117)。不仅孔子编《尚书》修《春秋》是如此,孔子之前的古籍《三坟》(载大道)、《五典》(载常道)也是如此,后世官修正史更是如此,甚至到现代当代还是如此,以至于有学者言:“政治史”曾经在现代中国的历史叙述系谱中占有至高无上的地位,除了社会经济史因论题内容与之相呼应,可以配合其某些讨论而拥有较为显赫的位置外,“历史学”几乎完全可以和“政治史”画等号[30]。显然,政治是治理的中心内容,而社会经济史的内容也在治理的范畴之内。这种“相为表里”的经史关系及指导史学的经学思维,都验证且决定了中华文明主流史的内容建构和诠释——以治理为中心的内容建构导向和诠释导向,即治道史观:史以治道为核心,史籍以探索和阐明治道为主旨而被构建、传承和读取、诠释。

(三)经史同源异体论及中华文明的治道核心论

仓颉造字作书,既为文字书契之祖,又为史官之祖。盖文字者,经艺之本,王政之始。文史同源,且同源于治。

由于经史之间存在经不离史、史不离经的经史相依关系,经史同源论也就顺理成章。宋衷注《世本》曰:“古曰左史记言,右史记事。言经尚书,事经春秋者也。”[21](P36)前引李贽言:“经史相为表里”“六经皆史”[15](P1117)。王世贞言:“六经,史之言理者也。”[31](P19)这些说法都可作为经史相依、经史同源的佐证。

由此,经史同源于治,是传载治道的两种不同文体——经载治道运行义理,史载治道运行实例。这就是本文所提出的经史同源异体论。

综上,中华经学的正统是治道经学,中华史观的主流是治道史观,经史同源异体——同源于治且是传载治道的两种不同文体,既验证了中华文明的经与史均以治道为核心的特质,又建构或塑造了中华文明的经与史均以治道为核心的特质。由于作为中华文明主干的文史文明在内核上就是经史文明,而治道又是经史的核心,由此,以经史为内核、以文史文明为主干的中华文明也就是以治道为核心的文明,这就是笔者提出的中华文明的治道核心论,即中华文明是以治道为核心、以经史为内核、以文史文明为主干的文明(见图1)。

正是中华文明的这种以治道为核心、以经史为内核、以文史文明为主干的特质,才致使那些以武力定鼎中原的外来征服者要想在中华文明区长治久安,就不仅不能去华史、灭华文,反而还要存华史、学华文,进而逐渐服膺并融汇于中华文明,最终产生了“征服者被征服”(以夏变夷或变夷从夏)的奇幻反转,使中华文明历经数次被征服不仅没有湮灭,反而还借征服者的武力征伐传播到更广的区域和更多的族群,最终浴火重生、生生不息。

四、治道传国:“征服者被征服”的机理与史证

(一)“征服者被征服”的内在机理与路线图

征服者对任何被征服地的征服,都希望能长久且稳固地统治该地区。对于地域广袤、物产丰饶、人口众多的中华文明区,外来征服者更是如此。

就最近两千多年而言,中华文明的外来征服者在入主中原之后很快就意识到:要对中华文明区实现长久稳定的统治,就要对被征服的中华文明区实施有效的治理;而仅凭征服者先前的治理经验,已不足以实现对中华文明区的有效治理。由此,为了实现对中华文明区的长久稳固统治,外来征服者必须在治道方面有所提升。

在中华文明的知识精英的提点之下,外来征服者的精英层很快就意识到,中华文明的治道探索对于其提升治道大有裨益,而要想对中华文明区实现长久稳固的统治,从中华文明的治道探索中汲取精华可以说是不二之选。为此,向中华文明学习治道,就成为入主中原的外来征服者基于自身利益的理性选择。这样,外来征服者在治道方面开始服膺中华文明,从而使“征服者被征服”迈出了第一步——作为军事胜利方的外来征服者反被中华文明的治道文明所征服。

由于中华文明在治道探索方面的精华集中体现在中华经史之中,因此,向中华文明学习治道,必自经史起——经史是学习中华治道的必由之路。这样,“征服者被征服”就迈出了第二步——外来征服者开始尊崇和学习中华文明的经史。

由于中华经史是由汉字所书写而成,要想原汁原味地从中华经史中汲取治道精华就要识读汉字。由此,由经史学治道的治理需求使汉字逐渐成为入主中原的外来征服者精英层的通用文字,并通过上行下效的扩散效应,逐渐成为外来征服者全民族的通用文字。于是,外来的征服者逐渐在文字上实现了汉化,这是征服者被征服的第三步——外来征服者在文字上被中华文明所征服。

当外来征服者在文字上汉化之后,以汉字为依托的许多文化活动如书法、诗文、文玩古董、礼仪道德教育等也就顺理成章地开始融入征服者的日常生活之中,从而使外来征服者越来越具有汉民族的文化趣味和生活气息,从而被中华文明的日用文化所征服——这是征服者被征服的第四步。此时,外来征服者已经完全认同被征服的中华文明——变夷从夏已告完成。

当外来征服者完全认同中华文明之后,就开始珍视中华文明、崇敬中华文明,进而开始以中华文明的传承者自居并引以为荣,于是中华文明便借助外来征服者的征伐而传播到更广的地域和更多的民族——这是征服者被征服的第五步。由此,中华文明从被征服的劫难中不仅没有消亡,反而被发扬光大。

简言之,“征服者被征服”的线路图就是五步曲:固统治——学治道——由经史——融中华——传中华。其中,由经史是这五步曲的中心环节。

(二)“征服者被征服”的简略史证

自商周之变以来的三千多年间,中华文明共有四次被外族征服而失去中原甚至中华全境的统治权长达百年以上的时期。其中,东晋南北朝时期(五胡乱华)和南宋时期(金朝),外来征服者虽然入主中华文明的核心区——中原,但汉人政权仍据有江淮以南的半壁江山;而蒙元和清朝则是外来征服者完全征服并统治了中华全境。但这四次对中华文明的长期征服和统治,无一例外都以征服者被征服的结局收场——中华文明不仅没有因被征服而消亡,最终反而以更多的民族融合、更广的传承地域、更快的传播速度而实现了“征服者被征服”的绝地逆转。

本文在四次征服中略过中间的两次(金朝的全面汉化和蒙元的治道汉化),仅选取前秦北魏的胡人汉化和满清的全面汉化的历史,来验证 “征服者被征服”的内在机理,并着重凸显其中的治道与经史之功。

1.征服者胡人的被征服——前秦北魏的胡人汉化。西晋末年遭逢“八王之乱”,北方少数民族趁机侵入中华文明区并灭亡西晋,史称“五胡乱华”。前秦(公元351年-公元394年)即是“五胡”之一的氐族所建立的政权,也是五胡十六国中最强大的国家,其最盛时期——第三任国主苻坚在位后期几乎统一了中国北方。苻坚八岁接受儒学教育,登位后重用汉人王猛推行汉化改革,尤其是废除了胡汉分治、胡高于汉的治理惯习,史官称其“变夷从夏……遵明王之德教,阐先圣之儒风”[32](P2956),使国力达到顶峰,国土之广达到“居九州之七”。

前秦的汉化改革及其功绩,与苻坚自幼所受的儒学教育密切相关。苻坚对经学极为重视,且其本人的经学功底也颇为深厚。史载“坚亲临太学,考学生经义优劣,品而第之。问难五经,博士多不能对”[33](P2888)。

苻坚还通过制度化举措推广经学:

坚广修学官,召郡国学生通一经以上充之,公卿已下子孙并遣受业[33](P2888)。

秦王坚下诏曰:“……今天下虽未大定,权可偃武修文,以称武侯雅旨。其增崇儒教;禁老、庄、图谶之学,犯者弃市。”妙简学生,太子及公侯百僚之子皆就学受业;中外四禁、二卫、四军长上将士,皆令受学。二十人给一经生,教读音句,后宫置典学以教掖庭,选阉人及女隶敏慧者诣博士授经[34](P3321)。

尤其值得注意的是,苻坚还甘愿以儒家传承人的身份来传承推广周孔为代表的中华文明:

坚于是行礼于辟雍,祀先师孔子,其太子及公侯卿大夫士之元子,皆束修释奠焉[33](P2893)。

坚谓博士王寔曰:“朕一月三临太学,黜陟幽明,躬亲奖励,罔敢倦违,庶几周孔微言不由朕而坠,汉之二武其可追乎!”寔对曰:“自刘石扰覆华畿,二都鞠为茂草,儒生罕有或存,坟籍灭而莫纪,经沦学废,奄若秦皇。陛下神武拨乱,道隆虞夏,开庠序之美,弘儒教之风,化盛隆周,垂馨千祀,汉之二武焉足论哉!”坚自是每月一临太学,诸生竞劝焉[33](P2888)。

还应看到的是,前秦苻坚对经学的大力推崇及其汉化改革,为后世北魏更为全面激进的汉化改革奠定了基础。北魏孝文帝的先祖拓跋涉翼犍就曾被苻坚送入太学接受儒家经学教育。苻坚治下的前秦可以说是五胡汉化的前驱。

北魏(公元386年-公元534年)是鲜卑族拓跋珪建立的政权,也是南北朝中北朝的第一个王朝。在孝文帝时期(公元471年-公元499年),北魏实行了一系列的汉化改革。其中,除了政治经济方面的制度改革之外,还全面改革鲜卑旧俗,包括以汉服代鲜卑服、以汉语代鲜卑语、以汉姓代鲜卑姓、鼓励鲜卑贵族与汉人士族通婚、尊奉孔子、诏求天下遗书等。为了推进汉化改革,孝文帝还从平城(今山西大同)迁都至中华文明的核心区洛阳,严厉镇压反对改革的守旧贵族,甚至废黜并处死对汉化改革有所抵触的太子元恂。北魏孝文帝全面激进的汉化改革,尽管令后人褒贬不一,却是一个绝佳样本——清晰展现作为中华文明征服者的鲜卑王室最终被中华文明所彻底征服的枢机所在。

北魏之所以有如此全面激进的汉化改革,一方面得益于前人的铺垫,包括前秦苻坚的汉化改革(包括特别是送孝文帝先祖进太学接受儒家经学教育)及孝文帝祖母冯太后摄政时的汉化改革;另一方面得益于孝文帝所受的儒家教育及其深厚经史学养:

(孝文帝)雅好读书,手不释卷。五经之义,览之便讲。学不师受,探其精奥。史传百家,无不该涉[35](P187)。

(孝文帝)常从容谓史官曰:“直书时事,无讳国恶。人君威福自己,史复不书,将何所惧!”[35](P186)

需指出的是,经前秦-北魏的汉化改革,不仅五胡中的两胡——氐族、鲜卑族快速融入中华文明,其他进入中华文明核心区(中原)及边缘区的少数民族也伴随着前秦-北魏引领的汉化大潮而融入中华文明,从而为中华文明的隋唐盛世创造了条件。

2.征服者满族人的被征服——满清的彻底汉化。清朝是由女真人建立的王朝。作为入关后的第一位清朝皇帝,顺治帝的治道汉化就非常迅疾,以至于他在罪己遗诏中列出自己的十四条罪状中,“渐染汉俗”和“任用汉官”两条赫然位于前列。而且,顺治帝亲政后御制(包含敕修)的17部书目中,就包含《资政要览》《范行恒言》《通鉴全书》《孝经衍义》《御注孝经》《易经通注》等经史文籍[36],这也可见其对中华治道和文史文明的倾慕。

尤其是,顺治帝之子康熙帝对经筵制度和中华经史更为痴迷。一方面反映出满清初期上层精英的治道汉化程度之深;另一方面印证了中华文明在外来征服者的统治之下的变夷从夏之道及其中的治道经史之功。

经筵是中国古代专为皇帝举办的通过讲经论史来研讨治道的御前讲座。广义的经筵活动较早可追溯于西汉宣帝的石渠讲经(公元前51年)——“诏诸儒讲五经同异”,后世(尤其唐朝)帝王多有沿袭,至北宋仁宗朝成为定制,从而形成制度化的经筵,即狭义的经筵[37]。就清朝而言,顺治十四年(公元1657年)首开狭义经筵,其后的清朝诸帝之中,八岁践祚的康熙帝对经筵用功最勤。

康熙十六年(公元1677年),改经筵的隔日进讲为日日进讲,避暑期间亦不间断。即便吴三桂等发动三藩之乱令朝廷政务繁重,康熙仍拒绝了翰林院提出的隔日进讲的请求,坚持每日进讲。

通过长达十五年(康熙十年至康熙二十五年)的日讲学习,康熙皇帝对儒家经学有了全面系统的理解。康熙还命进讲大臣等把日讲形成的数百万字的讲义资料整理刊印成书,以供皇族及臣民学习之用,从而形成了流传至今的日讲六书——《日讲〈四书〉解义》《日讲〈易经〉解义》《日讲〈书经〉解义》《日讲〈诗经〉解义》《日讲〈春秋〉解义》《日讲〈礼记〉解义》。

受儒家思想的影响,康熙对中华典籍极为重视。他支持陈梦雷搜集整理当世留存的中华典籍,汇编成正文达万卷,总计1.6亿字的《古今图书集成》(原名《文献汇编》、《古今图书汇编》)。尤为难得的是,相比于乾隆朝的《四库全书》,《古今图书集成》并没有确立严格的政治审查标准,因此保存了诸多中国典籍的原貌;同时,不同于《四库全书》主要侧重于人文社会方面的选书倾向,《古今图书集成》将诸多自然科技类典籍也囊括在内。

由于清朝覆亡距今不过110多年,我们对清末满族人的汉化程度有非常直观可靠的判断。毫不夸张地说,建立了清朝的满族人在清朝末期已经彻底实现了汉化,清朝的末代皇帝溥仪甚至完全不懂满语。1909年清政府设立了“国语编审委员会”,将当时通用的官话(汉语北京话)正式命名为国语。可见,起初作为外来征服者的满族人最终完全折服并融入于中华文明之中,并将中华文明区扩展到最广达1300多万平方公里的区域。

五、结语:夷夏之变中的治道经史之功

中华文明的主干是文史文明,其内核是中华经史,而中华经史的核心是治道,从而形成了中华文明的特质——以文史为主干、以经史为内核、以治道为核心的文明形态;也可以说,中华文明的特质是以经史为内核、以治道为核心的文史文明。此即中华文明的治道核心论。与之相印证,中华经学的正统是治道经学,中华史观的主流是治道史观,中华经史同源于治,是传载治道的两种不同文体。

正是由于中华文明的特质是以经史为内核、以治道为核心的文史文明,中华文明在遇到外来入侵者的武力征服之后,能够以其在治道上的深厚积累而令外来征服者倾心折服。外来征服者为了巩固其对中华文明区的长久统治,就要提升其治道水平,为此就要学习中华经史,于是就要保留并学习中华文明的文史,进而认同并融入中华文明,最终成为中华文明的传承者。这样,中华文明就实现了被外来入侵者武力征服之后的绝地反杀,即征服者被征服,也就是古人所称的“以夏变夷”或“变夷从夏”。中华文明之所以数次被外来征服者长期统治之后还能浴火重生且发扬光大,其枢机就在于此。可以说,中华文明之所以数次历经外来征服者的百年统治之后都能生生不息,并最终实现变夷从夏,其文明特质中的治道之功、经史之功至为关键。

参考文献:

[1]龚自珍.古史钩沉论二[G]∥龚自珍全集(第一辑).北京:中华书局,1961.

[2][美]斯塔夫理阿诺斯.全球通史:从史前史到21世纪[M].北京:北京大学出版社,2012.

[3]蔡 沉.书集传[M].北京:中华书局,2017.

[4]刘知几.内篇·六家第一[G]∥史通(上).北京:中华书局,2014.

[5]胡厚宣.八十五年来甲骨文材料之再统计[J].史学月刊,1984,(5).

[6]舒 怀.《说文解字注》研究文献集成(下)[M].武汉:长江出版传媒、湖北教育出版社,2018.

[7]刘永华.《广雅疏义》校注[M].北京:社会科学文献出版社,2015.

[8]王守仁.稽山书院尊经阁记[G]∥王阳明全集(壹).北京:中国书店出版社,2014.

[9]朱汉民.主持人语[G]∥李学勤.国学与经学的几个问题.湖南大学学报(社会科学版),2006,(2).

[10]杨伯峻.春秋左传注(一)[M].北京:中华书局,2009.

[11]汉书(卷30)《艺文志》[M].北京:中华书局,2012.

[12]隋书(卷33)《经籍志》[M].北京:中国社会科学出版社,2020.

[13]许道勋,沈莉华.周予同论经史关系之演变——纪念周先生诞辰百周年[J].复旦学报 (社会科学版),1998,(1).

[14]胡应麟.经籍会通[M].北京:北京燕山出版社,2008.

[15]李 贽.经史相为表里[G]∥焚书(下).北京:中华书局,2018.

[16]吕氏春秋(卷17)《审分览第五·知度》[M].台北:三民书局,2012.

[17]雷恩海.皇甫谧《高士传》注释全译[M].新北:花木兰文化出版社,2013.

[18]桑 兵.经学与经学史的联系及分别[J].社会科学战线,2019,( 11).

[19]史记(卷126)《滑稽列传》[M].北京:中国社会科学出版社,2020.

[20]许 慎.说文解字注音版[M].杭州:浙江古籍出版社,2020.

[21]宋 衷.作篇[G]∥秦嘉谟,等.世本八种·王谟辑本.上海:商务印书馆,1957.

[22]胡安顺.说文部首段注疏义[M].北京:中华书局,2018.

[23]史记(卷127)《日者列传》[M].北京:中国社会科学出版社,2020.

[24]史记(卷128)《龟策列传》[M].北京:中国社会科学出版社,2020.

[25]史记(卷130)《太史公自序》[M].北京:中国社会科学出版社,2020.

[26]史记(卷129)《货殖列传》[M].北京:中国社会科学出版社,2020.

[27]史记(卷16)《秦楚之际月表》[M].北京:中国社会科学出版社,2020.

[28]汉书(卷62)《司马迁传》[M].北京:中华书局,2012.

[29]资治通鉴(卷294)《后周纪五》[M].北京:中华书局,2012.

[30]杨念群.为什么要重提“政治史”研究[J].历史研究,2004,(4).

[31]王世贞.艺苑卮言[M].南京:凤凰出版社,2020.

[32]晋书(卷115)《载记第十五苻丕苻登》[M].北京:中华书局,1974.

[33]晋书(卷113)《载记第十三苻坚上》[M].北京:中华书局,1974.

[34]资治通鉴(卷103)《晋纪二十五》[M].北京:中华书局,2012.

[35]魏书(卷7下)《帝纪第七下·高祖孝文帝》[M].北京:中华书局,1974.

[36]春 君.清顺治帝亲政后之“御制”书考释[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版),2014,(2).

[37]曾祥波.经筵概念及其制度源流商兑——帝学视野中的汉唐讲经侍读与宋代经筵[J].史学月刊,2019,(8).

责任编辑:王 篆

The Governance-Oriented Study of Confucian Classics,

the Governance-Oriented Historical View and the Idea That Governance Law

Is the Core of Traditional Chinese Civilization

—— To Explore the Cardinal How the Traditional Chinese Civilization Could Assimilate Its Conquerors

Liu Taigang

Abstract:

The traditional Chinese civilization is a kind of civilization with literature and history civilization as the main stem, classics and history civilization as the inner, and governance civilization as the core. The orthodoxy of Chinese Confucian classics study is the governance-oriented study, and the mainstream of Chinese historical view is the governance-oriented historical view This characteristic of civilization has enabled Chinese civilization to surpass other ancient civilizations in the profound accumulation of governance exploration, thus winning the hearts of foreign conquerors. In order to consolidate their long-term rule over the Chinese civilization area, foreign conquerors have to improve their level of governance, so they have to learn the Chinese classics and history, so they have to retain and learn the Chinese civilization, and then identify with and integrate into the Chinese civilization, and finally become the inheritors of the Chinese civilization. In this way, The Chinese civilization realized the cultural counterattack after being conquered by foreign invaders by force, that is, the conqueror was conquered, which is also called by the ancients as “changing Yi(foreigners) with Xia(Chinese)” or “changing Yi into Xia”.

Key words:

classics, historiography, relationship between classics and history, changing Yi with Xia, characteristics of civilization

收稿日期:2024-09-21

作者简介:

刘太刚(1966-),男,中国人民大学公共管理学院教授,博士生导师,北京 100872

本文为中国人民大学重大规划项目“中国公共管理制度/思想史研究论丛”(批准号2019030159)的阶段性研究成果。

中共天津市委党校学报2024年6期