多模态话语分析视域下新媒体中的老年人形象构建研究

摘要:本文通过人民日报图文数据库、中新网、央视网等新媒体平台进行数据收集,建立新媒体老年人相关图文报道语料库,基于系统功能语言学、视觉语法理论、传播学框架理论等理论,对图文报道进行多模态话语分析。新媒体报道中的老年人形象表现出生活舒适化、智能技术适老化、自我价值具体化、合法权益保障化、身心健康化、消费多样品质化、社会氛围尊老爱老化等特点,情感倾向为中性偏积极。图片以叙事再现为主,采用中镜头、平视及俯视、直接眼神接触、强取景等方式进行拍摄,凸显“真实性”“关联性”与“辨识性”。形象构建对策方面,可增加对正面老年形象典型案例的塑造,从而强化社会层面对老年人生活及精神面貌的全面了解;加强相关报道中文字对图片的补充解释作用,从而引发观看者的思考,引导关注解决老年问题。

关键词:多模态话语分析;新媒体;老年人;形象构建

引言

据国家统计局统计,截至2023年末,全国人口总数达140967万,与2022年相比,老年人口增加1693万人,社会老龄化程度不断加剧,与此同时,老年群体个人价值的实现、生活状态及社会环境的讨论不断增加。步入21世纪,新媒体在各个方面影响着人们生活,人们在享受新媒体带来红利的同时,新媒体也在塑造着现代人的形象,影响着人们价值观的形成。因此提出了新媒体构建了怎样的老年人形象?展现了老年人何种生活方式及精神面貌?社会对老年群体保持怎样的定位等问题。

目前,学界主要基于积极老龄化、评价理论、人文关怀视角对老年形象进行分析,涉及统计社会学、新闻与传媒、戏剧电影与电视艺术等研究领域。其调查语料类型可分为纪录片、影视作品、新闻报道(包括文本报道和视听媒体)、综艺、短视频、广告。其中,纪录片、电影等传统媒体居多。多模态话语分析视角下新媒体中的老年人形象构建研究尚未引起学界足够关注。因此,本文通过人民日报图文数据库、中新网、央视网等平台建立新媒体中老年人相关图文报道语料库,并利用多模态话语分析从文本、图片两个视角进行老年人形象构建的分析与考察,旨在为新媒体中符合时代发展和需求的老年人形象构建提供数据支持和参考。

一、文本话语分析

(一)建立文本数据库

本文在人民日报图文数据库与中新网搜索引擎中以“老年人”“银发”“老龄化”为关键词检索了2019年1月1日—2024年1月1日的语料,去除重复和无相关文本,收集共计110篇老年人ruoeJCyKHgArQwFf1EXYBA==新闻报道,并分别建立文本语料库。

(二)功能语言学视域下的文本话语分析

系统功能语言学为话语分析提供了坚实的理论基础,现基于韩礼德系统功能语言学观点,从概念功能、人际功能和语篇功能三大元功能角度来分析老年人新闻报道的内容要旨、情感表达和语篇构式[1]。语篇的标题是对语篇内容的高度概括,能够最直接准确地反映语篇主旨。因此在文本话语分析阶段,首先将新闻报道的标题整理为单独文本,根据扎根理论进行聚类编码,对内容进行概括分析,共得出生活舒适化、智能技术适老化、自我价值具体化、合法权益保障化、身心健康化、消费多样品质化、社会氛围尊老爱老化7个类别的主旨,见图1。生活舒适化和智能技术适老化相关的报道数量最多,占比分别为30.00%和26.36%;身心健康化、自身价值具体化、合法权益保障化、消费多样品质化和社会氛围尊老化的占比分别为16.36%、9.09%、8.18%、5.45%、4.55%。

语言在交际过程中充当表意工具的同时,也赋予了我们表达和理解情感态度的能力。通过分析新闻报道中老年人相关文本的情感表达,可明晰新媒体背景下社会对老年人的态度与评价。本文将新闻报道中的动词与形容词分别整理为单独文本,并分别调查词频情况,以归纳具有代表性的老年人形象,分析出现频率较高词汇的情感色彩。文本将相关动词和形容词按出现频率制成云图如下,见图2—3。

图2中出现频率较高(≥100次)的动词有服务、养老、需求、提供、改造、生活、发展、建设、使用、消费、工作、需要、提升、保障、开展、支付、推动、满足、进行、接种、推进、相关、解决、介绍、表示、参与、诈骗、帮助、供给、加强、教育、享受、完善、学习、实现、旅游、建立、优化、要求、提高、支持ruoeJCyKHgArQwFf1EXYBA==、活动、应用、持续、成为、健身。

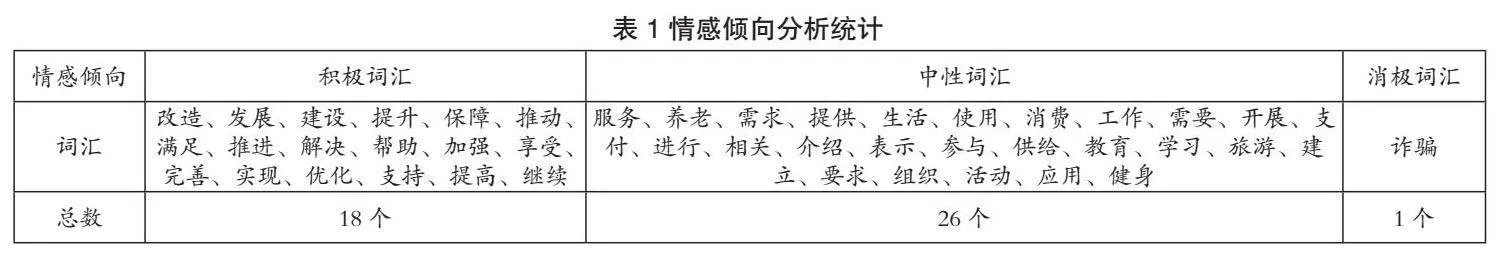

分析发现,服务、养老、需求、保障、满足、解决、建设、帮助、供给等动词表明老年人享受社会保障,养老等基本生存需求得到满足,是社会福祉享受者;消费、支付、旅行、享受、健身等动词表明老年人能在满足基本生存资料消费需求的基础上,追求发展资料及享受资料消费,是高质生活追求者;工作、参与、教育、学习、活动等动词表明老年人在晚年继续发光发热,继续参与工作创造价值抑或追求终身学习继续丰富自己,是自身价值实现者;将改造、发展、提升、开展、推动、加强、完善、优化、提高等动词在文本中进行定位,带入语境后发现,此类动词多围绕解决老年人问题展开叙述,其中部分老年人仍面临智能设备使用困难、防范意识较弱易遭受电信诈骗等问题,是数字鸿沟面临者及防骗意识薄弱者;同时,这也表明老年人及老年社会问题极具社会关注度,老年事业受到大力扶持,是备受关注者。情感倾向一般可分为积极、中性及消极3类,将出现100次以上的动词结合语境进行情感分析后显示,积极词汇有18个、中性词有26个、消极词汇有1个,见表1。

从动词情感表达分析统计结果来看,所用中性词汇较多,其次为积极词汇,消极词汇最少仅有1个,说明所选新闻报道中对于老年人行为的评价较为中肯,对于部分老年人面临的问题和困境持有较为积极的态度,同时呼吁社会群体提高针对老年诈骗问题的关注度。总体评价较为客观,能够反映现实问题。

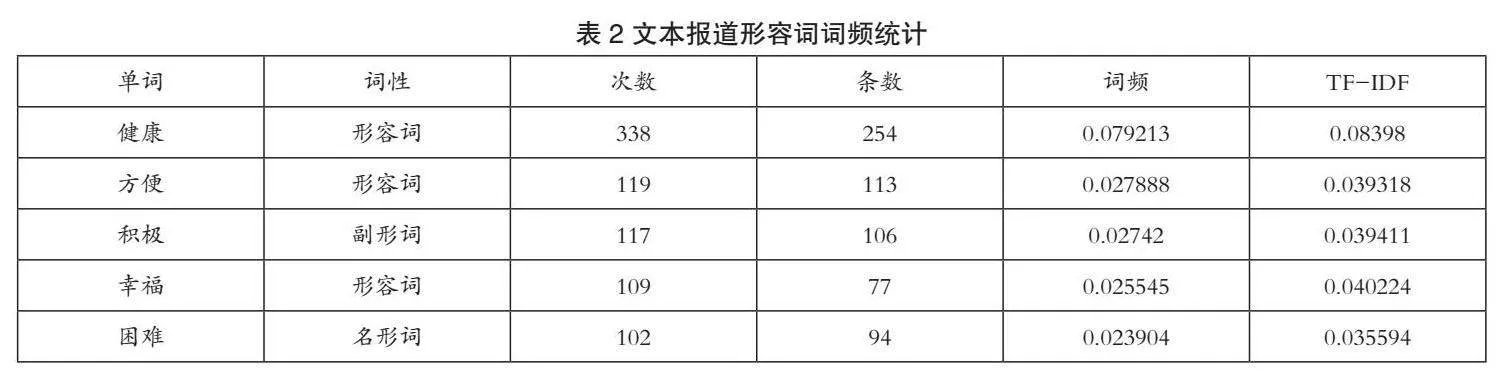

图3中出现频率较高(≥100次)的形容词有健康、方便、积极、幸福、困难、重要、便利、安全、丰富、不同,见表2。

对以上形容词进行共现分析发现,与“健康”一词共现频率较高的词汇为服务、档案、发展;与“方便”一词共现频率较高的词汇为就医、生活、设施;与“积极”共现频率较高的词汇为应对、实施、推进;与“幸福”一词共现频率较高的词汇为安享、美满、食堂;与“困难”一词共现频率较高的词汇为特殊、遇到、家庭。“服务、档案、应对、实施”等词汇在文本中主要围绕“社会层面为解决老年问题而采取的措施”展开叙述,“就医、生活、安享、美满”等词汇在文本中主要用于描述“老年人的希望与追求”,而“困难”一词则体现了部分老年人及个别特殊困难老年群体仍面临的一些问题。因此根据愿望主体,将“健康、积极”划分为“社会层面想要实现的目标”,将“方便、幸福”划分为“老年人自身的美好愿景”。结果表明,社会层面对老年群体进行积极扶持与帮助的同时,老年人也对自身生活持有美好的希望与愿景,但老年人及个别特殊老年群体仍面临着不小的困难与挑战。

从语篇构式分析的结果来看,有图报道占新闻报道总数的62.72%,其中大部分报道中的图片位于文本的上方。在有图报道中,图片位于文本上方的报道占比为68.11%,图片位于文本下方的报道占比为23.19%,图片位于文本右侧的报道占比为8.70%。以克勒斯和勒文提出的多模态语篇构图意义资源中的信息值为例,从社会符号学构图意义的角度来看,从左到右的放置造成了已知新消息的结构。同时,上方与下方也具有不同的信息值。被置于上方的要素是“理想的”,而置于下方的要素是“真实的”。“理想的”指它是概括性的实质,因此也是信息的最显著的部分,“真实的”指特定的或更加具体的细节。因此,从符号构图角度来看,老年人相关图文报道兼具“真实性”与“合理性”。

二、图片话语分析

(一)建立图片数据库

本文通过国内较权威的新媒体央视网、中新网平台,以“老年人”为关键词进行搜索,共收集近5年有关老年人的图文新闻329篇,图片325张,并建立了图片数据库。

(二)视觉语法理论视域下的图片话语分析

本文将从系统功能语言学理论的视觉图像语法分析框架,包含再现意义、互动意义和构图意义3个方面对图片涉及的内容及组成要素进行分析。

1.再现意义

再现意义是对客观世界的描述,它强调的是图像中的参与者与图像之外的观看者之间的某种关系,并根据图像中是否有矢量可分为叙事再现和概念再现[2]。图像中有矢量为叙事再现,根据矢量的类型可以分为动作过程、反应过程、言语和行为过程。图像中没有矢量为概念再现,描述了物质的性质或者是各个参与者之间的关系,包括分类结构、分析结构和象征结构。本文所收集的325张图片数据中,叙事再现324张,仅一张无矢量的概念再现图片,以上列举的4张图片案例均为叙事再现。由此可看出央视网及中新网侧重展示真实的活动过程,重视再现客观世界各个参与者之间的联系。

2.互动意义

互动意义是指图像中的元素与观看者之间的互动关系,主要分为4个维度:接触、社会距离、视角以及情态。本节将通过以上4个维度进行分析。

(1)接触。接触是指通过图像中参与者与观看者之间的目光指向来想象他们之间的接触关系[3]。根据Kress和VanLeeuwen的观点可把图像分为索取类和提供类两种。若参与者与观看者之间有直接的眼神接触,则传达出参与者想要观看者有所行动,即为“索取”。若参与者与观看者之间并没有直接的目光接触,仅对观看者提供信息,此行为即可定义为“提供”。本文图片数据库中91%为“索取”,9%为“提供”。从接触的角度来看,图4是“索取”,图像中工作人员搀扶老人,参与者老人注视着观看者,希望得到关爱,见图4。

(2)社会距离。从社会距离来看,镜头与参与者的距离反映图像中的观看者与参与者之间的亲疏关系。视觉语法依据近镜头、中镜头和长镜头将其分为私人距离、社会距离和公众距离[4]。在本文图片数据库中,35%的图片为近镜头拍摄,48%的图片为中镜头拍摄,17%的照片采用长镜头拍摄。图5属于中镜头拍摄,展现参与者腰部以上特征,保持参与者与观看者一定的社会距离。使观看者更能具体直观地感受到参与者及其周围环境。展现了老年人刺绣的样态以及精美刺绣的背景,突出老年人在传统文化继承中所发挥的重大作用,见图5。

(3)视角。视角指拍摄者拍摄照片时的视角,可分为水平视角与垂直视角。垂直视角又可分为仰视、平视和俯视。本文图片数据库数据显示仰视、平视和俯视的比例分别为13%、48%、39%,即平视与俯视居多。图6属于平视,拍摄者以平视角度拍摄社工为老年人提供就餐服务,体现他们的平等关系,见图6。

(4)情态。情态指在图像表达程度即图像的真实性,由色彩饱和度、色彩区分度和深度体现的,可分为低情态、中情态和高情态。本文图片数据库中的图片低情态图像仅占7%。图7细节刻画相对粗略,并未展现参与者具体的面部表情,因此属于中情态,见图7。

3.构图意义

Kress和VanLeeuwen分析提出了构图意义的3种资源:信息值、取景和凸显。在此将从3种资源的角度进行划分。

(1)信息值。图像不同成分之间所处的相对位置体现信息值。根据相对位置的不同可以划分为左右结构、上下结构、中心边缘结构;所传递的信息值分别为已知与未知、理想与现实、核心与次要。本文图片数据库中未出现上下结构,故未分析上下结构。如前文的图5可以分割为左右两部分,属于左右结构。左边元素为刺绣作品,表示已知信息——刺绣工艺品十分精美,右边老年人正在刺绣表示新信息,表明老年人在传承传统工艺方面取得成就,为我国传统文化的流传做出贡献。前文中的图6为中心边缘结构,凸显了老年人的生活状态,老年人处于中心位置,属于核心要素,老年人周围的环境模糊化,属于次要因素。拍摄者用该结构凸显老年人的重要性,呼吁人们关注老年人的身心健康,加入敬老爱老行列中。

(2)取景。体现图片组成元素之间的内在联系,可根据图片中不同成分的分割线清晰与否分为强取景与弱取景。强取景的分割线清晰,能凸显个体的个性和特点;弱取景的分割线模糊,更强调整体性。本文图片数据库中65%为强取景,35%为弱取景。如前文中图4为强取景,人物衣着颜色与背景颜色形成对比,伸出援手的帮扶者及行动不便的受益者,与背景间有明显的分割线,突出表现老年人作为弱势群体的身份特征,展现了老年人需要关爱与帮助的特点。

(3)凸显。指通过相对位置、大小对比、颜色对比、光线强弱以及形状对比等方式来吸引观看者的注意。据分析,本文图片数据库都采用多种对比方法结合的形式吸引读者注意。如前文中图7,运用了位置、大小和颜色3种对比方式,突出了处于图片边缘且占图较小的服装颜色鲜艳的老年人为图片核心且占图比较大的服装暗淡旅客接热水的这一志愿行为,展现了老年人积极投身公益奉献的光辉形象。

在视觉叙事当中,语言和图像存在扩展和投射两种语义关系。话语投射是图文报道中常见的语义关系,报道内容直接体现在图片中。扩展是图像与文字具有各自的意义,两者相互联系,互为阐释、补充或增强。纵观例图,话语拓展关系较少,由此可见央视网与中新网的新闻图文中多体现话语投射的语义关系。如前文中图5,图片展现了老年人刺绣的样态,文字为“花甲‘绣娘’指尖匠心传非遗”,报道内容直接体现在图片中,为语义投射关系。

三、新媒体中老年人形象构建对策

从文本分析结果可知,《人民日报》及中新网中的老年人相关新闻报道内容较为丰富,角度较为全面。新媒体报道中的老年人形象主要显现出社会福祉享受者、高质生活追求者、自身价值实现者、数字鸿沟面临者、防骗意识薄弱者及备受关注者等特点。总体而言,对老年人评价较为中肯,情感态度为中性偏积极,消极内容也仅限于对老年人短板与不足的客观陈述,并无明显批评含义,同时语篇构式也具有真实性与合理性。老年人的生活质量与问题困境因时而变,除生存资料外的需求与实现自我价值的途径也具有多样性。

此外,从图片话语分析结果可知,央视网及中新网重视呈现事件的客观视角以及老年人与读者的联系性。通过再现意义、互动意义、构图意义3个层面的分析发现,图文报道多采用叙事再现、平视、俯视的拍摄手法,展现老年群体与社会其他群体的关联性;利用中镜头与目光接触直接传达信息点,展现出话语投射的语义关系,具有真实性;通过强取景等构图方式形成对比以突出传达信息,具有辨识性。显然,相关报道在注重观看者同老年人间的关系连接和情绪沟通的同时,也通过各种拍摄手法来展现自身对老年人社会地位与社会价值的肯定。

结合新媒体中的老年人形象构建特点,为引导社会对老年人的全面认识及对老年人这一社会群体的正确价值观的树立,本文提出以下两点建议。

(一)加强正面典型案例的塑造

老年人的形象塑造目前主要以客观评价为主,还存在正面形象传播不足、正面案例缺失等情况。从传播学框架理论的角度来看,当以不同结构对相同信息进行组合时,其对目标受众所产生的影响可能大不相同[5]。因此在老年人形象塑造方面,可采取积极、正面的框架,如强调老年人的智慧、经验、乐观态度等信息点,从而塑造正面的老年形象作为典型参考案例,以加深社会对老年人生活及精神面貌的全面了解。

(二)增强相关报道中文字对图片的补充解释作用

分析发现,报道中图片同文本的组合关系多为直接呈现,文本描述部分缺乏深入的思考性和对图像本质意义的理解。相关报道可以通过自发地去联系图像中的情感表现以及底层价值,提升文字对图像表现的关联性和补充性,使图像最终可以达到引发观看者进行抽象的理论思考的作用。进而为社会群体提供关注老年问题的价值导向,并引导其寻求解决问题的方法。

结语

本文基于系统功能语言学、视觉语法理论、传播学框架理论等理论采用多模态话语分析方法对新媒体中构建的老年人形象进行分析,并总结出了新媒体背景下老年人形象特点,提出了“加强正面典型案例塑造”及“增强相关报道中文字对图片的补充作用”的形象构建对策,在老龄化与信息技术革命的双重深入下,为新媒体中符合时代发展和需求的老年人形象构建提供了数据支持和参考。未来将继续以新媒体中构建的更为具象化的老年人形象为例,结合社会现实情况进行分析,以期为老龄事业的发展作出更大贡献。

参考文献:

[1]宋梅,严暄暄,何清湖.多模态话语分析视域下的《中国日报》中医药形象构建及传播策略研究[J].中医药文化,2023,18(06):513-523.

[2]李战子.多模式话语的社会符号学分析[J].外语研究,2003,(05):1-8+80.

[3]杨玉洁,陈林.视觉语法视角下电影《人生大事》多模态话语分析[J].现代语言学,2024,12(04):51-59.

[4]杨雪纯,周忠新.基于视觉语法的多模态话语分析[J].新闻传播科学,2023,11(03):416-423.

[5]乔新玉.传播学视阈下的框架理论综述[J].商丘师范学院学报,2011,27(10):3.

(作者单位:辽宁师范大学外国语学院)

(责任编辑:宋宇静)