小学数学单元项目化学习的课堂重构与探索

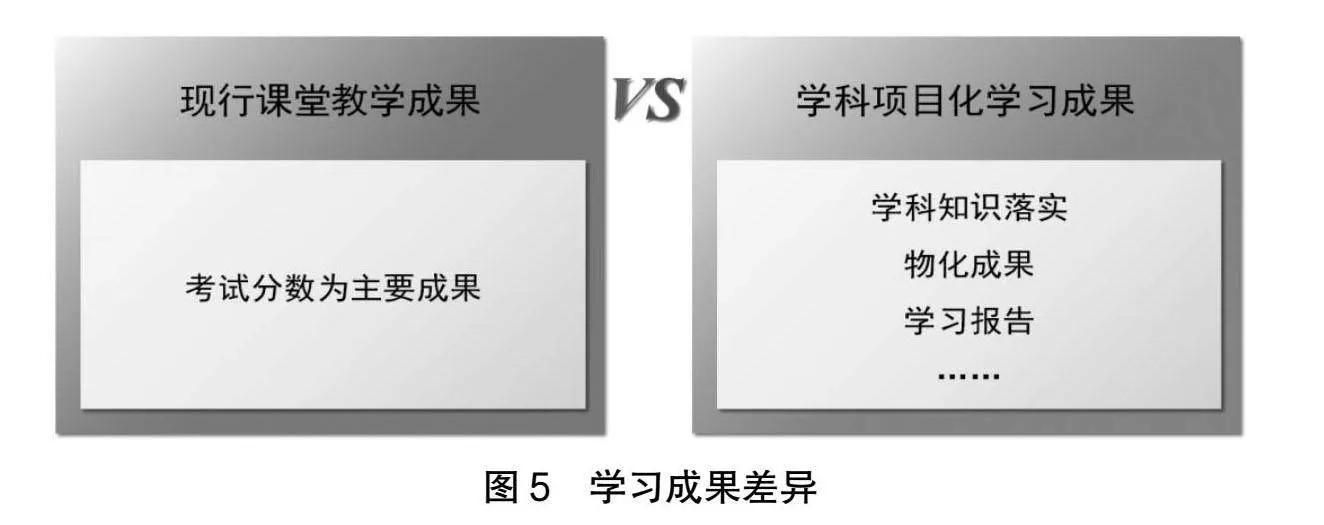

[摘 要] 研究者利用项目化学习理念整合单元教学,对单元内容从学习内容、学习目标、学习方式、学习评价、学习成果等方面进行课堂重构,凸显项目化学习的特点及优势。

[关键词] 项目化学习;课堂重构;核心素养

《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》指出:探索基于学科的课程综合化教学,开展研究型、项目化、合作式学习。《义务教育新课程标准(2022年版)》(以下简称新课标)提出:综合与实践领域的教学活动,以解决问题为重点,以跨学科主题学习为主,以真实问题为载体,适当采取主题式活动或项目化学习的方式呈现。那么如何将项目化学习落实在日常课堂教学之中?笔者以“比的认识”单元为例,利用项目化学习理念进行单元整合教学,对单元进行课堂重构。

一、学习内容重整:从“知识逻辑”到“问题驱动”

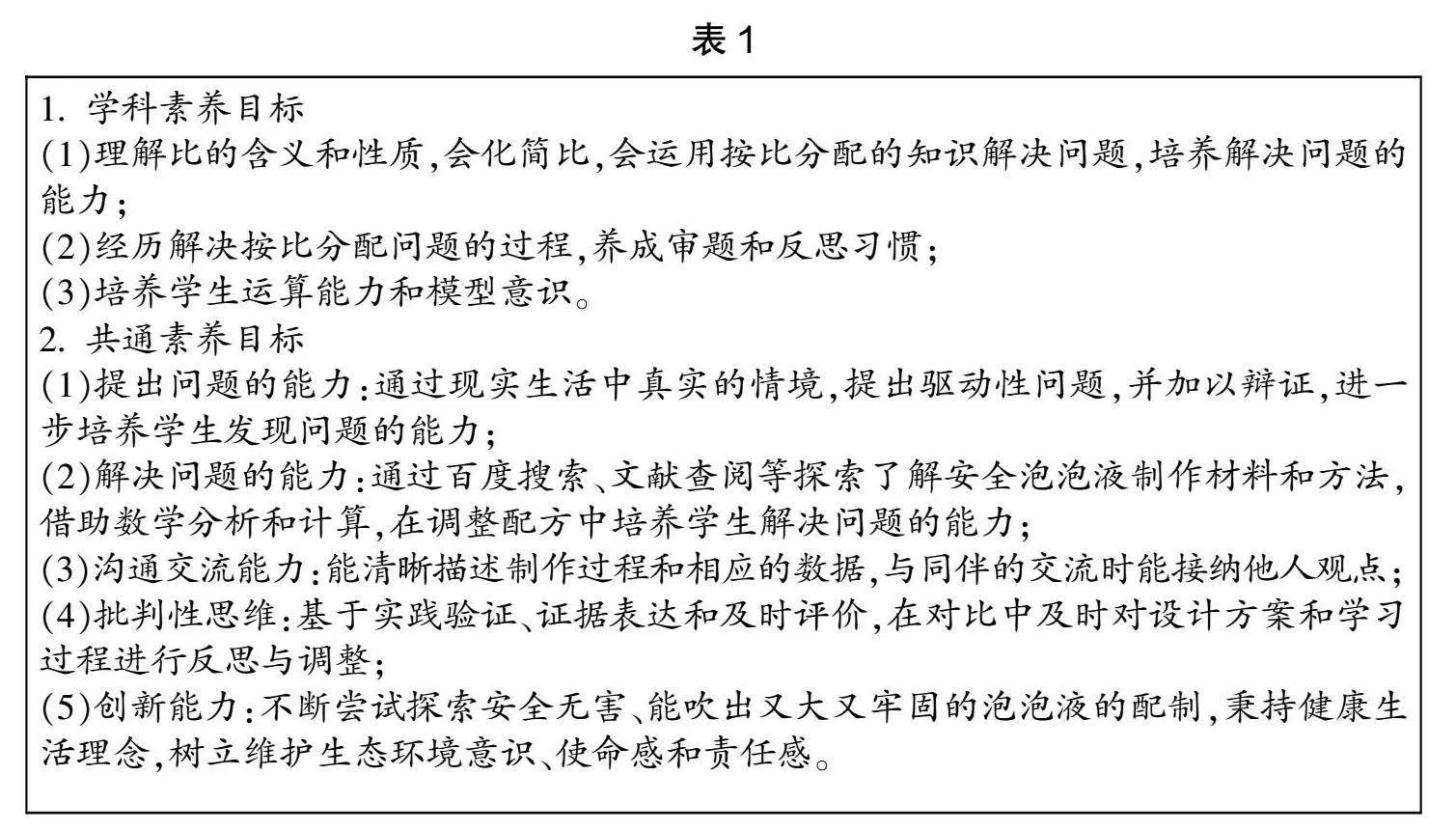

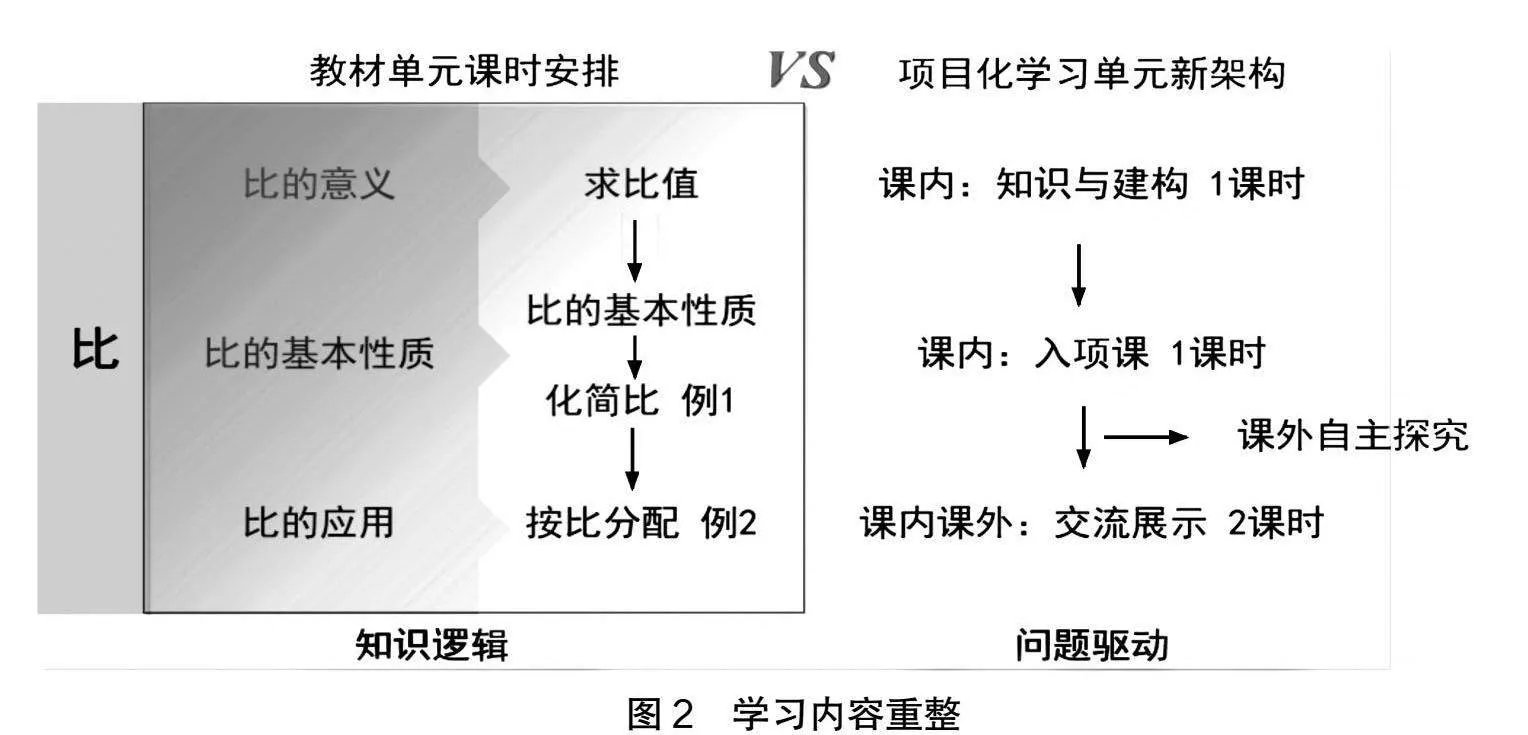

教材单元编排一般以知识内容为主线,凸显知识发生的逻辑结构。在教材中“比的认识”安排了4课时:比的意义、比的基本性质、比的应用、练习。在开展项目化学习时,如图1,笔者将单元内容重新架构。考虑到比意义的理解与建构是贯穿整个单元的教学主题,第1课时“比的意义”这节课作为知识建构课,通过对“比的意义”的深度学习,凸显比的度量本质,实现学生对“比”概念的深入理解。“比的基本性质”这部分内容放在第2课时“入项课”中完成,提出项目“配制安全又好玩的泡泡液”的驱动性问题。此时教师可以穿插安排课外探究与实践环节,让学生通过独立思考、小组合作等方式开展自主探究活动。第3课时、第4课时为项目的探究与成果展示课,让学生优化泡泡液配方,应用按比分配的知识解决生活中的问题,发展学生运算能力和抽象能力,培养学生语言表达能力,使学生形成批判性思维。内容的重组让学生的学习更具趣味性和挑战性,解决驱动性问题让学生的学习更具价值和意义感。

对比两种内容架构,如图2,单元编排的学习内容更多以习得知识为取向。项目化学习以学生能力形成为取向,打通课堂内外,给足学生探究学习的时空,让他们提出问题、自主探究、解决问题、自我反思、形成成果。学生在解决问题过程中产生单元数学知识学习的需求,体会数学知识的价值以及数学与其他学科的关联。

二、学习目标升级:从“学科素养”到“双线素养”

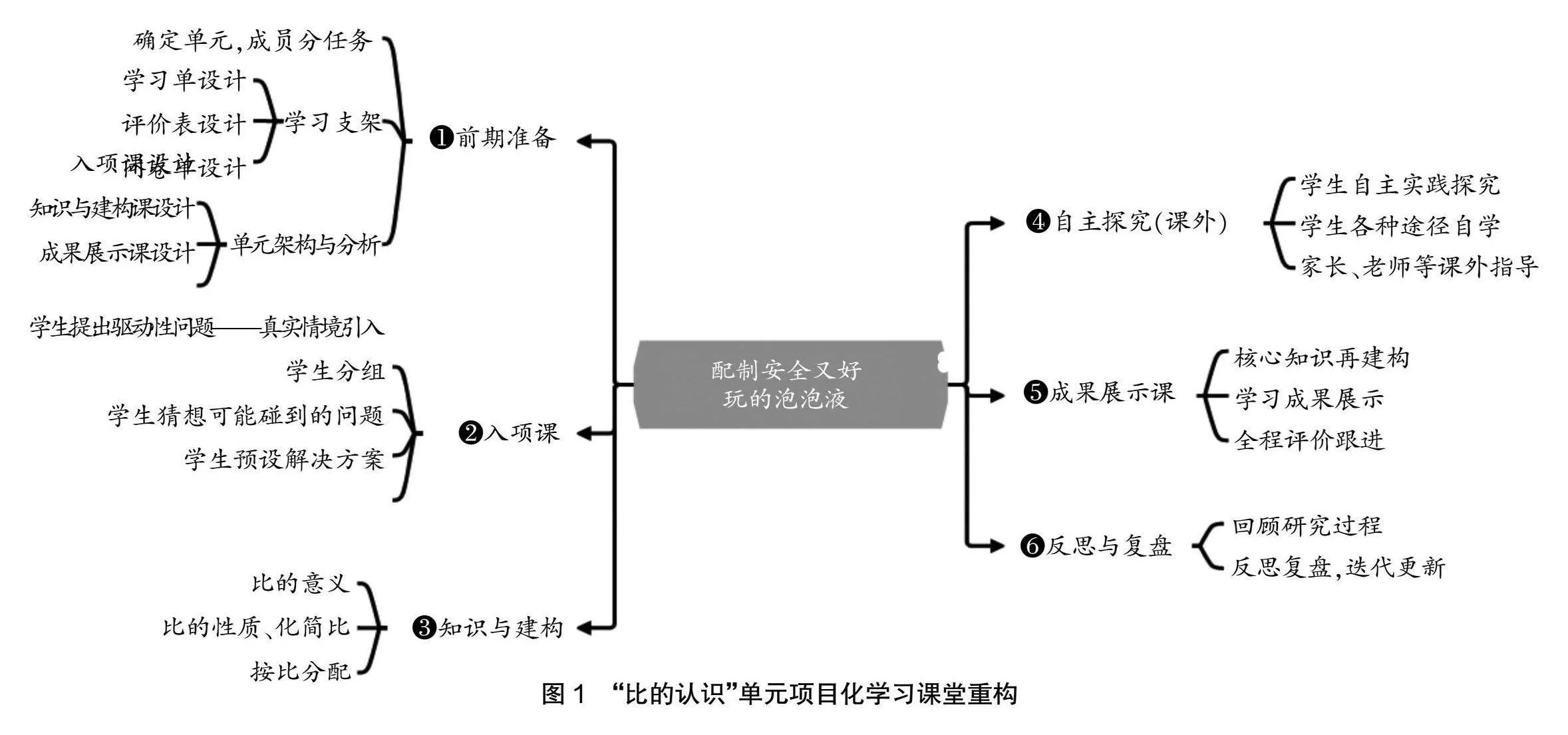

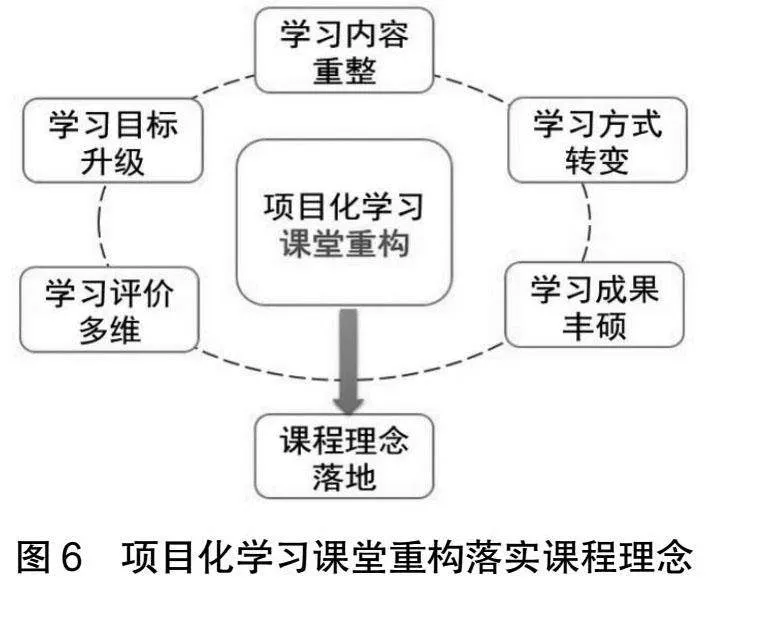

项目化学习的目标跟传统学习目标不一样,不仅关注本学科核心知识和素养发展,而且重视共通素养目标的达成,指向“培养新时代创新人才”的终极目标(如图3)。

如表1,为“配制安全又好玩的泡泡液”项目化学习“双线”素养目标。

目标决定学生学习到达的高度和效果。通过目标的对比,项目化学习目标的价值取向和立意更为深远,共通素养目标在学生的学习过程中得到充分体现,直接指向“5C”素养的落地。

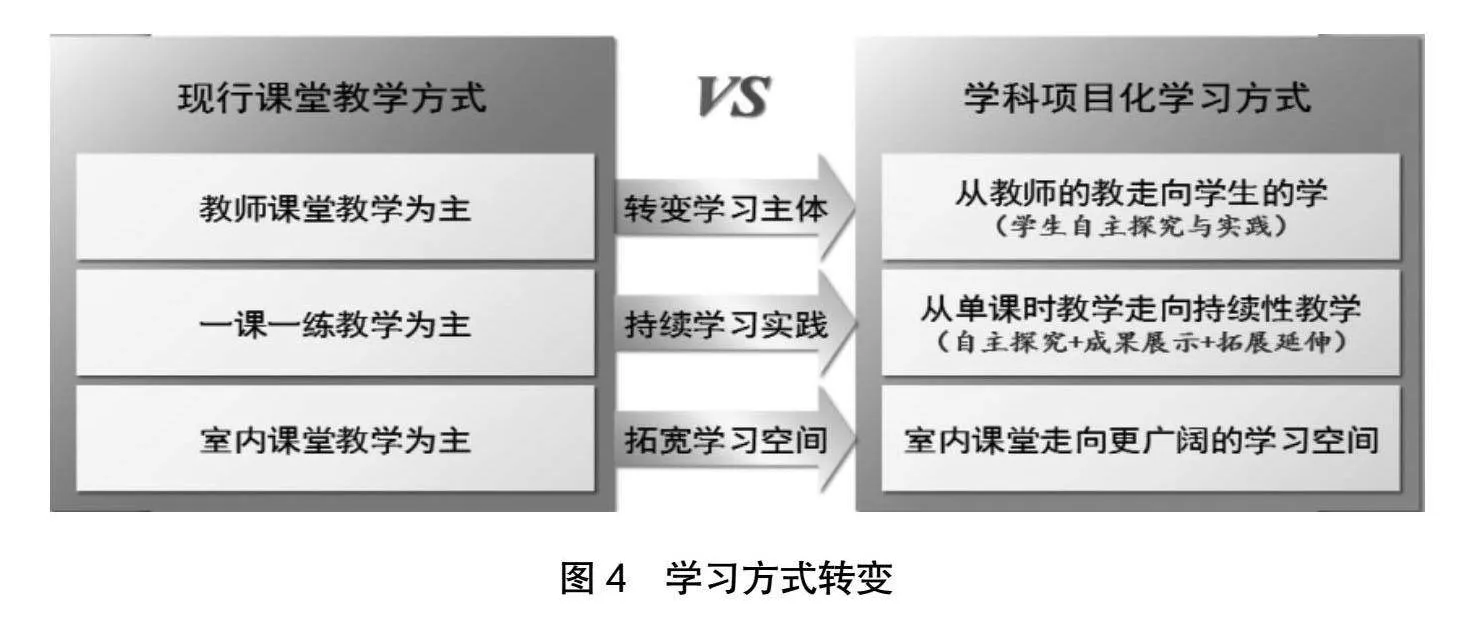

三、学习方式转变:从“常规封闭”到“不限时空”

新课标提出要让学生“主动尝试从日常生活、自然现象或科学情境中发现和提出有意义的数学问题”和“勇于探索一些开放性的、非常规的实际问题与数学问题”。常规的课堂教学较难实现这样的教学理念,其根本原因是常规课堂中教师处于“一课一练”的教师主导、学生跟着“亦步亦趋”封闭学习状态。因此,教师要设计和引发开放性、非常规的问题,留足探索时间,鼓励学生积极尝试、创造性地解决,并适时进行合作交流。如图4,项目化学习真正实现了学生学习方式的转变。

1. 拓宽学习空间:从室内课堂走向更广阔的空间

传统课堂教学的学习场所基本上是教室,教师站着教学,学生坐着听讲,长此以往,学生的思维和眼界会被“四壁所限”。学科项目化学习允许学生的学习空间发生改变,可以从教室内教学延伸到教室外教学。

在开展“配制安全又好玩的泡泡液”单元项目化学习时,学生走出课堂,将学习场所转移到家中、操场、广场等。学习场所宽广之后,学生的学习热情空前高涨,学习效果得到提升。

2. 延伸学习深度:从单课时教学走向持续性学习

当下课堂基本按照“一课一练”的固定教学进度,全体学生同步学习,学生很难实现个性化发展,学习和思考的深度也不够,少有连续性思考的长程学习。单元项目化学习能给予学生充足时间去自主探究、解决问题和公开展示研究成果,能有效延伸深度学习。在“配制安全又好玩的泡泡液”项目化学习中,笔者将学生自主探究与知识建构的环节安排在课外,大约持续2周的时间,包括寻找安全的配方材料、设计学习支架、调整配方、记录探究过程、形成海报或课件展示等过程。成果公开展示汇报安排了2个连续长课时学习。课堂上,教师引导学生以小组为单位展示小组研究成果、现场评价学习成果、现场配制泡泡液、展示特殊泡泡秀、项目总结和延伸等,让学生真正实现持续思考的长程学习。

一个项目的总结往往伴随着另一个新阶段学习的开始,项目化学习中会产生很多学生无法解决的问题,需要后期进一步深入探究,这样不受时空限制的学习能让学生处于一种持续性学习状态。对项目化学习进行总结后,教师可以引导学生开展后续探究活动。比如开展义卖活动,让研究成果上升到社会责任感和主人翁意识层面;筹备“义卖会”涉及摊位设计,要用到美术学科知识;定价问题涉及百分数知识,泡泡液容器设计涉及圆柱表面积、体积知识。这些活动会带动学生提前自学,作为深入解决问题的知识储备等。学生利用项目化学习的经验,确定调配水、茶、奶等原料的比来配制健康、口感好的奶茶,尝试调整水和米的比例来煮香甜可口的米饭等后续探索,既是对知识的再应用,也是对学习经验的多情境迁移。

在项目开展过程中学生会产生很多问题,比如“市面上看到五彩缤纷的泡泡液,自己却调配不出来,尝试加了色素,反而会让泡泡容易破”“吹出的泡泡校服外套碰一下子就破了,毛衣去碰却很Q弹,难道跟接触材料有关”等。延伸性学习和未知问题的后续探究,有的不仅涉及数学本学科知识,还涉及跨学科多途径学习。项目化学习是一个探究不止、学习无限的过程,让学生真正做学习的主人,成为心智自由的学习者。

3. 转变学习主体:从教师的教走向学生自主学习

项目化学习的终极目标是培养学生成为心智自由的终身学习者,项目化学习可以打破传统教学中以教师教学为主的教学方式,让学生真正成为学习的主体。

(1)关注自主提问的能力

爱因斯坦曾说:“提出一个问题往往比解决一个问题更重要。”项目化学习是让学生在真实的生活情境中提出问题,通过讨论、争辩后确定驱动性问题;然后学生为解决这个驱动性问题开展系列探究。在项目化学习过程中学生是主动的、自发的,课堂不再是教师的“一言堂”,学生成为真正的学习主体。

教学片段:教师出示一段公园里儿童玩泡泡的视频,引发学生思考。

师:看了刚才的视频,你们有什么想说的?

生1:自己配制一款安全的泡泡液。

师:要想解决这个问题,你们有哪些疑问?

生2:自制安全又好玩的泡泡液需要哪些材料?

生3:自制安全又好玩的泡泡液各成分的配比如何调制?

生4:如果调配出的泡泡液不理想,怎么调整?

师:这么多问题,其实都指向如何配制安全又好玩的泡泡液这一问题。

这样的入项课以学生身边真实的情境引发思考,教师引导学生为解决实际问题提出驱动性问题,培养学生问题意识,驱动学生积极解决问题的学习意愿。

(2)关注自主探究的能力

传统课堂虽然重视学生自主探究环节,但是大多在短时间以强暗示的学习单作指引,导致学生对关键问题的探究“浅尝辄止”。项目化学习中学生的自主探究活动是整个项目开展的关键部分,在这个长程的学习过程中学生进行知识的再建构,沟通知识间的联系,通过小组合作解决问题,能提高自身合作学习和自主学习的能力。

四、学习评价多维:从“单一纸笔”到“全程多维”

当下教学,学习评价大多通过纸笔作业或试题测试的方式。项目化学习从“双线”学习目标出发,先设置评估方式,再安排相关的教学,这样的顺序与传统的内容驱动的教学方式不一样,是评价驱动的学习模式。项目化学习的评价指向学习目标,具有“目标、实践、成果、评价”的一致性。评价量规是评价的标准,也是学习的方向和目标,是不断矫正和完善学习的指挥棒。在项目化学习探究过程中,每个活动的开展都明确指向评价标准。在项目开展前教师要设计好评价细则,让学生根据评价细则有依据地开展探究学习,对照评价量规分析自己或组员的优点和不足,总结经验调整下阶段的研究思路。

开展“配制安全又好玩的泡泡液”项目化学习时,教师要进行全程评价。如表2,根据项目阶段不同分为过程性评价和成果性评价;如表3,根据评价主体不同可以分为自评和他评。内容包括对核心知识的考查,对学习实践的过程性评价,对学习成果的总结性评价。无论过程性评价还是总结性评价,项目化学习的评价都针对学生的探究性实践和社会性实践进行评价,这两个维度与学生的数学交流、推理能力密切相关。评价时要指向改进,以促进下一次项目化学习的优化。

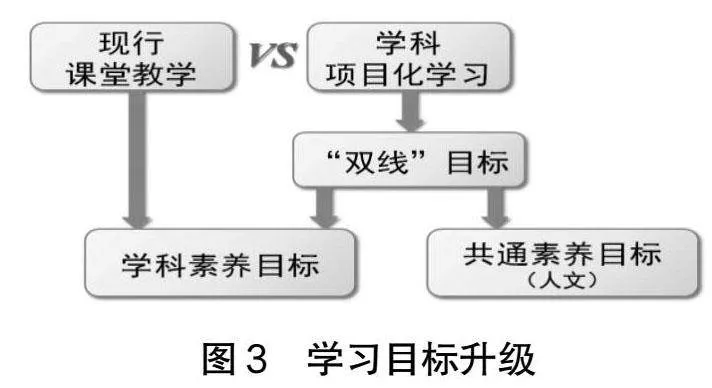

五、学习成果丰硕:从“分数呈现”到“成果纷呈”

传统学习的结果多以分数量化的方式呈现学生学习质量和成效,形式单一,内容局限于学科本体知识,激励效果一般。如图5,学科项目化学习不仅让学生经历学科知识再建构的过程,还能让学生产生可见的成果,并引导学生对成果进行评论和分析。为展示研究过程和成果,各小组学生充分呈现合作学习的丰硕成果,让学习有更多的获得感。

“配制安全又好玩的泡泡液”项目化学习成果展示中,学生精彩的汇报讲解、完善后的配方、精美绝伦的海报等都成为他们的学习成果的一部分。学生通过项目化学习,不仅增强了学科知识,还学会合作学习解决问题。

综上,如图6,教师将日常教学单元内容,以项目化学习的理念对学习内容进行优化、对学习目标进行升级,促使学生转变学习方式。随着多维评价方式的跟进,学生在学习过程中发生了喜人的变化,会为自己所取得的学习成果而欢欣鼓舞,也使得新课标理念得以真正落地。